Описаны методики лечения больных с включенными дефектами зубных рядов мостовидными протезами с использованием экспертной системы. Отмечено, что разработанная методика протезирования позволяет максимально снизить негативное влияние промежуточной части мостовидных протезов на ткани протезного ложа. Впервые выделены основные 6 типов скатов беззубого альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти (конический, отвесный, грушевидный, бочкообразный, волнистый, несформированный) и 4 типа вершин (закругленная, остроконечная, двойная, волнистая притупленная). Представлены результаты клинического обследования пациентов контрольной группы с интактными зубными рядами и пациентов основной группы, с включенными дефектами зубных рядов, основанные на принципах доказательной медицины и законченности диагностики. Сделан акцент на особенностях конструирования промежуточной части мостовидных протезов при различной форме альвеолярного отростка и альвеолярной части.

Cделал «КРАСНОЕ ЗОЛОТО»! ЛЕГЕНДАРНОЕ СОВЕТСКОЕ ЗОЛОТО 585 пробы ПОЛУЧАЕМ ДОМА…

промежуточная часть.

Мостовидные протезы

1. Демнер Л.М. Протезирование дефектов зубных рядов съемными протезами с балочной фиксацией: методические рекомендации (с правом переиздания местными органами здравоохранения) / Л.М. Демнер. – Н. Новгород, 1991. – 12 с.

2. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника)./ Е.Н. Жулев.- Н. Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2000.-428 с.

3. Костикова Е.Л. Пути оптимизации лечения больных с дефектами зубов и зубных рядов несъемными металлокерамическими конструкциями: Автореф. Дис. … канд. мед. наук. Омск 2004;18.

4. Ларионов В.М. Фонетические аспекты протезирования мостовидными протезами переднего отдела верхней челюсти: Автореф. Дис. … канд. мед. наук. М 2004;17.

5. Лебеденко И.Ю. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при отсутствии зубов/ И.Ю. Лебеденко. — М.: Мединформ, 2003.-400 с.

6. Стоматология / под ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова. – М.: Медицинская книга, 2003. – 580 с.

7. Dummer P.T. The upper anterior sectional denture / P. T. Dummer, J. Gidden // J. Prosthet. Dent. – 1979. – Vol. 41. – P. 146-152.

8. Ridge contour related to esthetics and function / C.H. Hawkins, J.D. Sterrett, H.J. Murphy, J. C. Thomas // J. Prosthet. Dent. – 1991. – Vol.

66. – P. 165-168.

9. Seibert, J.S. Reconstruction of deformed, partially endentulous ridges, using full thichness onlay grafts. Part 2 : Prosthetic periodontal interrelationships / J.S. Seibert // Compend. Contin.

Educ. Dent. – 1983. – Vol. 4. – P. 549-562.

Обследованы 50 человек с ортогнатическим прикусом и 60 с включенными дефектами зубных рядов. Из 60 обследованных пациентов 50 было проведено ортопедическое лечение мостовидными протезами с использованием экспертной системы. Установлено, что разработанная методика протезирования позволяет максимально снизить негативное влияние промежуточной части мостовидных протезов на ткани протезного ложа.

Эксперимент по завышению пробы. Продолжение

Частичная потеря зубов наблюдается в среднем у 55% пациентов и приводит к потере ательной эффективности более чем на 50% [1]. При этом в патологический процесс вовлекается большинство органов челюстно-лицевой системы [2]. Кроме того, периапикальные воспаления, выраженный маргинальный пародонтит или травмы часто усугубляют серьезные локальные деформации альвеолярного гребня, особенно после удаления имплантата при неудовлетворительной остеоинтеграции. Все это затрудняет в последующем конструирование тела мостовидного протеза.

Известны различные варианты конструирования тела мостовидного протеза [5, 6]. Если при конструировании промежуточной части мостовидного протеза в области боковых зубов учитываются, прежде всего, функциональные и гигиенические аспекты, то для переднего участка основными критериями являются эстетические требования. Замещение отсутствующего зуба в этой области почти всегда предполагает одновременное восстановление естественной формы альвеолярного гребня [8]. При этом используются в основном ортопедические методы [7]. Таким образом, проблема конструирования промежуточной части мостовидного протеза при разных клинических условиях по-прежнему остается актуальной.

Целью исследования явилась разработка методики конструирования промежуточной части мостовидных протезов с использованием экспертной системы.

Материал и методы. Для решения поставленных задач нами были отобраны 50 человек в возрасте от 18 до 36 лет (контрольная группа) с интактными зубными рядами с ортогнатическим прикусом и 60 пациентов основной группы в возрасте от 18 до 52 лет с включенными дефектами зубных рядов в передних и боковых отделах челюстей, нуждавшихся в протезировании несъемными протезами, из них 24 пациента обследованы в течении 1 месяца после удаления зубов. Анализу были подвергнуты 165 случаев отсутствия зубов, удаление которых проведено в период 1-3 года до настоящего обследования. Из 60 обследованных пациентов 50 было проведено ортопедическое лечение мостовидными протезами. Отбор происходил по следующим критериям: отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, отсутствие патологии со стороны слизистой оболочки полости рта и заболеваний пародонта, КПУ не более 10 с отсутствием компонента К.

Обследование включало в себя: клинический осмотр с последующей записью данных в разработанной карте обследования больных с частичной потерей зубов, изучение диагностических моделей челюстей с помощью трехмерного сканирования с использованием 3D сканера PICZA “PIX-4” фирмы «Roland DG Corporation» с компьютерной обработкой результатов исследований по специально разработанной программе анализа трехмерных изображений, которая позволяет проводить расчет параметров зубов, альвеолярного отростка и альвеолярной части; рентгенологический метод; метод лазерной допплеровской флоуметрии для изучения микроциркуляции в тканях десны в области промежуточной части мостовидных протезов при интактных зубных рядах, до и после протезирования. В работе использована статистическая оценка характеристик параметров в пакете программ R 2.7.

Результаты и обсуждение. При обследовании 60 пациентов основной группы дефекты зубных рядов чаще всего наблюдались в боковых отделах челюстей – 94, тогда как включенных в переднем отделе было – 5 и комбинированных – 6. При оценке степени атрофии альвеолярного отростка и альвеолярной части челюстей выявлено, что у большинства пациентов она была умеренной (в области 90 отсутствующих зубов), в меньшем количестве – легкой (в области 25 отсутствующих зубов), тогда как у 54 отсутствующих зубов весьма выраженной. По классификации J.S. Seibert (1983) [9] в большинстве случаев наблюдался третий класс (атрофия в щечно-язычном и апикально-корональном направлениях) – в области 100 отсутствующих зубов; второй класс (атрофия в апикально-корональном направлении с сохранением нормальной ширины) наблюдался в области 69 отсутствующих зубов. Клиническое обследование пациентов с включенными дефектами зубных рядов показало, что жевательный аппарат при небольших дефектах зубных рядов еще обладает достаточно выраженными компенсаторными возможностями.

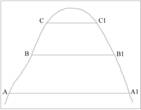

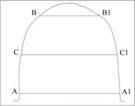

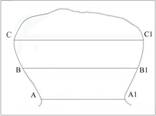

Нами впервые выделены основные 6 типов скатов беззубого альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти (конический, отвесный, грушевидный, бочкообразный, волнистый, несформированный) (рис. 1) и 4 типа вершин (закругленная, остроконечная, двойная, волнистая притупленная) (рис. 2).

Рис. 1. Типы скатов альвеолярного отростка: А – конический, Б – отвесный, В – бочкообразный, Г – несформированный, Д – грушевидный, Е – волнистый

У большей части пациентов выявлен конический тип ската; в меньшей степени – грушевидный и волнистый скаты. Полученные результаты отличаются от результатов исследований Е.Л. Костиковой [3], которая выделила 4 типа альвеолярных отростков: конический, полуовальный, уплощенный с шириной горизонтальной части, равной диаметру шейки зуба, и уплощенный с площадкой больше диаметра шейки зуба.

Рис. 2. Типы вершин альвеолярной части челюстей: А – закругленная, Б – остроконечная, В – волнистая притупленная, Г – двойная

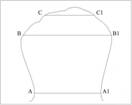

На основании результатов проведенного ортопедического лечения больных с частичной потерей зубов мостовидными протезами, накопленного клинического опыта и данных изучения специальной литературы можно утверждать, что в боковых отделах зубного ряда верхней челюсти показана касательная форма промежуточной части мостовидного протеза при закругленной и остроконечной вершинах альвеолярного отростка. При этом нужно учитывать межальвеолярное расстояние: при большом межальвеолярном расстоянии и выраженной атрофии показана касательно-седловидная форма, при нормальном межальвеолярном расстоянии и умеренной атрофии показана касательная форма с расширенной язычной или небной поверхностью за счет увеличения размеров зубов, при малом межальвеолярном расстоянии и легкой атрофии показана касательная форма с суженной язычной или небной поверхностью (рис.3).

При волнистой притупленной и двойной вершинах, грушевидном, бочкообразном и волнистом скатах рекомендуется предварительная хирургическая коррекция формы альвеолярного отростка или альвеолярной части. Также хирургическое вмешательство необходимо, когда имеются узкие, щелевидные дефекты гребня альвеолярного отростка и альвеолярной части переднего и бокового отделов челюстей.

Рис. 3. Формы промежуточной части мостовидного протеза: А — касательно-седловидная; Б — касательная с расширенной небной поверхностью; В — касательная с суженной небной поверхностью; Г — в области переднего отдела верхней челюсти

При конструировании промежуточной части мостовидных протезов в переднем отделе на верхней челюсти, как известно, показана касательная форма тела для поддержания хорошей эстетики. При этом касание должно быть легким, без заметного давления, а наклон небной поверхности промежуточной части мостовидного протеза устанавливается в соответствии с наклоном передней части свода неба.

Для решения вопроса о моделировании, контактирующей со слизистой оболочкой поверхности учитывались индивидуальные особенности формы альвеолярного отростка. Мы согласны с мнением В.М. Ларионова [4], рекомендующего создавать промежуток между телом протеза и слизистой оболочкой альвеолярного отростка в 0,3 мм, позволяющий избежать искажения звуков [с,з] (рис.3,Г).

Полученные нами данные позволяют использовать в переднем отделе нижней челюсти касательно-седловидную форму, а в боковых отделах при дефектах более двух зубов – промежуточную часть с промывным пространством. Гигиенический зазор в 1,2-1,4 мм не вызывает осложнений после протезирования и позволяет добиться хорошего функционального и эстетического результата. При округлой форме можно располагать искусственные зубы седловидно, а при остроконечной форме альвеолярного гребня касательно. У пациентов с резкой атрофией альвеолярной части и истонченной слизистой оболочкой необходимо конструировать тело мостовидного протеза по промывному типу.

На основании данных лазерной допплеровской флоуметрии установлено, что происходит восстановление кровотока в слизистой оболочке в области промежуточной части мостовидных протезов после протезирования (таблица 1). Через 1 год у 42 пациентов, прошедших ортопедическое лечение, в среднем коэффициент вариации (kV) составил 28,92, что соответствует нормальным значениям показателя.

На основании изучения дентальных рентгенограмм через 1 год после фиксации мостовидных протезов периапикальных изменений в области опорных зубов не выявлено, периодонтальная щель не имела признаков деформации в сравнении с исходными рентгенологическими данными до протезирования.

Статистические данные для среднего арифметического значения показателя микроциркуляции (m), среднеквадратического отклонения (σ) амплитуды колебаний кровотока от среднего арифметического ПМ, коэффициента вариации (kV) по группам: контрольной, после удаления, после протезирования

Источник: science-education.ru

Из сплава какой пробы золота изготавливают промежуточную часть мостовидного протеза методом литья

Литературный обзор посвящен вопросам использования в стоматологической практике драгоценных металлов и их сплавов: золото, платина, палладий. Приведена история использования сплавов в нашей стране и за рубежом в разные годы.

В статье определены основные требования предъявляемые к ним (прочность, химическая и физическая безопасность для слизистой полости рта и организма человека в целом). Так же рассмотрены положительные (химическая устойчивость, антикоррозионная стойкость, предохранение от сколов и трещин, улучшение микрофлоры полости рта) и отрицательные свойства (стоимость процедуры, возможность возникновения аллергических реакций) использования каждого материала. В статье кратко перечислены работы по применению разных материалов на основе каждого сплава. Приведены примеры использования драгоценных металлов и их сплавов в ортопедической стоматологии.

драгоценные металлы

применение

ортопедическая стоматология

1. Гумилевский Б.Ю., Жидовинов А.В., Денисенко Л.Н., Деревянченко С.П., Колесова Т.В. Взаимосвязь иммунного воспаления и клинических проявлений гальваноза полости рта. Фундаментальные исследования. -2014. № 7-2. С. 278 -281.

2. Данилина Т.Ф., Михальченко Д.В., Наумова В.Н., Жидовинов А.В. Литье в ортопедической стоматологии. Клинические аспекты. Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2014. С. 184.

3. Данилина Т.Ф., Порошин А.В., Михальченко Д.В., Жидовинов А.В. Хвостов С.Н. Способ профилактики гальваноза в полости рта//Патент на изобретение РФ №2484767, заявл. 23.12.2011, опубл. 20.06.2013. -Бюл.

17. -2013.

4. Жидовинов А.В. Изменение твердого неба при лечении зубочелюстных аномалий с использованием эджуайз-техники/Жидовинов А.В., Павлов И.В.//В сборнике: Сборник научных работ молодых ученых стоматологического факультета ВолгГМУ Материалы 66-й итоговой научной конференции студентов и молодых ученых. Редакционная коллегия: С.В. Дмитриенко (отв. редактор), М.В. Кирпичников, А.Г.

Петрухин (отв. секретарь). -2008. -С. 8-10.

5. Мануйлова Э.В., Михальченко В.Ф., Михальченко Д.В., Жидовинов А.В., Филюк Е.А. Использование дополнительных методов исследования для оценки динамики лечения хронического верхушечного периодонтита//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 6. -С. 1020.

6. Медведева Е. А., Федотова Ю. М., Жидовинов А. В. Мероприятия по профилактике заболеваний твёрдых тканей зубов у лиц, проживающих в районах радиоактивного загрязнения.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2015. -№ 12-1. -С. 79-82.

7. Михальченко Д.В. Мониторинг локальных адаптационных реакций при лечении пациентов с дефектами краниофациальной локализации съемными протезами/Д.В. Михальченко, А.А. Слётов, А.В. Жидовинов и др.//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 4. -С.

407.

8. Михальченко Д.В., Порошин А.В., Шемонаев В.И., Величко А.С., Жидовинов А.В. Эффективность применения боров фирмы «Рус-атлант» при препарировании зубов под металлокерамические коронки//Волгоградский научномедицинский журнал. Ежеквартальный научнопрактический журнал. 2013. № 1. С. 45-46.

9. Михальченко Д.В., Филюк Е.А., Жидовинов А.В., Федотова Ю.М. Социальные проблемы профилактики стоматологических заболеваний у студентов.//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 5. -С. 474.

10. Поройский С.В., Михальченко Д.В., Ярыгина Е.Н., Хвостов С.Н., Жидовинов А.В. К вопросу об остеоинтеграции дентальных имплантатов и способах ее стимуляции /Вестник Волгогр. гос. мед. ун-та. -2015. -№ 3 (55). -С. 6-9.

Введение

В современном мире новых технологий необходима разработка более совершенных устройств, прогрессивных технологий и поиска биологически инертных материалов для улучшения качества лечения стоматологических больных. Так, для изготовления каркасов протезов стали применять драгоценные металлы, что оправдано рядом их положительных свойств: имеют высокую антикоррозионную стойкость в полости рта и благоприятно воздействуют на ткани зуба, слизистые и организм в целом. Для лечения больных ортопедического отделения из группы аллергического риска съемными или несъемными зубными протезами с успехом применяются сплавы благородных металлов: золото, серебро, платина, палладий и их сплавы [1,2].

Привлекательность использования драгоценных металлов в стоматологии определяется рядом их положительных свойств, таких как: химическая устойчивость, предохранение от сколов и трещин, улучшение микрофлоры ротовой полости, безопасность для человеческого организма [3,4].

Долгое время для протезирования в стоматологии использовались сплавы на основе золота [1,2,9].

Золото более востребовано, так как имеет следующие преимущества:

-не вступает в химические реакции со слюной, компонентами пищи и напитков;

-благодаря пластичности, компенсирует нагрузку на зубы, которую оказывают другие материалы протеза;

-практически исключаются сколы и разрушения керамического покрытия при его использовании вместе с золотом;

-более плотно прилегает к зубам;

-не вызывает отторжения при установке протеза;

-случаи образования кариеса на зубах под золотыми коронками практически не встречаются;

-при длительном контакте с десной золото не темнеет [1,8].

В последние годы палладиевые сплавы стали хорошей альтернативой золотым. Палладий успешно используется в качестве легирующего элемента в многочисленных стоматологических сплавах на основе золота и серебра [1,9].

Палладиевые сплавы применяются для изготовления металлокерамических, металлопластмассовых, цельнометаллических зубных протезов. В России для этих целей используется отечественный сплав «Суперпал» [5,6,7].

За рубежом имеется большое число стоматологических сплавов благородных металлов на основе палладия, в том числе и для бюгельных зубных протезов [2,4].

В России для бюгельных протезов подобные отечественные сплавы не выпускаются, для них традиционно используют кобальтохромовые сплавы. Однако между несъемными протезами из благородного сплава и бюгельными протезами из кобальтохромового сплава может возникать гальваническая пара, что приводит к серьезным осложнениям [8].

Целью работы является обоснование использования сплавов на основе драгоценных металлов (золото, платина, палладий) для лечения больных ортопедического отделения стоматологии.

Обзор литературы

Разработанный более 30 лет назад отечественный золото-платиновый сплав для изготовления съемных бюгельных протезов в настоящее время не соответствует требованиям международного стандарта ISO 1562, предъявляемым к сверхтвердым золотым сплавам для литья каркасов съемных зубных протезов. На сегодняшний день из этого сплава изготавливаются лишь кламмеры для съемных протезов [9].

На сегодняшний день в России выпускают два сплава на основе золота для металлокерамики — это «Плагодент» (ФГУП НПК «Суперметалл», Московская область) и «Витирий», производства фирмы «Витал ЕВВ» (Екатеринбург), а также сплав на основе палладия «Палладент» (ФГУП НПК «Суперметалл») [10].

Часто в практике ортопедической стоматологии несъемные конструкции изготавливают из сплавов благородных металлов, а съемные бюгельные протезы — из кобальтохромового сплава. В лучшем случае, бюгельные протезы имеют гальваническое золотое покрытие [9].

Cо временем в местах окклюзионных контактов это покрытие истирается, что приводит к проникновению ионов металлов из неблагородных сплавов в ротовую жидкость и образованию гальванических пар. Это вызывает аллергические реакции, электрохимическое повреждение слизистой оболочки полости рта, интоксикацию организма, что заканчивается непереносимостью изготовленных зубных протезов [9,10].

Платина- металл серебристо-белого цвета. Температура плавления — 1773°С. Это ковкий, тягучий металл, несмотря на большую, чем у золота твердость. Платина обладает малой усадкой. Ее добавляют в золотые сплавы для улучшения антикоррозийных свойств и повышения твердости [5,6].

Сплав имеет высокую жидкотекучесть, хорошо обрабатывается, прочный. Платина, так же, как и золото, биологически совместима с человеческим организмом. Благодаря этому протез не отторгается организмом человека и служит очень долго [5,6].

Другим важным свойством платины является незначительное линейное расширение, близкое к линейному расширению фарфора. Это свойство платины используется в производстве фарфоровых зубов, крампоны которых изготовляют из золотых сплавов с платиновой втулкой. Платина является химически наиболее стойким металлом; она не вступает ни в какие соединения с кислородом и растворяется лишь в царской водке [5,6,9].

В ортопедической стоматологии платина используется в качестве добавки в золотые сплавы и в виде фольги при изготовлении фарфоровых зубов и фарфоровых коронок [2].

Ко всем веществам, попадающим в организм, человек небезразличен. Присутствие в полости рта конструкций из сплавов платины оказывает влияние на ферменты ротовой жидкости [2].

Отмечено, что при использовании для протезирования так называемых «благородных» металлов (платины, золота) в редких случаях наблюдается непереносимость протезов, происходит развитие пародонтопатий, вызванные иммунными нарушениями [8].

Следует заметить, что в условиях гипоксии тканей нарастают процессы перекисного окисления липидов, что приводит к разрушению клеточных мембран и выходу в ротовую жидкость метаболитов — предшественников АМФ и АДФ, т.к. АТФ образуется мало в условиях гипоксии [3,4,6].

Центральной мишенью любой клетки является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Взаимодействие переходных металлов (палладий и платина) с ДНК, обеспечивает противомикробное, антифаговое, цитотоксическое действие [3,4,5].

Совершенствование съемного бюгельного протезирования связано с разработкой и внедрением новых конструкционных материалов и технологий [9].

На смену золоту и платине приходит палладий. Палладий обладает рядом полезных свойств: по коррозионной стойкости он почти не уступает золоту; в агрессивных средах на его поверхности, и поверхности его сплавов образуется защитная пленка, которая препятствует выходу ионов из сплава [1,6].

В настоящее время палладий почти в 2 раза дешевле золота, что немаловажно для его широкого применения и доступности в клиниках [6].

Использование в полости рта сплавов, близких по составу и свойствам, сводит к минимуму вероятность возникновения непереносимости зубных протезов. К сожалению, из-за нестабильности свойств практически полностью остановлено промышленное производство бюгельного сплава на основе палладия [7].

Заключение

С возрастом количество людей с удалёнными зубами возрастает. Поэтому возрастает необходимость стоматологического протезирования. Но для наиболее эффективного лечения материалы, используемые для протезирования, должны быть химически и физически устойчивыми, обладать антикоррозионными свойствами, благоприятно воздействовать на слизистую полости рта и организм человека в целом.

Выводы

Таким образом, проанализировав большое количество научной литературы, мы можем сделать вывод, что использование сплавов из драгоценных металлов является эффективной и популярной процедурой для восстановления функций зубочелюстной системы. К недостаткам такого метода протезирования можно отнести дороговизну и возможное возникновение аллергических реакций.

Источник: eduherald.ru

Правильно подобранный сплав для протезирования зубов

Высококачественное протезирование отличается не только ярко выраженным эстетическим эффектом. Наряду с такими требованиями, как высокая прочность и стабильность, зубной протез должен оптимально подходить пациенту, а также быть биосовместимым с тканями организма. Основными критериями были и остаются долговечность конструкции и полное восстановление функции.

Какой сплав выбрать для будущего протеза? Остро стоящий вопрос в условиях спада платежеспособности пациентов и растущей конкуренции. В качестве приемлемой альтернативы для пациентов, которые хотят сэкономить, выступают сплавы на основе неблагородных металлов. Они популярны среди пациентов благодаря высокой безопасности и хорошему прогнозу лечения.

Отличаются хорошей биосовместимостью с тканями организма и не подвергаются коррозии. Устойчивый слой окиси хрома оказывает дополнительную надежную защиту поверхности протеза. В своей работе много лет успешно применяю эталонный сплав от фирмы БЕГО Wirobond C (рис. 1) . Отличительные черты этого сплава — повышенная механическая стабильность и хорошая переносимость организмом.

Благодаря низкой теплопроводности и сравнительно лёгкому весу бюгельные протезы, изготовленные из сплава Wironium plus (рис. 2) , отличаются повышенной комфортностью для пациентов. Однако в комбинированном протезировании, при изготовлении телескопических коронок, а также супраконструкций предпочтение, как правило, отдаётся золотосодержащим сплавам.

Рис. 1. Металл для облицовки керамикой

Рис. 2. Металл для бюгельных протезов

Золотосодержащие сплавы подходят в том числе для изготовления коронок зубов, мостовидных протезов и вкладок (рис. 3—5).

Рис. 3. Каркас из золотосодержащего сплава с замком Миникон

Рис. 4. Каркас из золотосодержащего сплава с замком Миникон с язычной стороны

Рис. 5. Каркасы под облицовку керамикой в разобраном виде

На каркасы из сплавов благородных металлов возможно послойное нанесение керамики — материала, который по своей структуре лучше всего имитирует анатомию натурального зуба. Высокая прочность соединения между каркасом и керамикой позволяет добиться наиболее выраженного естественного эффекта.

Сплавы на основе благородных металлов обладают великолепными механическими свойствами, что положительно влияет на процесс их обработки. Эти преимущества особенно заметны при установке вкладок или частичных коронок, изготовленных из золота. Их точная фиксация на поверхности зуба осуществляется с применением специального метода полировки.

Таким образом врач-стоматолог достигает прочного соединения между коронкой и подготовленным под коронку натуральным зубом. Вкладки из золота обладают не только хорошими технологическими свойствами, также они отличаются великолепной биосовместимостью с тканями организма. При правильном уходе вкладки могут прослужить всю жизнь.

У требовательных пациентов золото — самый популярный материал для изготовления каркаса протеза. Чистое золото считается мягким металлом и по этой причине не используется для изготовления зубных протезов. Оно находит применение в стоматологии, как правило, в виде сплава с другими металлами. Такие сплавы регулярно проходят строгий контроль качества в соответствии с нормами международных стандартов.

На примере клинического случая продемонстрируем восстановление функции в боковом отделе полости рта при работе с лицевой дугой в артикуляторе.

Работа всегда начинается с загипсовывания диагностических моделей в артикулятор для планирования врачом стомотологом-ортопедом будущей ортопедической конструкции и составления финансового плана лечения (рис. 6) . После этого следует заказ в зуботехническую лабораторию на выполнение Wax-Up по окклюзионному компасу. На основании воскового моделирования выполняются препарирование зубов, получение оттисков и изготовление временных коронок.

Рис. 6. Диагностические модели, загипсованные в артикулятор

Оттиски и вилка лицевой дуги передаются в лабораторию (рис. 7) . Зубной техник изготавливает высокоточные модели, загипсовывает модель верхней челюсти в артикулятор, используя вилку лицевой дуги (рис. 8) . С помощью регистраторов привычной окклюзии пригипсовывает модель нижней челюсти (рис. 9) . При новом моделировании отпрепарированных зубов техник обязательно копирует Wax-Up (рис. 10) .

Рис. 7. Оттиски и вилка лицевой дуги Протар

Рис. 8. Загипсовывание модели верхней челюсти в артикулятор

Рис. 9. Загипсовывание модели нижней челюсти в артикулятор

Рис. 10. Модели с Wax-Up и система Giroform

При встречном изготовлении ортопедических конструкций очень важно создавать грамотную окклюзионную поверхность, нужно обладать отличными знаниями и навыками воскового моделирования (рис. 11—13) .

Рис. 11. Моделировка 36, 37 зубов

Рис. 12. Моделировка 46, 47 зубов

Рис. 13. Окончательно-оформленные контактные пункты

Не допускается одновременное литье обеих челюстей, отмоделированных из воска, сначала необходимо отлить протезы одной из челюстей, обработать, отполировать и зафиксировать на модели с помощью корригирующего силикона. Важно имитировать фиксацию протезов на зубах пациента с помощью цемента и только потом добавить утерянные контакты, затем можно переходить к литью встречных конструкций (рис. 14—16) .

Рис. 14. Отлитые коронки 36, 37 зубов и восковое моделирование 26, 27 зубов

Рис. 15. Отлитые накладки 46, 47 зубов и восковое моделирование 16, 17 зубов

Рис. 16. Вид с язычной стороны

После литья следуют обработка, полировка, взвешивание металла. В кабинет протезы передаются с обработанной окклюзионной поверхностью Perloblast (Bego) (рис. 17—20) .

Рис. 17. Готовые коронки и накладки на нижнюю челюсть

Рис. 18. Функциональное оформление жевательной поверхности

Рис. 19. Готовые коронки, вкладки, накладки, виниры на вернюю челюсть

Рис. 20. Окончательное взвешивание металла

Источник: dentalmagazine.ru