Количество золота в промышленных и электронных отходах многократно превышает количество золота, которое может быть извлечено из его руд. В последнее время этот тезис находит свое отражение во множестве изданий — как специализированных, так и научно-популярных. В зависимости от их аудитории технология постиндустриальной добычи золота описывается как сугубо научным, так и понятным широкому кругу языком. Редакция газеты «Кладоискатель» собрала воедино все предложения, касающиеся добычи золота из отходов.

Золото из воздуха

Чистое, без примесей золото — очень мягкий металл. Даже просто ногтем можно сделать на слитке чистого золота царапину. Это обстоятельство сильно затрудняет его использование. Оно легко истирается, и тончайшая золотая пыль безвозвратно рассеивается в пространстве. Безвозвратно ли? Не надо забывать, что золото — не только мягкий, но и тяжелый металл.

Золотая пыль очень скоро оседает неподалеку. И находятся умельцы, пользующиеся этим обстоятельством.

ЗОЛОТО ИЗ ПЕСКА ХЛОРКОЙ

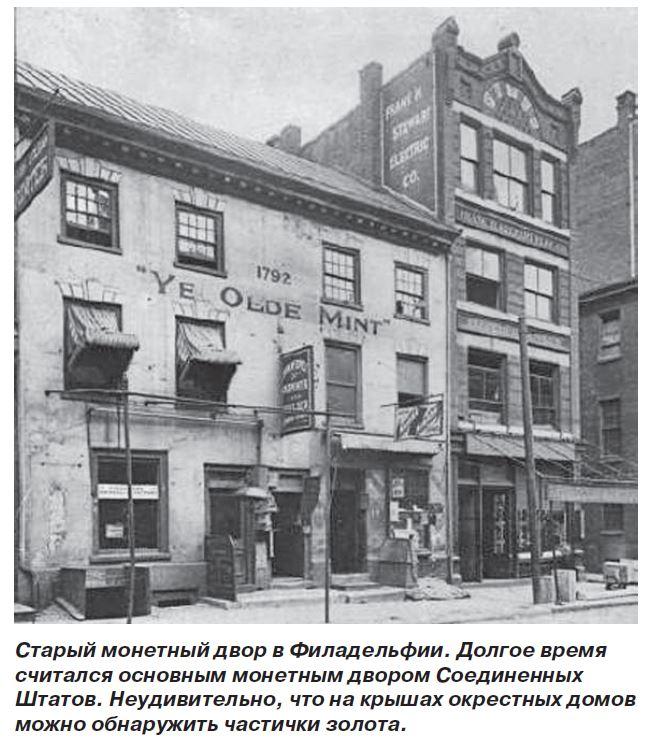

Говорят, более ста лет назад недалеко от Филадельфийского монетного двора стояла обветшалая церковь. Как-то один предприимчивый горожанин предложил пожертвовать на ее ремонт уйму денег — целых три тысячи долларов. Но с условием, что он заберет старую крышу себе. Сделка казалась выгодной, и руководители церковной общины легко согласились на нее.

Но известно, какую прибыль можно извлечь, если знаешь нечто неведомое другим. Благородный жертвователь содрал краску со старой кровли и сжег ее, а из золы извлек. 8 килограммов золота. Долгие годы крохи золота вылетали из трубы плавильни монетного двора, расположенного по соседству, и оседали на холодной церковной крыше. А вот пример посовременнее.

Одна японская фирма приобрела исключительное право на закупку и вывоз грязи со дна канала в центре столицы Таиланда — Бангкока. И цену определили приличную — более двух тысяч долларов за тонну. Ну что такого ценного может содержать грязь? Золотая она, что ли? Выяснилось, что да!

Веками на берегах канала находились мастерские, изготавливавшие сусальное золото для украшения бесчисленных статуй будд и пагод Бангкока. И веками на дно канала оседала золотая пыль.

Дым лабораторий

А как же у нас? Есть ли здесь подобные каналы или трубы? Безусловно, есть, ведь Россия всегда являлась одним из лидеров золотодобычи в мире и, соответственно, кое-какое золото должно было где-то оседать.

От ПЕСКА до ЗОЛОТА! СМОТРИМ СКОЛЬКО ПОЛУЧИТСЯ ЗОЛОТА ИЗ ПЕСКА…?

До начала прошлого века право переплавлять золото в очищенные слитки имели в Сибири и на Урале только золотосплавочные лаборатории. Впоследствии высочайшим дозволением было разрешено создавать мелкие приисковые золотоплавильни при обязательной их регистрации у горного исправника, так что документы о местоположении этих плавилен в архивах должны сохраниться. Объемы переплавляемого в слитки металла в крупнейших золотосплавочных лабораториях в те времена не являлись государственной тайной, они публиковались в газетах. Вот, например, цифры, показывающие, сколько и где переплавлялось золота, добытого за 1899 год.

1. Томская золотосплавочная лаборатория — 339 пудов.

2. Иркутская золотосплавочная лаборатория — 1386 пудов.

3. Екатеринбургская золотосплавочная лаборатория — 641 пуд.

Из тех же сообщений видна разница между весом поступившего песка и полученного очищенного золота. Эта цифра колеблется в пределах 1—2%. Конечно, большая часть этих процентов относится к примесям, но при таких объемах работ можно себе представить, сколько же вылетело в трубу (в прямом смысле слова) золота вместе с дымом и раскаленным паром! Тогда же не шла речь об очистительных фильтрах — все летело по ветру, золото оседало где-то поблизости.

Существует немало способов определения пылевидного золота в почве, например биохимический — по наличию золота в коре деревьев, растущих непосредственно на месте выброса из труб.

Ну а если удастся получить кирпич от трубы золотосплавочной лаборатории или же будет найдено место, куда были выброшены футеровочные кирпичи плавильной печи, — считайте, что вы нашли полновесный клад. В этом случае, конечно, не обойтись без заводского оборудования.

Примером могут служить пловдивские медеплавильщики. Они переработали тысячу тонн старого огнеупорного кирпича и получили около 4 кг золота.

Природная пыль

В природе золотая пыль отнюдь не редкость. Как раз редкость — это самородки и золотые жилы. А месторождения, в которых золото можно увидеть только под микроскопом, зачастую оказываются богаче тех, в которых его видно невооруженным глазом. Таким, например, является Мужиевское месторождение на Украине. Там ходишь по золоту, не видя его.

В рассеянном состоянии, пока недоступном людям, находится большая часть мирового золота. И эта доля все более увеличивается по мере выработки легкодоступного самородного и россыпного золота

Ну как тут не упомянуть об одном из источников природного пылевидного золота! Крупнейший из вулканов Антарктиды — Эребус — извергает золотую пыль с размерами драгоценных частиц от 0,1 до 60 мкм. Правда, немного, всего по 80 г в сутки. Но, как говорится, мал золотник.

Воды золотоносных ручьев несут значительное количество золотой пыли. И предприимчивые люди еще в древние времена приспособились извлекать ее. Римский летописец Гней Агрикола поведал нам, как в Малой Азии на дне золотоносного ручья раскладывали овечьи шкуры так, чтобы водный поток проносился над ними. Просачиваясь сквозь густую шерсть, вода оставляла в ней пылинки золота. Не этот ли способ породил легенду о золотом руне?

Кстати, этот способ сохранился кое-где в Индии и окружающих ее странах. Только вместо овечьих шкур используют козьи.

Хитрость менялы

Иной раз золото превращают в пыль намеренно. Еще древние менялы имели привычку протирать каждую монету, попадавшую к ним в руки, якобы для проверки ее подлинности, и использовали для этого специальную подстилку. Время от времени подстилку сжигали и извлекали из золы золото.

Эта полезная привычка просуществовала почти до наших дней. В начале прошлого века кассир одного из крупных европейских банков прослыл большим аккуратистом. Начальство ставило его в пример. Каждое утро он доставал из ящика стола суконную скатерку и принимался за сортировку золотых монет, имевших тогда еще хождение. Каждый вечер он аккуратно складывал ее и убирал в ящик стола.

И каждую субботу он уносил скатерку домой, а в понедельник приносил снова. Как вы думаете, что он делал со скатеркой в воскресенье? Правильно, он клал ее на сковородку и сжигал. А в банк приносил новую. Золотая пыль, застрявшая в ворсинках скатерки, плавилась и превращалась в капельку драгоценного металла.

А капля по капле.

Золото из телефона

Сотрудники научных и общественных организаций в своих докладах утверждают, что количество золота, которое находится в старой аппаратуре (мобильные телефоны, ноутбуки, настольные компьютеры и другие электронные товары), весьма значительно, но из этого количества возвращается лишь небольшая часть.

Эксперты отмечают, что ежегодно в электронные продукты устанавливается более чем 320 тонн золота на сумму свыше 16 млрд долларов и 7500 тонн серебра — в стоимостном выражении до пяти миллиардов долларов.

Когда речь идет о золоте, только от десяти до пятнадцати процентов перерабатывается, а остальное остается неиспользованным или уничтожается в ходе примитивных методов утилизации в незаконных мастерских.

Считается, что электронные отходы содержат от 40 до 60 раз больше золота, чем золотая руда. Например, в тонне мобильных телефонов находится около 300 граммов золота. В карьерах же добывается всего лишь 5 граммов золота на тонну руды.

Источник: uvelir.info

Как добыть золото из речного песка: какие инструменты нужны + как получить разрешение на добычу

Но насколько извлечение золота из песка безопасно для здоровья? Как это можно осуществить? Предусмотрена ли уголовная ответственность за незаконный намыв?

Способы самостоятельной добычи

Частицы благородного металла попадают в речной песок в результате размытия золотоносной породы. Найти цельный самородок, учитывая масштабы промышленного поиска, в наше время маловероятно. Промывка ила сейчас – основной метод золотодобычи.

Ею можно заняться самостоятельно, зная места с повышенной концентрацией драгметалла и способы его отделения от песка в домашних условиях.

Ручная промывка

Метод основан на том, что золото тяжелее всех остальных частиц, содержащихся в иле. За счет этого металл отделяется с помощью специального лотка или мешочка, оседая на его дне. Убирают крупинки неблагородных металлов (так называемый шлих) с помощью магнита.

Амальгамация

Частицы ртути захватывают крупинки драгметалла, «смачивают» его, отделяя от основной массы грунта. После этого ил удаляется, а ртуть выпаривается, вытягивается пластиковым шприцем или растворяется в азотной кислоте.

Технология опасна для использования в домашних условиях. Вдыхание паров ртути вредно для организма человека. Необходимо, чтобы при проведении амальгамации помещение хорошо проветривалось. Желательно использовать маску и защитные перчатки.

Цианирование

Метод применяют при очень маленьком содержании элемента в песке. Для очищения используется синильная кислота, которая еще токсичнее ртути. При вдыхании паров цианида мгновенно наступает смерть. Чтобы предупредить появление токсичных паров, pH раствора искусственно повышают с помощью щелочи.

К прочтению: Особенности золота 525 пробы

Какой способ лучше

Цианирование и амальгамация – достаточно опасные для использования в домашних условиях манипуляции. При намывании в небольших объемах лучше подойдет ручной метод. Он не требует применения химических реактивов, отделение металла происходит механически.

Где искать и добывать золото

Добыть золото можно не только летом, но и зимой. В зимнее время это сделать даже проще – в реках снижается уровень воды, и частицы драгметалла в большом количестве оседают на склонах берегов. Летом его извлекают из ила, поднятого со дна рек.

Для начинающих искателей иногда бывает сложно отличить золото от пирита – это похожий на него внешне минерал, который тоже может содержаться в песке. Частицы пирита имеют кубическую форму, в отличие от золота, крупинки которого могут принимать любой вид.

Себестоимость добычи и законы

Для поиска драгметаллов на законных основаниях требуется оформить соответствующую лицензию, действующую в течение 5 лет. Для ее получения нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или оформить юридическое лицо.

Чтобы заниматься добычей профессионально, желательно иметь оборудование для извлечения песка из глубины водоема, где концентрация металла больше. Продавать драгоценности разрешается только государству. За незаконную продажу золота частным лицам предусмотрено наказание.

Расчет рентабельности

Чтобы добыча была экономически выгодной, нужно найти место с высокой концентрацией крупинок металла в иле. Иначе есть риск потратить большое количество времени зря, зарабатывая 50-100 рублей в день. К примеру, в большинстве подмосковных рек из 1 м3 песка при использовании ручной технологии вырабатывается максимум 0,6 г золота. Прибыль при такой выработке будет небольшой.

К прочтению: Все о серебре 999 пробы: сколько стоит 1 грамм сегодня и стоит ли в него инвестировать

Для расчета рентабельности сравнивают величину расходов и размер будущей прибыли от реализации. К расходам относятся:

- затраты времени и средств на поиск золотоносного ила,

- стоимость получения разрешения для легальной работы,

- цена извлечения золота из песка (расходные материалы, оборудование),

- расходы на транспортировку.

Незаконная добыча: что грозит черным старателям

За нелегальное намывание и продажу благородного металла частным покупателям, а не государству, предусмотрены штрафы в размере 3-5 тыс. рублей. При сокрытии добычи на сумму более 1 млн рублей в действие вступает Уголовный кодекс. Не стоит искать металл там, где уже работают золотодобывающие предприятия, за это тоже можно понести наказание.

Помимо штрафа от государства, риск несет и самостоятельное обустройство рабочего места. Необходимо специализированное оборудование, которое позволит заниматься добычей без вреда для здоровья в домашних условиях.

Как получить разрешение на добычу

Для получения лицензии необходимо образование юридического лица и наличие специального оборудования для намывания. Деятельность легальных старателей проверяется инспекторами по охране труда, экологами. Получение разрешения на добычу связано с финансовыми затратами, поэтому необходимо подсчитать, окупится ли такая лицензия.

Стоимость разрешения на добычу золота в домашних условиях составит от 10 до 100 тыс. рублей, а госпошлина при ее первичном оформлении стоит 7500 рублей.

Как пользоваться лотком для намывания золота

С помощью лотка добывается драгоценный металл традиционным (ручным) способом. Для этого песок поднимают со дна водоема и помещают в лоток. Лучшая глубина для работы – 15 см. Затем инструмент погружают в воду, выполняются кругообразные движения.

Ил промывается, от него отходят легкие частицы, не содержащие металл. Окончательное очищение с отделением более тяжелых фракций может проводиться дома. Как извлечь из песка крупинки золота, описано выше.

К прочтению: Какое золото лучше выбрать красное или желтое: плюсы и минусы, все отличия и отзывы покупателей

Далее смотрите наглядное видео одного из способов добычи золота:

Заключение

При хорошем знании местности, где планируется поиск золота, даже его извлечение в домашних условиях может приносить доход. Многими старателями движет азарт, другие таким образом имеют источник постоянного заработка. В России еще остались месторождения металла, где нет промышленных предприятий и используется лишь ручной способ намывания.

Узнать больше о драгоценных металлах можно, подписавшись на наши статьи в социальных сетях. Всегда рады поделиться интересной и полезной информацией!

Источник: xn—-ntbhhmr6g.xn--p1ai

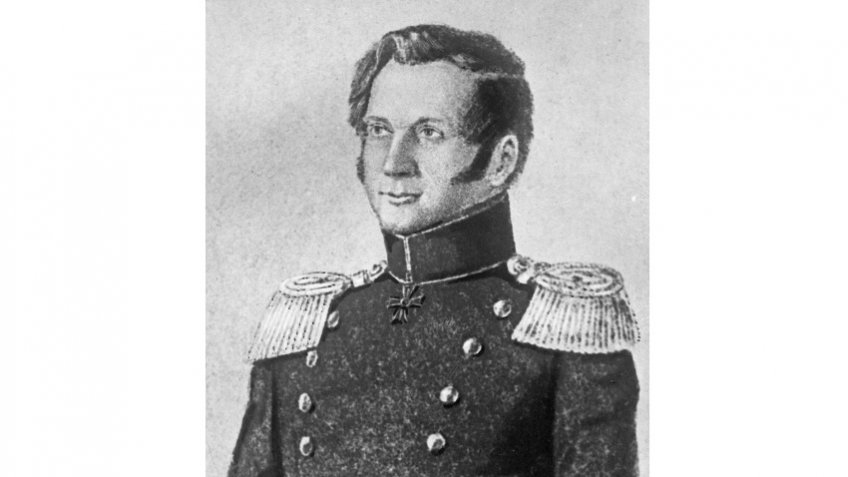

Как закалял сталь и получал золото из песка Павел Аносов

Легендарный металлург Павел Аносов получил мировую известность как отец русского булата, когда смог воспроизвести высококачественную сталь, чей рецепт был утерян еще в Средние века. Он же своими исследованиями увеличил извлечение золота из содержащих металл песков в 28 раз в сравнении с обычной промывкой. Почему тогда ученого отстранили от добычи, а опыты решено было незамедлительно прекратить?

Впервые о булате упоминал еще вездесущий Аристотель. Благодаря особой технологии производства такая сталь отличалась своеобразной внутренней структурой, узором на поверхности, но самое главное – уникальной прочностью и упругостью. Поэтому с древнейших времен ее использовали для изготовления мечей, сабель и ножей.

Главными поставщиками для всей Европы были мастера из Индии, Персии и Сирии. Перед потрясенными покупателями они рассекали клинками шелковые платки на лету, дробили камни и разрубали металлические прутья. Спрос был невероятным. На Руси о булате тоже хорошо знали и называли «красным железом».

Из-за высокой востребованности на рынке метод изготовления булата восточные сталевары держали в строжайшей тайне. И именно это стало главной причиной его забвения… Завоевания Тамерлана в XV веке, сопровождаемые массовым уводом в плен ремесленников, в первую очередь оружейников, привели к упадку производства феноменальной стали, а затем и вовсе к потере секрета ее создания. Оставшиеся экземпляры изделий перешли в частные коллекции состоятельных людей и хранилища музеев.

Несколько клинков находились и в Санкт-Петербурге в Горном музее, где в качестве примера искусной работы с металлом демонстрировались учащимся Горного кадетского корпуса. Весной 1815 года в зал с экспозицией со свечой в руках вошел 15-летний юноша. Оглядевшись вокруг, тихо, чтобы никто не слышал, он отправился к витрине, где лежали булатные клинки. Долго разглядывал их и пытался разгадать, каким образом удавалось древним мастерам их изготавливать. А затем, опустившись в кресло, уснул…

Студент очнулся от шума, поднятого служителем. Возле него смотритель классов пытался бороться с языками пламени. Поднялся переполох, пожар потушили, но утром кадету пришлось держать ответ перед директором вуза Андреем Дерябиным. Провинившийся подросток отделался строгим внушением. «Мы не можем наказывать юношу, ибо он увлечен вопросом, разрешение которого сделало бы честь Империи». Студента звали Павел Аносов.

Будущий изобретатель отечественного булата родился в 1796 году в Тверской губернии в семье мелкого служащего Берг-коллегии. Оставшись сиротой в детском возрасте, вместе с братом и двумя сестрами мальчик был отправлен на воспитание к деду – Льву Сабакину. Талантливый изобретатель и механик Камских заводов (Ижевского и Воткинского) передал внуку свою любовь к технике, а спустя пару лет определил его в первое учебное заведение России, готовившее горных инженеров.

После успешного окончания Горного в 1817 году, Павла Петровича определили на Златоустовские казенные заводы. Здесь он прослужил почти 30 лет, пройдя все ступени заводской карьеры: от практиканта до начальника горного округа, в который входили металлургические заводы и Миасские золотые прииски.

Когда молодой человек только прибыл в Златоуст, на местных предприятиях получали не только чугун и железо, но и различные сорта стали. Однако, несмотря на успехи, металлургическое производство требовало коренной реконструкции, оборудование было устаревшим и просто не справлялось с задачами, которое ставило правительство. Итоги Отечественной войны выявили необходимость в усовершенствовании свойств холодного оружия. Стране нужна была качественная сталь. Кроме того, она требовалась для производства машинной техники, которая в целом ряде отраслей промышленности пришла на смену ручному труду.

Проанализировав имеющийся опыт различных способов выплавки, Павел Петрович был уверен, что именно литая сталь способна коренным образом изменить ситуацию. Аносов приступил к исследованиям и в процессе своей работы сделал множество важнейших открытий.

Для начала он организовал производство тиглей, или «плавиленных горшков», как их тогда называли. Это неотъемлемая часть металлургического оборудования. Глиняные тигли применялись на российских заводах и ранее, но для приготовления литой стали требовались горшки очень высокой огнеупорности.

Все местные аналоги трескались под воздействием высоких температур, поэтому оставалось лишь выписывать их из Баварии, где располагались залежи исключительно огнеупорной глины. Аносов выяснил, что проблема разрешима при добавлении графита к челябинской глине. В результате изготовленные им тигли были не только суперпрочными, но и обходились более чем в 50 раз дешевле заграничных.

Это открытие позволило Павлу Петровичу провести ряд экспериментов и разработать совершенно новый способ получения литой стали – газовую цементацию. Она заключалась в переплавке отходов, или как говорил сам автор: «в сплавлении негодных к употреблению железных и стальных обсечков в глиняных горшках, при помощи возвышенной температуры воздушных печей».

В последующие годы он разработал технологию выплавки, разливки, ковки, закалки, отпуска стали и её дальнейшей обработки. Он применил метод прямого получения стали из руд в тиглях, доказал возможность науглероживания железа без непосредственного прикосновения угля к железу, а также задолго до мартеновского метода открыл технологию передела чугуна в сталь с присадкой руды, известную сегодня как скрап-процесс.

Эксперименты над свойствами стали помогли ученому выполнять важнейший для государства армейские заказы. Например, создать легкие и пуленепробиваемые кирасы. Тяжелая кавалерия русских войск и ранее облачалась в латы, однако они защищали воинов лишь от холодного оружия.

Над задачей, поставленной самим царем, бились и специалисты Сестрорецкого завода, где хозяйствовали главным образом англичане, и выписанный с высочайшего разрешения мастер из Франции по фамилии Шпренгер. Но ни у кого толком ничего не получилось. Аносов занялся вопросом в 1838 году — он решил делать кирасы из литой стали. Результат не заставил себя долго ждать – полученные образцы получились в два раза легче бывших на вооружении армии и выдерживали удар ружейной пули с 60 шагов.

Петр Павлович продолжал планомерно изучать структуру стали и влияние на нее различных добавок: хрома, кремния, золота, платины, марганца, хрома, алюминия, титана и других элементов. Он первым научно обосновал, что физико-химические и механические свойства сплава могут быть значительно изменены и улучшены добавками некоторых легирующих элементов. Первым в мире для исследования кристаллического строения стали он еще в 1831 году применил микроскоп — на несколько десятков лет раньше ученых других стран.

Все эти и многие другие опыты можно назвать дорогой к булату, которой представляет вершину научного пути Аносова. Он вел активную переписку с металлургами, пытавшимися разгадать тайну восточных мастеров, и обладателями булатного оружия. Химический анализ представленных ему образов показал, что кроме железа и углерода в стали нет никаких примесей. Правда, углерода очень много — 1,5 — 2,0%. Поняв, что цементацией железа такой состав не получить, ученый пришел к выводу, что секрет производства булата кроется в способах приготовления литой стали.

В начале 40-х годов Павлу Петровичу удалось невозможное. Как пишут биографы, «сплавляя мягкое железо с графитом и рудой в огнеупорных тиглях, он воссоздал булат», который не уступал по своим характеристиках первоисточникам из Древней Персии или Индии. Производство на Златоустовской фабрике стало на поток. Оружие выставлялось в Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне и везде отмечалось наградами и восторженными отзывами.

Аносов составил подробное описание всего процесса производства. Его помощником был потомственный кузнец Николай Швецов, который передал уникальный секрет уникальной стали своего старшему сыну Павлу. В 1906 году тот продал рецепты изготовления правлению завода, однако дальнейшая их судьба неизвестна. Тайна создания булата снова была утеряна. Воспроизвести златоустовскую сталь удалось лишь в 1955 году…

Не менее драматичная судьба ожидала и другое изобретение инженера. Будучи начальником Златоустовского горного округа, он занимался вопросами добычи «желтого металла». Так, Павел Петрович усовершенствовал золотопромывательную машину и установил ее на миасских промыслах.

Кроме того, выяснил, что при промывке золотосодержащих песков добывалось в 130 раз меньше золота, чем его фактически содержалось в них. Слишком мелкие частицы собрать было невозможно, как и извлечь из твердых пород. В итоге в 1837 году Аносов испытал и предложил новый способ получения золота из песков путём плавления в доменных печах – в процессе плавки благородный металл переходил в чугун, а после его можно извлечь путем растворения в серной кислоте. Способ был сначала проверен в небольших тиглях, а затем — в шахтной медеплавильной и в доменной печах. Опыты показали увеличение эффективности обогащения в 28 раз!

Комитет Департамента горных и соляных дел подготовил программу подобных экспериментов на всех горных заводах Урала. Результаты впечатлили императора Николая I, и он поручил ученому продолжать исследования со словами: «Мне любопытно знать подробнее сие производство».

Однако успехи известного инженера пришлись не по нраву новому начальнику заводов уральского хребта Владимиру Глинке. Посчитав Павла Петровича заносчивым выскочкой, он принялся, что называется, вставлять палки в колеса. Например, решил лично участвовать в ревизии экспериментов и добился того, чтобы Аносова фактически отстранили от процесса.

Опыты проводились в спешке: состав песков предварительно не проверили, плавку провели без контроля со стороны металлургов. Как и следовало ожидать, первоначальные результаты не подтвердились. Глинка признал изыскания «химерными», о чем незамедлительно рапортовал в столицу. Несмотря на запрет, Аносов продолжил свои испытания. Он смог повторить их и в декабре 1837 года отправил директору Монетного двора пять пакетов с золотом, извлеченным при плавке песка.

В этой битве чиновник победил горного офицера: в продвижении метода отказали. Система золотодобычи в России осталась прежней, а в Златоуст стали приходить письма из Парижа, Египта и других частей света с предложениями продолжить изыскания за рубежом. Горный инженер остался на родине и в 1851 году скончался в Омске. Его способ стал применяться только почти сто лет спустя, в частности, при рафинировании цветных металлов.

Подписывайтесь на то, что Вам интересно!

Источник: forpost-sz.ru