На прошлой неделе в Законодательной палате тувинского парламента прошли слушания по проблемам золотодобычи в Туве. Вернее, не столько самой золотодобычи, сколько тех последствий, что приносит варварское отношение к природе авантюристов-золотоискателей.

Депутаты ужаснулись, что происходит у них под носом при попустительстве правительства РТ и многочисленных природоохранных органов. Складывается впечатление, что все они находятся на кормлении у воротилы А.Неволина, на общенародном богатстве сколотившем несметное состояние. Поведение золотарей на форуме было циничным и неуважительным, что вызвало бурю негодования. И мы решили поделиться с читателями некоторыми сведениями об этой сферой деятельности.

В 2005 г. в Туве не было достигнуто никаких плановых экономических показателей, кроме как в ковырянии тела земли. Вместо того, чтобы окультуривать ее, из раскуроченных недр и загаженных рек было добыто 1758 кг золота. С 1975 года за этими цифрами стоит зловещая фигура Анатолия Неволина – подобно герою Маяковского он, возможно, будет называться человеком-пароходом, человеком-дорогой, человеком-баней и может даже субурганом (буддийской часовней). Хотя скорее всего больше ему подошло бы название человека-варвара или человека-хапуги.

Ввязавшись еще в советское время в золотую лихорадку (а в 50-ые золота добывалось не более 5 кг в год, чтобы не вредить природе), главный златомытарь республики нашел хороший способ откупных. Намыл золотишка на 700 млн. руб., а чтобы туземцы не вякали, подбрасывает им то муки, то бревен на его же «Уралами» разнесенные мосты и разбитые дороги. А то, еще грехи смоет оммани-падме-хум, богобоязненым чиновникам субурган поможет достроить.

«В консолидированный бюджет республики за 2005 год внесено налогов и сборов в сумме 97,9 млн. руб.» – петушатся золотари. А сколько из них поступило тем районам, в которых следы бурной жизнедеятельности золотоискателей мертвой рыбой на берега выносит?

Еще Постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1974 года №833 оговаривались правила рыболовства в стране. В течение всего года запрещалось ловить рыбу в реках Азас, Тоора-Хем, Красной, Ий, Хамсаре. В озере Нойон-Холь и озерах верхнего течения реки Хамсары разрешалось лишь с 1 июня до 1 июля, в озере Чагытай и всех остальных озерах Тувинской АССР – с 1 мая до 10 июня.

Сегодня в этих запретах мало смысла. Благодаря золотарям, рыба здесь не появляется ни в разрешенный, ни в запрещенный период. Ее просто нет. Изведена на нет.

История.

Первые тувинские золотые прииски появились в Туве вместе с русским капиталом. В 1839 году Сафьянов и Железнов начали разрабатывать месторождения на реках Тапсе, Кара-Хем и Бай-Сют. По реке Тёплой располагались прииски Губанова и Казанцева. За 42 года Сыстыг-Хемская и Сесерлигская золотоносные системы дали 446 пудов золота.

А всего за 74 года разработки урянхайских золотых месторождений дали около 720 пудов россыпного золота на сумму 15млн. 330 тыс. царских рублей. Помимо русских на приисках на подсобных работах работали и тувинцы. Жизнь тувинских шахтеров была незавидной: «Поднимали их со звоном колокола, в 3 часа ночи заканчивали работу при свете зажжённой бересты. Кто не успевал закончить работу – того пороли», – бесстрастно описывал петербургский чиновник Минцлов.

Такой порядок вещей сохранился вплоть до 1914 года, до установления официального протектората России. Освоение природных богатств дореволюционной Тувы, резкое усиление антропогенного воздействия на ландшафты в значительной степени связано с русской крестьянской колонизацией. Началась промышленная добыча полезных ископаемых: золота, соли. Появились постоянные населенные пункты – Туран, Уюк, Элегест, Сосновка, Белоцарск. Отсутствие у русского населения опыта в пользовании оросительными системами часто вызывало необратимые последствия.

Крестьяне-земледельцы наносили большой урон лесам горного обрамления, а особенно, расположенным по поймам рек Хемчика, Улуг-Хема, Бий-Хема, Каа-Хема и их притоков. Стремительный рост числа золотых приисков также отрицательно сказался на природе горных территорий. В.Ошурков, путешествовавший по Урянхайскому краю в конце 19-го века, так описывал заброшенный прииск: «Леса по приближению к прииску сильно поредели. Картина всеобщего опустошения и разрушения: перевернутые русла речек, высокие насыпи, выжженные, вырубленные и истребленные леса, полуразрушенные постройки». К сожалению, и сейчас положение в этом деле изменилось мало.

Тувинское население имело большой опыт природоохранных мероприятий. Немало этому способствовало желание воспрепятствовать русской крестьянской колонизации, а также большую роль играли религиозные взгляды тувинцев, о чем свидетельствовали «священные рощи» урянхов и даже целые заповедные территории, например, Бай-Тайга.

Священные рощи располагались в часто посещаемых местах и, как правило, вблизи рек. В Бай-Тайге, находящейся на северных склонах Западного Танну-Ола, были запрещены охота, рубка леса и какие-либо горные работы. Со стороны русских переселенцев неоднократно предпринимались попытки проникнуть в заповедную территорию с целью добычи золота, но все они обычно пресекались тувинским населением. Среди местного населения существовали убеждения, что нельзя рубить молодые деревья и поросли, нельзя осквернять истоки ручейков, рек, водоемов, губить цветущие и плодоносящие деревья и растения, убивать турпанов и журавлей и др.

Ф.Я. Кон отмечал, что тувинцы рубку сырого леса считают грехом и для сооружения изгородей, например, используют в основном сухие коряги. В отчете заведующего технической частью межевых работ в Урянхайском крае отмечено, что русским поселенцам жители котловинных степей запрещали рубить лес на равнине.

После официального присоединения в 1914 г. Урянхайского края к Российской империи русская администрация, стараясь избежать конфликтов с местным населением, приняла ряд мер по сохранению природы края. На необходимость таких мероприятий указывали многие исследователи Тувы. «Для успешного развития горного промысла следует запретить русским горнопромышленникам занимать под разработку полезных ископаемых места, считаемые у тувинцев священными».

ГРЯЗНОЕ ЗОЛОТО

Подлинное «золото Тувы»

«Ойна» ведет варварский промысел в Тоджинском районе, где расположен уникальный заповедник «Азас». На территории площадью 337 тыс. гектаров 11 января 1965 г. был создан заповедник, включающий в себя озерно-таежный комплекс с группой озер: Азас, Маны-Холь, Кадыш-Холь, Ноян-Холь и других.

В заповеднике кроме ценных промысловых пушных и копытных зверей есть редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу России. В их числе азиатский бобр. Под охраной государства здесь живут черный аист, орлан-белохвост, белый гусь и другие птицы. В низовьях реки Азас зимуют копытные. Маралы собираются сюда со всей Тоджинской котловины.

В водоемах заповедника обитает 15 видов рыб. В глубоких ямах реки Азас и в озере Кадыш живет самая крупная хищная речная рыба – таймень. На территория заповедника плато Иртыган, в доисторические времена – центр вулканической деятельности, от которых остались кратеры 16 вулканов. Здесь можно встретить снежного барса, а ниже – красного волка – говорят ученые-экологи.

Вулканы Тоджи – источник пополнения казны без ущерба для природы. Каким валютным туристическим маршрутом может оказаться такое путешествие? У истоков Большого Енисея к северу высятся громады вулканических конусов, укрытые хребтами на площади 2000 кв.км. Наиболее высокие вулканы Шевит (2765 м) и Дерби-Тайга (2654 м). Улуг-Арга, Саган, Альбинэ-Болдок – конусовидные горы.

Многочисленные маары – углубления конусообразной формы, образовались в результате испускания вулканических газов. «В настоящее время указанные области обнаруживают проявления поствулканической деятельности в форме целебных минеральных и термальных источников, повышенной сейсмичности» – свидетельствуют ученые.

Известная присказка «Кто в Тодже не бывал, тот Тувы не видал» верна только в отношении того периода, пока до золота не добрался А.Неволин. Не узнать сегодня Сыстыг-Хема, больше всех пострадавшего от «Ойны».

Потомственные таежники, охотники и рыбаки поневоле становятся земледельцами в этом суровом климате. «Все жители держат огороды, выращивая на них все, что необходимо; некоторые даже пытаются получить урожай помидоров в открытом грунте. Но огород в здешних условиях требует намного больше сил, чем в Кызыле или Минусинске. Охота и рыбалка сворачиваются.

Вода реки Сыстыг-Хем, где раньше нерестились хариус, ленок, таймень, пожелтела после работы на ней золотодобытчиков. Не стало рыбы – ушла и норка, которая ею питается, а за ней – и охотники. Развалился и госпромхоз. Теперь грибы, ягоду и пушнину сдавать некому – реализуют сами.

А условия для охоты в Тодже были просто сказочные», – свидетельствуют экологи. «В Тоджинской котловине обитает больше половины всего тувинского соболя. Здесь же обитает более 70% лося, всего его около 3000 голов. Дикий северный олень здесь – самый крупный в мире, конкурировать с ним может только камчатский.

Промысловая охота сократилась. Охотники практически перестали охотиться, поскольку это стало невыгодно. В 1970-х гг. ежегодно здесь заготавливали 20 тыс. шкурок белок, а нынче только 12 тыс. Соболя можно добывать без ущерба для популяции 8 тыс., а за 2000 г. добыли лишь 1100 соболей. Норки можно добывать 2-3 тыс. штук, а добыли 12 штук (!), рыси – 5 штук, росомах – 4 штуки.

За последние годы с территории ушло более 10 тыс. соболей. Соболиное перенаселение стало таким, что, если не будут добывать по 5 тыс. соболей в год, начнется падеж соболя. Сокращается численность косули, она просто уходит в Красноярский край, туда, где меньше снега и ей легче добывать корм. И хотя весной косули возвращаются, но далеко не все – там их отстреливают.

Охотничья система развалилась, специалистов практически не осталось, да и те живут одним днем. Цены на пушнину на рынке упали, потому что все начали продавать самостоятельно и сбивают друг у друга цену. Заготовители хотят только собирать пушнину, но никто не хочет вкладывать деньги в это поистине золотое дно Тоджи».

В селе Адыр-Кежиг, где жили оленеводы, можно обнаружить только рассказы о них. В 1980 г. поголовье оленей составляло 12694 головы. После распада совхозов оленеводы, годами не получающие зарплату, вынуждены менять оленей на товары, горючее и деньги. В настоящее время поголовье насчитывает не более 1000 оленей.

Послесловие

В месяц «Ойна» расходует 500 тонн дизтоплива (из интервью А.Неволина). И без экологов можно представить, как этот объем распределяется по уникальной природе Тоджи, оседая везде. Из этого же интервью следует, что по данным Управления природных ресурсов Тувы, с 1993 года уровень загрязнения рек достигал 2275 тонн взвешенных веществ.

Общественный мониторинг экологических проблем

| Мартынов А.С. : Тоджинский район |

| Деятельность: Цветная металлургия Нарушитель: артели «Ойна» и «Тыва» |

| Золотодобытчики не смогли скрыть следов варварского отношения к природе. Журналистам были представлены образцы желтой воды, взятой из реки Сыстыг-Хем. Золотодобыча ведется на нерестовых реках первой категории. С верховья реки забирается вода и перемешанная взвесями сбрасывается обратно. |

| ИА REGNUM : |

| Деятельность: Транспорт (автомобильный, ж/д, водный, авиационный) Нарушитель: |

| Прокуратура: «Тува Авиа» и аэропорт «Абакан» нарушают закон об охране окружающей природной среды |

Тувинские чиновники проиграли спор за бесхозное золото стоимостью в 25 000 000 рублей

Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тувы от 15 ноября прошлого года, отказав в удовлетвореннии апелляционной жалобы Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва (дело № А69-1033/2012).

Как следует из материалов дела, в 2003 году между Министерством земельных и имущественных отношений Тувы и открытым акционерным обществом Акционерным банком «Народный банк Республики Тыва» был заключен договор хранения ценностей: золото в слитках весом более 93 кг, золото шлиховое весом свыше 25 кг., около 3 кг. серебряных монет, самородок весом 0,89 кг. и несколько ювелирных украшений. Договор действовал в течение четырех лет, позже был продлен еще на один год.

Поскольку законный владелец драгоценной находки ориентировочной стоимостью более 24,9 млн. рублей так и не был выявлен, чиновники попытались обосновать право собственности республики на них, однако АС Тувы их аргументы счел несостоятельными. Одной из причин для такого решения стало то, что нынешнее законодательство не предусматривает нахождения в собственности субъекта Российской Федерации драгоценных металлов в шлиховом состоянии. Для хранения и реализации драгоценных металлов на территории субъекта РФ необходим Фонд, в создании которого Министерство финансов страны своим республиканским коллегам отказало. Несмотря на это, в 2010 году Верховный Хурал Тувы внес «золотой запас» в Перечень движимого имущества, относящегося к собственности республики, после чего к делу подключилась прокуратура, которой в судебном порядке удалось добиться признания недействительным соответствующего постановления тувинского парламента.

Тогда «в игру» вступили чиновники из Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Туве, которые потребовали признать право собственности Российской Федерации на «золотой запас» и заявили соответствующий иск к Министерству земельных и имущественных отношений Тывы. Этот иск был судом удовлетворен, ценности постановили передать для хранения в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Источник: plimpa.livejournal.com

Золото любит тишину: археологи два года молчали о находке 65 золотых предметов в погребении в Туве

Престижный научный журнал «PLOS One» опубликовал исследование археологов Института истории материальной культуры РАН о кочевой кокэльской культуре, основанное на раскопках раннескифского кургана Туннуг-1. Напомним, этот исторический объект с 2018 года изучают при участии Русского географического общества. Помимо интересных деталей о жизни и быте кокэльцев из статьи стало известно о находке, сделанной ещё в 2019 году, но которая до сегодняшнего дня держалась в секрете.

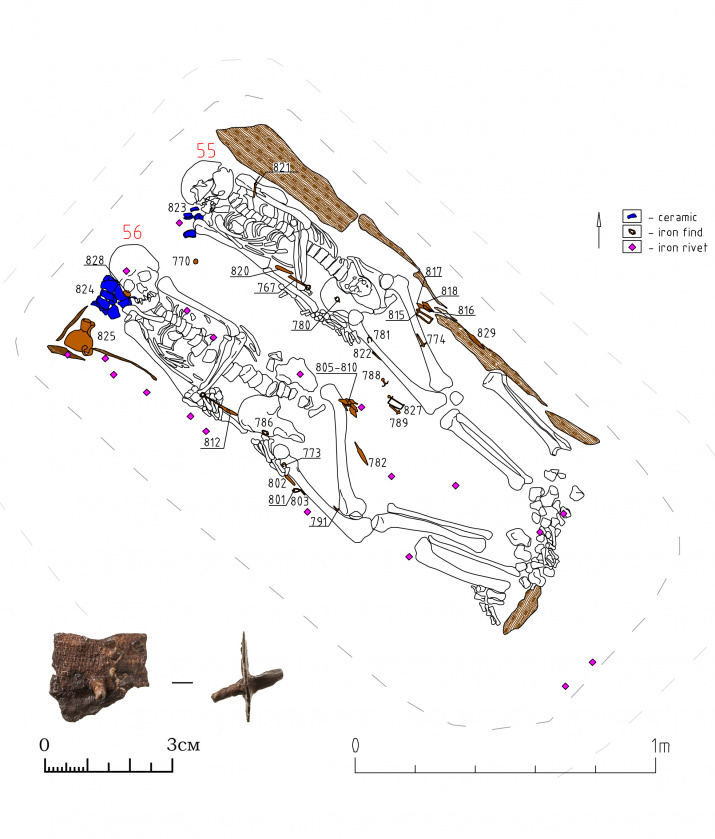

Могилу молодой женщины 25-30 лет обнаружили на южной периферии раннескифского кургана Туннуг-1. Она относится ко I-IV векам н.э. Следы дерева предполагают первоначальное присутствие деревянного гроба. В могильном инвентаре женщины обнаружены 82 предмета, 65 из которых сделаны из золота.

Кроме золотых предметов, остальная часть погребального инвентаря плохо сохранилась и фрагментирована. Миниатюрный железный котелок находился слева возле головы, так же обнаружены фрагменты двух железных ножей. Остальные железные предметы фрагментированы, но в зависимости от положения могут быть плохо сохранившиеся пряжки.

journal.pone_.0254545.g017.png

Фото: Тимур Садыков для журнала «PLOS»

Одна из находок стала поводом для сенсационного вывода.

— Между нижней и верхней челюстями мы обнаружили спираль из золотой фольги, — пресс-службе РГО рассказал младший научный сотрудник ИИМК РАН Егор Блохин. – Подобные артефакты встречались и в других захоронениях, но учёные их считали нагрудным украшением. По всей видимости, они присутствуют как в женских, так и в мужских захоронениях. Из-за тафономических процессов место расположения золотой спирали между челюстями не вызывает сомнений. Спирали из золотой фольги, по-видимому, выполняли определенную функцию в погребальном ритуальном процессе, а не являлись предметами повседневного украшения.

Есть ещё предположение, что это ремешок для подбородка, который в то время был известен в различных формах в восточных степях.

journal.pone_.0254545_05.jpg

Фото: Тимур Садыков для журнала «PLOS»

Помимо загадочной спирали обнаружены серьги ромбовидной формы, которые не имеют точных аналогов в регионе, но технологически похожи на серьги, найденные на стоянке Кокель. Более мелкие золотые предметы расположены тремя группами вокруг головы, что позволяет предположить, что они, вероятно, были частью головного убора.

Единственный бронзовый артефакт — это небольшой кулон, который, вероятно, был не литым предметом, а повторно использованным фрагментом китайского бронзового зеркала. Фрагменты китайских зеркал хань известны из могильника Кокель, и размеры этих фрагментов могут быть очень небольшими. Восстановленный диаметр зеркала (основанный на кривизне края) составляет около 9 см, что соответствует размеру некоторых зеркал эпохи Хань.

img_9156.jpg

Фото: Анна Клочко

С 2018 года Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) изучают курган Туннуг, расположенный в Туве. Он является частью Долины Царей, где расположено множество курганов знати скифского времени. Первый же сезон показал, что могильник – самый древний из всех обнаруженных, относится к IX веку до н.э. Это одна из самых перспективных экспедиций Русского географического общества. Благодаря тому, что курган Туннуг находится в вечной мерзлоте, под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность обнаружить сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.

Учёные говорят, если судить по качеству обработки металла, есть все основания считать, что ювелирные изделия – дело рук местных мастеров.

На данный момент Институт истории материальной культуры РАН готовит найденные предметы в Национальный музей республики Тыва.

— Курган Туннуг – был очень важной точкой в местном ландшафте, — рассказывает младший научный сотрудник ИИМК РАН Егор Блохин. – Он притягивал к себе кочевников разных эпох. Возле него народы хоронили свою знать. Хоронили, делали насыпь, хоронили следующего. Так образовывался большой курган-кладбище.

journal.pone_.0254545_07.jpg

Реконструкция Тимур Садыков для журнала «PLOS»

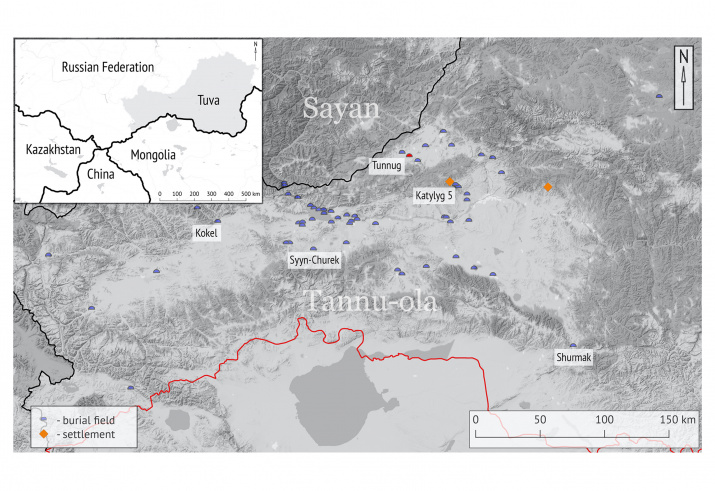

Кроме того, экспедиция сделала ряд открытий, связанных с так называемой кокэльской археологической культурой, которая получила распространение в регионе в эпоху после распада Хуннской империи. Комплекс погребальных останков, обнаруженных к югу от кургана Туннуг 1, характеризует эту культуру, несмотря на наличие золотых артефактов, как “преимущественно обособленную общность малых племенных групп без явно выраженной социальной иерархии и пребывающую в состоянии частых локальных военных конфликтов”. Кокэльская культура широко распространена на территории Южной Сибири и особенно в Туве, и до сих пор была практически неизвестна западным археологам.

Исследователи также провели масштабную работу по уточнению датировок с помощью радиоуглеродого метода, собрав все доступные данные по кокэльским памятникам. Это позволило уточнить временные рамки существования кокэльской культуры, сузив их до периода между первым и четвертым веками нашей эры, вместо семи веков, как предполагалось ранее.

journal.pone_.0254545_11.jpg

Карта распространения кокэльской культуры. Журнал «PLOS»

— Кокэльская культура существенно отличается от материальной культуры хунну, и включает в себя три типа археологических памятников – погребальные комплексы, ритуальные структуры и поселения. Ввиду ограниченного набора источников, комплекс кокэльских археологических памятиков заполняет собой хронологический промежуток между ранним железным веком и Средневековье, — объясняет значимость исследования руководитель экспедиции Туннуг Тимур Садыков.

Авторы исследования-археологи: Тимур Садыков, Джино Каспари, Егор Блохин, Сандра Лёш, Юлия Капинус и Марко Милелла.

PLOS One — международный междисциплинарный рецензируемый научный журнал с открытым доступом для публикаций, публикует оригинальные научные исследования, обоснованные гипотезы, комментарии научных экспертов по определённой теме, заметки об открытиях, обзоры. Основан в 2006 году некоммерческой организацией Public Library of Science (с англ. — «Общественная научная библиотека»). Все статьи в журнале лицензированы лицензией Creative Commons CC-BY-SA 4.0.

Источник: www.rgo.ru

ЗОЛОТО ТУВЫ

Прошлый летний полевой сезон российско-германских археологических раскопок в Туве ознаменовался редчайшей находкой, уже получившей название «Тувинское золото». Золотой клад, найденный в захоронении скифского времени в Туве, — первый большой успех совместного российско-германского научного проекта. Со стороны России в нем участвует Центрально-Азиатская археологическая экспедиция, созданная на базе Санкт-Петербургского филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия (Министерства культуры РФ) и Российской академии наук. Зарубежный партнер — Евроазиатский отдел Германского археологического института (он осуществляет полное финансирование проекта). Руководили раскопками — начальник Центрально-Азиатской экспедиции Константин Владимирович Чугунов, профессор Герман Парцингер и доктор Анатолий Наглер.

Погребальная камера с останками погребенных. (Фото К. Чугунова.)

Так выглядит часть золотых изделий, украшавших похороненную пару, которая явно принадлежала к верхушке кочевой знати эпохи скифов. (Фото В. Теребенина, Эрмитаж.)

Клад найден в кургане Аржан-2, расположенном в Турано-Уюкской котловине отрогов Западных Саян, на севере Республики Тува, при исследовании непотревоженного захоронения. Степь в окрестностях поселка Аржан издавна привлекала внимание археологов — здесь сосредоточены наиболее крупные курганы эпохи ранних кочевников. Местные жители называют это место «Долина царей».

Первые исследования в долине начались еще в 1916 году, когда археолог А. В. Адрианов раскопал здесь первый курган. Наибольший научный резонанс получили раскопки кургана Аржан, произведенные уже в 1971-1974 годах под руководством известного ленинградского ученого М. П. Грязнова и тувинского археолога Монгуша Маннай-Оола. Материалы, полученные при исследовании этого колоссального по размерам памятника (диаметр наземного сооружения 120 метров, высота — 3-4 метра), позволили по-новому взглянуть не только на многие вопросы археологии скифского периода Центрально-Азиатского и Южно-Сибирского регионов, но и на происхождение культур скифского типа во всей степной Евразии.

Однако, несмотря на обилие захоронений, все могилы в курганах «Долины царей» были разграблены еще в древности, об их богатстве можно только догадываться.

Для раскопок российско-германская экспедиция выбрала курган Аржан-2 (диаметр его наземного сооружения равен 80 метрам при высоте 2 метра). Он был сильно разрушен при строительстве автодороги еще в 60-70-е годы, что, по сути, и обусловило выбор. Впервые курган обследовали в 1998 году, тогда же был сделан подробный план памятника, а специалисты из Германии произвели геофизическую съемку площадки вокруг него. Она выявила более двухсот ритуальных кольцевых выкладок-захоронений, окружающих курган. В 2000 году, проведя первые рекогносцировочные раскопки на площади самого кургана и исследовав часть кольцевых выкладок рядом с ним, ученые выбрали оптимальный подход к исследованию этого неординарного памятника.

Раскопки 2001 года, начатые в мае, продолжались до конца июля. Была исследована примерно четвертая часть наземного сооружения, представляющего собой круговую постройку из плитняка (с использованием глины), имеющую ограду, облицованную вертикально уложенными плитами. Многие особенности этой довольно сложной конструкции еще предстоит выяснить. Но самым неожиданным в этом сезоне стало открытие непотревоженного захоронения (конца VI — начала V века до н. э.), принадлежавшего представителям кочевой знати.

Погребение было совершено в глубокой квадратной яме. На дне ее находилась погребальная камера — сруб с двойными стенами из бревен сибирской лиственницы. Дерево прекрасно сохранилось, археологам удалось зафиксировать все конструктивные особенности сооружения. На тщательно обработанном полу лежали останки погребенных — мужчины и женщины.

Их погребальная поза — на левом боку, с согнутыми в коленях ногами, головой на северо-запад — характерна для памятников скифского времени Тувы. Богатство погребального наряда и вещей, сопровождающих в потусторонний мир покойников, говорит о том, что они принадлежали к элите кочевой знати.

Оба погребенных были одеты в костюмы, украшенные золотыми нашивными бляшками, изображавшими хищника из рода кошачьих. Всего таких бляшек около пяти тысяч. По их расположению удалось «прочитать» узор, образуемый ими на одежде. Головные уборы украшены золотыми пластинами в виде лошадей, оленей, барсов.

Женский головной убор венчали золотые шпильки с гравировками в зверином стиле и навершиями, одно из которых представляет собой фигурку стоящего оленя. В области шеи и на груди найдены серьги, многочисленные подвески и бусы из золота, бирюзы, сердолика и даже янтаря.

На шее мужчины лежала массивная золотая гривна — символ власти. Штаны расшиты мельчайшим золотым бисером, голенища сапог обтянуты золотым листом. Перед лицами покойных уложены бронзовые зеркала. По углам погребальной камеры на вертикально установленных шестах был развешан «сопроводи тельный» инвентарь.

Ближе к женщине висели золотая пектораль, кожаные сосуды с зерном, стояли деревянный ковш, бронзовая и каменные курильницы. Рядом с мужчиной висел парадный пояс, на портупее которого закреплены лук с колчаном и боевой клевец. Надо отметить, что все оружие в погребении сделано из железа, которое здесь только начало входить в обиход, а потому стоило дороже золота. Короткий меч-акинак, ножи, клевец и даже наконечники стрел украшены золотом, что было для тех времен новацией. Но сохранность этих находок такова, что оценить убранство оружия удастся только после продолжительной и тщательной реставрации.

Замечу кстати: в рядовых курганах этого же времени мы находили лишь бронзовое оружие.

После научной обработки и реставрации полученного материала (а это поручено Государственному Эрмитажу) все находки должны вернуться в Туву, в город Кызыл, где заканчивается строительство нового музея. Кроме того, Министерство культуры Республики Тува планирует создать здесь историко-культурный заповедник и музей под открытым небом.

В наступившем году археологические раскопки на кургане Аржан-2 будут продолжены.

Источник: www.nkj.ru

>>