Каждый старатель, занимающийся добычей россыпного золота, встречается с «черным песком» в той или иной форме: он собирается в концентрате, получается в процессе извлечения мелких частиц металла. Что же это за таинственное вещество и как с ним обращаться? Давайте взглянем на «черный песок» и способы извлечения из него золота.

Песок, скальная порода и гравий, которые встречаются в россыпных месторождениях, имеют плотность равную 2,5-3,0. г/см 3 Чистое золото обладает плотностью 19,3 г/см 3 . Эта разница лежит в основе всех гравитационных методов добычи, будь это использование простого лотка, шлюза, грохота и т.д. Именно разница в плотности позволяет извлекать россыпное золото относительно легко. Однако при применении гравитационных методов, старатель получает не только золото, но все тяжелые материалы, содержащиеся в россыпи, включая и «черные пески». Трудность заключается в том, что отделить крупное золото от простого песка или гравия довольно легко, а извлечение мелких частиц этого металла из «черного песка» и других концентратов вызывает проблемы. Для их решения существует много методов, некоторые из которых эффективнее остальных.

Как получить золото из камня!!! Без химии…

Причиной того, что «черные пески» постоянно собираются в лотках, шлюзах и другом оборудовании является их тяжелый вес (плотность многих темноцветных минералов составляет около 5). Возможно, первым вопросом относительно «черного песка», который приходит в голову – «Что это вообще такое?». В основном, «черный песок» состоит из двух кристаллических оксидов железа: магнетита и гематита. Плотность гематита – 5,3, магнетита – 5,2 г/см 3 . То, что в концентрате содержится большое количество этих двух минералов не должно удивлять, поскольку железо – один из самых распространенных элементов на земной поверхности.

Химическая формула магнетита — Fe3O4, его кристаллическая структура относится к минералам типа шпинели. Важно то, что этот минерал обладает высокой магнитностью.

Гематит (Fe2O3) – вещество, не обладающее такой химической прочностью, как магнетит. Мало известен тот факт, что гематит слабо магнитен, поэтому с помощью большинства магнитов его не поднять, притянуть его могут только самые мощные магниты. Об этом мы поговорим чуть позже.

Помимо магнетита и гематита «черные пески» могут содержать небольшие количества других тяжелых минералов, в зависимости от типа породы, которую вы разрабатываете. Тяжелые концентраты могут содержать следующие минералы и вещества: хромит, алмазы, платину, золотоносную амальгаму, свинец, ртуть, киноварь, шеелит, гранат, цирконий, пирит и барит. Пропорции этих минералов зависят от специфики местности, на которой ведется добыча. Некоторые из минералов сами по себе обладают некоторой ценностью, например: платина или алмазы. Ртуть и амальгама могут загрязнить золото, извлеченное вами с помощью шлюза.

Многие старатели – новички считают «черный песок» неким таинственным и непонятным веществом, поскольку полагают, что он содержит в себе большое количество «спрятанных» драгоценных металлов. Часто это приводит к продвижению дорогостоящих и спорных способов обработки, направленных на обнаружение «невидимых» частиц ценных элементов, включая странные техники выщелачивая и разные «магические» средства.

Золото из породы в домашних условиях…GOLDEN CHANNEL…

Правда заключается в том, что большинство ценных частиц в «черных песках» представляют собой свободное золото, которое может быть извлечено при помощи стандартных гравитационных методов. Некоторые ценные частицы на самом деле «заперты» в «черном песке», будучи окруженными такими минералами, как магнетит и, поэтому, не могут быть извлечены при использовании обычных систем. Количество такого «запертого» золота может быть определено с научной точки зрения, если тщательно извлечь все возможное свободное золото из образца «черного песка», а затем взять очищенный «черный песок» и провести на нем стандартный пробирный анализ. Проводите оценивание, прежде чем начать инвестирование денег в любые дорогостоящие операции, поскольку, практически во всех случаях, оно покажет, что приобретать и обрабатывать «черные пески» экономически невыгодно.

Ответ на вопрос, как лучше обходится с «черным песком» зависит от его объема. Если вы обычный старатель и занимаетесь драгированием по выходным или во время отпуска, вы можете получать от 20 до 200 фунтов этого вещества в год. При применении обычного лотка или маленького шлюза, объемы будут еще меньше. С другой стороны, если вы крупный коммерческий оператор, вы можете производить тонны «черного песка» и использовать более сложное оборудование. Давайте взглянем на обе эти возможности:

Обработка небольшого количества «черного песка»

В эту категорию попадает большинство старателей, включая меня. За год, занимаясь драгированием в течение одной – двух недель, в сочетании с другими методами золотодобычи, я получаю около 14-18 кг «черного песка» в год, который можно обрабатывать. Ниже я приведу некоторые способы, которые я использую.

В конце каждого дня, посвященного драгированию, я очищаю различные секции шлюза. Многие новички делают это слишком часто, что отнимает у них время, которое они могли бы потратить на то, чтобы добыть больше золота. Если ваш шлюз установлен таким образом, что гравия в нем собирается не слишком много, он не зарывает собой порожки и не проходит по устройству слишком быстро, то на большинстве современных драг очистку, в таком случае, можно проводить раз в день. При работе должным образом, ваш шлюз будет иметь приблизительно один дюйм свободного от гравя ковра в середине шлюза и столько же в нижней его части.

После окончания дня драгирования, я вычищаю содержимое моего шлюза в большую пластиковую промывочную емкость. Затем, с помощью сита, я обрабатываю концентрат, избавляясь от небольших камней. Любое золото, оставшееся на сите с отверстиями в четверть дюйма – хороший самородок. После быстрой сортировки крупных самородков, лишние камни и галька выбрасываются.

Следующий шаг – промывка с помощью лотка оставшегося концентрата, целью которой является удаление содержащихся легких песков. Однажды я настолько удачно промыл мелкие частицы, что на лотке остались маленькие самородки, кусочки золота, которые можно было выбрать руками.

После всего этого, я получил небольшое количество «черного песка», в котором содержались мелкие частицы золота и других тяжелых минералов. Затем, я поместил этот концентрат в контейнер (позднее я стал использовать пластиковые банки из-под кофе). Не берите металлические емкости для хранения влажного «черного песка», поскольку может образоваться ржавчина и это приведет к тому, что «песок» превратится в твердую массу. Я постоянно храню и коплю мелкий «черный песок» и золотой концентрат, чтобы в конце сезона обработать сразу все, что я получил.

Концентрат, полученный с помощью промприборов «сухого» типа, обрабатывается похожим способом, в зависимости от места добычи. Это легко делать в местах, где удобно перемещать концентрат и воду для его обработки, хотя иногда я беру концентрат с собой домой и там уже извлекаю из него все ценное. Чистый «черный песок» и мелкое золото я добавляю к «песку» полученному в результате добычи другими способами: драгированием или, например, лотковой промывкой, для итоговой обработки в конце старательского сезона.

В конце сезона (для меня это конец октября – начало ноября), я собираю около 14-18 кг «черного песка». Для итоговой очистки я использую специальную промывочную чашку (blue bowl), в которую подается вода от садового шланга. Тщательное просеивание – самое главное при извлечении. Сначала я просеиваю концентрат с помощью сита с отверстиями в 30 меш (0,5 мм).

Материал размером минус 30 меш (мельче 0,5 мм) я уже обрабатываю в концентраторе (blue bowl) Это процесс не слишком быстрый, однако, действенный. Я добавляю примерно кружку «черного песка», затем несколько минут обрабатываю его в чашке, перекрываю воду, добавляю еще одну кружку и т.д. Я не снимаю материал для того, чтобы очистить золото в blue bowl, поскольку при промывке удаляется большая часть «черного песка». Таким образом, у вас останется около кружки крупного материала, отделенного с помощью сита и около 2 кружек мелкого золота с «черным песком».

Для продолжения работы вам понадобится мощный современный магнит. Обычный, который продается в большинстве старательских магазинов, не подойдет, поскольку с помощью него удастся собрать только магнетит, а не гематит. Именно поэтому и пригодится такой супермагнит, который помимо магнетита притянет и обладающий слабой магнитностью гематит.

С помощью старого магнита можно собрать только половину «черного песка», а супермагниты удаляют более 95%. Почувствуйте разницу!

Положите концентрат в пластиковый лоток, налив туда 2,5 – 5 см воды, распределив его равномерным тонким слоем по дну. Аккуратно проведите магнитом над «черным песком» на высоте примерно сантиметра. При первом заходе не касайтесь и не трогайте концентрат магнитом. Суть состоит в том, чтобы притянуть магнетит и гематит через воду, оставив золото.

Очистите «черный песок» с магнита и повторите операцию. В конечном счете, когда будет удален весь материал, вы можете провести магнитом прямо по оставшемуся материалу для того, чтобы собрать как можно больше остатков «черного песка».

Вам необходимо тщательно проверить материал на магните, поскольку некоторые частицы золота могут притянуться вместе с магнетитом. Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите как можно больше «магнитного» материала. Проверить насколько хорошо вы все сделали, вам поможет увеличительное стекло. Данный процесс надо проводить для разных размеров материала: более и менее 0,5 мм. Следующий шаг – высушить эти две фракции отдельно.

После удаления всего «магнитного» материала, обычно некоторые его частицы все же остаются. Золото, свинец, кристаллы граната могут остаться во фракции плюс 0,5 мм. Будучи высушенной, эта фракция легко сортируется вручную, достаточно лишь разместить ее на листе белой бумаги. Все лишнее выбрасывается, а золото и другие ценные материала (например, платина) собираются.

Фракция меньшего размера после обработки обычно еще содержит некоторые «немагнитные» частицы «черного песка» (например, хромит). При сушке такие частицы также могут быть отделены на белой бумаге. Аккуратно и тщательно применив эту технику, вы можете извлечь чистое золото, готовое к продаже и переработке. Кстати, на 14-18 кг «черного песка» приходится около 3-4,5 грамма мелкого золота. Это количество стоит потраченного времени и сил.

Конечно же, есть и другие методы. Некоторые старатели для извлечения мелкого золота применяют ртуть. Я прошел эту стадию и считаю, что с появление супермагнитов и метода, описанного выше, в ртути частные старатели больше не нуждаются. Я стараюсь держать подальше от этого средства, поскольку законодательные органы сходят по нему с ума.

В общем и целом, ртуть лучше не использовать: есть спиральные колеса, микрошлюзы, сита и т.д., с помощью которых можно выполнит всю работу по итоговой очистке. Я же применяю чашку, потому что это работает и это дешево.

Иногда требуется удалить из полученного золота остатки ртути, которая может попасть в него во время извлечения и переработки непосредственно на реке. Для этого я предпочитаю использовать азотную кислоту, однако некоторые старатели применяют нагревание. Ртутные испарения токсичны, поэтому выполняйте эту работу вне помещения и очень аккуратно. Также удостоверьтесь, что перед нагреванием из концентрата был удален весь свинец, иначе вам придется его дополнительно извлекать.

Обработка большого количества «черного песка» в коммерческих масштабах

Даже самая маленькая коммерческая компания может получать более 20 кг «черного песка» в день, поэтому оборудование для его переработки хорошо себя оправдывает. Такие компании обычно применяют концентрационные столы, винтовые сепараторы, ртутную амальгамацию и другие методы, позволяющие работать с большими объемам концентрата «черного песка».

В таком случае, очень важно тщательно следить за состоянием извлекающего оборудования и проводить регулярные проверки его работы. Если этого не делать, компания может потерять много золота.

Крупные компании, производящие тонны «черного песка» в день для его переработки могут предпринимать дополнительные шаги, помимо использования тех же концентрационных столов, например, извлечение золота с помощью цианида. Однако это следует делать только после оценивания полученного «хвостового» материала, чтобы определить имеет ли дополнительная обработка смысл.

С повсеместным появлением запретов и ограничений на применение ртути, индустрия теряет этот, уже ставший традиционным, метод, который все же кое-где еще используется, в основном, в экономически мало развитых странах. Промышленные объекты в США в случае применении ртути могут нести значительную экологическую ответственность, поскольку даже самая маленькая утечка приводит к большому влиянию на окружающую среду.

Ртуть до сих пор используют старатели – частники, и, если вы избрали этот же путь, удостоверьтесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности. Использование этого вещества представляет собой определенный риск здоровью, при неправильном его применении. Ртутные пары токсичны и могут впитываться через кожу. При попадании в организм, вещество очень сильно воздействует на центральную нервную систему. Какое-то время назад, я использовал ртуть для извлечения мелкого золота, однако с появлением супермагнитов необходимость в ее применении для получения замечательного россыпного золота из «черных песков» отпала.

Источник: zolotodb.ru

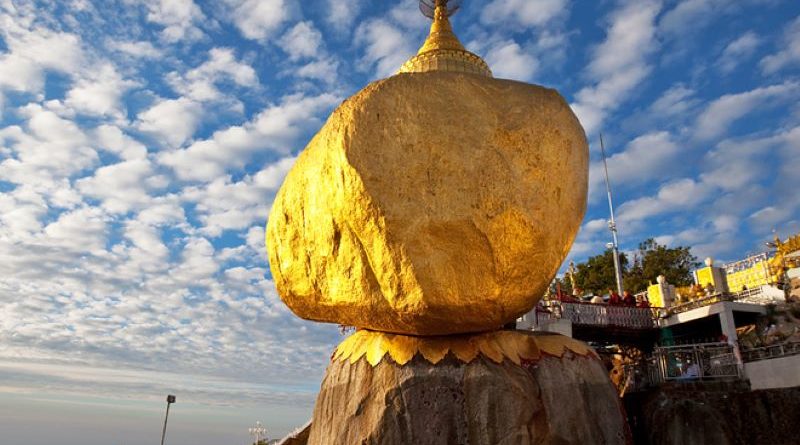

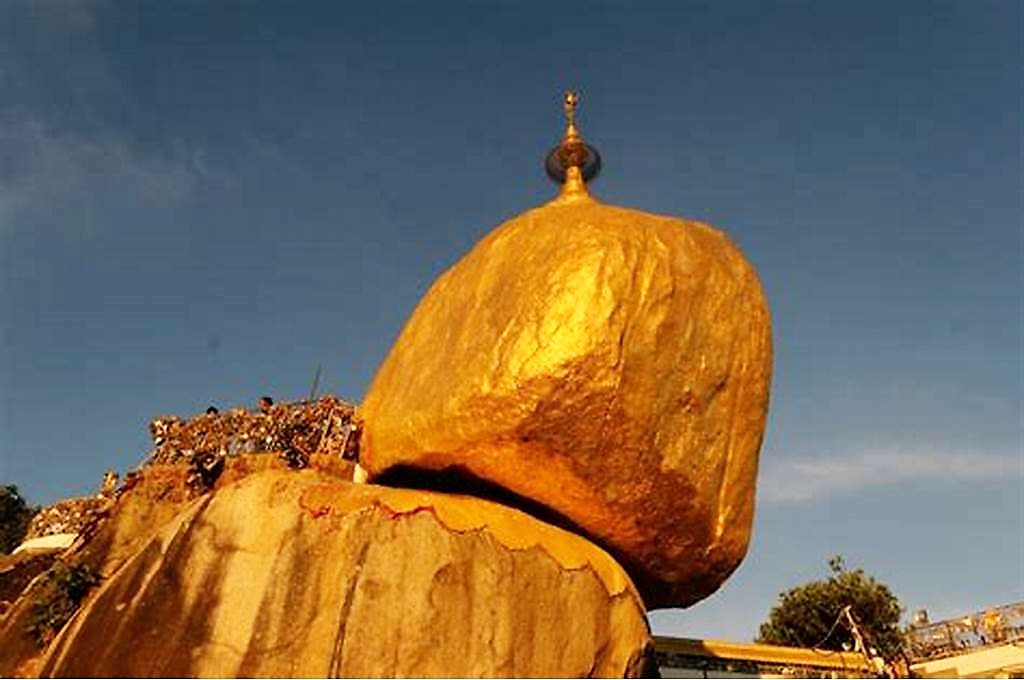

«Золотой камень» Мьянмы — загадка гравитации.

Пагода Чайттийо – «Золотой камень» на огромном позолоченном валуне, словно висящем в воздухе на краю высокой скалы. Глядя на Золотой камень, возникают фантастические образы сказочной страны Гулливера. Альтернативные историки, естественно, ищут здесь следы древней высокоразвитой цивилизации.

Самое удивительное, что камень действительно никак не закреплен, усилиями нескольких человек его можно покачать. Вокруг постоянно толпятся паломники и туристы, раздаются звон колокольчиков и голоса, распевающие мантры. Такова Золотая гора с пагодой Чайттийо, самая необычная буддийская святыня в мире и место паломничества в штате Мон в Мьянме.

«Золотой камень» находится на вершине горы Чайттийо. Диаметр камня 6 метров, окружность около 25 м. Гранитный камень весь покрыт сусальным золотом, пожертвованным паломниками. На вершине Золотого камня находится Пагода Чайттийо высотой 5,5 метров. Вся это массивная конструкция балансирует на уступе скалы.

На протяжении двух с половиной тысячелетий массивная конструкция мистическим образом сохраняет своё неподвижное положение. И до сих пор ученые не могут разгадать загадки: почему камень не падает, и кто мог его сюда затащить?

Согласно древнему преданию, которое чтят буддисты, 2500 лет назад два могучих божества — наты (бирманские духи) – хранители Мьянмы, поместили огромный камень на гору Чайттийо. С тех пор гранитный валун лежит на самом краю уступа, нарушая законы гравитации, словно балансируя в воздухе.

С виду кажется, что камень и скала составляют из себя одно целое или же камень намертво сцементирован со скалой, но монахи разрешают туристам его раскачать. Под раскачиваемым камнем можно даже протащить веревку.

Поверье гласит, что камень держится благодаря волшебным волосам Будды, замурованным в Пагоде, которые не дают ему упасть с километровой высоты.

Легенда гласит, что во время одного из земных воплощений Будда подарил прядь своих волос монаху-отшельнику. Обладатель святыни бережно хранил ценный подарок и только перед смертью передал его королю, правившему в то время в Бирме с пожеланием закрепить прядь волос Будды на валуне, который своей формой будет напоминать голову. По приказу короля бирманские духи-наты доставили камень со дна моря на гору Чайттийо. И произошло это событие якобы за 500 лет до н. э.

«Золотой камень» и пагода Чайттийо почитаемы среди буддистов. Люди верят — того, кто трижды в год совершит паломничество к этой святыне, ждёт богатство, почёт и уважение. К пагоде постоянно приходит огромное количество паломников, особенно в конце марта, в последний месяц мьянманского года — табанг.

При входе к пагоде продаются пластинки с сусальным золотом, монахи и паломники покупают его и старательно покрывают ими камень. Так происходит из года в год, поэтому в некоторых местах камень от большого количества слоев золота покрыт бугорками.

Подойти к «Золотому камню» и прикоснуться к нему разрешено исключительно мужчинам, считается, что если валун и возможно столкнуть с места, то на это способна только женщина. Потому женщин не подпускают ближе, чем на 10 метров, им приходится молиться за оградой, созерцая пагоду издалека.

Добраться к «Золотому камню» непросто, необходимо преодолеть 16 км пешком от ближайшего городка Кинпун, так как эта местность скалистая и здесь нет автомобильных дорог, причем последние 3 км нужно идти босиком. Паломников это не останавливает. Местные жители часто медитируют здесь до утра, но иностранцам оставаться здесь на ночь категорически запрещено.

«Золотой камень» Мьянмы — загадка гравитации, сколько не старались его раскачивать, но за за 2500 лет никому так и не удалось скатить его со скалы. Даже стихии не смогли скинуть его с горы. Бытует легенда, что только женщины смогут столкнуть «Золотой камень». Так в чем же кроется секрет женской силы, способной сдвинуть с крутого утеса огромную золотую глыбу?

Источник: zhitanska.com

Хвостохранилища ЗИФ: современный подход

Золотые отходы недропользования

Важная особенность ЗИФ — высокий уровень накопления золота в хвостах обогащения руд, что подтверждают множественные исследования учёных.

«Золото в России добывают уже почти 300 лет, хвостохранилища отработанных объектов добычи золота в каком-то виде остались. Многие считают, что в них лежит до 1,5–2 тысячи тонн золота. Безусловно, они требуют проведения разведки. Но это крайне сложно, и достоверность такой разведки может быть низкой, поскольку золото в природных залежах располагается естественным образом в пласте или в руде, а в хвостохранилище — совершенно по-другому», — объясняет Виктор Таракановский.

Состав отходов ЗИФ может отличаться в зависимости от состава исходной руды. Сегодня основной способ извлечения металла из золотосодержащей руды — цианирование. Однако даже финальный отход обогащения — хвосты — может в дальнейшем стать базой для техногенного месторождения. Как пример — дочернее предприятие Highland Gold — ООО «Тасеевское». Сегодня предприятие занимается запуском производства по переработке хвостов бывшей Балейской фабрики (ЗИФ-1) в Читинской области методом кучного выщелачивания.

«В войну на фабрике добывали до 13 тонн золота. Там были высокие содержания драгоценного металла — 15–20 граммов золота на тонну руды. Теряли 10%, значит, в этих хвостах должно содержаться 2 грамма на тонну, или 4 грамма на кубометр. Это значительно больше, чем осталось сегодня в естественных месторождениях», — рассказывает председатель совета Союза старателей России.

Нам даже удалось узнать, что хвосты бывшей Балейской фабрики когда-то промывали незаконно, в частном порядке. На бутаре можно промыть 1 тонну в сутки. А лежат там миллионы тонн. Однако наказуемо это лишь условно: вину ещё надо доказать, ведь неизвестно, куда потом это добытое золото отправляется. Несколько сот граммов ещё необходимо отправить на аффинаж — а для этого не обойтись без официальной регистрации предприятия и уплаты налогов.

На отработку хвостохранилища необходимо получить лицензию Роснедр, если у объекта нет хозяина. Для этого необходимо сначала посчитать запасы. Учитывая, что метр бурения стоит порядка 10 000 рублей, а пробурить нужно тысячи метров и больше, процесс разведки потребует десятки миллионов рублей.

Есть один документ, регулирующий процесс переработки старых хвостов, — указ экс-президента РФ Бориса Ельцина, датированный 1994 годом, но речь идёт только о Чукотке. Прошло уже 28 лет, и попытки подготовить закон об отработке техногенных образований не проходят.

На существующий проект закона №664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования», внесённый на рассмотрение 13 марта 2019 года, и принятый в первом чтении 28 мая 2019 года, вердикт Союза старателей России — «отрицательный». Такие объекты необходимо поставить на государственную комиссию по запасам — так называемый учёт.

Рассчитать запасы золота в старых хвостохранилищах и галеэфельных отвалах — как найти иголку в стоге сена. В первую очередь необходимо определить, какие на конкретном объекте были потери — вплоть до 20% от исходного материала, и причину этих потерь: отсутствие на тот момент необходимых технологий и многие другие. Учитывать стоит и цифру запасов, рассчитанную геологами при разведке.

Тем не менее ежегодно Россия добывает золото из хвостохранилищ в пределах 12–15 тонн. К примеру, на хвостохранилище в Норильском промышленном районе порода особенно была богата в военное и предвоенное время, и сегодня там добывают в том числе платиноиды.

На Светлинском месторождении, принадлежащем «Южуралзолото» (АО «ЮГК»), работают две фабрики: одна перерабатывает 8 млн тонн в год, вторая — 5 млн тонн. Суммарная переработка достигает 13 млн тонн. Вот и представьте: если они работают уже 10 лет, там накопилось свыше 130 млн тонн хвостов. И это только по одному предприятию.

Технологии складирования ЗИФ

Объекты хвостового хозяйства для обогатительных и золотоизвлекательных фабрик проектируют одновременно с получением разрешительной документации на производственную деятельность.

«Сначала мы собираем исходные данные, в частности, экологические, метеорологические и геологические, чтобы использовать их для анализа возможного места размещения хвостохранилища. Запускаем проекты мониторинга за состоянием грунтовых и поверхностных вод при организации хвостохранилища. Для всех активов также актуальны проекты оборотного использования воды.

В проекте обязательно указывается система транспортировки отходов. Часто основание имеет гидроизоляционный экран, если идёт укладка жидких хвостов, то сооружается дамба, ограждающая хвостохранилище», — описывает директор по металлургии Highland Gold Дмитрий Ермаков.

Объекты размещения отходов (ОРО) включают объекты хранения и захоронения — полигоны, породные отвалы, шламонакопители, хвостохранилища. На золотодобывающих предприятиях основные ОРО — это хвостохранилища (комплекс сооружений для складирования отходов золотоизвлекательной фабрики или обогатительной фабрики (отходы ЗИФ) и породные отвалы.

«Самыми высокотоннажными и опасными отходами золотодобычи являются отходы обогащения. Объем отходов обогащения, накапливающихся в процессе эксплуатации рудных месторождений, может достигать сотни миллионов кубических метров. Это сопровождается изъятием из сфер сельскохозяйственного, лесного и других фондов значительных площадей ценных земель для размещения хвостохранилищ», — отмечает кандидат геологоминералогических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена, доцент СПбГУ, ведущий эколог ООО «КТПИ «Газпроект» Иван Подлипский.

Возможные виды отходов обогащения: классические пульпообразные отходы (1), отходы гидроциклонов (2), пастообразные отходы (3) и «сухие» отходы (4).

Складирование пульпообразных отходов обогащения, отходов гидроциклонов и пастообразных отходов после обезвоживания производят в хвостохранилищах. В связи с тем, что отходы типов 1, 2 и 3, как правило, представлены не опасными материалами, их складирование может быть совместным на одном объекте — хвостохранилище.

Основной недостаток последних, помимо больших занимаемых площадей, — высокие эксплуатационные затраты, проблемы пыления, риски прорыва дамбы, загрязнение компонентов прилегающих территорий. Пастообразные отходы являются отходами переработки (кучного выщелачивания или отходами из пачук цианирования).

Основные способы складирования отходов золотоизвлекающих фабрик — это наливное, намывное или полусухое складирование хвостов (паста — как раз разновидность последнего). Жидкая фаза хвостов перед складированием обезвреживается или используется в замкнутом обороте, твёрдая фаза также обезвреживается перед складированием.

На предприятиях Highland Gold, например, чаще всего применяют полусухое складирование кеков фильтрации на отвалах, но есть и предприятия, где используют хвостохранилища со складированием хвостов в виде пульпы, наливного и намывного типа. В этом случае хвостовая пульпа, образующаяся после извлечения золота, по трубопроводам перекачивается на специально подготовленную площадку, ограждённую дамбой.

Геотехнологии обезвреживания цианидсодержащих отходов

Далеко не полный список таких технологий — хлорирование, озонирование, перекисью водорода, технология Inco, представляющая собой окисление смесью воздух/SO2. Эффективность их применения зависит от содержания остаточных количеств тяжёлых металлов и мутности.

«Озонирование, как можно понять из названия, основано на окислении цианидов озоном. Это одна из наиболее экологичных технологий, которая в промышленных масштабах пока не используется ввиду энергоёмкости и ряда других причин. В России чаще всего используют окисление активным хлором (в Highland Gold применяется обезвреживание гипохлоритом кальция). На сегодняшний день это наиболее универсальный и надёжный способ, отвечающий всем требованиям Росприроднадзора», — уверен Дмитрий Ермаков.

«Здесь можно выделить три основных направления — это обезвреживание отходов при воздействии природного влияния, когда полезные природные воздействия и реакции приводят к детоксификации цианид-содержащих отходов; сезонное обезвреживание отвальных продуктов, в ходе которого сырьё, в зависимости от состава, под влиянием сезонных явлений подвергается детоксикации; использование природного грунта и почвы для построения противомиграционных барьеров токсичных веществ — природные материалы в таком случае обладают свойством поглотителя токсичных соединений, что и позволяет проводить данные процессы», — рассуждает независимый эксперт и технолог по комплексной переработке ТБО, ТКО, КПО, сторонник метода пиролизной переработки мусора Ибрагим Номозов.

Безопасно или экологично — значит выгодно

Как утверждают представители отрасли, идея «озеленения» технологий — это очень важный и необходимый шаг при развитии и совершенствовании производственного процесса. Без этого невозможно внедрение на предприятиях системы экологического менеджмента качества и выхода на международные рынки.

Если говорить об эффективности современного уровня технологий рационального обращения с отходами, то, по словам экспертов, пока выводы делать рано: внедрение на низком уровне, эффективность ниже уровня окупаемости.

«Сегодня данные процессы, скорее, имеют довольно концептуальный и абстрактный характер. В целом «зелёные» технологии сейчас основываются в большей степени на соблюдении норм безопасности (в иных случаях предприятие будет оплачивать множественные штрафы, которые сильно сказываются на состоянии золотоизвлекающего предприятия) как с точки зрения экологии, так и с точки зрения трудовой деятельности (социальные аспекты безопасности).

Можно заключить, что большая часть деятельности отечественных ЗИФ направлена именно на минимизацию рисков нарушения законодательства в области природо-охраны», — считает Ибрагим Номозов.

Но есть примеры, доказывающие обратное. Сейчас наиболее распространённые из доступных технологий — сухой кек, то есть сухое складирование хвостов. Это особенно важно, поскольку именно на этом этапе чаще всего наносится вред природе. В переработанную и обезвреженную массу руды попадает хвостовая вода, которая естественным образом очищает руду от реагентов.

Твёрдые отходы оседают, а воду можно использовать снова. На таких объектах ведётся мониторинг.

Эксперты уверены: безопасная переработка отходов и хвостохранилищ выгодна золотодобывающим компаниям, какими бы ни были затраты.

«При кучном выщелачивании растворы направляются на кучу для растворения золота, потом продуктивные растворы поступают на золотоизвлекательную фабрику и опять подаются на кучу, используются в обороте. Таким образом, получается замкнутый процесс, представляющий минимальную угрозу для окружающей среды», — комментирует Дмитрий Ермаков.

Внедрение технологий, которые помогают сохранить окружающую среду, нужно предприятиям не только для имиджа. Росприроднадзор за последние годы усилил своё влияние в связи с общемировой ESG-повесткой. Растут экологические штрафы, инспекторы проверяют внимательнее — особенно компании-недропользователи. Экоактивисты и ведомства поддерживают рост штрафов за повторное нарушение.

Верхняя планка штрафов, судя по ущербу, который оплатил ПАО «ГМК «Норильский никель» за допущенную аварию в мае 2020 года, вообще безгранична. Кроме штрафов, КоАП предусматривает даже приостановку деятельности, что для бизнеса на самом деле куда страшнее штрафов.

«Поэтому сейчас компании, которые хотят остаться на рынке, принимают меры, которые обезопасят производства от вероятных повреждений окружающей среды. «На заметку» Росприроднадзору лучше не попадать», — утверждает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Эти экономические «потери» (иным словом, расходы) для предприятия, как правило, возвращаются экономией на налоговых выплатах, эти инвестиции отражаются на стоимости продукции, на государственном стимулировании и поддержке.

При этом соответствующие отходы относятся к 1–3 классам опасности, обращение с которыми регулируются в рамках ФЗ N89 «Об отходах производства и потребления». Суммы штрафов ранжируются по группам нарушителей, которые их уплачивают:

• граждане – 1000–2000 рублей;

• должностные лица — 10.000–30.000 рублей;

• ИП — 30.000–50.000 рублей + приостановление деятельности на срок до 90 суток;

• юридические лица — 100.000–250.000 рублей + приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Дмитрий Ермаков, директор по металлургии Highland Gold

«О «зелёной» золотодобыче можно говорить, только если соблюдён баланс между производственными показателями и необходимым уровнем экологической безопасности. С первого дня работы предприятия обязаны вести мониторинг поверхностных и подземных вод и их солевого состава, контролируя отсутствие превышений и отрицательного влияния на окружающую среду.

Среди наилучших доступных методов, которые позволяют снизить экологическую нагрузку от деятельности предприятия, можно выделить оборотное водоснабжение и технологию цианирования. В частности, метод кучного выщелачивания, где применяются цианиды, — один из самых безопасных.

Вероятность значительных аварий здесь сведена к нулю из-за отсутствия гидротехнических сооружений, которые всегда являются объектом повышенного контроля. Под воздействием солнечных лучей и кислорода цианиды окисляются и превращаются в углекислый газ, фактически становясь безвредными для человека и природы.

Ещё один из «зелёных» методов — выращивание травы на хвостохранилище для поглощения тяжёлых металлов. Однако исследования эффективности этого метода ещё продолжаются».

Текст: Нина Бойко

Источник: dprom.online