С открытием на территории Южной Якутии вначале россыпных, затем рудных месторождений, с появлением новых технологий извлечения золота, с последующим открытием месторождений слюды-флогопита, урана, железной руды, каменного угля, апатитов, горного хрусталя и т.д., Алданский район переживал последовательно несколько взлетов, падений и возрождений.

Первым этапом развития народного хозяйства на территории Алданского района стало официальное открытие в 1923 г. богатого месторождения рассыпного золота по ключу Незаметный М.П. Тарабукиным и председателем первой Якутской Трудовой артели В.П. Бертиным, и как следствие – возникновение прииска Незаметный (на базе которого был образован поселок, а впоследствии и город).

Лишь в 1925 г. впервые был образован Алданский административный округ (в состав которого в этот период входили Тунгиро-Олекминский улус – впоследствии присоединенный к Олекминскому району, Алданский, Учурский, Тимптонский улусы) сначала с центром в г. Томмот, затем центр округа в октябре 1928 г. был перенесен в пос. Незаметный. С этого периода стремительно развиваются золотые прииски и поселки золотодобытчиков, растет население. К примеру, в 1925 г. численность населения составляла 8 тысяч, а в 1928 г. уже 13,5 тысяч человек.

Новое месторождение золота открыли на Колыме

В 1930-1931 гг. на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 23.07.1930 в Якутской АССР отказались от 4-х ступенчатого административного деления (ЯАССР, округ, улус, наслег) и перешли к 3-х ступенчатому: были упразднены округа, улусы и вместо них созданы районы, а вместо родовых Советов образованы наслежные и кочевые Советы.

Таким образом, в 1930 г. Алданский административный округ был упразднен, и на его территории создано 4 района: 5 мая 1930 г. – Алданский промышленный район с центром в пос. Незаметный, а в 1931 г. – Томмотский, Тимптонский и Учурский районы.

Второй этап административно-территориальных преобразований относится к 1939 году, когда вновь был создан Алданский округ с центром уже в городе Алдане (в апреле этого года поселок Незаметный был отнесен к категории городов и переименован в Алдан) и теми же 4 районами в его составе. В 1947 году Алданский округ был снова упразднен, а райсоветы стали подчиняться непосредственно Совету Министров ЯАССР.

Третий этап ознаменовался политикой укрупнения районов. В 1953 г. Алданский район был объединен с Томмотским, в 1959 г. с Учурским, в 1963 г. с Тимптонским районом. Таким образом, бывший когда-то округ стал на той же территории Алданским районом.

Четвертый этап административно- территориальных преобразований связан с промышленным и экономическим развитием Алданского района: строительство железной дороги БАМ-Тында-Беркакит, освоение угольного бассейна, строительство теплоэлектростанции и других объектов на территории Южной Якутии. В связи с необходимостью приближения руководства к крупнейшим стройкам в 1975 г. территория бывшего Тимптонского района со всеми населенными пунктами была отделена от Алданского района.

БОГАТСТВО РОССИИ ПРИРАСТЕТ АЛДАНСКИМ ЗОЛОТОМ. Алданзолото ГРК. Вести-Саха

6 ноября 1975 г. поселок Нерюнгри Указом Президиума Верховного Совета РСФСР получает статус города республиканского подчинения и становится центром Нерюнгринского улуса, в состав которого вошли существующие рабочие поселки Нагорный и Чульман, населенные пункты, приобретшие этот статус позднее (Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор, Угольный), а также 2 сельских Совета, на территории которых располагались 7 населенных пунктов. Именно с этого времени территория Алданского района до настоящего времени не меняла свои границы и оставалась постоянной.

И, наконец, последний этап изменений в административно-территориальном делении Алданского района связан с реформированием органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 г. наряду с преобразованиями в других улусах установлены границы и наделены статусом городских и сельских поселений муниципальные образования Алданского улуса (района): «Город Алдан», «Город Томмот», «Поселок Ленинский», «Поселок Нижний Куранах», «Наслег Анамы» с административным центром в с. Кутана, «Беллетский наслег» с административным центром в с. Хатыстыр, «Чагдинский наслег» с административным центром в с. Чагда. Остальная территория Алданского улуса (района), не вошедшая в территории муниципальных образований в городских и сельских поселениях, была отнесена Законом к межселенной территории муниципального района «Алданский улус (район)».

Источник материалa: 100yakutia. ru

Источник: dzen.ru

«Достояние республики»: Летопись золотодобычи Алдана

История Летопись золотодобычи Алдана Как «Незаметный» стал золотым Алданом Предпосылки к добыче золота в Якутии 1896 В 1896 году Российское золотопромышленное общество направило экспедицию во главе с горными инженерами Левицким и Подъяконовым в верховья Алдана и Амги, но промышленное золото обнаружено не было.

1897 В 1897 году Верхне-Амурская компания открыла прииск «Алексеевский» на притоке Джелинда. Вскоре все прииски Учурского района перешли к этой компании, самому крупному золотопромышленному предприятию Амурской области. 1903 В 1903 году Верхне-Амурской компанией были открыты первые прииски в Тимптонском районе. Здесь же имел отводы золотопромышленник Опарин, добывавший информацию о возможных золотоносных ручьях и речках у эвенков и отправлявший на разведку свои партии.

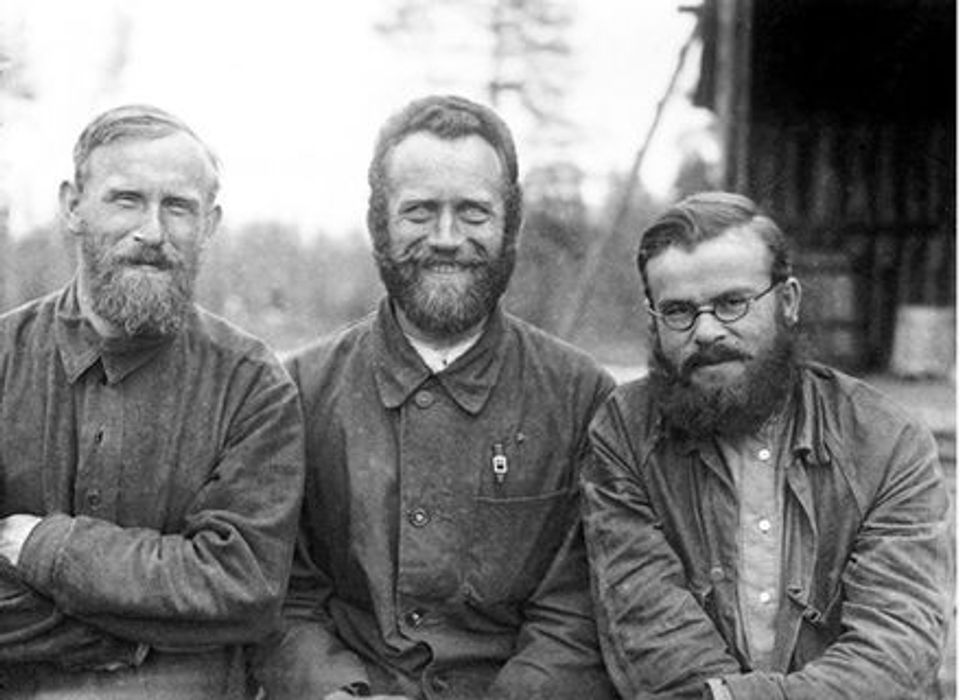

В 1917 году партия, возглавляемая Флусовым, обнаружила золото в долине реки Томмот. После его докладов управляющему золотыми приисками Староватову и исполкому на Алдан стали направляться старательские бригады. В годы гражданской войны на Томмоте из-за разгула бандитизма из частных старателей практически никто не проживал. На фотографии — участники первой артели с вольдемаром бертиным

В 1923 году Бертин, бывший партизан, сражавшийся против колчаковцев на Амуре, обратился к руководящим работникам Якутсовнархоза с предложением организовать поисковые работы в бассейнах Томмота и на его притоках.

Правительство к его предложению отнеслось положительно, и в марте 1923 года было решено приступить к поисковым работам в новом районе. 30 апреля 1923 года артель Бертина прекратила движение из-за оттепели и разбила лагерь на берегу реки Орто-Сала, у устья ручья, впоследствии названном ими Незаметным.

Дождавшись, когда пройдет весенний паводок, артельщики построили плот и начали разведочные работы в русле Орто-Салы. Идя вверх по руслу, проводили промывку проб по берегам реки, которые становились богаче.

Однако, пройдя устье небольшого правого притока Орто-Салы, золото в пробах перестало попадаться, после чего они приняли решение вернуться к притоку, названному ими Незаметным.

Беспорядочный поток старателей не прекращался, шли группами и в одиночку по тяжелому таежному пути, неся на себе необходимые продукты и нехитрое снаряжение. Многие гибли, не дойдя до цели. Уже к осени 1923 года на «Незаметном» было 180 старателей, через два месяца – 600, через год – 1200, а к концу 1924 года — до 5 тысяч человек. Чтобы поднять уровень золотодобычи и, главное, установить государственный контроль, в начале 1924 года правительство республики приняло решение создать Якутский государственный золотопромышленный трест («ЯГзолото»).

В 1928 году получил развитие шахтовый метод добычи, была пройдена первая шахта, установлены механический подъемник песков, ленточные транспортеры. Постепенно шла механизация. Благодаря ей большой выработки достигли в Ороченском приисковом управлении, в которое вошли прииски «Октябрьский», первый и второй «Орочен», «Слепневский», «Амурский», «Пролетарка», «Горняк».

ПРИИСК «ЛЕНИНСКИЙ»

Строительство первой драги велось в центре поселка Незаметный – там, где сейчас стоит двухэтажный магазин, неподалеку от автовокзала. Народ собрался посмотреть на чудо – махину с ковшом. Это ей предстояло заменить ручной труд десятков рабочих. Попыхивая трубой, урча и разгоняя воду, неуклюжая машина двинулась с места. Эта драга была первой в истории Алдана.

Приисковое управление имени Ленина образовано в сентябре 1929 года. Но его становление началось раньше. В 1925 году на пристань Укулан из Бодайбо были доставлены две паровые драги в разобранном виде. Детали большой тяжести предстояло перевезти в «Незаметный» на лошадях по санному пути, а затем смонтировать их. Строительство первой драги доверили артели Аверьяна Семеновича Гребнева.

За 10 суток, работая в три смены, первые дражники добыли несколько пудов золота. Все говорило в пользу того, что дражная золотодобыча выгодна и перспективна.

В 1927-1928 годах по объему переработки промышленных песков драги заменили труд почти двух тысяч людей. А в 1929 году на прииске приступили к сборке двух электрических драг.

В то же время была построена первая шахта, с которой и началась «официальная» история Ленинского приискового управления. Золото, добытое прииском, сыграло огромную роль в индустриализации страны, ведь удельный вес Алдана во всесоюзной золотодобыче тогда достигал 43%.

В 1929 году была построена первая шахта, с которой и началась «официальная» история Ленинского приискового управления. Эта плавучая фабрика, построенная в 1961 году, по праву называлась флагманом дражного флота. Она была мощной, каждый ковш имел объем в 380 литров. Долгое время ее начальником являлся Герой Социалистического Труда Михаил Осипович Шишлянников.

Поселок и прииск «Ленинский» обосновались в семи километрах от Незаметного на поросшем лесом берегу речки Большой Куранах. Тяжелым был труд шахтеров на золотых россыпях. Зимой 1932 года прииск переживал большие трудности: в сменах хромала дисциплина, все больше становилось прогульщиков. В феврале этого же года на шахте №7 секретарь парткома

А.З. Корытный провел собрание, больше похожее на митинг. 220 рабочих проголосовали за начало ударной вахты, названной «Зажги свою звезду».

Шахте №7 было присвоено имя первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева. Первым ее начальником был Вениамин Рындин. В 1936 году его сменил Михаил Балахнин. «Косаревка» была школой стахановского движения в республике, здесь зарождались новые методы и приемы труда.

Постепенно шахты закрывались, основным направлением работы становилось драги. Прииск «Ленинский» и дражный флот стали почти синонимами. На смену паровым пришли электрические драги, весившие до полутора тысяч тонн. До 90-х годов их было 12, бороздящих северные реки.

«ЛЕБЕДИНЫЙ»: ФАБРИКА И РУДНИК

На базе открытых в 30-е годы месторождений рудного золота был создан рудник «Лебединый» с подземной добычей, построена первая фабрика с процессом амальгамации. В годы войны фабрика давала драгоценный металл стране, хотя в ее цехах остались в основном женщины. Работали по 10-12 часов, а часть заработка перечисляли в фонд помощи фронту.

В начале 30-х годов на «Лебедином» открылись 10 шахт для обеспечения фабрики рудой. Основными орудиями труда были кайло, лопата и тачка, пески поднимались на поверхность конной тягой.

Но постепенно труд шахтеров механизировался. В 1962-м на руднике «Лебединый» был достигнут наивысший объем годовой добычи сульфидных руд – 70 000 тонн – с шахт «Высокая», «Водоносная», «Подгорная».

В этом же году рудник дал стране самое большое количество золота за всю историю его существования. К началу 70-х годов работа в шахтах была почти полностью механизирована, на проходке работали погрузочные машины, в очистном забое – скреперы, лебедка, ковш с рычагами, электровоз. В 1987 году были закрыты последние штольни №21 и №22, на этом подземный способ добычи руды был прекращен.

Основными орудиями труда были кайло, лопата и тачка, пески поднимались на поверхность конной тягой. 1952-ой считается годом вступления в строй Лебединской золотоизвлекательной фабрики. Она стала опытным полигоном для установок и технологий, которые позже были смонтированы и отработаны на Куранахской ЗИФ. Здесь же, в Лебедином, готовились кадры для более молодой фабрики, а специалисты «Лебединки» обучали новичков в Нижнем Куранахе. РУДНИК «КУРАНАХ»

куранахское рудное поле. Многие годы «Алданзолото» черпает здесь драгоценный металл, запасы которого и в 21 веке позволяют добытчикам строить планы на десятки лет вперед.

А все начиналось с первых робких россыпных месторождений. Самородки удивляли размером и качеством. 1957 год стал поворотным для Куранаха. Открытие рудного золота явилось настолько грандиозным событием, что его назвали «вторым рождением Алдана».

В 1947 году был создан прииск «Нижний Куранах» в составе треста «Якутзолото». В 1949 году узаконен статус поселка Нижний Куранах.

В 1950 году на Куранахе начался новый этап развития — на смену старательской пришла государственная добыча. Работы велись и подземным, и открытым способами.

1957 год стал поворотным для Куранаха. Открытие рудного золота явилось настолько грандиозным событием, что его назвали «вторым рождением Алдана».

Первое месторождение золотоносной руды Куранахского поля вошло в историю под названием «Боковое». Специалисты сразу же оценили его уникальность. Очередной задачей стало ведение горных работ открытым способом. Весной 1957 года в северной части месторождения был организован участок рудника «Лебединый» под руководством горного мастера М.Г. Былкова, который в дальнейшем был передан прииску «Куранах».

Этапы развития Куранахского месторождения 1947 В 1947 году был создан прииск «Нижний Куранах» в составе треста «Якутзолото». . 1949 В 1949 году узаконен статус поселка Нижний Куранах. 1950 В 1950 году на Куранахе начался новый этап — на смену старательской пришла государственная добыча. Работы велись и подземным, и открытым способами.

За этим событием последовало решение организовать Куранахскую геолого-разведочную экспедицию. Тогда же основали Боковскую, Центральную и Восточную партии. Куранахская ЗИФ начала работать в 1965 году, резко возросла потребность в руде. Предстояло освоить месторождение «Центральное». В 1965 году при тресте «Алданзолото» был организован Нижнекуранахский обогатительный комбинат, участок Боковой преобразован в карьер «Куранах».

Трудно добывать руду и отгружать ее в весенние и осенние месяцы, когда внутрикарьерные дороги совершенно выходят из строя, поэтому было решено создать промежуточный склад в непосредственной близости от Куранахской золотоизвлекательной фабрики.

В 1980 году карьер «Куранах» был преобразован в рудник. Как добывается якутское золото сейчас

Источник: yakutsk.bezformata.com

Как открыли алданское месторождение золота

121 год назад родился геолог Юрий Билибин. В Алдане абсолютно не случайно есть улица, названная в честь «отца колымского золота» Юрия Билибина. Она пересекается с улицей имени Анатолия Лабуня, первого президента ПАО «Селигдар». Именно в Алдане великий геолог начал свой профессиональный путь, здесь он нашел единомышленников, с которыми открыл колымские месторождения для страны.

Все началось в тресте «Алданзолото»

Юрий Билибин окончил Горный институт в 1926 году и сразу же был направлен в Алдан. Всего за два года молодой геолог завоевал авторитет: создал первую геологическую карту региона, сделал точный прогноз золотоносности бассейна р. Алдан, системно выстроил поисково-разведочные работы, разработал и внедрил новую методику поиска россыпного золота. Его по праву считают основателем алданской школы геологов.

Поэтому, когда он вышел с предложением организовать экспедицию на Колыму, у него уже был немалый кредит доверия Геологического комитета ВСНХ СССР (Высшего совета народного хозяйства). И ему выделили финансирование.

1-я Колымская экспедиция – это 22 добровольца из Алдана (2 геолога, 2 поисковика, геодезист, врач, завхоз и 15 старателей). Вместе с Билибиным отправился Вольдемар Бертин. Он оставил созданный им трест, чтобы поддержать в экспедиции коллегу и друга своим опытом и авторитетом. Успех экспедиции – это успех алданских специалистов, которые вместе с Билибиным делили опасности путешествия, в морозы копали шурфы в вечной мерзлоте, добывали первое колымское золото и чертили карты колымских месторождений.

Алдан стал интеллектуальным плацдармом, благодаря которому состоялось открытие Колымы, и в полном праве этим гордиться.

Викинг с горящими глазами

На диво сработанный гвоздь.

Все в нем в избытке,

Не человек – настоящий клад.

Так писал геолог второй Колымской экспедиции и будущий исследователь Тунгусского метеорита Борис Вронский о друге и руководителе Юрии Билибине. Его называли «золотым Моцартом». Но ученого-практика, совершившего открытия во всех сферах геологической науки, автора научной гипотезы о «золотом поясе» от Колымы до Аляски куда правильнее называть «Ломоносовым золотодобычи». Золото всегда было в центре его интересов, и все сделанные им открытия, за небольшим исключением, связаны с теоретической и практической золотоносностью.

Высокий, жилистый, рыжебородый, с яркими голубыми глазами и широкой улыбкой. Душа компании, рядом с которым никогда не было скучно. Его можно было либо любить, либо ненавидеть – так его было много, и так он был щедро одарен природой.

Десятилетия непростой жизни руководителя наложили свой отпечаток. Теперь Билибин внутренне закрыт, сдержан, он давно уже не стремится быть центром в общении. Тем не менее он – несомненный лидер и признанный авторитет, основатель своей геологической школы с огромным количеством учеников и последователей. На поздних снимках Билибин чаще всего выглядит устало и сумрачно, но глаза на жестком волевом лице продолжают гореть ярким неугасимым огнем.

Огромное «серое пятно» на карте – будущая «пряжка золотого пояса»

До конца 1920-х годов северо-восточная территория России – наименее изученная область на земном шаре. Любого, кто сказал бы, что там есть богатые залежи золота – назвали бы фантазером. Поэтому Юрий Розенфельд, первый колымский золотоискатель за 20 лет до экспедиции Билибина долго и безуспешно искал средства на организацию геологической экспедиции и не нашел понимания ни у царского правительства, ни у золотодобытчиков.

Серым цветом на карте Российской империи выделены малоосвоенные области.

Юрий Билибин осуществил то, что не смог сделать его тезка, но, по словам коллег, его «разрывало надвое»: он долго не мог определиться, куда идти в первую очередь – на Колыму или на Чукотку. И только когда в его руки попадает записка Розенфельда «Поиски и эксплуатация горных богатств Охотско-Колымского края», Билибин окончательно определяется: Колыма даст стране не меньше, чем Алданское нагорье, «золотое сердце Советского Союза».

Хроника первой экспедиции

4 июля 1928 года 1-я Колымская экспедиция прибыла в поселок Ола на Охотском море.

12 августа из него вышел караван всего из 7 человек, остальные остались, так как не удалось найти продовольствие в достаточном количестве и достать вьючных лошадей. Оставшиеся должны были собрать все необходимое и через несколько месяцев догнать передовой отряд. Как оказалось впоследствии, на Билибина работали даже неудачи.

Путь экспедиции проходил по малоизученной местности, карты помогали мало. Большой удачей было то, что их вел опытный местный проводник. Пройдя более 500 километров, перейдя хребты и выйдя к водоразделу, исследователи сколотили два плота «Разведчик» и «Даешь золото!», а затем тронулись вниз по порогам рек Малтан и Бахапча.

Билибинцы нашли самый оптимальный речной путь для снабжения продовольствием старателей. Следующие 6 лет все колымские прииски снабжались по реке Бахапча, пока не построили дорогу. 10 сентября экспедиция достигла Колымы и вошла в устье Среднекана.

Этот приток Колымы Билибин сделал своей базой. Геологи приступили к работе. Недалеко находилась артель старателей Союззолота. Ближе к зиме у соседей закончились продукты, члены экспедиции поделились своими запасами. В итоге пища закончилась у всех, поэтому, чтобы выжить, пришлось съесть лошадей и собак.

Их спасли остальные члены экспедиции, которые 26 декабря прибыли с большим запасом продовольствия.

Место высадки первой экспедиции.

Работы продолжались. Первое время «золотило» плохо. Друг и правая рука Билибина, геолог Цареградский писал: «…Если мы найдем достаточно золота – всем нам без исключения будет честь и слава. За неудачу же в ответе останется один он. В этом его нравственное мужество».

Наконец это случилось – 12 июня 1929 года Сергей Раковский обнаружил в районе реки Утиной первое богатое месторождение, с которого начинается золотая Колыма. Ключ назвали Юбилейным, так как исполнился ровно год с момента отправки экспедиции из Владивостока. Затем нашли золото на соседнем ключе, названном Холодным. Так были найдены самые богатые колымские россыпи ближайшей пятилетки.

Морской порт Нагаево в Магаданской области, 1970 год.

Удача не отвернулась, результат получен – настала пора возвращаться. Обратно билибинцы шли другим маршрутом. По нему потом проложили Колымский тракт (будущая федеральная трасса «Колыма»). Именно экспедиция Билибина обнаружила удобную гавань – будущий порт Нагаево, который станет воротами в Магадан – столицу Колымского края.

Так была открыта Северо-Восточная золотоносная провинция и положено начало освоению Колымы.

«Золотой вексель Билибина»

Раньше Билибин добивался снаряжения экспедиции, теперь он доказывал необходимость

промышленного освоения найденных месторождений. Он предсказал, что Колыма к 1938 году даст золота в 4 раза больше, чем добывается сейчас во всей стране. Этот фантастический прогноз был назван Эдуардом Берзиным, первым директором треста «Дальстрой», «векселем Билибина».

Против молодого геолога была сложившаяся негативная практика: огромное количество его коллег обещало ВСНХ золотые горы, но затраты государства окупили единицы. Дующие на воду чиновники посчитали, что представленные результаты недостаточны, чтобы говорить об огромном потенциале Колымы. Билибин убил год на бесконечное количество докладов, встреч, уговоров. В итоге был найден компромисс – ему дали возможность продолжить поисково-разведочные работы, выделив финансирование на 2-ю Колымскую экспедицию.

Ее возглавил Цареградский, а Билибин метался между Москвой и экспедицией, продолжая искать поддержку на высшем уровне. И он ее нашел, когда в 1931 году во

главе Совета труда и обороны встал Вячеслав Молотов. Был принят «План развития геологоразведочных работ на Колыме» Билибина, создан государственный трест по дорожному и промышленному строительству «Дальстрой». Его руководитель в упор не видел руководство регионов и подчинялся напрямую главе Совета труда и обороны. Растущий как на дрожжах монстр вскоре охватит пространство в 1/7 СССР и будет доминировать на площади в 3 млн кв. километров: от Якутии до Чукотки, от Охотского и Берингова морей до Северного Ледовитого океана. В 1957 году на балансе «Дальстроя» будет более 450 объектов, это без учета построенных 400 тыс. км автотрасс, 6 линий железных дорог, 23 электростанций и 1 600 км высоковольтных линий электропередач.

Понятно, что все это будет реализовано в дальнейшем, но основа закладывалась под Колыму. Ответственность Билибина перед руководством страны выросла до космических масштабов. И он ее полностью оправдал. В 1932 году на пяти приисках: Юбилейном, Холодном, Среднекане, Первомайском и Борискине добыли 511 кг золота.

Через 4 года на Колыме будет добыто больше, чем в Калифорнии, – более 30 тонн золота. На своем выступлении на 1-й Всеколымской геологической конференции Берзин скажет: «Вексель Билибина», выданный государству, полностью им оплачен».

Прогноз Билибина подтвердился: золотоносный пояс Колымы оказался длинен и широк – 600 х 80 километров. Благодаря его дерзким замыслам на карте СССР появилась Магаданская область.

«Мавр сделал свое дело»

Билибин выполнил свою миссию и ушел из практики в академическую науку. Он написал монографию «Основы геологии россыпей», ставшую классикой геологии, защитил докторскую диссертацию и стал руководителем кафедры полезных ископаемых ЛГУ. До конца своей жизни он изучал закономерности распределения рудных тел в земной коре, пытался создать металлогенический институт.

Вечеринка в магаданском рестоклубе «Билибин».

Умер Юрий Александрович в мае 1952 года от кровоизлияния в мозг. В память о нем названы город Билибино, хребет, вулкан, атомная станция, улицы многих городов, два новых минерала: билибинит и билибинскит. Это не все. Уровень популярности Юрия Александровича у населения Магадана настолько зашкаливает, что в его честь назван ночной клуб. Похоже, собственники наслышаны о темпераменте великого геолога и не сомневаются в его способности восстать из мертвых и «зажечь» на танцполе.

Источник: xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai