Часть 1.

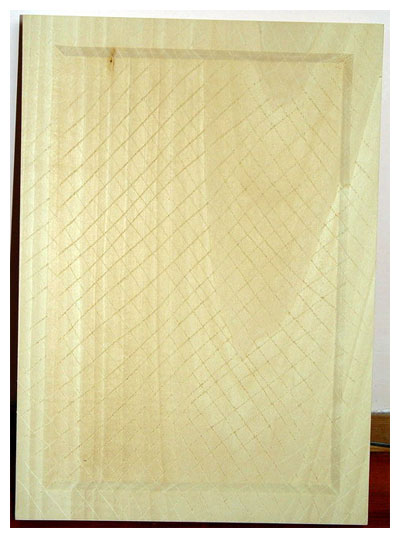

Для того, чтобы писать на доске, ее требуется подготовить – залевкасить, т.е. нанести специально приготовленный грунт – левкас. Делается он из мела и клея. В России клей изготавливают из желатина, а в Сербии из заячьего туткала (что это такое я не знаю досих пор, возможно клей из заячьих костей). Туткало выглядит как желатин, его также надо распустить в воде на водяной бане.Через некоторое время, после нагревания, получится клей, которым проклеивается вся доска, с предварительно процарапанной макетным ножом, лицевой поверхностью (для лучшего скрепления с паволокой, паволока – ткань клеящаяся на поверхность доски).

Пока паволока не просохла, по периметру внутренней части доски делаются прорези, чтобы не осталось воздуха и ткань приклеилась максимально плотно.

После этого доске надо хорошенько просохнуть. В это время можно приготовит левкас. В готовый клей в определенных пропорциях добавляется мел, емкость в которой делается левкас должна стоять на водяной бане, чтобы левкас нагрелся, но не закипел.Левкас бывает разной консистенции, в Сербии делают жидкий и наносят его кистью (в России левкасят мастихином, густым, желеобразным левкасом). Когда грунт станет теплым, можно начинать процесс.

Рабочее место иконописца — реставратора. Иконы, краски, сусальное золото, книги… #иконопись

Таким образом, наносится не менее 10 слоев (в данном случае 14), с обязательной просушкой. Когда нанесено достаточное количество слоев левкаса, доску нужно зачистить наждачной бумагой до максимально ровной и гладкой поверхности, чтобы можно было писать.

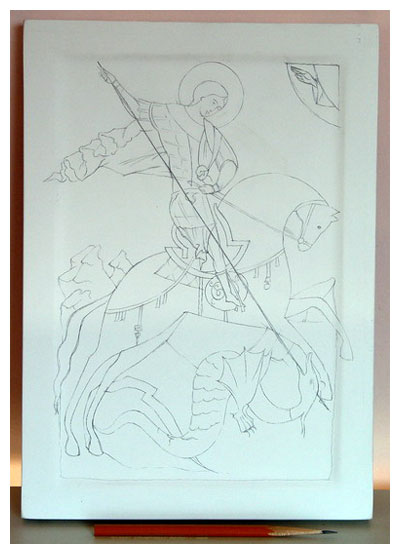

На готовую доску надо нанести рисунок. В данном случае копировалась новгородская икона.

Сначала образ рисуется на бумаге, а затем рисунок переносится на доску.

Затем он усиливается черным цветом (темперой) и делается графья.

Графья – тонко процарапанная линия, повторяющая рисунок, делается для того, чтобы при письме всегда читался рисунок (часто краски бывают кроющие, через которые не виден рисунок).

Следующий этап – подготовка необходимых участков под позолоту. В данном случае позолоченными будут нимб и поле по периметру иконы.

Технология следующая – поверхность полируется, на нее наносится щелак для того, чтобы не провалился левкас.

Затем наносится желтая эмаль, чтобы дать золоту густоту и насыщенность. Сохнет эмаль сутки, после этого наносится прозрачный лак, а когда он высохнет (еще сутки), участки мажутся морданом, специальным составом, на который (через 12 часов) клеится сусальное золото.

Теперь можно наносить сусальное золото. Оно продается в книжечках, чаще всего 8х8 см, по 20-25 листов.

Наносится оно тонкой, специальной широкой кистью с длинными волосками.

Сначала лист кладется на бархатную подушечку и режется отполированным ножом на необходимые куски, затем на него накладывается кисть, к которой золото липнет и сразу переносится на доску. Делать это все приходится буквально затаив дыхание, т.к. золото очень тонкое.

Часть 2.

Следующий этап – подготовка эмульсии и красок.

Как написать икону. если она первая в жизни?

В иконописи используются как натуральные, природные пигменты, так и темпера, которая продается в художественных салонах.Я пользуюсь и теми, и другими. Натуральные покупаю у геологов, работать с ними сложнее, но они дают иконе неповторимое свечение.

Все пигменты необходимо перед работой тщательно растереть с яичной эмульсией. Эмульсия изготавливается из яичного желтка, предварительно аккуратно взятого из яйца. Желток моется, надрезается и выливается в емкость. Затем к нему добавляется пиво, в пропорциях 1 желток – пол скорлупы пива.

Далее на матовом стекле курантом перетираются все пигменты. Стекло и курант я делаю сам. Стекло просто шкурится грубой наждачкой, а курант я делаю из маленького обрезка черенка лопаты, приклеенного супер клеем к предварительно обточенному бруску мрамора.

На стекло сыпется немного пигмента, добавляется эмульсия и растирается до однообразной массы. Затем готовая краска аккуратно переливается в баночку из-под фотопленки.

Когда все необходимые работы по подготовке доски к письму закончены, можно приступать непосредственно к написанию иконы.

Начинать нужно с молитвы.

Затем уже брать в руки кисть. Вот как выглядит раскрытая икона:

Первый этап – роскрыш, т.е. раскрывание, раскладка всех цветов на доску, как основных, так и подложек (под некоторые цвета предварительно наносится цвет – подлоджка).

Следующий этап либо проработка одежд, либо антуража(горок, архитектуры и т.д.).

Затем прописывается все остальное – горки, конь, змей и т.д.

Когда все написано, можно приступать к написанию личного – ликов, рук, ног.

Теперь остается обвести рамку и сделать надписи и икона почти готова.

Последний этап – покрытие иконы защитным слоем.

В старину и сейчас многие используют олифу, но от нее икона приобретает желтовато-коричневый оттенок, к тому же олифа может лечь пятнами. Поэтому некоторые иконописцы используют копаловый лак из натуральных смол. Лак в небольшом количестве выливается прямо на икону и затем рукой аккуратно растирается по всей поверхности. Когда он впитается, убираются излишки и икона фикается (название от характерного звука «фик»), т.е. рукой выравнивается тонкий слой лака и убираются возможные соринки, ну и создается матовый оттенок.

Источник: tatko09.livejournal.com

Как писать икону и кто это делает?

6 мая в Сербии празднуют «Джурджевдан», день святого Георгия. Для многих сербов — это семейный праздник. Мы с женой решили подарить родителям икону святого Георгия, написать копию. Заказали в монастыре доску и… в процессе написания иконы я снял все процессы на фотокамеру. Предлагаю познакомиться с технологией написания иконы.

Написание иконы — это сложный процесс. Как писать икону, кто их пишет и можно ли это делать самому? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье!

Как писать икону?

6 мая в Сербии празднуют «Джурджевдан», день святого Георгия. Для многих сербов — это семейный праздник. Мы с женой решили подарить родителям икону святого Георгия, написать копию. Заказали в монастыре доску и… в процессе написания иконы я снял все процессы на фотокамеру. Предлагаю познакомиться с технологией написания иконы.

Для того, чтобы писать на доске, ее требуется подготовить — залевкасить, т.е. нанести специально приготовленный грунт — левкас. Делается он из мела и клея. В России клей изготавливают из желатина, а в Сербии из заячего туткала (что это такое я не знаю до сих пор, возможно клей из заячих костей). Туткало выглядит как желатин, его также надо распустить в воде на водяной бане. Через некоторое время, после нагревания, получится клей, которым проклеивается вся доска, с предварительно процарапанной макетным ножом, лицевой поверхностью (для лучшего скрепления с паволокой, паволока — ткань клеящаяся на поверхность доски).

Пока паволока не просохла, по периметру внутренней части доски делаются прорези, чтобы не осталось воздуха и ткань приклеилась максимально плотно.

После этого доске надо хорошенько просохнуть. В это время можно приготовит левкас. В готовый клей в определенных пропорциях добавляется мел, емкость в которой делается левкас должна стоять на водяной бане, чтобы левкас нагрелся, но не закипел. Левкас бывает разной консистенции, в Сербии делают жидкий и наносят его кистью (в России левкасят мастехином, густым, желеобразным левкасом). Когда грунт станет теплым, можно начинать процесс.

Таким образом, наносится не менее 10 слоев (в данном случае 14), с обязательной просушкой. Когда нанесено достаточное количество слоев левкаса, доску нужно зачистить наждачной бумагой до максимально ровной и гладкой поверхности, чтобы можно было писать.

На готовую доску надо нанести рисунок. В данном случае копировалась новогородская икона. Сначала образ рисуется на бумаге, а затем рисунок переносится на доску.

Затем он усиливается черным цветом (темперой) и делается графья. Графья — тонко процарапанная линия, повторяющая рисунок, делается для того, чтобы при письме всегда читался рисунок (часто краски бывают кроющие, через которые не виден рисунок).

Следующий этап — подготовка необходимых участков под позолоту. В данном случае позолоченными будут нимб и поле по периметру иконы. Технология следующая — повехность полируется, на нее наносится щелак для того, чтобы не провалился левкас. Затем наносится желтая эмаль, чтобы дать золоту густоту и насыщенность. Сохнет эмаль сутки, после этого наносится прозрачный лак, а когда он высохнет (еще сутки), участки мажутся морданом, специальным составом, на который (через 12 часов) клеится сусальное золото.

Теперь можно наносить сусальное золото. Оно продается в книжечках, чаще всего 8х8 см, по 20-25 листов. Наносится оно тонкой, специальной широкой кистью с длинными волосками. Сначала лист кладется на бархатную подушечку и режется отполированным ножом на необходимые куски, затем на него накладывается кисть, к которой золото липнет и сразу переносится на доску. Делать это все приходится буквально затаив дыхание, т.к. золото очень тонкое.

Поскольку вы здесь.

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Источник: www.pravmir.ru

Как писать икону по сусальному золоту

г. Санкт-Петербург

Московская, ул. Типанова, 7А корпус 2

показать на карте

Оценка и выкуп икон и антиквариата

Быстро, выгодно, надежно

Связаться с экспертом

Как узнать старинная икона или нет: 7 подсказок

От возраста иконы зависит ее конечная цена — за иконами XIV–XVI веков охотятся все коллекционеры мира. Хотите узнать, насколько стара ваша семейная икона? Наши подсказки помогут вам в этом нелегком деле.

Подписи на иконе

Иконописцы довольно часто подписывали и датировали свои иконы. Встречаются иконы с владельческими, авторскими, дарственными и полковыми надписями, по которым можно определить возраст иконы.

Проба и клеймо мастера на окладе

На окладах из драгоценных металлов ставили клеймо мастера и пробу. По ним с максимальной точностью определяется время изготовления данного оклада. Но и тут есть небольшой нюанс — встречаются иногда иконы XIV–XVII веков с окладами XIX–XX веков, когда владельцы заказывали новый оклад на икону или подбирали оклад из уже готовых.

Способ обработки

На Руси доски для икон вытесывали только топором. Начиная с XVII века, начали использовать продольную распиловку бревна для икон. Различные инструменты оставляли свой характерный след на дереве — по ним и определяют ориентировочный возраст иконы. Но бывало и так, что при поновлениях иконы тыльную часть доски стесывали, иконописцы писали на очень старых досках или рубили их топором в XVIII–XIX веках за неимением другого подходящего инструмента.

Виды и способ крепления шпонок

С торцевой или тыльной стороны доску укрепляли длинными рейками — шпонками. В разные времена использовали различные виды шпонок и способы крепления. В XI–XII веках в ходу были кованые гвозди и деревянные шипы. Позже их заменили на врезные шпонки, которые ставили в специальные пазы с тыльной стороны будущей иконы.

В XIV–XV веках пазы на досках делали от одного края к другому, но потом они стали более короткими, а шпонки обрели форму клиньев. В XVI веке шпонки были тонкими и плоскими, с XVII века – стали широкими и плоскими. Но с конца XVII века начали использовать шпонки, врезанные в торцы доски.

Тип красок

Для древнерусских икон иконописцы использовали темперные краски, а с XIX века в обиход вошли масляные. Масляные краски делают икону максимально похожей на картину, так как присутствует тщательная проработка, тени, полутени мазки, подрисовки.

Сюжет

Для примера, икона с Преподобным Серафимом Саровским никак не могла быть написана в XVII–XVIII веках — так как он был прославлен в лике преподобных в 1903 году. А иконы Царственных мучеников стали писать только сейчас после того, как церковь причислила их в 2000 году к лику святых.

Печать

Иконы, напечатанные на бумаге и жести вошли в обиход только с XIX века

Источник: rusikons.ru