Всем привет! В этой статье предлагаю поразмышлять на тему происхождения находок кладоискателей, будь то клады или отдельные монеты и прочие ценности. Как они появляются в земле, кто, зачем и почему их прячет или теряет? Где с высокой долей вероятности могут находиться ценные предметы? Рассмотрим эти вопросы.

«Потеряшки»

Копатели часто называют отдельные монеты «потеряшками», что отражает их происхождение. Действительно, люди во все времена теряли свои вещи, будь то монеты, нательные крестики, кольца и прочие предметы и украшения. Подобные находки всегда присутствуют в местах, где присутствовали люди. В некоторых местах люди теряли монеты и личные вещи чаще, чем в других. Например:

- дороги;

- территория возле жилья и непосредственно само жилье и хозпостройки;

- различные ярмарки и места массовых гуляний;

- въезды в город;

- места стоянок и т.д.

В подобных местах шансы найти отдельные монеты достаточно высоки.

Где прятали клады и сокровища в старину, какие бывают клады Skilur

Люди теряли свои вещи по разным причинам. Кто-то обронил монету по неаккуратности, другой во время гуляний, третий намеренно избавился от вещи. В старину люди нередко бросали монету в поле, веря, что это принесет большой урожай. Поэтому монеты можно найти везде, где когда-то присутствовал человек.

Клады

Что касается намеренно спрятанных ценностей, нередко довольно крупных, то тут все интереснее. Люди прятали клады в разных местах и по разным причинам. Это могли быть своего рода хранилища с возможностью положить и снять деньги в любое время. Своеобразный аналог современной банковской карты. Такие хранилища встречались повсеместно, где жили хоть немного обеспеченные люди.

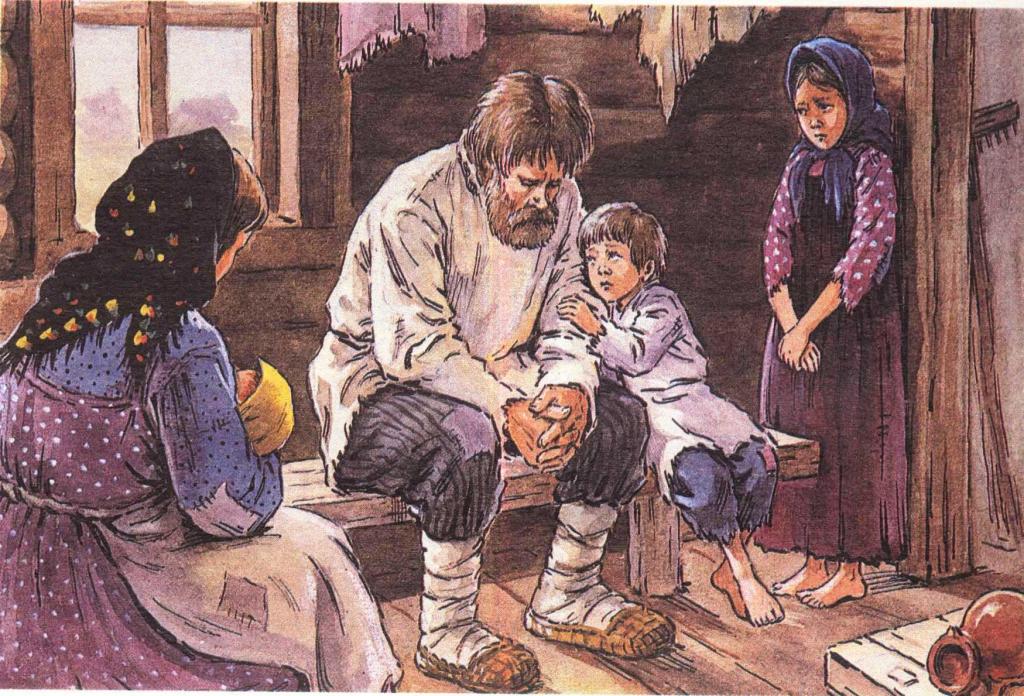

Часто они представляли собой кубышку, зарытую непосредственно внутри дома, обычно в углу. О ее существовании порой не знали даже члены семьи, не говоря уже о соседях. А с владельцем кубышки могло случиться что угодно, поэтому подобные находки сегодня встречаются не так уж и редко.

Другое дело — настоящие клады, намеренно зарытые по тем или иным причинам. Обычно люди прибегают к этому в неблагоприятных условиях, когда есть риск ограбления, изъятия имущества, нападения и т.д. В таких ситуациях люди прятали значительную часть своих сбережений с целью воспользоваться ими позже, как пройдут тяжелые времена. Но воспользоваться или получалось не всегда по разным причинам: гибель, вынужденный переезд с невозможностью вернуться и т.д. И эти находки могут веками лежать в земле, ожидая своего часа.

Если времени было достаточно, то к созданию клада подходили основательно. Для хранения подбиралась подходящая емкость, обычно та же кубышка, металлический горшок и т.п. Сундуки, с которыми обычно ассоциируются клады, использовались реже.

МЕСТА ГДЕ В СТАРИНУ ПРЯТАЛИ КЛАДЫ!!!

Что касается места, где будет зарыт клад, то оно часто было неприметным, вдали от посторонних глаз, при этом с каким-нибудь ориентиром: отдельно стоящим деревом, большим валуном, возвышенностью, поворотом дороги и т.д. При этом место редко находилось слишком далеко от жилья, хотя тут есть исключения. Например разбойники, которые часто обитали вблизи дорог, могли спрятать награбленные ценности где угодно, но обычно недалеко от дороги либо места своего постоянного присутствия, если такое было.

Часто люди зарывали клады в непосредственной близости от своего жилья, например в огороде или на территории хозяйственных построек. В этом случае место обычно было неприметно для посторонних, либо маскировалось. Например, клад мог быть спрятан во время строительства, скажем, нового сарая. Человек просто роет яму под столб, скрытно прячет в нее свои сбережения, а потом устанавливает на этом месте столб не вызывая ни у кого никаких подозрений.

Вопреки распространенному мнению клады редко закапывались на большую глубину. Это просто было не нужно, плюс отнимало много времени и сил. Обычно глубина составляла не более метра. Исключением здесь являются ценности, в спешке сброшенные в колодец, когда не было времени или возможности их основательно спрятать.

Тут уже глубина измеряется метрами и без соответствующего прибора уже не обойтись. Иногда спрятанные этим образом ценности можно обнаружить с помощью поискового магнита, если колодец не разрушен, но это уже отдельная тема для обсуждения.

Вывод

Как «потеряшки», так и более крупные находки в подавляющем большинстве случаев были найдены в местах, где жили, работали или передвигались люди. Отправляясь в то или иное место важно найти о нем как можно больше информации, изучить историю края. Так появится более отчетливое представление о том, что и где может быть спрятано или потеряно.

Источник: offroadrest.ru

Монеты в земле: как хранили деньги в старину

Издавна людям было свойственно копить деньги. Свои накопления крестьянам было необходимо где-то хранить. А подходящих для этого мест было немного. Это у современных людей имеется масса способов хранения капиталов. Как же хранили свои накопления обыкновенные люди в разные времена?

Первые тайники на Руси

В давние времена на Руси обычные люди еще не слыхали о дорогих шкатулках и потайных комнатах. А сейфов тогда еще не было. Поэтому в течение длительного времени крестьяне хранили свои сбережения в самых простых тайниках. Небольшие накопления в виде нескольких монет, которые необходимы были на текущие расходы, люди прятали в стыки бревен, под порогом или в красном углу.

Кстати, подобная привычка сохранилась и по наш день. Только современные люди выбирают более привычные места для хранения денег в квартире. Зажиточные крестьяне, имевшие более крупные суммы денег, прятали их в емкости или кубышки, которые зарывали в землю на огороде или в другом укромном месте. Такой способ хранения появился не просто так.

Люди боялись не только воров, но и пожаров, которые тогда были частым явлением, ведь избы строили из дерева. Такой вариант хранения был невероятно популярен до эпохи правления Екатерины ІІ, которая ввела в обиход бумажные купюры.

Зарабатывая небольшие деньги, крестьяне подолгу их копили, чтобы приобрести корову, лошадь или зерно для посадки. Более состоятельные люди вкладывали свои средства в приобретение очередного куска земли, на котором в дальнейшем выращивали овощи для продажи.

В целом у каждого крестьянина денег было немного. Но данный слой населения составлял 80-90 % от всей массы, поэтому общее количество средств на руках было немалым.

Новые тайники

С приходом периода активного строительства каменных домов деньги начали замуровывать в кладке. Монархи же в своих резиденциях и дворцах оборудовали целые потайные комнаты, в которых хранили богатства.

А вот купцы очень редко хранили свои накопления дома, для них был важен постоянный оборот средств. Поэтому они вкладывали свои деньги в приобретение новых товаров. Что касается зажиточных бояр, то они инвестировали накопления чаще всего в приобретение золотых и серебряных изделий, украшений, драгоценных камней и прочих ценных вещей. Хранили они свои богатства в доме. Не менее актуальным для них вложением была покупка имений, усадеб и земли.

С развитием ремесел богатые инвесторы вкладывали свои средства в строительство мануфактур, покупку сырья и оборудования.

Первые вклады

Стоит сказать, что никаких альтернативных вариантов хранения собственных накоплений не было вплоть до 1772 года. Тогда появилась первая Сохранная казна. Такая организация принимала вклады и выдавала ссуды под определенный залог (крепостных, имения). Первый государственный банк на территории России появился в 1733 году. Но подобные заведения были более ориентированы на выдачу ссуд, а не на сбор вкладов.

И только в 1757 году появились первые векселя. Многие зажиточные люди приобретали векселя за вполне реальные деньги, чтобы потом продать их в нужное время. Одни пытались таким образом сохранить свои богатства, другие использовали векселя при длительных путешествиях по просторам России.

В 1769 году были выпущены ассигнации (бумажные купюры). Только через восемь столетий после появления на Руси собственных монет у граждан появилась возможность вкладывать деньги куда-то или открывать вклады. А вот в Европе зачатки банковской системы зародились еще в 12-м веке.

Источник: businessman.ru

Где в старину прятали клады

Клады, спрятанные древние сокровища овеяны в народном сознании ореолом некого романтизма. Пожалуй, каждый хотя бы раз мечтал обнаружить старинные ценности, прикоснуться к прошлому, в один миг обрести несметные богатства. На практике же поиск кладов является, как правило, не совсем законным, а когда сопряжён с земельными работами, зачастую и вовсе приобретает преступный характер, так как ведет к нарушению охраняемого государством культурного слоя. Однако речь сегодня пойдет не о кладоискательстве, а о самом кладе как явлении прошлого.

Зачастую поиск кладов ошибочно ассоциируется с такой наукой как археология. На деле же сфера интересов археологов — это комплексное изучение древних поселений, могильников. 99% археологических находок являются не чем иным, как древним мусором, имеющим исключительно научную ценность.

В целом клад явление весьма и весьма редкое, и несмотря на то, что его обнаружение сопряжено у современника с бурей положительных эмоций, история практически каждого клада начинается с трагедии. Несомненно, успешный купец или ремесленник мог прятать часть своей выручки, опасаясь ограбления или просто, как бы сейчас сказали, снижая свои риски, но чаще всего сбережения прятали непосредственно перед военными столкновениями, набегами и прочими нелицеприятными событиями прошлого. Обнаружение же древних ценностей зачастую говорит о том, что события были не только нелицеприятными, но, весьма вероятно и последними в жизни владельцев.

Первые предания о кладах возникают на заре древнерусского государства и связаны с варяжскими сокровищами. В свою очередь о том, что славяне, уходя в военный поход скрывают свои ценности в землю, писали раннесредневековые византийские авторы. Так, немецкий путешественник Мейербере и в середине XVII века отмечал за русскими бытующий среди деревенских жителей и дворян обычай закапывать деньги в неприметных местах, доставшийся вероятно от предков.

Впрочем, большая часть крестьянства на протяжении всей истории не имела значимых сбережений – прятать в случае опасности было практически нечего. Если же и возникала такая потребность, наспех собранный скарб прикапывали под пол или в погребе. Временные тайники могли делать в печи или на чердаке, возле печной трубы.

Если же ценности прятали за пределами жилья, чаще всего использовали места, имеющие ориентиры. Ведь закопать клад где-то среди возделываемых земель с высокой вероятностью означало их потерять. Чаще ценности прятали на подворье, реже – за пределами села.

В качестве ориентира часто выступало отдельно стоящее дерево, особенно в регионах, где бытовала традиция посадки дуба возле дома. Такими же ориентирами могли быть отдельно лежащие камни, колодец. Кстати, в воды последнего ценности могли сбрасывать в самых экстренных случаях.

Гораздо чаще, нежели крестьяне, ценные вещи прятали помещики. Однако вследствие того, что состоятельные люди жили в добротных, просторных домах, зачастую именно стены жилых комнат или подвала содержали потайные ниши, куда и помещались ценности. Такая же ситуация наблюдалась и в городах.

Когда же в виду отъезда, ссылки или еще какого события возникала потребность в укрытии большого количества ценных вещей, как и в случае с крестьянским подворьем, выбирался определенный ориентир, возле коего выкапывалась яма. Глубина ямы измерялась в головах, одна голова порядка 25 сантиметров. Над ямой читался заговор, согласно которому гибель поджидала то количество кладоискателей, на глубину скольких голов погружён клад. Как пережиток языческой традиции, закапывая ценности, зачастую совершали ритуальное жертвоприношение животного, читались заговоры на отвод глаз от выбранного места.

Чаще всего ценности закапывали в керамическом горшке, гораздо реже – в бочках, шкатулках и пресловутых сундуках.

Помимо представителей дворянства, купцов и состоятельных ремесленников, потребность прятать ценности периодически возникала и в среде разбойничьих ватаг. Так как разбойники зачастую хоронили свою добычу неподалеку от дорог, в достаточно дикой местности, не исключено, что местонахождение многих таких кладов не было обнаружено, даже если кто-то из шайки впоследствии и пытался его найти. Ураганы, наводнения, оползни и прочие явления природы могут в считанные годы весьма преображать местность, делая ее неузнаваемой.

В целом, несмотря на то, что поиск кладов в наши дни хоть и зачастую пересекает черту законности, но является достаточно распространенным явлением. Обнаружение действительно ценного клада – событие необычайно редкое. Большинство же найденных отдельных монет, изделий, даже несмотря на свою древность, имеют более историческую, нежели как-то реальную ценность. Согласно же статье 243 УК РФ за уничтожение или повреждение культурного слоя, памятников археологии, коими по большому счету признаются любые материальные следы деятельности человека, возрастом превышающие 100 лет, грозят многомиллионные штрафы, реальные сроки заключения до 6 лет.

Похожие записи:

Источник: beresta.xyz