Текст научной статьи на тему «ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА ХЕМОСОРБЦИЮ ЗОЛОТА УГЛЕРОДИСТЫМ ВЕЩЕСТВОМ ПРИ 200400°С И РОБЩ = 1 КБАР»

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2009, том 429, № 6, с. 806-808

ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА ХЕМОСОРБЦИЮ ЗОЛОТА УГЛЕРОДИСТЫМ ВЕЩЕСТВОМ ПРИ 200-400°С и Робщ = 1 кбар

Представлено академиком А.И. Ханчуком 21.01.2009 г. Поступило 10.02.2009 г.

В последнее время резко вырос интерес к угле-родсодержащим породам в связи с открытием в них месторождений благородных (БМ) и цветных металлов. Способность углеродистого вещества (УВ) концентрировать БМ связывают обычно с процессами хемосорбции [1].

В ходе экспериментального изучения хемосорбции золота на биту-моиды в воде и растворах №С1 было установлено влияние на сорбционную активность УВ температуры и появления хлора в системе [2]. Известно, что в черных сланцах нередко присутствуют сульфиды, главным образом пирит и арсенопи-рит. В свое время В.А.

Обручев отмечал в Ленском районе тяготение золотоносных россыпей к полям развития черных сульфидоносных сланцев, а уральские геологи обратили внимание на постоянное присутствие битумов в колчеданных рудах [3]. Зоны рассеянной сульфидизации в черно-сланцевых толщах обычны для рудных провинций докембрия и нижнего палеозоя как важный металлогенический ресурс при образовании месторождений БМ [4]. Сульфидизацию, наложенную на углеродистые породы, обычно сопровождает и биогенная сера в виде сингенетичных УВ сероуглеродных соединений. Так, последние были установлены ИК-спектроскопией углеродистых алевролитов золоторудного месторождения Наталка на Чукотке [5].

Очень простой и эффективный способ найти золото из камней, на месте!

На ход реакций с участием серы в природных условиях существенно влияет состав среды. Ряд аномальных явлений отмечен и для гидрометаллургических процессов при введении в систему органических реагентов с серой [6]. Однако до сих пор влияние серы на сорбционную емкость УВ оставалось малоизученным. Известно, например, что сера способствует полимеризации УВ [7, 8], но сведения о ее влиянии на сорбционную емкость УВ отсутствуют.

В связи с этим целью данного исследования явилось экспериментальное моделирование хе-

Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук, Владивосток

мосорбции золота на УВ в водном флюиде в присутствии элементной серы или пирита. Опыты выполнены в автоклавных печах при 200, 300 и 400°С при Робщ = 1 кбар. Источником золота в системе служили стенки золотых ампул, в которые загружали твердые фазы. Пирит и УВ помещали в раздельные негерметизированные ампулы.

Количество вводимой бидистиллированной воды определяли по Р— V— Г-соотношению в конкретных условиях опытов. В качестве УВ брали асфальте-ны, полученные фракционированием бурого угля Павловского месторождения в Приморье. Предварительный анализ не обнаружил золота в его составе. В опытах использовали элементную серу (10 мг) или пирит (30 мг).

Для сравнения выполнили серию опытов без серы в системе С—О—Н—Аи. Для минимизации влияния экспериментальной ошибки при сравнении результатов все три серии опытов на каждой изотерме обрабатывали и анализировали одновременно.

Почему запретили марганцовку?

Сорбционное равновесие при комнатной температуре достигается уже за первые несколько суток [1]. Длительность опытов мы варьировали от 30 до 14 сут при 200 и 400°С.

По окончании опытов водную фракцию (ВФ) отфильтровывали, а осадок УВ разделяли нагреванием в спиртобен-зольной смеси при 50°С на растворимую в этой смеси органическую фракцию (РФ) и нерастворимую (остаток) — кероген (НФ) — методом, описанным ранее [2]. Содержание золота во всех фракциях определяли с помощью электротермической атомизации на абсорбере АА-6800 фирмы «8Ытаё2и» с предварительной экстракцией золота в алкиланилин. Точность определения Аи ±25 отн. %, чувствительность — 0.002 г/т. Результаты анализов показаны в табл. 1, где приведены

средние значения концентрации золота (1§ т Аи) для восьми опытов при 200°С и четырех — при 300 и 400°С.

Параметры состояния флюида, равновесного при данных Р-Т-параметрах в конкретной системе, оценили с помощью программного комплекса Селектор-С [9]. Расчеты выполнены для составов систем С—О—Н—Аи, С—8—О—Н—Аи, С—8—Fe—О—Н—Аи и 8—О—Н—Аи с элементной

ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА ХЕМОСОРБЦИЮ ЗОЛОТА

Таблица 1. Усредненная концентрация золота тАи) в зависимости от температуры в водной (ВФ), растворимой (РФ) и нерастворимой (НФ) фракциях УВ при Робщ = 1 кбар по результатам экспериментов

Система 200°С 300°С 400°C

ВФ РФ НФ ВФ РФ НФ ВФ РФ НФ

С- О- Н-Au -8.96 -4.69 -3.94 -8.15 -5.02 -3.69 -8.48 -4.95 -3.19

С- -S- О-Н-Au -7.14 -4.36 -3.72 -6.97 -4.34 -2.95 -6.32 -4.66 -2.89

С- -S- ^е-О-Н-Au -8.25 -4.82 -3.60 -8.76 -5.32 -3.22 -7.64 -4.91 -2.33

Примечание. Концентрация Au в РФ и НФ рассчитана на 1 кг сухого вещества.

Таблица 2. Растворимость золота и параметры сосуществующего водного флюида, взаимодействующего с ас-фальтенами, в зависимости от температуры и состава системы при Робщ = 1 кбар по результатам расчетов

pH lg /o2 lg mAu pH lg /o2 lg mAu pH lg /o2 lg mAu

C-S- O-H-Au 4.30 -43.96 -8.25 4.32 -34.80 -8.57 4.87 -28.83 -8.89

C-S- Fe-O-H-Au 2.65 -43.94 -9.22 2.50 -34.79 -9.37 2.49 -28.47 -9.75

S-O- H-Au 2.30 -37.18 -7.65 2.23 -28.57 -7.80 2.93 -22.06 -8.17

серой. В числе прочих такие интегральные параметры среды, как pH, lg/O2 и валовая растворимость Au (lgmAuaq), рассчитаны in situ для флюида на изотермах 200, 300, 400°C при Робщ = 1 кбар (табл. 2). Установлено, что УВ задает редокс-по-тенциал среды, который в условиях опытов не зависит от присутствия серы. Минимум рН фиксируют составы систем С—S—Fe—O—H— Au и S—O—H—Au.

В первой из них рН определяет разложение пирита, что в присутствии УВ на величину Eh не влияет. Во втором случае, без УВ, кислотность и редокс-потенциал среды определяются наличием серы. В ходе расчетов это подтверждается тем, что пирит растворяется полностью, тогда как в опытах сохраняется до 80% его исходного количества.

Из числа имеющихся в базе SUPCRT98 комплексов Au лишь Au(HS)- и Au+ присутствуют в выдаче для систем с серой, тогда как ацетаты золота и Au+3 оказываются ниже виртуального лимита чувствительности. Банк данных, таким образом, мало представителен для описания деталей поведения Au в названных Р— ГГ-условиях, но позволяет оценить ряд интегральных параметров среды. Сопоставить расчет и эксперимент по концентрации Au можно лишь для водной фракции физического эксперимента. Расчет, естественно, не учитывает золото, экстрагированное из раствора керогеном и РФ.

Максимальная разность между расчетными и измеренными величинами 1§ тАяад фиксируется в системе С—О—Н—Аи. Это предполагает, что валовые значения растворимости Аи здесь обусловлены комплексами, которых нет в использованном банке данных. Это, скорее всего, металлоорга-нические комплексы золота, которые в условиях опытов и определяют его валовую растворимость.

С появлением серы валовую растворимость определяют, судя по расчету, уже гидросульфидные комплексы Аи. Это не исключает присутствия органических комплексов, активность которых в этом случае существенно снижена. Таким образом, присутствие в изученном Р— Т— ^-диапазоне органических комплексов Аи получает свое подтверждение.

за металл [10]. Это обстоятельство иллюстрирует поведение Аи в составе пирита. Содержание золота в исходном природном пирите 0.99 ■ 10—4 мас. % возрастает в продуктах опытов до 3.34 ■ 10—4 и 1.88 ■ 10—4 при 300 и 400°С соответственно. Это увеличение остается в пределах неопределенности опыта. Содержание Аи в керогене на тех же изотермах в опытах с пиритом достигает 1.17 ■ 10—2 и 9 ■ 10—2 мас. %. Очевидна существенно более высокая в сравнении с пиритом сорбционная активность керогена.

Различная концентрация Аи в ВФ систем С—8—О—Н—Аи и C—S—Fe—O—H—Au может быть обусловлена особенностями растворения серы и пирита в водной среде. Так, согласно [11], FeS2 в воде растворяется по реакции 6FeS2 + 12Н2О =

= 2Fe3O4 + 11Н28 + 8О4 + 2Н+ с участием сульфатных комплексов, которые в восстановительных условиях нейтрализуются с образованием серово-

дорода по реакции 8О4 + 4Н2 + 2Н+ = Н28 + 4Н2О. Растворение серы в нейтральной среде сопровождается выделением тиосульфатных и моносуль-

фидных комплексов: 48 + 4ОН— = 82О3 + 2Н8— + + Н2О. В обоих случаях появляются гидросульфидные комплексы золота различной активности, способствующие его растворению. В нашем случае это подтверждают и эксперименты, и расчеты. В более окисленной без УВ системе при растворении 82 и FeS2 золото переходит в раствор благодаря генерации гидросульфидных комплексов.

Смешение таких гидротермальных растворов с олеофильными (с УВ) ведет к разложению органических (карбоксильных и карбонильных) комплексов Аи в составе последних и выделению самородного золота. Основу валовой растворимости составляет в наших расчетах Аи(Ж)— , весьма чувствительный к изменению редокс-потенциала и активности серы в среде. Его, в свою очередь, дестабилизирует в системе рост соотношения СО2/СН4 благодаря дегазации Н^ в паровую фазу при температуре выше 300°С [12]. Уменьшение активности серы фиксирует переход пирита в пирротин, что также высвобождает часть золота,

которое сорбируется на кероген. Об этом говорит рост содержания Аи в керогене с появлением пирротина на изотерме 400°С.

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник: naukarus.com

О растворении природного золота в средах, возникающих при окислении некоторых сульфидов Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

Текст научной работы на тему «О растворении природного золота в средах, возникающих при окислении некоторых сульфидов»

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

О РАСТВОРЕНИИ ПРИРОДНОГО ЗОЛОТА В СРЕДАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОКИСЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ СУЛЬФИДОВ

(Представлена научным семинаром кафедр минералогии, петрографии и геологии месторождений полезных ископаемых)

Благодаря усилиям большого числа ученых текущего и конца прошлого столетий, преодолено мнение геологов о химической инертности золота в ги’пергенных процессах. Формы миграции его могут быть различными. В. качестве одной из таких форм многими исследователями рассматривается перенос благородного металла тиосульфатными комплексами.

Возможность растворения золота тиосульфатами считается доказанной, благодаря известным работам [4, 10]. Экспериментальным путем установлен также факт образования заметных количеств тиосуль-фатов и существенного растворения золота при окислении сульфидов, которое осуществлялось в водной среде с продувкой кислородом или воздухом при комнатной температуре и общем давлении 1 атм. [7 и др.].

Условия упомянутых экспериментов считались в определенной мере соответствующими водяно-воздушной обстановке зоны окисления. С таким допущением можно согласиться лишь частично, поскольку интенсивное снабжение свободным кислородом нисходящих вод может иметь место лишь в верхней части зоны окисления [9 и др.]. Доставка же свободного кислорода в нижнюю часть зоны окисления значительно затрудняется. В связи с этим следует признать, что возможность образования значительных количеств тиосульфатов и, следовательно, интенсивного растворения золота при тех физико-химических условиях [рН, ЕЬ], которые могут там возникать в процессе окисления сульфидов тяжелых металлов, продолжает оставаться экспериментально не исследованной. Это и побудило автора .провести опыты, целью ¡которых являлось исследование возможных масштабов накопления тиосульфатов и растворения золота при окислении природных сульфидов в условиях нормальных температуры и

давления без принудительного снабжения свободным кислородом. При проведении опытов предусматривалось определение в жидких фазах содержаний золота, серебра, сульфат-,сульфит-и тиосульфат-ионов, поли-тионатов, а также суммы сульфид-и гидросульфид-ионов. Определение других компонентов в растворах и выяснение изменений, происходящих в составе твердых фаз, в рассматриваемых опытах не планировалось.

При проведении опытов использовалась дистиллированная вода со слабощелочной (близкой к нейтральной) реакцией и окислительными свойствами, природные сульфиды (пирит, галенит и халькопирит) и кальцит, характеризующиеся определенными элементами-примесями (таб. 1), и природное золото. Поскольку последнее содержит обычно то или иное количество серебра, мы сочли возможным использовать в опытах кюстелит 260 пробы.

Мономинеральные фракции сульфидов и кальцита измельчались предварительно до размера частиц диаметром менее 100 микрон. Частицы кюстелита, выделенные из протолочек рудного кварца, имели размеры от 0,5 до 1 мм; они вносились в твердые фазы в количестве 0,1 г па литр дистиллированной воды.

Результаты спектрального анализа минералов, использованных при проведении опытов

Элементы Содержание элементов в минералах, в %

пирит галенит халькопирит кальцит

Кремний . 0.06 0,04 0,02 _

Кальций . 0,06 0,04 1,00 основной

Магний. 0,00006 — 0,00004 —

Железо. основной 0,0001 основной 0,0002

Титан. 0,015 — 0,015 —

Марганец . 0,02 0,0003 0,003 0,01

Ванадий . 0,0006 — 0,0006 0,00003

Никель. 0,002 0,001 0,0004 —

Цирконий . 0,03 0,02 —

Иттрий. 0,018 — 0,018 0,018

Медь. 0,02 0,03 основной 0,002

Свинец . 0,12 основной 1,00 0Д8

Цинк. 0,12 — 3,00 0,008

Олово . 0,004 — 0,003 —

Серебро . 0,0004 0,02 0,001 0,0004

Как известно [3], агрегатное состояние частиц золота не влияет на растворение его сернистыми соединениями с образованием комплексных ионов. Это и позволило отказаться от использования тонкодисперсного золота, которое при периодическом взбалтывании содержимого сосудов могло бы образовывать коллоидные растворы и тем самым приводить к искажению результатов экспериментов.

Опыты ставились на длительную выдержку с периодическим встряхиванием. Газовая фаза в каждой колбе соединялась с наружной средой посредством пары стеклянных трубок внутренним диаметром 4 мм> изогнутых под прямым углом и пропущенных через резиновые пробки. Твердая фаза находилась на дне колб.

Перед началом опытов производились электрометрические замеры рН и ЕЬ дистиллированной воды. Такие же измерения осуществлялись и в растворах после окончания опытов. Результаты измерений приведены в табл. 2.

Для выполнения необходимых анализов полученные в опытах растворы отделялись от твердых фаз с помощью сифона и фильтровались через двойной бумажный фильтр «синяя лента». В полученных фильтратах производилось количественное определение различных содержащих

2 _ 2 ____2 — 3_

серу анионов [Э04 , ЭОз , НБ и Б 320з и политионатов] по из вестной методике [2] и полярографическое определение золота и серебра по методу, разработанному на кафедре физической и коллоидной химии Томского политехнического института [5, 6]. Количественное определение анионов проделано автором на кафедре геологии месторождений полезных ископаемых, а полярографические анализы выполнены химиком-аналитиком М. С. Чемерис в Проблемной геологической лаборатории Томского политехнического института.

Всего проведено 3 серии опытов. При проведении первой из них были использованы твердые фазы, состоящие из золота с пиритом (опыты 3 а, б, в) и галенитом (7 а, б, в). Сульфиды брались в количестве 1 г на литр дистиллированной воды. Продолжительность опытов данной серии так же, как и других, составляла 20, 40 и 260 суток.

Вторая серия экспериментов отличалась от предыдущей тем, что в состав твердых фаз вводился-еще и кальцит в количестве 0,3 г на 1 г пирита (опыты 4 а, б, в) или галенита (опыты 12 а, б, в).

В третьей серии опытов, в отличие от второй, твердые фазы содержали еще халькопирит в количестве 0,1 г на 1 г пирита (опыты 5 а, б, в) или галенита (опыты 13 а, б, в). Результаты анализов жидких фаз содержатся в табл. 2.

Результаты опытов по растворению природного золота в средах, возникающих при окислении некоторых сульфидов

№ опыта Продолжительность опыта в сутках Содержание компонентов

дистил- лиров. воды раствора в йонце опыта дистил- лиров. воды 1 ! раствора в ! конце опыта Аи мкгл мкгл мгл мгл БОГ мгл

За 260 7,30 3,41 + 15 +351 0,024 0,01 41.15 2,8 8,01

36 40 7,45 7,36 + 10 +210 — 23,46 — 0,40

Зв 20 7,45 7,43 +ю +222 — 0,05 16,05 — 6,80

7а 260 7,32 6,87 +20 +297 0,0004 — 55,55 0,5 0,40

76 40 7,45 7,41 +ю + 185 0,0006 — 14,40 0,7 0,30

7в 20 7,45 7,41 +ю 4300 — 0,5 12,76 3,24

4а 260 7,34 7,66 + 15 +220 — 37.88 — 2,00

46 40 7,45 8,05 + 10 +200 — — 18,93 — 0,80

4в 20 7,45 7,74 +10 +208 — — 6,17 — 4,00

12а 260 7,32 7,39 +20 +212 — — 54,32 —

126 40 7,45 8,55 + 10 + 130 — —- 8,64 — —

12в 20 7,45 7,72 + 10 +240 — 9,46 — —

5а 260 7,34 7.56 + 15 +206 — — 38,50 — 10,01

56 40 7,45 7,90 + 10 + 190 — — 20,99 — 0,80

5в 20 7,45 7,88 +10 + 190 —. 0,02 14,81 — 4,62

13а 260 7,32 7,60 +20 + 191 — 63,00 —. —

136 40 7,45 8,24 + 10 + 150 — — 4,12 — —

13в 20 7,45 7,79 +ю +225 — — 11,11 — —

Примечание: Б2—, НБ- и политионаты отсутствовали во всех растворах.

Проведение первой серии опытов позволило установить, что окисление пирита (опыты 3 а, б, в) сопровождалось значительным увеличением кислотности и существенными колебаниями окислительно-восстанови-

тельного потенциала растворов. Это явление свидетельствует об отсутствии стабильного ра^вновесия между твердой и жидкой фазами. Отсутствие такого равновесия имело место и в других сериях опытов. В составе жидких фаз было установлено наличие небольших количеств сульфат-и сульфит-ионов и в опыте 3 а присутствие тиосульфат-ионов.

Растворение золота наблюдалось лишь в опыте 3 а продолжительностью в 260 суток. Серебро было зафиксировано в слабощелочном растворе, полученном в опыте Зв (продолжительностью 20 суток), и в меньшем количестве—в кислой жидкой фазе, полученной в опыте 3 а (продолжительность 260 суток).

В растворах, возникших при окислении галенита, установлены меньшие содержания сульфит-ионов, чем при окислении пирита. Образование тиосульфат-ионов и растворение золота зафиксировано в опытах 7 б (продолжительность 40 суток) и 7а (продолжительность 260 суток). Серебро обнаружено лишь в слабощелочном растворе, полученном в опыте 7 в продолжительностью в 20 суток.

Растворы, полученные во второй серии опытов, характеризовались устойчивой щелочной реакцией и небольшими величинами окислитель-но-восстановительного потенциала. При окислении пирита (опыты 4 а, б, в) в присутствии кальцита в растворах накапливалось небольшое количество сульфат-и сульфит-ионов, а при окислении галенита в смеси с кальцитом (опыты 12 а, б, в) —только сульфат-ионы. Золото и серебро в этих растворах отсутствовали.

Политионаты, сульфид-и гидросульфид-ионы отсутствовали во всех растворах. Все растворы не имели опалесценции или других признаков, указывающих на наличие в них коллоидов. При окислении твердых фаз, содержащих пирит с халькопиритом или без него, в течение первых четырех суток визуально наблюдалось образование красновато-бурых налетов, вероятно, гидратов окиси железа. Наибольшей интенсивностью этот процесс отличался в первые сутки, особенно при окислении пирита без примеси кальцита (опыты 3 а, б/в). В жидкой фазе,полученной после окончания опыта За, содержалось значительное количество закисного железа, которое при окислении перекисью водорода обусловливало образование золя окисного железа.

Политионаты, сульфид- и гидросульфид-ионы в этих условиях не накапливаются в растворах, хотя в упомянутых уже опытах [7] они иногда фиксировались прямо или косвенно. Следовательно, кинетика окисления сульфидов тяжелых металлов в опытах, проведенных автором, отличается от той, которая имеет место при интенсивном снабжении растворов кислородом.

Поскольку золото зафиксировано только в тех жидких фазах, которые содержат тиосульфат-ионы (опыты 3 а, 7 а, 7 6), можно предположить, что оно растворялось там именно тиосульфатами. Высказанное предположение подтверждается тем, что золото не может растворяться сульфатами при той крупности частиц кюстелита, которые применялись в экспериментах [8]. Хлор-ионы, если они и присутствовали в растворах, также не могли растворять золото при тех значениях рН и ЕЙ, которые зафиксированы в табл. 2 [1].

Как показывают результаты экспериментов, растворение золота находится в прямой пропорциональной зависимости от количества тиосуль-фат-ионов в жидких фазах. Кроме того, обнаруживается такая же зависимость от величины рН (опыты 7 а и 7 6), что хорошо согласуется с известными данными [7].

Серебро, как видно из табл. 2, установлено только в жидких фазах, содержащих промежуточные кислородные соединения серы. При этом растворение его не обнаруживает зависимости от количества тиосульфат-ионов в растворах. Вместе с тем наблюдается определенная тенденция к растворению его слабощелочными растворами в начальные стадии окисления сульфидов при наименьшей концентрации сульфат-ионов.

Данных для суждения о том, чем вызвано растворение серебра в кислой жидкой фазе (опыт 3 а), пока недостаточно.

Результаты проведенных опытов позволяют сделать следующие выводы:

1. Окисление сульфидов тяжелых металлов в первоначально слабощелочной среде при недостаточном поступлении свободного кислорода в растворы сопровождается незначительным накоплением промежуточных кислородных соединений серы, в частности, тиосульфатов. Тем самым определяется слабая растворимость золота, которой все же будет вполне достаточно для того, чтобы привести к существенному перераспределению благородного металла в окисляющихся пиритовых рудах, характеризующихся содержаниями золота до 1—2 г/т.

2. Присутствие карбонатов, повышающих щелочность растворов, препятствует образованию тиосульфатов и других промежуточных кислородных соединений серы и, следовательно, растворению золота, тогда как при интенсивном снабжении растворов кислородом наблюдалось [7] прямо противоположное явление.

1. Р. М. Г а р р е л с. Минеральные равновесия. Изд-во ИЛ., 1962.

2. И. И. Гинзбург, Я. И. Ольшанский, В. В. Беляцкий. Экспериментальные исследования по окислению сульфидов.—Тр. ин-та геол. рудн. месторождений, петрогр., минералогии и геохимии, вып. 59. Изд. АН СССР, 1961.

3. О. Е. 3 в я г и н д е в Геохимия золота. Изд. АН СССР, 1941.

4. И. А. Каковский. К теории гидрометаллургии благородных металлов. — «Изв. АН СССР», № 7, 1.957.

5. Н. А. К о л и а к о в а. Применение метода пленочной полярографии с накоплением на твердом электроде для изучения кинетики электродных процессов и в гидрогеохимии. Автореф. дисс., представ, на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. Томск, 1968.

6. Н. А. К о л п а к о в а, А. Г. Стромберг, А. И. К а р т у ш и н с к а я. Определение нанограммовых количеств серебра, ртути и золота в природных водах сложного состава. Материалы Уральской паучно-техн. конф. работников хим. лабораторий, пром. предпр., высш. учебн. и науч.-исслед. ин-тов по методам анализа. Свердловск, 1967.

7. Л. П. Л и с т о в а, А. 3. В а й н ш т е й н, А. А. Рябинина. О растворении золота в средах, возникающих при окислении некоторых сульфидов.— В сб.: Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических пород. М., «Наука», 1966.

8. С. А. Плетнев. К вопросу о растворении золота в солях окиси железа. Сов. геол., сб. 17, 1947.

9. С. С. С м и р н о в. Зона окисления сульфидных месторожд. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1955.

10. Н. Г. Т ю р и н, И. А. К а к о в с к и й. О поведении золота и серебра в зоне окисления сульфидных месторождений.— Изв. вузов, «Цветные металлы», № 2, 1960.

Источник: cyberleninka.ru

Ученые поняли, почему золото хранится залежами, и почему рядом с мышьяком

Геохимики выяснили, что золото в земной коре располагается не равномерно, а там где есть мышьяк. С этим связаны отравления золотодобытчиков, отмечают исследователи. Открытие ученых должно упростить поиск новых месторождений золота и других драгоценных металлов.

Данные об исследовании были представлены на конференции Гольдшмидта учеными французского Национального центра научных исследований (CNRS).

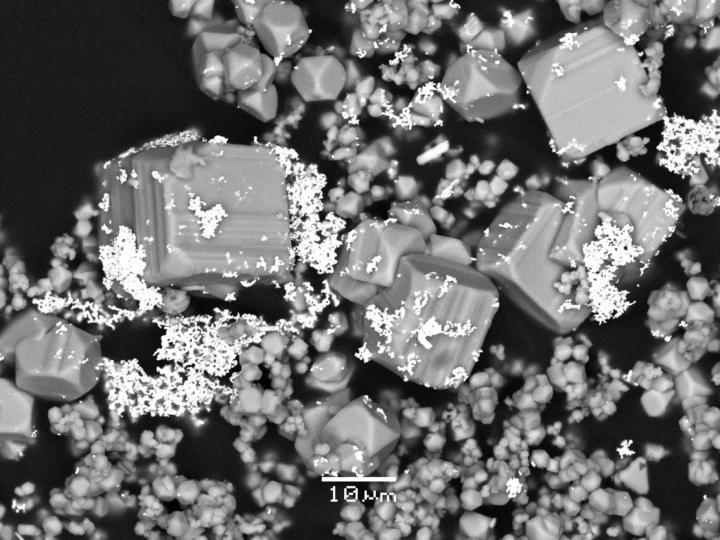

Ученые изучили золотосодержащие минералы при помощи интенсивного рентгеновского луча, который производит Европейский синхротроном (ESRF) в Гренобле, Франция. Выводы научной группы помогут упростить обнаружение новых месторождений золота и других драгоценных металлов, которые связываются с сульфидами железа, содержащими мышьяк.

Ведущий исследователь CNRS доктор Глеб Покровский отмечает, что результаты работы ученых позволят эффективнее перерабатывать золотую руду. Он пояснил, что соседство золота и мышьяка создавало серьезную опасность для здоровья старателей, но новая информация о происходящем на атомном уровне поможет предотвратить негативный эффект.

В 2019 году исследователям из Томска и Красноярска удалось установить, что повышенные концентрации золота ассоциированы с «нешаблонными» арсенопиритами, которые имеют различные погрешности химического состава и кристаллической решетки.

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) предлагал вариант биотрансформации сульфидно-арсенидной золотой руды путем применения технологической схемы с помощью бактерий. Для этого измельченное сырье требуется помещать в емкости, позволяющие циркулировать активному раствору (перколяторы), где на него в течение 110-115 суток воздействовал бактериальный раствор. Таким образом ученые надеялись решить проблему выделения значительного количества ядовитых отходов при обогащении руд.

- Научно-популярное

- Химия

Источник: habr.com