Увлеченным

Электрическое Электро

Себе и любимым

Все в дом В дом

Передвигаемся

Себе и любимым

Передвигаемся

«царское золото».

Поискать лоты, похожие на «царское золото»

- Никовилия → Портсигары → Серебро, золото 124

| Уточните поиск |

| Антиквариат и Искусство (212) • Ювелирные изделия (161) Золотые изделия (158) • Фарфор, Фаянс, Керамика (11) Фарфоровая посуда и изделия (11) • Иконы (11) Иконы (8) • Стекло и Хрусталь (6) До 1917 г. (6) Драгоценности и украшения (71) • Кольца (32) • Серьги (10) • Броши (10) • Браслеты (7) Коллекционное (93) • Монеты (32) Россия и СССР (31) • Копии или реплики (36) Копии и реплики наград, жетонов, медалей, значков (19) Копии банкнот и бон (13) |

|

Прочие разделы Увлеченным

Электрическое

Себе и любимым

Все в дом

Передвигаемся

Остальное

Все права защищены 1999-2023 Мешок Wed, 05 Jul 2023 15:36:53 +0300 Источник: meshok.net Золотые монеты периода царской России

В 1701 году на смену стандартным гривнам и рублям пришли первые золотые монеты царской России. Чеканить их начал Петр I, и делал это с особой изящностью и красотой. С этого времени и пошла мода среди каждого из следующих императоров на изготовление собственных монет. В период царства Николая II их было изготовлено около 20 видов, 10 из которых были из золота. Монеты выпускались разными тиражами, на данный момент определённая их часть попала в частный оборот. Стоимость стала определяться в зависимости от того самого тиража и их оставшегося количества. Чем реже экземпляр, тем больше он стоит. Цена за единицу может доходить до 2 сотен тысяч у. е., а то и больше. Валюта «Рус»Существует информация о том, что Николай II имел репутацию нерешительного царя. Это произошло из-за неуверенности в принятии каких-либо ответственных решений или их изменения. Такое поведение не раз вводило в замешательство всех людей, находящихся при дворе. Не могло это не коснуться и финансовой стороны вопроса. У царя была идея о замене рубля на новую единицу валюты – «рус». Но монеты не вошли в полноценный оборот, так как не понравились Николаю. Отмечают, что пробная партия «русов» отличалась необычно красивым внешним видом, но в итоге она так и не получила широкого применения.

Изготовляли «русы» в 3-х номиналах: 5 рублей, 10 и 15. Основной задачей валюты и всех изменений в отношении отмены рубля было создать отвлекающий манёвр от роста цены империалов. Каждый из 5-ти комплектов уже имеет своих владельцев. Часть из них находятся в Государственном музее истории России, другая – в Эрмитаже и Смитсоновском музее в соединённых штатах Америки. Два комплекта «русов» находятся в руках частников, причем, кто является владельцем одного из них, пока не известно. Червонец из золота 1899 годаВсего золотых монет было выпущено около 27 миллионов экземпляров. Предметом для такого тиража была необходимость наполнения бюджета государства. Основную часть средств было решено направить на усовершенствование оборонных возможностей и развитие национального хозяйства.

Решением императора, царские золотые монеты стали легче. Имеющийся ранее вес в 12,9 грамм уменьшился до 8,6. В состав всех червонцев входило золото 900-й пробы.

В итоге данные золотые монеты стали такими же популярными, как и бумажные деньги. Это было обусловлено большим тиражом, который ещё несколько раз возобновлялся в промежутке с 1899 до 1911 года. 10 рублей 1906 годаЕщё один червонец, называемый царской монетой, изготовили в 1906 году. Но его произвели всего в 10 экземплярах. Поэтому стоимость будет значительно выше, чем монет 1988 года, из-за его чрезвычайной редкости. Внешне между собой червонцы отличаются только парой особенностей, годом выпуска, указанным под гербом и надписью на ребре. Монета 1906 года имеет аббревиатуру «АР», то есть Александр Редько, который на тот момент занимал должность минцмейстера.

Всегда возникает вопрос, почему выпущенных монет было так мало? Это объясняется тем, что тираж был пробным. Его удалось продолжить, но спустя несколько лет, в 1909 году. ЦеныПри проведении аукционов среди нумизматов, червонец 1906 г. чеканки имеет стартовую цену 20 000 долларов за экземпляр.

Существовали и многие другие монеты, выпускаемые Николаем II в 1898, 1901 и 1895 годах. Но их количество доходило до нескольких миллионов штук. Поэтому они не имеют ценности большей, чем цены за драгоценный металл, используемый при чеканке. В среднем, червонец можно купить за 15 000-20 000 тыс. руб. В таблице приведена стоимость на остальные ценные денежные знаки разной сохранности, которые изготовлял Николай II в разные годы своего правления: |

В пещере нашли 5 тонн золотых слитков… #находка #новости

| 1911 | Червонец (ЭБ) | 22 281 | 28 520 | 29 740 | 47 571 | 152 321 |

| 1911 | 5 рублей (ЭБ) | 141 332 | 175 145 | 236 453 | 320 592 | 337 357 |

| 1910 | Червонец (ЭБ) | 32 000 | 90 791 | 139 361 | 151 298 | 640 316 |

| 1910 | 5 рублей (ЭБ) | 12 680 | 38 275 | 86 359 | 95 817 | — |

| 1909 | Червонец (ЭБ) | 23 158 | 39 856 | 48 456 | 72 058 | 597 682 |

| 1909 | 5 рублей (ЭБ) | 13 838 | 31 069 | 37 104 | 64 374 | 649 578 |

| 1903 | Червонец (АР) | 16 931 | 29 119 | 27 335 | 54 030 | 1,09млн |

| 1901 | 5 рублей (АР) | 15 600 | 20191 | 22 915 | 25 824 | 169 529 |

| 1897 | 5 рублей (АГ) | 10 209 | 12 694 | 13 799 | 28 439 | 92 927 |

Полуимпериалы

Существует ошибочное мнение среди нумизматов новичков, что полуимпериал – это исключительно монета 5-ти рублей, изготовленная из золота. Это не совсем так: после проведения реформы в 1897 году, ему также было присвоено достоинство в 7,5 рублей.

Подлинные полуимпериалы отличаются соответствующей надписью на одной из сторон. Они были выпущены Николаем II исключительно в период с 1895 по 1897 год. В каждый из годов было изготовлено 36 экземпляров.

Что изображено на деньгах?

- Лицевая сторона являла собой портрет правителя и две фразы вокруг него.

- Размер – 21,3 мм.

- Золота в монете – 5,8 грамм.

- На ребре фраза – «Чистаго золота 1 золотникъ 34,68 долей (А.Г.)».

Царские 5 рублей являются достаточно редкими, поэтому их стоимость может достигать 150-200 тысяч долларов. При этом наблюдается, что цена растет с каждым годом.

В Украине она доходит до 5 200 000 гривен. Также на предложенную сумму может повлиять и состояние полуимпериала: если оно идеально, монета будет продана дороже.

Империалы

Империалы изготовляли в те же года, что и полуимпериалы. Но их было произведено немного больше, чем половинных экземпляров, а именно 125 штук.

Сколько же стоит такая монета? Хоть тираж не отличался малым количеством экземпляров, она имеет большую популярность среди коллекционеров.

Поэтому цена на неё достаточно высока, и стартует с отметки 50 тысяч у. е. А максимальная её ценность доходила до 250 000 долларов или 14,5 млн. российских рублей.

Многие могут посчитать, что цена не обдуманна, и монета не имеет такой ценности, какую ей приписывают. Только опытный нумизмат в силах адекватно объяснить, почему эта денежная единица так ценится среди коллекционеров.

37,5 рублей

Это те самые 100 франков. Тираж в двести тридцать пять штук был выпущен в 1902 году. Их внешность имеет много общего с юбилейной монетой 1896 года, она имела тот же вес, но отличалась номиналом.

В тот период франк терпел большой уровень инфляции, поэтому не до конца понятно, зачем Николай II решил изготовить монету такого номинала с учетом инфляции чужой страны. Практически каждая из них попала в руки высших питерских и московских особ, а другая часть ушла в игровые залы казино, ставки в которых воспринимались только во франках.

В наше время монета оценена в 130-170 тысяч долларов. При этом купить её достаточно сложно, борьба на аукционах за 37,5 рублей того времени очень ужесточена.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что эти золотые монеты могут быть как очень дорогими, так и иметь скромную цену, которая измеряется в стоимости за грамм драгоценного металла, из которого она сделана. Большая их часть находится в руках коллекционеров. Поэтому их продажа не является чрезвычайно сложной и недоступной, как и покупка.

Существует множество ресурсов в интернете, предоставляющих услуги по оценке стоимости монет России и их продаже. Но нужно быть бдительным и уметь отличать мошенников от добросовестных коллекционеров.

Источник: prodragmetally.ru

Каталог монет Допетровской Руси 1533-1717 год

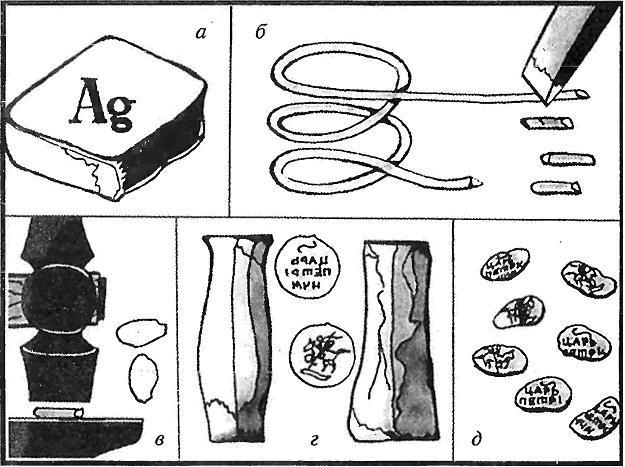

Денежное сырье — в первую очередь это иноземные серебряные монеты. Проведение обработки сырья было начато с проведения предварительного очищения от примесей до получения пробы 960. Слитки, которые были получены после осуществления переплавки, перерабатывают в проволоку, ее режут на фрагменты требуемой длины. Их затем расплющивают и отжигают для обеспечения пластичности.

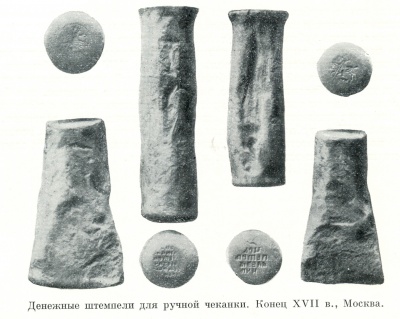

Заготовки поступают к монетному чеканщику. Чеканку выполняют за счет пары штемпелей, на их рабочих поверхностях есть негативные изображения двух сторон монеты. В специально предназначенной для этого подставке закрепляют нижний штемпель, а верхний чеканщик удерживает в руке, наставляя на заготовку, положенную на нижний штемпель.

Штемпели получают за счет осуществления из выбивки на раскаленном железе при посредстве закаленных маточников с рельефным изображением. Один маточник обеспечивает возможность изготовления целой позволял серии штемпелей, являющихся одинаковыми. В этом и есть на практике смысл его использования на практике. Для создания маточника нужна матрица.

На ней требуется вырезать негативное изображение монеты. На размягченном маточнике выбивают с применением матрицы определенный рисунок, а затем проводят доработку резцами.  Матрицы становятся сразу негодными, после их самого первого использования. Самые стойкие из них иногда можно также применять и во второй раз.

Матрицы становятся сразу негодными, после их самого первого использования. Самые стойкие из них иногда можно также применять и во второй раз.

В итоге получают похожие варианты лицевых сторон, в частности: лс 1.3.11 и другие варианты. С течением времени существовавшая ранее технология создания матриц стала более совершенной. В итоге появилась возможность производить штамповку схожих маточников.

Далее на фото можно увидеть то, что чеканка монет с верхнего и нижнего ряда проводилась с использованием самых разных маточников одного и того же самого варианта лицевой стороны Х.1.33. Следует при этом отметить здесь наличие разрушения 4 различных деталей данного изображения (1 — нижняя часть плаща, 2 — верхняя из двух перпендикулярно расположенных в отношении копя полос, которые означают полы кафтана, 3 — левая расположенная спереди нога коня, 4 — острие копья), они в каждом ряду происходят независимо, что нельзя себе представить при применении и единственного маточника на данной стороне.  Кроме существующих следов редукции маточника, у различных монет также бывают такие виды дефектов, которые оказываются связаны с разрушением штемпеля или с несовершенством выполнения чеканки вручную. Что касается причин появления подобных видов дефектов, то они оказываются, в первую очередь, такими:

Кроме существующих следов редукции маточника, у различных монет также бывают такие виды дефектов, которые оказываются связаны с разрушением штемпеля или с несовершенством выполнения чеканки вручную. Что касается причин появления подобных видов дефектов, то они оказываются, в первую очередь, такими:

— чеканка разбитым штемпелем (с течением времени изображения постепенно утрачивают свою прежнюю четкость, и это отражается в итоге на уровне качества монеты);

— чеканка корродированным штемпелем (поле такой монеты, которая была отчеканена поврежденным штемпелем, становится матовой, зернистой);

— непрочеканка (ввиду недостаточной равномерности распределения удара, в итоге изображение оказывается несколько смазано, рисунок чеканится четко с одной стороны, и в то же время недостаточно — с другой);

— двойной удар (повторение удара) приводит к итоге к появлению на монете сдвоенного рисунка, это может быть целая серия монет с одним и тем же самым.

— смещение штемпеля (в этом случае получается неверное расположение заготовки между штемпелями, что ведет к смещению изображения, на монете оказывается частично свободное поле);

— «односторонка» (монета, у которой на одной из сторон изображение получается выпуклым, и соответственно с другой стороны оно углублено);

— нерасплющенная заготовка (она получается, когда в ходе выполнения работ по чеканке пропустили стадию предварительного плющения заготовки, в итоге монета оказывается рельефной и толстой, но небольшой по своему размеру

Немного истории

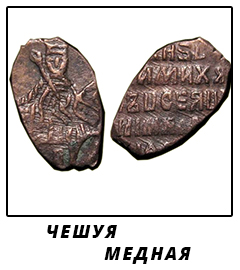

Большая часть нумизматов заинтересована лишь в монетах, произведенных в Российской Империи с начала 18 века. Однако совершенно незаслуженно обходят вниманием денежные номиналы Допетровской Руси, которые выглядят просто удивительно из-за необычных и разнообразных форм и рисунков. Одни из наиболее интересных вариантов предлагает каталог чешуи. Это миниатюрные монеты из серебра либо меди, в редких случаях – из золота. Другое их название – проволочные деньги (по методу их чеканки).

Все экземпляры в каталоге монет чешуики относятся к 16-18 веку. Среди них представлены как подлинные денежные номиналы, произведенные в монетных дворах, так и подделки того времени. Каталог монет Допетровской Руси 1533-1717 года предлагает ознакомиться с деньгами, бывшими в ходу при каждом из правителей этой эпохи.

Деньги в средневековой Москве

Долгое время на Руси не было своего монетного двора. Серебряный слиток под названием гривна считался основной денежной единицей. Вскоре появился рубль: тоже в виде слитка, а позже и как денежная единица.

Между XII веком и второй половиной XIV века на Руси не было монет: вместо них использовались серебряные слитки. Во времена татаро-монгольского правления частично использовались их серебряные данги, имитирующие ордынские монеты. Отсюда и пошло русское слово «деньги».

Между 1374 и 1380 годами в Московском княжестве началась первая именная чеканка монет князя Дмитрия Донского. Другие земли тоже стали чеканить собственные деньги: их украшали многочисленные непонятные и часто загадочные рисунки и трудночитаемые русские надписи. Отчасти это было связано с тем, что при ручной гравировке получалось набивать только треть или даже меньшую часть планируемого изображения. Форма этих тонких монет напоминала чешуйки: они были не круглыми, а вытянутыми, как плоские стручки. Со временем русские чеканщики сумели овладеть мастерством нанесения на поверхность денег тщательно выполненного изящного изображения чуть больше сантиметра в диаметре.

Между 1374 и 1380 годами в Московском княжестве началась первая именная чеканка монет князя Дмитрия Донского. Другие земли тоже стали чеканить собственные деньги: их украшали многочисленные непонятные и часто загадочные рисунки и трудночитаемые русские надписи. Отчасти это было связано с тем, что при ручной гравировке получалось набивать только треть или даже меньшую часть планируемого изображения. Форма этих тонких монет напоминала чешуйки: они были не круглыми, а вытянутыми, как плоские стручки. Со временем русские чеканщики сумели овладеть мастерством нанесения на поверхность денег тщательно выполненного изящного изображения чуть больше сантиметра в диаметре.

Изготовление мелких разномасштабных монет было достаточно простым: сначала серебро отливалось в специальной форме, затем другие мастера делали серебряную проволоку, граверы сплющивали ее и пробивали круглые отверстия в ровных дощечках. Полученные формы отправляли в монетные дворы, где чеканщики производили в них деньги. В таких монетах с обеих сторон виднелись неровные края, образованные следами отрезания дощечки от проволоки.

От полушки до рубля

При Иване Грозном чеканились три унифицированных номинала монет: копейка, деньга (полкопейки) и самая мелкая монета (четверть копейки) – полушка. Такие понятия, как «рубль» и «полтина», были исчисляемыми и равнялись соответственно 100 и 50 отчеканенным копейкам. На копейке изображался всадник в короне или в шапке, с копьем острием вниз (отсюда и название номинала), а также имелась надпись с именем и титулом царя на реверсе.

На деньгах изображался всадник с саблей, с коротким царским титулом на решке. На аверсе полушки была изображена птица, а на реверсе – название денежного номинала. Новые деньги производились на государственных монетных дворах. Применялись стандарты по весу каждого номинала: 0,68 г для копейки, 0,34 г для деньги и 0,17 г для полушки.

Монетный двор на Руси был открытым или свободным: любой, кто владел серебряными иностранными монетами, изделиями из серебра или слитками, мог прийти туда и отлить себе из серебра деньги. Таким образом обеспечивались точный вес и чистота русской копейки – привозившие серебряные изделия точно знали, что это за металл, сколько он весит и сколько монет можно из него изготовить. В результате мастера монетного двора не могли делать монеты легче или добавлять в них более дешевые металлы, чтобы чеканить больше денег.

Фальшивомонетчики и наказание

Во многих странах подделка денег строго наказывалась с самого начала их изготовления, в том числе на Руси. В Средние века фальшивомонетчикам заливали в глотку расплавленный свинец. В первые годы правления Михаила Романова наказание таких преступников стало менее строгим: их публично били плетьми, клеймили надписью «вор» на щеке и ссылали в отдаленные земли. Фальшивомонетный бизнес в то время процветал из-за «гуманного» наказания. Количество подделок и грабежей начало стремительно расти, и в 1637 году была вновь введена смертная казнь.

Однако фальсификаторы продолжали свою работу, несмотря на то, что им угрожала жестокая смерть. Деньги подделывались путем снижения веса серебра или добавления в него других более дешевых металлов. Иногда для чеканки использовали олово или медь, а затем монеты покрывали серебром.

Подделки выпускались не только ремесленниками, но и иностранными мастерскими, в основном шведскими и датскими. Технология производства чешуйчатых монет и система номиналов, принятые при Иване Грозном, просуществовали до начала 18 века. Затем Петр Первый, не любивший старых обычаев и называвший мелкую проволочную копейку «серебряной вошью», ввел европейские денежные стандарты. Монеты стали крупнее и круглее, их стали чеканить машинами, причем при чеканке использовали золото, серебро и медь.

Источник: xn—-8sbanh2blw.xn--p1ai