Некоторые желающие разбогатеть пытаются искать золотые залежи с помощью детектора. Но такое занятие не продуктивно и связано с бессмысленной потерей времени, поскольку данный инструмент, кроме золота, одинаково реагирует на множество других сплавов.

Чтобы добиться успеха, предварительно требуется:

- изучить топографическую карту местности на предмет возможного содержания данного металла;

- ознакомиться с территорией, определив по косвенным признакам наиболее перспективный участок для разработки.

При большой глубине нахождения залежей придется вытаскивать наверх огромные объемы грунта, с обустройством шахты. Работая с металлоискателем, следует приготовиться к длительному и упорному труду, не всегда с успешным результатом.

Несмотря на трудности разработки месторождений золота, количество старателей год от года увеличивается. Но реальность такова, что даже самые простые способы получения золота из камня не эффективны без специализированной техники и современных технологий, возможных к применению только в промышленных масштабах.

Сульфидный кварц -отличие

Извлечение золота из камней

Разработки новых технологий позволяют легко добывать золото из камня. Но определить, какой из минералов содержит золото, без специальных исследований невозможно. Многие горные породы, на первый взгляд, выглядят идентично содержащим этот драгоценный металл, со схожей структурой и цветовой гаммой – от красной до оранжевой. Поэтому даже опытные ювелиры вынуждены применять высокие технологии, чтобы отличить золото от минералов:

- пирита;

- халькопирита;

- пентландита;

- пирофиллита;

- слюды.

Чтобы распознать присутствие золотоносного камня в горной породе, минерал необходимо раздробить молотком, оценив результат по наличию следующих признаков:

- вкрапления золота расплющатся;

- полудрагоценные камни и минералы раздробятся в крошку;

- слюда рассыплется песком.

Обратите внимание! Некоторые камни, внешне похожие на золотосодержащие и при механическом воздействии образующие сплюснутые вкрапления, могут оказаться без содержания драгоценного металла.

Современные технологии добычи

Добытую руду из карьера самосвалами доставляют на обогатительную фабрику, где сырье проходит первичную обработку:

- сортировку, в зависимости от процентного содержания металла;

- перемешивание партий для образования однородного состава по степени наличия золота;

- отсеивание крупных включений, отдельно подвергаемых дополнительному измельчению;

- перемалывание сырья в пылевидную массу и последующее обогащение с добавлением воды, приготовление готового к обработке материала путем флотации – насыщения воздухом;

- внесение химических реагентов, способствующих отделению золота;

- из полученного состава отбирается пена (непосредственно – золотая взвесь), загущаемая посредством специальных реактивов;

- следующий этап – отжим лишней воды в пресс-фильтрах;

- обезвоженный материал высушивается в печах при высоких температурах и дробится.

Одна тонна полученного по итогам обработки концентрата содержит до пятидесяти граммов золота.

Поиск золота в кварцевой руде.Два простых метода определения.

Продукция обогатительной фабрики окончательно превращается в драгоценный металл после переплавки на гидрометаллургическом комбинате.

Источник: master-uvelir.ru

Золото, заключенное в кварце

Минералы и горные породы / Описание минерала Кварц

Зоны рассланцевания, имеющие простое строение, сопровождаются редкими оперяющими трещинами. Это сжатые нарушения, не обладающие раскрытыми полостями и поэтому минерализующиеся преимущественно как закрытые трещинные системы. Оруденение в них проявляется чаще при проникновении реакционноспособных растворов, метасоматический замещающих рассланцованную породу.

Другой распространенный тип непротяженных рудовмещающих нарушений представлен зонами брекчий, примыкающих к тектоническому шву (или плоскости скольжения). По мере удаления от него брекчия трансформируется в сеть трещин, а затем все более редкие трещины одного направления. В рудных телах, развитых в таких зонах брекчий, основной объем минерального вещества тяготеет к тектоническому шву, где и устанавливаются промышленные содержания золота, быстро убывающие по мере сокращения количества рудных и жильных минералов.

Вместо изгибающихся и мощных прожилковых зон, столь характерных для месторождений архейских зеленосланцевых поясов, на рассматриваемых рудоносных участках в зонах рассланцевания локализуется прожилково-вкрапленное, реже вкрапленное оруденение, а в зонах брекчий и дробления — сравнительно маломощные жилы (с брекчиевой текстурой руд), штокверки или жилы, которые комбинируются с гнездами, сопутствующими прожилками и вкрапленностью сульфидов. Апофизы редки и непротяженны, что свидетельствует о малоамплитудности внутрирудных перемещений.

Существенно отличаются руды по составу. Это сульфидно-кварцевые руды, заключающие 3—5 % рудных минералов. Кроме кварца, из жильных минералов на некоторых объектах установлены карбонаты, в том числе анкерит. В числе главных сульфидов распространены пирит, реже арсенопирит.

Им резко подчинены сульфиды Сu, РЬ и Zn, пирротин, а также еще более редкие блеклые руды, борнит, джемсонит, буланжерит, антимонит. На единичных объектах устанавливаются из ранних минералов — шеелит, молибденит, магнетит и гематит, из ассоциирующих с сульфидами — теллуриды Au, Ag, Bi, из поздних — киноварь и барит.

Золото, заключенное в кварце, — крупное, в сульфидах — от тонкодисперсного до 50 мкм. Большинство золотинок при этом выполняют участки микротрещинок в пирите и арсенопирите и чаще ассоциируют с кварцем, реже с кварцем, халькопиритом или борнитом, теллури-дами. Отмечено, что увеличение в жильном кварце сульфидов влечет за собой повышение содержания Au. Наиболее высокие значения его (обычно превышающие 10 г/т) отмечены для сульфидно-кварцевых жил, наиболее низкие (до 2 г/т) — для зон вкрапленных и прожилково-вкрапленных руд.

Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды приурочены к зонам кварцевых и анкерит-серицит-кварцевых метасоматитов. Шток-верковые и жильные тела сопровождаются березитовыми и листвени-товыми околорудными изменениями.

Источник: catalogmineralov.ru

Закономерности высокого содержания золота в кварцевых жилах на месторождении Акбакай

Шакенов, Т. А. Закономерности высокого содержания золота в кварцевых жилах на месторождении Акбакай / Т. А. Шакенов, З. Ж. Кожахметова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 70-75. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57488/ (дата обращения: 04.07.2023).

Актуальность данной темы заключается в том, что закономерности могут служить основанием для продолжения поисково-оценочных работ, их учет повысит эффективность геологоразведочных исследований и приведёт к ускорению, и экономии работ, а также позволит дать новые теоретические прогнозы. Конечным результатом может стать расширение ресурсной базы коренного золота.

Месторождение золота Акбакай было открыто в 1969 году Жетысуйской золоторудной экспедицией при проведении детальных поисков золота (Дуйсенбеков Д. Д. и др.).

Район месторождения Акбакай является частью крупнейшей в Казахстане геологической структуры — Чу-Балхашского антиклинория. В составе его выделяются Жалаир-Найманская и Сарытумская геосинклинали, разделенные узкой Жельтауской геоантиклиналью. Главнейшей структурой, определившей геологическое развитие и металлогению его, является Жалаир-Найманская зона глубинных разломов. Месторождение Акбакай локализовано в узле сопряжения Сарытумской и Жалаир-Найманской геосинклиналии. Главнейшими элементами геологического строения Акбакайского месторождения являются:

1) вмещающие породы диорит-гранодиоритового состава, являющиеся компетентными породами как для выдержанного трещинообразования, так и для гидротермально-метасоматического рудообразования;

2) проявление в несколько этапов трещинных разрывных структур 2 и 4 систем;

3) внедрение по трещинам разновозрастных дайковых образований;

4) проявление вдоль трещинных структур (зон) многостадийного гидротермального процесса с золотоотложением.

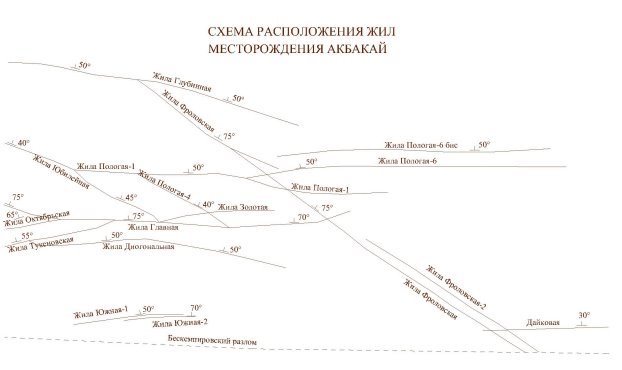

Кварцевые жилы месторождения Акбакай выполняют субширотные трещины и контролируются дайками лампрофирового состава. Всего на месторождении разведано 16 жил с балансовыми рудами промышленных категорий (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения жил месторождения Акбакай

По минералогическому составу руд месторождение Акбакай относится к золото-сульфидно-кварцевой формации. Основным полезным компонентом является золото. По морфологическим особенностям, условиям залегания и внутреннему строению месторождение относится к кварцевожильному небольшой мощности, минерализованным зонам с вкрапленным оруденением и тонкопрожилковым окварцеванием.

В целом месторождение Акбакай характеризуется резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения тел полезного ископаемого, весьма неравномерным распределением основных ценных компонентов и относится ко 2-ой группе сложности в соответствии с классификацией запасов.

Мигрируя в толщах, раствор захватывал тонкодисперсное золото, переводя его в состав коллоидов, и обогащался им по мере дальнейшего продвижения. Достигнув полостей межпластового отслаивания, коллоидное золото путём стяжения образовывало агрегаты тонкодисперсные, со временем увеличивавшиеся до размеров самородков [3].

В условиях складкообразования масштабы проявляемой кинетической и, следовательно, тепловой энергии достаточно велики, для того чтобы в смещаемых зонах температура растворов поднялась выше температуры плавления золота. Поэтому можно высказать предположение об образовании самородков в гомогенизированной парожидкостной среде путём слияния микрокапель бывшего коллоидного раствора в самородки под действием сил поверхностного натяжения. В настоящее время [4] считается, что образование самородков происходит исключительно в перенасыщенных золотом растворах кварца с температурами в первые сотни градусов. Далее, в гранодиоритах остаточная вода растворяла содержащиеся в них крупицы кварца. Полученный таким образом силикатный раствор заполнял одновременно с коллоидным золотом межпластовые полости, образовывая тем самым рудоносные кварцевые жилы.

В процессе формирования складчатости в породах создаются благоприятные физико-химические условия для образования золотокварцевых жил на основе гидротермального процесса. Самородки могут образовываться и в условиях высоких температур, обеспечивающих расплав золотин.

Рассматривая в общем плане распределение золота в плоскости рудных тел можно отметить, что обогащенными являются их центральные части. На фоне этой общей закономерности выделяются локальные участки богатых руд. Размеры их составляют в поперечнике от первых метров до 40–50 м, редко более.

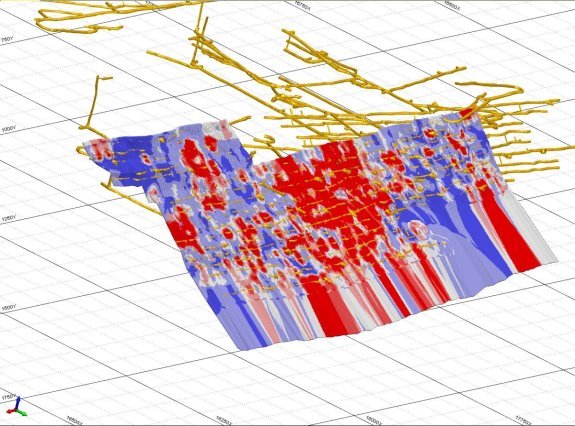

Опыт эксплуатации месторождения показал полное соответствие геологических границ рудных тел фактически наблюдаемому рудораспределению. В геологических границах сосредоточены практически все повышенные концентрации золота. Вне их слабо гидротермально измененные породы содержат, как правило, до 1,0 г/т золота (рис. 2).

Рис. 2 Блочная модель рудного тела месторождения Акбакай

На фоне общего склонения оруденения к западу выявлены рудные столбы, (6 столбов) положение которых определено рядом структурных элементов. Местоположение рудных столбов (участков), ряд определяющих структурных элементов и их параметры приведен ниже:

− участок сопряжения жил Главной и Октябрьской протяженностью 25 м (горизонт 20 м между профилями XVI-XVII);

− участок соединения жилы и дайки лампрофиров протяженностью 65 м (горизонт 20 м вблизи профиля XVII);

− участок пересечения кварцевой жилой дайки лампрфиров на протяжении 25 м, (горизонт 20 м вблизи профиля XXII);

− участок пересечения жилы и ее смещение на 5–6 м двумя поперечными разрывами на протяжении 20 м (горизонт 100 м, западнее профиля XVIII);

− участок расщепления жилы на две ветви, пересечение одной из ветвей дайки лампрофиров, пересечение и смещение рудного тела разломом на протяженности участка 40,0 м (горизонт 100 м вблизи профиля XVIII-XX);

− участок сопряжения и пересечения рудной зоны (жила, дайка) с дайкой гранодиорит-порфира и наличие мелких поперечных разрывов с осложнением морфологического строения жилы в местах сопряжения и пересечения.

На описываемом отрезке жилы установлено два рудных столба, связанных с пересечением жилой дайки лампрофиров.

Повышенные концентрации золота начинаются на сопряжении с жилой Главная (120 м штрека). Этот отрезок рудного тела, имеющий простирание 15–20 о , отнесен нами к жиле Пологая 1. Не исключено, однако, что он является продолжением жилы Тукеновская уже в висячем блоке жилы Главная.

Руды месторождения Акбакай по степени окисления подразделяются на первичные сульфидные и слабоокисленные. В настоящее время второй тип руд полностью отработан. Фактически оставшиеся в недрах запасы представлены только первичными рудами. Минералогический состав первичных руд достаточно прост. Основными рудными минералами являются арсенопирит, пирит, золото, сфалерит, халькопирит, антимонит, галенит, блёклая руда, из которых на первых двух минералов приходится более 75 % их объема. Содержание сульфидов на верхних горизонтах месторождения составляет 7–10 %, уменьшаясь с глубиной по крутопадающим жилам до 4–5 % и в пологопадающих — до 1,5–2,5 %.

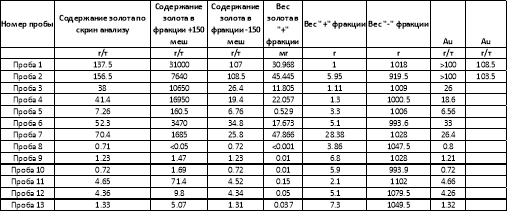

Данные скрин-анализа

Наиболее общей закономерностью на месторождении Акбакай является тот факт, что обогащенными золотом оказываются центральные части жил. По падению, восстанию и флангам золотоносность постепенно снижается.

На месторождении выделяются геолого-структурные элементы разного вида, контролирующие различные по площадным размерам рудные столбы. Крупные структурные элементы (Западно-Акбакайский разлом), контакт Кызылжартасского интрузива, некоторые субмеридиональные разрывы, участки сопряжения крутопадающих жил на западном фланге предопределяют западное склонение, как рудных тел, так и крупных столбов в пределах крутопадающих жил Главная, Фроловская и Золотая.

Крутое (50–60 о ) погружение рудных столбов к западу совпадает с падением указанных выше структурных элементов. Двухгранный угол, образованный Западно-Акбакайским и Бескемпирским разломами, имеет юго-западное погружение и, возможно, являлся тем направлением, вдоль которого циркулировали расплавы и рудные растворы. Линии сопряжения кварцевых жил с жилой Главная являются вторым по значимости структурным элементом, контролирующим общее направление рудных столбов. Четко этот фактор контроля виден на примерах жил Октябрьская и Тукеновская. В пологих жилах Юбилейная и Пологая 1 контуры богатых руд в целом параллельны линиям сопряжения их с жилой Главная.

На фоне общей закономерности размещения богатых руд и крупных столбов выделяются рудные столбы высокого порядка, которые часто фиксируются двумя — тремя пересечениями (длина в плане до 10м), а иногда и более протяженные — от 20–40 до 60м. Они контролируются перечисленными ниже геолого-структурными элементами (в порядке убывающей значимости) или их сочетаниями.

- Сопряжения кварцевых жил. Вблизи сопряжений и непосредственно в них обогащенной золотом оказывается одна из жил, в то время как вторая жила характеризуется средней или даже низкой золотоносностью. Часто богатыми оказываются участки промышленных жил, когда к ним подходят второстепенные, обычно пологие жилы. Наиболее богатым и протяженным является рудный столб жилы Юбилейная-60, тяготеющий к сопряжению с жилой Пологая 1. Золотоносность последней жилы на участке сопряжения невысокая.

- Пересечение кварцевыми жилами рудоконтролирующих даек лампрофиров. Рудные столбы приурочены как непосредственно к самим пересечениям, так и к участкам сближения жилы с дайкой. В последнем случае они имеют несколько большую протяженность.

- Поперечные дорудные разрывные нарушения являются широко распространенным структурным элементом. Связанные с ними рудные столбы имеют, за небольшими исключениями, небольшие площадные размеры, но весьма высокие концентрации золота.

- Участки осложнения морфологии рудных тел изгибами жил в плане или разрезе и расщепление их.

- Внутрирудные дайки. Всего отмечено два рудных столба, связанных с внутрирудными дайками, но их может быть значительно больше.

- Данилов В. И., Дурсунов А. Д. Отчет о геологоразведочных работах на золоторудном месторождении Акбакай за 1971–74 гг. // Николаевка, 1974 г.

- Яренский Ю. Е., Лось В. Л. Пересчет запасов месторождения Акбакай. Часть I // Алматы, 2000 г.

- Бураков А. М., Ермаков С. А., Блинов А. А. Формы золотоносности и перспективы извлечения металла из песков Куранахской погребённой россыпи.//Россыпи, источники, их генезис и перспективы. — Материалы конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения И. С. Рожкова и Ю. Н. Трушкова. — Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2000. — С. 196–201.

- Самусиков В. П. Самородки золота — условия их образования (на примере месторождений Яно-Колымского пояса). // Записки Российского минералогического общества. — 2011, № 4. — С. 38–55.

Источник: moluch.ru