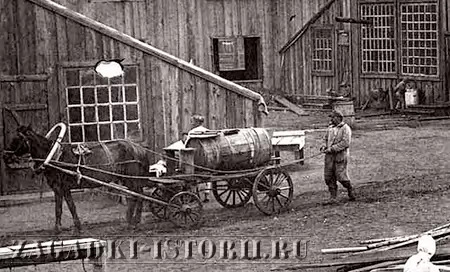

Где-то со второй половины XVII века в больших русских городах к привычным шумам добавился скрип телеги, проседающей под тяжестью ассенизационной бочки. Это золотари, жрецы чистоты, ехали по своим неотложным делам…

Бочка золотаря должна была плотно закрываться и не пропускать воду. Но из-за переполненности содержимое порой выливалось наружу, и зловонная жижа разливалась по мостовой. Смрад стоял даже на главных улицах, включая Красную площадь в Москве. Поэтому в день, когда намечался выезд высочайших особ, подводам золотарей на улицах появляться запрещалось. Позже время их пребывания в городе и вовсе ограничили ночными часами.

С ковшом по жизни

К рабочим инструментам золотаря относился большой ковш, гордо торчавший из бочки. Им вычищали выгребные ямы, освобождали от нечистот городские улицы, куда из-за отсутствия канализации помои и грязь часто выливались прямо из окон.

В Петербурге горячая пора для золотарей наступала в преддверии периода наводнений. Еще Петра I смущали «смрадный дух» и «зловонные реки» вокруг города. От богатой органикой воды чернела золотая и серебряная царская посуда. Что уж говорить про весну, когда с таянием снега стремительные потоки воды смывали отходы канализации в ближайшие водоемы.

Когда Крест как символ появился на Руси !

Понятно, что за свой труд золотари запрашивали немало, но особо торговаться не приходилось. В противном случае жителям пришлось бы либо плавать в нечистотах, либо самостоятельно вывозить отходы на специально оборудованные свалки за пределы города.

Специфика работы объясняла низкий социальный статус золотарей. Но насмехаться над ними было себе дороже. Они могли и отомстить обидчику, вывалив у него под окнами содержимое бочки.

Но вот в Толковом словаре Даля с представителями этой профессии не церемонились. Называли просто, без затей — дермопрятами или парашниками.

В их обязанности, кроме опорожнения выгребных ям, входило поддержание порядка на улицах. Там вдобавок к конскому навозу лежал кучами вываливаемый из окон мусор, сверху еще приправленный помоями.

Дерьмо во сне — к деньгам

Хотя насмехаться над золотарями побаивались, анекдоты все же слагали.

Теплый летний вечер. В театре закончился спектакль. Дамы в мехах и перьях ведут светскую беседу с кавалерами. Неожиданно появляется повозка золотарей, распространяя вокруг себя зловоние. С бочки, полной нечистот, свешивается огромный ковш. И тут один золотарь обращается к другому: «Петрович, ты, тавой, следи, а то щас ковш сопрут…»

Доходы у золотарей были солидные. «Мы в день целковый получаем, а тебе и вся цена грош», — говорит «дяде Николаю» один из золотарей в книге Михаила Салтыкова-Щедрина «Недоконченные беседы».

Кроме того, и работу золотари делали крайне важную, помогая предотвращать в больших городах эпидемии. В старину их называли санитарами города, уважали, хотя и зажимали нос при их появлении.

Золото Якутии. Поход Сибирякова | @rgo_films | Сибиряковская экспедиция

Особым успехом у противоположного пола представители этой профессии не пользовались. Поэтому, как правило, в золотари шли бывалые мужики из деревни. Пахать землю сил уже не хватало, а тут материал полегче. Вот и у Льва Толстого один из героев пьесы «Власть тьмы» отправляется золотарствовать: «Сперначала она ровно и… шибает, значит, дух-то, а обыкнешь — ничего… А что дух, значит… это нашему брату обижаться нельзя… Одежонку сменить тоже можно».

И хотя работу ассенизаторов прошлого никак нельзя было назвать благородной, удивительно, что в народе их окрестили именно золотарями. Ведь в обиходе уже существовала профессия золотаря. Так называли мастера-ювелира, работавшего с золотом. А тут — все основания для дальнейшей путаницы. Объяснений этому факту можно подыскать множество.

Этика прошлых лет не позволяла называть отходы точными терминами. Использовали шуточный термин «ночное золото». Соответственно, тех, кто это «золото» убирал, именовали золотарями.

Поскольку брали много за работу — могли «озолотиться». Случалось найти в нужниках некие ценности — тот же результат.

Кроме того, продукты жизнедеятельности человека и животных использовали в качестве удобрения. А в те времена урожай являлся одним из главнейших факторов благополучия и достатка. Опять-таки — содержимое ассенизационной бочки становилось «золотом». Да и процесс удобрения земли когда-то называли не иначе как «золочением».

А еще в народе верили, что видеть во сне экскременты — к деньгам, к золоту, измараться ими — к еще большим деньгам и богатству. Это, конечно, внесло свою лепту в необычное название.

Просуществовала профессия золотаря до конца XIX века. А потом преобразовалась в профессию ассенизатора, труд которого стал гораздо легче. Во всех городах появились канализация и новые технологические методы очистки от отходов и нечистот.

Рубрика: Забытое ремесло 902 просмотров

Источник: zagadki-istorii.ru

Золотые монеты России. Деньги из желтого драгоценного металла на Руси появились больше тысячи лет назад

Начало чеканки русских золотых монет многие корифеи российской нумизматики связывают с именем сына Василия II Темного, великого князя московского Иоанна III, во время правления которого и была отчеканена (по их мнению) первая русская монета – золотой угорский, аналогичный венгерской монете с гербом этой страны на лицевой стороне и изображением святого Владислава на оборотной стороне этого денежного знака.

Вес этой золотой монеты, как и традиционный дукат, составлял 3,5 грамма и в разных странах Европы назывался то «веницейским», то «цесарским», а то и «угорским». Именно это последнее название приглянулось великому князю Иоанну III.

Эта редчайшая монета сегодняшнего дня, единственный экземпляр которой хранится в Эрмитаже, – символ великого дела, которое завершил Иоанн III: собирание земли Русской и окончательное освобождение от монгольского ига. Отметим, что после Иоанна III чеканка золотых денежных знаков в Москве не прекращается и по сей день. Однако необходимо восстановить справедливость и начать рассказ о российских золотых монетах более раннего периода.

Монеты Владимира Святого

На рубеже X–XI веков в Киеве начали чеканить собственные денежные знаки из золота и серебра, которые в поздней нумизматической литературе были обозначены как «златники» и «сребреники» и имели важнейшее политическое значение, ибо появление этих монет извещало соседние европейские страны о рождении на берегах Днепра христианского славянского государства.

Напомним, что на лицевой стороне этого самого первого денежного знака Древней Руси – златника – помещено изображение великого князя в сидячем положении, на голове которого был венец из жемчуга. Левая рука великого князя покоилась на груди, а правая держала длинный жезл или посох в виде креста, «оконечность которого была украшена большими жемчужинами». По левую сторону Владимира Святого – изображение загадочных фигур (в виде трезубца). Круговая надпись на монете гласила: «ВЛАДИМИР А СЕ ЕГО ЗЛАТО» или «ВЛАДИМИР НА СТОЛЕ». Надпись была окружена ободком из жемчуга.

Оборотная сторона – погрудное изображение Спасителя, в левой руке которого Евангелие, «края которого украшены жемчугом». Голову Спасителя окружает венец из жемчуга. От внутреннего края венца идут внутрь шесть радиальных рядов из жемчуга. Это напоминание Византийского характера самого изображения венца. Круговая надпись гласит: «ИИСУС ХРИСТОС».

О чем же может нам, читатель, поведать эта самая древняя российская монета? Может, о той мудрости и непоколебимости легендарной бабки Владимира – великой княгини Ольги? А само изображение сидящего Иисуса Христа на оборотной стороне этой монеты? Не оно ли наиболее красноречиво напоминает потомкам о самой первой странице истории христианства на Руси?

И вписана эта страница в 955 году именно княгиней Ольгой. «Плененная лучами своего нового света, – описал это событие в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин, – Ольга захотела стать Христианкою, и сама отправилась в столицу империи и Веры Греческой, чтобы почерпнуть ее в самом источнике. Там Патриарх был ее наставником и крестителем, а Константин Багрянородный восприемником от купели. Император старался достойным образом угостить Княгиню народа знаменитого и сам описал для нас все любопытные обстоятельства ее представления».

Золотые монеты Петра I

Первые золотые монеты Петра I, приравненные по пробе и весу к польским и голландским червонцам, были 93-й пробы, а из фунта металла чеканилось 118 экземпляров этого денежного знака. Российским нумизматам известны два рубля чеканки 1721 года, на лицевой стороне которого изображение Петра Великого в лавровом венке.

Сенатским указом от 25 января 1712 года повелено было «. червонные золотые делать как в золоте, так и в весе и счетом в фунте во всем против Цесарских золотых . А в цесарских золотых на фунте чистаго самого золота девяносто четыре и полпята золотника, а счетом золотых в фунте по 118 и по 119 золотых».

Таким образом, золотой монетой до 1718 года служили червонцы, которые выбивали по 118–119 штук из фунта золота 94-й пробы. Цена червонца была определена в 2 рубля 25 копеек.

На лицевой стороне подобных червонцев помещалось изображение Петра I, в панцире и в мантии, с лавровым венком на голове. По бокам портрета следующая круговая надпись: «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКЗIЕВИЧ В.Р.П.» (всей России повелитель). На оборотной стороне размещено изображение двуглавого орла, увенчанного тремя коронами, из которых центральная значительно большего размера, чем две боковые. На груди у орла щит с изображением герба московского и круговая надпись: «ВСЕ PОСIСКИ САМОДЕРЖЕЦЪ».

Золото Екатерины II

Крупными просчетами и знаменательными событиями изобиловало пребывание на царском троне Екатерины II (1762–1796). «Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью, – писал об императрице историк B.C. Ключевский, – для нас она только предмет изучения».

Заменив по примеру предшественников иконографию лицевой стороны монет на свой портрет, Екатерина II сохранила и вес, и пробу золота и серебра в денежных знаках, чеканка которых была начата при Петре III. Однако высочайшим повелением 18 декабря 1763 года было определено уменьшить вес золотой монеты, так как «золотая империальная и полуимпериальная монета поныне делана была не в такой против серебряной пропорции, как то во всей Европе есть в употреблении и что посему и оную неотменно в ту же пропорцию установить должно, а именно, как один к пятнадцати».

До этого года золотая монета оставалась по своему внутреннему достоинству такой же, как и в предыдущее царствование. Она состояла из 10-рублевиков или империалов, 5-рублевиков или полуимпериалов и червонцев.

Отметим, что червонцы чеканились по 118 штук из фунта золота 94 пробы. Изменен был только внешний вид, на лицевой стороне монеты, как мы уже отмечали, был помещен портрет императрицы.

Уже в начале следующего года, а именно 30 марта 1764 года, в дополнение к указу от 18 декабря года 1763-го повелено было «делать из фунта золота 88 пробы», за исключением червонцев, которые оставались 94-й пробы.

Лицевая сторона 10-рублевого денежного знака (империала) состояла из погрудного изображения императрицы и круговой надписи, гласившей: «Б. М. ЕКАТЕРИНА II IМП. I САМОД. ВСЕРОС.».

Оборотная сторона состояла из изображения четырех узорчатых щитов, расположенных крест-накрест. В середине этой композиции был круглый щит, на котором размещен двуглавый орел, увенчанный тремя императорскими коронами, в лапах которого были скипетр и держава. Эта композиция содержала также гербы: Московский, Царства Сибирского и Царства Астраханского. Кроме того, оборотную сторону украшала следующая круговая надпись: «IМПРСКАС – РОССIЙС – МОН. ЦЕНВ – ДЕСЯТЬ РУБ».

Аналогичными были лицевая и оборотные стороны золотых монет достоинством 5 и 1 руб., а также золотые червонцы.

Золотые монеты Александра III

С 1881 по 1865 год включительно чеканившаяся золотая монета 5-рублевого и 3-рублевого достоинства оставалась совершенно схожею как по своему номиналу, так и весу и своему «мундиру» с одноименными денежными знаками, выпускавшимися на финансовый рынок России в царствование императора Александра II. Проба обеих этих монет оставалась прежней – 88-я.

Лицевая сторона новых золотых монет достоинством 10 и 5 руб. состоит из профильного, обращенного вправо, изображения императора со следующей круговой надписью: «БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ АЛЕКСАНДРЪ III ИМПЕPATОP И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИСКIЙ». Оборотная же сторона обозначена государственным гербом, под которым расположены номинал денежного знака и год его чеканки.

Золотой денежный счет Николая II

В 90-е годы XIX столетия, во время реформы С.Ю. Витте, которая проводилась за счет заграничного займа, существовало намерение перекрестить рубль в «рус». Думается, эта идея была навеяна явно укрепившимся влиянием парижского «франка». Были даже отчеканены пробные золотые русы номиналом 5, 10 и 15 рублей.

Однако следует заметить, что само «чисто русское» название, сконструированное по тому же принципу, что и «франк», очень точно отражает тяжелую зависимость русской экономики от французского капитала, в которую ее ставили многочисленные займы. Забегая вперед, скажем, что уже в 1902 году выпускались самые крупные по номиналу русские золотые денежные знаки с двойным обозначением достоинства: 37,5 руб. – 100 франков. До этого в 1876 году единовременно были выпущены в незначительном количестве золотые монеты достоинством 25 руб.; в 1908 году снова было отчеканено только сто пятьдесят таких монет, в 1910-м – еще двадцать пять. Думается, что это скорее были своеобразные «игрушки», чем реальные денежные знаки.

Но вернемся к тому, что 26 мая 1895 года высочайше было утверждено нижеследующее подробное описание внешнего вида золотой и полноценной серебряной монеты: «ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗОЛОТОЙ МОНЕТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОФИЛЬНОЕ, ВЛЕВО ОБРАЩЕННОЕ, ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА С НАДПИСЬЮ ВОКРУГ: «БОЖIЕЙ МИЛОСТIЮ НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖАВЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ».

Источник: moscowtorgi.ru

Как золото появилось на руси

Казалось бы – причем тут содержимое нужников и оборона? Самое прямое. Со второй половины 13 века в Европе появляются и начинают распространяться пушки. Уже в 14 веке они имеются во всех армиях, с 15 века они распространяются весьма широко и появляется ручное оружие. После этого рыцарской коннице приходит конец, как основной ударной силе Средневековья.

Все дело в останавливающей силе огнестрела, стрелы такой силы не имеют.

Но, чем больше огнестрельного оружия, тем больше требовалось пороха. Дымный порох – это смесь древесного угля, серы и селитры. Самая большая проблема оказалась с селитрой. В Европе ее практически нет – только в некоторых сухих пещерах, населенных летучими мышами. Выделилась за тысячелетия из их испражнений.

Правда и в пещерах запас невелик. Поэтому пришлось селитру добывать. Сырье самое неаппетитное: навоз, пищевые отбросы, трупы животных.

Не удивлюсь, если само название «золотарь» на Руси появилось, как ироническое или по аналогии – выход селитры был мизерным, так что напоминал по количеству результата золотодобычу – там тоже нужно тонны породы промыть для получения граммов золота.

Сам процесс был такой. Золотари вычерпывали (отсюда еще одно почти забытое название профессии — говночерпий) наполнившиеся нужники в бочки и отвозили их за город. Дерьмо, помои, солома, ветки, разная падаль, строительный мусор укладывалась в бурты, закрывались дёрном и оставлялись на пару лет. Все это время от времени поливалось мочой.

И обязательно возводилась крыша, а лучше строился сарай, чтобы было тепло и вода не попадала. При гниении образовывался аммиак, который вступал в реакцию с другими веществами, в конце концов происходило образование и накопление селитры.

Потом получившийся перегной промывали, выпаривали. Процесс очень длительный и сложный, вонючий до невероятности. Выход мизерный – 0,2% (из 1 куб. фута перепревших отходов добывали примерно 120 грамм селитры).

Казалось бы – в деревне полно навоза, бери, да перерабатывай. Но не получается. Навоз самим крестьянам нужен для полей. Да и мало было тогда коров у крестьян и деревни небольшие.

А самое интересное – навоз травоядных животных дает очень малое количество селитры. В этом отношении отходы человеческой жизнедеятельности куда ценнее. Как и моча. Причем лучше всего моча пьяниц, поэтому в кабаках и трактирах ее старались собирать полностью.

Поэтому производство селитры сосредоточилось в городах – и людей больше и питаются они лучше и обильнее. Главное – мясо кушают… из такого дерьма селитры больше получается. В общем, по тем временам, чем богаче человек, чем лучше он питается – тем ценнее его отходы.

Сначала так получали кальциевую селитру. Потом навоз стали засыпать еще и золой – это давало селитру калиевую, куда более ценную. Менее гигроскопичную, да и порох с ней был более мощный.

В общем порох в таких условиях приходилось копить, как Кощею злато, и все равно во время войны он улетал очень быстро. В Европе доходило до того, что во время длительных войн в бурты даже убитые солдаты шли. В основном противника, но порой и свои.

Кстати, золотари обеспечивали не только оборонку сырьем, но и другие отрасли тогдашней промышленности. Например, окраска сукна закреплялась мочой. Так что суконный пиджачок благоухал много лет после покупки. Собачье дерьмо использовали в процессе дубления кожи.

Между прочим, в России золотари были достаточно обеспеченными людьми. Профессия, конечно, не аппетитная, но оплачивалась она неплохо. В Москве было 2 Золотых улицы — там они и жили. Знаменитый калач появился исключительно по социальному заказу золотарей — его можно было съесть, выбросив потом тонкую ручку, за которую держался обедающий человек.

Кстати, этот обычай до сих пор действует — знатоки покупают только правильные калачи — с тонкой ручкой для держания. И саму ручку никогда не съедают.

От добычи селитры из испражнений начали отказываться только в 17 веке. Тогда Англия начала вывозить селитру из Индии. В России тоже освоили добычу из селитряной земли. Но в некоторых странах так и продолжали селитру добывать по-старинке вплоть до 19 века.

Правда, тут есть одна загадка. В 18 веке в России закупают индийскую селитру в Британии. Во время Крымской войны ее пришлось ввозить контрабандой (тот самый открыватель Трои Шлиман этим занимался). Заодно вымели селитру из крымских пещер. Отчего-то про селитряные земли даже не вспомнили.

Вряд ли все выработали.

Ну, а со второй половины 19 века развитие химии и добыча чилийской нитратной селитры полностью вывело профессию ассенизатора из перечня задействованных в оборонной промышленности.

Источник: weapon.temadnya.com