Прочитай текст на с. 71 . Используй полученную информацию при рассказе о почве.

reshalka.com

ГДЗ учебник по окружающему миру 3 класс (часть 1) Плешаков. страница 70. Номе𠹕

Решение

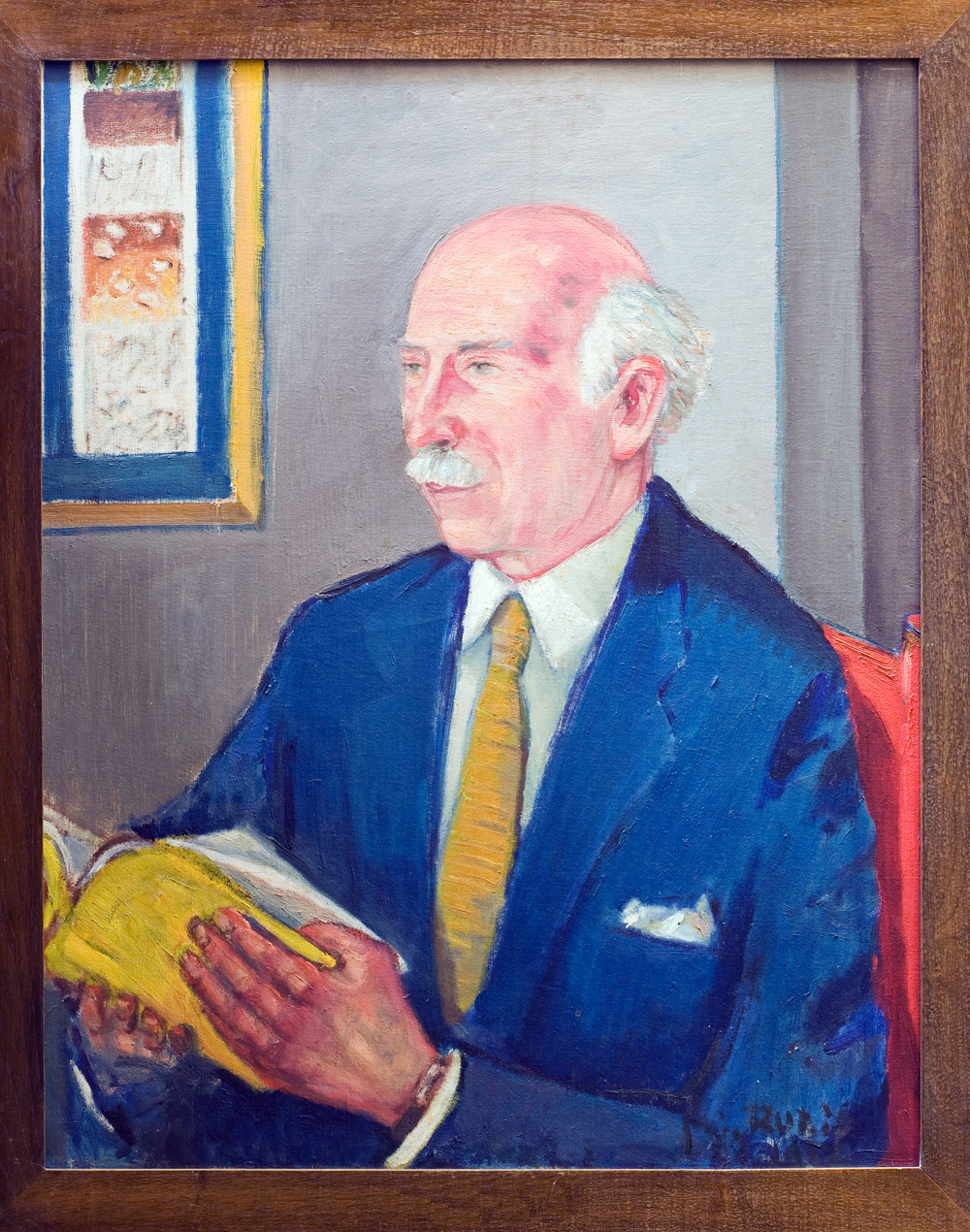

Науку о почвах − почвоведение − создал замечательный русский учёный Василий Васильевич Докучаев ( 1846 − 1903 ). Он называл почву кормилицей человека и считал, что она для нас дороже нефти, угля, золота.

В. В. Докучаев учил, как правильно обрабатывать почву, чтобы получать хорошие урожаи, как охранять её от разрушения. Например, он предупреждал, что нельзя возделывать на одном и том же месте из года в год одни и те же культурные растения. Нужна смена растений, иначе почва истощается. Нельзя хищнически вырубать леса − из−за этого мелеют и высыхают реки, остаются без влаги целые районы. Нельзя распахивать почву на больших пространствах, потому что от этого бывают пыльные бури, смыв почвы, образование оврагов.

Исследования В. В. Докучаева имеют огромное значение для сельского хозяйства и охраны природы.

Русский чернозем — Русский чернозём дороже золота — В.В.Докучаев

Источник: reshalka.com

Богатство под ногами

Причём даже не в пространственном понимании, а в самом прямом – земледельческом. Посмотрите на фотографию разреза почвы. Вы видите курский чернозём – самую плодородную почву мира.

Иван Семенков, учёный из МГУ, в одной из своих статей написал: «Рассказывают, что всемирно известный австрийский почвовед Вальтер Кубиена, увидев в 1964 году курский чернозём, снял перед ним шляпу». Есть даже версия, что великий Малевич, прожив в Курске более десяти лет, написал свой «Чёрный супрематический квадрат», вдохновившись видом курского чернозёма.

Дороже золота

Чернозёмных территорий много – они тянутся от Венгрии на западе до Большого и Малого Хингана в Китае. Но нигде нет чернозёма такого качества и количества, как в наших краях.

Плодородный слой почвы метровой толщины природа создавала в течение многих тысячелетий. Главное в чернозёме – перегной, он же гумус (от латинского humus – «земля, почва»), основная органическая часть почвы, содержащая питательные вещества, необходимые растениям.

Предлагали называть гумусовый слой чернозёма Voronic («вороной»), но всё же прижилось название Chernic. Содержание гумуса в верхних 10 сантиметрах почвы составляет 9-12 процентов, а его запас в метровом слое составляет 540 тонн на гектар.

На Западе употребляют термин Black soils («чёрные почвы»). Понятие это более широкое, чем чернозёмы, и в России оно почти не используется, поскольку не решено, какие именно почвы надо относить к «чёрным».

Чернозем дороже нефти. Василий Васильевич Докучаев || «Сделано с умом», ОТР

В России к black soils можно отнести, например, тёмно-серые почвы, которые встречаются в степях и широколиственных лесах. Кроме того, black soils можно встретить в североамериканских прериях и аргентинской пампе (их почвы можно называть чернозёмами, но правильнее – чернозёмовидными, так как эти почвы не промерзают).

Чернозёмы очень плодородны. На них с одинаковым успехом, часто без внесения удобрений, выращивают зерновые (пшеницу и кукурузу) и технические культуры (подсолнечник, сахарную свёклу, лен-кудряш и другие).

В книге Салтыкова-Щедрина «Письма к тётеньке» есть такой разговор:

– Вот мы с вами за границей целое лето провели – разве там так люди живут?

– Ах, вашество, да ведь там какая почва земли-то! Разве этакая земля без результатов может родить? А у нас и без результатов земля родит!

Собеседник вытаращил глаза, словно не понял силы моего возражения. Но потом пожевал губами, тряхнул головой и, по-видимому, решился понять.

– Помилуйте, да это факт! Об этом и в «Трудах комиссии несведения концов» записано. У них земля – камень, а у нас – на сажень чернозём, да говорят, что в крайнем случае и ещё сажень на пять будет! Тут сколько добра-то? Оттого нам можно без результатов жить, а им – нельзя.

Им тяжело, а нам легко».

Чернозёмные регионы – это житница (как бы банально это ни звучало) мирового масштаба, поэтому в районах старого сельскохозяйственного освоения (например, в нашей области) распахано до 95 процентов чернозёмов.

Василий Васильевич Докучаев, основоположник русской школы научного почвоведения и географии почв писал: «Чернозём для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд, в нём – вековечное, неистощимое русское богатство».

Почва – музейный экспонат

Докучаев увлёкся изучением почв, можно сказать, случайно. Дело в том, что известный русский статистик Василий Чаславский пригласил Докучаева в помощники, когда тот ещё и диссертации не защитил. Чаславский попросил его составить почвенную карту России и описать русский чернозём. Задача была поставлена министерством государственных имуществ.

Углубившийся в изучение вопроса Докучаев был поражён, что как таковой науки о почвах просто не существует. Он понял, что перед ним практически чистое поле.

Одну из своих лекций о почвоведении Василий Докучаев начал так: «Сегодня я буду беседовать с вами… Затрудняюсь назвать предмет нашей беседы – так он хорош. Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном основном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири. Всё это ничто в сравнении с ним, нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозёма. Он был, есть и будет кормильцем России».

В своей книге «Русский чернозём» он последовательно разбирает все существующие гипотезы происхождения этой почвы, где-то соглашаясь, где-то критикуя своих многочисленных оппонентов, при этом привлекая подробнейшие описания различных чернозёмов, сформированные в собственных «экскурсиях».

И завершает свой доклад выводом: «Итак, не подлежит никакому сомнению, что наш чернозём образовался из степной растительности и притом как из наземных, так и подземных частей». Но недостаточно, чтобы местность имела подходящий грунт и подходящую растительность. Важен ещё и климат, влияющий на соотношение прироста и гниения дикой растительности.

Постепенно Докучаев пришёл к выводу о необходимости создания музея почвоведения в России: «Действительно, не странно ли, мы имеем всевозможные музеумы, тратим на них массу сил и средств, но у нас до сих пор нет хоть сколько-нибудь полного собрания почв». И музей был открыт в Петербурге в 1904 году. Сам учёный не дожил до этого события, но зато музей носит его имя.

Есть почвенный музей и в Курске, о чём многие из нас, наверное, и не догадываются. Он расположен в одной из аудиторий Курской государственной сельскохозяйственной академии имени Иванова.

Его открыли 1 сентября 1990 года. Музей является учебным и познавательным центром, в нём проводятся экскурсии, занятия, а также научные и исследовательские работы.

Сам по себе он невелик, но всё же весьма интересен, в его фондах сотни экспонатов, почвенные образцы, а также почвенные карты и таблицы, здесь установлено мультимедийное оборудование для просмотра слайдов и учебного, научного материала.

Как курянин землю спас

Знаменитый русский и советский почвовед Василий Вильямс, один из основоположников агрономического почвоведения, отстаивал точку зрения, согласно которой процесс образования плодородного слоя почвы происходит в земле на глубине 20 сантиметров.

Он сумел убедить многих, и долгое время колхозы и совхозы, стремясь к хорошим урожаям, старались вносить удобрения поглубже, проще говоря, закапывать их.

Но современные учёные, среди которых был и курянин Николай Иванович Картамышев (доктор сельскохозяйственных наук, профессор КГСА имени Иванова и действительный член нескольких академий наук), в ходе экспериментов выяснили, что если раньше самые скудные почвы Черноземья содержали 6-8 процентов плодородного слоя, то после таких «инновационных» подходов стали содержать всего 3-5 процентов.

Исследования Николая Картамышева безоговорочно доказали – образование гумуса, то есть перегноя, идёт на поверхности. Земледельцы переориентировались, а Николай Иванович был награждён грамотой имени Петра Капицы.

Чернозём и немцы

Не всегда русская земля оказывалась на Западе, так сказать, добровольно. Каждый из нас, наверное, не раз слышал или встречал в литературе рассказы о том, что немцы во время Великой Отечественной войны составами вывозили наш чернозём в Германию. Многие считают это мифами.

Но профессор Николай Картамышев в одном из интервью подтвердил эту информацию:

– Да, так и было. У них в Германии почвы бедные, вот они и везли наши. Сколько именно увезли, одним им и известно. Но, надо сказать, что из этой затеи у них ничего не получилось. Чернозём там быстро «выгорел», потерял свои свойства.

Всё дело в том, что «срок годности» чернозёма и его максимальная эффективность зависит от того, в каких условиях он образовался. А в нашей полосе и в Германии природно-климатические условия разные, поэтому увезённая на чужбину земля быстро потеряла плодородность…

Здесь растёт всё!

И что только на чернозёме не растёт, даже литературные Нобели! Вот и первым российским лауреатом Нобелевской премии по литературе стал уроженец Черноземья Иван Бунин. Он родился в Воронеже, жил и работал в Орле.

Писатель не очень-то жаловал малую родину. Такой уж он был человек. И вид чернозёма его не восхищал. В повести «Деревня» один из её героев рассуждает так: «А богатство-то какое!» – думает он, оглядывая улицу. Чернозём-то какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов – тёмная, густая… Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами.

Возле изб – рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками…».

А вот почвовед Василий Докучаев пишет о чернозёме, как поэт о любви: «Когда я в первый раз приехал в самое сердце чернозёмной полосы, когда я в первый раз увидел там взодранные «нови», я положительно не мог оторваться от того чрезвычайно приятного, ласкающего глаз, бархатисто-чёрного цвета, которым были покрыты тамошние почвы».

Но вернёмся к Бунину. О присуждении ему премии за 1933 год первой узнала жена. К ним на грасскую виллу (Приморские Альпы) пришла телеграмма от шведского переводчика Кальгрена, задавшего вопрос о гражданстве Ивана Алексеевича. В Швецию был отправлен ответ: «Русский изгнанник».

Официальный текст Шведской Академии гласил, что «Нобелевская премия по литературе присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Потом уже будут Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский… Однако первым стал рождённый в Черноземье, но не любивший чернозём.

Арии Черноземья

Сегодня есть понятие «Центрально-Чернозёмный экономический район». В него входят пять регионов: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области.

Площадь: 167856 км², 0,98 процента от всей территории России. Численность населения: 7 120 702 человека, 4,85 процента от всего населения России. Но было время, когда этот «район» являлся не экономической «единицей», а административной. Вообще история Черноземья необычайно интересна.

Например, учёные считают, что в Бронзовом веке на территории Черноземья жили арии. Но здесь побывали и сарматы, потомками которых стали аланы, потом селились на этих землях, хазары и печенеги.

По мере укрепления Московского государства тут строятся пограничные крепости. Потом Черноземье превращается в провинцию, разделённую в 1708 году между Киевской и Азовской губерниями.

А в 1928 году была образована Центрально-Чернозёмная область с центром в Воронеже (объединили Воронежскую, Курскую, Тамбовскую и Орловскую области).

Перед этим были дискуссии. В частности, Госплан РСФСР к Центрально-Чернозёмным губерниям считал возможным отнести не только Курскую, Воронежскую, Орловскую и Тамбовскую, но и Пензенскую, Рязанскую и Тульскую губернии.

Были и другие предложения, например, включить в состав ЦЧО, помимо вышеназванных губерний, ещё и части Царицынской, Саратовской, Брянской губерний.

Любопытно, что в 2010 году образование Центрально-Чернозёмной области (просуществовала до 1934 года) отозвалось эхом. Известно, что в России две столицы – Москва и Петербург. А третья? Негласно на звание третьей столицы претендовали Нижний Новгород и Казань.

Казань сделала ловкий ход и обошла Нижний, просто взяв и официально зарегистрировав бренд «Третья столица России». После этого другие города задумались… Среди прочего развернулась и полемика по вопросу о праве претендовать на титул «Столица Черноземья».

И как по команде Липецк, Курск, Белгород уже начали примерять к себе это гордое название. Но всё же позиции Воронежа всегда предпочтительнее. И сегодня энциклопедии центром Центрально-Чернозёмного экономического района называют, увы, не Курск.

Русская почва Сорбонны

Российские чернозёмы для зарубежных геологов и почвоведов всегда являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезённый в 1900 году на Всемирную выставку в Париже монолит чернозёма из Панинского района Воронежской области.

Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров). По итогам голосования «чёрный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозёма) завоевал Золотую медаль Всемирной выставки.

Кубометры русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он, неделимый, по жребию был дарован Сорбонне.

В 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозёма был уничтожен. Однако заботливые французские учёные всё же собрали и сохранили небольшие фрагменты «чёрного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозёма имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции.

В начале нового тысячелетия воронежский чернозём, носивший титул эталона более столетия, уступил пальму первенства тамбовскому чернозёму.

На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России».

А почему не курский чернозём признан эталоном? Скорее всего, здесь дело не в науке, а в умелом продвижении, как сейчас говорят, региональных брендов. Тамбов сумел в этом деле обойти Воронеж. Но Воронеж «ответил», установив памятник своему чернозёму в посёлке Панино. Так что, возможно, и у курского чернозёма всё впереди…

Подготовил Юрий МОРГУНОВ

Фото из открытых источников

Источник: kpravda.ru

Почвы -богатства России. Есть ли повод задуматься?

Со школьной скамьи мы знаем, что черноземы самые плодородные почвы на Земле. Черноземные почвы богаты гумусом — биологическим веществом, которое может вырабатываться только в особых климатических условиях и на это требуется много лет.

Эталоном черноземных почв считается почвенный монолит из Воронежской губернии, который был представлен в 1889 году в Париже на Всемирной выставке, где наряду с воронежским черноземом были показаны: Эйфелева башня, телефон, телеграф, фонограф.

Чернозем. Фото из музея Докучаева в Санкт-Петербурге.

По легенде этот почвенный монолит, был объемом кубический метр и хранится в Париже в Палате мер и весов, но на самом деле, это была кубическая сажень и после выставки хранилась в Сорбонне, где пролежала до 60-х годов XX века, где была разбита французскими «они же детьми» во время Парижского «майдана», в результате которого заодно с воронежским черноземом снесли и Шарля де Голля. Все же кусочки этого монолита остались и хранятся они в Париже в Агрономическом институте.

Как бы то не было, но легенда о эталоне жива.

А какое место занимает Россия по объемам плодородных почв?

Космическая карта плодородных почв. Скриншот с сайта croplands.org

Карта составлена геологической службой США (USGS) в рамках проекта GFSAD30на основе спутниковых снимков Landsat и выяснилось, что плодородных почв на 20% больше чем считалось раньше.

- Первое место по плодородным почвам у Индии;

- второе у США;

- Третье у Китая;

- четвертое у России 155,8 млн га (8,3% от мировый запасов).

В. В. Докучаева говорил

«Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем — вековечное неистощимое русское богатство!».

Я проживаю в месте богатом черноземными почвами (на полях толщина гумусового горизонта 60-80 см) и вижу как сельскохозяйственные предприятия, появившиеся после колхозов эксплуатируют землю:

Подсолнух на одном месте сажают по 2-3 года, да еще и пшеница.

Все агрономические приемы сводятся к тому, что в землю вливают огромное количество химикатов. На сколько еще ее хватит?

Источник: dzen.ru