В 1895-1898 годах под руководством С.Ю. Витте проведена денежная реформа, в ходе которой основой обращения стал золотой рубль, включавший 17,424 долей чистого золота (около 0,77 г). Новые деньги имели надпись, гарантирующую обмен кредитных билетов на золотую монету, но фактически обмен производился очень ограниченно. Население охотно принимало бумажные деньги из-за удобства их использования.

Всего было выпущено две серии банкнот (образца 1898-1899 годов и 1905-1912), первые повторяли дизайн дореформенных последнего выпуска. Билеты царского образца продолжали производиться в огромных количествах при советском правительстве (отличить можно по номерам и сериям), на всех купюрах ставился год образца, а не год выпуска.

В 1915-1917 годах из-за дефицита медной и серебряной монеты выпускались казначейские разменные знаки и деньги по типу почтовых марок с номиналом в копейках.

Полный список бон этой категории, разновидности, среднюю рыночную стоимость можно найти в таблицах.

ПОКА НЕ ПОЗДНО! Как спасти деньги? #деньги #сбережения #золото

С 1898 года до самой Октябрьской Революции и даже некоторое время после бумажный рубль печатался только в одном варианте. За основу был взят дизайн 1887 года, но с указанием на обеспечение золотом, а не серебром. Выпуски разных лет можно отличить только по подписям управляющих (Плеске, Тимашев, Коншин, Шипов). Рубли с подписью Шипова выпускались с 1914 по 1917 год, известны в двух вариантах: 6 цифр в номере (ранние) и три цифры (поздние).

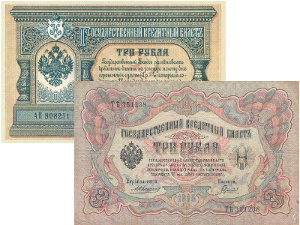

В 1898-1904 годах печатались 3-рублёвые билеты по образцу 1887 года («архитектурный» стиль). Существуют ранние выпуски с подписью управляющего Плеске и поздние с подписью Тимашева. В 1905 году произошло обновление дизайна, новые банкноты без изменений печатались до конца 1917 года (подписи управляющих: Тимашев, Коншин, Шипов).

До обновления пятирублёвых банкнот в 1909 году печатался старый вариант, выполненный по дизайну 1895 года с подписями Плеске и Тимашева. Затем до конца 1917 года выпускался новый вид купюр с подписями Коншина и Шипова. Выпуски последнего года известны с 6 (ранние) и тремя (поздние) цифрами.

До 1909 года 10 рублей имели оформление 1894 года (аллегорическая фигура России), эти выпуски подписывались управляющими Плеске и Тимашевым. Банкноты образца 1909 года без изменений выпускались до конца 1917, подписывались вначале Коншиным, затем Шиповым.

Первый выпуск послереформенных 25 рублей состоялся только в 1899 году, они во всём повторяли банкноты 1892 года, но с другим текстом. Подписывались поначалу управляющим Плеске, затем Тимашевым. После обновления дизайна в 1909 году банкноты с портретом Александра III печатались в течение почти девяти лет без изменений, подписывались вначале Коншиным, затем Шиповым.

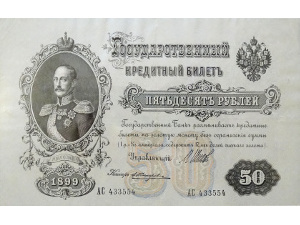

50 рублей после реформы Витте существует только в одном варианте с датой «1899» и портретом Николая I, однако печатались они на протяжении 18 лет с разными подписями управляющх: Плеске, Тимашев, Коншин, Шипов.

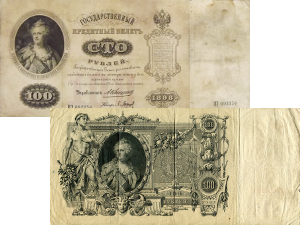

Сто рублей нового типа, как и дореформенные, были посвящены Екатерине II. В народе они получили прозвище «катенька». Выпускались по 1909 год с подписями Плеске, Тимашева и Коншина. С 1910 года по 1917 печатались 100 рублей нового типа с подписями Коншина и Шипова, которые тоже содержали потрет императрицы Екатерины II.

Самая крупная купюра Российской империи была посвящена Петру I. Выпускалась с 1898 по 1911 год (подписи Плеске, Тимашев, Коншин), а затем с новым дизайном до конца 1917 (возможно и позднее) с подписями Коншина и Шипова. На новых выпусках кроме портрета первого императора изображалась аллегорическая фигура России.

Если Вы заметили какие-нибудь неточности, пишите об этом здесь: «Книга замечаний и предложений».

Состояние боны не имеет значения, но важно, чтобы фотография была чёткой и сделана лично Вами, а не скопирована из Интернета. Наличие боны у Вас не обязательно, фотография может быть сделана в музее или где-либо ещё с разрешения владельца.

Просьба фотографировать с двух сторон (можно присылать в разных файлах). Фотография будет размещена администратором в ближайшее время. Если Вы заметили некачественное фото, можете прислать замену.

В письме просим Вас указать, как именно нужно обозначить авторство (Ваш ник, настоящее имя, или вообще не указывать). Авторство сохраняется за Вами, но фотография может быть использована в пределах этого сайта для оформления статей, каталогов или справочников. Каждая фотография получает логотип нашего сайта, который защищает её от распространения за пределы данного проекта (но не гарантирует этого). Если Вы не желаете помещать логотип, сообщите об этом.

Вопросы по стоимости или определению бон будут проигнорированы! На указанный e-mail принимаются только фотографии для наполнения сайта.

Источник: www.russian-money.ru

Кредитные билеты

Кредитные билеты – это бумажные деньги, которые выпускались центральным банком России в 19-20 веках и не подлежали размену.

Кредитные билеты – денежные знаки, выполненные из бумаги, которые обращались вместе с монетами и согласовывались с металлическим запасом России. Находящиеся в обороте кредитные билеты сразу после выпуска покрывались в отношении золотой рубль к одному билету. В дальнейшем курс обмена менялся, в зависимости от состояния экономики.

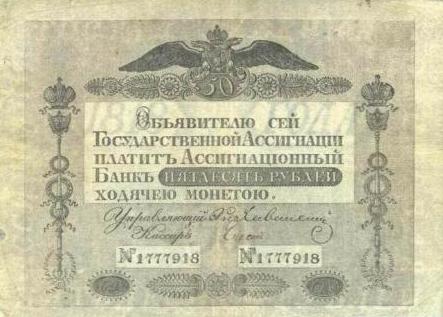

Государственные кредитные билеты: история появления и развития

Появлению кредитных билетов предшествовали ассигнации. Важным этапом в переходе на новые деньги стала реформа Егора Канкрина, который был назначен министром финансов в 1823 году. В начале 19 века ассигнация существенно теряла в курсе, и остановить ее падение удалось только к 1824 году. На тот период один бумажный рубль приравнивался в среднем к 27 копейкам.

Правительство ставило основной задачей как можно дольше удерживать ассигнации в обороте и поддерживать их курс. Люди, которые принимали ассигнации вместо монет, могли рассчитывать на получение дополнительной выплаты от государства. Но размер такой надбавки в зависимости от города существенно различался (к примеру, в столице она была намного выше, чем в регионах).

В 1825 году России пришлось пережить еще одни шок – восстание декабристов, которое, к слову, мало сказалось на курсе ассигнации. В 1926 году она стоила около 27 копеек и продержалась в таком же курсе до 1831 года. На этот период в России одновременно работало две системы – с ассигнациями и металлическими монетами.

В 1837 году страну стали готовить к денежной реформе, а уже в 1839 году был выдан манифест, в котором раскрывалась суть новой денежной системы России. Ее суть была во введении новой денежной единицы – серебряного рубля. С этого года ассигнации переходили в разряд вспомогательных денежных средств.

В этот же период была создана так называемая депозитная касса, куда каждый желающий мог прийти и получить взамен серебряной монеты специальный билет. Новые купюры выпускались номиналами от трех до ста рублей. Внедрение новых банкнот позволило вернуть доверие к правительству и повысить стоимость рубля.

В 1841 году в качестве дополнения к депозитным билетам начался выпуск новых денег – кредитных билетов. Новые банкноты предоставлялись в качестве ссуд помещикам. При этом в качестве обеспечения выступала недвижимость зажиточных граждан (их имения). Кроме этого, кредитные билеты можно было поменять на привычные в тот период металлические монеты.

В 1843 году был выпущен манифест, согласного которого все деньги должны были быть заменены на кредитные билеты. В качестве обеспечения новых денег выступало все достояние России. С этого года печать депозитных и кредитных билетов 1841-го года выпуска была завершена. Старые деньги можно было обменять на новые кредитные билеты по курсу 3,5 к 1ю

Имея кредитные билеты на руках, можно было поменять их на золото или серебро. Курс в этом случае был: 103 кредитных билета на 100 рублей золотом. Новые деньги имели номинал от одного до ста рублей. В обращении они были почти до 1966 года.

В 30-х годах 19 века была сделана попытка снизить общую массу медных денег, понизив их номинал – от одной до десяти копеек. Но реформа 1839 года заставила правительство поменять свою позицию. Основным металлом было признано серебро, а вес монеты пришлось еще больше увеличивать.

В 1844 году Министр финансов России (Егор Канкрин) ушел в отставку по причине слабого здоровья и менее чем через год умер. При этом созданная им система еще долгая время сохранялась в России и прекратила свое существование только после Крымской войны.

В 1853 году началась Крымская война России против Франции, Англии и Турции. Тогда страна получила сокрушительное поражение, которое не только расшатало ее финансовую систему, но и ударило по престижу страны.

В 1855 году Николаем I был опубликован манифест, согласно которого начался процесс выпуска новых государственных кредитных билетов временного типа. Планировалось, что они будут изъяты после установления мира в течение трех лет. Где-то за 1-1,5 года до выпуска манифеста был прекращен обмен кредитных денег на золото. Что касается серебра, то некоторое время обмен на него еще производился, а в 1855 году был остановлен окончательно.

В 1858 году государственные кредитные билеты потеряли в цене 20%, но через некоторое время выросли на 75%. В этом же году был подписан указ об изъятии из обращения почти 60 миллионов кредитных билетов, но реализовать задуманное не вышло. Более того, в период с 1859 по 1860 год начался новый этап печати кредитных билетов. В оборот были выпущены банкноты объемом в 70 миллионов рублей.

В 1860 году старый банк был упразднен, а на его месте появился Государственный банк России. Сразу после его появления пришлось выпустить новую партию рублей. Уже к 1861 году в обращении было больше миллиарда кредитных билетов, что в несколько раз превышало прибыль госбюджета страны. В этом же году был сделан большой шаг в истории России – отменено крепостное право.

В 1862 году правительство решилось на большой кредит Ротшильдов, а уже 25 апреля был издан указ о выпуске кредитных билетов по курсу 1 рубль – 90 копеек (серебро). В дальнейшем курс зафиксировался на уровне 1:1. Несмотря на это, люди бросились забирать свои накопления, что привело к резкому снижению запасов драгоценного металла в России. При этом процесс обмена пришлось остановить.

С 1886 года государственный кредитный билет окончательно приобрел статус неразменного, а в 1867 году российское правительство продало часть территории США, а именно Аляску. Цена вопроса на тот период составила 7 миллионов долларов. Как оказалось в будущем, данный шаг был очень опрометчивым, ведь земля была богата на золото.

В 1894 году престол России занял Николай Второй, которому досталась страна с расшатанной финансовой системой. Одновременно с этим Россия переживала мощный экономический подъем, который быстро таял под снижающимся курсом кредитных билетов.

В 1895 году рубль был привязан к золоту. При этом печать новых денежных банкнот была ограничена запасами золота в стране.

Сущность кредитных билетов 1898-1912 годов

Новые кредитные билеты имели ряд особенностей:

1. Номинал. В результате новой реформы в обороте появлялись все новые купюры. Так в 1898 году появился 1 Рубль, в следующем году – 50 рублей, еще через шесть лет – 3 рубля, в 1909 году – пять рублей, десять и двадцать пять рублей. Через год были выпущены купюры номиналом сто рублей, а в 1912 году – 500 рублей.

2. Привязка к золоту . Благодаря размену кредитных билетов на золото, доверие к ним у населения постоянно укреплялось. На тот период стоимость новых денег была необычно большой. Так, 500 рублевую купюру можно было поменять почти на полкилограмма золота.

3. Бумага. Печать кредитных билетов осуществлялась на качественной бумаги, в основе которой лежала натуральная пенька. К слову, данная технология была уникальной, так как ранее никогда не применялась. В мировой практике чаще всего использовалась целлюлозная, рисовая или хлопковая бумага.

Каждая выпущенная банкнота отличалась уникальным качеством и была выполнена с учетом передовых технологий (на тот период времени).

4. Нумерация. Все кредитные билеты периода 1898-1912 годов были пронумерованы. Число состояло из шести цифр и литературной серии (две буквы алфавита). Сама серия формировалась следующим образом.

Сначала к первой букве в ряду добавлялись все двадцать восемь букв, начиная от А до О, к примеру, АА, АБ и так далее. После этого к следующей букве снова добавлялись используемые двадцать восемь букв – БА, ББ и так далее. К выбранной серии добавлялся номер, состоящий из шести цифр. Таким способом получилось обозначить без одной миллион новых купюр.

5. Подписи. На каждой банкноте стояли подписи Управляющих банков, по которым можно было определить период выпуска кредитного билета. Кроме подписи управляющего, на кредитном билете обязательно ставилась подпись кассира банка (таких подписей за весь период выпуска было 50).

Конец эпохи кредитных билетов

В 1914 году, когда Россия вступила в Первую мировую войну, обмен кредитных рублей на золото прекратился. С 1916 года начала расти денежная масса, в обороте появились суррогаты. Форма и внешний вид денег были существенно упрощены, изменен принцип формирования серии.

В 1917 году прошла революция, которая привела к отречению от престола Николая Второго. На фоне повышения военных затрат временное правительство вынуждено было осуществлять выпуск все большего числа кредитных билетов, что привело к их обесцениванию.

Советское правительство продолжало выпуск кредитных билетов, но из-за спешки и больших тиражей их качество существенно ухудшилось. В 1918-1919 годах выпуск продолжался, ведь деньги все еще продолжали пользоваться доверием людей.

В 1922 году был определен пограничный срок применения денег до 1 января 1923 года. После этого кредитные билеты уже не выпускались.

Источник: utmagazine.ru

Происхождение и значение золотодевизного стандарта

Известно, что на протяжении долгих лет такой драгоценный металл выполнял функцию денег: слитки из него служили мерой, с помощью которой оценивалась стоимость товаров. Но эта единица оказалась непрактичной с точки зрения международной торговли, поскольку во многих государствах золото не было приоритетным среди других драгоценных металлов, поэтому золотые деньги перестали существовать. Однако это не означает, что драгметалл утратил свою связь с оборотом денег, существуют понятия “золотомонетный стандарт” и “золотодевизный стандарт”. Что же означает золотомонетный и золотослитковый стандарты?

История

Золотым стандартом, на основе которого и был создан стандарт золотодевизный, называют монетарную систему, в которой все расчеты основываются на стандартизированном количестве золота. В экономиках с золотым стандартом каждая денежная единица по требованию ее владельца могла без ограничений обмениваться на то количество золота, которое равнялось ее стоимости. Если речь шла о международной торговле между странами с золотым стандартом, то все расчеты между ними осуществлялись по фиксированному курсу валют. В основе этого курса лежало соотношение между валютами к единице массы драгоценного металла.

Сторонники данной монетарной системы видели ее преимущества в следующих аспектах:

- государство не могло эмитировать деньги, которые не были обеспечены золотом, что, в свою очередь, было эффективной превентивной мерой, позволяющей предотвратить инфляцию;

- золотой стандарт служил гарантией стабильной экономической ситуации внутри государства.

Золотой стандарт также называют золотомонетным. Впервые такая монетарная система была введена в 1774 году, и произошло это в Англии. Золотая монета служила стандартной единицей в этой монетарной системе. Причем эта монета должна была иметь массу и номинал, установленный государством. Монета из золота выполняла пять функций денег:

- меру стоимости;

- средство накопления;

- средство обращения;

- мировые деньги;

- средство платежа.

Кроме монет, в обороте также присутствовали бумажные деньги (банкноты), которые можно было без ограничений обменивать на монеты из золота в соответствии с номиналом.

Что касается преимуществ и недостатков золотомонетного стандарта с точки зрения международной торговли, то среди них можно выделить следующие:

- Преимущества: деньги в виде золота могли беспрепятственного пересекать границы между государствами и, попадая в пределы одного из них, не утрачивать своих функций. Кроме того, цены на товары в разных странах в эквиваленте золота могли быть определены с максимальной точностью. Стабильность обменных курсов в странах с золотомонетным стандартом также можно назвать преимуществом этой монетарной системы.

- Недостатки: Стабильность обменных курсов в странах не предусматривала стабильности цен. Так, если в одном из государств уровень цен снизился, а обменный курс остался прежним, то государство-партнер также вынуждено было снизить уровень цен, а все для того, чтобы не утратить свои конкурентные позиции на международном рынке. Другим минусом золотомонетного стандарта является неконтролируемое передвижение золота между границами стран, спровоцированное внеэкономическими причинами. К примеру, при нестабильной политической ситуации в одном государстве большая часть его золота «мигрирует» в другое государство. Такое явление приводит к стремительному росту цен, инфляции и экономическому кризису в стране, в которую попали неконтролируемые потоки золота.

Из-за своих недостатков золотомонетный стандарт эволюционно прекратил свое существование к началу Первой мировой войны (в США — в 1933 году). На смену этой монетарной системе пришел золотодевизный стандарт, предусматривающий обмен банкнот на золото, но только на то, которое существовало в виде слитков. При этом минимальная масса одного слитка должна была составлять 12,5 килограмма. Сами же слитки могли храниться исключительно в центральном банке государства, в то время как в денежном обороте присутствовали банкноты и биллонные монеты. Эти деньги могли обмениваться на слитки согласно установленному курсу.

Предусмотренные для функционирования золотослиткового стандарта условия были следующими:

- международный рынок золота должен был функционировать без каких-либо ограничений;

- конкретная масса золота объявлялась денежной единицей;

- закрытая чеканка монет из золота;

- государство в лице центрального банка могло покупать и продавать неограниченное количество золота (слитков);

- банкноты свободно обмениваются на слитки.

Суть золотодевизного стандарта

Золотодевизным стандартом называют одну из разновидностей золотослиткового стандарта. Золотодевизный стандарт предусматривал возможность обмена банкнот на девизы государств, но только тех, которые выпускали деньги, обеспеченные драгметаллом. Главной причиной его возникновения стала Первая мировая война. В связи с тем, что военные действия принесли коллапс в экономики лидирующих стран мира, возникли нарушения в соотношении запасов золота и массы денег, что привело к гиперинфляции. Такие условия сделали невозможным обмен банкнот на чистое золото, поэтому слитки драгоценного металла были заменены на девизы.

Девиза — это платежный документ, который выражен в иностранной валюте. Базовыми девизами в то время служили доллар США и английский фунт стерлинга. Согласно сути золотодевизного стандарта, банкноты обменивались на девизы, которые потом могли конвертироваться в золото. Свое существование такая монетарная система начала в 1922 году на Генуэзской конференции.

Главным преимуществом золотодевизного стандарта было то, что такая монетарная система позволяла снизить темпы добычи золота, запас которого в природе ограничен. С введением золотодевизного стандарта все страны, в которых действовали принципы золотого стандарта, должны были хранить свои резервы не в золоте, а в инвалюте. На то время эта практика существовала лишь в Рейсбанке Германии, однако с 1928 остальные государства также присоединились к введению такой практики.

Появление золотодевизного стандарта стало основой для возникновения золотовалютного стандарта, который официально был провозглашен в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. К его базовым положениям можно отнести следующие:

- Золото — это не деньги, а лишь мера ценности валюты, которая в то же время может быть использована как платежное средство в международных торговых операциях.

- Основной резервной валютой стал доллар США, который начал служить в качестве меры ценности других инвалют, а также кредитного средства.

На Бреттон-Вудской конференции были приняты условиях конвертации доллара в золото. Эти полномочия передавались правительственным институциям и центральным банкам казначейства США. Так, одна тройская унция золота приравнивалась к 35 долларам США. Паритет денежных единиц других государств-лидеров должен был выражаться в золоте или в долларах США. Кроме того, были созданы такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд (МВФ) и Мировой Банк.

Однако в 1971 году такая монетарная система прекратила свое существование по нескольким причинам:

- США не смогли поддерживать цену золота, поскольку это следовало делать за счет собственных резервов.

- В США было выпущено такое количество долларов, которое не могло быть обеспечено золотом.

- К началу семидесятых годов мировые позиции доллара США как основной валюты начали ослабевать. Причиной этого явления послужило то, что в мировой экономике сформировались лидеры в лицах таких государств, как Япония, Германия и т. д.

Роль золотодевизного стандарта в мировой экономике является неотъемлемой, поскольку его введение позволило решить проблему дисбаланса между запасами золота государств и общей денежной массой, возникшего в поствоенный период.

Источник: hochuzoloto.com