Рассказ о выпуске золотых имперских монет на Ленинградском монетном дворе — это всегда многослойная реальность, где один слой может противоречить другому, так как исследования базируются на отрывочных документах с грифом ‘Секретно’ и ‘Совершенно секретно’, ставших доступными лишь в девяностых годах прошлого столетия. Сомнений не вызывает лишь факт, что такая чеканка производилась. Но когда и в каких объёмах, здесь исследователи порой очень расходятся в выводах. Наш краткий обзор о царском золоте советской чеканки базируется на статье А.И Федорина и И.И. Рылова, так как в ней размещены показательные сравнительные иллюстрации, а также на материалах журнала ‘Петербургский Коллекционер’ №3 (59), но затронуты и другие материалы, размещённые в средствах массовой информации.

Возникновение вопроса

Если тиражи выпуска разменных монет Советского Союза и современной России остаются засекреченными, то количество монет того или иного года времён Российской Империи тайной не являются и доступны в соответствующих каталогах. Так число золотых десяток, датированных 1911 годом, равняется 50 011 экземпляров.

Какие золотые монеты нужно покупать? Отчет о покупках, июнь 2022

Нумизматический рынок был весьма удивлён, когда данные монеты стали появляться на торгах до неприличия часто, чем позволял столь скромный тираж. Логически следовало наличие дополнительного тиража, выпущенного в более позднее время, то есть новоделов. Под подозрением оказались и золотые других годов выпуска. Специалисты, знающие толк в деталях рисунка монетного поля и оформлении гурта, указали на наличие монет, которые отличались от каталожных образцов соответствующего года.

Такие экземпляры были выявлены не только среди червонцев, но и среди золотых пятёрок. Это подвигло интересующихся заняться исследованием, кто и когда отчеканил новоделы. И, главное, какие номиналы и года теперь будут на подозрении. Ведь множество солидных коллекционеров не признаёт новоделы настоящими монетами и отказывается включать такие экземпляры в свои экспозиции. Исследование выявило документы, которые возвращают нас в первые годы существования советского государства.

Причины дополнительного тиража

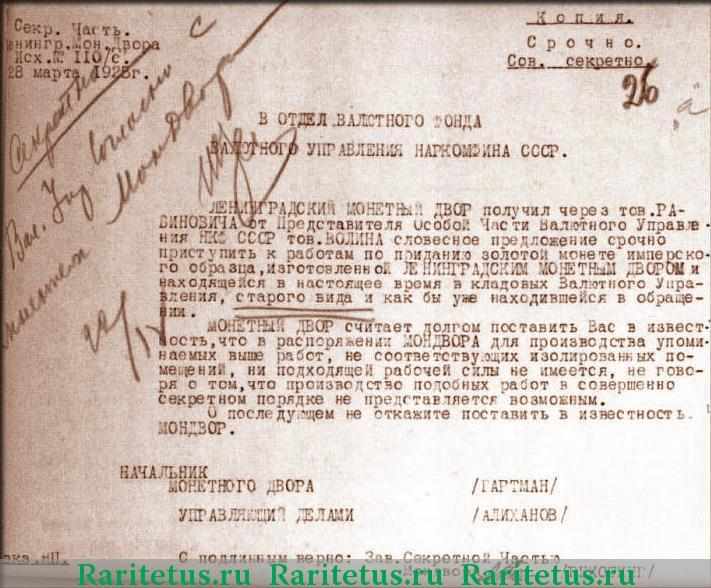

Ряд источников указывает, что история ‘советского царизма’ ведёт начало от запроса Начальника Валютного Управления Народного Комиссариата финансов Л.Н. Юровского от 9 ноября 1922 года, в котором требовалось обеспечить розыск штемпельного инструмента для чеканки золотой монеты пяти- и десятирублёвого достоинства старого образца. А 30 ноября того же года были озвучены планы чеканки весьма впечатляющего масштаба. В первый месяц на выпуск золотых монет выделялось двести пудов, во второй — уже четыреста, а в третий и последующие — по шестьсот пудов драгоценного металла.

Везде и всюду царская символика показательно уничтожалась. Зачем же было возвращаться к чеканке монет с портретом свергнутого царя? Основной причиной называют международную торговлю. Если от царских долгов советское правительство отказалось (их часть была выплачена только после развала СССР), то начавшиеся накапливаться текущие долги требовали немедленного погашения.

Лучшие золотые монеты для инвестирования.

Надо напомнить, что ведущие мировые державы не стали признавать страну рабочих и крестьян, как полноценное государство. И предложенные золотые червонцы с символикой РСФСР также не были признаны в качестве средства оплаты. С одной стороны, верится с трудом, так как золото хоть в виде монет, хоть в виде слитков, хоть в виде лома остаётся драгоценным металлом. С другой стороны, учитывая современные санкции, можно допустить, что и тогда развитые капиталистические страны могли использовать любой повод для политической порки. К червонцам с портретом императора претензии не высказывались, поэтому можно было схитрить и дочеканить необходимое количество для международных расчётов.

Золотые монеты (номинал 10 рублей)

Ряд исследований утверждает, что чеканку монетных знаков с профилем Николая Второго впервые опробовали уже в августе-сентябре 1923 года, ссылаясь на существование в Мюнцкабинете СПМД маточников для червонца 1911 года, датированных началом августа 1923 года. В пользу этой версии говорит и документ ЛМД, где приводится упоминание об изготовлении в течение отчётного периода (январь — октябрь 1923 года) чеканки золотой монеты старого образца.

Другие исследования отмечают, что спецзаказ на чеканку золотых имперских монет поступил на монетный двор осенью 1925 года. Работы начались в декабре и велись по усиленному режиму в три смены. Процесс чеканки завершился в марте 1926 года. Объём выпуска золотых червонцев составил 2 011 000 экземпляров.

А.И Федорин и И.И. Рылов в своём исследовании указывают характерные детали, позволяющие отделить монеты советского периода от выпущенных во время Империи. Коллекционеры должны обратить внимание на грубые полосы и риски при удалении с монетных кружков излишнего драгоценного металла (иначе это называется ‘юстировка’). Схожие юстировочные линии отмечены и на советских ‘сеятелях’ с датой ‘1923’. Признаки грубой вырубки заготовок и ненадлежащей рихтовки внутренней поверхности гуртильного кольца тоже должны насторожить тех, кто не приемлет в своей коллекции новоделы.

Отличия легко ловятся по гурту. А.И Федорин и И.И. Рылов приводят две сравнительные иллюстрации, которые показывают сколь непохожи друг на друга гурты ‘нормальных’ и ‘новодельных’ червонцев. На первой мы видим широкие и крупные инициалы минцмейстера ‘АГ’ на десятках советской чеканки. ‘Новодельная’ буква ‘Г’ даже заслужила среди нумизматов прозвище ‘виселица’.

На второй иллюстрации мы наблюдаем трансформацию буквы ‘Г’ в букву ‘Р’, чтобы подогнать надпись гуртильного кольца под дату монеты (несовпадение даты и инициалов того, кто занимал в этот период должность минцмейстера, мигом будет отмечено нумизматами, как отдельная разновидность монеты). Стоит обратить внимание и на шрифт буквы ‘З’, у которого закруглённые концы, тогда как на имперских монетах концы спрямлённые.

И, наконец, портреты на аверсах. На золотых монетах советской чеканки для аверса взят портрет с низким рельефом ‘Малая голова’ (вы можете встретить его слэнговые упоминания ‘Лампочка’ или ‘Итальянец’). Внешний кант у таких монет шире. Для примера эксперты приводят все три типа портретов золотых царских червонцев (1 — обычный. 2 — ‘Лампочка’.

3 — поздний).

А.И Федорин и И.И. Рылов составили следующий список новодельных десяток: 10 рублей 1898 года, АГ (Малая голова), 10 рублей 1898 года, АГ. (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1899 года, АГ (Малая голова), 10 рублей 1899 года, АГ (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1901 года, АР (Малая голова), 10 рублей 1902 года, АР (портрет образца 1900-1911 гг), 10 рублей 1904 года, АР (Малая голова), 10 рублей 1904 года, АГ (Малая голова). Экземпляры последней позиции встречаются весьма редко. ‘А где же упомянутые в начале обзора десятки 1911 года?’ — спросит внимательный читатель. Оказывается, исследования было посвящено характерным отличиям, поэтому монеты с незначительными мелкими штемпельными отличиями или вообще не имеющие существенных отличий в список не включены.

Золотые монеты (номинал 5 рублей)

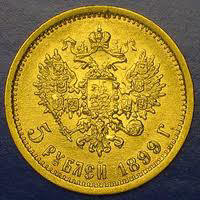

В тот же период, с декабря 1925 года по март 1926 года, монетным двором был отчеканен миллион золотых пятёрок. Характерным экземпляром советской продукции А.И Федорин и И.И. Рылов считают пятирублёвку, датированную 1897 годом, с оригинальным портретом Николая Второго, имеющим слэнговое название ‘Большая голова’.

Он заметно отличается от портрета на монетах имперского периода размером, деталями рисунка, и шириной выступающего внешнего канта монеты. Исследовали высказывают предположение, что данный вариант штемпеля был изготовлен задолго до революции тем же А.Ф. Васютинским, но не нашёл в то время одобрения вышестоящего начальства.

И снова три типа портретов, которые мы можем встретить на аверсах золотых пятирублёвок (1 — обычный. 2 — ‘Большая голова’. 3 — поздний).

Список новодельных пятёрок, подготовленный А.И Федориным и И.И. Рыловым, выглядит так: 5 рублей 1897 года, АГ (Большая голова), 5 рублей 1898 года, АГ (Большая голова), 5 рублей 1899 года, ЭБ (Большая голова), 5 рублей 1899 года, ЭБ (портрет образца 1903-1911 гг), 5 рублей 1900 года, ФЗ (Большая голова), 5 рублей 1901 года, ФЗ (Большая голова). Экземпляры последней позиции так же встречаются очень редко. По тем же самым причинам (незначительные мелкие штемпельные отличия или отсутствие таковых) в списке отсутствует 5 рублей 1902 года.

Интересный факт, приведённый в ‘Петербургском Коллекционере’ гласит о потрясающе малой себестоимости изготовления монет царского образца. Если исключить стоимость самого золота, то затраты на изготовление монеты номиналом пять рублей составляли всего шесть копеек, а для десятирублёвки — на одну копейку больше.

Не менее интересны изыскания и по поводу того, откуда бралось золото для чеканки ‘царских’ монет. Ряд нумизматов (например, Глейзер) выдвинули предположение, что на переплавку пошла часть тиража ‘сеятелей’ 1923 года. Но появились документы Ленинградского Монетного двора, что для этой цели были использованы аффинажные золотые слитки, а также австрийская золотая монета и старая монета имперского периода. Последнее несколько противоречит высказанной версии, что чеканка осуществлялась исключительно для расчётов на международном рынке, ведь на австрийском золоте не было символов государства рабочих и крестьян. А превращать подлинную царскую монету в такую же царскую, но новодельную монету… Впрочем, у экспертов найдутся причины, объясняющие и такую странную операцию.

The End?

Уже более четверти века не существует Советского Союза, но вопросы изготовления царских червонцев не перестают волновать коллекционеров. Помимо ‘советской’ чеканки высказываются предположения, что золотые монеты с портретом Николая Второго могли выпускать и за рубежом, используя похищенные в смутные времена подлинные штемпели монетного двора.

Ведь цена золотой монеты всегда выше цены металла, из которого она изготовлена. Закончилось ли кино, или царские червонцы где-то штампуются и поныне, стабильно возникая на всевозможных Интернет-аукционах? Вот вопрос, достойный нумизмата-исследователя. Вполне вероятно, что когда-нибудь мы прочитаем материалы и о чеканке царского золота ХХI века.

Источник: cennye-monety.ru

Российские золотые монеты сегодня

Афоризмы, анекдоты, песни о золоте

Золото России

Золото в США

Цвет золота

Пробы золота

Как чистить золото

Фальшивое золото

Ломбард

Стоимость золота

Рынок золота

Золотой запас

Тройская унция

Инвестиции в золото

Золотой слиток

Обезличенные металлические счета

Золотые монеты

Золотые украшения

Золотые часы

Золотые кольца, серьги, цепочки

Первые российские золотые монеты

Первой русской золотой монетой, обращавшейся в Невском княжестве в X – XI вв., был Златник, весивший 4.2 г. В соответствии с монетной реформой Петра I в России была введена новая денежная система и началась чеканка золотых червонцев. Эта монета по массе (3,47 грамм) и пробе (986-я) соответствовали венгерскому дукату (угорскому золотому, угорке). Кроме этого чеканились выпускались монеты номиналом в два червонца с массой в 6,94 г. Обычно золотые монеты использовались в торговле с иностранцами.

Первые золотые червонцы были отчеканены в 1701 году в количестве 118 экземпляров и продолжали выпускаться до 1716 года. Затем их заменили монеты номиналом в два рубля. У новых монет была меньшая проба и на них изображался покровитель России Святой Андрей Первозванный.

В 1729 г. Петр II возобновил чеканку червонцев. В дальнейшем при царствовании Елизаветы I на червонцах кроме года выпуска наносились также сведения о месяце и, иногда, дате чеканки. Червонцы Елизаветы Петровны были двух видов: с изображением Святого Андрея Первозванного и с изображением герба – двуглавого орла.

Современная стоимость российских золотых монет

Пробный рубль 1730 года, известный под названием «Анна с цепью» стоит сегодня более 500 тысяч долларов

В 1832 году по приказу императора Александра I была отчеканена золотая памятная монета номиналом в 5 рублей. Это был единственный случай чеканки мемориальной монеты из золота. Количество отчеканенных монет составило 1 000 экземпляров, в связи с чем данная монета относится к категории особо редких.

Монета номиналом 25 рублей с датой «1876 год» и надписью: «Чистого золота 7 золотников 3 доли», отчеканенная ограниченным тиражом (100 штук) по заказу Великого князя Владимира Александровича сегодня стоит более 100 000 долларов США.

Царские золотые монеты 19 -20 веков

В 1895 году была выпущена пробная золотая монета «рус». Название «рус» было своеобразным аналогом названия «франк», чеканившегося во Франции. Отчеканены были только пробники – монеты с номиналами 5, 10 и 15 русов, что соответствовало одной трети, двум третям и одному империалу и лигатурным весом 4,3, 8,6 и 12,9 г (при чистом весе золота 3,87 г, 7,74 г и 11,62 г). Диаметр монет был, соответственно, 19 ½, 21 и 24 мм.

На лицевой стороне руса был изображен портрет царя, а на оборотной – номинал и гербовый орел. Гурт «руса» не содержал ни узоров, ни надписей.

Николай II русы не утвердил, и полный тираж для потребителей не был отчеканен. Русы были изготовлены всего пятью комплектами, поэтому сегодня комплект из трех монет оценивается более чем на 400 тысяч долларов США. Один комплект находится в коллекции российского Государственного исторического музея. Еще один принадлежит российскому Государственному Эрмитажу.

Третий комплект является собственностью Смитсоновского музея (США). Четвертый и пятый принадлежат частным собраниям.

В 1897–1899 годах министр финансов Сергей Витте в рамках денежной реформы ввел в стране золотое обращение. На смену серебряному рублю пришел золотой, приравненный к 0,774235 г. чистого золота. Для внутреннего обращения были введены золотые монеты 5- и 10- рублевого достоинства.

На новых империалах проставлялась их настоящая цена, соответствующая 15 рублям на империале и 7,5 рублям на полуимпериале. Монеты в 15 рублей 1897 года были выпущены тиражом около 12 млн. штук, а номиналом в 7,5 рублей 1897 года – около 17 миллионов штук. Настоящий империал отличается от николаевских десяти рублей.

Он тяжеловесен (вес лигатурного сплава 12,9 гр.) и на нем есть надпись «ИМПЕРИАЛЪ». Выпускался империал три года 1895 -1897 г.г. Тираж 125 шт. в год. Сегодня это очень дорогая золотая монета, стоящая от 5 000 000 рублей.

Во времена николаевской денежной реформы вес золото й д есятки ( «стопа») был уменьшен в полтора раза, до 8,6 грамма пробы 900. Тираж золотых десятирублевок в 1899 составил 27 600013 штук. Пятирублевок в том же году выпущено 52 378 008 штук. Николаевские 10 рублей 1904 года имеют тираж в 1 024 510 экземпляров.

Редкой монетой николаевского периода считается десятка 1906 года. По официальным документам этих золотых монет было отчеканено всего 10 штук. Современная аукционная цена ее составляет порядка 15–20 тысяч долларов.

Очень ценным для поребителей являются золотые донативные (подарочные) двадцатипятирублевики – 2,5 империала 1896 и 1908 годов из личного подарочного фонда императора Николая Второго. В это время была выпущена и еще одна очень редкая красивая русская золотая монета номиналом в 100 франков ( 37 рублей 50 копеек). Ее современная стоимость 50 – 100 тысяч долларов.

При Павле Первом, внешность которого не нравилась никому, в том числе и самому царю, в России прекратили изображать на монетах портреты царственных особ. Только при Александре Третьем на монетах регулярного чекана снова стало появляться изображения государя. Николай Второй окончательно возродил эту традицию уже при чеканке серебряного коронационного рубля.

Так как государство требовалось много денег, а Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, то изготовление денег заказывали также в Париже, Брюсселе и даже в Японии. У монет отпечатанных в разных странах есть свои характерные особенности.

Официальный тираж отчеканенных николаевских десяток в отдельные годы превышал 11 000 000 штук. Последняя десятирублевка при Николае II была отчеканена в 1911 году. Но есть расхождение между данными монетного двора и реальным тиражом.

Российские коллекционеры не платят за последний золотой червонец царской России больше, чем стоит золото этой монеты, считая, что их отпечатано слишком много. Есть версия, что дополнительные десятки печатались Колчаком, к которому попали подлинные штемпеля. По другой версии, советское правительство, захватившее те же подлинные штемпеля, в 1925–1927 годах начеканило 2 миллиона золотых десяток для внешней торговли, т.к. царским деньгам иностранные партнеры доверяли больше, чем новым советским. Также есть версия, что штемпеля оказались в частных руках за границей, и поддельные десятки чеканятся по сей день.

Запутанная ситуация также с «Гангутским» рублем. Его российское правительство решило чеканить в 1714 году в честь двухсотлетия победы русского флота над шведским возле мыса Гангут. На монете с одной стороны изображен портрет Петра Первого, с другой – двуглавый орел. Птица держит в клювах и лапах четыре карты, которые олицетворяли при Петре Первом четыре русских моря – Белое, Балтийское, Азовское, Каспийское, а при Николае Втором – Белое, Балтийское, Черное, а также Тихий океан.

Первая мировая война, однако, помешала выпуску Гангутского рубля в обращение. На Монетном дворе было отчеканено для потребителей немногим более 30 000 монет, которые впоследствии были переплавлены. В 1916 году с использованием оставшихся подлинных штемпелей и монетных кружков было отчеканено еще 300 монет. В 1927 году на той же базе уже большевики провели дополнительную чеканку.

Сегодня настоящий Гангутский рубль оценивается в 25 – 30 тысяч долларов. На рынке присутствуют также и новоделы, которые в 1927 году заказала монетному двору Советская филателистическая ассоциация. Гангутский рубль стал последней памятной золотой монетой, отчеканенной в царской России.

Советские золотые монеты

В 1965–1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР. С 1992 года Банк России выпускает в обращение потребительские золотые памятные монеты и инвестиционные монеты, которые распространяются как внутри страны, так и за границей. Сегодня в российских банках можно приобрести современные инвестиционные золотые монеты: «Червонец», изготовленный по образцу 1924 года «Сеятель» весом 7,74 грамма; «Знаки зодиака»; «Георгий Победоносец» из золота 999 пробы, весом 7,78 грамм. Из памятных золотых монет – серия «Золотое кольцо».

Монеты России разделяют на древнерусские монеты, монеты царской России, монеты СССР и монеты современной России.

Золотые монеты современной России

С 1992 года банк России выпускает юбилейные и памятные золотые монеты качества пруф, которые в обращение не выпускаются, являясь редкими коллекционными монетами, приобрести которые можно только в банке. Магазины такие монеты свободно принимают по номинальной стоимости (но она в сотни раз меньше реальной цены монет). Номиналы выпущенных монет: 50, 100, 200, 1000, 10 000, 25 000 рублей.

В 2010 году была выпущена самая крупная по весу и номиналу золотая монета России – 50 000 рублей. Остальные монеты чаще похожи друг на друга с точки зрения номинала и размера. Так, например золотая монета «Отмена крепостного права», выпущенная в 2011 году имеет номинал в 1000 рублей и массу в 156,4 грамм.

Из современных российских золотых монет для потребителей можно отметить:

– «История денежного обращения России» 2009 года номиналом 25 000 рублей,

– «Барк Крузенштерн» 1997 года номиналом 1 000 рублей (продается сегодня нумизматами за 1 700 000 руб.),

– «Барк Седов» 2001 года номиналом 1 000 рублей (продается за 1 300 000 руб.),

– «Кронштадт. Окно в Европу» 2003 года номиналом 1 000 рублей (продается за 1 150 000 руб.),

– «Фрегат Мир» 2006 года номиналом 1 000 рублей (продается за 880 000 руб.),

– «Флора. Сочи 2014» 2011 года номиналом 1 000 рублей (продается за 480 000 руб.).

Источник: www.potrepedia.ru

Как выглядят 10 самых дорогих монет царской России

Старинные монеты всегда высоко ценились, ведь в них отражена история давно ушедшего времени. По ним можно судить о том или ином периоде истории, так как на монетах изображены портреты правителей, а также важные символы, атрибутика и произошедшие события эпохи.

У Российской империи история была довольно яркой и захватывающей, оттого сейчас большинство монет тех времен имеют огромную ценность. Особенно это касается эксклюзивных экземпляров, созданных малым тиражом. Их стоимость просто зашкаливает и продолжает расти с каждым годом. Далее в обзоре представлены в порядке возрастания 10 самых дорогих монет царской России.

1 рубль 1705 года – 1,5 млн. руб.

1 рубль 1705 года

Понятие «рубль» возникло в XIII столетии в Новгороде, хотя основой первой в мире десятичной монетной системы был именно рубль Петра Великого благодаря его новой денежной реформе начала XVIII столетия. В 1704 году Петр Великий издал указ о введении в оборот монет из серебра. Первыми были рубли, внешне напоминавшие польский талер 1630 года выпуска. В те годы в Российской империи были проблемы с серебром, использовавшимся для изготовления монет.

Тогда первый Император Всероссийский приказал рублевую монету перечеканить из польского талера: сначала талер переплавляли, а после сверху «начеканивали» прессом рубль. Что интересно, подобный рубль 1705 года был продан на аукционе за 400 тыс. руб., а вот монету, в которой ошиблись при перечеканке с датой, – за 1,5 млн. руб. Так что это тот редкий случай, когда недостаток в разы поднял исходную стоимость монеты.

1 рубль 1806 года – 1,55 млн. руб.

1 рубль 1806 года

По неведомой причине Император и Самодержец Всероссийский Александр I издал запрет на монеты, где изображен его портрет. Стоит отметить, что медали с изображением его императорского высочества свободно выпускались. В XIX столетии в монетный двор Петербурга поступил заказ от частных лиц на тридцать экземпляров новодельных монет. Одна из них и была куплена на аукционе за 1,55 млн. руб. Кстати, со временем цена подобных монет возросла уже до 2 млн. руб.

5 копеек 1916 года – 1,6 млн. руб.

5 копеек 1916 года

В годы Великой войны в нашей стране был острый дефицит меди и серебра. Тогда власти решили провести денежную реформу страны: выпускать монеты из меди в два раза легче, чем те, которые уже в обороте. Но октябрьская революция 1917 года помешала выполнить задуманное в полном объеме, хотя все же несколько образцов монет успели отчеканить.

Правда до сих пор доподлинно не известно их точное число. Монеты считаются очень редкими даже после того, как в 1927 году монетный двор Ленинграда выпустил их исходными штемпелями для продажи заядлым коллекционерам. В 2010 году пробные 5 копеек 1916 года ушли с молотка аукциона за 1,3 млн. руб., а спустя год подобная монета обошлась покупателю уже в 1,6 млн. руб.

25 рублей 1908 года – 1,9 млн. руб.

25 рублей 1908 года

В начале XX столетия в Сибири нашли золотой самородок весом 5 кг, из которого император Николай II приказал сделать монеты в количестве 175 экземпляров. На аверсе монеты изобразили правый профильный портрет Николая II, на реверсе — двуглавого орла. Правитель хотел презентовать эти монеты в свой 40-й день рождения своей семье и близким друзьям. Монеты были выполнены из золота 900 пробы. Вес чистого золота каждого экземпляра составлял около 29 гр.

Несмотря на то, что данная монета считается довольно редкой, она является частым гостем аукционных торгов. В 2011 году одна из таких монет ушла на аукционе за 1,9 млн. руб. Стоит отметить, что проданная монета была далеко не в безупречном состоянии: у нее были дефекты поверхности, видимо от ударов, и несколько царапин. Если бы эта монета была в более лучшем виде, то ее цена была бы раза в два дороже.

1 копейка 1726 года – 2 млн. руб.

1 копейка 1726 года

Эта медная монета – самая большая копейка, выпущенная в России: ее размер – 2,3х2,3 см, а вес 16,38 гр. Она изготовлена на монетном дворе Екатеринбурга и имеет необычную для монеты форму – квадратную. Данные экземпляры ценятся дорого, так как их сохранилось всего десять штук. На одном из аукционов, проходящих в Москве, ее продали за 2 млн. руб.

Кстати, в Российской империи, помимо этой копейки, были и другие квадратные монеты. Например, в 1725–1727 годах были выпущены самые большие квадратные медные рубли, весом 1,6 кг.

5 рублей 1907 года – 4,35 млн. руб.

5 рублей 1907 года

Когда в 1907 году закладывался фундамент церкви Святой Ольги под Петербургом, в честь рождения первенца императора, в основание храма заложили сотню золотых пятирублевых монет. Это было приурочено к столетию битвы полка с наполеоновскими войсками под Фридландом. На торжестве был император Николай II с супругой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой Николаевной, собственно, в честь рождения которой и строился храм.

Девять экземпляров монет, оставшихся от чеканки, презентовали высокопоставленным участникам церемонии. Отличия этих монет от других заключались лишь в дате выпуска, так как в 1907 году золотые пятирублевые монеты уже не выпускали для денежного оборота. Именно они теперь периодически мелькают на современных аукционах. В 2006 году пятирублевая монета 1907 года была приобретена за 2,7 млн. руб., а в 2011 году – за 4,35 млн. руб.

12 рублей 1836 года – 4,65 млн. руб.

12 рублей 1836 года

Интересный факт, что Российская Империя является единственной страной во всем мире, где монеты из платины выпускали для рыночного обращения. Такие монеты, номиналом в двенадцать рублей, выпустили в 1836 году. Их тираж был ограничен – всего одиннадцать экземпляров. К слову, по заказу частных лиц во второй половине XIX столетия были выпущены и другие экземпляры-новоделы, но они не представляют особо большого исторического интереса.

Сейчас стоимость оригинальных монет ежегодно увеличивается: если в 2010 году монета из платины была продана на британском аукционе примерно за 3 млн. руб., то спустя год подобную монету купили уже за 4,65 млн. руб. Страшно представить, за сколько бы сейчас она ушла на торгах.

1 рубль 1825 года – $100 тыс

1 рубль 1825 года

«Константиновский рубль» – известнейшая монета царской России. Стоимость данной монеты на аукционах оценивается примерно в $100 тыс. Возможно, такой ажиотаж вызван тайной историей ее появления, ведь в Российской империи не было императора Константина. Существует две версии появления этой монеты: банальная ошибка монетного двора либо же, что более вероятно, подготовка к коронации цесаревича Константина Павловича до того, как он решил отречься от престола в пользу своего брата Николая I.

Пока подтверждение отречения доставлялось из Варшавы в Петербург, в империи был период неопределенности, так как Константину уже дал присягу брат Николай и гвардия. В это время монетный двор, считая де-юре Константина императором, начал подготовку к созданию рублевой монеты с его портретом. Когда в 1825 году Николай I объявил о своем вступлении на трон, министру финансов пришлось в срочном порядке уничтожить образцы монет, так как это могли расценивать как предательство, и он мог отправиться на каторгу вслед за декабристами.

Поначалу было шесть экземпляров данных монет, но шестой экземпляр затерялся. Тогда оставшиеся пять монет спрятали на полвека в архив Минфина в Петербурге. Лишь в 1878 году эти пять пробных рублей, которые держали в секрете, были отданы по одному экземпляру императору Александру II, его наследнику, племяннику, шурину и в Эрмитаж. Сейчас найдены все шесть монет, две из которых хранятся в крупнейших музеях России, одна – в Смитсоновском институте США, остальные три – в частных руках зарубежных коллекционеров.

1 рубль 1730 года – $700 тыс.

1 рубль 1730 года

Приняв бразды правления, императрица Анна Иоанновна издала указ о выпуске новых серебряных монет. Сейчас самыми редкими и дорогими монетами того времени являются рублевые, которые в народе прозвали «Анна с цепью». На одной стороне монеты изображен портрет Анна Иоанновны, а на другой – герб Российской империи. В наши дни известно лишь о трех экземплярах этих монет. В 2007 году такой рубль был продан за $700 тыс. (сейчас это около 48,7 млн. руб.)

20 рублей 1755 года – 1 млн. 550 тыс. фунтов стерлингов

20 рублей 1755 года

В то время Россия перешла на новый вид чеканки, вследствие чего и выпустили две пробные золотые 20-рублевые монеты, которые назвали «Елизаветин золотой». Такая номинальная стоимость прежде не использовалась в Российской империи. На аверсе монеты изображена Елизавета Петровна, а на реверсе – пять гербов: в центре государственный, а по кругу гербы Москвы, Астрахани, Сибири и Казани.

В наши дни одна из монет хранится в Эрмитаже, а вторая – у частного коллекционера, который приобрел ее на лондонском аукционе за 1 млн. 550 тыс. фунтов стерлингов (сейчас это примерно 133,3 млн. руб.), а если учесть комиссионные, то покупка вышла в 1 млн 783 тыс. фунтов стерлингов. Сейчас 20 рублей 1755 года являются самой дорогой монетой царской России.

Она установила новый мировой рекорд стоимости, оплаченной не за американскую монету. Кстати, этот рекорд до сих пор не побит. Хотя всегда есть шанс, что отыщется еще более редкая и дорогая монета, которая сможет побить существующий ценовой рекорд. Но бывают случаи, когда редкие монеты спустя некоторое время дешевеют в цене из-за насыщения рынка такими же экземплярами.

И хотя в современном мире монеты практически устарели, так как сейчас более удобно пользоваться банковскими картами, древние монеты по сей день являются востребованными предметами коллекционирования, стоимость которых продолжает только расти. А вот в древние времена монеты были единственной доступной формой валюты. Читайте далее, как появились древнеримские монеты, и для чего они были сделаны.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru