1–2 февраля 1936 г. на Староандреевском прииске Тыелгинского приискового управления «Миассзолото» бригадой старателя тов.Сурова найдены самые крупные из всех известных самородков рудного золота. Вес самородков — 14,37 кг и 9,5 кг. Самородки найдены в штреке, пройденном от шахты глубиной 12 м. Они лежали в одной горизонтальной плоскости на расстоянии 25 см друг от друга. Около этих крупных самородков найдено большое количество мелких кусков золота по 2–3 грамма.

Самородки представляют собой чистое, без примесей, высокопробное золото.

Скопление рудного золота в виде самородков встречалось в Миасском районе и раньше. Вот наиболее крупные находки за последние десять лет: на Ленинском прииске — 22,5 кг рудного золота, на Тыелгинском прииске — 11 кг, на Васильевском — 16 кг. Во всех случаях величина наибольшего куска золота не превышала 2 кг.

Кроме найденных крупных самородков, на приисках Тыелгинского управления в последнее время почти ежедневно встречаются более мелкие рудные самородки весом в несколько граммов.

Золото Южного Урала звало..

Тыелгинский прииск и ближайшие, соседние с ним, старые выработки находятся вблизи села Новоандреевского (прежде это село называлось Андреевским), Миасского района, по р.Миасс и ее притоку Тыелга, примерно в 40 км от г.Миасса.

Уникальные посетители статьи: 17051, комментариев: 8

Комментарии, отзывы, предложения

Rudolf, 04.04.10 15:50:31

Еще о Миассе — «Первое жильное золото в Миаасе было обнаружено Евграфом Мечниковым 9 июля 1797 года. Первая опытная промывка на реке Миасс произведена управителем миасского завода Порозовым в 1823 году. Это и есть точка отсчета промышленной добычи золота на Южном Урале. В прежние времена, и это подтверждено документами, иногда случалось выйти на такую россыпь, что отец с сыном, вдвоем, за день могли намыть два пуда (!) золота . «

пипец, 29.05.12 05:38:14

вот было золото так золото а сейчас одни слезы

Хантер, 07.07.12 15:16:44

Искать надо, а не слезы лить.

Приискатель, 21.03.13 08:00:39

Это ж хвост золотого тельца.Курдюк.Ведь голова-на Аляске,туло-в Сибири,титьки-на Алтае)))

Кристина, 12.02.14 08:15:50

ПАТИН, 12.02.14 09:43:43

Все добыто до нас,ищи не ищи.

СНС, 12.02.14 13:04:38 — ПАТИН, 12 февраля 2014

Может быть, вы не совсем правы. Самородки пока найдены на глубине не более 0,5 м. На большее современные металлодетекторы не способны. А глубже 0,5 м количество самородков, вероятно, очень даже значительное. Так что есть что поискать.

Юрчик, 13.02.14 13:22:59 — ПАТИН

Привет,Братела,ползал в тех краях с МД результат неплохой если учесть,что времени потрачено мизер.

- Содержание сайта

- Комментарии

- Главная страница

Самородки рудного золота. Вес — 14,37 кг и 9,5 кг

Золотая полоса России. Где искать золото на Южном Урале!

Источник: zolotodb.ru

Блеск и нищета Ташкутарганки: как царь Александр I упустил свой самородок

Здесь был найден самый крупный золотой самородок в России, сам император Александр I приезжал копать тут золото, был период, когда окрестная земля щедро раздавала свои клады едва ли не каждому встречному. Маленькая речушка Ташкутарганка в сотне километров западнее Челябинска хранит столько удивительных историй и человеческих драм, что хватит на эпический сериал. Известный челябинский журналист Михаил ФОНОТОВ в своём очерке напоминает нам о некоторых из них. Этим материалом мы начинаем серию публикаций о незнаменитых достопримечательностях нашей страны.

. На Южном Урале было — очень давно — так: с запада высокие горы, известняковые или кварцитовые, с востока — морская впадина, почти пропасть, а между ними — предгорья. Время опускало вершины, крушило, низвергало, а водные потоки несли крошево (аллювий) по склону и сбрасывали в пропасть. В конце концов горы потеряли километров шесть высоты, километр-полтора, однако, сохранив, впадина заполнилась до краёв, а предгорья «срезало» до коренных пород. Как раз срединная — с севера на юг — полоса нынешней Челябинской области, коренная, гранитная, пронизана золотоносными жилами и засыпана золотоносными песками. В самой северной деревне, в Тимино, добывали золото, и в самой южной точке, в Синем Шихане, добывали золото, а западные и восточные окраины золота лишены.

beryozovskoe_mestorozhdenie_zolota_wikipedia.org_sergey_mihaylovich_prokudin-gorskiy.jpg

Добыча золота на Урале. Берёзовское месторождение. 1909 год. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Нечего говорить, что и срединная полоса области по-разному одарена золотом: где щедро, где скупо. Два пятна на карте я бы раскрасил двумя яркими красками: верховья реки Миасс — рассыпное золото и плато Кочкаря — рудное золото. Эти две провинции в свою очередь тоже усеяны золотыми пятнами разной насыщенности. В верховьях реки Миасс, например, золото наугад выделило безвестную речушку Ташкутарганку. О ней и речь.

На речку Ташкутарганку за счастьем приезжал сам царь Александр I. На «свой» прииск приезжал. На тот, который зачастил самородками и который назвали Царским, Царево-Александровским. Еще в Златоусте, где самодержец ночевал, он решил, что не ограничится осмотром «своего» прииска, а поработает лопатой, попытает счастья — вдруг случай подбросит ему самородок.

Это было ясным сентябрьским днем 1824 года. Пока ждали царя, перед самым его приездом, Дементий Петров, человек простой, проще некуда, выковырял в «царском» забое самородок на восемь фунтов, тот самый, который потом был обозван подкидышем. Находка, с одной стороны, вселяла надежду, что императору подфартит тоже, но, с другой стороны, самородок Дементия мог достаться царю, если бы тот не опередил его. Впрочем, самородок всё равно оказался у Александра — его вручили ему вместе с хлебом-солью, когда царь приехал на берег Ташкутарганки.

Если высокий гость опускается до низкой работы, это, конечно, мило, но и беспокойно. Все понимают, что затевается не работа, а её видимость, игра, однако царь с лопатой в руке на дне довольно глубокой ямы — картина не из обычных. Да, Александр взял лопату — «Я как бергауэр» — и принялся копать глину. А остальные?

Не стоять же им, глазея, как Его Величество в поте лица копает грунт, — тоже схватили лопаты, принялись ковыряться невпопад, кося глаз на монарха. Нагрузив несколько коробов, которые тотчас были подняты наверх, к вашгерду, прибору, на котором песок просеивается и промывается, Александр отставил лопату, взялся за кайло, вонзил его в песок и задел какой-то камень. Ему помогли выворотить его, и Александр так и поднялся на поверхность с камнем в руках. Его встретили аплодисментами. «Неужели я так счастлив!» — удивился он в надежде, что в руках у него самородок.

alexander_i_of_russia_by_f.kruger_wikipedia.org_voennaya_galereya_zimnego_dvorca_franz_kruger.jpg

Александр I. Фото: wikipedia.org

Потом на глазах у царя 22 пуда руды, добытой им, были промыты. В них оказалось 12 золотников, которые державный старатель взял на память вместе с самородком Петрова и куском руды, им откопанным. Раздав всем подарки: деньги — Петрову и другим рабочим, орден — начальнику Златоустовских горных заводов Татаринову, Александр покинул «свой» прииск.

Ах, царь Александр. Зря он поторопился. Счастье-то и в самом деле ждало его. Поработай он подольше, может быть, и попалось бы оно ему. Тогда и слухам про подкидыш никто бы не поверил.

Потому что в тот же день, в том же забое был поднят самородок весом более 11 килограммов. И еще две недели натыкались на самородки — какой на три, какой на пять, какой на все 10 килограммов. Всего их было десятка полтора. Не обманула бы Ташкутарганка императора. Но сказать ли, что царское счастье досталось другому.

Я стою в центре посёлка, у автобусного павильончика, перед зелёной долиной Ташкутарганки, удручённый тем, что не найти здесь никаких примет того сентябрьского дня, кроме этих известняковых глыб, которые, будто неопрятные бело-серые стога на кочковатой луговине, стоят покрытые оранжевыми и коричневыми лишайниками, растрескавшиеся, нашпигованные белыми обломками кварца. Где-то здесь, вроде бы у павильончика, и была та копань, в которую спускался царь Александр, потому что как раз на этом месте, как уверила нас местная учительница Асия Разаевна Спиридонова, стояла пирамидка с позолоченным двуглавым орлом, поставленная в честь высокого гостя.

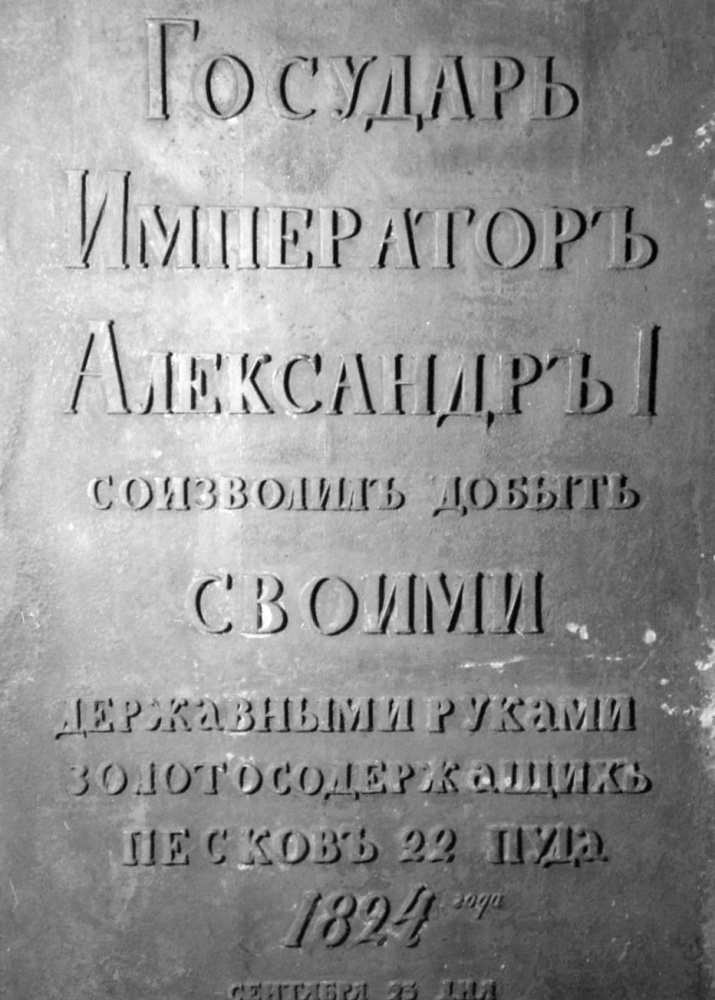

Кстати, ящик с двадцатью двумя пудами песка, выкопанного царем, а также лопату и кайло, которые он держал в руках, сразу же, как реликвии, были препровождены в соседний город Златоуст, в горный арсенал. Через два десятилетия место пирамидки заняла чугунная колонка с бюстом царя на ней. Революция самозабвенно смела реликвии самодержца, раскидала их по подвалам. Не сохранилось ничего, кроме чугунной плиты, извещавшей, что Александр I соизволил добыть «своими» — это слово выделено крупным шрифтом — «державными руками золотосодержащих песков 22 пуда». Та плита теперь — весомый экспонат краеведческого музея города Миасса.

Совсем некстати, только из принципа «имя вождя на имя царя», посёлок назвали Ленинском. Чрезмерное административное рвение всегда рождает несуразность. К Ташкутарганке Ленин ни при чём. Сколько бы ни было золота в этой речушке, посёлок не заслуживал имени вождя.

Тогдашняя нелепость теперь обернулась пренебрежительностью к имени, которое приписано посёлку, оставшемуся доживать век в захолустье. Был бы Александровским — и ладно.

Ещё лет двадцать Ташкутарганку копали и перекапывали вдоль и поперёк, выворачивали наизнанку, «пахали» по руслу и по берегам, перелопачивали илы, глины и пески — истерзанная река покорно отдавала свои драгоценности, которые сама нисколько не ценила, поскольку её единственной драгоценностью была хрустальная вода. А люди выуживали из слякотной грязи выщербленные, словно оплавленные куски, обтирали их ладонями и, найдя под грязью вожделенный проблеск, поднимали к небу полные слёз глаза, будто держали в руках своё счастье.

Самородки, однако, попадались всё реже и реже. Шесть с половиной тонн золота отпустила Ташкутарганка за первые 20 лет. Сколько же ещё? Казалось, иссякла речка, исчерпалась. Потеряли старатели интерес к Ташкутарганке, надумали закрыть Царево-Александровский прииск.

Туманный октябрьский день 1842 года мог быть последним для прииска, если бы не этот пацан Никифор Сюткин. Замешкался он в закопушке, ковырялся под дождём в грязи — будто кто его понудил. И наткнулся парень на угол камня. Камень был тяжёлый, одному не вывернуть. Никифор пластинкой снял глину, а под ней — оно. Не своим голосом закричал Никифор — позвал на помощь.

Старатели повисли над ямой, допытываются: «Оно?» Никифор молчит. Раз молчит, значит, надо спускаться вниз. Короче, подняли старатели глыбу, ходят вокруг неё, а Никифор, весь мокрый, сидит в сторонке и плачет.

Срочно послали к Павлу Аносову, горному начальнику в Златоусте. На следующий день, под охраной, глыбу перевезли в город. Ещё через несколько дней, под охраной же, самородок отправили в Екатеринбург. Наконец, уникальную находку торжественно проводили в столицу, в Петербург.

Самородок Никифора Сюткина — «Большой треугольник» весом 36 килограммов — стал достоянием России. Крупнее его у нас нет.

По нынешним ценам само золото «Большого треугольника» стоит миллионы рублей. Но, наверное, кроме коммерческой, у него есть другая цена — например, геологическая. «Большой треугольник» — геологический феномен. Только редкое сочетание условий дало ему жизнь. Он именно самородился.

Специалисты отмечали, что «на нём было много отпечатков горного хрусталя, один пронизывал его насквозь». А всё дело в том, что «он вырос в приповерхностной зоне, заполнив крупную друзовую полость с многочисленными кристаллами». Самородку повезло — он оказался в пустой полости, в которой набирал силу вместе с кристаллами хрусталя и других минералов.

plita2.jpg

Плита в честь памятного события хранится в Миасском краеведческом музее. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Нет, не было покоя Ташкутарганке, не оставили её старатели, хотя не раз собирались покинуть. Почти через сто лет после Сюткина на берегах Ташкутарганки искал счастья старик Пётр Симонов, старатель-одиночка. Уже поздней осенью, когда землю поверху уже сковало морозом, ходил он с ломиком, обносившийся и опустившийся, тыкал железом наугад, то у себя во дворе, то под забором — где ни попадя. И однажды — попал, в «заячьи уши». Вытащил он этот самородок характерной формы весом почти в три с половиной килограмма, унёс в избушку, не веря в своё долгожданное счастье.

Самородок Симонова теперь экспонат Алмазного фонда, а сам старик. Водочки попил досыта — только и всего.

Люди не только не ушли с Ташкутарганки, они посадили на неё драгу — чудовищную громадину, которая, казалось, способна проглотить всю реку от берега до берега. После драги вокруг посёлка остались озёра-разрезы.

Посёлок, он весь ископан. Живого места в нём нет. Тут шурф, там отвал, тут шурф, там отвал. На главной улице, впритык к ней, за накренившимся заплотом, рядом с домишком, под яблонькой-дичкой чернеет шахтный ствол, затянутый крапивой и заваленный ветками жёлтой акации. Дома — между шахтами, дома — на шахтах.

А что такое балаган, обычное жилище старателя? Яма, а на ней какой-никакой срубик. Балаганы достояли до наших дней.

sergey_baranov_ustinovskiy_kanon_-507937_reka_miass.jpg

Река Миасс, частью бассейна которой является скромная Ташкутарганка. Фото: Сергей Баранов, участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»

Но всему приходит конец. Угомонились искатели сокровищ, всё будто бы выгребли из маленькой речушки, впадающей в Иремель, приток Миасса. Разобрали старатели драгу, отложили лопаты, кайла, грабарки, бадьи, вашгерды. Оставили землю в покое.

И Ташкутарганка, несколько лет поискав себя в развороченной долине, успокоилась, озеленила берега луговыми коврами, осоками, где дала место островку тростника, где подняла ивовый куст, а плёсы выгладила голубыми зеркалами и опрокинула в них белые облака. И ни помину — о золоте.

Сегодня автор этого материала Михаил Фонотов отмечает свой юбилей. Известному на Южном Урале публицисту, писателю и краеведу, лауреату премии Союза журналистов «Золотое перо» исполнилось 85 лет. Редакция сайта Русского географического общества поздравляет Михаила Саввича и желает ему здоровья и вдохновения.

Источник: www.rgo.ru

Американец на приисках. Как добывали золото на Южном Урале

Золото в нашем регионе известно с глубокой древности — его следы обнаружены археологами при исследовании курганов кочевников. До революции на Южном Урале работали сотни приисков, на которых добывались тонны золота. После гражданской войны золотодобыча пришла в упадок, ее восстановление было поручено американскому инженеру Джону Литтлпейджу.

В 1769 году путешественник и исследователь Петр Симон Паллас указал на признаки присутствия золота близ озера Кундравы (возле Миасса). Спустя почти 30 лет это предположение подтвердилось: поисковая партия обер-берггауптмана Евграфа Мечникова обнаружила в окрестностях Миасского медеплавильного завода месторождение жильного золота. Началась промышленная добыча.

Поначалу из-за отсутствия отработанной технологии извлечения россыпного золота из песков его добыча была неэффективной: в год удавалось добыть до двух десятков килограммов. В 1811 году золотодобыча в Миасском районе была вовсе прекращена и возобновилась только в 1820-е годы с открытием богатых золотых россыпей. К 1835 году в Миасском районе было известно около 200 приисков, на которых золото могло быть «добываемо с выгодою». В 1830–1840-е годы правительство разрешило частные золоторазработки на землях башкир и оренбургских казаков, что стало причиной золотой лихорадки на Южном Урале, «столицей» которой стали Кочкарские прииски.

Встреча на Аляске

На время революции и гражданской войны добыча золота в России замерла. Перед советским правительством встала задача реформирования отрасли — стране нужно было много золота для приобретения иностранных технологий и целых заводов. В 1927 году инженер и заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства СССР Александр Серебровский был командирован в США. На Аляске под видом профессора горного дела он изучал американский опыт добычи золота и познакомился с молодым инженером Джоном Дикинсоном Литтлпейджем, которому предложил работу в СССР. Американец не без колебаний принял предложение.

Вернувшись на родину, Александр Серебровский был назначен начальником «Главзолота», а вскоре в Россию приехал и Джон Литтлпейдж, ему было 33 года. Он родился в штате Орегон на западе США. В годы первой мировой служил в авиации, после войны проходил производственную практику на Аляске, где стал управляющим компании. Вместе с ним приехала его семья — жена Джорджия и две дочери. Литтлпейдж выучил русский язык и получил новое имя — Иван Эдуардович.

В СССР писали, что Джон Литтлпейдж «привлечен в Советский Союз грандиозным масштабом нашего строительства, идеями великого Сталина, возможностью свободно раскрыть свои таланты». Однако это было не так. В своих разговорах с Александром Серебровским он говорил ему: «Не нравится мне расклад у вас в стране. Не нравятся большевики у власти. У них привычка расстреливать, особенно инженеров».

Тем не менее почти десять лет американец провел в Советском Союзе, за свою работу был награжден автомобилем ГАЗ-А и орденом Трудового Красного Знамени. Уехал только в августе 1937 года, незадолго до ареста и расстрела Александра Серебровского. Вскоре вместе с журналистом Демари Бесс он написал книгу «В поисках советского золота», в которой описал свою жизнь в СССР, свои путешествия и наблюдения. Немало в ней и о Южном Урале.

Гостеприимство русских

В мае 1928 года Литтлпейдж прибыл в Москву. Там он получил первое назначение — главным инженером группы золотых рудников, разрабатываемых в Кочкаре. По плану Александра Серебровского именно Кочкарь должен был стать первым советским золотым рудником с современным оборудованием. Стояла задача восстановить этот рудник и использовать его как образец и базу для обучения в золотодобывающей промышленности. И американец отправился на Урал:

— Железная дорога от Свердловска на юг проходит по живописной местности: в Западной Сибири стояла весна, а весна там так же долгожданна и красива, как на Аляске. Полевые цветы во множестве росли в степи и расстилались по ровной земле, будто богато разукрашенный ковер.

Так Литтлпейдж оказался на Кочкарских приисках. Первым делом его повели в огромный бревенчатый дом управляющего из 17 комнат. Это тот самый особняк, построенный в 1911 году золотопромышленником, горным инженером, акционером и директором «Анонимного общества Кочкарских приисков» Антуаном Баласом, в котором сегодня располагается Пластовский районный краеведческий музей.

— Жизнь в Кочкаре летом 1928 года была почти как на Аляске. Мои маленькие дочки подружились с русскими детьми и быстро освоили начатки языка; мы с женой начали учить русский в свободное время. Возможностей говорить по-русски было много, поскольку мы были единственные иностранцы в Кочкаре, и ни одного иностранца даже не видели еще полтора года. Но люди были настолько дружелюбные, а жизнь — такая приятная, что нам все очень нравилось.

На Кочкарских приисках Литтлпейдж увидел и былой размах, и разруху гражданской войны: все рудники оказались затоплены, большинство надшахтных зданий и насосных — разрушены:

— Очень скоро я обнаружил, как много труда мне предстоит. Никто из рабочих не имел совершенно никакого опыта машинных горных работ, и даже инженеры постарше никогда не видели нового горного оборудования, разве что на иллюстрациях в каталогах. Я понял, что придется обучать каждого бурению, креплению, взрывным работам, эксплуатации техники и особенно техническому обслуживанию оборудования. Надел горняцкую одежду и отправился на работу вместе со всеми, так я и поступал все время, что оставался в России.

Осталось в прошлом

Воспоминания Литтлпейджа насыщены наблюдениями и бытовыми зарисовками, он обращал особое внимание на детали и стремился зафиксировать следы уходящего прошлого.

— Разъезжая вокруг Кочкаря, я натыкался на казацкие деревни Париж, Берлин, Лейпциг. Они представляли собой живописное зрелище в праздничные дни, когда мужчины надевали яркую царскую униформу и разгуливали вдоль по улице, нередко поднимая тосты за царя и ругая новое правительство.

Однажды я пересекал степь на единственном в том краю автомобиле, принадлежащем рудничной администрации, — американском, не новом и довольно капризном, который использовали только для дальних поездок. По мере приближения к казацкой деревне мы издалека увидели будто бы пыльную бурю. На ближней дистанции это оказалась всеобщая свалка, в которой принимали участие практически все мужчины и женщины деревни.

Оружием борьбы служило все, что попадалось под руку, включая немаленькие камни, а также балалайки и гармошки, на которых, видимо, играли, пока не началось сражение. Когда волнение улеглось, мы спросили участников, в чем дело, и узнали, что день соответствует крупному церковному празднику — Троице, — когда по традиции положено решать разногласия, накопившиеся среди родственников, друзей и соседей.

Везде непременно подавали крепкие напитки, и после нескольких визитов водка оказывала свое действие. Когда все напивались достаточно для поставленной цели, начинали припоминать споры предыдущего года, оскорбления и обиды, оставшиеся без ответа. Казаки и казачки доводили себя до белого каления — тут–то и начиналась драка.

Николай Антипин

- ТЕГИ

- Челябинск

- Южноуральская панорама

Источник: arspress.ru