Военные поставки в СССР осуществлялись по трем основным маршрутам: через Иран, Через Среднюю Азию (но в меньшем количестве), но самым коротким был северный маршрут. Самым коротким, но при этом, самым опасным. Северный путь был морским: из английских и исландских портов, вокруг Скандинавского полуострова в советские порты Мурманск, Архангельск и Молотовск (ныне Северодвинск).

Суда шли в конвоях, под охраной военных кораблей. Первый конвой, под названием «Дервиш» прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Всего за время войны в советские порты прибыло 42 конвоя и ушло в Англию – 36. Те, которые шли из Великобритании, обозначались аббревиатурой PQ, а конвои, идущие из Советского Союза – QP. Специально для противодействия поставкам в СССР по северному маршруту Германия сосредоточила в Норвегии мощную группировку надводных кораблей и подводных лодок.

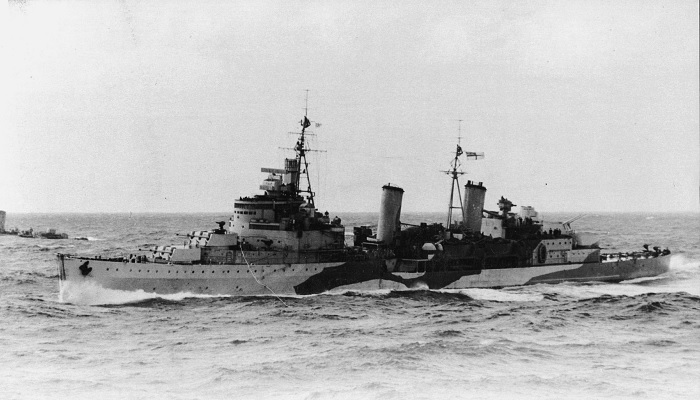

28 апреля 1942 года Мурманск покинул конвой QP-11, состоящий из 13 торговых судов. Его охранение осуществляли 12 военных кораблей, включая легкий крейсер «Эдинбург».

Золото «Эдинбурга»

Вернее, как легкий … Даже в сравнении с наиболее современными советскими крейсерами типа «Молотов», он выглядел солиднее.

По длине он был почти таким же 190 метров, но чуть шире 19 метров против 17 у «Молотова». Водоизмещение его было больше, чем у «Молотова почти в 1,5 раза (13500 т. против 8880) Но скорость у Молотова была больше 36 узлов против 32 у англичанина.

При этом «Эдинбург» нес четыре трехорудийных башни оснащенных шестидюймовыми орудиями Мк XXIII (4х3х152/50), шесть спаренных универсальных четырехдюймовых (102-мм) орудий Мк XIX, 8 шт. спаренных 40-мм зенитных автоматов, 6 торпедных аппаратов и 2 гидросамолета. В отличие от наших крейсеров дальность плавания у англичанина была втрое больше, и составляла 10 тыс. миль.

Конвой QP-11 отправлялся в обратный рейс. В составе конвоя насчитывались 13 транспортных судов (в том числе несколько судов конвоя PQ-13). Конвой прикрывали крейсер «Эдинбург», эсминцы «Амазон», «Бигл», «Беверли», «Бульдог», «Форсайт» и «Форестер» (по своим характеристикам эсминцы были близки к нашим эсминцам проекта 7). Кроме того, конвой прикрывали 4 корвета.

Возглавлял конвой «Эдинбург», на котором держал свой флаг, командующий эскадрой контр-адмирал Стюарт Бонем-Картер. Командовал крейсером опытный капитан Хью Фолкнер. До траверза острова Медвежий их сопровождали советские эсминцы «Гремящий» и «Сокрушительный».

Суда шли налегке, и, как правило, обратные конвои мало интересовали противника. Но был нюанс. Перед отплытием на борт крейсера были погружены 93 деревянных ящика, в которых содержалось 465 слитков золота общим весом в 5536 кг. Золото было сложено в погребе боезапаса.

Легенда гласит, что противник через шпионские каналы узнал о золоте. На самом деле, все проще. Документы Кригсмарине говорят о том, что воздушная разведка засекла конвой PQ-15, следующий с грузами, и немецкие подводные лодки были высланы на перехват. В составе этого конвоя было 25 грузовых судов. Он вышел от берегов Шотландии 10 апреля 1942 года, и именно за ним, в основном, охотились немцы.

History of the golden cruiser Edinburgh

Люфтваффе и авиация Кригсмарине постоянно осуществляли разведку маршрутов, и знали о движении обоих конвоев. Адмирал Губерт Шмундт (Hubert Schmundt), выделил семь подводных лодок (тип VII и VII C), сведя их в группу «Штраухриттер» (Strauchritter).

30 апреля, спустя два дня после выхода из Мурманска, QP-11 был обнаружен подводной лодкой U-88. (тип VII). Шмундт приказал остальным лодкам наводиться на конвой по координатам, переданным с U-88.

Подводная лодка U 456 (тип VIIC) капитан-лейтенанта Макса-Мартина Тайхерта (Max-Martin Teichert) изменила курс и стала двигаться навстречу кораблям конвоя. Рано утром 30 апреля U-88 (капитан-лейтенант Хейно Боманн) атаковала транспорт, выпустив в 06-03 три торпеды, но промахнулась. Следы торпед были замечены кораблями охранения.

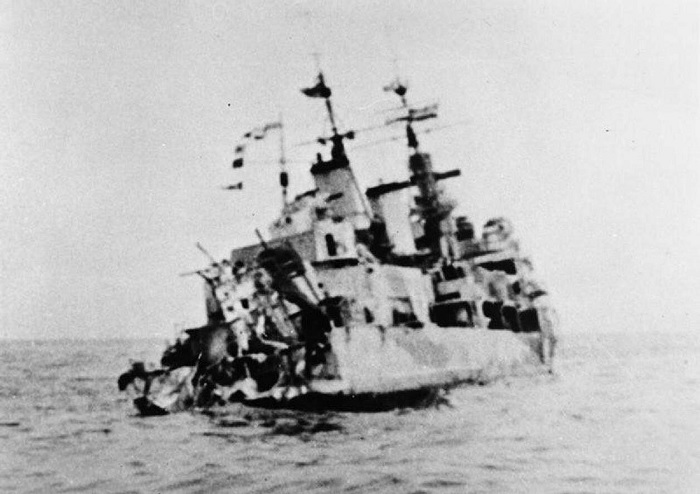

Крейсер, зачем-то увеличил скорость, и вышел из походного ордера. Этот маневр приблизил его к U 456. В 16:10 с дистанции 1200 м Тайхерт дал трехторпедный залп. Две попали: одна в борт, другая разворотила корму, лишив крейсер хода. Погибло 57 моряков.

Но, несмотря на попадание торпед, крейсер не собирался ни идти ко дну, ни переворачиваться.

Крейсер с трудом, со скоростью 3 узла, начал двигаться. Вместо рулей служили буксиры эсминцев, которые направляли корабль по курсу.

Добить крейсер U-456 не могла. На помощь «Эдинбургу» приближались несколько эсминцев из охраны конвоя, включая два советских – «Гремящий» и «Сокрушительный».

На помощь «Эдинбургу» из Полярного подошли спасательный буксир, четыре британских тральщика и советский сторожевой корабль «Рубин» (бывший пограничный сторожевой корабль). К этому времени у эсминцев «Гремящий» и «Сокрушительный» закончилось топливо и они вынуждены были уйти для заправки на базу. В ночь на 1 мая «Эдинбург» двинулся обратным курсом на Мурманск. Ему надо было пройти 450 миль, для чего понадобилось бы 4 дня. Подошедшие к тому времени сторожевой корабль «Рубин» и английские тральщики, взяв на буксир, увеличили ход крейсера до 8 узлов.

Получив радио с подводной лодки, адмирал Шмундт посчитал, что у него есть шанс уничтожить конвой.

Он послал на поиски конвоя три эсминца Z-7 «Герман Шёман» (Hermann Schoemann), Z-24 и Z-25. Это соединение обнаружило конвой на следующий день. Охранение конвоя отогнало немецкие эсминцы. Результат их атаки был более, чем скромным, был потоплен только советский пароход «Циолковский».

Тогда Шмундт перенацелил эсминцы на поиск «Эдинбурга». Крейсер был обнаружен утром 2 мая. В 6 утра между немецкими и английскими кораблями произошло столкновение, в ходе которого обе стороны понесли потери. Британцы серьезно повредили «Герман Шёман», с которого немцы были вынуждены снять команду, и затопить эсминец.

Немцам же удалось нанести тяжелые повреждения британским эсминцам «Форестер» (HMS Forester) и «Форсайт» (HMS Foresight).

Кроме того, не имеющий хода «Эдинбург» получил еще одну торпеду (но и после этого он не ушел на дно). Официально, англичане, якобы боролись за живучесть до последнего, но в реальности, его долго и нудно топили.

750 человек перешли на тральщики. Места на них было настолько мало, что было приказано оставить все личные вещи, за исключением вахтенного журнала и некоторых навигационных приборов. «Эдинбург» добивали орудиями, но крейсер все еще оставался наплаву. Его удалось потопить только торпедой с эсминца «Форсайт». Только после этого он ушел на дно (да, да вместе с 5,5 тоннами золота). Почему так легко было принято решение?

В отличие от американского ленд-лиза, поставки военных грузов в СССР из Великобритании, чаще всего шли по предоплате, причем, чаще всего, оплата шла драгоценными металлами (серебром, золотом, платиной).

Почему англичане так легко приняли решение? До момента доставки золото считалось собственностью СССР. Страховое покрытие лишь на 1/3 часть было перестраховано английским фондом страхования рисков. В общем, «не свое, не жалко».

С другой стороны, решение правильное, конвой, буксирующий поврежденный крейсер – легкая добыча для противника.

В общем, так или иначе, крейсер ушел на глубину 250 метров вместе с золотом.

Первыми с официальным заявлением к СССР обратились норвежцы. Норвежская фирма «Столт-Нилсен Редери» обратилась в 1979 г в советское посольство с уведомлением о поиске судов, пропавших во время Второй мировой войны в Баренцевом море. Но, фирме было отказано.

В том же 1979 году бывший военный водолаз Кейт Джессоп провёл экспедицию с целью определить точное место гибели крейсера.

Обращение частной фирмы «Джессоп Марин Рикавериз» было рассмотрено и удовлетворено советской стороной. Джессоп в свое время произвел в подводном деле настоящую революцию, применив для подводных работ гелиевокислородную дыхательную смесь под необходимым давлением. (Правда, откуда у частной фирмы, основанной отставным водолазом ВМФ, такие деньги вопрос, конечно, интересный). С фирмой был заключен контракт.

Все расходы на операцию ложились на Джессопа и его компаньонов. По контракту, в случае подъема золота, 45% выделялось фирме (по принципу: «нет спасения, нет вознаграждения»). Из оставшейся суммы, 1/3 отходила Великобритании (в счет выплаченного страхового покрытия), а, 2/3 отходили СССР.

Кроме этого, сотрудники знаменитого советского 40-го НИИ Министерства обороны получали право присутствовать на всех технологических этапах экспедиции.

Дата начала экспедиции была знаковой. Работы начались 9 мая 1981 года. Спустя пять дней спасательное судно «Дамматор» обнаружило крейсер на глубине 250 м. Он лежал на дне, на левом борту. Сложность заключалась в том, что глубина, на которой лежал крейсер была больше, чем допустимая глубина погружения обычного водолаза.

В августе 1981 года в район работ вышло водолазное судно «Stephaniturm», арендованное у фирмы OSA, оснащенное водолазным оборудованием, позволяющим работать на глубинах до 400 метров. Водолазы, жили в специальных барокамерах в специальном трюме («лунный бассейн») Давление гелиево-кислородной смеси в барокамере, где на спасательном судне водолазы готовились к работе, было равным давлению в колоколе.

Оно, в свою очередь, соответствовало глубине, на которой производились подводные работы. Из барокамеры в колокол водолазы переходили через специальный шлюз. Такая схема подачи дыхательной смеси под давлением около 25 атмосфер значительно сокращала время на декомпрессию водолазов и увеличивала их работоспособность. В барокамере было три жилых отсека: один на 6 и два на 4 человека. Колокол доставлял на глубину смену из двух водолазов и был оборудован механизмом компенсации вертикальных перемещений «Стефанитурма» при волнении моря.

На «Стефанитурме» постоянно находились представители наших спецслужб – Леонид Мелодинский и Игорь Ильин. Кроме наблюдения за ходом работ, они должны были ознакомиться и сфотографировать иностранную глубоководную технику. Мелодинский не расставался с фотоаппаратом и настойчиво вникал во все подробности операции.

Об этом англичане, конечно, знали и даже, как вспоминал Мелодинский, подпилили ему шестерню перемотки пленки. С английской стороны на судне тоже присутствовал агент спецслужбы, но цели у него были совсем другие. В одной из кают располагался некий Альфред, который редко выходил на палубу и большую часть времени возился вдали от глаз команды с какой-то аппаратурой. Наши, естественно относились к нему с подозрением. Но работы продолжались.

Одна из пробоин находилась рядом с погребом, где было сложено золото. Попытка проникновения в погреб через пробоину была признана достаточно рискованной. Через отверстие в 16-миллиметровой обшивке корпуса смена водолазов в кромешной темноте, почти наощупь, стала пробиваться к орудийному погребу. 10 дней ушло на расчистку завалов в коридорах крейсера для того, чтобы проникнуть в помещение. Время, отведенное на экспедицию, стремительно сокращалось, а золота все не было.

Первый слиток был найден водолазом из Родезии (только-только ставшей Зимбабве) Джоном Россье.. За последующие 19 дней с борта «Эдинбурга» было поднято 431 слиток золота общим весом 5129,3 кг. При подъеме водолазы научились определять золото на ощупь. Последние слитки оказались зажаты корпусными конструкциями, деформированными взрывом. Последний слиток оказался расплющен.

5 октября 1981 года работы были приостановлены. С одной стороны, окончательно испортилась погода, с другой стороны, поиски слитков становились все проблематичнее. Кроме того, у водолазной команды начались проблемы со здоровьем. Джессоп принял решение о завершении первой части работ. Через четыре дня судно «Стефанитурм» пришло в порт Мурманск с поднятым золотом.

Золото, поднятое со дна Баренцева моря, было оценено в 81 миллион долларов (не нунешних фантиков, а, тех, старых долларов). 35 миллионов долларов было выплачено фирме Кейта Джессопа. Джессоп хотел продолжить подъем, но он был увлекающимся человеком. Его очень увлёк проект поиска сокровищ затонувших испанских галеонов в Карибском море и к завершению работ на «Эдинбурге» он «остыл», тем более, что оставшихся 250-300 кг не хватило бы на погашение затрат.

Тем не менее, в 1986 еще одна фирма попыталась достать остатки золота. Решить этот вопрос взялась английская компания «Вартуз Вильямс», с которой был заключен контракт, аналогичный первому. С экспедиционного судна «Дипвотер-2» был спущен водолазный колокол с тремя водолазами. Два из них работали на глубине, а третий – оставался в колоколе для страховки.

Водолазами был вскрыт и обследован соседний с артиллерийским погребом отсек. Если на крейсере была вторая партия золотого груза, то ее, вероятнее всего, разместили бы здесь. Но это помещение было заставлено только ящиками с пиротехникой. Золота в нем не было.

Водолазы-глубинники совершили 23 погружения и подняли на поверхность 29 золотых слитков, оставшихся от первой экспедиции; 5 слитков бесследно исчезли в носовой части погреба, разрушенного снарядом во время боя. Общий вес спасенного второй экспедицией золота составил 345 килограммов. Оно оценивалось в то время примерно 3 миллиона фунтов стерлингов. Золотые слитки были перегружены в море на сторожевой корабль «Резвый» и доставлены в Мурманск.

Три слитка сейчас можно увидеть в Алмазном фонде. Остальные, не знаю, наверное где-то в хранилище.

Источник: dzen.ru

Как англичане утопили советское золото: Фатальный рейс крейсера «Эдинбург»

Караван под кодовым названием QP-11 отправился из Мурманска к берегам Великобритании 28 апреля 1942 года. Он перевозил древесину, а также не обозначенный в сопроводительных документах груз, размещённый в 93 ящиках на борту крейсера «Эдинбург». В ящиках находилось золото – 465 слитков на сумму более 6,5 миллиона долларов по современному курсу. Однако с доставкой ценного металла в пункт назначения возникли сложности: уже на следующий день после выхода из порта транспортные суда обнаружила немецкая авиация.

Как немцы атаковали крейсер «Эдинбург»

Командир «Эдинбурга» капитан Хью Фолкнер и командующий 18-й эскадры крейсеров контр-адмирал Стюарт Бонэм-Картер на мостике крейсера. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Данные о том, где находится караван и по какому он движется маршруту, были переданы лётной разведкой верховному командованию ВМФ Германии. Сразу после этого, с целью уничтожить корабли противника, входившие в конвой, немцы отправили семь подлодок. Одной из них, U-456, управлял капитан-лейтенант Макс Мартин Тайхерт – главный виновник последующих событий.

Тридцатого апреля подводные лодки торпедировали британские суда. Хотя снаряды не поразили ни единой цели, командование решило вывести «Эдинбург» из каравана, дабы уберечь груз. Совершая необходимые противолодочные манёвры, крейсер на полном ходу двинулся в направлении Исландии. Тем не менее, несмотря на предпринятые предосторожности, судно было замечено и атаковано подлодкой Макса Мартина Тайхерта.

Две торпеды, которые выпустила субмарина, причинили кораблю сильные, однако не фатальные повреждения – он оставался на плаву и сохранил возможность идти своим ходом. Три подоспевших британских эсминца лишили подлодку шанса добить «Эдинбург», но не смогли помешать ей оставаться рядом с местом события. Судно тем временем в сопровождения эскорта направилось обратно в Мурманск.

Кто на самом деле потопил крейсер «Эдинбург»

Снимок сделан со стороны кормы «Эдинбурга», поврежденной торпедой. /Фото: cdnfr1.img.sputniknews.com

Через два дня, 2 мая, крейсер подвергся повторной атаке – его обнаружили три немецких эсминца, которые целенаправленно искали подбитый «Эдинбург». В результате короткого, но ожесточённого боя, судно получило удар третьей торпедой, полностью лишившей его самостоятельного передвижения.

Немцам также не удалось избежать потерь – после обстрела британцами один из германских кораблей, получив серьёзные повреждения, начал погружать на дно. Для спасения команды неприятелю пришлось выйти из боя: подобрав экипаж, два уцелевших немецких эсминца ушли в сторону своего базирования.

Несмотря на благоприятный исход событий, спасти «Эдинбург» не представлялось возможным: из-за попадания третьей торпеды, крейсер, при последующей буксировке, грозил разломиться на две части. После недолгих раздумий решено было снять команду с борта и затопить безнадёжной повреждённый корабль. В 08:52, через 28 минут как окончился бой, в «Эдинбург» выпустили четвертую, на сей раз британскую торпеду, которая пустила крейсер ко дну.

Золото «Эдинбурга» – плата за ленд-лиз

Палуба «Эдинбурга» после попадания торпеды с U 456 в буквальном смысле встала на дыбы. /Фото: warspot-asset.s3.amazonaws.com

В программу ленд-лиза, Советский Союз включили 11 июня 1942 года, а до этого, чтобы закупать вооружение, стране пришлось осенью 1941 и зимой 1942 года брать у США кредит. Сумма каждого займа равнялась миллиарду долларов – столько валюты СССР не имел, зато располагал золотом, которое и согласилась покупать Америка по курсу $35 за унцию.

По одной из версий считается, что слитки с «Эдинбурга» предназначались как раз американской стороне, выдававшей Союзу миллионные валютные авансы в счёт поставок драгоценного металла в США. Однако другая версия выглядит более правдоподобно: согласно ей, золото предназначалось англичанам за военные и гражданские поставки в СССР.

Из воспоминаний Анастаса Микояна: «Шестнадцатого апреля 1946 года премьер-министр Эттли обнародовал перед Палатой общин цифры, связанные с британскими поставками в Советский Союз. Согласно им, с 01.10.43 по 31.03.46 г. СССР получил для военных нужд груз на сумму 308 миллионов фунтов, для гражданских потребностей – на сумму 120 миллионов фунтов. При этом премьер пояснил, что данные связаны только с доставленным грузом – потери в пути в озвученных цифрах не были учтены.

Также Эттли указал, что гражданские поставки осуществлялись, базируясь на соглашении, подписанном между государствами в августе 1941 года. Суть документа состояла в том, что советская сторона уплачивала за товары: 40% стоимости – долларами или золотом, 60% – за счёт кредита, который был получен от Правительства Соединённого Королевства».

Таким образом, учитывая воспоминания политика, можно прийти к выводу, что перевозимые золотые слитки скорей всего не связаны с Америкой и программой ленд-лиза. Больше похоже на то, что получателями драгоценного металла должны были стать англичане: золото им отправлялось как оплата вышеупомянутых в соглашении 40%. В пользу этого предположение говорит и распределение золотых слитков, поднятых с затонувшего корабля в 80-х годах прошлого века.

Как СССР и Британия делили утонувшее золото

Так выглядело золото «Эдинбурга», поднятое на поверхность через 40 лет после гибели корабля. /Фото: mvestnik.ru

Несмотря на то, что вопрос о судьбе слитков возник сразу по окончанию войны – решить его положительно не предоставлялось возможным по двум причинам. Первая заключалась в технической стороне – для подъёма золота с глубины свыше 200 м не было оборудования. Вторая состояла в преодолении юридических тонкостей. В соответствии с морским правом, на затонувший крейсер допускалось проникать лишь с согласия Великобритании. Однако для извлечения с него ящиков с ценным грузом требовалось разрешения СССР, который в своё время оплатил «страховой случай».

Лишь в 1979 году в решении проблемы появились сдвиги: англичанин Кейт Джессоп, являвшийся профессиональным водолазом, предложил технологию по поднятию золотых слитков. Два года спустя Советский Союз и Великобритания подписали соглашение о совместной операции, после чего начались подводные работы. Сначала определили точные координаты крейсера, его расположение на дне и глубину залегания.

Затем осуществили подъем на поверхность самого золота. В 1981 году из корабля удалось извлечь 431 слиток. В 1984 году после проведения повторной операции было поднято ещё 29 золотых слитков. Пять слитков из-за трудности доступа не удалось поднять и доныне. Добытое таким путём золото распределили следующим образом: 45% от стоимости получила компания, чьи водолазы участвовали в работах; две трети слитков отошли Советскому Союзу, остальное получила Великобритания.

Взаимная помощь между СССР и союзниками шла всю войну. И даже когда после неё отношения испортились, всё равно случаи взаимовыручки имели место быть. Так советский рыбак в период «холодной войны» спас американских лётчиков в 8-бальный шторм.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru

Крейсер «Эдинбург» и поиски советского золота: молчание прервано (The Times, Великобритания)

Крейсер «Эдинбург» был потоплен в 1942 году. На его борту находилось советское золото на 45 миллионов фунтов стерлингов. Это сокровище было поднято со дна в 1981 году и провозглашено «трофеем века». Спустя 40 лет участники экспедиции впервые рассказывают, как они поднимали золото, лежавшее вперемешку со снарядами.

Чарли Паркер (Charlie Parker)

В темных глубинах Баренцева моря, среди невзорвавшихся бомб и человеческих останков на борту крейсера «Эдинбург» Дуги Мэтсон (Dougie Matheson) заметил несомненный блеск золота.

23-летний водолаз смел рукой ил на полу погреба для боеприпасов, открыл ящик и вытащил оттуда брусок драгоценного металла. Видимость на глубине 250 метров была почти нулевая, однако по весу и на ощупь он понял, что нашел богатство, которое его команда водолазов искала уже несколько недель.

Мэтсон исследовал обломки корабля королевских ВМС, который в 1942 году перевозил 465 слитков русского золота на 45 миллионов фунтов стерлингов, но был потоплен немецкой подлодкой.

В книгах по истории эти утраченные в годы войны сокровища, которые были найдены и подняты наверх в 1981 году, назвали «трофеем века».

Первый слиток нашел не Мэтсон, а другой дайвер, но Дуги называют человеком, отыскавшим основную жилу. Спустя 40 лет после той операции этот шотландец из Аллапула впервые рассказал о памятном для него погружении. «Все было покрыто мазутом. Мрачное, грязное, ужасное место, — сказал он. — Но я вскрыл тот ящик, и золото в нем засверкало как в тот день, когда корабль пошел ко дну». Он улыбается своим воспоминаниям: «Свет от фонаря попал внутрь. Это было чистое, 99,99-процентное русское золото».

За четыре часа он вытащил из погреба 40 брусков золота, примерно по одному миллиону фунтов стерлингов в час. Это было самое большое количество золота, поднятое в ходе экспедиции за одно погружение.

На дно вместе с «Эдинбургом» ушло 90 ящиков золота, а также тела 60 британских моряков, которые погибли, когда двумя торпедами корпус корабля «вскрыло как банку с сардинами».

Опасной операцией руководили правительства Британии и Советского Союза. Водолазы при помощи терморезаков вырезали отверстие в корпусе. Среди обломков было множество неразорвавшихся снарядов, и если бы пламенем затронуло один из них, мог прозвучать роковой взрыв. «Золото валялось там вперемешку с бомбами и боеприпасами», — рассказал Мэтсон.

«Если бы мы своими резаками коснулись снарядов, то это был бы конец всей истории. Там были снарядные ящики, очень похожие на ящики с золотом. Первая пара погружений произвела на нас огромное впечатление. Мы увидели корабль. Ты самостоятельно погружаешься и видишь огромный остов погибшего судна.

Смотришь в сторону и видишь нацеленные прямо на тебя корабельные орудия».

Другой ныряльщик, попросивший не называть его имя, рассказал: «Мы вынимали оттуда 500-фунтовые бомбы без освещения, потому что батареи у наших фонарей сели. Мы искали золото на ощупь».

«У Дуги был самый дорогой грузовой пояс за всю историю погружений. Он рассовал по карманам золотые слитки, которые держали его на дне, не давая всплыть».

Дайверы жили в контролируемой среде водолазной капсулы и компрессионной камеры шесть недель, работая на борту крейсера посменно по четыре часа.

Они дышали смесью гелия и кислорода, которая в 23 раза плотнее воздуха, а их костюмы имели такую конструкцию, чтобы сохранять и перерабатывать газ, который обычно уходит из водолазного шлема. На случай отказа системы у каждого за спиной был баллон, дававший им запас воздуха, чтобы добраться до колокола. Он был рассчитан на восемь вдохов, что на такой глубине означало четыре минуты.

На момент завершения операции в обломках корабля оставалось всего 34 слитка. То есть, они подняли золота на 200 миллионов фунтов стерлингов по сегодняшним ценам.

Основную часть получили правительства Британии и Советского Союза, однако кое-что досталось и консорциуму золотоискателей. Мэтсон и компания получили по 27 000 фунтов на брата (сегодня это около 100 000 фунтов).

Но операцию омрачали слухи о том, будто ныряльщики осквернили останки моряков. Мэтсон сказал: «Мы наткнулись только на те останки, которые по ошибке были подняты на поверхность вместе с обломками и мусором».

«Где-то через неделю после того, как мы подняли все золото наверх, кто-то сказал, что мы вставили в череп химический фонарь. Этого не было. Не было абсолютно никакого осквернения останков».

Потоплен по пути в Британию

Крейсер «Эдинбург» водоизмещением 10 600 тонн был построен в Ньюкасле и спущен на воду в 1938 году. Его максимальная скорость достигала 33 узлов.

Корабль получил повреждения в заливе Ферт-оф-Форт, когда немцы в октябре 1939 года атаковали военно-морскую базу Росайт. После службы в Атлантике, Средиземном и Северном морях крейсер получил задание сопровождать арктические конвои, доставлявшие грузы в Советский Союз. 6 апреля 1942 года корабль покинул гавань Скапа-Флоу для сопровождения конвоя PQ14, шедшего в Мурманск. Из 24 судов конвоя 16 были вынуждены вернуться в Исландию из-за льда, а еще один был потоплен немецкой лодкой. «Эдинбург» и остальные семь судов 19 апреля прибыли в Мурманск.

30 апреля крейсер под командованием контр-адмирала Стюарта Бонхема Картера (Stuart Bonham Carter) возвращался в Британию с грузом советского золота, которым Москва расплачивалась за поставки по лендлизу, когда в него попали две торпеды, выпущенные с немецкой субмарины U-456. Экипаж оставил корабль. Два офицера и 56 матросов погибли во время нападения.

Источник: inosmi.ru