Новые технологии, седьмой iPhone, продление молодости и возможность в любую секунду пообщаться с человеком, живущим на другой стороне Земли — кажется, что при таких достижениях человечества добыча золота давно должна стать чем-то обыденным и легким.

Приключения золота в истории человечества

Отчасти это действительно так, но порой в попытках добыть драгоценный металл из недр планеты люди тратят массу денег совершенно напрасно, ведь если добыча металла в промышленных масштабах сегодня ведется куда эффективнее, чем, скажем, в Древнем Риме, то люди, ищущие драгоценный металл своими силами, все равно играют в рулетку с самой природой. Например, парни из программы Discovery Channel «Золотая лихорадка» всегда готовы как к победе, так и к поражению — они-то знают, насколько непостоянным бывает золото.

«Дай слиток позвонить»: как античные правители друг у друга сокровища отнимали

Первое золото люди стали находить еще 6 тысяч лет назад — самородки и мелкие крупинки попадались в руслах рек Азии (на территории современной Турции, Киргизии и Казахстана), а также в Египте, жители которого искали его особенно активно. Кстати, именно египтяне, когда на берегах Нила и Красного моря металла уже не осталось, стали вручную копать первые туннели и шахты глубиной до 150 метров, причем делали это настолько тщательно, что геологи, которые исследовали эти земли в XX веке, смогли найти только полностью выработанные залежи.

КТО ПЕРВЫЙ НАЙДЕТ ЗОЛОТОЙ ШАРИК В 10.000.000 ОРБИЗОВ ЧЕЛЛЕНДЖ!

Как оказалось позже, египтяне перекапывали нильские берега на благо Древней Греции — после захвата Александром Македонским империи персов, в том числе и Египта, все, что было нажито непосильным трудом (а это более трехсот тонн золота), перешло в греческую казну. Тем не менее, не армией единой была сильна Греция — именно на этих землях впервые применили способ нагрева и быстрого охлаждения твердых руд, что разрушало породу, позволяя эффективнее добывать желтый металл.

Как известно, дурной пример заразителен — понимая, что ничто так не повышает производительность труда, как чужие земли, римляне, одержавшие победу во Второй Пунической войне, стали понемногу осваивать месторождения золота в Испании, находившейся на территории завоеванного Карфагена. Делали они это с чувством, с толком, с расстановкой — придумали более эффективные способы откачки подземных вод и способы строительства шахт. Более того, именно они изобрели прообраз современного гидромонитора — инструмент, который создавал мощную струю воды и разбивал плотную глину, песок и гравий, укрывавшие золото.

«Могу копать, могу не копать»: как в Средневековье золото стало дефицитом, а потом Колумб все изменил

С начало Средневековья в мире наступил такой упадок, что драгоценный металл практически перестали добывать. Всего с V по XV век из недр ежегодно выкапывали около 3 тонн золота, а это меньше половины от того, что удавалось найти за тот же промежуток времени в последние десятилетия существования Римской империи. Ситуация немного улучшилась, когда залежи нашли в Венгрии и Чехии, но вскоре и эти запасы истощились. Все изменилось в XVI веке, после открытия Колумбом Америки — во-первых, у южноамериканских индейцев сразу отобрали более 8 тонн золота, а во-вторых, колонии ежегодно начали приносить испанцам по 4 тонны металла в год.

В середине XVII века золото обнаружили в Бразилии, в районе Ору-Прету, и это событие ознаменовало начало первой в мире и самой массовой золотой лихорадки. На место добычи приехали полмиллиона старателей и более миллиона африканских рабов, и эта золотая жила «кормила» весь мир вплоть до начала XIX века — именно здесь добывалась примерно треть всего золота, находимого в мире за год.

«Пилите, Шура, пилите, они золотые»: XIX век как эпоха золотых лихорадок

Золотую лихорадку принято ассоциировать с США, однако в XIX веке первым местом, где случился ее приступ, стала Россия — в то время Александр I решил разведать, нет ли золота в Сибири, и оно там оказалось. Никогда еще Томская губерния не была так востребована — в период с 1823 по 1830 год сюда ехали все, кому не лень, и в итоге добыча золота на территории России увеличилась с полутора до пяти с лишним тонн в год.

В следующий раз лихорадило уже Америку — в 1848 году житель Калифорнии Джон Саттер нашел небольшой самородок на лесопилке. Как он ни пытался скрыть этот факт, золота в песке не утаишь — вскоре после этого случая началась самая знаменитая золотая лихорадка — Калифорнийская. Производство металла в США в те времена не выросло, нет — оно взлетело с ничтожной цифры в 1 тонну до 16 тонн в год, а в 50-х годах и вовсе перевалило за 80 тонн.

Вскоре золотая пандемия переместилась в Австралию, а еще спустя 30 лет — в Южную Африку, где за 50 лет нашли несметное количество этого металла. Кстати, именно месторождение Витватерсранд в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике до сих пор считается самым крупным запасом золота на планете, в честь него даже названа южноафриканская валюта — ранд.

Голубое, фиолетовое, черное и съедобное: что произошло с золотом за последний век

Стоит отметить, что половина всего золота, когда-либо добытого людьми (и того, что в песке Нила искали египтяне — тоже) была получена за последние 50 лет, поскольку за этот период в мире открыли множество богатых месторождений и придумали оптимальные способы его добычи. Если раньше у добытчиков не было ничего, кроме кирки, лопаты и энтузиазма, то сейчас золото выискивают чуть ли не с микроскопом, используя центробежные концентраторы, а также извлекают его из радиодеталей при помощи смеси азотной и соляной кислот, поскольку золото — инертный металл и не взаимодействует с большинством кислот, за что и называется благородным металлом.

Конечно, в промышленных масштабах все иначе – долгое время на рынке золотодобычи пальму первенства держала Южная Африка, однако в 2007 году ее все-таки обогнал Китай (на данный момент он производит 465 тонн золота в год), который до сих пор остается в этой области мировым лидером. В полтора раза меньше драгоценного металла добывается в России (272 тонны), на пятки которой, в свою очередь, наступает Австралия (269 тонн). ЮАР же в этом списке опустилась аж на 6-е место (164 тонны).

Тысячелетия истории золотодобычи, исчезновение цивилизаций, кровопролитие и золотые лихорадки, которые тянулись десятилетиями — кажется, что за время существования человечества из недр земли вытащили огромное количество драгоценного металла! На самом деле все куда скромнее — официальная цифра едва превышает 160 тысяч тонн, которые можно представить в виде куба со стороной в 20 метров. Но несмотря на то, что этот металл проще купить, чем найти (в земной коре золота содержится меньше 0,0000001 грамма на тонну породы), никто не отменял того, что тот, кто ищет — всегда находит.

Источник: naked-science.ru

Первооткрыватели Колымского золота

Кто же были эти старатели-хищники? Звали их Бориска и Софа, татары по национальности, дезертиры из царской армии. Добрались беглецы до Охотска (на берегу Охотского моря), где в это время работала американская концессия по добыче золота. Устроились на прииск, где проработали до 1926 года. За время работы изучили, как залегает золотой пласт, с какими породами связан, ну и заразились «золотой лихорадкой».

В Охотск приехал немец Розенберг, который вёл съёмку с Охотска до Сеймчана (левый приток реки Колымы). По чьему заданию и для кого он вёл съёмку осталось неизвестным, так как немец был убит, а результаты работы похищены. Розенберг пригласил Бориску и Софу к себе рабочими. Они пошли с ним и попутно, зная, как находить золото, делали опробывание ключей и ручьёв.

Не доходя до Сеймчана 120 километров, на реке Среднекан, как сейчас называется ключ Борискин, нашли золото на поверхности в коренной породе, верхний слой был смыт водой. Про обнаружение золото Розенбергу они ничего не сказали, но придя в Сеймчан рассчитались, взяли на заработанные деньги у якутов продуктов и вернулись на Среднекан. Это было в 1927 году.

(Хочется внести ясность, так как ошибка автора может ввести читателей в заблуждение. Речь в воспоминаниях идёт не о Розенберге, а о Юрии Яновиче Розенфельде, эстонцу по происхождению, доверенного лица купца Шустова, занимавшегося исследованием Охотско-Колымского края в период 1908–1916 годов. 14 апреля 1940 года Юрий Янович был найден мёртвым (убит) на 403-м километре Колымской трассы, район п. Оротукан — О.В.)

Начали вести разведку, обнаружили очень богатое золото. Бориска с Софой могли намыть золото, сколько им было нужно, выйти на побережье Охотского моря, вынести золото, за которое в то время не преследовали, и сдать американцам или в любую факторию, которых там было в то время полно: принимали пушнину и золото.

Но они остались вести дальнейшую разведку, переживая голод, холод, без всякой связи с внешним миром и не преследуя наживы (у них уже было около пуда намытого золота, как говорил мне Софа), без всякой корысти, остались бить новые шурфы. Впоследствии я спрашивал Софу, что заставило их остаться в зиму вдвоём, работать на шурфовке без продуктов, без всяких перспектив на существование и рискуя своей жизнью. Он ответил: «”Золотая лихорадка”. Мы бедные, безграмотные люди хотели кого-то удивить своим открытием, свои богатством и даже посоревноваться с американской Аляской».

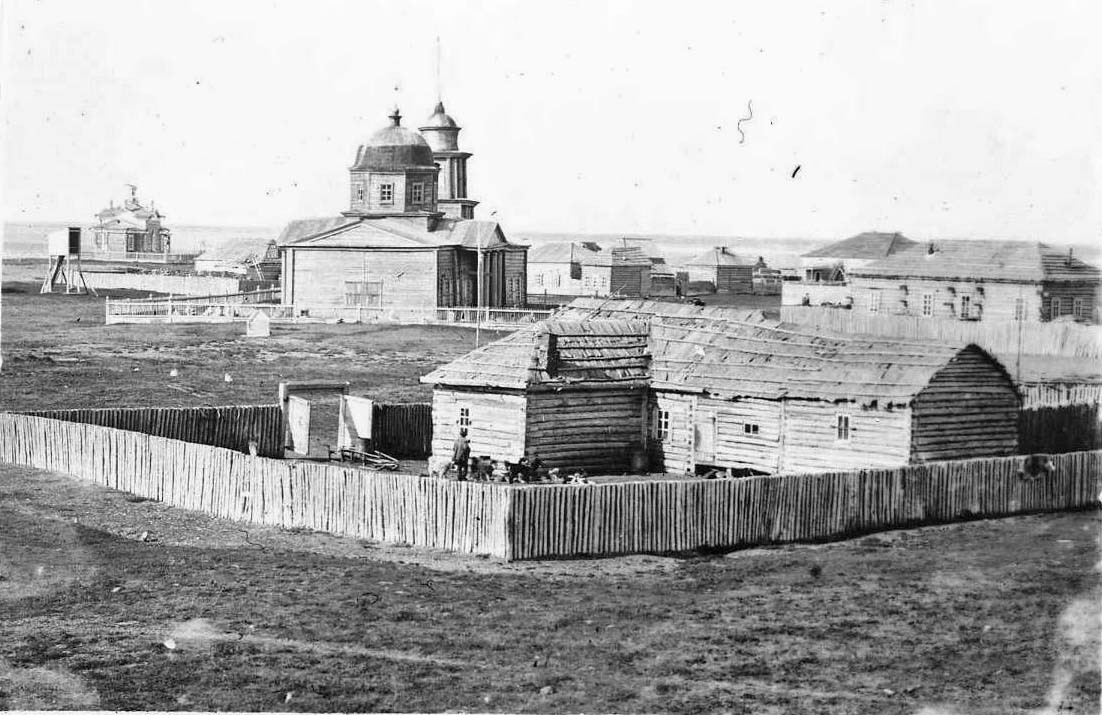

Фотография. Поселение Сеймчан, верховье Колымы. Из архива Сергея Александровича Бутурлина. 1905 год.

В декабре 1928 года у них кончились продукты. Софа пошёл в Сеймчан, чтобы купить оленя и продовольствия. Сеймчан был якутским посёлком, где была фактория и можно было на пушнину и золото купить муку, чай, табак, американские винчестеры и всякие охотничьи принадлежности. По прибытии Софы в посёлок началась пурга и сразу возвратиться обратно он не смог.

Прожил в Сеймчане шесть дней, а когда вернулся на Среднекан, то нашёл замёрзшего Бориску рядом с шурфом. Софа обмотал его мешковиной и похоронил в том же шурфе, в вечной мерзлоте на глубине пяти метров. Дальнейшую разведку Софа один делать не стал, нанял якутов и выехал на Олу, посёлок на Охотском побережье.

Мне пришлось всё же встретиться с ним, только уже не с живым, а с мёртвым.

В 1939 году я был директором этого прииска и при разработке горных пород его выкопали экскаватором. Как и говорил мне его друг Софа, он был завёрнут в мешковину, хорошо сохранившийся, только почерневший. В лицо его никто узнать не мог, потому что лично никто и не знал, а Софа умер в Магадане в 1937 году. Мною был вызван врач, по наружному обследованию насильственную смерть не установили, хотя и была молва, что его убили из-за золота. Мы похоронили его вторично с почестями, как первооткрывателя и первого добытчика Колымского золота.

Источник: www.kolymastory.ru

Сокровища нации: где искать золото Наполеона

В пятницу, 15 августа, исполняется 245 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Об одной из загадок императора — «золотом обозе», который он оставил, отступая из России, — читайте в материале M24.ru.

Восемьдесят тонн чистого золота

Наполеон вышел из Москвы 19 октября 1812 года. Вместе с ним выехали два обоза — 715 лошадей с трофеями — драгоценностями, вывезенными из Кремля и коллекцией старинного оружия. За ними двигались еще 15 тысяч повозок, в которых солдаты и офицеры французской армии вывозили золотую церковную утварь, подсвечники, оклады икон, ювелирные изделия и другие драгоценности.

Армия в спешке отступала, отбиваясь от партизан. Лошадей уже начали подъедать и солдаты. Чтобы уходить быстрее, избавлялись от лишней ноши, закапывая все ценное вдоль Смоленской дороги. Это не казалось пустой тратой времени, потому что Бонапарт, а вместе с ним и каждый из его солдат, надеялись вернуться в Россию. По оценкам историков, всего таким образом было зарыто не менее тысячи «скромных» кладов весом до 10 килограммов.

Судьба же главного наполеоновского обоза до сих пор остается неясной. По одной из версий, золото еще в Москве переплавили в килограммовые слитки, украшенные литерой «N» — всего получилось около 80 тонн, — а затем при отступлении спрятали где-то между Москвой и Смоленском.

Никаких «официальных комментариев» о том, что французский император зарыл в России кучу золота, разумеется, не было. Но слухи об этом ходили.

Интерес к теме подогрел английский писатель Вальтер Скотт, опубликовавший в 1827 году сочинение «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов», где упомянул, что московская добыча полководца — древние доспехи, пушки и большой крест с колокольни Ивана Великого — была брошена в озеро.

Участник наполеоновского похода граф Сегюр также писал в своих мемуарах, что трофеи были сброшены в Семлевское озеро, расположенное между Дорогобужем и Смоленском. Конечно, и писатель, и мемуарист могли приукрасить действительность или дать ошибочные сведения. Но факт остается фактом: 200 груженых драгоценностями телег до Франции так и не добрались.

Первым, кто пытался найти золото Наполеона, был назначенный в 1829 году смоленский губернатор Николай Хмельницкий. Сведения о кладе он в прямом смысле «выпытывал» у местных крестьян. Но розги не помогли — мужики ничего не знали. В Семлевском озере были произведены дорогостоящие изыскательские и инженерные работы, но и они не увенчались успехом.

Вскоре после этих поисков побывавший в Париже помещик из Могилевской губернии Гурко добился встречи с министром Тюно, служившим поручиком в армии Наполеона в 1812 году. Тюно рассказал, что сокровища были сброшены в другое озеро между Смоленском и Оршей или Оршей и Борисовым. Гурко не поленился обследовать все озера вдоль дороги Смоленск — Орша — Борисов, но также безрезультатно.

Существует версия, что в 1830-х годах в Россию специально за сокровищами приезжали ветераны наполеоновских войн. Возможно, им удалось найти что-то спрятанное осенью 1812 года, но главного клада они не обнаружили.

В связи с этим был зафиксирован любопытный эпизод. Смоленская помещица Мезенцева, владелица имения Лукианово, рассказала местным историкам, что в 30-е годы XIX века к ней явились какие-то иностранные «фокусники с учеными собачками и обезьянами». Но однажды бесследно исчезли, бросив и собачек, и обезьянок. Когда же их пошли искать, то оказалось, что в сосновой роще вырыта огромная яма.

Это косвенно подтверждает, что французы специально распространяли в России дезинформацию о сокровищах, якобы спрятанных в Семлевском озере, чтобы отвлечь внимание от настоящего местоположения.

Походный несессер Наполеона. Возможно именно с ним император отступал из Москвы. Фото: ИТАР-ТАСС

Следующую попытку в 1911 году предприняла археолог, член Смоленской ученой архивной комиссии Е.Н.Клетнова. Она обратила внимание на то, что в Семлево существовало два озера: одно — заболоченное стоячее в двух верстах от местечка, а другое, в самом селе — запруда речки Семлевки. Запруженное озеро было спущено, но его обследование ничего не дало, нашли только ржавую саблю, остатки конской упряжи, обломки повозки и кости лошадей. Стоячее Семлевское озеро, где и поныне работают кладоискатели, Клетнова сразу же исключила из своих исследований, посчитав, что кидать ценные трофеи в болото не имеет смысла, а добраться по болоту до воды тяжелому обозу почти невозможно.

Во время Великой Отечественной войны наполеоновское золото искали немцы, но тоже тщетно.

Наиболее известная и подготовленная экспедиция поработала на Семлевском озере в 1979 году. В ее составе было 45 человек, оснащенных современной техникой. Однако и их постигла неудача: озеро оказалось глубоким — до 24 метров, а дно устилал слой ила в 15 метров.

В 2010-11-х годах многие российские издания писали о том, что точные координаты клада установлено и энтузиасты ждут только 26 августа 2012 года, чтобы вырыть сокровища в 200-летнюю годовщину Бородинского сражения. Однако сенсации не состоялось.

Где еще не искали

Кроме уже упомянутого Семлевского озера , существует минимум четыре места, где можно было спрятать золото.

Например, остатки наполеоновского «золотого обоза», судя по историческим документам, видели в последний раз в районе Орши , в Белоруссии. Возможно, клад спрятан где-то там. Существуют упоминания и о месте под Вильно — нынешним Вильнюсом.

Кроме того, по мнению кладоискателей, золото могло быть закопано между Ельней и Калугой , где проходили, отступая, французские войска.

Также возможным местом клада может быть переправа через реку Березина в Белоруссии, рядом с городом Борисов. На этой переправе после каждого весеннего половодья вылавливают кошельки со старинными монетами, фрагменты конской сбруи, солдатские ранцы наполеоновской армии.

Возможно, если бы за поиск наполеоновского клада взялось государство, то сокровища были бы вскоре найдены. Но поскольку стопроцентной гарантии нет, тратить на это деньги и ресурсы никто не спешит. Зато кладоискатели-любители будут обеспечены работой на долгие годы вперед.

Источник: www.m24.ru