Для фотодинамической терапии можно применять любой источник света, который имеет подходящие спектральные характеристики, соответствующие максимальному поглощению фотосенсибилизатора. Вначале фотодинамическую терапию проводили посредством наполненных обычным фильтрованным газом ламп, относительно дешевых, простых и надежных в применении. Для фотодинамической терапии широко применяются лазеры, снабженные оптическими волокнами. Лазеры испускают монохромный когерентный свет и обеспечивают точный отбор волн специфической для активизации лекарства длины при максимально эффективной пенетрации в ткань.

Аргоновый лазер на красках с подстройкой непрерывно испускает световые волны в диапазоне 450-530 нм, причем его можно настроить на длину волн 350-700 нм.

Импульсные лазеры, такие как лазер на парах золота (628 нм), лазер на красках с лазерной накачкой паров меди (510-578 нм), неодимовый: ИАГ лазер (690-1110 нм) также применялись для фотодинамической терапии.

Новым подходом к фотодинамической терапии является разработка переносных диодных лазеров (галлий-алюминий-производное мышьяка), которые генерируют свет в диапазоне 770- 850 нм. Лазерные системы дорогостоящие и часто требуют ремонта. Применялись также источники некогерентного света, такие как коротко-дуговая ксеноновая лампа, которая настраивается на диапазон от 400 до 1200 нм, галогеновая лампа, такая как PDT-1200 («Waldmann»), испускающая свет с длиной волны 600-800 нм.

LGI-101 3W Copper Vapour Laser лазер на парах меди ЛГИ-101

Выбор источника света остается предметом дискуссий. Предполагается, что применение источника света широкого диапазона имеет преимущество над монохромным лазером узкого диапазона и дает лучшие терапевтические результаты. При этом эффективно активизируются фотопродукты, производимые in vivo, которые являются дополнительным фотосенсибилизатором с иным максимумом поглощения. Таким образом, видимый свет полного спектра (400-760 нм) является наилучшим для очагов на тонкой коже.

Энергетический поток (Дж/кв.см), доставляемый в ткани, является произведением расхода энергии (мВт/кв.см) и времени облучения. Дозы света при фотодинамической терапии обычно находятся в диапазоне 60-200 Дж/кв.см (25-540 Дж/кв.см) в зависимости от локализации, размера и гистопатологического типа очага. Во избежание гипертермии следует использовать расход потока энергии ниже 100 мВт/кв.см.

Для целей фотодинамической терапии наиболее подходящим является излучение с длиной волны в области 630 нм — оно сильно поглощается DHE и легко проникает в ткани. В настоящее время существует три типа мощных лазеров, используемых для генерации излучения в этом диапазоне — 1) перестраиваемый лазер на красителях с накачкой аргоновым лазером (ADL), 2) лазер на красителях с накачкой лазером на парах меди и

3) лазер на парах золота (ЛПЗ).

Все эти приборы различаются как выходными характеристиками, так и взаимодействием их излучения с тканями.

Лазер на красителе с накачкой аргоновым лазером — это, по существу, система из двух лазеров. Луч аргонового лазера, проходя через серию зеркал, фокусируется в струю красителя в скрещенном резонаторе с регулирующим элементом для получения перестраиваемой длины волны на выходе. Система содержит сложную оптическую часть с 14-ю юстируемыми зеркалами.

Лазерная сварка Jeeg 100

Из-за низкой эффективности типичный аргоновый лазер нуждается в водяном охлаждении и требует подвода энергии от силовой электросети, рассчитанной на энергопотребление 20-40 кВт. Лазер на красителях также нуждается в водяном охлаждении. Кроме того, краситель является органическим токсичным веществом, что представляет опасность для пользователей и усложняет эксплуатацию лазера.

В лазере 2-го типа также используется краситель, протекающий через стеклянную кювету, размещенную в резонаторе. Последний образован выходным зеркалом и перестраиваемым элементом. Лазер охлаждается водой и требует частой смены красителя. Так же, как и в ADL, краситель здесь токсичен, а растворитель огнеопасен.

Лазер на парах золота работает по принципу разогрева частиц золота до температур плавления и испарения. В качестве буферного газа в лазерной трубке используется инертный газ неон. Разработанные в НПО “ИСТОК” отпаянные активные элементы на парах золота обладают рекордным сроком службы.

ЛПЗ генерируют излучение на длине волны 628 нм, которая является стабильной и не подвержена изменениям, как в случае лазеров на красителях. Качество отражательных зеркал не является для них критическим, поскольку они обладают очень высоким усилением света. По сравнению с аргоновыми, лазеры на парах золота имеют примерно в 10 раз более высокую эффективность, что позволяет использовать воздушное охлаждение.

Для того, чтобы фотодинамическая терапия была эффективной, необходимо соблюдать ряд правил:

- использовать оптимальную дозу фотосенсибилизатора (2,5 мг/кг для большинства производных гематопорфирина);

- плотность мощности лазерного излучения на конце световода не должна превышать 300 мВт/см 2 , иначе вместо фотодинамического эффекта произойдет коагуляция;

- время облучения опухоли определяется мощностью на конце световода, объемом опухоли и плотностью поглощаемой энергии:

где T — время освещения [мин]

D — диаметр опухоли (описанная окружность) [см]

E — плотность энергии, поглощаемой опухолью [Дж/см 2 ]

Р — мощность излучения на конце световода [мВт]

- облучать опухоль через 20 — 80 часов после введения фотосенсибилизатора — при преждевременном облучении значительно повышается риск повреждения здоровых тканей;

- ФДТ наиболее эффективна тогда, когда толщина опухоли не превышает 1,5 см. При больших размерах часть опухоли необходимо выпарить или коагулировать хирургическим лазером.

Основным побочным эффектом ФДТ является сохранение фоточувствительности пациента в течение нескольких дней или даже недель после введения DHE. Эта проблема решается посредством защиты от солнечных лучей и специальной защитной одежды.

При исследовании фотохимических реакций, происходящих в опухолевых тканях, а также при изучении фотосенсибилизационных возможностей опухолевой терапии основное внимание до сих пор уделялось поиску более селективных фотосенсибилизаторов и созданию более эффективных лазерных систем без учета гистогенеза опухоли. При этом упускались из виду такие параметры, как световая мощность лазера при ФДТ, продолжительность и периодичность облучения.

С этой точки зрения интересно сравнить эффективность фотохимического лечения опухолей различного гистогенеза. Такие исследования проводятся в Литовском Онкологическом Центре, где фотодинамическая терапия начала применяться с 1989 г.

Использовались три различные лазерные системы:

1. Лазерная система, состоящая из лазера на парах меди и лазера на красителе. Излучение лазера на парах меди фокусировалось в кювету лазера на красителе, состоящего из смеси 30% родамина и 70 % оксазина17. Данная лазерная система излучала свет с длиной волны 628 + 0,5 нм.

2. Лазер на парах золота (длина волны 628 нм). Данная модель “АУРАН” разработана Физическим институтом РАН специально для фотодинамической терапии.

3. Гелий-неоновый лазер ЛГН-104.

При ФДТ использовалась мощность излучения, не превышающая 300 мВт. Плотность мощности также не превышала 300 мВт/см 2. Плотность световой мощности составляла от 25-50 мВт/см 2 для меланомы до 500 мВт/см 2 для базальноклеточного рака. Наиболее часто использовалась плотность мощности 200 мВт/см 2` .

Для всех больных до лечения, во время и после него были проведены цитологические и гистологические исследования.

В процессе применения ФДТ выискивались возможности расширения использования данного метода. С этой целью предложены новые методики ФДТ, которые учитывают локализацию опухолевого процесса, гистологическую форму опухоли, ее объем и распространение:

1. Интерартериальная ФДТ для лечения опухолей области головы и шеи.

2. Применение ФДТ после Nd:YAG-лазерной деструкции при лечении труднодоступных опухолей больших размеров.

3. Многоэтапное продолжительное облучение меланомы с постепенным увеличением световой мощности.

За период до 1996г. лечению с помощью фотодинамической терапии подверглись 138 пациентов (326 опухолей). Для 47 больных ФДТ была первым примененным методом лечения. К оставшимся уже применялись хирургическое лечение, радио- или химиотерапия.

После первого курса лечения ФДТ опухоли полностью исчезли у 72 больных (55%), у 32 больных (24%) опухоли уменьшились не менее чем на 75%, у 19 больных (15%) опухоли уменьшились не менее чем на 50%. У 8 больных (6%) для всех или хотя бы одной опухоли лечение ФДТ было малоэффективным (регрессия опухолей составила менее 50%).

По нашим данным, на непосредственные результаты ФДТ локализация опухоли не оказывала значительного влияния.

В таблице 1 приведены отдаленные результаты ФДТ больных с опухолями различного гистологического типа.

| Гистологи- ческий тип | Число больных | Без рецидива болезни | Без локального рецидива | Болезнь прогрес- сирует | Число умерших |

| Меланома | |||||

| Плоскокле- точный рак | |||||

| Базально клеточный рак | — | ||||

| Аденокар- цинома | |||||

| Саркома мягких тканей | — | — | — | ||

| Всего |

На основании полученных результатов можно сделать ряд выводов:

1. Фотобиологические изменения опухолевых тканей при применении ФДТ зависят от гистологического типа опухоли.

2. Обыкновенная ФДТ наиболее эффективна при базальноклеточном раке кожи. Другие гистологические типы опухолей требуют модифицированной ФДТ.

3. Применяя ФДТ для достижения полного некроза опухолей различной гистологической структуры, необходимо подобрать плотность световой энергии поглощения: для некроза базальноклеточного рака 100-150 Дж/см 2 , для некроза плоскоклеточного рака и аденокарциномы 100-200 Дж/см2, для полного некроза меланомы 400 Дж/см2. Предложенное нами модифицированное применение ФДТ улучшает результаты лечения опухолей различной гистологической структуры.

Сравнивая действие различных лазерных систем, отметим, что непосредственные результаты при использовании лазера на парах золота проявлялись раньше и были более благоприятными. Отдаленные результаты действия всех лазерных систем были примерно одинаковыми.

При лечении опухолей бронхов, трахеи, гортани, носоглотки использование ЛПЗ позволяло облегчить состояние больного за более короткий срок, чем другими лазерами. Особенно хорошо проявил себя лазер на парах золота при лечении базальноклеточного рака. Возможно, что причина более ранних непосредственных результатов ФДТ с ЛПЗ кроется в импульсном характере и высокой импульсной мощности излучения этого лазера. Кроме того, ЛПЗ генерирует короткие наносекундные импульсы с пиковой мощностью около 10 кВт, следующие с интервалом в десятки микросекунд, что превышает длительность лазерного импульса более чем в 4000 раз. Это обстоятельство, по-видимому, влияет на механизм возбуждения фотосенсибилизатора в опухолевой ткани.

Источник: studopedia.su

1.5.6. Атомные лазеры

Самым распространенным лазером на атомных переходах является Не — Ne- лазер . Этот лазер может работать в непрерывном режиме с малыми выходными мощностями . Он отличается небольшими размерами , простой и надежной конструкцией . В Не -N е — лазере возможна генерация на многочисленных переходах между электронными уровнями атома неона . Наиболее употребительны лазеры с длиной волны излучения 632,8 нм . Создание инверсной населенности происходит в электрическом газовом разряде , причем заселение верхних уровней в основном происходит за счет неупругих столкновений с метастабильными атомами Не , которые возбуждаются при столкновениях с электронами . Свойства Не -N е — лазера типичны для газовых лазеров и характеризуются большой длиной когерентности , высокой монохроматичностью , хорошим качеством пучка . Мощность гелий — неоновых лазеров обычно составляет 0,5 — 50 мВт и их использование связано , в основном , с измерительной техникой , голографией и т . д .

1.5.7. Лазеры на парах металлов

Среди лазеров на переходах в атомах лазеры на парах металлов занимают важное место . Дело в том , что металлы обладают наиболее подходящей структурой энергетических уровней с точки зрения получения высокого квантового КПД . В качестве лазерного обычно используется переход из резонансного в метастабильное состояние . Такие лазеры могут работать только в импульсном режиме , так как время жизни нижнего состояния больше , чем верхнего и получили название лазеров на самоограниченных переходах . В настоящее время получена генерация на парах многих металлов — меди , золота , свинца , марганца , таллия , висмута , железа , бария , кальция , стронция и других . Промышленное значение имеют в основном лазеры на парах меди и меди — золота . Лазеры на парах меди дают излучение в зеленой (510,6 нм ) и желтой (578,2 нм ) областях спектра . В присутствии паров золота появляется красная линия (627,8 нм ), т . е . излучение лазера становится трехцветным . Такие лазеры имеют среднюю мощность излучения до 20 Вт , а импульсную — до 200 КВт при длительности импульса 20 — 30 нс . Трудности создания лазеров на

парах металлов обусловлены высокой рабочей температурой ( до 1700 К ) активного объема и необходимостью обеспечения мощных коротких импульсов накачки в газовом разряде при частоте повторения в десятки килогерц .

1.5.8. Ионные лазеры

В ионных лазерах генерация осуществляется на электронных переходах в ионах . Из ионных лазеров наибольшее распространение получил аргоновый лазер , в котором генерация может происходить на нескольких длинах волн в диапазоне от 454 до 528 нм . Заселение верхнего лазерного уровня происходит при электронных ударах . Накачка осуществляется мощным дуговым разрядом для создания высокой степени ионизации . Нижний лазерный уровень обладает очень коротким временем жизни , что обеспечивает высокую инверсность населенности . Мощность аргоновых лазеров достигает 500 Вт в непрерывном режиме при КПД порядка 0,1%. Из других ионных лазеров следует отметить криптоновые и гелий — кадмиевые . Заселение верхнего лазерного уровня иона кадмия осуществляется при столкновениях метастабильных атомов гелия с атомами кадмия . Возможны два лазерных перехода с длинами волн 325 и 441,6 нм .

1.5.9. Молекулярные лазеры

Генерация лазерного излучения была получена на большом количестве молекул и их излучение охватывает ультрафиолетовый , видимый и инфракрасный диапазон спектра . Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые типы молекулярных лазеров . Газовые лазеры в УФ — диапазоне (N 2 и Н 2 лазеры ) . Азотный лазер является высокомощным лазером с коротким временем нарастания импульса , с высокой частотой следования импульсов . Из — за незначительного времени жизни верхнего уровня инверсия заселенности достигается только при возбуждении короткими импульсами (

1.5.10. Эксимерные лазеры

Класс импульсных газовых лазеров , объединенных названием » эксимерные «, возник сравнительно недавно . Лазеры этого класса работают на переходах между двумя термами молекулы , нижний из которых является отталкивательным и составлен обычно из атомов в основном состоянии . Верхний терм лазерного перехода имеет потенциальный минимум ( рис .1.14). Такие молекулы существуют только в возбужденном состоянии , откуда и происходит название этого типа лазеров . Особенности работы этого лазера состоят в следующем . В результате процессов в возбужденном газе образуется эксимерная молекула в электронно — возбужденном состоянии на некотором колебательном уровне . Линия излучения такой молекулы относительно широка . Ширина линии испускания перехода в эксимерном лазере на несколько порядков превышает значение этой величины для других типов лазеров .

| Е , эВ | Kr + +F — |

| 5 | 2 Σ |

| лазерный переход | |

| ( 2 Σ — X 2 Σ ) | |

| X 2 Π | |

| Kr+F | |

| X 2 Σ | |

| r | |

| Рис .1.14. Схема потенциальных кривых эксимерных молекул . | |

Таким образом , сечение индуцированного излучения для перехода в эксимерном лазере весьма мало и этот лазер может работать только при относительно высокой интенсивности накачки . Поэтому существующие эксимерные лазеры работают только в импульсном режиме . По той же причине эксимерные лазеры появились значительно позже других типов лазеров .

Впервые описанный механизм создания инверсной заселенности был реализован Н . Г . Басовым с сотрудниками в жидком ксеноне , на переходах между возбужденным ( метастабильным ) и основным ( отталкивательным ) термами молекулы Xe 2 . В дальнейшем генерацию на молекулярном ксеноне осуществили в плотном газе при давлении , в десятки раз превышающем атмосферное . Интерес к эксимерным лазерам резко возрос с 1975 года , когда , с одной стороны , было показано , что возбужденные эксимерные молекулы моногалогенидов инертных газов могут интенсивно образовываться при тушении метастабильных атомов инертного газа галоидосодержащими молекулами , а с другой стороны , были созданы первые мощные эксимерные лазеры с выходной мощностью импульса несколько джоулей . В настоящее время существуют эксимерные лазеры с энергией импульса до 300 Дж при длительности импульса порядка 50 нс и КПД = 10% ( эти лазеры могут работать на переходах с длинами волн 193,3; 248,4 и 353 нм ). Указанные параметры являются рекордными для всех лазеров видимого и ультрафиолетового диапазонов . Эксимерные лазеры являются , как правило , ультрафиолетовыми лазерами и перекрывают широкую область спектра . В таблице 1.3 представлены длины волн для центров линий перехода возбужденных молекул , составляющих основу существующих эксимерных лазеров .

| Таблица 1.3. | |||

| Параметры переходов в эксимерных лазерах . | |||

| Молекула , переход | Длина волны в | Эквивалентный | Ширина |

| между состояниями | центре линии | электронный переход в | спектра |

| которой создает | перехода , нм | атоме | усиления , нм |

| лазерное излучение | |||

| Ar 2 | 126.1 | Ar(P)→Ar( 1 S) | 8 |

| Kr 2 | 146.7 | Kr(P) →Kr( 1 S) | 13.8 |

| Xe 2 | 172 | Xe(P)→Xe( 1 S) | 20 |

| ArF | 193.3 | Ar(P)→Ar( 1 S) | 1.5 |

| KrCl | 222 | Kr(P) →Kr( 1 S) | 5 |

| KrF | 248.4 | Kr(P) →Kr( 1 S) | 4 |

| XeBr | 281.8 | Xe(P)→Xe( 1 S) | 1 |

| XeCl | 308 | Xe(P)→Xe( 1 S) | 2.5 |

| XeF | 351.1 | Xe(P)→Xe( 1 S) | 1.5 |

| XeO | 540 | 25 | |

| O( 1 S) →O( 3 P) | |||

| KrO | 557.7 | 1.5 | |

| O( 1 S) →O( 3 P) | |||

| ArO | 558 | 4 | |

Источник: studfile.net

Лазеры на парах металлов.

Еще один тип лазеров, которые используются в медицине, — это лазеры на парах металлов. Прежде всего — это лазеры на парах меди, работающие в желтой и зеленой части спектра, и на парах золота, генерирующие излучение в красной части спектра.

|

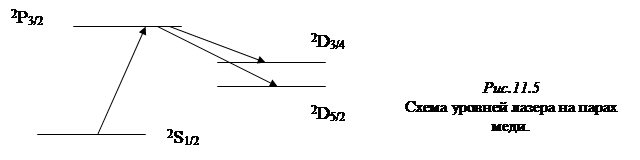

Как следует из названия, для работы таких лазеров необходимы пары металлов, которые получают при нагреве за счет электрического разряда в трубке, заполненной аргоном, металлов, осевших на стенках. Упрощенная схема уровней представлена на рисунке 11.5.

Электронное возбуждение осуществляется при импульсном разряде с уровня 2 S1/2 на уровень 2 P1/2, при этом создается инверсная населенность относительно уровней 2 D5/2 и 2 D3/4. На этих переходах и осуществляется вынужденное излучение с длинами волн 0,51 мкм (зеленый) и 0,58 мкм (желтый). Проблема заключается том, что дипольные переходы с уровней D на уровень S запрещены по четности. Поэтому атомы накапливаются на уровнях D, и генерация происходит до достижения нулевого значения инверсии. Длительность импульса излучения составляет величину порядка 10 -8 с. После этого происходи диффузия находящихся в состоянии D атомов к стенкам трубки, где они переходят в основное состояние.

Подобным образом происходит генерация и в лазере на парах золота с длиной волны излучения 0,6278 мкм, близкой к красной линии гелий-неонового лазера (0,6328 мкм), но с уровнями мощности порядка единиц Ватт.

Такие лазеры могут работать только в импульсно-периодическом режиме с характерными максимальными частотами повторения от 8 до 20 кГц.

Неудобство работы с лазерами на парах металлов заключается в долгом (около получаса) времени выхода на режим. Отсюда следует и практическая невозможность управления выходными параметрами излучения лазера во время работы, если только он не оборудован внешними устройствами модуляции и сканирования (см. ниже). Поэтому такие лазеры в медицине используются весьма неохотно и повсеместно вытесняются лазерами на АИГ:Nd с удвоением частоты излучения с длинами волн 0,53 мкм (основная длина волны 1,06 мкм) и 0,66 мкм (основная длина волны 1,32 мкм). В последнее время еще более мощную конкуренцию в зеленом диапазоне составляют волоконные лазеры с удвоением частоты, а в красном — полупроводниковые лазеры.

При работе с получившими достаточно широкое распространение лазерами на парах меди необходимо обращать особое внимание на защиту глаз. Дело в том, что из-за малой длительности импульсов импульсная мощность оказывается очень большой и обычно многократно превышает предельно допустимые для глаз уровни. Вопросам безопасности при работе с лазерами посвящена специальная лекция.

В заключение отметим, что обзор наиболее употребительных в медицине лазеров, являющийся, безусловно, весьма ограниченным с точки зрения гигантского разнообразия всех существующих типов лазеров, вместе с тем позволяет охватить основные типы лазерных активных сред и способов их возбуждения.

Литература к лекции 11.

1. Н.В. Карлов. «Лекции по квантовой электронике».

2. O. Звелто. «Принципы лазеров».

3. К.И. Крылов, В.Т. Прокопенко, В.А. Тарлыков. «Основы лазерой техники».

4. О.В. Богданкевич. Далекое-близкое. В кн. «Как это было» (сб. статей ЛАС). — М.: ФИАН, 2006. — с. 64-78.

5. Проспекты фирм: «Lambda Physik» (ФРГ), «Spectra Physics» (США).

|

Дата добавления: 2017-01-26 ; просмотров: 2669 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org