Месторождения золото-серебряной формации во времени и пространстве тесно ассоциируются с процессами наземного вулканизма орогенного этапа и реже с этапами послеплатформенногой тектономагматической активизации. Особенно характерны они для молодых альпийских подвижных поясов, однако аналогичные месторождения были выявлены и в связи в верхнепалеозойским вулканизмом в герцинидах Казахстана и Средней Азии, Магаданской области и Восточной Австралии.

Месторождения четко индивидуализированы. Они формируются на малых глубинах (от первых сотен метров до 1-1,5 км); локализуются в вулканических и вулкано-тектонических структурах; руды характеризуются значительной серебристостью при широких вариациях отношения Au:Ag; формирование руд сопровождается ассоциацией низко- и среднетемпературных гидротермально-метасоматических пород, характеризуемых высокой активностью калия, для месторождений характерны компактные, небольшие по площади рудные поля, высокая концентрированность оруденения в приповерхностных частях.

Промышленные типы месторождений». Россыпные месторождения золота

Крупнейшей областью распространения золото-серебряного оруденения является Тихоокеанский рудный пояс. Восточная (американская) ветвь этого пояса включает в себя месторождения США, Мексики, Чили, Перу, Венесуэлы и др. В пределах азиатского сегмента расположены золоторудные провинции Северо-Востока России— Охотско-Чукотская, а также Японии, Филиппин, островов Фиджи, новой Зеландии Австралии. В пределах альпийского Средиземноморского пояса выделяются золоторудыне провинции Восточных Карпат в Румынии, районы юга Испании. Приимером рудных полей областей платформенной активизации является Балейское рудное поле в Забайкалье.

Рудные поля золото-серебряного оруденения невелики по размерам, но плотность минерализации в них едва ли не максимальная среди месторождений золота.

Важным классификационным признаком и ведущим геохимическим параметром месторождений формации считается золото-серебряное отношение. Оно варьируется широко— от 10:1 до 1:1000. По среднему для месторождений золото-серебряному отношению М. М. Константинов предлагает выделять геохимические типы: золото-теллуровый (Au:Ag от 10:1 до 1:1), золотой (1:1 до 1:20), золото-серебряный (от 1:20 до 1:1000).

Пространственная связь золото-серебряного оруденения с вулканизмом отчетливо проявлена в крупных вулканических поясах типа Тихоокеанского кольца. Процесс рудообразования тяготеет к периоду затухания вулканизма и смене тектонического режима, обусловливающего становление субвулканических и интрузивных тел. Размещение центров вулканизма и оруденения здесь определяются глубинными разломами, а рудных узлов— пересечениями их поперечными структурами. Золотоносные вулкано-плутонические пояса характеризуются преобладанием продуктов наземного вулканизма преимущественно среднего (андезит-дацитового) состава при подчиненной роли вулканогенно-осадочных пород, которые слагают локальные депрессионные структуры. Рудные поля приурочены к вулканическим постройкам центрального типа, локализованы в их прижерловых частях (некках), субвулканических телах, небольших кальдерах, трубках взрыва, реже во вмещающих породах вблизи вулканических аппаратов или в небольших куполовидных поднятиях.

Модель образования золоторудного месторождения джасперойдного типа

Среди морфологических типов рудных тел золото-серебряных месторождений наиболее типичны минерализованные зоны дробления и жилы. Минерализованные зоны дробления могут быть тектоническими, инъекционными и эксплозивными. Они сложены стволовой зоной брекчий простого строения с кварцево-рудным цементом и ореолом прожилков, системой жил, разделенных полосами прожилково-вкрапленной минерализации.

Все породы, слагающие рудные поля, в той или иной мере обычно изменены гидротермальными процессами. Господствуют пропилитизация и аргиллизация, часто отмечаются признаки адуляризации и окварцевания пород. Рудные тела представлены малосульфидными (количество сульфидов составляет редко более 0,5-1,5% жильного выполнения) кварцевыми, кварц-адуляровыми жилами, телами кварцевых брекчий, золотосодержащими каолинит-кварцевыми прожилковыми зонами.

Руды золотосеребряных месторождений богаты минералами, но комплекс их весьма специфичен. В порядке уменьшения их количества в рудах месторождений встречаются кварц и халцедон, минералы группы каолинита и гидрослюды, карбонаты, адуляр, сульфиды железа, сульфосоли Ag, Cu, Pb, теллуриды, арсенопирит, флюорит. Общей особенностью руд являются тонкие взаимодействия минералов друг с другом, жильным кварцем и полосчатое распределение.

Самородное золото преимущественно мелкое. Характерно многообразие форм его выделений: мельчайшие ксеноморфные частицы, их скелетные сростки, изометричные кубооктаэдры, тончайшие ленты и проволочки, разнообразные дендриты. Характерна повышенная серебристость золота (проба 750-550, реже 800 и 450), неоднородность по составу, мозаично-неоднородное субмикроскопическое строение зерен с межблоковыми обособлениями серебра, зональность, примеси Hg, Se, Te.

Наряду с выделением самородного серебра в рудах встречаются сульфиды и сульфосоли серебра: пираргирит, серебросодержащие блеклые руды, аргентит, полибазит, реже прустит. Селениды серебра и свинца играют существенную роль в рудах многих месторождений. Из теллуридов чаще других встречаются гессит, петцит, креннерит, реже— сильванит, алтаит. Отмечается сравнительно частое присутствие в рудах гематита.

В большинстве месторождений резко выражена вертикальная зональность: обеднение руд золотом с глубиной, изменение морфологии, строения и состава рудных тел. Ветвящиеся жильные пучки сменяются на глубину одиночными жилами. Текстуры и состав руд упрощаются. С глубиной увеличивается в рудах роль пирита, исчезают парагенезисы сульфоантимонитов, сульфидов и сульфосолей серебра, нередко теллуридов.

Формирование золото-серебряных месторождений происходило на небольших глубинах: от первых метров до 1,5-2 км. Собственно приповерхностные месторождения довольно редки, хотя именно среди них есть ряд уникальных. Большинство месторождений образовались на уровне 1-1,5 км. Температуры минералообразования не были низкими.

Рудный процесс начинался при 450°С и завершался при 150-50°С существенными факторами рудообразования были тектонические движения, с которыми связана регуляция динамики восходящих потоков гидротерм. Большую роль в минералообразовании играли вадозные воды.

Источник: studfile.net

Типизация золото-серебряного оруденения

На основе формационного анализа геологических образований, участвующих в строении субаэральных вулканических поясов и областей тектоно-магматической активизации, и изучения вещественного состава золото-серебряной минерализации в таких поясах и областях разработана классификация месторождений для прогнозно-металлогенических целей. Охарактеризованы основные типы золото-серебряных месторождений; обобщены известные и выявлены дополнительные рудоконтролирующие факторы локализации оруденения, определены закономерности размещения; установлены типовые геологические обстановки, благоприятные для локализации мелких, средних и крупных объектов. Систематизированы критерии прогноза, поисков и оценки месторождений.

Книга предназначена для специалистов по геологии, геохимии и минералогии рудных месторождений, преподавателей и студентов геологических факультетов вузов и техникумов

Тематика Полезные ископаемые, Региональная геология

Источник: www.geokniga.org

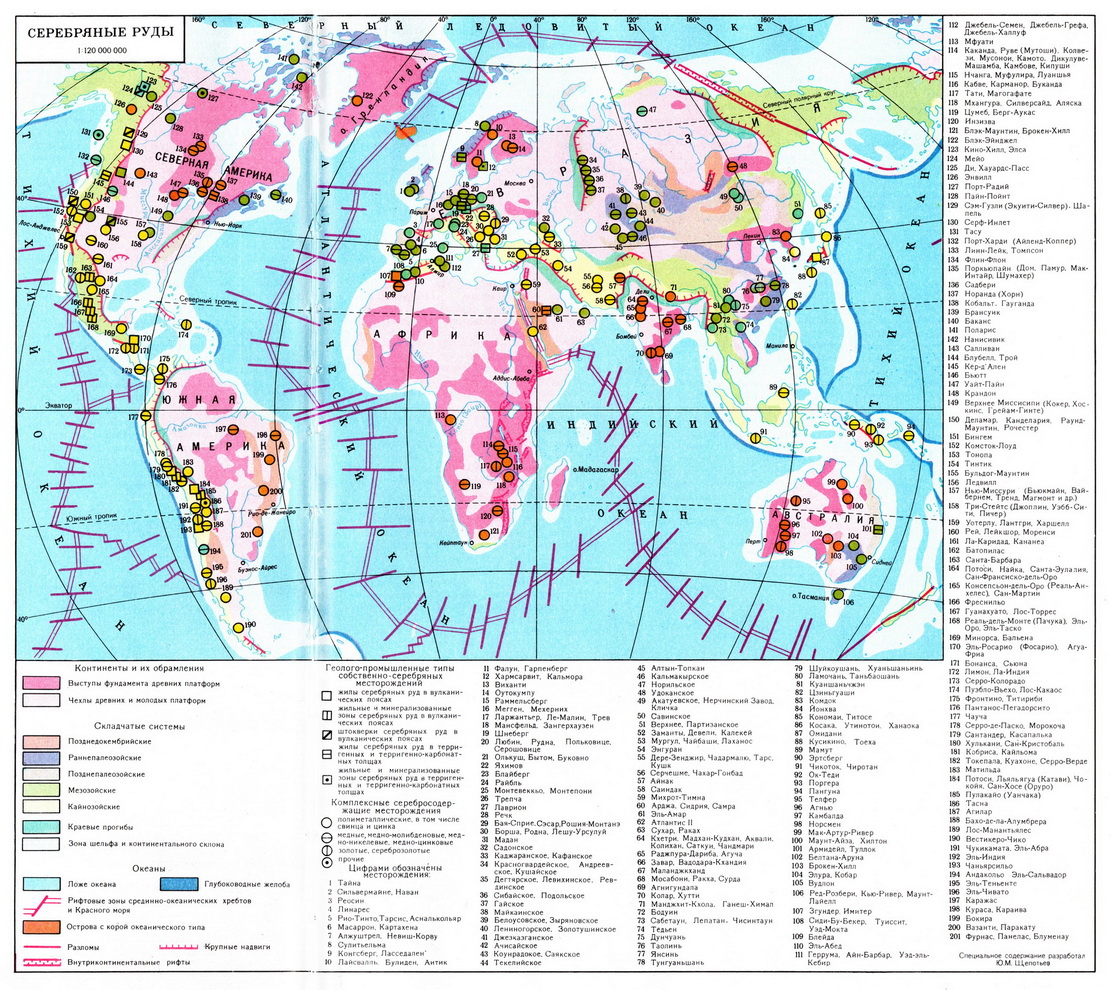

Серебряные руды

СЕРЕБРЯНЫЕ РУДЫ (а. silver ores; н. Silbererze; ф. minerais d’argent, blende rouge; и. minerales de plata, menas de plata) — природные минеральные образования, содержащие серебро в концентрациях, при которых технически возможно и экономически целесообразно его извлечение. Известно более 50 минералов серебра, из которых важное значение имеют лишь 15-20, в т.ч. самородное серебро и его разновидности: электрум и кюстелит, аргентит Ag2S, прустит Ag3AsS3, пираргирит Ag2SbS3, стефанит Ag3SbS4, полибазит (Ag, Cu)16 Sb2S11, фрейбергит (серебросодержащий тетраэдрит), аргентоярозит AgFe3(SО4)2(OH)6, дискразит Ag3Sb, гессит Ag2Te, агвиларит Ag4Se5, кераргирит AgCl и др.

Среди месторождений серебряных руд выделяют: собственно серебряные месторождения; комплексные серебросодержащие месторождения (серебро входит в состав руд цветных легирующих и благородных металлов в качестве попутного промышленного компонента).

Собственно серебряные месторождения связаны с орогенным этапом развития складчатых областей и формируются в различной геотектонической обстановке. Наиболее распространены месторождения серебряных руд (карта) в виде жил, жильных и минерализованых зон и штокверков в вулканических поясах.

Они ассоциируют с вулканическими сооружениями (палеовулканы, кальдеры), сложенными риолитовыми и андезит-риолитовыми вулкано-плутоническими ассоциациями кайнозойского, реже более раннего возраста. Рудные тела залегают как в субвулканах и вулканических толщах, так и в подстилающих терригенных комплексах. Содержание серебра в рудах коррелирует с мощностью рудных тел: высокое в жильных месторождениях (350-1000 г/т), умеренное в зонах минерализации (200-500 г/т) и небольшое в штокверках (60-200 г/т). По набору извлекаемых полезных компонентов среди серебряных руд выделяются промышленные типы: олово-серебряный (месторождения Потоси, Чокая в Боливии), свинцово-серебряный (месторождения Лос-Тоppec в Мексике, Сан-Кристобаль в Перу), золотосеребряный (месторождения Тонопа и Деламар в США и Гуанахуато в Мексике) и медно-висмут-серебряный (месторождение Яхимов в Чехословакии).

Основные способы извлечения серебра из руд собственно серебряных месторождений — цианирование, пенная сепарация или флотация. Полученные концентраты перерабатываются цианированием по сорбционной технологии или пирометаллургическим способом.

Комплексные серебросодержащие месторождения имеют важное промышленное значение, т.к. обеспечивают около 80% добычи серебра в зарубежных странах. Их разработка позволяет извлекать серебро попутно в процессе добычи и переработки руд различного состава и не требует специальных затрат на разведку и эксплуатацию.

Главная роль в запасах и добыче серебра комплексных месторождений принадлежит полиметаллическим месторождениям: колчеданно-полиметаллическим (месторождения Маунт-Айза в Австралии, Косака в Японии), стратиформным свинцово-цинковым в карбонатных толщах (месторождения Верхнего Миссисипи и Нью-Миссури в США). Им несколько уступают медные месторождения: медно-порфировые (месторождения Пангуна в Папуа — Новой Гвинее, Бьютт в США), медно-колчеданные (месторождения Норанда и Хорн в Канаде), медистых песчаников и сланцев (месторождения Мансфельд в ГДР, Нчанга в Замбии). Небольшое значение имеют серебросодержащие месторождения руд золота, олова, сурьмы, никеля, марганца и других металлов, на долю которых приходится от 1 до 2% запасов и добычи серебра.

Из руд комплексных месторождений извлекается практически лишь та часть серебра, которая в виде тонкой вкрапленности заключена в рудных минералах-носителях главных промышленных компонентов или в ассоциированных с ними сопутствующих минералах. Серебро добывается и обогащается совместно с главными промышленными компонентами руд, попадая в медные, свинцовые, цинковые, пиритные и другие флотоконцентраты. В результате переработки черновых серебряных слитков с помощью электролитического аффинажа получают серебряные кристаллы чистотой 99,9%, которые затем переплавляются в коммерческие слитки.

Добыча серебряных руд производится преимущественно подземным способом.

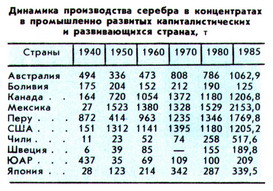

Общие запасы серебра в недрах промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран составляют 505 тысяч т (начале 1986), в т.ч. подтверждённые 360 тысяч т. В недрах США, Мексики, Канады, Австралии, Перу сосредоточено 55% общих запасов этих стран. Основные запасы серебра (85%) установлены в комплексных месторождениях; около 49% из них приходится на свинцово-цинковые. В 1981-85 суммарная производственная мощность горнодобывающих предприятий мира (без социалистических стран) достигла более 12 тысяч т серебра в год. Ведущие страны — продуценты серебра приведены в табл.

Источник: www.mining-enc.ru