Крупные достижения ремесленников-муисков в ткачестве, ювелирном деле, гончарстве, добыче различного рода полезных ископаемых стимулировали начало производства непосредственно для обмена, т.е. товарного производства. Этому способствовала также и четко действовавшая система межплеменного разделения труда. Каждое из объединений специализировалось преимущественно на производстве одного продукта. Все это благоприятствовало развитию интенсивного обмена как между отдельными общинами муисков, так и обмену их с соседними племенами.

Очевидцы конкисты единогласно утверждают, что муиски не были хорошими воинами, они охотнее занимались мирными профессиями и больше всего торговлей. Искуснейшие торговцы, они отдавали обмену значительную часть своего времени, свободного от земледельческих работ. Тот факт, что обменное отношения играли огромную роль в хозяйстве муисков, нашел свое отражение и в религиозных воззрениях.

Главное божество южных муисков — бог-покровитель Чибчачум, что значит опора чибча, считался одновременно божеством торговцев, ювелиров и земледельцев. Хронисты упоминают его в специальных храмах, в которые жертвовали только торговцы. Были особые странствующие торговцы, специализировавшиеся на покупке у дальних племен живого товара, мальчиков-мохас с последующей продажей по высокой цене, правителям муисков для жертвоприношения их богу Солнца! В них можно видеть прообраз купцов, которые занимались не произвол и тельной деятельностью, а только обменом товаров.

КУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ИНДЕЙЦЫ В США?

Некоторые из важнейших предметов обмена, такие как соль, изумруды, плащи и ткани, производились муисками не столько для удовлетворения своих собственных нужд, сколько непосредственно для обмена. Обмен превратился в первейшую жизненную необходимость для общества. В Тунха существовал древний обычай, по которому каждый четвертый день в собственном селении саке открывался своего рода рынок, на который собиралось бесчисленное множество людей изо всех государств продавать и покупать товары.

Существовала строгая периодичность в работе «рынков и ярмарок», как внутренних, гак и внешних. Через каждые три или четыре дня «ярмарки» созывались в таких поселениях, как Богота, Сипакира, Турмеке; как правило, сюда приходили и заинтересованные соседи-иноплеменники, что способствовало более тесному экономическому сближению мелких государственных образований муисков; так, индейцы Соминдоко снабжали всю страну изумрудами, индейцы Немокона продавали соль северным муискам, у которых ее не было, и, что интересно, индейцы Тунха покупали соль в большем количестве, чем это было им нужно; остаток же в свою очередь перепродавали своим северным соседям, но гораздо дороже, чем покупали. Продукты ремесленного производства, гакие как гончарная посуда, ювелирные изделия, разнообразные изделия из хлопка: плащи, головные уборы, мешки, пояса и т.д., соль, сделанные из цветных камешков бусы, муиски приобретали на своих «местных рынках». О широких внешних связях муисков говорят археологические находки своеобразных парных гончарных сосудов из Перу периода мочика, такие же кувшины обнаружены в бассейне р.Каука в Колумбии. Морские раковины, предмет особой заботы и гордости муисков, служившие им музыкальными инструментами и украшением для жилища, приходили с Атлантического побережья.

Индейцы. Документальный фильм про индейцев Северной Америки 🌚 Лекция для сна

Было несколько важнейших внешних обменных пунктов, где раз в восемь, дней собирались муиски. Вдоль р.Магдалены жили индейцы под общим названием япорогос. Они обменивали золото в песке, слитках и готовых украшениях на соль и плащи. Вдоль южных границ муисков — в селениях Койайма и Айре — собирались индейцы из Паска, они приносили с собой обычные для муисков товары — соль, изумруды, плащи, получая в обмен плавленое золото и украшения. От индейцев тропических льяносов на востоке поступала значительная часть хлопка-сырца и кожи, за которые они расплачивались готовыми раскрашенными плащами и, конечно, солью.

Индейцы северных племен, например, Сугагао, поставляли смолу, мех, агаву (из нее делали веревки и сети), коку и биху, мед Индейцы Тибакуя добывали воск для освещения. Индейцы Гуане сначала покупали соль у южных муисков и затем сбывали ее за золото северным племенам; индейцы Чигареры приносили на обмен причудливо раскрашенные калебасы и биху для окраски плащей.

Самой знаменитой была ярмарка, собиравшаяся под г. Велесом, в селении Сорокога, на берегу р. Суарес; здесь каждые восемь дней собиралось «великое множество народа из Боготы, Тунха, Согамосо, Гуане и соседних с муисками общин. Индейцы тропиков и высокогорных долин обменивались тем, что им давала земля и богатая природа. Существовал обычай совершать обмен на огромном камне, на котором все раскладывалось по кругу, эго предвещало счастливый исход всех сделок.

Интенсивный обмен должен был вызвать к жизни развитую систему мер, но сведений о ней почти нет. Известно только, что мерами длины у муисков были ладонь и шаг.

Существовала мера веса для маиса под одноименным названием аба. В раскопках под Согамосо колумбийский археолог Селис нашел простейшие весы — безмен.

Торговое дело было весьма опасным предприятием для каждого, кто решал им заниматься. На вопрос П.Агуадо, как индейцы торговали раньше, они отвечали, что любого чужеплеменника, вступившего на их землю, даже если это был торговец, могли ограбить или убить; рядовые общинники предпочитали обмениваться, не уходя далеко от родного селения.

Развитый сбыт и обмен вызвал к жизни различные меновые единицы; в качестве таковых служили: изумруды, плащи и хлопчатобумажные полотна и, наконец, небольшие золотые слитки, напоминающие современные монеты.

Муиски были единственным народом на континенте, применявшим в качестве меновой единицы небольшие, отлитые из золота диски. Х. Кесада впервые получил их в селении Гуачега.

В казне сипы и саке, при их ограблении, были найдены сосуды тонкой золотой работы, наполненные небольшими круглыми дисками; как оказалось впоследствии, э го было не что иное, как дань, собранная незадолго до появления испанцев касиками, подчиненными правителям муисков. Соизмерялись диски не по весу, а особым способом: каждый вставлялся в отверстие, образованное между указательным и большим пальцами. В том случае, если диск был больше, его обмеряли специальными ленгами, сделанными из хлопка. Тогда, когда дисков не хватало, обменивали вещь на вещь По-видимому, золотые диски у муисков еще не стали всеобщим эквивалентом.

Чтобы оценить то огромное значение, которое имел в жизни индейцев обмен дисками, обратимся к Родригесу Фресле, который спустя 40 лет после конкисты в специальном послании, адресованном испанскому королю Филиппу II, писал: “Царский казначей уже представил Вашему Величеству доклад относительно индейской монеты, которой обмениваются индейцы. Это небольшие диски из золота, отличающиеся от испанского песо только тем, что они не промаркированы. Индейцы сами плавят золото и постоянно делают из него монеты, а потом пускают их в оборот, торгуя между собой и с испанскими купцами”.

Фальшивые ”индейские деньги” так долго находились в обращении, чnо к 1579 г. сложилось тревожное положение — испанское песо обесценилось, появились фальшивомонетчики, которые на индейских слитках низкопробного золота (т.е.всегда в сплаве с медью) ставили государственный штапм, а после предлагает в спешном порядке собрать всю индейскую монету и промаркировать ее, или принимать от индейцев из расчета за одно испанское песо-полтора песо индейского.

Чибча были опытными торговцами и великими ростовщиками т.к. имели обыкновение брать проценты, если за товар в срок не платили. Каждый месяц плата возрастала наполовину, поэтому цена на товар часто была в несколько раз выше по сравнению с его стоимостью.

Так как производство товаров сугубо на обмен и даже покупка их с целью перепродажи по более высокой цене были обычным явлением для общества муисков, то в стоимость любого предмета муиски вносили не только затраты на его производство, но и прибавляли к ней дорожные и прочие издержки с тем, чтобы получить прибыль. О том, что ростовщик, купец и должник были типичными явлениями общества муисков, говорит, в частности, характерное замечание Ф.Пиедраиты: “Подверженные праздности, пьянству и лжи, индейцы говорят правду только в одном случае, когда нужно сказать, сколько они должны или сколько должны им”.

Эти данные могут для нас служить косвенным доказательством того, что в общине муисков процветали долговые обязательства и связанное с ними имущественное неравенство ее членов. У муисков высокоразвитый обмен не только сближал экономически раздробленные государственные объединения, но и содействовал в самой активной форме разложению родоплеменных норм жизни и обострению социальной дифференциации внутри государств муисков.

Представление об обмене в стране муисков не было бы полным, без вопроса о путях сообщения. Когда Х.Кесада и его солдаты вышли, наконец, на Боготское плоскогорье, их взору открылись долины пересеченные во всех направлениях широкими вымощенными дорогами. Последующие исследователи считали сообщение Х.Кесады вымыслом. Однако тщательное изучение испанских хроник позволяет сделать вывод: суна — древняя индейская дорога, выложенная тростником и булыжником , служила военной, религиозной и торговой сетью, соединявшей различные племена, входившие в состав государств муисков.

Колумбийский археолог Л.Аранго пишет, что испанские конкистадоры что-бы они не открывали, всегда пользовались индейскими дорогами; дороги пересекали Анды и связывали муисков с Тихим океаном и с Атлантикой; дорога из Согамосо, тянувшаяся на 100 км в восточные льяносы, существовала еще в конце ХVII столетия.

Дороги использовались для передвижения военной отрядов, вдоль них стояли крепости, в которых хранились военное снаряжение и пищевые запасы на случай большого похода. Вдоль дорог располагались многочисленные храмы и святилища, посвященные и богам войны. Из каждого поселения к священному озеру Гуагавига пролагался специальный путь, по которому двигалась религиозная процессия гой или иной общины на церемонию Эльдорадо.

В каждом селении «суна» шла от дома правителя к местному святилищу, расположенному поблизости в скалах или на холме. Такая дорога, шириною в 4 м, длиною в 3“4 км, была прямая и ровная, и, проходя через холмы и горы, не отклонялась ни на один градус в сторону два раза в год по ней проходили торжественные процессии, посвященные праздникам посева и урожая.

Небольшие дороги вели также к водоемам и прудам, в которых совершали Омовение представители знати. Через каждый четвертый или восьмой день дороги муисков заполнялись торговцами; с тяжелой ношей на спине они устремлялись на рынки, проходя иногда до 30 км в день.

Источник: www.mystic-chel.ru

Настоящий Христофор Колумб

Индейцы, сообщал Колумб, «чрезвычайно наивны и с такой щедростью делятся всем, что им принадлежит, что кто этого не видел сам, вряд ли тому поверит. Если у них попросить какую-нибудь вещь, они никогда не откажут. Они сами предлагают делиться с кем угодно». Мореплаватель в своем отчете пообещал привезти из путешествия «столько золота, сколько им нужно, и столько рабов, сколько будет угодно».

Говард Зинн (Howard Zinn)

Мужчины и женщины племени араваков, обнаженные, темнокожие и полные изумления, вышли из своих поселков на берег острова, чтобы поближе рассмотреть странную большую лодку. Когда Колумб и его команда сошли на берег, араваки бросились к ним, чтобы поприветствовать, неся им воду, еду и подарки. Позже Колумб написал в своем журнале:

Они несли нам попугаев и шарики хлопка, дротики и множество других вещей, которые они обменивали на стеклянные бусы и колокольчики для соколиной охоты. Они охотно отдавали все, чем владели. У них нет оружия, и они не знают, что это такое: когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвия и по неведению обрезали себе ладони. Они должны стать толковыми слугами. Нам достаточно пятидесяти человек, чтобы подчинить их всех и заставить делать все, что нам нужно.

Араваки на Багамских островах были очень похожи на индейцев, живших на континенте, которые отличались (европейские путешественники отмечали это неоднократно) своим гостеприимством и стремлением делиться тем, что они имели. Подобные черты уже были утрачены в Европе эпохи Ренессанса, где господствовала религия пап, правительства королей и неистовая жажда денег, которая была свойственна как западной цивилизации, так и ее первому посланнику в Америке — Христофору Колумбу.

Колумба больше всего интересовал вопрос, где можно найти золото. Он убедил короля и королеву Испании финансировать экспедицию к этим землям. По предположениям мореплавателя, богатство, то есть золото и пряности, находилось на другой стороне Атлантики, в Индии и Азии. Как и другие просвещенные люди того времени, Колумб знал, что Земля круглая и что следует плыть на запад, чтобы попасть на Дальний Восток.

К тому моменту Испания только стала единым государством и была одним из новых национальных государств, подобно Франции, Англии и Португалии. Ее жители, в основном бедные крестьяне, работали на дворян, составлявших 2% населения и владевших 95% земли. Как и другие страны современного ей мира, Испания стремилась найти как можно больше золота, которое превращалось в новый символ богатства, гораздо более значимый, чем земля, так как с его помощью можно было купить все что угодно.

Считалось, что в Азии много золота и, разумеется, шелка и пряностей, поскольку Марко Поло и другие путешественники в течение нескольких столетий привозили из своих наземных экспедиций совершенно удивительные вещи. Теперь, когда турки покорили Константинополь, Восточное Средиземноморье и контролировали сухопутные маршруты в Азию, было необходимо отыскать морской путь. Португальские моряки прокладывали свой маршрут вокруг южной оконечности Африки. Испания решила сделать ставку на длительное плавание через неведомый океан.

В обмен на золото и пряности Колумбу обещали десятую часть прибыли, передачу в управление открытых земель и славу, которую принесет ему новый титул: Адмирал Моря-Океана. Колумб был приказчиком у торговца в итальянском городе Генуя, подрабатывал ткачом (его отец был умелым ткачом) и слыл опытным мореплавателем. Он отправился в путь на трех парусных кораблях, самый большой из которых, «Санта-Мария», был длиной примерно 30 метров и имел команду из 39 человек.

Колумб никогда не смог бы доплыть до Азии, которая находилась в тысячах миль от того места, на которое он рассчитывал, предполагая, что Земля меньше размером. Необъятные морские просторы могли бы обречь мореплавателя на неудачу. Но ему повезло.

Пройдя четверть пути, Колумб наткнулся на неизвестную, не нанесенную на карты землю, которая лежала между Европой и Азией, — на американский континент. Это случилось в начале октября 1492 года, через тридцать три дня после того, как генуэзец со своей командой покинул Канарские острова у атлантического побережья Африки. Они внезапно увидели, что в воде плавают ветки, а на небе летают птицы.

Это было признаком того, что земля близко. Рано утром 12 октября моряк по имени Родриго увидел отражение лунного света на белом песке и закричал. Это был один из Багамских островов в Карибском море. Первому увидевшему землю была обещана ежегодная пожизненная пенсия в размере 10 тысяч мараведи, но Родриго ее так и не получил. Колумб заявил, что сам увидел свет еще предыдущим вечером.

Награду получил он.

Приблизившись к берегу, мореплаватели увидели индейцев араваков, которые плыли к кораблю, чтобы приветствовать их. Араваки жили сельскими общинами, занимались разведением кукурузы, ямса и маниоки. Они умели прясть и ткать, но у них не было лошадей и рабочего скота. У туземцев не было железа, но в ушах они носили маленькие золотые украшения.

Последнее обстоятельство привело к серьезным последствиям: Колумб забрал нескольких индейцев на борт в качестве пленников и настаивал на том, чтобы они отвели его к источнику золота. Потом генуэзец поплыл к острову, который сегодня называется Кубой, а затем к Эспаньоле (остров, на котором сейчас расположены Гаити и Доминиканская Республика). Крупинки золота, которые можно было заметить в водах рек этих островов, и золотая маска, подаренная Колумбу вождем местного индейского племени, стали причиной безумных фантазий о золотых россыпях.

Отчет мореплавателя мадридскому королевскому двору был весьма экстравагантным. Путешественник утверждал, что добрался до Азии (а это была Куба) и до острова недалеко от побережья Китая (Эспаньола). В его описаниях правда переплеталась с вымыслом:

Эспаньола — чудо: тут цепи горные и кручи, и долины, и равнина, земли прекрасные и плодородные. Здесь много пряностей, а также залежи золота и других металлов.

Индейцы, сообщал Колумб, «чрезвычайно наивны и с такой щедростью делятся всем, что им принадлежит, что кто этого не видел сам, вряд ли тому поверит. Если у них попросить какую-нибудь вещь, они никогда не откажут. Напротив, они сами предлагают делиться с кем угодно». Мореплаватель завершил свой отчет просьбой о небольшой помощи Фердинанда и Изабеллы, пообещав взамен привезти из своего следующего путешествия «столько золота, сколько им нужно, и столько рабов, сколько будет угодно».

Поскольку Колумб преувеличил многое из того, что увидел, и дал довольно смелые обещания, для его второй экспедиции выделили 17 кораблей и более 1,2 тысяч человек. Цель была ясна: рабы и золото. Со своей базы на Гаити Колумб отправлял экспедицию за экспедицией на острова. Они так и не нашли богатых золотых месторождений, но им нужно было наполнить трюмы кораблей, возвращавшихся в Испанию, каким-нибудь товаром.

В 1495 году испанцы совершили масштабный поход с целью захвата рабов. Они окружили 1,5 тысячи аравакских мужчин, женщин и детей, поместили их в загоны, которые охраняли солдаты и собаки, затем отобрали 500 самых крепких из них и загнали на суда. Двести араваков из 500 погибли в дороге.

В плену умерло чрезвычайно много невольников. Поэтому адмирал в отчаянной попытке выплатить дивиденды тем, кто вложил средства в его экспедицию, должен был выполнить свое обещание и наполнить корабли золотом. В провинции Сибао на Гаити, где, по мнению Колумба и его людей, должны были находиться золотые россыпи, они приказали всем индейцам старше 14 лет собирать определенное количество золота каждые три месяца. Когда туземцы приносили необходимое количество золота, им выдавали медные таблички, чтобы индейцы носили их на шее. Аборигенам, которых обнаруживали без такой таблички, отрубали руки, и они умирали от потери крови.

Перед туземцами была поставлена невыполнимая задача. Единственным золотом в этих местах были песчинки, собиравшиеся в реках. Поэтому индейцы пытались спасаться бегством, но их травили собаками и убивали. Когда стало ясно, что золота больше не осталось, индейцев в качестве рабов начали сгонять на огромные плантации, которые позже стали называться энкомьендами.

Они работали там до изнеможения и умирали тысячами. К 1515 году осталось около 50 тысяч туземцев, а к 1550 году — всего 5 тысяч. Согласно отчету за 1650 год, к этому времени на острове не осталось ни одного аравака.

Во второй книге «Истории Индий» Лас Касас (который вначале призывал к замене туземцев черными рабами, полагая, что они сильнее и выживут, но потом смягчился, увидев, каким образом рабство влияло на чернокожих) рассказывает об отношении испанцев к индейцам. Спустя некоторое время испанцы отказались даже самостоятельно передвигаться. Они «ездили на спинах индейцев, когда спешили», или на носилках, которые бегущие индейцы несли, сменяя друг друга. «В этом случае индейцы несли огромные листья, прикрывавшие хозяев от солнца, и гусиные крылья, служившие опахалами».

Абсолютный контроль порождал повсеместную жестокость. Испанцы, «не задумываясь, могли зарезать десять или даже двадцать индейцев или отрезать куски от их тел, чтобы проверить, насколько остры их клинки». Попытки индейцев защитить себя проваливались. И когда они убегали в горы, их находили и убивали. Как писал Касас, «они страдали и умирали в рудниках и на других работах в отчаянном молчании, не зная ни единой души в этом мире, к которой они бы могли обратиться за помощью». Он описал их работу на этих рудниках:

Им приходится перекапывать горы сверху донизу, разбивать и дробить скалы, передвигать тяжелые камни, а для того чтобы промыть землю, приходится таскать ее на спине к реке, и там мойщики все время стоят в воде с согнутой спиной.

Каждые шесть или восемь месяцев работы на рудниках, необходимых для того, чтобы одна группа могла добыть достаточно золота для переплавки, погибала примерно треть мужчин. В то время как мужчин оправляли за многие мили от дома на работу в рудниках, их жены оставались обрабатывать землю, вынужденные выполнять изнурительную работу, разрыхляя почву и делая тысячи холмиков для выращивания маниоки.

В результате мужья не встречались с женами по восемь или даже десять месяцев, а когда им наконец удавалось встретиться, они были настолько изнурены. что перестали рождать потомство. Те дети, которые рождались, умирали в младенчестве из-за того, что у их матерей, голодных и истощенных тяжелой работой, не было молока, чтобы их накормить. Некоторые матери в отчаянии топили своих новорожденных детей. И так мужья гибли на рудниках, жены гибли на плантациях, а младенцы гибли от отсутствия молока у их матерей. За короткий срок население этой обширной, богатой и плодородной земли полностью вымерло.

Лас Касас написал, что в момент его прибытия на Эспаньолу в 1508 году «на этом острове жило 60 тысяч человек, включая индейцев. Получается, что с 1494 по 1508 год более 3 миллионов туземцев погибли вследствие войны, рабства и работы на рудниках. Кто из будущих поколений сможет в это поверить? Даже я сам, свидетель, видевший все собственными глазами, с трудом в это верю».

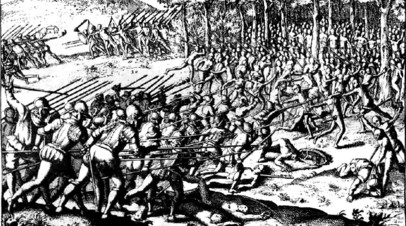

То, что Колумб сделал с араваками Багамских островов, Кортес сделал с ацтеками в Мексике, Писарро — с инками в Перу, а английские поселенцы Вирджинии и Массачусетса — с поватенами и пекотами. Они применяли ту же самую тактику и по тем же самым причинам: молодые капиталистические государства Европы отчаянно стремились заполучить как можно больше золота, рабов, продуктов земледелия, чтобы заплатить тем, кто финансировал те экспедиции, чтобы собрать средства на укрепление монархических бюрократических аппаратов Западной Европы, чтобы подстегнуть рост новой денежной экономики, зарождавшейся в недрах феодализма, чтобы принять участие в том, что Карл Маркс позже назвал «примитивным накоплением капитала». Это было жестокое начало той сложной системы технологий, бизнеса политики и культуры, которая будет господствовать на планете в течение последующих пяти столетий.

Можем ли мы утверждать, что те культуры и народы, которые европейцы уничтожили, находились на более низкой ступени развития? Кем были те люди, которые вышли на берег и поплыли к кораблям Колумба, чтобы принести им подарки, которые наблюдали за тем, как Кортес и Писарро уничтожали их деревни? Что жители Испании получили в результате той жестокости, которая обрушилась на американских индейцев? Как пишет Ганс Конинг (Hans Koning) в своей книге «Колумб: Его дело» (Columbus: His Enterprise):

Все украденное и доставленное в Испанию золото и серебро не сделало испанский народ богаче. Оно позволило королям получить временное преимущество в существовавшем тогда балансе сил, дало возможность привлечь больше наемников для своих войн. В конце концов они все равно проиграли те войны, после которых остались лишь беспощадная инфляция, голодающее население, богачи, ставшие еще богаче, бедняки, ставшие еще беднее, и уничтоженный класс крестьянства.

Так началась история захвата европейцами индейских земель двух Америк. Это было начало завоеваний, рабства и истребления. Если открыть учебники истории, которые читают американские дети, вы найдете там рассказы о героическом путешествии — ни слова о кровопролитии — и о Дне Колумба, который считается праздником.

Источник: inosmi.ru

«Трагическая страница истории»: как испанцы уничтожили империю ацтеков

500 лет назад началась активная стадия захвата испанскими конкистадорами обширных территорий Америки, которые на современной карте располагаются от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Всего два года потребовалось им для того, чтобы покорить государство ацтеков — одну из мощнейших империй Западного полушария. Во время испанской колонизации множество индейцев погибли в боях, в результате репрессий и от завезённых европейцами болезней. Эксперты отмечают, что, несмотря на достаточно высокое развитие цивилизации ацтеков, они были уязвимы перед лицом европейских завоевателей. Потомки индейцев до сих пор считают период колонизации трагической страницей истории своего народа.

Развитые цивилизации начали появляться в мезоамериканском историко-культурном регионе (охватывает территории от современной Мексики до Гондураса) во II тыс. до н. э. Первой считается Ольмекская. В дальнейшем в Мезоамерике возникли цивилизации Теотиуакана, сапотеков, майя и другие. Местные индейцы добились потрясающих успехов в математике (так, считается, что они раньше всех на планете стали использовать ноль), астрономии, архитектуре, медицине и земледелии. Они создали самобытные системы письменности. Примерно в XI—XIII веках в этом регионе появился народ, известный сегодня как ацтеки.

Цивилизация воинов

Термин «ацтеки» стал широко применяться в исторической науке в XIX веке. Сами ацтеки называли себя «мешика». Они прибыли в центральную часть современной Мексики с севера — из страны Ацтлан. Её точное месторасположение не установлено. Различные историки «размещают» её то на северо-западе Мексики, то в южной части США.

Долгое время ацтекам приходилось довольствоваться ролью наёмных воинов. Местные народы считали пришельцев с севера варварами и относились к ним с пренебрежением. В 1325 году мешика основали на необитаемом острове на озере Тескоко город Теночтитлан. Остров якобы не интересовал местные племена из-за обилия змей.

Однако мешика употребляли пресмыкающихся в пищу и не видели в таком соседстве проблемы. По легенде, они заметили на месте будущего поселения орла, сидящего на кактусе и пожирающего змею. Потомки переселенцев из Ацтлана сочли это добрым знаком. Сегодня изображение этого мифического сюжета можно увидеть на государственном флаге Мексики.

Также по теме

Мужество и способность учиться военному искусству: почему испанцы несколько веков не могли покорить индейцев мапуче

465 лет назад индейцы мапуче разгромили конкистадоров в битве у форта Тукапель. Это было одно из первых крупных сражений в Латинской.

Более ста лет обитатели Теночтитлана платили дань другим могущественным государствам и только в 1429 году завоевали независимость. Затем они образовали военный союз с обитателями двух окрестных городов — Тескоко и Тлакопана. Объединённых сил хватило, чтобы покорить практически всю Центральную Мексику.

Должность правителя у мешика называлась уэй-тлатоани («великий оратор»). Ацтекская империя возникла в середине XV века при уэй-тлатоани Монтесуме I. Он существенно расширил подконтрольные Теночтитлану территории, ввёл жёсткую систему налогов и практику человеческих жертвоприношений. Согласно верованиям ацтеков, каждые 52 года мир находился на грани гибели и, чтобы спасти его, нужно было поить богов человеческой кровью.

Эти верования послужили идеологической основой для постоянных войн. Правители ацтеков даже принуждали вассальные и соседние государства устраивать ритуальные «цветочные войны», по итогам которых представителей проигравших отрядов приносили в жертву.

Под властью Теночтитлана началось строительство дорог, мостов и дамб. Они использовались для передвижения войск и в торговых целях. На подконтрольных ацтекам территориях произошёл экономический подъём, который отразился на численности населения. По оценкам современных историков, в государстве проживали порядка 10—15 млн человек.

Ацтеки практически не знали животноводства. Они разводили только индеек и «мясные» породы собак. Кроме того, они охотились, ловили рыбу и употребляли в пищу насекомых. Зато ацтеки преуспели в земледелии: искусственные плавучие островки на озере Тескоко давали по несколько урожаев в год. Одним из основных продуктов на столе у ацтеков была кукуруза.

Кортес и начало конкисты

В 1517 году экспедиция конкистадора Эрнандеса де Кордобы открыла полуостров Юкатан и принесла в Испанию известие, что у индейцев существует высокоразвитая цивилизация. На следующий год к берегам Мезоамерики отправилась вторая экспедиция конкистадоров. Они достигли территории современной Мексики и открыли устье реки Табаско.

Испанцы обменивали у индейцев европейские безделушки на золото и драгоценные камни, а также получили информацию об империи ацтеков. Права на новый поход в эти земли добился Эрнан Кортес. Ради этого он распродал всё своё имущество.

Флот состоял из 11 судов с экипажами по 110 человек. Кортес стоял во главе отряда из 553 солдат, включая 13 стрелков из аркебуз, 32 арбалетчика и 16 кавалеристов.

В феврале корабли Кортеса достигли острова Косумель, заселённого майя. Конкистадоры запугали индейцев и разрушили их святилище, но масштабных столкновений не было. Флот двинулся вдоль мезоамериканского побережья на север.

Также по теме

«Испанцы уничтожили великую цивилизацию»: как империя инков пала от рук конкистадоров

26 июля 1533 года испанские конкистадоры под руководством Франсиско Писарро казнили правителя инков Атауальпу, несмотря на уплаченный.

14 марта 1519 года войска Кортеса достигли устья Табаско и высадились на берег. Этот день принято считать началом покорения Мексики — испанцы атаковали индейцев и благодаря кавалерии разбили их. Чтобы задобрить конкистадоров, табаскская знать сделала им богатые подарки — в том числе испанцы получили 20 женщин, среди которых оказалась Малинче, ставшая затем наложницей, переводчицей и личным советником Кортеса.

Позже испанцы заложили город Веракрус и заключили союз с народом тотонаков, который давно находился в плохих отношениях с ацтеками. На переговоры с незваными гостями прибыл наместник уэй-тлатоани. Кортес заявил, что намерен лично встретиться с правителем. Испанцы продемонстрировали индейцам искусство верховой езды и дали при них артиллерийский салют.

Вскоре Кортес получил богатые дары, включая массивные Солнце и Луну из золота и серебра. Однако индейцы настойчиво попросили гостей удалиться. Но командир конкистадоров к этому не прислушался — он отправил все подарки и награбленное добро королю Испании и приказал сжечь свои корабли, переведя моряков в пехоту.

«Корабли были сожжены, деваться людям Кортеса было некуда. Им оставалось только воевать до победного конца», — рассказала в интервью RT директор Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова, доктор исторических наук, профессор РГГУ Галина Ершова.

Кортес начал поход к Теночтитлану. На пути находилось горное княжество Тласкала, долгие годы враждовавшее с ацтеками. Повоевав с испанцами, местные жители заключили с ними союз. Часть элиты Тласкалы даже согласилась принять крещение.

В это время знать Теночтитлана разделилась на два лагеря — одни требовали наказать Кортеса за дерзость и дать ему сражение вдали от столицы, другие убеждали правителя Монтесуму II не ссориться с пришельцами. В итоге уэй-тлатоани поддержал сторонников мира. Он пригласил испанцев в один из богатейших городов империи — Чолулу.

Однако Кортес, прибыв в город, под надуманным предлогом спровоцировал конфликт и устроил резню, в результате которой погибли около 6 тыс. мирных жителей. Однако Монтесума II никак на это не отреагировал. 8 ноября 1519 года Кортес вступил в Теночтитлан. Уэй-тлатоани лично встретил испанцев, щедро одарил их золотом и разместил в одном из столичных дворцов.

Также по теме

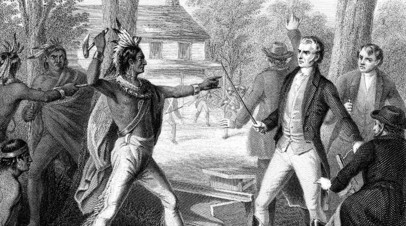

«Индейцев считали расходным материалом»: как вождь Текумсе стал жертвой противостояния Вашингтона и Лондона

5 октября 1813 года в бою с войсками США погиб лидер одного из крупнейших индейских союзов Текумсе. По свидетельствам историков, он.

По оценкам историков, в то время столица ацтеков была самым большим городом на планете. В нём вместе с пригородами проживали, по разным подсчётам, от 200 тыс. до 1 млн человек. Он отличался сложной планировкой и величественной архитектурой. Основной остров был соединён с берегом дамбами и мостами. В Теночтитлане был водопровод.

На центральной площади располагался рынок — один из самых богатых в мире.

Испанцы сначала восторгались увиденным и не шли на конфликты с местным населением. Но когда Кортес потребовал снести святилища, прекратить жертвоприношения и начать строить церкви, отношения испортились. Кроме того, испанцы обнаружили во дворце тайник с золотой казной уэй-тлатоани.

Монтесуму взяли в заложники. Вскоре испанцы узнали, что на побережье прибыла карательная экспедиция с целью арестовать Кортеса. Лидер конкистадоров немедленно отбыл туда. В итоге командир карательного рейда Нарваэс был пленён, а его подчинённые перешли на сторону Кортеса.

В Теночтитлане тем временем ситуация обострилась. Испанский гарнизон оказался в осаде, но Кортесу, правда, дали вернуться. Монтесума II призвал ацтеков покориться испанцам, но был убит — то ли своими подданными, то ли конкистадорами, утратившими к нему интерес. В ночь на 1 июля 1520 года испанцы попытались вырваться из города, но попали в засаду.

В бою погибли до 450 испанцев и несколько тысяч тласкаланцев. Большая часть награбленного золота исчезла. Практически все конкистадоры получили тяжёлые ранения, многие умерли при отступлении. Несмотря на это, спустя неделю остатки отряда Кортеса смогли разбить армию ацтеков в битве при Отумбе и отступить в Тласкалу.

Также по теме

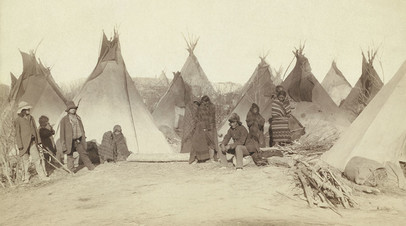

Системная изоляция: сможет ли коренное население Северной Америки покинуть резервации

260 лет назад на территории Северной Америки в районе местечка Шамонг была создана первая в истории резервация для индейцев. Так был.

Кортес набрал новую союзную армию и построил 13 бригантин, которые в разобранном виде отправил на Тескоко. В Теночтитлане тем временем началась эпидемия неизвестных европейских болезней, унёсшая миллионы жизней, в том числе и нового правителя ацтеков Куитлаука.

30 мая 1521 года испанцы осадили столицу ацтеков с воды и суши и перекрыли водопровод. Однако город отчаянно сопротивлялся. Потери осаждённых составили несколько сотен тысяч человек. Взять его удалось только измором. 13 августа возглавлявший государство двоюродный брат Монтесумы Куаутемок сдался в плен и попытался добиться приемлемых условий для своих соотечественников.

Однако вместо переговоров испанцы подвергли его жестоким пыткам, добиваясь информации о пропавшей казне Монтесумы. Но тайну клада правитель не выдал. Его ещё четыре года держали в плену, а затем казнили. После падения Ацтекской империи большая часть современной Мексики оказалась под властью испанцев. Однако маленькие мезоамериканские государства, расположенные в джунглях, сопротивлялись до конца XVII века.

«Сломить моральный дух»

«Технологически ацтеки не дотягивали до того уровня, на котором находились их противники. У индейцев не было огнестрельного оружия, металлических доспехов, лошадей. И это определило исход войны», — отметила Ершова.

По мнению генерального директора Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, свою роль в поражении ацтеков сыграл и политический фактор.

«Империя была крайне разрозненной, и конкистадоры играли на её внутренних противоречиях. Испанцы использовали против ацтеков ненависть покорённых народов, целенаправленно уничтожали ацтекских лидеров. Словом, делали всё для того, чтобы сломить их моральный дух», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По словам заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова, гибель Ацтекской империи была обусловлена объективным историческим процессом.

«Началась эпоха Великих географических открытий. Не пришли бы испанцы, пришёл бы кто-то другой. И неизвестно, что было бы для ацтеков хуже. В Латинской Америке сегодня осталось множество индейцев и метисов, а вот в Северной Америке, куда пришли британцы, мы не наблюдаем ничего подобного. Туда ехали сразу семьями, чтобы захватывать земли, очищая их от местного населения, словно от диких зверей», — отметил эксперт.

«Хотя напоминавшая крестовый поход испанская конкиста тоже принесла индейцам много зла — войны, болезни, алкоголь, — она не привела к их тотальному уничтожению», — пояснил Мартынов.

По его словам, потомки индейцев всё равно считают испанскую колонизацию «трагической страницей своей истории и оценивают её однозначно негативно».

«Не зря на флаге Мексики мы видим сегодня ацтекского орла. Жители страны ощущают преемственность и испытывают сильную ностальгию по эпохе великой империи», — подчеркнул Мартынов.

Источник: russian.rt.com