Разработана методика подготовки к анализам проб, содержащих свободное золото. Методика основана на гравитационном выделении свободного золота из измельченных руд в концентрат, получении бедных хвостов, анализе, и последующем расчете содержания золота по балансу этих продуктов.

ОСТом 48—276—86 предполагается предварительный отсев из измельченной руды на ситах с размером ячеек 0,074 или 0,1 мм, однако недостатком этого метода является его трудоемкость, поэтому масса навесок обычно не превышает 300— 500 г, что недостаточно для многих типов руд. Кроме того, при массовых анализах трудно полностью исключить возможность «заражения» проб за счет недостаточной очистки сеток сит.

Определение содержания золота цианированием укрупненных навесок также является неэффективным, ввиду высокой продолжительности цианирования, которая может достигать нескольких суток.

Более перспективным является выделение частиц свободного золота гравитационными методами с получением золотосодержащего концентрата и хвостов. Вся масса концентрата поступает на пробирную плавку. Хвосты гравитации характеризуются равномерным распределением золота,

Рис. 1. Схема подготовки проб руд

поэтому проблем с отбором представительных навесок не возникает. Содержание золота в исходной пробе рассчитывается по балансу.

Для применения указанного метода при массовом анализе проб необходимо соблюдение нескольких условий:

— технологическая и аппаратурная схемы пробоподготовки должны включать минимальное количество операций классификации и сокращения проб;

— применяемое оборудование должно хорошо зачищаться и обеспечивать оперативную подготовку проб;

— выход концентрата со свободным золотом должен быть минимальным.

Разработана простая схема оперативной подготовки проб, основанная на гравитационном выделении свободного золота из измельченных руд (рис. 1). Отбор, дробление, перемешивание и сокращение исходных проб до крупности — 2 мм проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 14180-80 с учетом дополнений ОСТ 48-276-86 [1].

Дробление исходной руды осуществляется в дробильно-сократитель-ном модуле «Бойд», который обеспечивает получение материала крупностью 85—90 % класса — 2 мм и отбор из общего потока дробленой руды от 10 до 50 % материала среднего состава. В случае необходимости подготовки крупнокусковых проб массой более 100 кг руда предварительно дробится в щековой дробилке в одну или две стадии с последующим сокращением. Для определения минимальной массы дробленой руды после сокращения используется известная формула

где: — минимальная масса пробы дробленой руды после сокращения, кг; к — коэффициент, зависящий от степени неоднородности содержания золота в руде (во всех случаях принимался равным 1,0); С — размер максимального куска руды, мм.

Измельчение дробленой руды

массой не менее 4 кг до крупности 85—90 % класса — 100 мкм проводится в двухъярусной непрерывной кольцевой мельнице. Производительность мельницы по указанному классу крупности в среднем составляет 300 г/мин. Для теоретического определения минимальной массы руды, направляемой на последующее гравитационное концентрирование, используется формула Ф. Питарда [2]

Гравитационное концентрирование золота осуществляется в цен-тробежно-прецессионном концентраторе «Бегущая волна», оборудованном пробоотборником хвостов гравитации. Конструкция сепаратора позволяет выполнять отсечки хвостов с частотой 130 мин-1. В результате от общего потока хвостов гравитации отбирается представительная по химическому и гранулометрическому составу навеска для выполнения определений содержания золота. Ее масса составляет 12—14 % от общей массы хвостов гравитации, что упрощает их подготовку к анализам. Для определения содержания золота в хвостах гравитации рекомендуется комбинированный пробирно-атомно-абсорбци-онный метод.

Расчет содержания золота в исходной руде проводится по формуле:

По предложенной методике проведено множество экспериментов, подтверждающих ее высокую эффективность.

Крупное самородное золото имеет уплощенную форму с неровными краями, мелкие золотины отличаются преимущественно комко-видной формой. Встречается тонкодисперсное золото в виде микровключений в сульфидах при размере выделений 0,002—0,003 мм. При измельчении руды золото хорошо раскрывается, так при крупности помола 90 % кл. — 0,071 мм массоПрямое определение

Методика предварительного концентрирования

14 12 10 8 6 4 2 0

2 3 4 Номер опыта Ей/Я Прямое определение

!■: : Методика предварительного концентрирования . I Среднее значение

Доверительный интервал среднего значения

Рис. 2. Результаты определений содержания золота в руде

Результаты определения содержания золота прямым пробирным анализом и по методике предварительного гравитационного концентрирования золота

Прямой пробирный анализ Определение с предварительным концентрированием золота

Содержание Аи, г/т Коэфф. вариации К), % Содержание Аи (а), г/т Коэфф. вариации К), % Выход к-та, % Содержание Аи в к-те (Рк), г/т Содержание Аи в хвостах, г/т Извлечение Аи в к-т, %

Опр. 1 Опр. 2 Среднее (Рх.)

4,66 51,3 6,5745 8,1 0,47 880,00 2,72 2,18 2,45 62,9099

3,51 5,9443 0,42 934,00 2,08 1,98 2,03 65,9929

8,21 7,6929 0,63 908,00 1,88 2,09 1,985 74,3595

9,1 6,2795 0,71 560,00 2,28 2,36 2,32 63,3169

3,82 7,3874 0,40 1309,00 2,07 2,25 2,16 70,8778

12,5 6,7022 0,52 890,00 2,06 2,11 2,085 69,0524

6,9667 (М„) 6,7634 (Мк)

вая доля свободного золота достигает 81,4 % отн., в полураскрытой форме в сростках — 17 % отн., доля нераскрытого золота незначительна и составляет лишь 1,6 % отн.

Расчетная минимальная масса пробы по формуле 2, при максимальной крупности золота 3,0 мм и его минимальном содержании 3,5 г/т, составляет 275 г. Определение содержания золота в руде по традиционной методике свидетельствуют о значительном влиянии на результаты определений «эффекта самородка». Результаты определений содержаний золота пробирным методом из параллельных навесок колеблются в широких пределах — от 3,51 до 12,5 г/т (рис. 2), коэффициент вариации превышает 50 % (табл. 1). Таким образом, метод прямого определения содержания золота пробирной плавкой из навесок массой 50 г для данной руды неприемлем.

В результате гравитационного концентрирования подавляющая часть свободного золота извлекается в концентрат, выход которого из проб массой 4,4 кг не превышает 0,71 %, или 31 г по весу. При просмотре под микроскопом выделенного из концентратов золота отмечено, что его частицы крупнее 0,1 мм в процессе измельчения подверглись деформации, но не разрушились. Такие частицы в процессе отбора от исходной измельченной пробы небольших по массе навесок распределяются неравномерно и искажают результаты анализов.

Извлечение из руды свободного золота обеспечивает его равномерное распределение в хвостах гравитации, о чем свидетельствуют результаты определений содержания золота из двух параллельных навесок (табл. 1). По данным баланса количества золота в концентрате и

На руде, содержащей от 30 до 75% свободного золота крупность до 1 мм, были проведенных опыты по 100 средним пробам каждым из методов. Вся масса руды (~200 кг) была поделена пополам, и каждая половина, в свою очередь, подроблена и поделена на 100 проб. Масса каждой отдельной пробы составляла 1 кг. От первых 100 проб были отобраны 50 г навески и проанализированы прямым пробирным анализом.

Определение содержания золота оставшихся 100 проб было проведено с использованием методики предварительного гравитационного концентрирования. Результаты опытов представлены на рис. 3.

Источник: uchimsya.com

Аналитические исследования геологических проб

Целью аналитических исследований будут являться определение золота и так же установление химических характеристик руд и вмещающих пород.

Испытания, которым будут подвергнуты пробы можно подразделить на следующие группы:

1. спектральные полуколичественные анализы, выполняемые с целью определения всех элементов в рудах;

2. химические анализы, производимые для определения содержания полезных компонентов и вредных примесей;

3. минералогические исследования, имеющие целью установление минерального состава, размеров зерен, структуры и текстуры полезного ископаемого.

В частности будут проведены: спектральный полуколичественный, спектрозолотометрический анализ и пробирный анализы на золото.

Так же будут проведены минералогические исследования для этого будут изготовлены шлифы и аншлифы. Изучение шлифов позволит определить минеральный состав вмещающих оруденение пород, установить особенности метасоматических изменений, выяснить взаимоотношения породообразующих минералов. Главной задачей исследований аншлифов будет являться установление по текстурно-структурным особенностям последовательности и условий образования рудных минералов.

Методика контроля

С целью получения достоверных результатов выполненных работ и анализов проб отправленных в лабораторию необходимо будет строго соблюдать все правила и рекомендации по проведению геологоразведочных работ. Для этого будет производиться контроль пробоотбора, контроль обработки проб и контроль аналитических работ.

Контроль пробоотбора

Для контроля опробования горных выработок будут выполняться следующие рекомендации:

1. Проверка соответствия расположения проб и их параметров условиям залегания, морфологии, внутреннему строению и изменчивости руд;

2. Должна будет соблюдаться равномерность пробоотбора по всей длине борозд, с соблюдением постоянства их сечения;

3. При каждом пробоотборе будет выполняться проверка соответствия фактической и теоретической массы проб;

4. С целью правильного ведения маркировки, в мешки с пробами будут вкладываться фанерные бирки размером 3х 4 см с заранее написанными номерами;

Для контроля всех выше перечисленных пунктов будет назначен внештатный геолог, который будет проверять правильность выполняемых работ, либо данный контроль должен осуществлять старший геолог не участвовавший в проводимых работах.

Контроль обработки проб

качество обработки проб будет контролироваться при помощи:

1. систематического контроля за работой цеха;

2. строгого соблюдения схемы обработки проб;

3. контроля качества работы дробилок;

4. сравнения результатов анализа частных проб, составленных из отходов сокращения (хвостов), с анализами основной пробы.

Сопоставление начальных и конечных масс проб будет контролироваться процессом квартования.

Контроль аналитических работ

Лабораторные работы будут проконтролированы геологическим контролем, делящимся на внутренний, внешний и арбитражный.

Внешний контроль будет выполняться для своевременного выявления и устранения возможных систематических ошибок в работе основной лаборатории. На внешний контроль будут направлены 3 % проб, прошедших внутренний контроль.

В случае выявления значительных расхождений в результатах опробования, будет проводиться арбитражный контроль. Для этих целей на опробование будут направляться дубликаты рядовых проб, по которым имеются результаты внешних контрольных анализов.

Оценка прогнозных ресурсов

Итогом всех проведенных работ на данной территории будет подсчет прогнозных ресурсов по категории Р1 и P2. Сейчас такая оценка для каждой стадии геологоразведочных работ становится необходимой предпосылкой для работ следующей стадии.

Подсчет ресурсов по категории P2 будет проводиться по данным горных и буровых работ.

Для оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых используется совокупность геологических, минералого-геохимических и геофизических данных, полученных при проведении поисковых работ.

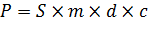

Оценка прогнозных ресурсов изучаемой территории должна будет проводиться прямым расчетом по каждому сечению, по формуле:

где Р – прогнозные ресурсы, т;

V — объем залежи, м³;

d — прогнозируемая или измеренная объемная масса пород, т/ м³;

где S – площадь залежи на проекции, м 3 ;

m – средняя мощность, м.

Подсчет ресурсов по категории P1 будет проводиться по методу геологических блоков.

Основой метода является выделение и оконтуривание подсчетных блоков по степени изученности и близким значениям ведущих геолого-промышленных параметров (мощности, содержания, условиям залегания). Этот метод позволяет с максимальной обоснованностью для данной степени разведанности блока определить средние значения подсчетных параметров и надежные пределы их интерполяции и экстраполяции. Истинная сложная форма блока при этом заменяется формой плоского параллелепипеда, площадь основания которого равна плошали блока, а высота – средней мощности залежи. Подсчет запасов руды и ценных компонентов по этому методу производится по общим формулам. Преимущества метода: 1) обоснованность вывода подсчетных параметров; 2) простота подсчета; 3) тесная увязка с системой разведки, одной стороны, и требованиями проектирования предприятия – с другой.

При подсчете запасов методом геологических блоков площадь тела полезного ископаемого разделяется на отдельные участки – блоки и как бы преобразуется в ряд сомкнутых разновеликих фигур, высота которых равняется средней мощности каждого блока.

Площадь тела полезного ископаемого измеряется в каждом блоке отдельно чаще всего при помощи планиметра или палетки.

Мощность (m) определяется как среднее арифметическое по данным всех горных выработок и скважин, пересекших тело полезного ископаемого в данном блоке по формуле:

,

где mc – средняя мощность тела полезного ископаемого или части его;

m – мощности по отдельным замерам в контуре подсчетного участка;

n – количество замеров мощностей.

,

c – содержания полезного компонента по данным отдельных проб;

n – количество проб, входящих в определение среднего содержания полезного компонента.

,

c – содержания полезного компонента по данным отдельных проб;

m – мощности по отдельным замерам в контуре подсчетного участка.

Объем тела полезного ископаемого (V) вычисляется по формуле:

,

где S – площадь тела полезного ископаемого или части его, по которой производится подсчет запасов;

m – средняя мощность тела полезного ископаемого в пределах контура подсчитываемых запасов.

Объем той части, которая приходится на проектную полосу, если она значительна, т. е. превышает 10%от общей площади, вычисляется отдельно как произведение этой площади на половину средней мощности залежи.

Запасы сырья (Q) определяются по формуле:

,

где V –объем тела полезного ископаемого или части его, по которой производится подсчет запасов;

d – объемный вес минерального сырья в недрах.

Запасы компонентов (Р) – по формулам:

,

,

где P – запасы компонента (металла);

Q – запасы минерального сырья (руды);

Заключение

Результатом комплекса поисковых работ на участке Бол. Уда, будут определение особенностей геологического строения участка, определение вещественного состава полезного ископаемого, условий залегания и морфологии рудных тел.

Итогом всех проделанных работ будет:

1. выделение и оконтуривание рудных зон и рудных тел;

2. комплект графических материалов, обосновывающих результаты оценки перспективности участка;

3. локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категорий P1 и Р2;

4. рекомендации по направлению, видам и очередности дальнейших ГРР.

Список использованной литературы

1. Медведовский И.С. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:200 000. Серия Нижнеамурская. Лист N-54-XXV, М. 1973.

2. Шуршалина В.А. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000, Нижнеамурская серия, N-54-XXV. Объяснительная записка. Москва, 1978.

3. Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых. Учебник для вузов. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – 253 с.

4. Мазуров А.К. Методические указания к выполнению курсовой работы / ТПУ. 2015.

5. Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых. М., «Недра», 1975, 253 с.

6. Проект на выполнение работ по геологическому изучению недр: №15-7/16-1 «Выполнение геохимических работ в пределах Троицко-Покровской площади (3 этап)», 2017.

Дата добавления: 2019-11-25 ; просмотров: 1567 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Рекомендуемая методика технологической оценки золотых и серебряных руд

Очевидно, что любая система технологической типизации руд может представлять практический интерес только в том случае, если она дополнено конкретными методическими указаниями, позволяющими с помощью достаточно простых манипуляций и при наличии минимальных сведений о руде определить принадлежность ее к определенному технологическому типу или разновидности.

В этой связи шпором с участием К.Д. Игнатьевой разработана методика экспрессной технологической оценки (ЭТО) золотых и серебряных руд, включающая два последовательных этапа работ:

1. Установление технологического класса руды по относительной ценности присутствующих в ней полезных компонентов.

2. Установление технологического типа и технологической разновидности руды (рис. 3.1) на основе усовершенствованной методики рационального анализа руды на золото, дополненной результатами химического и минералогического анализа.

Установление технологического класса золотосодержащих руд производится исходя из относительной ценности золоти и руде (qAu). определяемой из выражения:

ЦAu — цена 1 г золота в рублях или других денежных единицах;

Цn — цена 1 т металла;

Kс(Au) и Kc(n) — коэффициенты сквозного извлечения золота и других металлов из руды в конечную товарную продукцию в долях единицы.

На основании проведенного Иргиредметом анализа показателей работы 28 зарубежных предприятий, перерабатывающих комплексные золото- и серебросодержащие руды, значения Kc(Au) и Кc(n) в первом приближении могут быть приняты одинаковыми и равными в среднем 0,8, что позволяет представить приведенную выше формулу в более простом виде:

По полученным значениям qAu производится отнесение золотосодержащей руды к I-му (qAu более 0,75), II-му (0.75 > qAu > qn) или III-му (qAu менее qn) технологическому классу.

В связи с имеющей место в настоящее время неустойчивостью цен на металлы на внутрироссийском рынке (в условиях реформирования) и все более тесной интеграцией российском промышленности в международную систему хозяйствования, при определении абсолютной (Q) и относительной ценности металлов в руде следует ориентироваться, прежде всего, на международные цены на металлы (Лондонская биржа, западно-европейский или американский “свободный» рынок). Необходимые сведения по данному вопросу могут быть получены из «Бюллетеня иностранной коммерческой информации» (издание Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института), журнала “Metali Bulletin” (Лондон) и других источников.

В табл. 3.1 представлена информация о ценах на золото, серебро и основные цветные металлы на Лондонском рынке по состоянию на конец 1995 г.

По приведенным в табл.3.1 данным в качество примера произведен расчет величин qAu и qn для некоторых комплексных руд, перерабатываемых на зарубежных предприятиях, а также на двух российских фабриках: Омсукчанской и Сарылахской (табл.3.2). Для руд, относящихся к категории золотых (I и II технологические классы по Au), кроме того, определены значения «приведенного» содержания золота (СAu pn по формуле: CAu pn = cAu p : qAu).

Установление технологического типа и технологической разновидности производится для золотых руд, отнесенных к I-му и II-му технологическим классам.

Основной задачей данного этапа является экспериментальное установление величин, входящих в выражение

и характеризующих возможности извлечения золота из руды в растворы на стадии цианистого выщелачивания. Для определения указанных величин исследуемая руда подвергается обработке по схеме усовершенствованного рационального анализа, представленной на рис. 3.2.

Для выявления причин упорности руды и количественного установления коэффициентов Кф, Кх и Kс в схему рационального анализа (рис.3.2) вводятся операции II и III-ю цианиронания. II-е цианирование хвостов имальгомации производится в 3 последовательных стадии (по 8 ч) с полной сменой выщелачивающих растворов после 1-й и 2-й стадий, III цианированиe проводится также в 3 стадии, но с дополнительным введением в пульпу высокоактивного гранулированного сорбента, например, анионообменной смолы АМ-2Б в циан-форме (5-10 г на 200 г твердого). После каждой стадии производится замена сорбента и цианистого раствора.

Суммарная продолжительность цианистого выщелачивания золота во всех трех вариантах цианирования составляет 24 ч, т.е. соответствует продолжительности I-го цианирования. Остальные условия гидрометаллургической обработки остаются соответствующими режиму первого цианирования.

Величина Кф устанавливается на основании сопоставления результатов I и III цианирования.

Трехкратная обработка материала свежими цианистыми растворами позволяет устранить (или по крайней мере снизить до минимума) проявление химической депрессии золота. В то же время введение в цианистую пульпу анионообменной смолы обеспечивает достаточно надежную нейтрализацию присутствующих в исходной руде или концентрате природных сорбентов и, следовательно, предотвращает возможность осаждения золота (и серебра) рудной массой.

Содержание золота в твердых остатках 3-й стадии сорбционного выщелачивания (C3) характеризует, таким образом, количество тонковкрапленного золота, а отношение этой величины к исходному содержанию металла в руде (Cисх) составит значение коэффициента физической депрессии золота (Кф). На основании результатов цианирования руды в «стандартном» режиме и с учетом полученного значения Кф =Cз:Cисх определяется сумма коэффициентов Kх+Kс = (C1-C3):Cисх.

Дальнейший расчет К» и Kc производится по формулам, приведенным в табл.3.3.

Сопоставление полученных значений Кф, Kx и Kс позволяет достаточно точно установить технологический тип, к которому относится исследуемая руда.

Последней стадией рационального анализа (рис.3.2) является определение массовой доли тонковкрапленного золота в отдельных минеральных составляющих руды путем растворения (или разложения) золотосодержащих минералов в кислых растворах (НС1, HNO3) с последующим цианированием остатков химической обработки.

Процесс цианистого выщелачивания рекомендуется проводить в присутствии ионообменных смол, нейтрализующих действие углистого вещества и других природных сорбентов золота.

На основании полученных данных (табл. 3.3) и с учетом результатов химического анализа руды и минералогических исследований устанавливается принадлежность руды к технологическим разновидностям Бок(Fe), Бa(Fe), Ба(nm), БS1.

Аналогичным образом при наличии четко выраженной химической депрессии золота а цианистом процессе (ХД, Kx) сопоставление результатов рационального анализа с химическим и минеральным составом руды позволяет отнести упорную золотую руду к технологическим разновидностям ВCu, ВFeS, BSb, ВTе.

Наиболее легко дифференцируются на соответствующие технологические разновидности: Гугл и Ггл сорбционноактивные золотые руды (CA, Kc). резко отличающиеся между собой по внешнему виду в связи с окрашиванием руды в черный цвет углистым веществом. Так же достаточно просто выявляются технологические разновидности легкоцианируемых руд (As1, As(Fe), Aox(Fe)).

Используемый в рекомендуемой методике «ЭТО» метод последовательного вскрытия и выщелачивания золотосодержащих минералов с целью установления характера связи “невидимого» золота с отдельными рудными и породообразующими компонентами достаточно широко применяется в современной практике научных исследований.

В ряде последних публикаций данный метод называют «диагностическим выщелачиванием», подразумевая под этим «минералогическую идентификацию золотосодержащих руд посредством селективного разложения минералов». Набор применяемых при этом растворителей, как правило, ограничивается цианидами, соляном и серной кислотами, хотя отмечается, что круг растворителей может быть значительно расширен в соответствии с особенностями вещественного состава исследуемых руд.

Представленная на рис. 3.2 схема и методика рационального анализа в принципе применима и для технологической оценки серебряных, а также комплексных золото-серебряных руд. При одновременном присутствии в исследуемых рудах и золота, и серебра технологическая упорность руд должна устанавливаться по значениям Kс, Кф, Кх и Kc для того из компонентов, которым является превалирующим в ценностном отношении (например, золото в рудах PAu(Ag) серебро в рудах PAg(Au). В случае близких значении qAu и qAg отнесение руды к соответствующей категории целесообразно производить ориентируясь на компонент, характеризующийся наибольшей технологической упорностью. Данный принцип положен нами, в частности, в основу при технологической оценке серебряно-золотых руд Хаканджинского месторождения и серебряных концентратов Дукатского ГОКа, результаты исследований которых представлены далее.

Экспериментальная апробация рекомендуемой методики установления технологических свойств золотых и серебряных руд на основе усовершенствованной схемы рационального анализа на золото показало, что указанная методика характеризуется относительной простотой, экспрессностью и известной универсальностью, поскольку она пригодна для опробования не только исходных руд, но также гравитационных и флотационных концентратов, хвостов обогащения, отдельных продуктов гидро- и пирометаллургического производства и т.д. Это позволяет рекомендовать данную методику к использованию в научно-исследовательских организациях и заводских лабораториях для решения paзличныx задач: и в качестве первогo этапа технологической оценки руд новых месторождений, и для установления причин недоизвлечения золота и серебра из руд на действующих фабриках с целью выдачи соответствующих рекомендации по снижению потерь металлов с отвальными хвостами.

При этом следует учитывать возможность упрощения схемы анализа при работе с золото и серебросодержащими материалами, состав и свойства которых в известной мере определены предварительным химическим и минералогическим анализом или технологическими экспериментами. Так, например, при отсутствии в исходных продуктах крупного свободного золота (флотационные концентраты и др.) из схемы может быть исключена амальгамация; если руды и концентраты заведомо не содержат активных природных сорбентов золота и серебра, операции IV и V цианирования могут осуществляться в обычных условиях, т.е. без применения ионообменных смол; в случае исследования руд, не содержащих сульфидных минералов, излишней представляется oперация азотнокислого выщелачивания с последующим цианированием и т.д.

С другой стороны, возможно и усложнение схемы рационального анализа руды на золото. Так, при наличии в руде оксидных форм мышьяка или сурьмяных минералов целесообразно введение операции щелочной обработки кеков III-го цианирования в следующем режиме: концентрация NaOH 70-100 г/л; Ж:Т=4:1: температура 90-95 °С. продолжительность 2 ч. При сильновыраженной химической депрессии (высокие значения коэффициента Кх) количество стадий выщелачивания может быть увеличено до 4-х м более до получения максимально возможного извлечения золота в цианистые растворы.

Распределение тонковкрапленного золота между отдельными сульфидами, например, пиритом и арсенопиритом может быть установлено но основе дополнительных экспериментов бактериального выщелачивания в «мягком» режиме, способствующем селективному вскрытию арсенопирита и последующего цианирования остатков БВ.

Для отдельных руд («Г»), обладающих сильновыраженной сорбционной активностью по отношению к цианистым комплексам золота, целесообразно, в дополнение к изложенным выше рекомендациям, проводить прямое определение величины CA путем контактирования измельченной руды с синтетическим золотосодержащим раствором определенной концентрации (по аналогии с методикой установления статической обменной емкости по золоту ионообменных смол и активированных углей).

С этой же целью в ряде случаев целесообразно подвергать углеродсодержащую руду или концентрат глубокому кислотному выщелачиванию, а полученный углистый остаток обрабатывать по двум вариантам: прямым цианированием и цианированием с предварительным окислительным обжигом, способствующим переводу углерода в газовую фазу.

Из вышесказанного следует, что проведение работ по экспрессной технологической оценке золото и серебросодержащих руд с целью установления принадлежности их к определенному технологическому типу или разновидности требует творческого подхода и достаточно высокой квалификации исследователей — исполнителей таких работ.

При этом важно еще раз подчеркнуть необходимость сочетания технологических экспериментов с различными методами изучения вещественного состава исходного сырья, в том числе и микроскопическими исследованиями образцов, результаты которых характеризуют морфологию золотя и серебра и степень ассоциации их с отдельными рудными компонентами.

Таким образом, применительно к золотым и серебряным рудам комплекс исследований, входящих в программу «ЭТО», может быть отнесен к категории работ, объединяемых понятием «технологическая минералогия» или «минералургия» и представляющих собой первый этап технологических изысканий, целью которых является выбор рационального способа обогащения и металлургической переработки золоторудного сырья.

Источник: industrial-wood.ru