Текст научной статьи на тему «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ РУДОПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ВЕСТНИК ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА Том 10, № 4, 2014, стр. 53-60

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ РУДОПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проанализированы геолого-структурные условия локализации и вещественный состав выявленных в Ростовской области рудопроявлений золота. На примере золото-серебряного Керчикского рудопро-явления в Восточном Донбассе и золото-медного рудопроявления в докембрийской толще Ростовского выступа Украинского щита показано многообразие генетических и соответственно геолого-промышленных типов золотоносных минерализаций.

Руды Керчикского проявления обнаруживают признаки полигенно-полихронных образований, в составе которых вычленяются сульфидно-про-жилково-вкрапленный тип в песчанико-сланцевых углеродистых толщах, относящийся к гидротермальному (гидротермально-осадочному) генетическому классу, и наложенный на него в структурах тектоно-магматической активизации эпитермальный золото-серебряный тип. Медная минерализация в верхнепротерозойских метаморфизованных конгломератах синявской серии Ростовского выступа Украинского щита несет в себе признаки стратиформных метаморфизованных месторождений медистых песчаников и сланцев, основное оруденение которых связано с процессами литогенеза в условиях аридного климата. Показано, что золотоносная минерализация в псефитах синявской серии является более поздней по отношению к медной. Она сформировалась в условиях катагенеза и начального метаморфизма пород в результате перераспределения золота метаморфогенными растворами. Установленная принадлежность медного оруденения к геолого-промышленному типу стратиформных месторождений медистых песчаников и сланцев, занимающих по общим запасам меди второе место в мире, и метаморфогенно-гидротермальный генезис золотой минерализации, для которого характерны крупные объемы руд, открывают принципиально новые перспективы метаморфизованных псефитов синявской серии в отношении золотого оруденения.

Минералы висмута и сурьмы в рудопроявлениях золота в Кольском регионе

Ключевые слова: золото, серебро, медь, руда, месторождение, рудопроявление, геолого-промышленный тип, стратиформный, эпитермальный, метаморфогенный.

Ростовская область является традиционным горнодобывающим регионом, где основным объектом добычи до сих пор остается уголь. Однако добыча угля становится все более нерентабельной и постоянно сокращается. Предприятия, имеющие горнодобывающую инфраструктуру, соответствующий опыт и высококвалифицированные кадры, вынуждены увольнять людей, сокращать производство и прекращать свое существование. Вместе с тем в Ростовской области имеются объекты высоколиквидных полезных ископаемых для эффективной диверсификации горнодобывающей отрасли. Это рудопроявления золота, обнаруженные в гидротер-

мально-преобразованных каменноугольных осадочных и юрско-меловых магматических породах Восточного Донбасса и в верхнепротерозойских псефитах синявской серии Ростовского выступа Украинского щита. Определение геолого-промышленного типа этих рудопроявлений является важной задачей, поскольку позволяет заранее оценить возможные ресурсы руд и перспективы их освоения, целесообразность постановки дальнейших поисковых и геологоразведочных работ, а также наметить их наиболее рациональный комплекс.

ЧТО происходит на ДЖЕРУЕ??? Как добывается ЗОЛОТО? Большой выпуск

РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

На территории Восточного Донбасса выявлены Керчикское, Барило-Крепинское, Галутинское, Чернореченское и др. рудопроявления золота. Ру-довмещающими породами являются отложения среднекаменноугольного возраста. Формирование

Рис. 1. Положение Керчикского рудопроявления золота в геологических структурах Восточного Донбасса (фрагмент геологической карты масштаба 1:200000 [1]). 1-5 — стратифицированные толщи среднекаменноугольного возраста: 1 — гор-ловская свита (песчаники, алевролиты, аргиллиты с пластами известняков и каменных углей), 2 — алмазная свита (аргиллиты, алевролиты, песчаники с пластами известняков и каменных углей), 3 — каменская свита (алевролиты, песчаники, аргиллиты с пластами известняков и каменных углей), 4 — белокалитвенская свита (алевролиты, песчаники, аргиллиты с пластами известняков и углей), 5 — смоляниновская свита (алевролиты, песчаники, аргиллиты с пластами известняков и углей); 6 — маркирующие горизонты известняков (а) и углей (б); 7 — разломы (а) и зоны отражения глубинных разломов фундамента, установленных по данным ГСЗ-КМПВ (б); 8 — несветаевский субвулканический интрузивный комплекс ран-несреднеюрского возраста: а — силлы дацитов, андезитов, трахиандезитов, андезитобазальтов, б — дайки дацитов, андезитов, трахиандезитов, диабазов, трахибазальтов; в — березиты, аргиллизиты; г — контактовые и метасоматические скарны; 9 — миусско-керчикский лампрофировый интрузивный комплекс позднеюрского возраста: а — силлы и дайки мончикитов, б — дайки спессартитов, камптонитов и керсантитов; 10 — площадные (а) и точечные (б) геохимические аномалии элементов в рыхлых отложениях, в — Керчикское рудопроявление золота

золотоносных руд связывают с позднепермско-юр-ской и раннемеловой тектоно-магматическими активизациями Донецкого складчатого сооружения [1-3]. Наиболее изученным в геологическом отношении является Керчикское рудопроявление золота, где проведены поисковые работы, подсчитаны прогнозные ресурсы золота в количестве, соответствующем крупному золоторудному месторождению, положительно оценены обогатимость руд и возможность их рентабельной добычи.

По данным [4], Керчикское рудопроявление располагается в висячем крыле Персиановского ступенчатого взброса. Оно приурочено к северному флангу куполовидной складки, образованной в результате осложнения широтной антиклинали первого порядка поперечным (меридиональным) валообразным поднятием (рис. 1). С запада рудное поле ограничено меридиональным взбросом. Севернее рудопроявления этот взброс не прослеживается. Особенности структурной позиции Керчикс-кого проявления свидетельствуют о формировании

структуры рудного поля в обстановке тектонического сжатия по продольной (широтной) оси, что типично для районов развития сульфидно-вкрапленной минерализации в углеродисто-терригенных толщах.

Рудовмещающий разрез представлен чередованием углистых аргиллитов, алевролитов и песчаников с редкими маломощными прослоями известняков и каменных углей. В основании этого разреза залегает относительно мощный пласт известняка; венчает его пласт угля. Среднекаменноугольные породы рудного поля с угловым несогласием перекрыты платформенными отложениями палеогеновой и неогеновой систем, суммарная мощность которых в пределах рудопроявления составляет от 40 до 80 м.

В строении рудного поля принимает участие близвертикальное трубообразное тело трахианде-зитов субвулканического облика несветаевского магматического комплекса. Площадь его горизонтального сечения чуть более 0,3 кв. км. К югу от

него и вниз по стратиграфической вертикали закар-тированы силлы андезито-базальтов. Калий-аргоновый возраст трахиандезитов и андезито-базаль-тов 165-188 млн лет [4]. Среднекаменноугольные осадочные образования и среднеюрские магматические породы прорваны дайками биотитовых андезитов, мончикитов, камптонитов и спессартитов раннемелового миусского лампрофирового комплекса.

Внедрение трахиандезитов сопровождалось интенсивными метасоматическими преобразованиями вмещающих терригенных и карбонатных пород на расстояние до 1000 м к северу и югу и до 250 м к западу и востоку от интрузива. Характер мета-соматических преобразований зависит от состава эпипород.

По аргиллитам и алевролитам развиваются типичные березиты пирит-кварц-серицит-карбонат-хлоритового состава, переходящие по мере удаления от контакта интрузива в кварц-се-рицитовые или в кварц-альбит-серицитовые с пиритом образования. Песчаники вблизи контакта с трахиандезитами преобразуются в сливные кварциты. Затем степень окварцевания песчаников постепенно уменьшается. По известнякам развиваются гранатовые скарны с пирит-пирротино-вой минерализацией, а по углям — халькопирит-пирит-пирротиновые руды с новообразованиями амфибола и пироксена. Калий-аргоновый возраст метасоматитов составляет 165-180 млн лет, совпадая с возрастом интрузивных пород миусского комплекса.

Золоторудные тела представлены многократными брекчиями, сцементированными сульфидно-кварцевыми, сульфидно-кварц-карбонатными и сульфидно-карбонатными гидротермалитами, которые распространены еще и в виде скопления прожилков, пересекающих ранние метасоматиты, не измененные интрузивные и осадочные породы. Возраст этих гидротермалитов 91-97 млн лет.

По данным [5], в них выделяются в качестве главных рудных минералов пирит, галенит, сфалерит, марказит; в качестве второстепенных — халькопирит, арсенопирит, блеклые руды, бурнонит, айкинит, самородное золото, самородный висмут, самородный мышьяк, мельниковит, гематит, лимонит, аурипигмент и киноварь. В андезитах иногда отмечаются молибденито-кварцевые прожилки и вкрапленность пирротина. Нерудные минералы представлены кварцем, кальцитом, анкеритом, доломитом, диккитом, гидрослюдами и цеолитами. Полученные по результатам испытания технологической пробы средние содержания золота (1,8 г/т) и серебра (7,6 г/т) позволяют отнести руды Керчикского проявления к золото-серебряному типу.

Известные на сегодняшний день рудные тела Керчикского проявления морфологически представлены двумя относительно изометричными штокверками, приуроченными к метасоматически измененным осадочным и магматическим породам в северном и южном экзо- и эндоконтактах интрузива трахиандезитов. Охарактеризованные выше геолого-структурные условия их локализации в совокупности с особенностями минерального состава оруденения более всего соответствуют эпитер-мальным месторождениям золото-серебряных руд, пространственно связанных с вулкано-тектоничес-кими постройками. Вместе с тем многие черты минерального состава Керчикского рудопроявления,

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник: naukarus.com

Рудопроявление золота что это

Золоторудное проявление одержимый перспективный объект для промышленного освоения золота, висмута и теллура

Опубликовано:

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. 5-7 апреля 2017 г. Т. 1.

Якутск. 2017. с. 90-95

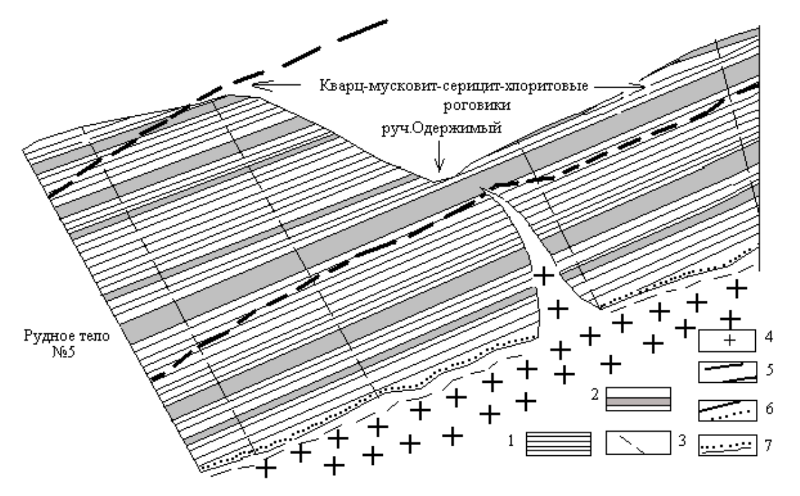

Золоторудное проявление Одержимый в Якутии, расположенное в левобережье р. Дыбы, относится к Лево-Дыбинскому рудному полю 1 2 , в пределах которого кроме него известно: золоторудное проявление Тенистый; ряд проявлений, представленных мощными (до 2-х м) и протяженными жилами арсенопирита с повышенными (до 4 г/т) содержаниями в них золота; жилами, жильными зонами дробления и окварцевания с антимонитовой и полиметаллической минерализацией небольшой мощности по периферии Дыбинского массива гранодиоритов K1-2. Оруденение представляет собой классический пример зонального распределения минерализации в направлении от массива в контактовые биотит-кварц-мусковитовые и серицит-хлоритовые роговики: молибденит-шеелитовая (в жилах и прожилках пегматитов среди гранодиоритов), золото-сульфотеллуридная среди кварц-биотит-мусковит-серицитовых роговиков, золото-пирит-арсенопиритовая и антимонитовая без золота в составе кварц-серицит-хлоритовых роговиков и полиметаллическая минерализация за пределами контактовых роговиков.

Одержимое, выявленное автором в 1978 г после проведения геологического картирования м-ба 1:50000 и Тенистое, открытое М. Афанасьевым после заверки точки золотой минерализации В. Коростелева, относится к золото-сульфотеллуридному минеральному и золото-теллур-висмутовому геохимическому типу с повышенными содержаниями мышьяка и кобальта (относимые к так называемой пятиэлементной геохимической группе) золото-кварцевой (золото-редкометальной по Г. Гамянину и Н. Шило) формации.

Рудопроявления Одержимый и Тенистый принадлежат одной структуре, одному стратиграфическому уровню минерализации, локализованному среди пачки переслаивания песчаников и алевролитов ранней перми ырчахской свиты (P1ir), перекрытой отложениями грубого переслаивания алевролитов и песчаников нижнеменкеченской подсвиты поздней перми (P2mn1).

В структурном отношении — это свод Дыбинской антиклинали, осложнённой куполом внедрения гранодиоритов таким образом, что кровля массива гранодиоритов практически повторяет контуры пачки переслаивания песчаников и алевролитов P1ir (рисунок). Падение пластов осадочных пород на юго-запад от кровли массива по углом 25-35°.

|

Ленточные штокверки прокварцованных песчаников рудопроявления Одержимый: 1-алевролиты; 2-прокварцованные песчаники с золото-сульфотеллуридной минерализацией; 3-дробление в поперечных трещинах; гранодиориты K1-2; 5-контур кварц-мусковит-серицит-хлоритовых роговиков; 6- контур биотит-кордиеритовых роговиков; 7- контакт массива с ленточными штокверками.

Рудные тела представляют собой ленточные штокверки — пласты прокварцованных и окварцованных песчаников P1ir и P2mn1. Выделяется до шести пластов с золото-сульфотеллуридной минерализацией. Прокварцевание и окварцевание захватывает только некомпетентные слои песчаников по типу лестничных жил и не проникает в компетентные слои алевролитов.

Мощность прокварцованных песчаников варьирует от 1 до 5,0 м. Степень прокварцевания от 10 до 70%. Мощность прожилков от 0,5 до 30 см. Прокварцевание связано с ранним (догранитодным) процессом формирования лестничных жил альпийского типа, на которое накладывается позднее метасоматическое окварцевание с собственно золото-сульфотеллуридной и золото-арсенопиритовой минерализацией, проникающей в прокварцованные разности песчаников.

В качестве источников металлов золото-сульфотеллуридной и золото-арсенопиритовой минерализации рассматривается два. Первый связан с повышенной мышьяковистостью [4] и золотоносностью терригенного комплекса ранней перми [1,2,3,4]. Региональный кларк золота варьирует от 7,2 до 12 мг/т.

Более золотоносными являются алевролиты, содержания золота в которых может достигать до 3 — 7 кларковых количеств. Перекрывающие алевролиты поздней перми едва достигают 5,5 мг/т. Под влиянием теплопотока гранодиоритового массива, сопровождающегося по фронту внедрения метасоматически-гидротермальной деятельностью, золотом были обогащены некомпетентные слои песчаников за счёт алевролитов [3]. Второй источник связан с массивом гранодиоритов, с которым ассоциирует собственно молибден-шеелитовая и сульфотеллуридная минерализация. Концентрации золота в составе массива варьируют в пределах кларковых количестив (3 — 4,5 мг/т), но с повышенными против кларка Bi, Te, Co (от двух до пяти кларков земной коры).

Установлено 2 3 4 , что месторождения и рудопроявления золота, пространственно связанные с кислым магматизмом в пределах Аллах-Юньской золотоносной зоны, обнаруживается только в случае, если штоки, массивы непосредственно локализуются в толщах С3 — P1, обогащенных надкларковыми количествами золота и перекрываются экранирующими пачками глинистых пород. Поэтому в пределах Дыбинского, Курумского, Веткинского, Тарбаганнахского и Уэмляхского массивов массивов отмечается наличие золотой минерализации, а за пределами Аллах-Юньской золотоносной зоны — в пределах Наганджинского штока.

Пластовые штокверки характеризуются убогой золото-сульфотеллуридной, золото-пирит-пирротин-арсенопиритовой минерализацией (менее 1% по массе кварцевых прожилков). Ряд распространённости сульфидов в кварцевых жилах: арсенопирит, лёллингит, висмутин, тетрадимит, самородный висмут, редко пирротин, пирит, галеновисмутин, раритетом является кобальтин. Золото встречается в тесной ассоциации с сульфотеллуридами висмута, лёллингита-арсенопирита, выделяется в свободном виде и в кварце, преимущественно в позднем. Размерность золота от крупного (десятые доли мм до 15 мм в виде зёрен и дендритов) до размерности менее 0,1 — 0,05 мм. Пробность золота варьирует в пределах 890 — 960 промилле.

На поисковой стадии по данным штуфного опробования концентрации золота в кварцевых жилах варьируются от 2 до 120 г/т. Стандартным бороздовым опробованием ленточных штокверков устанавливаются концентрации золота от 0,2 до 6 г/т, в единичных случах до 100 г/т при средних значениях около 1,2 г/т.

Задирковым опробованием на мощность 5,0 м пласта прокварцованных песчаников в приустьевой части руч. Одержимого была отобрана валовая проба В. Осиповым и Ю.Зубковым в 1979 г. После дробления и истирания валовой пробы в Аллах-Юньской экспедиции в отквартованных разностях концентрации золота варьировали от 5,6 до 12 г/т при средних 8,9 г/т. Направленная для испытания валовая проба в лабораторию г. Иркутска показала средние содержания Au 7,8 г/т, Bi — 500 и Te — 200 г/т. В результате технологического испытания пробы установлено, что свободное и в срастаниях с сульфидами, кварцем золото извлекается до 90 — 96 %. При этом затраты на переработку руды полностью окупаются извлекаемым теллуром.

Также выполнены работы по методике опробования стандартных бороздовых проб с предварительным их обогащением и пробирным анализом. Тяжелая фракция выделялась путём протолочки и промывки проб в полевых условиях. Анализировалась пробирным методом отдельно. Отмытые легкие фракции, куда попадал кварц и вмещающие метасоматически изменённые частицы породы, также анализировались отдельно пробирным методом. Результаты опробования сведены в нижеследующую таблицу.

Сравнение содержаний золота в бороздовых пробах и в составе лёгкой фракции их дубликатов после дробления

| Номера проб | Концентрации Au и Ag бороздовых пробах | Концентрация Au и Ag составе лёгкой фракции | ||

| Au | Ag | Au | Ag | |

| 1 | 5,0 | 2,3 | 3,5 | 3,5 |

| 2 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 2,7 |

| 3 | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 1,6 |

| 4 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 |

| 5 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | !,0 |

| 6 | 2,6 | 2,5 | Не изучалась | |

| 7 | 3,6 | 1,0 | 2,5 | 2,3 |

| 8 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,4 |

| 9 | 6,3 | 1,0 | 5,1 | 1,0 |

| 10 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 2,7 |

| 11 | 5,4 | 1,0 | Не изучалась | |

| 12 | 2,2 | 1,4 | ||

| 13 | 1,8 | 2,1 | ||

| Среднее | 2,69 | 1,52 | 1,99 | 1,91 |

Т.е. в лёгкой фракции протолочек бороздовых проб концентрации золота и серебра оказались значительными. Разделение лёгкой фракции по размерности показало, что до 90% Au и Ag принадлежит размерности её частиц менее 0,25 мм. В тяжелой фракции концентрации золота варьировали от 120 до1500 г/т при средних содержаниях Au — 270 г/т и Ag — 150 г/т и размерности фракции от 1,5 до 0,1 мм. Максимальные концентрации золота устанавливаются в сульфотеллуридах висмута (до 1700 г/т).

Таким образом, по современным кондициям в условиях Якутии рудопроявление Одержимое может представлять интерес для его дальнейшего изучения, оценки, разведки и последующей отработки открытым способом.

Литература

- Кокин А.В. Оценка перспективности рудных объектов. — Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2005. 375с. ↩

- Кокин А.В. Рудно-геохимическая зональность эндогенных рудных месторождений как следствие распространённости, периодичности и термодинамических свойств элементов //Вестник Пермского университета. Геология. 2015. Вып.3 (28). с. 43-55. ↩↩ 2

- Кокин А.В., Силичев М.К. Литолого-петрохимические и геохимические особенности отложений, вмещающих стратиформное золотое оруденение в Юго-Восточной Якутии // Литология и полезные ископаемые.1987. №3. С. 119-128. ↩

- Кокин А.В., Сухоруков В.И., Шишигин П.Р. Региональная геохимия (Южное Верхоянье). — Ростов-на-Дону: ООО Ростиздат. 1999. 432 с. ↩

Источник: www.avkokin.ru

Редкие металлы и золото: есть ли генетическая связь?

2022 и 2023 годы группа ученых Кольского научного центра посвятит оценке возрастных соотношений и генетической связи редкометалльных пегматитов и ассоциирующих с ними рудопроявлений золота в Кольской металлогенической провинции на основе изучения изотопных систем (U-Pb, Sm-Nd, RbSr и Lu-Hf). Эта работа относится к фундаментальным научным исследованиям, то есть ищет ответы на вопросы не «Где?» и «Что?», а «Почему? и «Каким образом?».

Деньги на исследования выделил Российский научный фонд в виде гранта. Возглавил группу исследователей кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Геологического института Николай Кудряшов.

Особое внимание он уделяет геологическому, геохронологическому и изотопно-геохимическому изучению пород зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья, конкретно – редкометалльных пегматитов. Именно это и послужило заделом для работы по гранту, ведь пояс – один из основных геологических объектов исследования Николая Кудряшова и второго участника группы, ведущего научного сотрудника, кандидата геолого-минералогических наук Аркадия Калинина.

На карте пояс выглядит как узкая зона на стыке крупных геологических структур (блоков), и буквально напичкан полезными ископаемыми: золото, серебро, тантал, литий, медь, молибден, цезий, литий! Если говорить масштабно, сегодняшние исследования Кудряшова-Калинина, может быть, помогут найти новые рудопроявления золота и понять, как связаны условия их формирования с редкометалльными месторождениями.

О находках благородных металлов в Русской Лапландии сообщил в своей первой сводке 1887 года исследователь Дергачев. Позже Аркадий Калинин написал в своей монографии «Минералогия и особенности генезиса месторождения золота Оленинского (Кольский полуостров)»: «Кольский край считается настоящим кладезем разнообразных минералов, но благородные металлы, в том числе и золото, в российской части Фенноскандинавского щита не извлекают.

При этом на территории Финляндии существуют золоторудное месторождение Кутемаярви, рудопроявление золота Кюльмякангас и месторождение серебра (с золотом и цинком) Тайвалъярви. Впрочем, геологические предпосылки открытия месторождений золота есть и с нашей стороны щита.

Открыты золотоносные рудопроявления между озером Колмозеро и рекой Вороньей…» – Золото у нас, в Кольской металлогенической провинции, есть, как и серебро, но его маловато – вернее, мы знаем, что мало, – говорит Николай Кудряшов. – У нас нет пока его месторождений, а это термин, который обозначает, в том числе, настолько богатые залежи, что можно проводить их промышленную добычу. Термин, означающий не столь значительные содержания золота, как в месторождениях, – рудопроявление, то есть «небольшие запасы».

Еще меньше – рудная минерализация. Так что на территории Мурманской области в настоящее время известно несколько рудопроявлений и многочисленные зоны с золоторудной минерализацией. – Как находили здесь золото? Случайно или специально?

– Вначале, как правило, на неисследованной территории проводят геологическую съемку: делают геологическое описание обнажений, отбирают образцы пород, затем составляют геологическую карту местности. Если в исследованных районах обнаружена рудная минерализация, обычно организуют целенаправленные комплексные экспедиции.

Вот так однажды при проведении съемки и была обнаружена золотая минерализация. Конечно же, это были не кристаллы и не золотой песок. Золото находилось лишь в составе пиритов и других сульфидных минералов, из которых его можно извлекать путем обогащения.

После открытия рудопроявлений или месторождений золота должно быть экономическое обоснование о целесообразности их разработки. Пока задач углубленного и целенаправленного поиска на Кольском полуострове правительство перед нами не ставит: в стране достаточно крупных месторождений золота, которые уже разрабатываются.

Редкометалльные месторождения – не меньшая, а может и большая ценность, чем золото. С бурным развитием электронной техники, в которой широко используются редкие металлы, резко возросла их потребность в мировой промышленности.

Интересно, что основным материалом для исследователей проекта служат не только содержащие золото породы и минералы, а редкометалльные пегматиты – магматические горные породы с крупнозернистой структурой, обогащенные редкими минералами, содержащие литий, цезий, тантал, бериллий, рубидий, ниобий и другие металлы. Крупные пегматитовые тела в Вороньих тундрах известны с 1932 года, но только в 1949 году в них были найдены литий и цезий, что привлекло внимание кольских ученых.

Затем, примерно в двух десятках пегматитовых тел было также отмечено редкометалльное оруденение. Поэтому и носит местность два названия: Вороньетундровское редкометалльное пегматитовое поле и Колмозерское пегматитовое поле. В этих полях сосредоточены более чем полусотни минеральных видов, включая минерал сподумен, содержащий в своей структуре ценный металл литий.

– Случайно совместное нахождение благороднометалльного и редкометалльного оруденения или нет? Есть ли какая-то зависимость руд друг от друга? – Выяснить это – одна из задач нашей работы.

Поскольку они находятся рядом, мы и попробуем оценить их взаимосвязь, используя временной фактор, а именно геохронологические исследования изотопных систем, чтобы понять, одновременно ли образовывались золото и редкометалльные пегматиты, связаны ли они генетически. Попробуем разгадать и то, насколько разными были условия образования золота и редких металлов в периоды зарождения и формирования родоначальных для них пород.

Любая фундаметальная работа, связанная с изучением вещества, не обходится без использования аналитических методов его изучения. Здесь нужна соответствующая научная аппаратура. И в первую очередь, масс-спектрометрометрическая техника, которой располагает Кольский научный центр, а также другие научные центры в России и за рубежом.

– Эта техника позволяет нам определять абсолютное время зарождения пород и минералов, а также устанавливать изотопно-геохимические характеристики первоначальных расплавов. Для масс-спектрометрических исследований мы используем преимущественно изотопную уран-свинцовую систему, а также самарий-неодимовую, рубидий-стронциевую и лютеций-гафниевую.

Эти элементы содержатся в достаточных количествах в минералах горных пород, которые мы изучаем. Для уран-свинцовой системы используется наиболее распространенный минерал-геохронометр – циркон. Это один из самых устойчивых к разным геологическим процессам минералов в природе.

Преимущественно по нему мы и будем определять возраст пород, несущих золоторудную и редкометалльную минерализацию. Николай Михайлович рассказывает: до того, как появились изотопные методы исследований, время кристаллизации пород иминералов определяли весьма приблизительно, с большими допущениями.

Относительное время устанавливали по находкам древних ископаемых, например, трилобитов. Но структура Кольского полуострова настолько древняя (образовалась приблизительно 3.5-2.0 млрд.лет назад), что здесь таких палеонтологических находок мы не наблюдаем: они появились намного позже.

Методы масс-спектрометрии появились в начале прошлого века, после открытия закона радиоактивного распада. Ее принцип состоит в анализе заряженных частиц вещества, движущихся в магнитном поле и отклоняющихся в этом поле в зависимости от массы того или иного элемента-изотопа.

Николай Михайлович рассказывает, как именно работает масс-спектрометр и как выглядят образцы, которые его группа изучает с помощью этой техники. В специальную вакуумную камеру прибора помещают не камень и даже не кристаллы, а небольшую капельку выделенного химическим путем из минерала вещества, содержащего уран и свинец.

Масс-спектрометр анализирует все массы изотопов урана и свинца в виде электрических сигналов. Значения этих сигналов затем рассчитываются по специальным компьютерным программам, и ученый получает цифры возраста минерала с той или иной погрешностью, поскольку речь идет о сотнях миллионов лет.

– Скажите, каков может последовать глобальный вывод из ваших двухлетних исследований? – Главный вывод: мы сможем более точно оценить время геологических процессов, которые были ответственны за формирование месторождений золота и редкометалльных пегматитов. Кроме этого, установим условия, при которых происходили эти процессы.

Наконец, попытаемся подтвердить или опровергнуть предположение о генетической связь между благороднометалльным и редкометалльным оруденением. Если предположение о совместном формировании не подтвердится, то вывод будет иным – золото здесь образовывалось в одно время, а месторождения редкометалльных пегматитов в другое, возможно, в более поздние эпохи, вне связи с рудопроявлениями золота. И этот вывод не менее значим для геологической науки и поиска новых месторождений.

Источник: www.ksc.ru