Автор поста рассказывает, в каких условиях проживают те, кто зарабатывает от четырех до шести миллионов рублей за восемь месяцев не покидая пределы Российской Федерации. Речь о старательской артели:

Прочитал недавно пост барышни, как она ездила на заработки в Британию на спаржевые фермы. Описывает условия проживания в вагончиках и как итог – привезла полмиллиона, вроде как за полгода. Я, в свою очередь хочу рассказать в каких условиях проживают те, кто зарабатывает от четырех до шести миллионов рублей за 8 месяцев, при чем не покидая пределы Российской Федерации.

Речь о старательской артели. Золотодобывающее предприятие. Место, которое я опишу, является одним из показательных организаций, где к людям относятся как к людям с большой буквы. Попасть туда – дорогого стоит. Желающих работать именно в этой артели – очередь на несколько сезонов вперед.

Обо всем по порядку.

Итак, с карьеров, после рабочего дня рабочих привозят в свой мини-городок. Этот городок строго закрытый. В больших ангарах, и на территории городка везде стоит техника. В других ангарах — запчасти к ней. Вот, к примеру,китайские карьерные грузовики:

За золотом в тайгу. Рассказ вольного старателя о золотом промысле. Сколько заработать и чего боятся

Сейчас из-за санкций, техника или китайская, или российская. От американских и японских моделей отказались — с запчастями напруга. Но, кое-где в соседних артелях «американцы» все же остались — запас запчастей позволяет ее использовать.

Российские «Уралы» тоже в строю. Отличаются от китайцев мощностью и грузоподъемностью.

Святая святых — кухня:

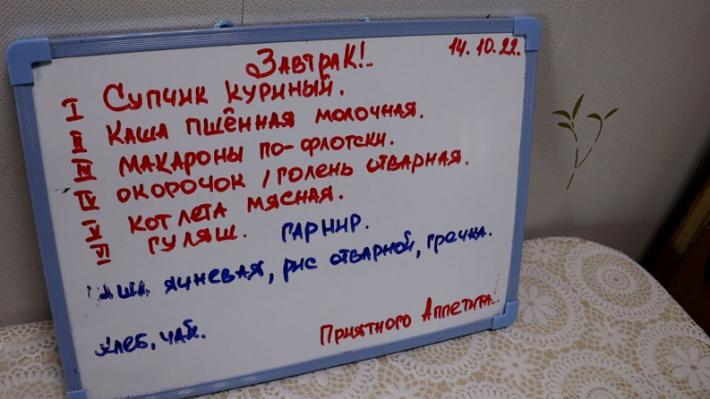

Здесь, к примеру, на обед готовят на выбор 3-4 первых блюда, 6-7 вторых. Чтобы не быть голословным, вот меню на ЗАВТРАК (именно завтрак):

Сама столовая — как современное кафе самообслуживания. Не стал фотографировать, так как зал был полон, а суровые старатели не очень любят фотографироваться. Кстати, здесь собираются не только российские рабочие. Еще недавно здесь работали со всех бывших республик СССР (Беларусь, Молдова, и да, Украина). Сейчас ситуация немного поменялась, в основном — русский мужик.

Если кто не на смене (отдыхает) в столовую всегда можно зайти попить чай/кофе, закинуться свежей выпечкой. Открыта постоянно в рабочие часы. Директор артели считает, что работа очень тяжелая и питание должно быть максимальным и полезным. Делаются упоры на разнообразие меню (чтобы не приедалось).

Живут работяги все 8 месяцев в общежитии. Моют руки, чистят зубы здесь:

Это что-то вроде «ленинской комнаты». Здесь вечерами старатели отдыхают, читают, общаются, смотрят телевизор, играют в настолки. Здесь же проходят общие собрания. Комната с множеством деревянных лавок, столом и «главным атрибутом Нового года» — телевизором. На стенах — информационные стенды и картины (датированы 1995 годом):

Как добывают золото вольные старатели

Спальное место старателя. Всего в комнате 4 кровати, полочка. Ничего лишнего:

Моются все по графику в общей бане. На фото — девушка-работница идет готовить баню к вечеру, к приезду старателей с карьера:

Среди работников артели, есть те, которые живут отдельно от всех. Их территория огорожена высокими заборами, колючей проволокой, десятками сигнализаций, постоянным видеонаблюдением. Размер территории — половина футбольного поля с двумя постройками. Эти 4 человека не выходят вообще из границ данной территории весь сезон (8 месяцев).

Но это не провинившиеся, это те, кто непосредственно имеет дело с чистым золотом (выцепляет его из концентрата). Моются они отдельно, едят отдельно, требования безопасников к ним — как к космонавтам (4 человека в замкнутом пространстве 8 месяцев — шутка ли). Все ограничения для того, чтобы не было сговоров, ну и, чтобы шальные мысли не посещали. Ниже увидите почему они могут посетить. Условия у этой четверки избранных такие:

Это та же комната отдыха. Диван, телевизор, комп с выходом в интернет (сами понимаете, не все интернет-ресурсы доступны и безопасники постоянно следят кто куда заходил).

Кухня. Обеденный стол, 4 стула. Микроволновка, стиральная машина, холодильник. В холодильник подкидывают вкусняшек (помимо питания, которое по заказу приносят из столовой). Открываем холодильник, а там:

Напротив кухни — святая святых — хранилище. Если кто-то подумал, что сейчас будут слитки — ошибся. Здесь золотой дождь песок:

Здесь, в обычном на вид совке (прямо такой, которым мусор на даче подбираем) — ровно 10 кг. золота. Чистого золота (уже после всех обработки). Чтобы вы понимали, стоимость именно этого совка (на фото) — порядка 35 миллионов рублей (на момент моего прибывания там). Сегодня стоимость грамма чуть упала, но масштаб вы поняли. 10 кг. — это норма за 2-3 дня.

Если не видно — кроме песка в совке лежат самородки. Некоторые из них достигают 6-15 граммов:

Стоимость самородка порядка 23 000 рублей (повторюсь, считаю по курсу центробанка на момент посещения — 3500 за грамм). Теперь вы понимаете, почему их держат взаперти и отдельно от всех.

После переработки золото упаковывают в коробки (с тройной степенью защиты), опечатывают обычным сургучом (добывают здесь же) и отправляют с вооруженной охраной одной известной инкассаторской конторой (просили не называть) на Аффинажные заводы. Вот сама «шкатулка»:

Раз уж и так получился сумбур, немного о подвозе золота с карьеров. Вот подъезжает грузовик с большой «флягой». В ней концентрат, который поднимают наверх:

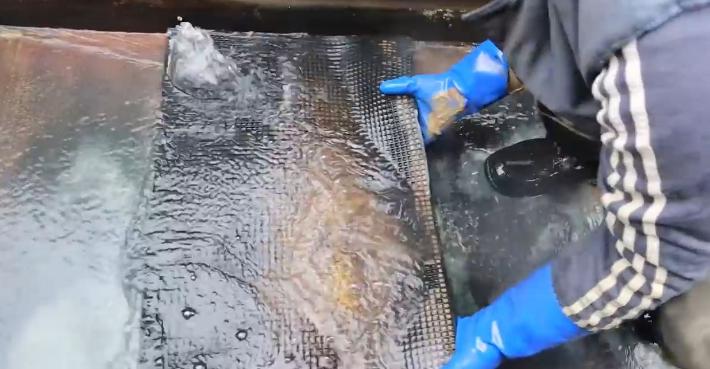

Далее его выпускают на трясущийся «конвейер» (простите, объясняю доступным языком, не все знают терминологию, да и незачем ее знать). Там концентрат «трясется» и отеляется мусор от золота.

После ленты концентрат выглядит уже лучше:

А далее. А далее как и 100 и 200 лет назад — песок промывают вручную через сито (промывают рабочие из числа той самой «четверки»):

Что еще, касаемо жизни и быта. Кухонные работники в том числе работают в теплицах и огородах. Благодаря этому в артели всегда свои огурчики, помидорчики, редиска, зелень и тд. Теплицы реально гигантские:

Когда разрабатывается новый карьер, ставят мобильную охрану, которая живет в таких вот домах на колесах:

Вроде ничего не забыл. Если интересно, скоро поеду в карьер, или на драгу. Могу пофотать и запилить пост. Почему-то мне кажется, что не все представляют масштабы драги и вообще что это такое. Я описал только быт старателей, поверьте в карьере, там все гораздо суровее.

В снег, в град, в дождь, стоят в воде, намывают концентрат (который потом поступает в то место, которое я описал выше). Сами работяги покупают себе теплую резиновую обувь на три размера больше — одевают энное количество теплых носков. И да, делают это тоже в загнутом положении тела (как у ТСа, которая писала про сбор спаржи). Выглядит в самом карьере это так:

Подчеркну — в любую погоду. Ну и зарплату я уже озвучил. 6 миллионов — это максимально за 8 месяцев.Водители техники получают меньше. Кухонные работники и обслуживающий персонал, соответственно тоже. Но поверьте, это во многие разы более 500 тысяч за полгода в Англии на фермах.

Источник: amarok-man.livejournal.com

Старатель-артельщик намывший 400 000 000 грамм золота

Вадим Иванович Туманов — известный золотопромышленник, человек с трудной, но интересной судьбой. В 1948 году, когда ему было 20 лет, Вадим Туманов, тогда штурман парохода «Уралмаш», был арестован и осужден на 8 лет лагерей (58-я статья УК РСФСР, «шпионаж, террор, антисоветская агитация»). По сути, за любовь к Сергею Есенину. Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях.

Не смирившись с несправедливым приговором, несколько раз пытался бежать. В итоге с учетом осуждений за побеги срок вырос до 25 лет. Лишь после смерти Сталина Туманова освободили, признав невиновным, со снятием судимости и поражения в правах. После освобождения Туманов закончил курсы горных мастеров.

Начиная с 1956 года, организовал 14 крупнейших в СССР артелей по добыче золота, часть которых работает и по сей день. В числе созданных предпринимателем артелей, работавших на месторождениях от Урала до Охотского побережья, — «Семилетка» (1960-1966), «Прогресс» (1966), «Алдан» (1969), «Амур» (1973), «Витим» (1973), «Лензолото» (1976), «Печора» и др. Всего созданные Тумановым артели вместе с дочерними предприятиями добыли свыше 400 т золота.

Рассказывает президент акционерного общества «Туманов и К°» В.И. Туманов: — Я и сам удивляюсь тому, что всякий раз обстоятельства складывались таким образом, что, основав артель старателей, поставив ее на ноги, добыв в первый же промсезон не сто, не двести килограммов, а тонну-полторы золота, я вынужден был уходить. И уходить именно для того, чтобы сохранить артель, чтобы ее не разгромили, как это случилось позже, в 1987 году, с «Печерой». И случилось, быть может потому, что я несколько переоценил свои силы, не успел уйти вовремя, принял удар на себя всех этих проверок, комиссий судебных тяжб.

Прошло почти десять лет, а история с «Печерой» не забывается. И все это время я постоянно задаю себе вопрос: кому выгодно было уничтожить артель, которая в любом нормальном государстве, а тем более в тот переходный период, когда перемены казались неизбежными, должна была стать показательной по организации и производительности труда. Мы являлись не умозрительной схемой, а реальным примером того, как можно работать на конечный результат, когда деньги платят не за то сено, которое накосят, а за то, которое накосили.

И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что причина уничтожения «Печеры» и заключается в том, что такой пример производительного труда не был нужен ни до, ни после 87-го да. До 87-года мы, старатели, были костью в горле у партийно-государственных структур, вызывая ярость уже самим фактом существования негосударственной, артельной формы организации труда. Борьба с нами велась с целью, цитирую документы того времени, — «пресечения злостных нарушений системы социалистического производства». Задача одна: не просто установить строжайший партийно-административный контроль за артелями старателей, а «решить вопрос о постепенной их ликвидации».

Кстати, мы давно уже знали, а позже это подтвердили свидетели, что когда статья в журнале «Коммунист» в защиту артели «Печера» была готова к публикации, в редакцию позвонил «главный перестройщик» М.С. Горбачев и рекомендовал не вмешиваться (дословно: «Туманов — не тот человек, которого должен защищать орган ЦК партии»).

В числе тех «радетелей государства», кто с воодушевлением громил артель «Печера», наряду с такими деятелями от КПСС, как Соломенцев и Лигачев, секретарь Коми обкома Мельников, были корреспонденты газеты «Социалистическая индустрия» Цеков и Капелькин, главный редактор Баранов, а также, как ни странно, министр цветной металлургии Дурасов и главный бухгалтер Минцветмета Одарюк, которая по ей одной известной причине питала неиссякаемую ненависть к золотодобытчикам вообще, а к старателям особенно.

Указанные и ряд других «личностей», кого и язык-то не поворачивается назвать людьми, нанесли, в этом я глубоко убежден, непоправимый ущерб экономике страны. Так, повторяю, было до 87-го года. Но и после 87-года мы не вписались в новую систему так называемой «рыночной экономики» (а по сути своей антирыночной и антиэкономики), поскольку умели работать, производить ценности, а не наживаться на них, пополнять золотой запас страны, а не разбазаривать его.

В 60-70-е годы притчей во языцех были наши, как казалось многим, дикие заработки, не мог чиновник районного масштаба, областного или даже столичного уровня смириться с мыслью, что простой бульдозерист зарабатывает больше министра, больше академика — аж тысячу рублей в месяц, что по окончании сезона он может купить себе «Волгу», построить дом. И невозможно было доказать, что это не махинации, не приписки, а плата за конечный результат — добытое золото, за тяжкий труд, что такова эффективность организации артельного труда, в пять-шесть раз превышающего производительность золотодобывающих госпредприятий. Отсюда и заработки, но отсюда и ненависть.

Наши показатели оборачивались против нас. Помню, как на одной из очередных встреч с министром цветной металлургии П. Ф. Ломако, когда в кабинете было несколько его заместителей и руководителей золотодобывающих предприятий, Петр Фадеевич, любивший употреблять острые словечки, показывая рукой на присутствующих, сказал: — Туманов, научи этих чудаков добывать золото, — слово чудаки у него начиналось с другой буквы. Про себя я тогда подумал: вот теперь уж точно не сдобровать. И не ошибся.

Но, справедливости ради, должен отметить, что далеко не все представители так называемого директорского корпуса, государственных и даже партийных структур, прокуратуры видели в нас, старателях, нечто враждебное, чужеродное. Как известно, в те времена артели старателей могли существовать только при госпредприятиях и многое зависело от того, как складываются личные отношения с директором производственных объединений «Северовостокзолото», «Алданзолото», «Приморзолото», «Лензолото» или «Уралзолото», хотя и эти некоронованные «золотые короли» были далеко не всесильны, когда, как в случае с «Печерой», распоряжения и указания поступали «сверху».

Но и там «наверху», в Москве, были люди, старавшиеся сохранить старательство, как наиболее эффективную форму золотодобычи в трудных условиях или при повторной переработке брошенных приисков, некондиционных «хвостов». Есть три личности, которым я искренне признателен, — это Константин Васильевич Воробьев, Валентин Платонович Березин и Владимир Григорьевич Лешков. В том, что мы выжили, что страна получила дополнительно десятки тонн золота, их заслуга.

Артелям, как правило, давали те месторождения, которые не могли поднять госпредприятия. И в этом я не вижу особой дискриминации. Наоборот, таким образом признавалось, что только артели старателей могут добывать золото там, где его не сможет добыть никто другой. В этом отличительная черта старательства, артельной формы организации труда.

Так было в 1967 году в Таджикистане на высокогорном Памирском прииске «Дарваз» в долине реки Ях-Су, где мы смонтировали гидроэлеватор, запустили его и начали добывать россыпное золото. Так было и в 1968-1969 годах на Алдане, когда на одном из самых сложных месторождений Буорсала в первый же сезон вместо ожидаемых ста килограммов, мы дали тонну, а во второй сезон — две с лишним тонны золота. И так же было во все последующие сезоны — на Охотском побережье, в Бодайбо, на Приполярном Урале. Мы везде добывали золото в экстремальных условиях и, тем не менее превышали показатели госпредприятий.

Обычно принято думать, что старательство — так называемый «фарт», удача. И такое, действительно, случается, когда повезет на «дурное золото», которое само прет. Но лично я всегда надеялся не столько на эту старательскую удачу, сколько на производительность старательского труда. А уж если везло, то как бы в нагрузку за этот труд.

soviet_people

интересной судьбой. В 1948 году, когда ему было 20 лет, Вадим Туманов, тогда штурман парохода «Уралмаш», был арестован и осужден на 8 лет лагерей (58-я статья УК РСФСР, «шпионаж, террор, антисоветская агитация»). По сути, за любовь к Сергею Есенину. Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях.

Не смирившись с несправедливым приговором, несколько раз пытался бежать. В итоге с учетом осуждений за побеги срок вырос до 25 лет. Лишь после смерти Сталина Туманова освободили, признав невиновным, со снятием судимости и поражения в правах.

После освобождения Туманов закончил курсы горных мастеров. Начиная с 1956 года, организовал 14 крупнейших в СССР артелей по добыче золота, часть которых работает и по сей день.

В числе созданных предпринимателем артелей, работавших на месторождениях от Урала до Охотского побережья, — «Семилетка» (1960-1966), «Прогресс» (1966), «Алдан» (1969), «Амур» (1973), «Витим» (1973), «Лензолото» (1976), «Печора» и др. Всего созданные Тумановым артели вместе с дочерними предприятиями добыли свыше 400 т золота.

Рассказывает президент акционерного общества «Туманов и К°» В.И. Туманов:

— Я и сам удивляюсь тому, что всякий раз обстоятельства складывались таким образом, что, основав артель старателей, поставив ее на ноги, добыв в первый же промсезон не сто, не двести килограммов, а тонну-полторы золота, я вынужден был уходить. И уходить именно для того, чтобы сохранить артель, чтобы ее не разгромили, как это случилось позже, в 1987 году, с «Печерой». И случилось, быть может потому, что я несколько переоценил свои силы, не успел уйти вовремя, принял удар на себя всех этих проверок, комиссий судебных тяжб.

.

Прошло почти десять лет, а история с «Печерой» не забывается. И все это время я постоянно задаю себе вопрос: кому выгодно было уничтожить артель, которая в любом нормальном государстве, а тем более в тот переходный период, когда перемены казались неизбежными, должна была стать показательной по организации и производительности труда. Мы являлись не умозрительной схемой, а реальным примером того, как можно работать на конечный результат, когда деньги платят не за то сено, которое накосят, а за то, которое накосили.

.

И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что причина уничтожения «Печеры» и заключается в том, что такой пример производительного труда не был нужен ни до, ни после 87-го да. До 87-года мы, старатели, были костью в горле у партийно-государственных структур, вызывая ярость уже самим фактом существования негосударственной, артельной формы организации труда. Борьба с нами велась с целью, цитирую документы того времени, — «пресечения злостных нарушений системы социалистического производства». Задача одна: не просто установить строжайший партийно-административный контроль за артелями старателей, а «решить вопрос о постепенной их ликвидации».

.

Кстати, мы давно уже знали, а позже это подтвердили свидетели, что когда статья в журнале «Коммунист» в защиту артели «Печера» была готова к публикации, в редакцию позвонил «главный перестройщик» М.С. Горбачев и рекомендовал не вмешиваться (дословно: «Туманов — не тот человек, которого должен защищать орган ЦК партии»).

В числе тех «радетелей государства», кто с воодушевлением громил артель «Печера», наряду с такими деятелями от КПСС, как Соломенцев и Лигачев, секретарь Коми обкома Мельников, были корреспонденты газеты «Социалистическая индустрия» Цеков и Капелькин, главный редактор Баранов, а также, как ни странно, министр цветной металлургии Дурасов и главный бухгалтер Минцветмета Одарюк, которая по ей одной известной причине питала неиссякаемую ненависть к золотодобытчикам вообще, а к старателям особенно.

.

Указанные и ряд других «личностей», кого и язык-то не поворачивается назвать людьми, нанесли, в этом я глубоко убежден, непоправимый ущерб экономике страны.

.

Так, повторяю, было до 87-го года. Но и после 87-года мы не вписались в новую систему так называемой «рыночной экономики» (а по сути своей антирыночной и антиэкономики), поскольку умели работать, производить ценности, а не наживаться на них, пополнять золотой запас страны, а не разбазаривать его.

.

В 60-70-е годы притчей во языцех были наши, как казалось многим, дикие заработки, не мог чиновник районного масштаба, областного или даже столичного уровня смириться с мыслью, что простой бульдозерист зарабатывает больше министра, больше академика — аж тысячу рублей в месяц, что по окончании сезона он может купить себе «Волгу», построить дом. И невозможно было доказать, что это не махинации, не приписки, а плата за конечный результат — добытое золото, за тяжкий труд, что такова эффективность организации артельного труда, в пять-шесть раз превышающего производительность золотодобывающих госпредприятий. Отсюда и заработки, но отсюда и ненависть.

.

Наши показатели оборачивались против нас.

Помню, как на одной из очередных встреч с министром цветной металлургии П. Ф. Ломако, когда в кабинете было несколько его заместителей и руководителей золотодобывающих предприятий, Петр Фадеевич, любивший употреблять острые словечки, показывая рукой на присутствующих, сказал: — Туманов, научи этих чудаков добывать золото, — слово чудаки у него начиналось с другой буквы.

.

Про себя я тогда подумал: вот теперь уж точно не сдобровать. И не ошибся.

.

Но, справедливости ради, должен отметить, что далеко не все представители так называемого директорского корпуса, государственных и даже партийных структур, прокуратуры видели в нас, старателях, нечто враждебное, чужеродное. Как известно, в те времена артели старателей могли существовать только при госпредприятиях и многое зависело от того, как складываются личные отношения с директором производственных объединений «Северовостокзолото», «Алданзолото», «Приморзолото», «Лензолото» или «Уралзолото», хотя и эти некоронованные «золотые короли» были далеко не всесильны, когда, как в случае с «Печерой», распоряжения и указания поступали «сверху».

.

Но и там «наверху», в Москве, были люди, старавшиеся сохранить старательство, как наиболее эффективную форму золотодобычи в трудных условиях или при повторной переработке брошенных приисков, некондиционных «хвостов». Есть три личности, которым я искренне признателен, — это Константин Васильевич Воробьев, Валентин Платонович Березин и Владимир Григорьевич Лешков. В том, что мы выжили, что страна получила дополнительно десятки тонн золота, их заслуга.

.

Артелям, как правило, давали те месторождения, которые не могли поднять госпредприятия. И в этом я не вижу особой дискриминации. Наоборот, таким образом признавалось, что только артели старателей могут добывать золото там, где его не сможет добыть никто другой. В этом отличительная черта старательства, артельной формы организации труда.

.

Так было в 1967 году в Таджикистане на высокогорном Памирском прииске «Дарваз» в долине реки Ях-Су, где мы смонтировали гидроэлеватор, запустили его и начали добывать россыпное золото. Так было и в 1968-1969 годах на Алдане, когда на одном из самых сложных месторождений Буорсала в первый же сезон вместо ожидаемых ста килограммов, мы дали тонну, а во второй сезон — две с лишним тонны золота. И так же было во все последующие сезоны — на Охотском побережье, в Бодайбо, на Приполярном Урале. Мы везде добывали золото в экстремальных условиях и, тем не менее превышали показатели госпредприятий.

.

Обычно принято думать, что старательство — так называемый «фарт», удача. И такое, действительно, случается, когда повезет на «дурное золото», которое само прет. Но лично я всегда надеялся не столько на эту старательскую удачу, сколько на производительность старательского труда. А уж если везло, то как бы в нагрузку за этот труд.

.