ШТОКВЕРК (а. stockwork; н. Stockwerk; ф. stock-werk, gisement en masse, amas entrelace; и. stockwork) — рудное тело, образованное массой горной породы, пронизанной густой сетью различно ориентированных жил и мелких прожилков, содержащих рудные минералы; такие же минералы в форме вкраплений обычно находятся в породах, пересекаемых прожилками.

Штокверки бывают площадные и линейные. Площадные штокверки имеют изометричные очертания с извилистыми границами. Линейные штокверки вытянуты в одном направлении. Размеры их колеблются от десятков метров до километра.

Штокверки относятся к группе гидротермальных образований, возникших при отложении металлоносного вещества из горячих минерализованных растворов, циркулировавших среди трещиноватых горных пород. К ним принадлежат некоторые месторождения руд меди, молибдена, вольфрама, золота, олова и других металлов.

Источник: www.mining-enc.ru

Гипотермальные месторождения золота

Штокверковые месторождения

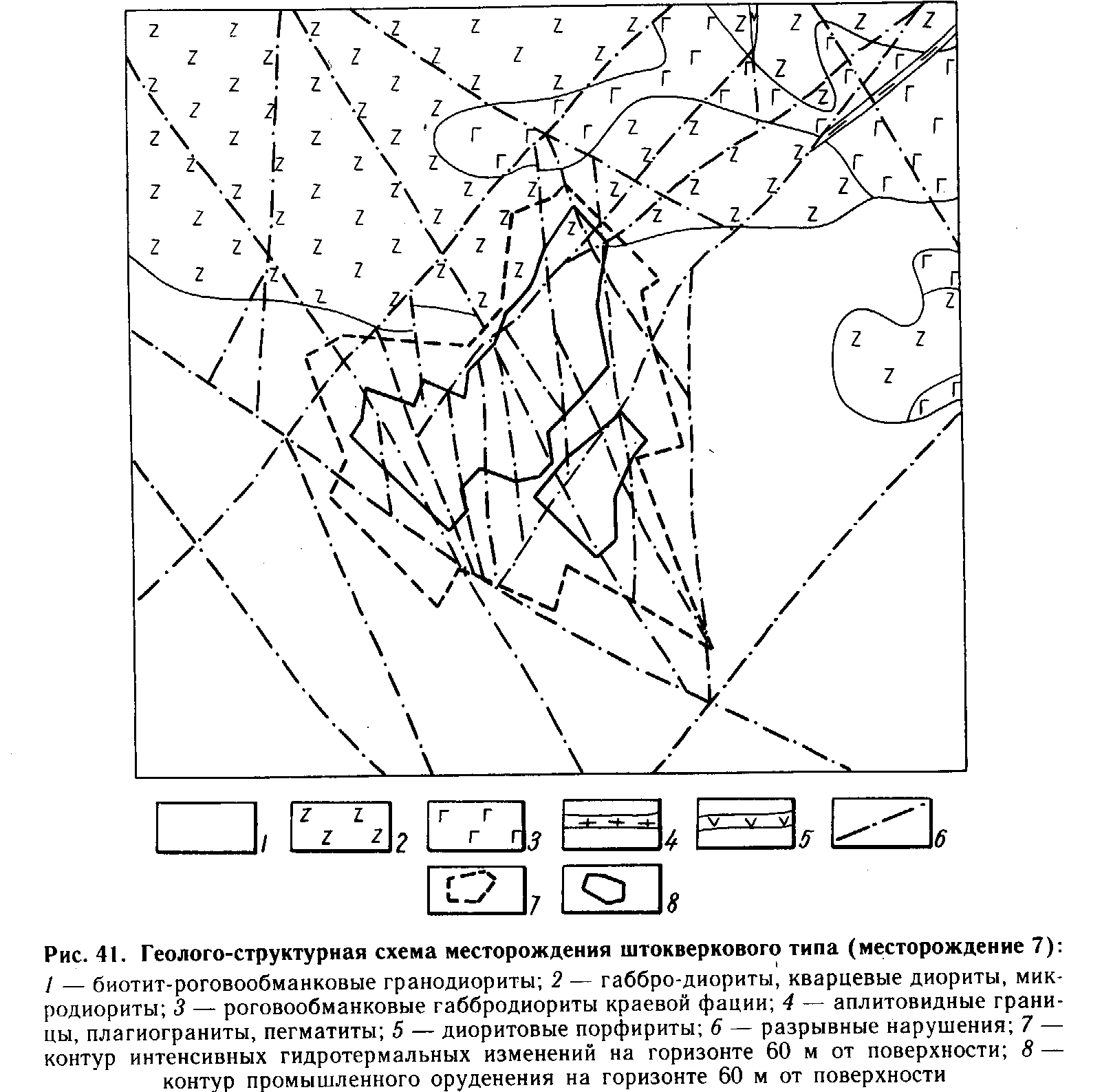

Месторождение 7 приурочено к узлу сопряжения крупного регионального северо-западного разлома с системой сколовых нарушений северо-западного, меридионального и северо-восточного простираний.

В геологическом строении рудного поля участвуют интрузивные образования. На всей его площади развита кора выветривания. Выделяются два интрузивных комплекса: габбродиоритовый и гранодиори-товый. Контакты между ними постепенные, со сложным чередованием маломощных (сантиметры — первые метры) инъекций габбродиоритов, их пятен и апофизных ответвлений в гранодиоритах.

Золоторудная минерализация локализуется в тектоническом блоке, образованном разнонаправленными нарушениями, в пределах контура серицитизированных, окварцованных и калишпатизированных пород. Границы гидротермально измененных пород условно приняты за естественные границы месторождения (рис. 41).

В тектоническом блоке густая сеть трещин образует сложную внутри-блоковую структуру типа штокверка. Рудолокализующее значение принадлежит преимущественно трещинам северо-восточного направления, что определило линейно-вытянутую столбообразную форму штокверка. Внутреннее строение штокверка определяется развитием жил и прожилков золото-кварц-сульфидного состава и рассеянной вкрапленностью различных сульфидов с золотом.

В зависимости от распределения и пространственных взаимоотношений минеральных образований выделяются прожилковые и прожилко-во-вкрапленные руды. К прожилковым относятся руды, которые представлены преимущественно отдельными маломощными жилами и прожилками кварцевого и кварц-сульфидного состава при практическом отсутствии вкрапленности сульфидов в гидротермально измененных породах.

Прожилково-вкрапленные руды сложены сближенными маломощными (от миллиметров до первых сантиметров) прожилками сложного золото-кварц-полисульфидного состава с неравномерно развитой между ними тонкой вкрапленностью и гнездами арсенопирита удлиненной и неправильной формы (до нескольких сантиметров). Вкрапленные руды отличаются мелкой и редкой вкрапленностью арсенопирита и других сульфидов в гидротермально измененных породах и образуют общий фон сульфидной минерализации месторождения. Руды преимущественно малосульфидные.

Мутневые потоки и месторождения золота

Из рудных минералов наиболее распространены арсенопирит и пирит, менее__гематит, халькопирит, висмутин и самородный висмут. В незначительных количествах встречаются магнетит, ильменит, рутил, сфен, марказит, пирротин, тетрадимит, теллуровисмут, козалит, блеклая руда, галенит, антимонит, ковеллин.

Все золото связано с кварц-сульфидной минерализацией. Уровень его содержания практически не зависит от состава вмещающих интрузивных пород. Однако в габбродиоритах золото в сравнительно одинаковых количествах встречается как в жилах и прожилках (60%), так и в гидротермально измененных породах (40%). В гранодиоритах в основном все золото приурочено к жилам и прожилкам (82 %) и лишь небольшое его количество (до 18%) находится в гидротермально измененных породах.

Золото мелкое, от десятых долей микрометра до 0,063 мм. В околожильных гидротермально измененных породах золото мельче, чем в кварц-сульфидных жилах и прожилках, где оно встречается в основном в срастании с арсенопиритом и минералами висмута. В измененных породах золото преимущественно находится в срастании с нерудными минералами. Распределение золота в рудах крайне неравномерное. Участки с высокими концентрациями сменяются участками с низкими содержаниями. Изменчивость содержания в рудах высокая и коэффициент вариации 140—170 %.

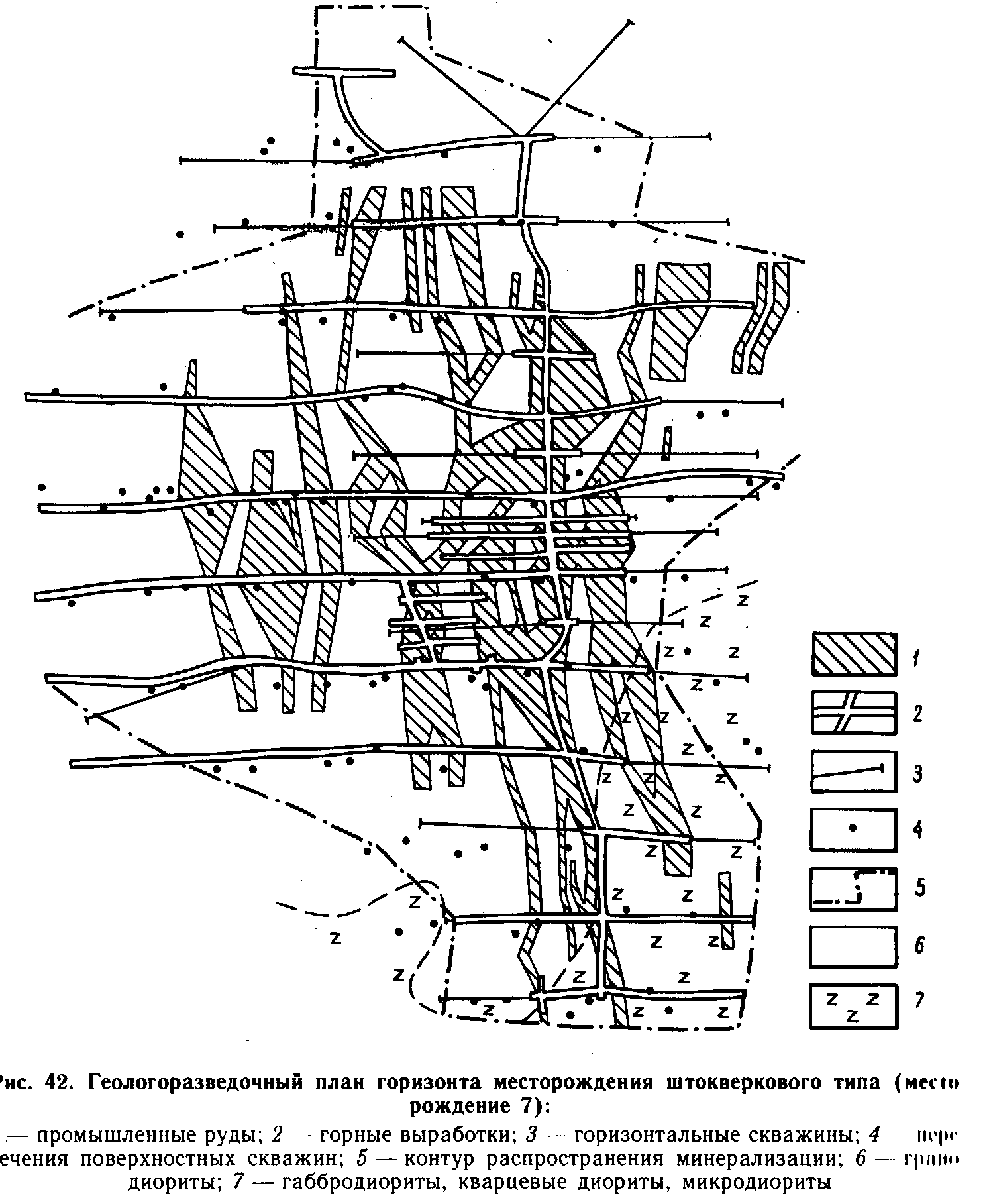

Характер распределения промышленных концентрации определяется сложным взаимоотношением прожилковых и прожилково-вкрапленных руд. Последние развиты в линейно-вытянутых рудных зонах, разделенных слабозолотоносными вкрапленными рудами и безрудными гидротермально измененными породами (рис. 42).

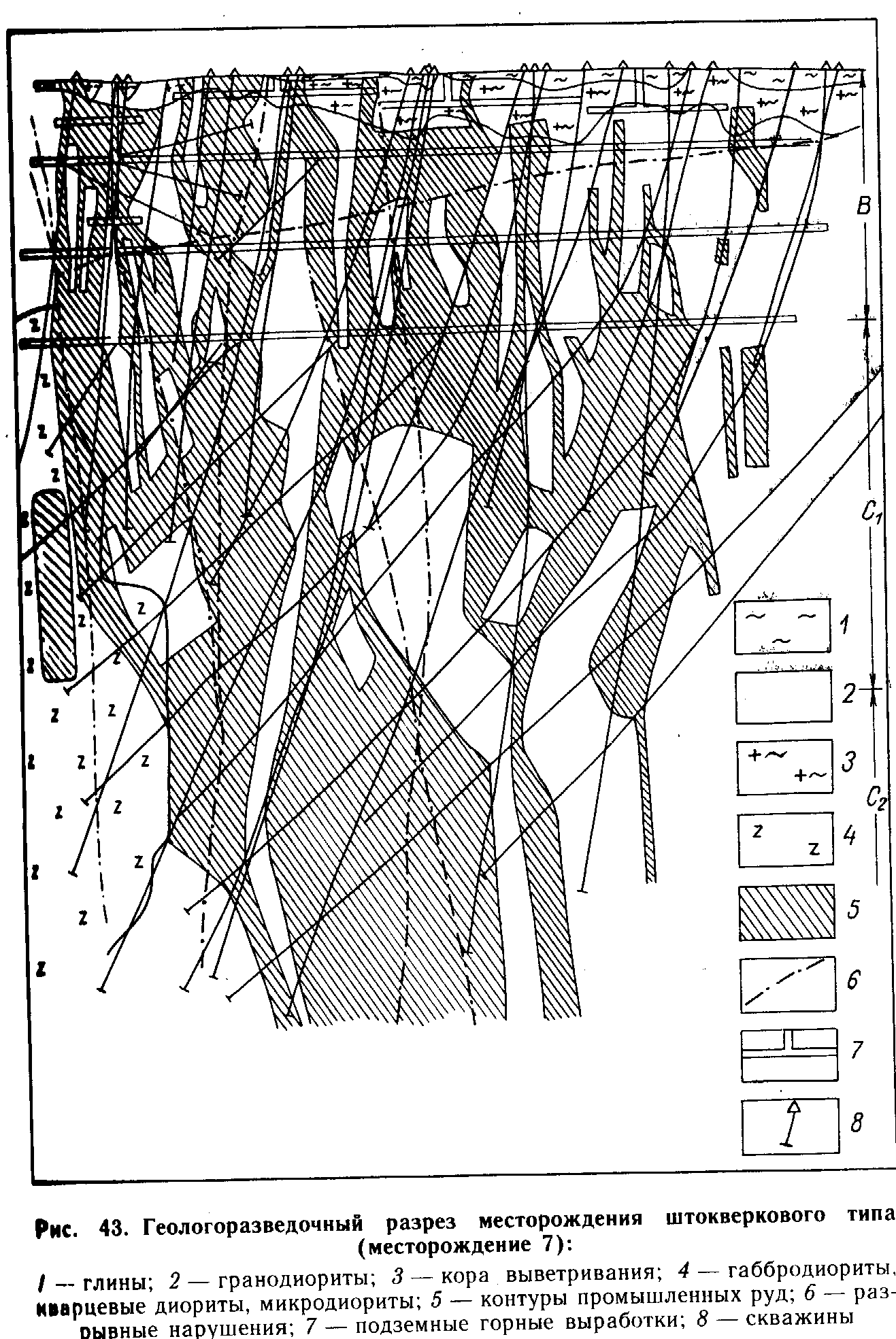

По падению и простиранию рудные зоны часто объединяются, внутри них появляется большое количество безрудных и слабооруденелых участков. Наблюдается каркасное строение со сложным чередованием безрудных участков, бедных и богатых по содержанию руд, надежная увязка и оконтуривание которых по падению и простиранию невозможны даже при весьма плотной сети разведочных выработок (рис.

43). Рудные зоны выделяются условно и только в приповерхностных частях штокверка, разведанных в основном горными выработками. Ниже горизонтов горных работ, при разведке скважинами, выделение отдельных зон практически невозможно. Месторождение относится ко II группе по классификации ГКЗ СССР.

Месторождение разведано на глубину более 400 м. Подсчет запасов проведен по категориям B+C1 + C2. До глубины 180 м разведка осуществлялась горными выработками, ниже — колонковым бурением (см. рис 43) В процессе детальных поисков месторождение изучалось в основном с поверхности отдельными канавами, шурфами и картировочными 1 скважинами. Для изучения рудной минерализации на глубину бурили поисковые скважины по профилям через 60 м.

При поисково-оценочных работах были пройдены горные выработки на глубине 60 м от поверхности по трем линиям через 120 м. Продолжалось бурение скважин по сети 60X120 м. По результатам поисково-оценочных работ было подтверждено наличие промышленного золотого оруденения на глубине (горными работами) и определены ориентировочные масштабы месторождения.

На стадии предварительной разведки сеть выработок на горизонт 60 м была сгущена до 60 м между линиями разведочных квершлагом, между кваршлагами осуществлялось бурение горизонтальных скважин для сгущения сети до 30 м. Для уточнения морфологии оруденения cm. горных выработок на отдельных участках сгущалась до 10 ж. Широки применялось бурение подземных скважин для изучения морфологии рудных тел по падению и восстанию. Для оценки глубоких горизонтом были пробурены одиночные структурные скважины, которые подтвердили наличие золотого оруденения. На данной стадии было установлено, чш выделение и увязка отдельных разобщенных богатых, но маломощных рудных тел трудно осуществимы.

Детальная разведка выполнялась комплексом горно-буровых работ Горные выработки проходили через 30—60 м в линиях разведочных при филей, расположенных вкрест простирания прожилкового и прожилкововкрапленного оруденения. Дополнительно к имеющемуся горизонту горных работ на уровне 60 м от поверхности было пройдено еще два горизонта на глубине 120 и 180 ж от поверхности. Для обоснования запасов категории С1 на флангах и ниже последнего горизонта горных работ с поверхности бурились скважины по сети 60X60 м. Изучение морфологии, сплошности и внутреннего строения рудных зон осуществлялось с помощью проходки рудных штреков, рассечек, восстающих и бурения вееров наклонных скважин.

Горные выработки опробовались вручную бороздой сечением 10Х 3 см 1ЯМИ длиной до 1 ж. В квершлагах и восстающих опробовались две противоположные стенки, в рассечках из шурфов — одна. Опробование штреков, пройденных по простиранию зон оруденения, осуществлялось в забоях через два — три цикла.

До глубины 300 м бурение велось коронками диаметром 76 мм, далее коронками диаметром 59 мм. Средний выход керна 84 %. При диаметре бурения 59 мм в пробу отбирался весь керн, при диаметре бурения 76 мм — половина.

Результаты рядового бороздового опробования контролировались путем сопоставления с данными трех смежных контрольных бороздовых проб, а также задирковых и валовых проб. Были получены удовлетворительные результаты, позволившие обосновать надежность принятого способа опробования горных выработок бороздой сечением 10X3 см.

Представительность разведочного бурения определялась несколькими способами.

1. Сопоставлением отдельных керновых проб с бороздовыми в местах пересечения скважины горной выработкой; по 14 парным сопоставлениям абсолютное расхождение в содержаниях составило 2,7 %.

2. Сопоставлением параметров оруденения, полученных по горизонтальным скважинам подземного бурения и горным выработкам, пройденным по их оси; по 11 парным сопоставлениям расхождения в параметрах составили (%): по суммарной мощности рудных интервалов в среднем на сечение 14,7, по содержанию золота 2,2, по коэффициенту рудоносности 12.

3. Сопоставлением содержаний золота по скважинам,’ пробуренным с поверхности, с данными пройденных по ним восстающих, опробованных горизонтальными бороздами: в пяти сопоставлениях выявлено расхождение 1,2 %.

4. Сопоставление запасов, подсчитанных раздельно по скважинам и горным выработкам. Все скважины, участвующие в подсчете, располагались в пределах контура запасов, разведанных горными выработками.

Запасы подсчитывались с использованием коэффициентов рудоносности. С учетом сравнительно невысокого уровня содержания золота и экономических показателей освоения месторождения подсчет балансовых запасов был ограничен контуром карьера. В связи с неодинаковой разведанностью месторождения и различной методикой разведки в приповерхностной его части (в основном горными выработками) и на глубине (скважинами) для подсчета запасов использован комбинированный метод: в контуре, разведанном подземными горными выработками и горизонтальными скважинами, — метод горизонтальных параллельных сечений; ниже горизонта горных работ и на флангах, где разведка осу-1цествлена в основном скважинами, — метод вертикальных параллельных сечений.

Запасы категорий В подсчитывались только в контуре горных работ. Блоки категории В ограничивались двумя смежными горизонтами горных работ (при высоте этажа 60 м) и параллельными вертикальными разрезами с расстоянием между ними не более 30 м. Запасы категории С1 подсчитывались по скважинам и отдельным горным выработкам. Ниже последнего горизонта горных работ запасы категории С1 выделены крупными блоками: от горизонта горных работ до нижнего ограничения контура (по сети 60X60 м). Контур запасов категории С1 как по горным выработкам, так и по скважинам проводился по последнему интервалу содержаний балансовых руд.

Запасы категории С2 экстраполировались по падению и восстанию тел от запасов категории С1 с учетом результатов по отдельным скважинам, подтверждающим распространение промышленного оруденения.

ГКЗ СССР выявила следующие основные недостатки при проведении

— слабо изучено внутреннее строение штокверка, влияние разрывных

нарушений на его строение;

— в ряде случаев в рудные тела включены участки с очень низкой

— часть скважин с поверхности пересекает рудные тела под острым углом и не обеспечивает получения перекрытых разрезов и достоверных

— недостаточно использовано подземное бурение вееров скважин для уточнения мощностей, содержаний, размеров и морфологии кондиционных участков;

— многие канавы пройдены не до коренных пород, а рассечки из шурфов не пересекают полностью штокверк и опробованы лишь по одной стенке;

— прямая заверка бурения проведена в недостаточном объеме и пока сделать окончательного вывода о достоверности бурения нет возможности, по этой причине данные по скважинам использовались при подсчете запасов лишь для горизонтов ниже горных работ при параметрах, полученных по скважинам более низких, чем для последнего горизонта горных выработок.

В соответствии с замечаниями ГКЗ СССР были проведены повторное оконтуривание некоторых рудных тел и подсчет запасов по ряду блоков ниже горизонта горных работ. При последующей разведке отмеченные недостатки были учтены.

Источник: studfile.net

Как искать золотые месторождения на летних каникулах

Да, да, вы правильно прочитали, именно «искать золото на летних каникулах», т.е. этим могут заниматься даже школьники. Во всяком случае так было в СССР. Не думаю, что сейчас что-либо существенно поменялось. Если вам известно обратное, то напишите в комментариях.

Картинка из Яндекса

Мне в руки попала интересная брошюра с названием «Как искать золотые месторождения», авторы А.Виноградов и В.Списовский. Была издана Читинским книжным издательством в 1960 г., тиражом 2000 экземпляров.

В брошюре на примере Читинской области было рассказано, что она славилась богатством своих недр, а геологическая обстановка (напомню, это было в 1960 году) была весьма благоприятной для открытия новых месторождений золота самых различных типов. И, что важно, указывалось, что эти «открытия будут тем скорее сделаны, чем активнее и со знанием дела на поиски будет привлечена широкая общественность».

Под «широкой общественностью» надо полагать подразумевались организованные школьные геологические группы энтузиастов, которые любили ходить в турпоходы, а тут им предлагалось совместить приятное с полезным: активный отдых с геологической разведкой местности. Почему нет? И вот в помощь таким энтузиастам и была написана эта маленькая брошюра, «чтобы рационально и плодотворно использовать большую массу любителей геологических походов, необходимо каждому участнику иметь минимум геологических знаний о том, где и как искать полезные ископаемые, в том числе и золото».

В этом обзоре кратко опишу суть основных сведений о поиске золота, а в конце статьи дам ссылку на скачивание брошюры для более глубокого самостоятельного изучения.

Золото

Золото представляет собой благородный, весьма ковкий и тягучий металл жёлтого, красно-жёлтого и зеленовато-жёлтого цвета, удельный вес которого равен 19,6 т.е. оно почти в 20 раз тяжелее воды. Не окисляется, но хорошо растворяется в «царской водке» (смеси соляной и азотной кислот) и цианистых растворах. Хорошо амальгируется, то есть входит в механическое соединение с ртутью.

В отличие от серного колчедана (пирита) и медного колчедана (халькопирита), которые также обладают жёлтым цветом, золото в рудах не имеет ясно выраженных кристаллов, а обычно находится в сростках с другими минералами. В кварце оно нередко встречается в виде зёрен и пластиночек.

Золото не теряет своего цвета при поворачивании образца в любом положении, в то время как цвет пирита сменяется с жёлтого на серый.

Пирит и халькопирит под действием острия ножичка крошатся, а золото оставляет на себе чёрточки и бороздки. Под действием серной кислоты халькопирит зеленеет, пирит чернеет, а золото совершенно не меняет окраски. На фарфоровой шероховатой пластинке черта от пирита получается чёрная, от халькопирита – зеленовато-чёрная, а от золота – жёлтая. Пирит в порошке имеет тёмно-серый цвет.

В россыпях золото встречается в виде окатанных зёрен крючковатых и проволочковых форм. Наряду с мелкими зёрнами, золото в россыпях обнаруживается в виде самородков, достигающих больших размеров (одного и более килограммов).

Месторождения золота

Золото в природе встречается как в месторождениях чисто золоторудных, так и в комплексе со многими другими родственными ему в геологическом отношении цветными металлами.

Устойчивость свободного золота к окислению и растворению в природных условиях является причиной существования чисто золоторудных месторождений и вторичных месторождений – россыпных.

Основными типами месторождений золота являются:

Контактово-метасоматические месторождения . На территории России известно несколько таких месторождений, представляющих собой залежи сульфидов в контактах известняков с гранитоидами.

Жильные месторождения . Разделяются в зависимости от глубины образования их от поверхности земли на высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные.

Рисунок из брошюры

Высокотемпературные и среднетемпературные золоторудные месторождения могут встречаться, например, во всех районах Читинской и других областях при наличии благоприятных геолого-структурных факторов и рудоносных интрузий гранитоидов.

Основным поисковым признаком этого типа золоторудных месторождений является наличие россыпных месторождений золота в том или ином районе.

К среднетемпературным месторождениям относятся также золотополиметаллические месторождения. В этом случае золото в них присутствует как комплексный компонент наряду с главными металлами: свинцом, цинком, серебром.

Подобного типа золоторудные жилы и зоны помимо кварца будут содержать значительное количество галенита – стально-серый минерал (свинцовый блеск), сфалерита – чёрный минерал (цинковая обманка), которые с поверхности будут давать бурые и желтые охры, что явится одним из поисковых признаков. Указанные жилы необходимо опробовать комплексно на свинец, цинк, серебро и золото.

Низкотемпературные месторождения золота . В отличие от описанных указанные месторождения располагаются в основном во впадинах и залегают в меловых и юрских осадочных образованиях, песчаниках, конгломератах и аргеллитах. Указанные жилы выполняют мощные трещины и зоны разломов и представлены в основном халцедоновидным кварцем (различных генераций) с каолином и карбонатом и с малым количеством сульфидов, представленных пиритом, антимонитом, арсенопиритом и реже пираргиритом. Иногда указанного типа жилы располагаются в бортах впадин в гранитах.

Россыпных месторождений золота низкотемпературные жилы, как правило, не образуют, поэтому выявление промышленных месторождений представляет определённые трудности, тем более, что сами жилы часто перекрыты мощными рыхлыми отложениями. Промышленная значимость этих месторождений велика. Золото в указанных месторождениях тонкодисперсное, низкопробное, зеленоватого цвета и редко распознаётся невооружённым глазом.

Штокверковые месторождения . Когда золото связано с кварцем или сульфидами, рассеянными в мощных трещиноватых зонах в форме серии тонких прожилков различных направлений или в форме тонкой вкрапленности в породе, такие месторождения называются штокверковыми. Они могут быть представлены как высоко, так и низкотемпературными минералами.

Штокверковые месторождения обычно имеют большие размеры, мощность десятки метров и протяжённость несколько километров.

Указанные месторождения даже при сравнительно низких содержаниях золота рентабельны для отработки, так как можно организовать открытую добычу. Пробы должны отбираться по всей мощности рудной зоны штокверка из каждого метра отдельно.

Кварц и признаки его золотоносности

Вопрос поисков рудных месторождений золота теснейшим образом связан с умением отличить золотоносный кварц от незолотоносного. Кварц принадлежит к числу самых распространённых породообразующих и жильных минералов. Жильный кварц находится в наибольшем геологическом родстве почти со всеми цветными металлами и особенно с золотом. Золото из недр земли выносится и отлагается в пустотах вместе с кварцем, что следует хорошо помнить всем участникам геологического похода. Однако не всегда в кварце находится золото, поэтому обладая соответствующими знаниями, можно на месте в большинстве случаев отличить металлоносный кварц от не металлоносного, чем значительно могут облегчится поиски, так как будет предотвращено излишнее ношение в рюкзаках заведомо пустых проб.

Кварц представляет собой минерал, обладающий разнообразными цветами – от водяно-прозрачного (как стекло) до чёрного, но часто встречающиеся его разновидности имеют белый и сероватый цвета.

Золото и другие рудные минералы включены в кварце в виде зёрен, гнёзд, прорастаний неправильной формы, прожилочков и часто в дисперсном виде, недоступном для невооруженного глаза.

Внешние признаки золотоносного кварца :

1) Ноздреватость, указывающая на то, что в кварце находились, но выщелочились рудные минералы, с которыми может быть связано золото;

2) Обохренность, указывающая на то, что в жилах идёт процесс разложения сульфидов. Обохренный кварц имеет жёлтый до вишнёво-красного цвет;

3) Наличие видимого золота, которое лучше выявляется, если свал кварца расколоть на кусочки и смочить их водой;

4) Полосчатые кварцы без рудных минералов с мучнистыми прослоями являются представителями низкотемпературных разностей;

5) Кварцы с включением чёрного минерала (турмалина) и сульфидов являются представителями высокотемпературных разностей;

6) Совершенно чистый молочно-белый или стекловидный полупрозрачный кварц не обещает никакой рудоносности, за исключением тех случаев, когда золото находится в дисперсном состоянии, а сульфиды – признаки золотоносности – также тонко распылены в кварце и выдают себя синеватым или общим сероватым оттенком.

Условия образования и формы золоторудных месторождений

Выбор мест для поисков золоторудных месторождений

Кварц и признаки его золотоносности

Прямые признаки золоторудных месторождений

Галечниковый метод поисков

Метод поисков по свалам

Понравилась статья – поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.

Будьте успешны в своих начинаниях!

Источник: dzen.ru