Текст научной статьи на тему «ЗОЛОТО-СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ»

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2008, том 418, № 6, с. 797-801

ЗОЛОТО-СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Поступило 28.09.2007 г.

Золото-скарновые месторождения в пределах Северо-Востока России достаточно широко распространены, но почти не были изучены. Промышленный интерес к этим месторождениям возник в связи с разведкой и подготовкой к освоению сверхкрупного комплексного Аи-Си-Ре-скарнового месторождения Быстринское в Читинской области [1].

На Северо-Востоке России выделены две группы рудопроявлений золота — в скарнах и в «оторванных» скарноидах. Проявления первой группы приурочены непосредственно к пластам известковистых пород в приконтактовых частях с материнскими интрузивами. Проявления второй группы не обнаруживают пространственной связи ни с известковистыми толщами, ни с интрузивами.

Магнетитовые скарны, содержащие золото, широко развиты в Омолонском кратонном тер-рейне (Южно-Омолонский рудный район) и в Охотском кратонном террейне [2]. Золотоносные скарны также выявлены в Яно-Колымском (проявления первой группы — Монотис и Ночное, рудное поле Тэутэджак, Сентябрьское и др. в Тень-кинской зоне) и Охотско-Чукотском (проявления второй группы — Ветвистое, Березовое, Нявлен-га) металлогенических поясах.

РОЮ ШТРЕК ДОБЫЧА ЗОЛОТА

Среди российских и зарубежных аналогов известны промышленные месторождения (Быстринское, Лугоканкое — Читинская область; Ольхов-ское, Майское, Тардынское и др. — Южная Сибирь; Никсон-Форк — Аляска, Хедли — Канада и многие др.). Для руд этих месторождений характерен комплексный состав — железо, медь, свинец, цинк, бор, серебро, кобальт, никель, молибден, вольфрам, висмут, олово, платиноиды и золото.

Золото-скарновые месторождения кратонных террейнов. Эти месторождения выявлены в Омолонской железоруд-

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии наук, Москва ФГУП «Магадангеология», Магадан

ной провинции, которая охватывает Омолонский и Приколымский кратонные террейны [2]. Отмеченная территория изучена фрагментарно; на отдельных площадях проводились в незначительных объемах поверхностные горные и геофизические работы.

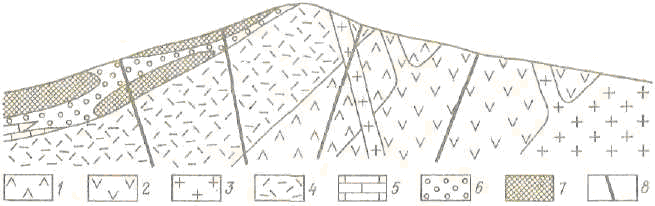

По имеющимся геолого-геофизическим материалам можно достаточно высоко оценить перспективы выявленных здесь месторождений, однако вопрос о рентабельности их освоения из-за удаленности пока не решен. Главные потенциально промышленные объекты Омолонской провинции — месторождения железистых кварцитов в кристаллических породах фундамента и магнетитовые скарны (рис.

1), содержащие золото, связанные с раннепалеозойскими гранитоида-ми [2]. В карбонатных породах рифея на контакте с раннепалеозойскими интрузиями образуются залежи магнетитовых скарнов (например, месторождение Скарновое, см. рис. 1).

С позднемезо-зойским магматизмом связано проявление минерализации железа в окисных рудах в самостоятельных месторождениях и в некоторых месторождениях золота. В щелочных гранитах Талалахского массива встречаются кварц-магне-титовые и кварц-гематитовые жилы, залегающие в породах магнетит-полевошпатового состава.

Как добывают золото в России. Документальный фильм

Жилы того же состава (наряду с кварц-сульфидными) изучены в роговообманково-биотитовых гранитах и кварцевых монцонитах массива Победа. В экзоконтактах обоих массивов отмечены скарны с магнетитом и ильваитом. В скарнах Медь-горы известно не только медное, но и железное оруде-нение. В железных рудах практически всех месторождений Омолонской провинции были установлены заметные примеси золота и серебра, местами достигающие промышленных значений (рудное поле Ноди) [2].

Почти все известные железорудные проявления Охотского, а также Восточно-Чукотского массива представлены скарновыми залежами, возникшими на контактах с мезозойскими грани-тоидными интрузиями в неопротерозойских и палеозойских карбонатных толщах [2]. На Охотском массиве магнетитовые скарны наблюдались в нижнем течении р. Хурун (левый приток р. Охота). Мощность залежи измеряется первыми мет-

Рис. 1. Схема геологического строения Южно-Омолонского железорудного района, по [2] с дополнениями. 1 — осадочные отложения (Р1-К2); 2 — вулканогенные образования кедонской свиты (П2-зкф; 3 — отложения рифейского комплекса (РЯ); 4 — кристаллические породы фундамента Омолонского массива (ЛЯ?); 5 — меловые диориты; 6 — грани-тоиды кедонского комплекса среднего девона; 7,8 — раннепалеозойские магматические образования абкитского комплекса: 7 — граниты, 8 — щелочные сиениты; 9 — зоны контактового метаморфизма, мигматизации, фенитизации; 10 -скарны; 11 — вулканическая жерловина; 12,13 — геологические границы: 12 — нормального стратиграфического контакта, 13 — фациальных переходов; 14 — разломы; 15 — месторождения и рудопроявления: а, б, в — железистые кварциты (а — с запасами до 1 млрд. т, б — выше 100 млн. т, в — мелкие), г — магнетитовые скарны. На врезке: 1 — Южно-Омолонский район, 2 — рудное поле Тэутэджак, 3 — Нявленгинский рудный район.

рами, протяженность — первыми сотнями метров. Также невелики скарновые залежи на Восточно-Чукотском массиве, например в эндоконтакте Итеньюргинских нижнемезозойских гранитои-дов. Число точек скарновой железорудной минерализации на Восточно-Чукотском массиве, как и в крайних восточных районах Чукотской складчатой области, довольно велико. Золотоносность этих скарнов детально не изучалась.

Золото-скарнов ые проявления Яно-Колымской группы террейнов. Горизонт монотисов является маркирующим в норийских верхнетриасовых толщах Яно-Колым-ского складчатого пояса на протяжении более 200 км вдоль границы с ОЧВП и контролирует в местах пересечения с гранитоидами многочисленные плохо изученные скарновые проявления золота, серебра, вольфрама, полиметаллов, олова.

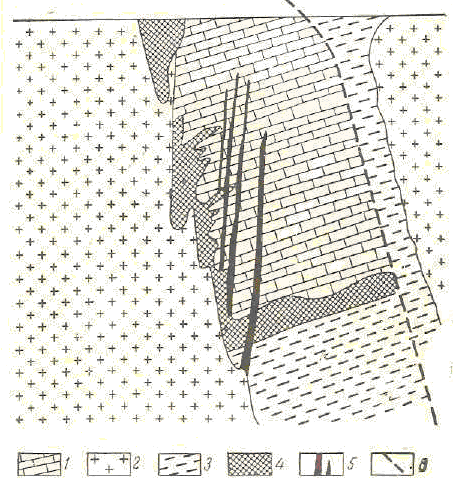

В пределах рудного поля Тэутэджак в Омчак-ском рудном районе выявлена и оценена золото-пирротиновая рудная залежь, развитая по эпидо-

товым скарнам, которые в свою очередь образовались по пласту монотисового ракушняка (рис. 2, 3). На водоразделе ручьев Монотис-Соленый пласт монотисового ракушечника (мощностью до 12 м) практически нацело замещен мелкокристаллическим, массивным пирротином с реликтами отпечатков раковин монотисов (рис. 4).

Непосредственно над пластом пирротиновых руд залегает силлообразное тело диоритовых порфиритов (рис. 3). Скарны и диоритовые порфириты рассечены частыми прожилками хлорит-кварцевого состава, с вкрапленностью золота, теллуридов висмута, арсенопирита. Содержания золота составляют от 0.6 до 18 г/т на мощность 12 м (табл. 1).

По простиранию длина пологой рудной залежи более 2000 м, а по падению — 200 м (рис. 3). Рудные минералы (пирротин, арсенопирит, леллин-гит, молибденит, реже шеелит, минералы висмута и золото) составляют в сумме до 90% породы и образуют гнезда, полосы, сплошные массы. Прогнозные ресурсы по данным проходки канав и бу-

Рис. 2. Геологический разрез рудного поля Тэутэджак. 1, 2 — сентябрьская свита позднего триаса: 1 — нижняя толща, аргиллиты, глинистые алевролиты, 2 — верхняя толща, аргиллиты с кремнистыми прослоями; 3 — низкогорненская свита позднего триаса, глинистые алевролиты, песчаники, монотисовый известняк; 4 — позднеюрские штоки, лакколиты, силлы и дайки диорит-порфиритов; 5 — позднемеловой сибердыкский габбро-гранитовый комплекс: а — граниты, в — дайки риолитов; 6 — биотит-кордиеритовые роговики; 7 — скарны эпидот-амфиболовые, гранат-пироксеновые, пироксен-магнетитовые (а), метасоматически замещенные пирротином (в); 8 — хлорит-полевошпат-кварцевые мета-соматиты с хлорит-сульфидным микропрожилкованием; 9 — грейзенезированные породы; 10 — месторождение.

рения оцениваются только в этой залежи более 30 т.

Золото-сереброносные скарнои-ды фундамента Охотско-Чукотско-го вулканогенного пояса. В тектонических окнах, приуроченных к горстам, среди вулканитов рудных районов Охотского сектора ОЧВП обнаружены проявления необычного комплексного золото-серебро-редкометального орудене-ния, связанные со скарноидами, которые могут стать промышленно перспективными в будущем

[3]. Рудопроявление Березовое, расположенное в верховьях р. Буюнда в 30 км южнее эпитермаль-ного золото-серебряного месторождения Няв-ленга, открыто Хасынской ГРЭ в 1983 г. при заверке потоков рассеяния. Рудное поле (35 км2) приурочено к выходу терригенных отложений юрского возраста в тектоническом окне среди вулканогенных отложений пояса. Аналогичное по составу и структуре рудное поле Ветвистое открыто позднее, в 1993 г. Дукатским ГГП при заверке потоков рассеяния на юге Нявленгинского

Таблица 1. Содержание золота и других элементов (г/т) в рудном теле месторождения Тэутэджак, по данным опробования керна скв. 5

Интервал, м Аи РЬ Л8 N1 Со В1 Мп Ва Ве Мо 8п Си 7п

127.4-128.6 2.9 2.0 3.0 1.30 2.0 4.0 1.30 60.0 60.0 0.10 0.13 0.4 40.0 8.00 8.0

128.6-130.0 4.6 2.0 3.0 2.00 2.0 4.0 1.30 50.0 50.0 0.10 0.13 0.4 50.0 10.00 10.0

130.0-131.2 4.5 3.0 1.5 1.60 2.0 4.0 1.00 60.0 60.0 0.10 0.13 0.4 60.0 16.00 16.0

131.2-132.0 2.7 2.0 1.5 2.00 2.0 3.0 0.08 50.0 60.0 0.10 0.13 0.4 50.0 13.00 13.0

132.0-133.0 2.0 2.0 1.5 0.60 2.0 2.0 0.13 50.0 60.0 0.13 0.10 0.4 50.0 10.00 10.0

133.0-134.0 2.1 2.0 1.5 1.00 2.0 3.0 0.20 60.0 60.0 0.10 0.16 0.4 80.0 16.00 10.0

134.0-135.0 0.36 1.6 1.5 1.00 1.6 3.0 0.20 50.0 60.0 0.10 0.10 0.4 100.0 20.00 13.0

135.0-136.0 2.5 1.6 1.5 0.80 1.6 3.0 0.16 50.0 80.0 0.10 0.10 0.5 100.0 16.00 13.0

136.0-137.1 2.7 2.0 1.5 0.80 1.6 3.0 0.20 50.0 60.0 0.10 0.10 0.4 100.0 20.00 10.0

137.1-138.2 5.5 1.6 3.0 1.00 1.6 3.0 0.30 50.0 60.0 0.10 0.10 0.6 100.0 20.00 10.0

138.2-139.3 18.0 1.3 3.0 0.60 1.6 4.0 0.50 60.0 60.0 0.10 0.10 0.4 100.0 20.00 16.0

139.3-140.1 0.6 2.0 3.0 0.60 2.0 3.0 0.16 50.0 60.0 0.10 0.20 0.4 60.0 13.00 13.0

Примечание. Анализы выполнены в лаборатории ФГУП «Магадангеология»; золото и серебро определены методом атомной абсорбции, другие элементы — спектральным полуколичественным анализом.

ВОЛКОВ и др. Скв. 5 Скв. 6

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник: naukarus.com

Тема 8 (2 часа) Скарновые месторождения

Общая характеристика. Эндо и экзоскарны. Скарновые тела полезных ископаемых. Разновидности скарнов (известковые, магнезиальные, силикатные). Зональное строение скарновых залежей. Физико-химические условия образования скарнов. Генетические гипотезы (инфильтрационно-диффузионная гипотеза Д.С.Коржинского, стадийная гипотеза П.Пилипенко).

Полезные ископаемые скарнов (скарновые месторождения железа, вольфрама и молибдена, меди, цинка и свинца).

Скарнами обычно называют породы известково-силикатного состава, образовавшиеся метасоматическим путем чаще всего, но не всегда, в приконтактовой области интрузивов среди карбонатных, реже силикатных пород. Выделяют экзоскарны, располагающиеся за пределами интрузий, и эндоскарны, находящиеся внутри последних. Отмечается большое разнообразие скарновых тел. Преобладают экзоскарны, локализующиеся непосредственно в зоне контакта интрузивов.

Форма залежей скарновых месторождений обычно сложная и разнообразная. Это пласты, линзы, штоки, трубы, жилы, гнезда и сложные комбинированные залежи. Наиболее крупными являются пластовые и пластообразные скарновые тела, протягивающиеся иногда на 2000-2500 м. при мощности до 200 м.

По составу исходных пород скарны разделяются на три типа: известковый, магнезиальный и силикатный.

Известковые скарны наиболее распространены в природе и образуются по известнякам. Их состав: гранаты ряда гроссуляр-андрадит и пироксены ряда диопсид-геденбергит. Иногда широко развиты везувиан, волластонит, скаполит, амфиболы и эпидот.

Магнезиальные скарны более редки. Они возникают при замещении доломитов и состоят из диопсида, форстерита, шпинели, флогопита, серпентинита, людвигита и реже других минералов.

Силикатные скарны относятся к редким образованиям. Они формируются по гранитоидам, порфирам и их туфам, траппам. Для их минерального состава наиболее характерен скаполит.

Для скарнов характерны друзовые, крустификационные, полосчатые, массивные и вкрапленные текстуры.

Скарновым залежам свойственно зональное строение. В общем случае в следующем виде происходит смена минерального состава. Неизмененные граниты по направлению к контакту с вмещающими породами сменяются осветленными, мисковитизированными гранитами. Они в свою очередь, переходят в околоскарновые породы или эндогенные скарны преимущественно гранатового состава.

Вслед за этим зона экзоскарнов, которая переходит гранатовые и пироксеновые скарны. С ними соприкасаются мраморизованные известняки, сменяющиеся неизмененными известняками.

Эти образования известны с раннего докембрия и характерны для платформ, мобильных поясов и областей тектоно-матической активизации, где они ассоциируют с плагиогранитами, плагиосиенитами и траппами, производными базальтовой магмы; с гранодиоритами батолитов и гранитоидами малых интрузий, производными гранитной магмы. Скарны могут быть связаны с любыми фазами интрузивного процесса, иногда со всеми.

Геологические структуры скарновых образований определяются:

-поверхностью контакта изверженных пород по отношению к слоистости вмещающих толщ. Согласный контакт менее благоприятен. Секущий — благоприятный, морфология тел при этом обычно сложное;

-слоистость вмещающих пород обеспечивает выборочное развитие метасоматоза по определенным пластам пород и вдоль их контактов;

-секущие тектонические разрывы, во-первых, локализуют скарны, формируя жильные тела, во-вторых, служат каналами, обеспечивающими проникновение скарнообразующих растворов, в-третьих, определяют условия размещения наложенного орудинения поздних стадий скарнообразования.

Физико-химические условия образования. Скарны образуются в результате комбинированного воздействия тепла интрузий и горячих минерализованных газово-жидких водных растворов. Они прогревают окружающие породы, приводя к их перекристаллизации без привноса новых веществ.

При становлении любого интрузивного тела вмещающие породы испытывают термальный изохимический метаморфизм. По сланцам образуются контактовые роговики, по песчаникам ─ кварциты, по известнякам ─ мраморы. Зоны таких преобразований получают развитие вокруг интрузий при любых глубинах и давлении. С другой стороны под влиянием флюидов, выделявшихся в процессе отвердевания интрузии в её эндо- и экзоконтактах происходили аллохимические и метасоматические процессы, образовывавшие скарны. Глубины скарнообразования оптимальны на интервале 0,2 ─ 0,5 км.

Температурный диапазон формирования скарнов: известковых от 1000 до 400°С, магнезиальных магматической стадии от 1000 до 650°С, магнезиальных послемагматической стадии от 650 до 450°С. Процесс образования скарновых месторождений многостадийный. Так, на полиметаллическом скарновом месторождении Верхнее (Приморский край) минералообразование протекало в четыре стадии:1) предрудную скарновую – волластонит-гранатовую (свыше 600°С), 2) скарново-сульфидную (600-400°С), 3) сфалерито-галенитовую (350-120°С), 4) халцедон-кальцитовую (100-20°С), минералы которых отлагались в виде друз в открытых полостях. Таким образом начальная температура скарнообразования не превышает 900°С, а конечная 100-50 °С.

Происхождение скарнов и скарновых месторождений наиболее детально рассматривается в двух гипотезах — инфильтрационно-диффузионной, разработанной Д. С. Коржинским, и стадийной, предложенной П. П. Пилипенко.

Инфильтрационно-диффузионная была разработана Д.С.Коржинским, который вначале выдвинул идею биметасоматического образования скарнов. Скарны образуются по обе стороны разогретого контакта гранитоидной и карбонатной пород, контакт пропитан, горячим раствором, за счет воздействия которого происходит выравнивание состава пород.

Алюминий, кремнезем – во вмещающие породы, кальций, магний – в сторону интрузива. Т.е. происходит встречный диффузионный отток химических элементов из областей высокой концентрации, в области низких концентраций. Между соединениями раствора происходят химически реакции – за счет них образуются минералы скарнов с Ca, Mg, Fe, реже Mn – гранаты (чаще андрадит-гроссуляр) и пироксены (геденбергиты, диопсиды). Температуры биметасоматоза – 800-400°С.Единственный рудный минерал скарнов, который может образоваться в таких условиях – магнетит.

Однако такая теория (биметасоматическая) не объясняла привнос в зону скарнов SiO2. Его не хватало при подсчете баланса вещества. Впоследствии Д.С.Коржинский развил свою теорию и дополнил её инфильтрационной. При инфильтрационном процессе постмагматические растворы могут привносить с собой компоненты, особенно рудные – Cu, Pb, Zn, W, Mo.

Они могут циркулировать по трещинам в экзоконтактах интрузий там откладывать минералы скарнов. Температуры таких растворов могут снижаться от 400 до200°С и даже ниже.

- Гипотеза стадийная П. П. Пилипенко, разработавший стадийную гипотезу, считал, что главная масса вещества скарнов и руд привносится извне специфическими растворами. По мере снижения температуры состав привносимых веществ менялся, обусловливая минеральную зональность. Предполагается, что доминировали метасоматические процессы, протекавшие в шесть стадий.

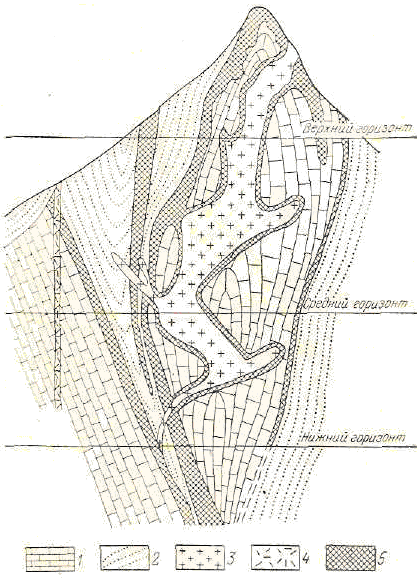

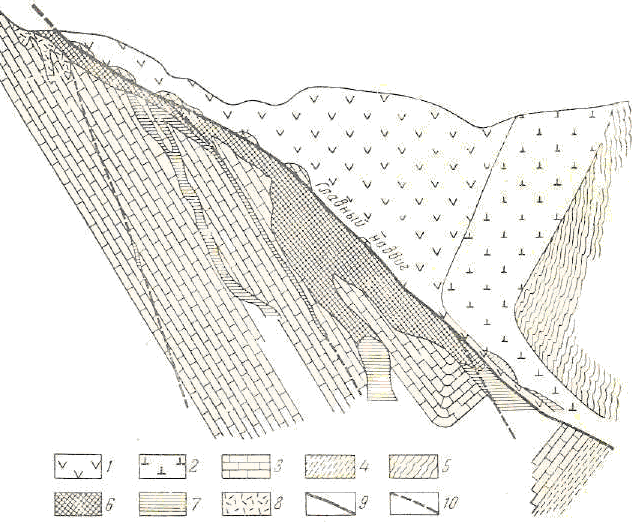

Полезные ископаемые Главная общепринятая систематика по составу полезных ископаемых: 1) железо, 2) вольфрам, 3) медь, 4) свинец-цинк, 5) молибден, 6) олово, 7) бор и другие. Месторождения железа. Гора Магнитная (рис. 24). Это месторождение находится на восточном склоне южной части Уральского хребта. Оно приурочено к приконтактовой зоне сложной гранитоидной интрузии, прорвавшей осадочно-эффузивную толщу пород нижнего карбона, состоящую из известняков, порфиритов и их туфов.  Рис. 24 Схематический геологический разрез горы Магнитной 1.-диорит; 2.-гранодиорит; 3-гранит; 4.-атачит; 5.-нижнекаменноугольный известняк; 6.-скарн; 7.-магнетитовая руда; 8.-диабазовые дайки. Медные месторождения. Медное оруденение в скарнах распространено довольно широко, но редко достигает значительных размеров. В нашей стране к этому типу месторождений относятся Турьинские рудники на Урале (Фроловское) (рис. 25), Чатыркум в Казахстане, Юлия в Восточном Саяне.

Рис. 24 Схематический геологический разрез горы Магнитной 1.-диорит; 2.-гранодиорит; 3-гранит; 4.-атачит; 5.-нижнекаменноугольный известняк; 6.-скарн; 7.-магнетитовая руда; 8.-диабазовые дайки. Медные месторождения. Медное оруденение в скарнах распространено довольно широко, но редко достигает значительных размеров. В нашей стране к этому типу месторождений относятся Турьинские рудники на Урале (Фроловское) (рис. 25), Чатыркум в Казахстане, Юлия в Восточном Саяне.  Рис. 25 Поперечный разрез скарновой залежи Флоровского рудника (по И. Баклаеву) 1.-известняки среднего девона; 2.-кварцевые диориты; 3.-эффузивные порфириты и их туфы; 4.-меденосные скарны; 5.-дайки диоритового порфирита; 6.-разлом Вольфрамовые месторождения Эти месторождения образуют провинции шеелитовых руд в скарнах. К ним относятся Среднеазиатская (Чарух-Дайрон), Хакасская и Южно-Уральская. Шеелитоносные скарны обычно приурочены к контактам гранитоидных пород повышенной основности (гранитоидов, монцонитов), прорывающим известняки. Молибденовые месторождения скарнового типа встречаются редко и обычно локализуются в контактовых зонах умеренно-кислых гранитов, реже лейкократовых гранитов. Наиболее крупное месторождение Тырны-Ауз (Кавказ) (рис. 26).

Рис. 25 Поперечный разрез скарновой залежи Флоровского рудника (по И. Баклаеву) 1.-известняки среднего девона; 2.-кварцевые диориты; 3.-эффузивные порфириты и их туфы; 4.-меденосные скарны; 5.-дайки диоритового порфирита; 6.-разлом Вольфрамовые месторождения Эти месторождения образуют провинции шеелитовых руд в скарнах. К ним относятся Среднеазиатская (Чарух-Дайрон), Хакасская и Южно-Уральская. Шеелитоносные скарны обычно приурочены к контактам гранитоидных пород повышенной основности (гранитоидов, монцонитов), прорывающим известняки. Молибденовые месторождения скарнового типа встречаются редко и обычно локализуются в контактовых зонах умеренно-кислых гранитов, реже лейкократовых гранитов. Наиболее крупное месторождение Тырны-Ауз (Кавказ) (рис. 26).  Рис. 26 Схематический поперечный разрез скарнового месторождения Тырнауз (по А. Пеку) 1.-мраморизованные известняки; 2.-биотитовые роговики; 3.-лейкократовые гранитоиды; 4.-липариты; 5.-скарны Свинцово-цинковые месторождения. Месторождения этого типа встречаются довольно часто в нашей стране и за рубежом. К ним относится группа Тетюхе (мест. Верхнее) (рис. 27) на Дальнем Востоке, Алтын-Топкан и Кансай в Средней Азии; Ютта, Нью-Мексико, Калифорния в США и другие. Изверженные породы, с которыми связаны скарновые свинцово-цинковые месторождения, отличаются своим резко выраженным гипабиссальным обликом и порфировой структурой. Среди них распространены гранит-, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры. Вмещающие породы, как правило, сложены известняками.

Рис. 26 Схематический поперечный разрез скарнового месторождения Тырнауз (по А. Пеку) 1.-мраморизованные известняки; 2.-биотитовые роговики; 3.-лейкократовые гранитоиды; 4.-липариты; 5.-скарны Свинцово-цинковые месторождения. Месторождения этого типа встречаются довольно часто в нашей стране и за рубежом. К ним относится группа Тетюхе (мест. Верхнее) (рис. 27) на Дальнем Востоке, Алтын-Топкан и Кансай в Средней Азии; Ютта, Нью-Мексико, Калифорния в США и другие. Изверженные породы, с которыми связаны скарновые свинцово-цинковые месторождения, отличаются своим резко выраженным гипабиссальным обликом и порфировой структурой. Среди них распространены гранит-, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры. Вмещающие породы, как правило, сложены известняками.  Рис. 27 Схематический поперечный разрез скарнового месторождения Верхнее (по И. Томсону и Н. Мозговой) 1.-кварцевые порфиры; 2.-андезиты; 3.-известняки; 4.-сланцы и песчаники; 5.-кремнистые сланцы;6.-скарны; 7-проекции скарнов; 8.-окисленная цинковая руда; 9.-разлом; 10.-предпологаемые разломы Проектное задание: Изучить особенности формирования скарновых месторождений Вопросы для самоконтроля знаний:

Рис. 27 Схематический поперечный разрез скарнового месторождения Верхнее (по И. Томсону и Н. Мозговой) 1.-кварцевые порфиры; 2.-андезиты; 3.-известняки; 4.-сланцы и песчаники; 5.-кремнистые сланцы;6.-скарны; 7-проекции скарнов; 8.-окисленная цинковая руда; 9.-разлом; 10.-предпологаемые разломы Проектное задание: Изучить особенности формирования скарновых месторождений Вопросы для самоконтроля знаний:

- Что такое скарны?

- Что такое эндо- и экзоскарны?

- Какую форму рудных тел имеют скарновые месторождения?

- Как разделяются скарны по составу исходных пород?

- Какую роль играют тектонические разрывы при формировании скарновых месторождений?

- Какую роль играет слоистость вмещающих пород при формировании скарновых месторождений?

- Какую роль играет поверхность контакта изверженных и вмещающих пород при формировании скарновых месторождений?

- При каких температурах и давлениях образуются скарны?

- Какая разница между биметасоматическими и инфильтрационными скарнами, по Д.С. Коржинскому?

- Стадийная гипотеза образования скарнов.

- Скарновые железорудные месторождения. Примеры месторождений.

- Скарновые железо-кобальтовые месторождения. Примеры месторождений.

- Скарновые вольфрам-молибденовые месторождения. Примеры месторождений.

- Скарновые свинцово-цинковые месторождения. Примеры месторождений.

- Нерудные месторождения скарнов. Примеры месторождений.

Литература [1, с. 105-122] [2, с.103-116] [3, с.164-207]

Источник: studfile.net

Скарновые месторождения

Скарновые месторождения формируются в зонах контактов магматических пород с вмещающими их осадочными или эффузивно- осадочными породами. Именно поэтому их нередко отождествляют с контактово-метасоматическими.

Однако после работ Д. С. Коржинского, указавшего на большую роль обмена компонентами различающихся по составу горных пород, термины «контактово-метасоматические» и «скарновые» не следует считать синонимами. Термин «контактово-метасоматические месторождения» более широкий: и он включает и скарновые месторождения, и месторождения, не связанные со скарнами, а возникающие в процессе метаморфизма па контактах различных пород, например гипербазитов и серицит-кварцевых сланцев (месторождения талька). Под скарнами понимают контактовые метасоматические породы, сложенные определенным комплексом минералов, ведущую роль в которых играют гранат, пироксепы, волластонит, везувиан, скаполит, шпинель, гумит, тремолит и некоторые другие. Контактовые породы, возникшие без метасоматоза, но с близким к скарнам составом называют скарноидами.

Метасоматические породы, сопровождающие скарны, но имеющие отличный от них минеральный состав, называют околоскарновыми. Примером могут служить диопсид-плагиоклазовые породы, сложенные в существенной степени плагиоклазом, нетипичным для скарнов. Скарны развиваются как по вмещающим породам, так и по прорывающим их интрузивам. Скарны, возникшие за счет вмещающих пород, называют экзоскарнами, а заместившие интрузивные породы — эндоскарнами (рис.).

Рис. Схема расположения зон эндо- и экзоскарнов на контакте магматических и вмещающих пород: 1 — известняки; 2 — граниты; 3 — экзоскарны; 4 — эндоскарны

Среди скарновых пород имеются известковые скарны, развившиеся в зоне контакта интрузивов и известняков, и магнезиальные скарны, типичные для зоны контакта интрузивов и доломитов. Выделяют также силикатные скарны, сформировавшиеся по алюмосиликатным породам (папример, туфопесчаникам, вулканическим туфам и др.).

Магнезиальные и известковые скарны различаются по минеральному составу. Среди минералов известковых скарнов следует упомянуть гранат, волластонит, пироксены, эпидот, везувиан, кальцит. Для магнезиальных скарнов характерны форстерит, диопсид, гумит, серпентин, флогопит, гранат, хлоритоид, кальцит. В составе этих скарнов преооладают минералы, содержащие магний.

Также может быть интересно: Месторождения циркония и гафния

Большинство скарнов возникает на сравнительно неболыших глубинах (1—3,5 км). Однако, по данным Д. С. Коржинского и В. А. Жарикова, магнезиальные скарны формируются на значительном удалении от поверхности. По расчетам В. А. Жарикова, глубина их образования может достигать 30—40 км. Но, вероятно, в большинстве случаев она не превышает 15—20 км.

Начальная температура возникновения скарнов обычно не более 900 °С, а завершается скарновый процесс при температурах 100 °С, возможно, 50 °С. Часть скарнов может образовываться на магматической стадии, т. е. в период, когда внедрившаяся во вмещающие породы магма еще не затвердела. Это относится, согласно взглядам Д. С. Коржинского, к магнезиальным скарнам.

Основная же масса скарнов формируется в период, когда магма, по крайней мере в верхних приконтактовых зонах, раскристаллизуется. Об этом свидетельствует тот факт, что скарнированию подвергаются не только вмещающие, но и магматические эндоконтактовые области, кроме того, нередко скарнирование развивается неравномерно — использует тектонические зоны, которые возникают в твердых горных породах. В связи с этим интересно отметить, что скарны развиваются обычно не по всему контакту вмещающих горных пород и интрузивов, а вдоль участков контакта, испытавших тектонические подвижки. Эти подвижки могли осуществиться только после отвердевания магмы в приконтактной зоне.

Развитие эндо- и экзоскарнов осуществляется при встречном перемещении компонентов. Из интрузивных тел во вмещающие породы обычно поступают алюминий, кремний и другие петрогенные, а также ряд металлогенных элементов, а в магматические породы проникаю т кальций, иногда магний и другие элементы.

Обмен компонентами может осуществляться путем диффузии через медленно просачиваю щиеся или практически застойные воды, и скарны при этом называют диффузионными. Мощность диффузионных скарнов, как правило, невелика и измеряется от сантиметров до первых метров, реже десятков метров.

Во многих случаях компоненты переносятся не путем диффузии, а непосредственно перемещающимся потоком водных растворов, т. е. инфильтрацией. Такие скарны названы инфильтрационными. Мощность инфильтрационных скарнов, как правило, значительно больше диффузионных и может достигать нескольких сот метров. В ряде случаев осуществляются в заметных масштабах одновременно и диффузия, и инфильтрация.

Также может быть интересно: Титан. Общие сведения

Для скарнов характерно зональное строение. Эта зональность обусловлена различными факторами, в том числе разной подвижностью компонентов и сменой физико-химических условий скарнообразования во времени.

Например, по первой причине зональность может возникнуть благодаря тому, что более подвижные компоненты проникают на большую глубину в контактирующие породы и там образовываются минералы с их участием. В менее удаленной зоне формируются минералы с участием более инертных компонентов.

К компонентам с повышенной подвижностью или «вполне подвижным» (по Д. С. Коржинскому) относятся в большинстве случаев вода, углекислота и щелочные металлы. Инертны обычно титан, алюминий и некоторые другие. Компоненты изменяют степень подвижности в зависимости от физико-химической обстановки, и инертные в одних случаях они могут стать вполне подвижными в других.

Анализ смены минеральных зон и характер взаимоотношения между зернами минералов позволяют выявлять ряды относительной подвижности компонентов. Например, для диффузионных образований в архее Прибайкалья Д. С. Коржинский приводит следующий ряд: Н2О, СО2, S, SO3, CI, К2O, Na2O, F, CaO, O2, Fe, P2O5, BaO, MgO, SiO2, Al2O3, TiO2. Подвижность возрастает в этом ряду справа налево, причем к инертным компонентам относятся MgO, SiO2, Аl2O3 и ТiO2. Для Турьинских медных рудников этот исследователь установил следующую смену зон, возникших в результате диффузионного процесса:

- 0— нулевая зона исходной породы, т. е. неизменного кварцевого диорита;

- околоскарновая порода, сложенная кислым плагиоклазом, кварцем, диопсидом, сфеном;

- околоскарновая диопсид-плагиоклазовая порода;

- пироксен-гранатовый скарн;

- гранатовый скарн;

- салитовый скарн (салит — разновидность пироксена);

- мраморизованный известняк.

Зональность присуща и диффузионным, и инфильтрационным скарнам. Но если в зонах диффузионных скарнов минералы переменного состава (пироксены, гранат и др.) могут изменять свой состав вкрест простирания зон, то в инфильтрационных скарнах состав минералов в пределах каждой из зон постоянен.

Также может быть интересно: Магматические месторождения титана

Происхождение зональности Д. С. Коржинский и его последователи объясняют в основном изменением состава растворов по пути миграции компонентов. Известную роль в формировании зональности, вероятно, сыграла и смена растворов во времени. Роль смепы растворов в изменении состава скарновых минералов отметил П. П. Пилипенко. По его мнению, на первых стадиях скарнового процесса возникали сухие скарны, т. е. скарны с минералами, лишенными группы (ОН), например гранат, волластонит и др. На стадиях водных скарнов формировались водосодержащие минералы — амфиболы, эпидот и др.

В образовании скарновых месторождений определенную роль в экстракции полезных компонентов из магматических очагов (в том числе и магматических расплавов) могла сыграть термодиффузпя, приводящая к миграции в приконтактные зоны интрузий элементов с большей массой, чем кремний, кислород, алюминий, магний и другие, петрогенные элементы. К таким элементам относятся железо, молибден, свинец, цинк и др. Механизмом термодиффузии можно объяснить и перемещение к периферии захваченных при ассимиляции элементов. Иными словами термодиффузпя может быть дополнительным рудогенерирующим фактором, наряду с такими, как заимствование некоторых компонентов в процессе ассимиляции и контаминации из вмещающих пород (например, обогащение кислых магм железом при захвате расплавом основных эффузивных пород).

Со скарнами связано формирование ряда видов минерального сырья, в том числе месторождения железа, вольфрама и молибдена, меди, олова, свинца и цинка, бора, волластонита, флогопита, берилла, мышьяка и др. Форма тел полезных ископаемых скарновых месторождений линзо- и гнездовидная, штоко- и пластообразная.

Источник: geomineral.ru