Скифы, жители причерноморских степей, поклонялись богу войны Аресу и рассказывали легенды о Геракле — прародителе скифского народа. По крайней мере, так Геродот интерпретировал услышанное им в путешествиях, а сегодняшние историки могут обнаружить отзвуки тех мифологических сюжетов на изящных золотых предметах из причерноморских курганов. Археолог Андрей Новичихин — о том, что делали эллины в далеких городах на севере нынешней Украины и как появился феномен греко-скифского искусства.

Греческая традиция утверждала, что афинский законодатель Солон, не чуждавшийся, несмотря на аристократическое происхождение, торговли, во время путешествий изучал образ жизни и традиции других народов. Это и позволило ему впоследствии составить для афинского народа стройный, тщательно продуманный свод законов: «не сократил его прав, и не дал лишних зато».

Путь в Скифию

Степная полоса Северного Причерноморья не интересовала греческих купцов. Населенная редкими скифскими кочевыми племенами, степь мало что могла дать античному миру. А вот богатые разнообразными ресурсами лесостепные районы, плотно населенные многочисленными земледельческими племенами, сразу же привлекли их внимание. Ведь здесь можно было выгодно — в обмен на вино, парадную металлическую и керамическую посуду, ювелирные изделия — приобрести зерно и другие необходимые античному миру продукты и товары: мед, кожи, меха, льняные ткани…

Скифское золото возвращается Украине!

Надо сказать, что одновременно с греческими торговцами в лесостепные районы Северного Причерноморья устремляются и скифы. Зерновой потенциал земледельческих племен привлекал и эллинов, и варваров.

Однако если греки для приобретения зерна и других продуктов готовы были вести с земледельцами взаимовыгодную торговлю, то кочевники стремились получить всё им необходимое внеэкономическим путем — поначалу попросту грабежом, а впоследствии покорением местного населения и установлением дани. Примечательно, что в конце VII — начале VI века до н. э., в период скифского проникновения в Лесостепь, здесь начинают возводиться сложные земляные укрепления. Археологи еще не пришли к единому мнению о происхождении городищ лесостепной полосы, которых на сегодняшний день открыто более десятка, причем площадь некоторых достигает 20 гектаров. Возможно, они были возведены местными земледельческими племенами в стремлении защитить поселения от нападений кочевников: на некоторых городищах археологи обнаружили следы пожаров, на одном даже последствия «скифской атаки» — участок рва и оборонительного вала, усыпанный бронзовыми наконечниками стрел, некогда выпущенными в защитников укреплений атакующими их кочевниками.

Существует, однако, мнение, что покорившие лесостепные племена скифские цари, которые незадолго перед этим вернулись из походов в Переднюю Азию, где познакомились с городской культурой, заставили местное население возвести окруженные стенами города, ставшие впоследствии экономическими, политическими и религиозными центрами.

Скифское золото: как греки платили скифам дань

Геродотова Скифия и ее боги

По образному выражению одного из историков-антиковедов, сведения о Скифии Геродот получал через «грекоязычных базарных переводчиков» в эллинских городах Северного Причерноморья, прежде всего — в Ольвии. Несомненно, это отчасти сказалось на точности запечатленной им информации.

Так, описывая суровую по сравнению с Элладой природу Скифии, Геродот перемежает реальность с вымыслом или по меньшей мере с преувеличением: «…здесь в течение восьми месяцев мороз такой нестерпимый, что если в это время разлить воду, то грязи не получишь. Но если развести огонь, то ты получишь грязь». По причине сильных холодов быки у скифов безроги, а иногда воздух Скифии наполняется множеством перьев, в которых без труда угадываются снежные хлопья.

Этногеография Скифии в описании Геродота выглядит следующим образом. Главенствующее положение в Скифии занимали скифы царские, считавшие всех остальных скифов своими рабами. Они обитали в междуречье Борисфена (Днепра) и Танаиса (Дона), включая Крым, и занимали самые лучшие для ведения кочевого хозяйства земли. К северу от них в безлесной степи проживали скифы-кочевники. В лесостепных районах Поднепровья Геродот помещает будинов, в земле которых находится город Гелон, а в лесостепном Побужье — скифов-земледельцев.

Рассказывая о скифских богах, Геродот сравнивает их с эллинскими, возможно, следуя давно сложившейся в греко-скифской контактной зоне традиции. Так, по его сведениям, Зевс носит у скифов имя Папай, Гея — Апи, Гестия — Табити, Аполлон — Гойтосир, Афродита — Аргимпаса, Посейдон — Тагимасад. Только Арес, бог войны, не поименован Геродотом по-скифски. Отец истории отмечает, что никому из богов, кроме как Аресу, скифы не сооружают алтарей, однако приносят в жертву животных.

Жертвоприношения же Аресу совершались скифами по особому обряду. Для этого из вязанок хвороста сооружались огромные алтари с площадкой наверху: эти грандиозные сооружения ежегодно подновлялись.

В центре площадки вертикально устанавливался меч-акинак, символизирующий бога войны. Этому мечу ежегодно приносились в жертву овцы и лошади, а кроме них — каждый сотый добытый на войне пленник.

Нельзя не отметить, что у древних греков Арес никогда не пользовался почетом и не считался олицетворением воинской доблести: в греческих мифах он предстает божеством трусливым, завистливым, жестоким, неоправданно свирепым в сражении со слабым противником. И алтарей Аресу, в отличие от других богов, эллины никогда не сооружали. В надгробных эпитафиях погибшим воинам, найденных при раскопках причерноморских греческих городов Пантикапея и Херсонеса, Арес представляется олицетворением хаоса и буйства воинственных кочевников, противоположных упорядоченному миру античного полиса, иллюстрируя известную в ту эпоху культурную оппозицию «эллины — варвары».

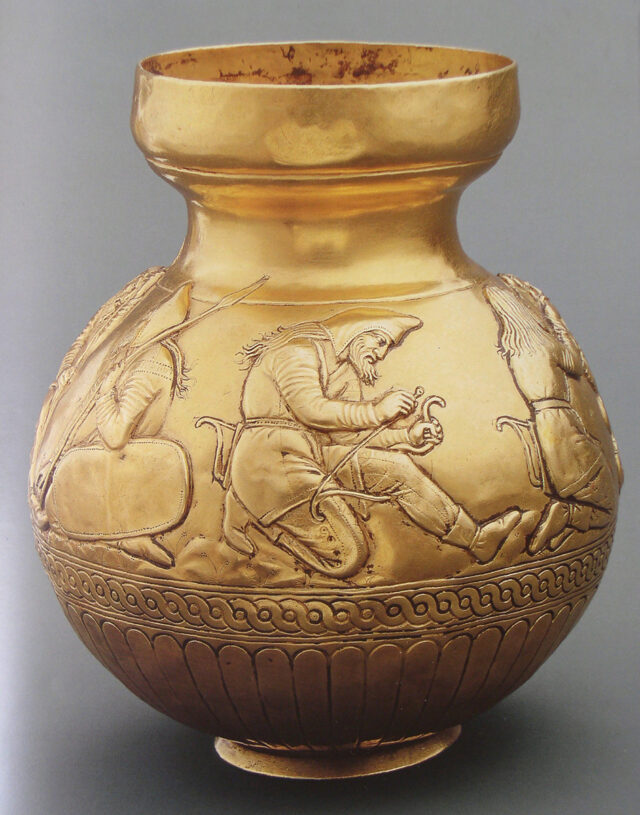

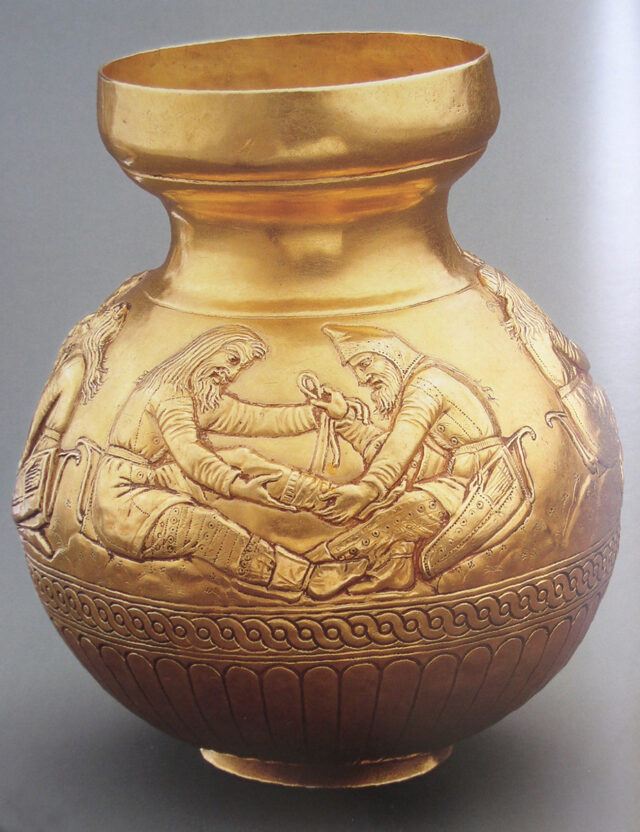

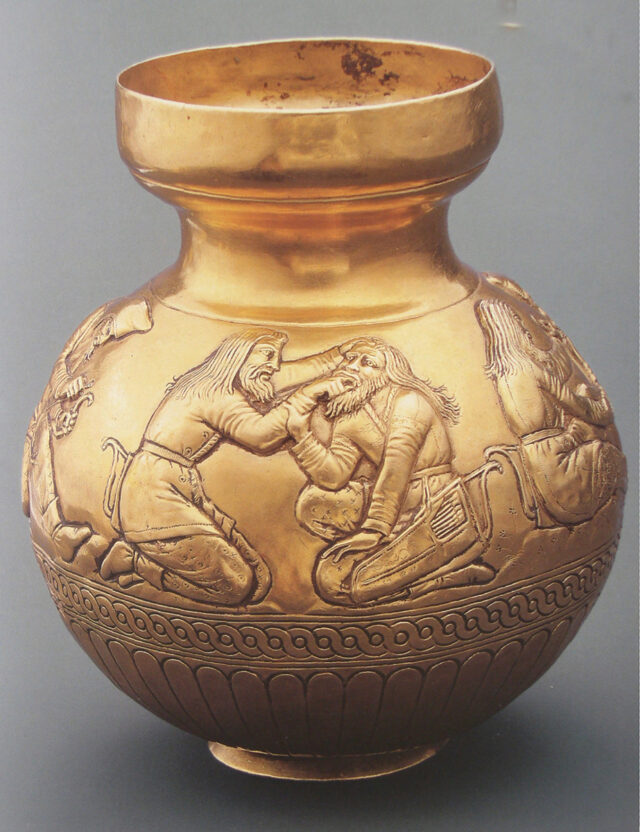

Примечательно, что в скифском царском кургане Куль-Оба в Восточном Крыму был найден золотой кубок, на котором изображен мужчина в скифском костюме, натягивающий тетиву на лук, а рядом две пары скифов, в каждой из которых один оказывает помощь другому. В первой паре скиф перевязывает товарищу ногу, во второй — извлекает у другого изо рта больной зуб. Не исключено, что на сосуде из Куль-Обы запечатлен расширенный вариант рассказанной Геродотом легенды, причем с определенным «хирургическим» уклоном: незадачливые старшие братья получили увечья при неумелом обращении с оружием, ведь сорвавшийся при натягивании тетивы лук нижним концом ударил бы по ноге, а верхним — съездил по зубам. Есть на кубке и еще одна пара персонажей — пожилой скиф рассказывает молодому товарищу древнюю легенду.

Чужие среди своих

Считается, что создателем чаши из Куль-Обы мог быть придворный боспорский ювелир- торевт , работавший в столичном Пантикапее. Из пантикапейских мастерских могли происходить золотые обкладки ножен мечей и налучий, найденные в курганах скифских царей. По меньшей мере на четырех налучиях из скифских царских курганов (Ильинцы, Чертомлык, Мелитопольский и Пятибратний) изображены сцены из жизни Ахилла, героя Троянской войны. Аналогичный золотой горит найден в Северной Греции, в гробнице, принадлежавшей, по мнению ученых, македонскому царю Филиппу II, отцу Александра Македонского.

Судя по находкам из северопричерноморских курганов, скифским царям пришлись по душе греческие история и мифология, особенно в части, касающейся войны и оружия.

Однако для некоторых представителей скифской знати чрезмерное увлечение эллинской культурой закончилось трагически. Геродот сообщает о двух таких случаях.

Скифский царевич Анахарсис, еще в юности отправившийся в Афины и заслуживший славу одного из семи мудрецов, решил вернуться в Скифию. По пути на родину он посетил многие земли и, попав в Кизике на пышное греческое празднество в честь Матери богов, дал обет: «если здравым и невредимым возвратится к себе», то совершит богине богатое жертвоприношение и устроит сходное с кизикийским празднество. Достигнув области Гилея — лесистой местности в устье Борисфена (Днепра), — Анахарсис принялся за совершение обещанного обряда — «с бубном, увешав себя священными изображениями». Кто-то из скифов, увидев это, донес царю Савлию, брату Анахарсиса, и тот, немедленно явившись к месту священнодействия, убил Анахарсиса выстрелом из лука. Геродот нравоучительно заключает, что Анахарсис погиб «из-за чужеземных обычаев и из-за общения с греками».

Еще более драматична судьба скифского царя Скила. Матерью Скила была гречанка, одна из жен царя Ариапифа, которому Скил наследовал. Мать обучила его греческому языку и посвятила в эллинские религиозные обычаи. Скил настолько проникся греческой культурой, что стал «недоволен скифским образом жизни».

Царь время от времени приходил со своим войском к стенам Ольвии, оставлял воинство в предместье, а сам в одиночестве отправлялся в город, где у него был собственный богатый дом, украшенный на греческий манер скульптурами сфинксов и грифонов. Войдя в город, Скил облачался в эллинскую одежду «и во всем остальном пользовался эллинским образом жизни и приносил жертвы богам по законам эллинов». Так продолжалось месяц и более, затем Скил, одевшись по-скифски, возвращался к войску и продолжал править Скифией.

Но однажды какой-то ольвиополит провел в город нескольких скифских предводителей, и те увидели, как их царь в вакхическом исступлении участвует в празднестве в честь Диониса. Когда Скил вернулся к войску, скифы восстали против него: мятеж возглавил один из его братьев, царевич Октамасад. Скил попытался укрыться во Фракии, но фракийский царь Ситалк, не желая войны со скифами, выдал беглеца Октамасаду, и тот собственноручно казнил Скила, став новым скифским царем.

Реальность существования Скила подтверждается находкой на территории древней Фракии (куда, как известно, бежал свергнутый царь) золотого перстня с изображением женского божества и написанным по-гречески именем Скила.

Более того, по мнению петербургского ученого-скифолога Андрея Алексеева, на золотом гребне из скифского кургана Солоха (который считается возможным погребением Октамасада) изображен поединок Скила и Октамасада: последнему помогает в сражении Орик, еще один из упомянутых Геродотом царевичей — сыновей Ариапифа.

Завершая рассказ о трагической судьбе Скила, Геродот еще раз отмечает: «Вот таким образом скифы охраняют свои обычаи, а тех, кто перенимает чужеземные законы, вот так наказывают». Но кто знает, может быть, за рассказами о неизбежности наказания за отступничество лежит обычная борьба за власть, свойственная правителям многих народов, а не только скифским царям.

Северное Причерноморье на несколько столетий стало контактной зоной эллинской и скифской культур. Скифы охотно пользовались греческой посудой, другими предметами роскоши, с удовольствием пили греческое вино (не считая, впрочем, необходимым смешивать его с водой). Греки же позаимствовали у скифов одежду — короткий кафтан, штаны, сапоги, — более подходящую для местного климата.

В вооружении воинов греческих полисов вскоре появились скифские мечи-акинаки, трехгранные наконечники стрел, да и конница стала играть заметную роль в военном деле. Происходил симбиоз культур, создавались синкретические художественные памятники, которые современные исследователи определяют как «греко-скифское искусство». А начало всему положили первые путешествия эллинов в далекую и чуждую Скифию.

Источник: knife.media

Самые ценные ископаемые Украины

Вожди кочевников желали максимум комфорта в загробной жизни. Поэтому вместе с ними в могилы клали жен, рабов, лошадей, оружие и массу золота. В украинской земле не находили ничего дороже, чем скифские украшения.

В 8 веке до нашей эры ираноязычные племена пришли из Азии на побережье Азовского и Черного морей, а вскоре начали расселяться ближе к Днепру. Они не были похожи на нынешних степных кочевников — имели светлые волосы и серые глаза. Себя называли сколотами, то есть лучниками. Греки, которые 7 веку до н. э. создали первые полисы в Причерноморье, звали их скифами.

«Кожу с головы сдирают таким образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею», —

Геродот, «История» (5 век н. э.)

Все народы, которым не повезло стать соседями скифов, отмечали их воинственность и жестокость. Греческий историк Геродот писал, что для получения своей части добычи после набега всадник должен был предъявить голову убитого врага. Из снятых скальпов делали плащи и полотенца, из содранной кожи рук — чехлы для колчанов.

Боевой дух и кровожадность отпечатались в скифских изделиях из золота. На них изображали диких животных, воинов, элементы сурового быта. Динамичный и первобытный стиль прозвали «звериным».

Расцвет скифской культуры пришелся на 4 век до н. э., когда была создана большая часть найденных археологами драгоценностей. После этого Скифское царство просуществовало 800 лет. В 3 веке нашей эры на землях Причерноморья откочевали племена готов и потеснили скифов. Еще через столетие случилось нашествие гуннов.

Скифы смешались с другими народами и утратили идентичность, но оставили на территории Украины множество следов своей культуры. WAS отобрал самые ценные — в прямом значении.

Подвески «Голова Афины». Курган Куль-Оба, Крым

Греческие колонии активно торговали с соседями. Скифы продавали изделия из кожи и сбрую, а взамен получали ткани, вино и золото. Со временем греческие мастера научились по заказу богатых скифов делать украшения в зверином стиле. Прекрасный пример такого сотрудничества случайно нашли в крымском кургане Куль-Оба.

В 1830 году правительство Российской империи переселяло семьи отставных офицеров из Севастополя в Керчь. Камень для строительства нового жилья брали неподалеку, из холма Куль-Оба. Работами руководил Павел Дюбрюкс, смотритель Керченских соляных озер и археолог-любитель по совместительству. Скоро он понял, что Куль-Оба создала не природа, а человек.

Внутри покоился скифский царь. На голове — золотая диадема, запястья — в золотых браслетах, на шее – золотой диск в 461 грамм весом. Скифы верили, что загробная жизнь продолжает земную. Поэтому все ценное, включая жен и рабов, клали к важному покойнику в могилу.

Предполагаемая жена царя покоилась недалеко от него, тоже вся в золоте. Самые интересные предметы — две парные височные подвески греческого происхождения с портретом богини Афины на них. Лицо напоминает знаменитую статую Афина Парфенос работы Фидия (5 век до н. э.), но само украшение явно делалось под скифский вкус.

Хранится в Эрмитаже, Санкт-Петербург.

Бляха с оленем. Курган Куль-Оба, Крым

После вскрытия гробницы в Куль-Оба туда ночью проник местный грек Дмитрий Бавро с двумя подельниками. Они нашли множество золотых бляшек, а под напольными плитами — богатый тайник. Шейную гривну с золотыми львиными головами на концах грабители разрубили топором на три части.

Позже Бавро пришел с повинной к руководителю раскопок Павлу Добрюксу, которого знал лично. Дмитрий рассказал о преступлении и сдал свою долю награбленного: часть гривны с львиной головой на конце и бляху в виде оленя, когда-то украшавшую щит воина. За возвращение сокровища Бавро получил 1200 рублей от Николая I. Царь объявил о вознаграждении за возврат других драгоценностей из Куль-Оба, но за ним так никто и не обратился.

Хранится в Эрмитаже, Санкт-Петербург.

Изделие в виде обруча, носившееся на шее.

Золотой гребень. Курган Солоха, Запорожская область

Солоха – курган скифского царя или богатого вельможи. Экспедиция востоковеда и археолога Николая Веселовского в 1912 году обнаружила его на левом берегу Днепра неподалеку от Каменки-Днепровской. Веселовский хорошо разбирался в древних курганах и считался лучшим специалистом по народам железного века в Российской империи.

В кургане Солоха экспедиция нашла две могилы. Усыпальница женщины была разграблена, но захоронение мужчины почему-то осталось нетронутым. В нем также лежали скелеты оруженосца, слуги, конюшего и пять лошадей. Воин был в доспехах, рядом с ним положили бронзовый шлем и золотой гребень.

На гребне изображен бой трех скифов. Крайний справа только что потерял коня и теперь ведет бой пешим. Шансов мало. Против него — всадник в дорогом пластинчатом доспехе и греческом шлеме. На помощь всаднику спешит рядовой воин с коротким мечом и щитом.

Хранится в Эрмитаже, Санкт-Петербург.

Горит со сценами жизни Ахилла. Мелитопольский курган, Запорожская область

В 1954 году житель Мелитополя провалился в подземелье, когда копал колодец. Археологи нашли внутри два захоронения. В могиле знатной скифянки с рабыней сохранились остатки погребальной колесницы и около 4000 золотых украшений. В могиле воина обнаружены два скелета коня, боевой пояс, золотые бляхи и золотая оббивка горита со сценами из жизни Ахилла.

Жизнь героя «Илиады» иллюстрирована подробно. Скорее всего, украшение делали греческие мастера. Основной сюжет читается слева направо, как в комиксах или христианских житиях. Он начинается с того, как маленький Ахилл учится стрелять из лука, и заканчивается сценой, в которой мать уносит прах убитого Ахилла домой. Нашлось на горите место и для звериного стиля: в верхнем ряду изображены собака, заяц, львица, пантера и олень.

Оригинал хранится в Музее исторических драгоценностей Украины, копия — в Запорожском областном краеведческом музее.

Футляр для лука и стрел.

Серебряная чаша. Гайманова могила, Запорожская область

В 1970 году ученые Института археологии АН УССР спешно исследовали курганы на землях, по которым планировалось провести оросительные каналы. Крупный скифский курган Гайманова могила стоял возле деревни Балки Васильевского района в окружении пяти десятков меньших. Археологи проверили 22 — разграблены. Вскрыли четыре могилы в центральном — то же самое. Когда группа уже покидала курган, участник экспедиции Борис Мозолевский нашел тайник с большим числом ценных предметов.

«Всякий раз, когда хотят выпить вина покрепче, говорят: «Налей по-скифски!»» — писал Геродот.

Самой известной находкой стала серебряная чаша с позолотой. На ней изображены шесть скифов. Двое беседуют, они в парадных одеждах, с плеткой и булавой в руках — вожди. С обратной стороны мужчина постарше передает что-то молодому. В этом видят сюжет из эпоса или фиксацию важного события, например, заключения договора между племенами.

Под одной ручкой помещен пожилой воин, стоящий на коленях. Скиф под другой пьет неразбавленное вино из бурдюка. Этому кочевники научили греков, обычно разбавлявших вино водой.

Источник: was.media

M AEOTIS · — · МЕОТИДА

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

Гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.)

Золото. Высота 12,3 см., толщина 0,7 см.

В верхней части изображена битва скифских воинов. Разглядывая гребень с обеих сторон, можно получить точные сведения об одежде скифов и их вооружении. Греческий ювелир был хорошо знаком с жизнью скифов. Такие изделия создавались в мастерских Боспорского царства, где в тесном соседстве жили эллины и варвары.

Сосуд из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э.)

Электр. Высота 13 см. Хранится в Государственном Эрмитаже.

Сосуды такой формы нередко встречаются в скифских погребениях. Они изображены на различных изделиях и, очевидно, имели ритуальное значение.

На этом сосуде изображены четыре сцены, служащих иллюстрацией к рассказу Геродота о происхождении скифских царей. Прародитель скифов Таргитай (в греческом варианте — Геракл) предназначил власть над Скифией тому из трёх своих сыновей от местной богини, кто сможет натянуть тетиву на его могучий лук. После неудачных попыток двух старших сыновей царство досталось младшему — Колаксаю, которого греки называли Скифом. «От этого Скифа произошли все скифские цари».

«Сцены врачевания» показывают травмы, полученные старшими сыновьями в результате неудачных попыток.

Шлем из кургана Ак-Бурун (IV в. до н.э.)

Золото. Высота 14,4 см.

Найден недалеко от г. Керчь в захоронении скифского, сарматского или меотского вождя. Изготовлен в мастерской Боспорского царства, о чем говорит девятилепестковый цветок каллы.

Хранится в Государственном Эрмитаже.

Фиала из кургана Солоха (IV в. до н.э.)

Золото. Диаметр 22 см. Высота 3,1 см. Хранится в Государственном Эрмитаже.

Фиалы относились к числу священных предметов. Скифы носили их на поясе. Поверхность этой фиалы покрывает 21 изображение сцен терзания хищниками копытных. Судя по стилю изображения животных, художник был греческим мастером.

В скифских курганах найдено огромное количество оружия.

Обкладка ножен меча из курганов Чертомлык и «Пять братьев» (IV в. до н.э.)

Золото. Длина 54,4 см.

Одинаковые ножны были найдены в скифских царских курганах Чертомлык (Приднепровье) и Пять братьев (дельта Дона, около Елизаветовского городища).

Вверху, на боковом выступе, изображён грифон, терзающий лань.Внизу представлен ряд сцен битвы греков и варваров. Некоторые из них показаны более детально ниже. Считается, что место изготовления ножен — одна из мастерских Боспорского царства эпохи Александра Македонского.

Ахеменидский меч из кургана Чертомлык (конец V в. до н.э.)

Золото, железо. Длина рукоятки 15 см.

Парадный меч является образцом иранского искусства времени державы Ахеменидов, распавшейся под ударами войск Александра Македонского. Считается, что меч вместе с комплектом оружия из кургана Чертомлык (ножны, горит) был подарен великим полководцем скифскому царю.

Обкладка ножен меча из Мельгуновского кургана (VII в. до н.э.)

Золото, длина 43,3 см. Найден в Приднепровье на 140 лет раньше келермесского меча. Оба меча настолько похожи, что, воэможно, они были изготовлены в одной мастерской.

Секира (боевой топор). VII в. до н.э.

Золото, железо. Длина 72 см. Хранится в Государственном Эрмитаже

Найдена в Келермесском кургане I. Использовалась в ритуале жертвоприношения. Показывает смешение переднеазиатских мотивов («древо жизни») с собственно скифскими (стилизованные животные с подогнутыми ногами — скифский звериный стиль).

Нащитная бляха в виде оленя (VII в. до н.э.)

Золото. Длина 31,5 см..

Найдена в кургане у станицы Костромскй (Прикубанье). Место находки дало второе название памятнику — «Костромской олень». Один из шедевров искусства скифского искусства. Метко схваченный силуэт, лаконизм и обобщенность форм придают фигуре удивительную динамичность, ощущение внутренней энергии и силы.

Нащитная бляха в виде пантеры (VII в. до н.э.)

Золото, инкрустация. Длина 32,6 см. Келермесский курган I.

Блестящий образец скифского звериного стиля. Передана мощь и агрессивность хищника, подчеркнута острота его слуха, зрения и обоняния. Для усиления магическогй силы изображения на лапах и хвосте помещены еше 10 маленьких, свернувшихся клубком хищника — типичный мотив скифского искусства.

Бляха в виде хищной птицы (кон. VII — нач. VI вв. до н.э.)

Бляха выполнена в виде рельефной фигуры хищной птицы с раскрытыми остроконечными крыльями. В древнейшем богатом погребения скифской культуры в Приднепровье, так называемом Мельгуновском кладе, было найдено 17 массивных фигурок птиц с распущенными крыльями аналогичных этой бляхе.

Бляшка «Богиня в калафе» из кургана Куль-Оба (IV в. до н.э.)

Золото. Высота 3,3 см. Хранится в Государственном Эрмитаже.

Богиня с калафом на голове держит в левой руке бородатую маску Силена. Некоторые исследователи считают, что это отрубленная мужская голова. Из плеч богини вырастают шеи рогатых львиноголовых грифонов, а нижняя часть её тела представлена в виде сложной пальметты с лепестками из змей, птичьих голов и грифонов.

Вероятнее всего это Апи, прародительница скифов, богиня земного и водного начала.

Источник: meotis.livejournal.com