В Часовне-музее храма Воскресения Христова (Спас на Крови) состоялось открытие выставки «Из глубин до небес. Карельский камень в убранстве Исаакиевского собора», приуроченной к 165-летию окончания строительства и освящения собора.

Торжественная часть началась с приветственного слова директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ю. В. Мудрова. Юрий Витальевич поблагодарил гостей и участников за живой интерес к выставке, а также обратил внимание присутствующих на то, что сегодняшнее событие — продолжение плодотворного сотрудничества. Напомнил о совместной межмузейной выставке, прошедшей в нынешнем году на территории Петрозаводска в Национальном музее Республики Карелия.

На мероприятии присутствовали сотрудники организаций, принимавших участие в подготовке выставки. С приветственными словами выступили начальник Архивного управления Ленинградской области А. В. Савченко, директор Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге Ю. И. Крипатова, заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга В. Н. Немина, заместитель директора по научной работе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» А. В. Голованова, коллеги из Национального музея Республики Карелия — заместитель директора Ф. В. Немченко и специалист отдела научно-выставочной и культурно-образовательной деятельности М. Н. Вержиковский, директор Научно-технической библиотеки Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I О. В. Забарина, ученый секретарь Регионального музея Северного Приладожья И. В. Борисов, генеральный директор Союза реставраторов Санкт-Петербурга О. Ю. Карапакова, директор Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга Л. И. Николаева.

«Музеемания». Исаакиевский Собор

Среди почётных гостей и участников выставки на мероприятии присутствовали заведующая отделом редких книг и рукописей научно-технической библиотеки университета М. А. Ткаченко, сотрудник отдела информации и научного использования документов Российского государственного исторического архива А. В. Пашкова, а также коллеги из музеев Петербурга и других регионов, искусствоведы и художники.

В завершение официальной части Юрий Витальевич Мудров поблагодарил сотрудников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» за участие в подготовке выставки, а затем пригласил гостей на экскурсию по экспозиции.

Выставка «Из глубин до небес. Карельский камень в убранстве Исаакиевского собора» рассказывает историю каменоломен тивдийского и рускеальского мрамора. На экспозиции представлена информация о передаче ломок в ведомство комиссии по строительству Исаакиевского собора, численности рабочих, условиях их труда, инструментах, использовавшихся для выломки пород. Добыча, обработка, а также весьма непростая транспортировка декоративного камня стала делом нескольких поколений мастеров-каменотесов и купцов из Карелии и близлежащих регионов. Образцы декоративного карельского камня (рускеальского и тивдийского мрамора, шокшинского кварцита, соломенской брекчии, гранита, нигозерского сланца), представленные в разной степени обработки, позволяют увидеть, как на полированной поверхности в полной мере начинает проявляться вся красота рисунка карельских пород.

Подъём на колоннаду Исаакиевского собора

На выставке широко представлены архивные документы: переписка комиссии по строительству Исаакиевского собора, контракты о найме рабочих и поставке облицовочного камня, отчеты, выполненные по итогам инспекций, а также карты, чертежи и инструменты для выломки и обработки горных пород.

Литографии, сделанные по рисункам Огюста Монферрана, рассказывают о ходе строительства собора и показывают всю грандиозность работ с камнем.

В 2023 году Исаакиевский собор отмечает 165-летие окончания строительных работ — 30 мая 1858 года состоялось его торжественное освящение. На возведение храма, который должен был увековечить память императора Петра I, а также стать олицетворением политического триумфа монархии, потребовалось сорок лет.

Наружному и внутреннему убранству собора следовало поражать воображение каждого, кто его видел, и особую роль в этом отвели декоративно-облицовочному камню. Храм украсили величественные монолитные колонны из гранита, изысканная мраморная облицовка, наборный пол, дорогостоящие малахитовые и лазуритовые колонны в иконостасе. Большая часть декоративного камня была добыта в Карелии, на рускеальских и тивдийских мраморных ломках. Промышленная разработка данных месторождений началась во второй половине XVIII века и напрямую была связана со строительством предшественника творения Огюста Монферрана — третьего Исаакиевского собора по проекту Антонио Ринальди. По указу Сената 1768 года мрамор и гранит для строительства храма в Санкт-Петербурге надлежало добывать в карельском регионе, и вскоре край стал главным поставщиком декоративного камня для столицы.

За предоставленные уникальные экспонаты Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» выражает искреннюю благодарность Национальному музею Республики Карелия, Российскому государственному историческому архиву, Научно-технической библиотеке Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Институту геологии Карельского научного центра Российской академии науки, Ленинградскому областному государственному архиву в городе Выборге.

Выставка экспонируется по 27 августа.

Часовня-музей храма Воскресения Христова (Спас на Крови). Наб. канала Грибоедова, д. 2а.

Источник: cathedral.ru

Исаакиевский собор. Что нужно знать об одном из самых известных храмов России

История Петербурга знает четыре Исаакиевских храма. Первую, деревянную, церковь построили в 1707 году на территории Адмиралтейства по указу Петра I. Император Петр Алексеевич родился 30 мая по старому стилю — преподобный Исаакий Далматский был его небесным покровителем. В 1712 году Петр I венчался здесь со своей второй супругой Екатериной Алексеевной. А в 1722 году он подписал указ, что моряки Балтийского флота должны принимать присягу только в храме преподобного Исаакия.

Со временем небольшой храм обветшал, и было решено построить новую каменную Исаакиевскую церковь, более вместительную и ближе к Неве. Но в 1760 году разобрали и ее — воды Невы подмывали фундамент здания. Третий собор построили дальше от воды. Над ним начал трудиться сначала Антонио Ринальди при императрице Екатерине II, а достраивал Винченцо Бренна уже при императоре Павле I. В итоге выглядело здание нелепо — стройка начиналась из мраморных плит, а закончилась обычными кирпичами.

100 лет в лесах

В 1809 году объявили конкурс на возведение нового храма — третий собор не соответствовал облику Санкт-Петербурга. Условием конкурса было сохранить три освященных алтаря действующего храма. Архитекторы подавали проекты, но все они были отвергнуты Александром I.

Дело сдвинулось только тогда, когда на стол императору попали рисунки молодого архитектора Огюста Монферрана. В 1818 году он подготовил проект, в котором предполагал сохранить алтарную часть третьего собора, некоторые детали интерьера, а также соединить старый и новый фундаменты. Проект получил одобрение императора.

Четвертый собор торжественно освятили 12 июня/30 мая 1858 года, в день памяти преподобного Исаакия Далматского, в присутствии императора Александра II.

На Петровской и Исаакиевской площадях устроили трибуны для народа, которых все равно не хватило — люди забирались даже на крыши ближайших домов. Окончательно же строительные леса с собора сняли только в 1916 году.

Внутреннее убранство

В Исаакиевском соборе есть уникальное собрание монументальной живописи первой половины XIX века — 150 живописных изображений. Для работ над росписями были привлечены художники-академисты К. Брюллов, П. Басин, Ф. Бруни, В. Шебуев, А. Марков, Н. Алексеев, П. Шамшин, Ф. Завьялов и другие. Плафон центрального купола площадью более 800 кв. м «Богородица во славе» выполнен К. Брюлловым, но из-за болезни мастера в 1848 году закончен П. Басиным.

В оформлении собора использованы уральский малахит и бадахшанский лазурит; шокшинский порфир, черный сланец, разноцветные мраморы: розовый тивдийский, желтый сиенский, красный французский.

Для внутренней отделки собора использовался русский и итальянский мрамор: белый, темно-красный, белый каррарский, редкий темно-красный мрамор. Особенность иконостаса — восемь малахитовых и две лазуритовые колонны.

В 1843 году за престолом главного придела установили витраж с изображением воскресшего Христа. Площадь витража — 28,5 квадратных метров, высота — 9,5 метров, детали скреплены свинцовыми пайками. Витраж «Воскресший Христос» — один из крупнейших памятников в истории витражного искусства в России.

Святыни

В день освящения Святейший Синод пожертвовал Исаакиевскому собору святыни с частицей Креста Господня и частицей мощей апостола Андрея Первозванного. В собор поместили чудотворный список Тихвинской иконы Божией Матери. Через год на пожертвования верующих для иконы создали золотую ризу с бриллиантами и драгоценными камнями весом более 12 кг. В соборе находились утраченные в советское время Нерукотворный Образ Спасителя в серебряной ризе с бриллиантами; икона великомученика Пантелеимона с частицей его мощей в серебряно-позолоченной ризе — дар собору в 1871 году от афонского Пантелеимонова монастыря.

С правой стороны амвона на особом аналое пребывал Нерукотворный Образ Спасителя письма Ф. Ф. Ухтомского (1693), перед которым молился император Петр I.

XX век

С 1858 по 1924 год собор был главным, кафедральным собором Санкт-Петербургской (Петроградской) епархии и главным собором Российского государства.

В мае 1922 года в ходе изъятия церковных ценностей из собора вывезли 48 кг золотых изделий, более 2 тонн серебряных украшений.

А в 12 апреля 1931 года в храме был открыт один из первых антирелигиозных музеев Советской России.

В 1990 году в соборе прошло первое после длительного перерыва богослужение; регулярные еженедельные службы начали совершаться с 2002 года, а с осени 2015 года в соборе совершаются ежедневные утренние и вечерние богослужения.

Как проехать:

Санкт-Петербург, м. Невский проспект

Подготовил Кирилл Баглай

Смотрите также:

Кому принадлежал Исаакиевский собор до революции?

Передача Исаакиевского собора Церкви. За и против в Слайдах

Редакция благодарит за помощь руководителя Сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталью Родоманову и начальника ГМП «Исаакиевский собор» Александра Квятковского

Источник: foma.ru

Легенды и факты в истории Исаакиевского собора

1 храм: еще в 1707 году в строящемся городе по велению Петра I была поставлена церковь Исаакия Далматского. *Император недаром решил почтить именно его – он родился в день святой памяти преподобного, 30 мая по юлианскому календарю.

Здесь, в наспех построенной сырой и пропитанной корабельной смолой церкви, венчались в 1712 году Петр I и Марта Скавронская (Екатерина I).

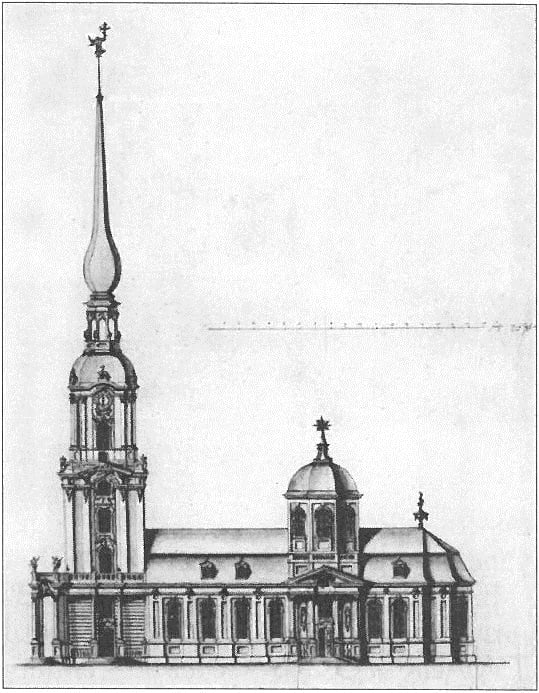

2 храм: вторую, уже каменную, церковь Исаакия Далматского заложили в 1717 году – первая к тому времени уже обветшала. Храм стоял на берегу Невы, примерно на том месте, где сейчас возвышается Медный всадник. Постройка очень напоминала Петропавловский собор архитектурным решением и высоким шпилем.

Однако береговой грунт под церковью постоянно проседал, а в 1735 году он был сильно поврежден ударом молнии. Тогда пригласили архитектора Савву Чевакинского, чтобы он оценил состояние собора. Он не стал лукавить и заявил, что постройка долго не продержится. Нужно было менять место расположения собора и строить его заново. С этого момента и началась история того Исаакиевского собора, который мы знаем.

3 храм: Савву Чевакинского назначили в 1761 году руководителем строительства нового Исаакиевского собора, но подготовка затянулась, и вскоре архитектор подал в отставку. Его место занял Антонио Ринальди, а торжественная закладка собора состоялась только в 1768 году. Ринальди руководил строительством вплоть до смерти Екатерины II, а после этого уехал за границу. Здание было возведено только до карниза. По указанию Павла I за собор взялся Винченцо Бренна, который изменил проект.

Мрамор для облицовки перенаправили в Михайловский замок, поэтому собор выглядел странно – кирпичные стены высились на мраморном основании. Этот «памятник двух царствований» освятили в 1802 году, но вскоре стало ясно, что он портит облик «парадного Петербурга». При Александре I дважды проходил конкурс на его облагораживание: в 1809 и 1813 годах. Все архитекторы предлагали просто снести его и построить новый, поэтому император поручил инженеру Августину Бетанкуру заняться проектом реконструкции собора лично.

Он перепоручил это дело молодому архитектору Огюсту Монферрану. Мастера тогда имелись в Петербурге и поопытнее, но француз оказался ловким дипломатом. Он изготовил и передал царю сразу 24 проекта в самых разных стилях, даже в китайском. Такое рвение императору понравилось, и Монферран был назначен придворным архитектором.

4 храм: Новый собор заложили в 1819 году, но проект Огюсту Монферрану пришлось дорабатывать еще шесть лет. Строительство же затянулось почти на сорок лет, что породило слухи о неком предсказании, которое архитектор получил от ясновидца. Якобы колдун напророчил ему, что он умрет, как только достроит собор. И действительно, спустя месяц после церемонии освящения собора архитектор умер.

Еще одна легенда гласит, что Александр II заметил среди скульптур святых, поклоном приветствующих Исаакия Долматского, самого Монферрана держащим голову прямо. Отметив про себя гордыню архитектора, император якобы не подал ему руки и не поблагодарил за работу, отчего тот расстроился, слег и умер.

На самом же деле Монферран умер от острого приступа ревматизма, случившегося после перенесенного воспаления лёгких. Он завещал похоронить себя в Исаакиевском соборе, но император Александр II не дал на это согласия. Вдова Монферрана увезла тело зодчего в Париж, где он и был похоронен на Монмартрском кладбище.

Инженерное чудо

В процессе строительства собора было использовано много технологий, оригинальных и дерзких для своего времени. Здание было необычайно тяжелым для болотистого грунта, и для его строительства потребовалось вбить в основание фундамента 10 762 сваи. Это заняло пять лет, и под конец горожане стали шутить на этот счет – мол, забили как-то сваю, а она полностью ушла под землю. Забили вторую – и от нее ни следа. Третью, четвертую и так далее, пока не пришло письмо из Нью-Йорка: «Вы испортили нам мостовую! На конце бревна, торчащего из земли, клеймо петербургской лесной биржи «Громов и К!»

Отдельного внимания стоят гранитные колонны собора. Гранит для них добывали на берегу Финского залива, у Выборга. Каменотесы изобрели специальный способ извлечения монолитных глыб: просверливали в породе отверстия, вставляли в них клинья и били, пока в камне не появлялась трещина. В трещину вставляли железные рычаги с кольцами, сквозь кольца продевали канаты.

40 человек тянули за канаты и постепенно выламывали гранитные блоки. Доставляли камни в город по рельсам, хотя железной дороги в России тогда еще не было.

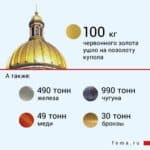

Установка 48 колонн заняла два года и завершилась в 1830 году, а в 1841 впервые в истории 24 колонны весом по 64 тонны каждая подняли на высоту более 40 метров, чтобы установить вокруг купола. На золочение купола ушло более 100 килограммов червонного золота, еще 300 килограммов потребовалось для золочения интерьера. Исаакиевский собор – четвертый в мире по величине, его вес составляет 300 тысяч тонн, а высота – 101,5 метр. Колоннада Исаакия остается самой высокой обзорной площадкой в центре города.

Залог силы Романовых

Невероятно затянувшееся строительство собора не могло не породить массу домыслов и слухов, всем казалось, что в этом долгострое есть что-то таинственное, как в покрывале, которое Пенелопа ткала для Одиссея и тайком распускала.

Заложенный в 1819 году собор завершили только в 1858, но и после освящения храм постоянно нуждался в ремонте и доработке, строительные леса еще долгие годы стояли неразобранными.

В итоге родилась легенда о том, что пока стоят леса — правит и династия Романовых. Сходилось и то, что средства на все доделки выделяла царская казна. Окончательно леса с Исаакиевского собора впервые сняли в 1916 году, незадолго до отречения от российского престола императора Николая II в марте 1917 года.

Еще один миф гласит, что у ангелов на фасадах Исаакиевского собора — лица членов императорской семьи.

Собор уходит

Невероятная тяжесть собора поражала воображение современников не меньше, чем поражает нас сегодня. Исаакиевский собор — самое тяжелое здание в Петербурге. Много раз ему пророчили обрушение, но несмотря ни на что он держится до сих пор.

Одна из городских легенд гласит, что известный шутник, один из создателей образа Козьмы Пруткова Александр Жемчужников как-то ночью переоделся в мундир флигель-адъютанта и объехал всех ведущих столичных архитекторов с приказанием «наутро явиться во дворец ввиду того, что провалился Исаакиевский собор». Несложно представить, какую панику вызвало это извещение.

Впрочем, легенда о том, что Исаакиевский собор постепенно и незаметно оседает под тяжестью собственного веса, жива до сих пор.

Маятник Фуко

Большевики пытались использовать Исаакий для антирелигиозной пропаганды. Для этого в 1931 году в нем повесили маятник Фуко, наглядно иллюстрирующий вращение Земли. Собранные в храме комсомольцы были в восторге: многие спорили, будет ли сбит поставленный на специальную подставку спичечный коробок или нет.

Небесная механика не подводила: плоскость качания маятника зрительно поворачивалась, и коробок исправно падал. Советские газеты почему-то назвали это «триумфом науки над религией». Хотя, как известно, первый опыт Фуко был выполнен с благословения папы римского как раз для того, чтобы доказать могущество Бога.

Исаакиевский собор — музей

В 1963 году завершилась послевоенная реставрация собора. Музей атеизма перенесли в Казанский собор, а маятник Фуко сняли, так что с тех пор Исаакий работает как музей. Маятник, забавлявший туристов, сейчас лежит в хранилище, в подвалах храма. В центре купола, где раньше крепился трос, возвращена фигура голубя, символизирующая Святой Дух. Здесь пока еще можно увидеть бюст Огюста Монферрана, выполненный из 43 пород минералов и камней — всех, что использовали при строительстве храма.

В 1990 году (впервые с 1922 года) в храме совершил Божественную литургию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 2005 году было подписано «Соглашение между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса», и сегодня богослужения проводятся регулярно по праздникам и воскресным дням.

В настоящий момент происходит судебное разбирательство по поводу передачи собора Русской православной церкви.

Собор вмещает 15 тысяч человек – ни в один другой храм в России.

- ТЕГИ

- Александр I

- Антонио Ринальди

- Винченцо Бренна

- Екатерина I

- Екатерина II

- Исаакиевский собор

- Николай II

- Огюст Монферран

- Павел I

- Париж

- Петр Первый

- Савва Чевакинский

- Санкт-Петербург

Источник: wanderings.online