Золотые самородки и кустовое самородное золото при разработке элювиальных россыпей и окисленных зон, рудных жил встречаются нередко. Во многих золотоносных районах Урала и Сибири были найдены тысячи золотых самородков. Лишь о ничтожной их доле сохранились скудные сведения. Поэтому особый интерес представляет изучение геологических структур рудных жил с самородками, а равно условия перехода последних в элювиальные россыпи.

Наиболее крупный, по официальным данным, золотой самородок в нашей стране весом 36 кг был найден в 1842 г. в Миассе (Южный Урал). Крупными самородками золота отличался также Гумбейский район Южного Урала, где из Мидхатской жилы [6] были добыты два золотых самородка общим весом 4 пуда 10 фунтов, или 68 кг (личное сообщение А. П. Смолина), а из этой же россыпи взяты три самородка общим весом 35 кг.

Имеются сведения о находке крупных самородков золота во многих районах Сибири. В 1898 г. в Саянском хребте по рч. Верхний Чибижек было найдено 14 крупных самородков, из них один весом 30 кг. В 1906 г. в Горной Шории по Воронцовскому ключу (приток р. Андобы, бассейн р. Лебедь) подняли золотой самородок весом 24,92 кг.

Сколько ЗОЛОТА добыто на нашей планете за всю историю существования мира?

В 1934 г. на Артемовском руднике треста «Запсибзолото» был обнаружен самородок весом 23,64 кг. В 1966 г. на прииске Светлом треста «Лензолото» нашли золотой самородок весом 5,567 кг («Комсомольская правда», 1 октября 1966 г.). Триста золотых самородков общим весом 80 кг было найдено в траншеях элювиальной россыпи порч.

Гарь-Вторая между реками Зеей и Селемджой на прииске Октябрьском треста «Амурзолото» («Правда», 11 октября 1966 г., «Известия», 3 марта 1968 г.). На Чукотке, на прииске имени XXII съезда КПСС нашли золотой самородок весом 0,835 кг («Правда», 22 июля 1966 г.), а на прииске им. Билибина подняли самородок весом около 7 кг («Правда», 2 июля 1966 г.). Таким образом, золотые самородки в элювиальных россыпях известны во всех золотоносных районах Урала, Сибири и Северо-Востока СССР [1].

Обобщение установленной позиции золотых самородков в геологических структурах многих жильных месторождений Южного Урала позволило определить следующие четыре особенности.

Взаимное пересечение или близкое расположение жильного молочно-белого слабо золотоносного кварца с золотоносным кварцем, переполненным сульфидами. Отсюда следует, что золотые самородки свойственны месторождениям со сложным и длительным процессом жилообразования, в которых отчетливо выявляются различные генерации жильного выполнения.

Морфология рудных жил, их структура и тектоника участка жильных месторождений с кустовым золотом благоприятны для вторичного золотого обогащения. Об этом свидетельствуют сочетание или взаимное пересечение жил с пологим и крутым падением, приуроченность рудных жил к синклинальным складкам или к ложным синклинальным участкам, соединение рудных жил вниз по падению и пологопадающие послерудные смещения. Следовательно, золотые самородки свойственны таким структурно-тектоническим участкам жильных месторождений, которые характерны для локализации рудных столбов гипергенного происхождения.

СКОЛЬКО ЗОЛОТА В ТОННЕ ГРУНТА

Наложение древней коры выветривания или ее линейного кармана на указанные структурно-тектонические участки жильных месторождений. Все известные на Урале самородки найдены в забоях зоны полного или активного окисления кварцевосульфидных жил, где, кроме остатков сульфидов, обязательно имеются гидроокислы железа. Нет ни одного уральского рудника, где бы золотые самородки были найдены на глубине более 100 м от дневной поверхности в зоне первичных кварцево-сульфидных руд. Следовательно, наличие древней коры выветривания является благоприятным условием возникновения самородков, что они генетически связаны с этой корой и возникают в ней под влиянием гипергенных процессов.

Более высокая проба самородков и вообще кустового золота по сравнению со средней пробой металла по месторождению. Нередко проба самородков из рудных жил бывает даже выше средней пробы металла из окисленных руд данного месторождения. Отсюда следует, что золотые самородки характерны для зоны окисления золоторудных жил [2, 3]. Уместно добавить, что наибольшая масса самородного золота в Австралии (плита Холтермана весом 285 кг с наибольшим размером 1,42 м) была извлечена в 1872 г. из зоны окисления кварцевой жилы [8].

В 1936 г. из мелких шахт Тыелгинского прииска (в 40 км к северу от г. Миасса) из кварцевых жил зоны окисления было извлечено около 40 кг самородного кристаллического золота. Два наиболее крупных самородка весили 14,4 кг и 9,3 кг. Оба самородка представляли губчатую ноздреватую массу дендритовидного самородного золота. Размер большого самородка — 32 х 20 х 15 см, малого — 20 х 13 х 10 см. По своему строению самородки золота из рудных жил чрезвычайно похожи на хорошо изученные агрегаты самородной кристаллической меди из зоны окисления скарновых меднорудных и кварцево-сульфидных жильных месторождений [3].

В таблице показано распределение 482 золотых самородков, добытых при гидравлической разработке элювиальных россыпей Ленинского прииска в Миассе (Южный Урал), по весу и по размерам.

Классы самородков по весу

Средний вес самородка

Средние размеры самородков, мм

Отношения средних размеров

Всего и в среднем

По весу самородки разделены на 13 классов — класс через каждые 100 г до веса в 1 кг, а весом свыше 1 кг — через 0,5 кг. Малое количество более крупных самородков не обеспечивает представительности их средних показателей. Поэтому в таблице крупные классы объединены.

Все самородки имеют плитообразную форму со средним отношением длины, ширины и толщины, как 10:6:3. Средние размеры увеличиваются с повышением веса самородков. При этом отношение длины и толщины сохраняется почти постоянным (10:3), тогда как отношение длины и ширины меняется от 100:63 до 100:56. С увеличением веса самородки становятся относительно более длинными.

Из 482 самородков только 91 хорошо окатан. Преобладают неокатанные самородки. Однако 2 /з самородков (315 из 482) имеют поверхность с многочисленными порами. Диаметр наиболее крупных пор или пустот составляет 10; 20 и даже 30 мм. Глубокие поры переходят в сквозные отверстия в теле самородка. Таких самородков оказалось около 20%. Во многих самородках имеется 2, 3 и даже 10 отверстий.

Некоторые отверстия или поры имеют шестигранную форму, а в 78 случаях из 482 в порах установлены кристаллы горного хрусталя или их обломки.

Встречаются самородки с признаками существенного различия своих наибольших сторон: одна поверхность сглаженная и ярко-желтая, обратная — шероховатая, пористая, коричнево-красная. На некоторых самородках имеются отпечатки кристаллов кварца и карбонатов.

Движение золотых самородков с выхода жилы в элювиальную россыпь определяется солюфлюкцией рыхлых горных пород древней коры выветривания. Под влиянием многократного замерзания и оттаивания верхние слои этих пород переходят в вязкопластическое состояние и начинают двигаться по склону местности [5]. При этом можно различать три последовательные стадии (рис. 1).

Первая стадия. Образование линейной коры выветривания в форме клина вдоль рудной жилы. Увеличение объема пород при их выветривании, выжимание клина вверх. Горизонтальные смещения, разрывающие жилу на блоки, с увеличением амплитуды этих смещений к дневной поверхности.

Окисление и выщелачивание сульфидов и карбонатов. Распад блоков жилы на кварцевые обломки. Потеря механической связи золотых самородков с обломками кварца. Выкрашивание кристаллов горного хрусталя с образованием пор и отверстий в теле самородка.

Вторая стадия. Переход верхних слоев выветрелых пород и вязко-пластическое состояние с уменьшением угла падения жилы. Сползание пород с обломками кварца и золотыми самородками по уклону местности. Пологое, а затем и горизонтальное положение обломков кварца и золотых самородков.

Третья стадия. Перемещение обломков кварца и золотых самородков в горизонтальном направлении. Ламинарный режим движения вязко-пластических пород. Механическое воздействие движущейся среды на самородки. Сглаживание верхней поверхности самородка.

Сравнение морфологии и строения самородков, взятых из элювиальных россыпей, с самородками из забоев по рудным жилам указывает на общность их происхождения.

При распаде сростков с кварцем рудные самородки испытывают активное механическое воздействие внешней среды. Движения самородка при солифлюкции приводят к изгибу дендритов, к сглаживанию поверхности самородка, к закруглению краев пустот и пор. Мелкие поры заковываются, выступы сглаживаются, рудный самородок приобретает сходство с самородками, типичными для элювиальных россыпей.

В зоне окисления кварцево-сульфидных жильных месторождений золотые самородки встречаются группами, иногда по нескольку десятков штук, в одинаковых структурно-геологических условиях. Такими же группами самородки переходят с выхода жил в элювиальные россыпи. Следовательно, при находке одного самородка появляется большая вероятность найти целую группу подобных самородков.

Точки находки самородков в элювии при почти горизонтальном микрорельефе участка укладываются в эллипс их рассеяния. Большая ось эллипса с относительно малым смещением показывает простирание жилы, давшей эти самородки. И только при пологом уклоне местности большая ось эллипса рассеяния ориентируется вдоль намечающегося тальвега микрорельефа участка.

Для определения участков возможного залегания рудных жил, давших самородки в элювиальной россыпи Ленинского прииска (Миасс), были применены методы статистики и геометризации. На трех наиболее крупных площадях гидравлических работ определялись участки ежегодной разработки по каждой гидравлике, количество и вес поднятых с этих же участков самородков.

Определялась плотность распределения самородного золота в граммах на квадратный метр и количество самородков на тысячу квадратных метров разработки. Значения плотностей привязывались к центрам выработанных участков и по этим данным проводились изолинии плотности. Получены планы трех площадей с изолиниями плотности распределения самородного золота (рис. 2), наложение которых на геологическую карту позволяет сделать полезные рекомендации. Оказалось, что на двух площадях изолинии плотности распределения самородного золота ориентированы вдоль геологического контакта диоритового штока с вмещающими породами. Расстояние линии наибольшей плотности изолиний от геологического контакта не превышает 15—20 м.

Среди морфологических типов золоторудных месторождений кварцевые жилы с включением золотых самородков и возникающие на выходах этих жил, элювиальные россыпи занимают особое положение. Существенным их признаком служит дискретность золотого оруденения. Преобладающая часть золотого запаса такого месторождения (Жилы или россыпи) представлена несколькими десятками или первыми сотнями золотых самородков.

Незначительные запасы ценного металла, разведанность которых оценивается категорией С2, не позволяют положить их в основу общепринятого проектирования горных и обогатительных работ. Это обстоятельство, однако, не может служить препятствием для эксплуатации многочисленных жил с кустовым золотым оруденением и элювиальных россыпей с золотыми самородками. Успешный опыт разработки месторождений других полезных ископаемых с дискретным оруденением (алмазы, пьезокварц, драгоценные камни) подтверждает возможность, и целесообразность разработки многих жил и россыпей с золотыми самородками в золотоносных районах Урала и Сибири.

Промышленному освоению рассмотренных месторождений должно предшествовать детальное геологическое изучение участка по возможности с геометризацией добытых самородков. На основе заключения геолога составляется план разведки, совмещаемой с пробной эксплуатацией. Профессор Н. И. Трушков [7] считает пробную эксплуатацию обязательным этапом освоения месторождений с дискретным распределением ценного металла.

Задачи пробной эксплуатации элювиальных россыпей с самородками удобно совмещать с траншейными способами разведки [4]. Вкрест длинной оси рассеяния золотых самородков в элювии следует задать разведочные траншеи сечением 15—20 м 2 . Промывка всей рыхлой массы элювия из этих траншей дает надежную промышленную оценку элювиальной россыпи; в почве траншей могут быть вскрыты выходы рудных жил.

Для разработки добываемых из шахт руд необходимо иметь разведочно-обогатительную установку (пробную фабрику) в составе одной бегунной чаши с внутренней и внешней амальгамацией. Такая пробная фабрика с производительностью 20 т руды в сутки за летний сезон может обработать десятки валовых проб из нескольких разведочных шахт [1].

Опыт разведки месторождений с дискретным оруденением показывает, что учет результатов эксплуатации следует производить не за месяц, а за более длительный период.

- Альбов М. Н. Валовое опробование золоторудных месторождений. «Цветные металлы», 1932, № 7, 8.

- А л ь б о в М. И. О роли структурных факторов в гипергенном обогащении жильных месторождений. «Вопросы геологии Азии», том II, издание АН СССР, М., 1955.

- А л ь б о в М. Н. Вторичная зональность золоторудных месторождений Урала. Госгеолтехиздат, М., 1960.

- Власов А. С., Желнин С. Г. Новые методы разведки россыпных месторождений золота. «Разведка и охрана недр», 1964, № 4.

- Ж и г а р е в Л. А. Причины и механизм развития соли- флюкции. «Наука», М., 1967.

- 3 а в а р и ц к и й А. Н. Материалы для изучения золотоносных районов Урала. Гумбейский золотоносный район. Тогузакский золотоносный район. Материалы по общей и прикладной геологии. Выпуск 16. Изд. Геол. Комитета, Л., 1926.

- Т р у ш к о в Н. И. Экспертиза рудных месторождений. Часть I. Опробование и подсчет запасов. ОНТИ НКТП, 1934. Routhier P. Les gisements me’talliferes. Vol. 1 et 2. 1963. Paris.

Дополнительная информация о самородках

Источник: zolotodb.ru

Рекультивация земель после золотодобычи

Содержание благородных металлов в рудах падает — с этим сегодня столкнулись почти все золотодобытчики. Тенденция эта общемировая, и она заставляет отрасль меняться. С одной стороны, речь идёт о совершенствовании технологий работы с рудой. Вторая же сторона медали — актуализация экологических вопросов.

Главный эколог ООО УК «Руссдрагмед» Ирина Малыгина объясняет: снижение содержания золота в рудах означает рост объёма вредных примесей, усложнение минерального состава руды. Всё это ведёт к образованию больших концентраций сульфидов и токсичных металлов. Кроме того, элементарно растёт количество пустой породы.

Так что вопросы рекультивации земель и утилизации продуктов хозяйственной деятельности золотодобывающего предприятия становятся всё более значимыми.

Highland Gold (активами компании управляет «Руссдрагмет») в этом смысле на особом счету. Это международное предприятие, чьи акционеры — обладатели иностранного капитала. Так что компании приходится выполнять требования не только российского, но и международного законодательств — специалисты уделяют этому серьёзное внимание и уже накопили существенный «экологический опыт». И заодно зафиксировали целый ряд системных проблем.

Проблемное наследство

Выступая на московской конференции «Землепользование при недропользовании» Ирина Малыгина рассказала о тех трудностях, с которыми сталкивается Highland Gold, выполняя свои экологические обязательства.

Самая большая из них — «наследная»: предприятие приобретает актив и получает территории с заметными следами добывающей активности прошлых лет.

Вместе с новыми участками (Highland Gold ведёт работы в Забайкальском крае, на Дальнем Востоке и Чукотке), добытчик получает старые нерекультивированные породные отвалы и ГОКи. Ещё в советский период здесь шла добыча или разведка, а в те годы экологические требования существенно отличались от современных. В ряде случаев предприятие приходит на землю, где просто-напросто разместилась несанкционированная свалка.

Сложностей добавляют и природные особенности регионов присутствия.

Так, Чукотка отличается очень твёрдыми скальными горными породами, которые невозможно использовать для рекультивации — во всяком случае, в первозданном виде.

Другая проблема связана, в основном, с дальневосточными активами: горные породы обладают высоким потенциалам кислотообразования, и периодические ливневые осадки создают опасность загрязнения рек и ручьёв.

«Мы реализуем целую программу, чтобы во время паводков все эти соединения не ушли во внутренние водные объекты. И по этим мероприятиям обязательно отчитываемся — иначе мы не получим заключение ни «рыбников», ни «водников», — отметила г-жа Малыгина.

Незолотые обязательства

Освоение месторождение подразумевает создание отвалов вскрышных пород, хвостохранилищ при ЗИФ, а также полигонов ТБО. Если первые два пункта этого списка понятны и привычны, то последний Ирина Малыгина прокомментировала.

«Предприятие вынуждено строить полигоны ТБО в регионах присутствия, потому что мы столкнулись с тем, что санкционированных полигонов, которые имеют всю разрешительную документацию и лицензии на приём отходов, просто нет. Особенно это касается Чукотского АО», — объяснила эколог.

Это ещё одна дополнительная сложность в работе золотодобытчика, ведь работа с полигонами ТБО — совершенно непрофильное для компании направления. Г-жа Малыгина отметила, что в компании создана отдельная служба, которая и занимается эксплуатацией полигона.

Вскрыша — это отходы?

Понятно, что главный «отход» (пока назовем это так) добывающего предприятия — это обеднённая вскрышная порода. Так вот отходом

её можно назвать весьма условно: при рациональном подходе она превращается в материал. И стратегия Highland Gold состоит в том, чтобы использовать эту самую вскрышу при рекультивации отработанных горных выработок, а также тех несанкционированных свалок, о которых шла речь выше. Объекты, которые необходимо ликвидировать, говорит Ирина Малыгина, образуются каждый год.

«В целом в настоящее время мы используем порядка 40% от общего объёма образовавшихся вскрышных пород. Остальные складируют на площадках, которые включены в реестр объектов размещения отходов. Их мы планируем использовать в дальнейшем, когда придёт время ликвидировать предприятие», — отмечает специалист.

Такой, казалось бы, деликатный по отношению к природе подход рождает ещё одну существенную проблему для Highland Gold и других недропользователей. Комментируя этот вопрос, Ирина Малыгина выступила уже не столько как эколог «Руссдрагмет», но как член Комитета по экологии и природопользованию РСПП.

«Мы уже три года бьёмся и никак не можем внести поправки в законы о «Недрах» и «Об отходах». Важно, чтобы вскрышные и вмещающие горные породы, которые, в соответствии с утверждёнными проектами, планируется использовать для закладки выработанного пространства, не относились к отходам. Учёт этих пород должен вестись в соответствии с законом «О недрах». И три года мы не можем сдвинуть это дело», — сетует Ирина Малыгина.

Чем чревато для недропользователей существующее положение вещей? А тем, что они несут огромные и абсурдные убытки.

Так, на одном из объектов Highland Gold добывают 300 000 тонн руды в год. Вскрыши при этом образуется 10 млн тонн, и весь этот объём относится к отходам.

По действующему законодательству, если вскрышу не используют более 11 месяцев, она попадает под налогооблагаемую экологическую базу. А предприятие ещё работает, добыча идёт, и проработает оно, по оценкам специалистов компании, ещё лет 20, поскольку добытчик постоянно наращивает свои ресурсные запасы. И одно из предприятий компании платит за вскрышу 30 млн рублей в год. За вскрышу, которой в будущем будут засыпаны горные выработки.

«Лучше бы эти деньги предприятие тратило на развитие региона присутствия», — подчеркнула Ирина Малыгина.

Отдельно отметим хвостохранилища, потому что тут разговор особый. Скажем, на ОФ рудника «Валунистый» Highland Gold в хвосты уходит сущесвенное количество золота (по некоторым данным, до 15-20%). Поэтому в данном случае рекультивацию владелец не предусматривает — запланирована дальнейшая переработка.

По пунктам

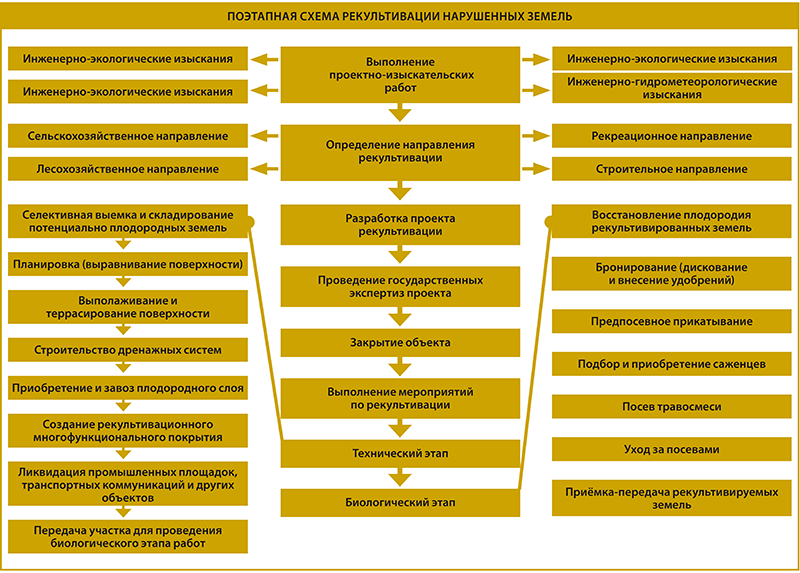

Желая поделиться накопленным опытом, специалисты Highland Gold собрали все необходимые действия по рекультивации в схему-инструкцию. В ней они постарались отразить все этапы работ, необходимые для выполнения новых требований, известных как «800-й приказ».

Что касается стоимости работ, то г-жа Малыгина объяснила, что в Highland Gold разработаны технико-экономические расчёты, на основании которых компания и резервирует необходимые средства для проведения работ. Особенность тут в том, что рекультивация, в отличие от других видов деятельности, в принципе не приносит предприятию прибыль — здесь сплошные затраты, причём существенные.

Поэтому сметные расчёты золотодобытчик актуализирует каждые полгода, а правильность их составления, применения коэффициентов по каждому разделу и этапу проверяет независимая аудиторская компания. И только после этого на рекультивацию резервируют средства.

«Наша экологическая конституция — это наш базовый Закон об охране окружающей среды. Он построен на полном исключении негативного техногенного воздействия, «нулевого» воздействия. То есть предполагает, что промышленность должна производить блага вообще без каких-либо изменений окружающей среды.

Но это невозможно: любое производство связано с изменением окружающей среды. Задача закона — не запрещать, а определять порядок, общие тенденции для сохранения экологического благополучия», — подытожила Ирина Малыгина.

«Highland Gold преследует цель стать самым прибыльным золотодобывающим предприятием в России и Центральной Азии, уделяя первостепенное внимание вопросам охраны труда и окружающей среды…» — Из презентации компании.

Текст: Кира Истратова

Источник: dprom.online

«Почва дороже золота»

Рассматривая почвы, мы в первую очередь думаем об их плодородности: о том, можно ли вырастить в полях такие важные составляющие нашего ежедневного рациона, как рожь, гречиха, картофель, или пустующие земли больше подойдут для ароматной и сочной клубники? Но почвы — это еще и важный элемент экосистемы, без сохранения которого невозможна жизнь многих растений и животных. Какими почвами богата Российская Федерация? Какие почвы входят в число редких? Об этом в нашем материале.

Долгое время представления о почвах были ограничены лишь тем, что это участок земной поверхности. С возникновением земледелия появилось понимание, что почва — это относительно рыхлый землистый слой, в котором укореняются наземные растения. То, что это непохожий ни на что другое объект, а, следовательно, для него должна быть отдельная наука, впервые установил русский геолог, основоположник почвоведения Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). Он определил, что почва — это самостоятельное природное тело, а ее формирование — сложный процесс взаимодействия материнской горной породы, климата, рельефа, живых организмов, помноженный на время. В своих трудах он отметил большое значение взаимосвязи всех элементов почвы, а также то, что она эволюционирует во времени и пространстве.

Большой вклад в развитие знаний о почве внес и академик Владимир Иванович Вернадский, который назвал почву биокосным веществом природы, так как она занимает промежуточное положение между живым (живые организмы) и косным (горные породы, минералы) веществом биосферы. В своей статье «Об участии живого вещества в создании почв», написанной им в 1919 г., но опубликованной лишь после его смерти в 1984 г., В. И. Вернадский привлек внимание к важнейшей роли живого вещества в формировании почв. Он писал, что в те годы вопрос о значении живого вещества в создании почв находился в полном пренебрежении, даже в монографиях и учебниках этому не уделяли должного внимания. При этом В. И. Вернадский отдавал должное основателю почвоведения В. В. Докучаеву и его ученикам, работы которых легли в основу представлений о генезисе почв всего земного шара.

Среди многочисленных функций почв особо выделяют обеспечение уникальной среды обитания и эволюции огромного разнообразия форм жизни. Суммарный объем сухой массы растительности земной суши равен 2420 млрд т., а биомасса океана составляет всего 3,2 млрд т, то есть около 0,1% всей биомассы Земли.

И это несмотря на несоизмеримую величину водной массы океана по сравнению с тонкой почвенной оболочкой суши. Такое различие объясняется тем, что в почве сочетаются вода, воздух, твердые вещества, элементы минерального и органического питания животных, растений и микроорганизмов. В каждом грамме почвы могут одновременно жить миллиарды микроорганизмов, сотни тысяч мелких беспозвоночных животных, бесчисленное количество тончайших корешков и корневых волосков растений, общая длина которых может достигать нескольких километров. Именно через почву наземные растения получают питательные вещества, а уже ими питаются животные и человек. Почвы также служат связующим звеном между биологическим и геологическим круговоротом веществ на земной суше, выполняют санитарные и многие другие функции.

Многообразие почв обусловлено различием климатических условий, растительности и животного мира, горных пород и рельефа, геологического возраста местности и другими факторами. Как и всякое природное тело, почва имеет свое положение в пространстве, свои объем и границы. Вертикальную протяженность почвы, ее толщину от поверхности до горной породы называют мощностью.

На территориях нашей большой страны можно встретить как почвы мощностью в 1–3 м, так и почвы тундры, пустыни, гор, которые могут измеряться десятками сантиметров и менее. Все это отражают при описании почвенного профиля, определенной вертикальной последовательности генетических горизонтов почв. Некоторые почвы имеют простое строение, например при примитивном профиле, когда у почвы есть маломощный горизонт (слой почвы), лежащий сразу на материнской породе, или при неполноразвитом профиле, когда есть полный набор всех генетических горизонтов, но каждый слой имеет небольшую мощность. А может быть и сложное строение; такое как, в том числе, у почв реликтового профиля, включающее в себя следы древнего почвообразования, у почв нарушенного профиля, у которых по каким-либо природным причинам или вследствие деятельности человека низлежащие почвенные горизонты перемещены на поверхность.

В Атласе почв Российской Федерации приводят данные по распространенности почв на территории страны. Расчеты показали, что в России наиболее распространены таежно-лесные почвы (56,4%), из них больше всего приходится на подзолы и подзолистые почвы. Арктические, арктотундровые и тундровые почвы в целом занимают 15,5%.

Почвы лиственно-лесной, лесостепной и степной зон, включая плодородные черноземы, занимают 14,7%. Горные почвы, расположенные главным образом в Средней, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, занимают в сумме более 31% территории России. Субтропические почвы составляют только 0,05%. Есть и другие почвы.

Почвы, представляющие собой особую ценность, занесены в Красную книгу. Она включает в себя естественные почвы, в том числе эталонные, редкие, исчезающие. К последним относят те, которые исчезают в целинном состоянии, или минимально преобразованы человеком, или не имеют аналогов. В Красной книге есть и ценные антропогенные и природноантропогенные почвы, в их число входят окультуренные почвы (достигшие высокого уровня плодородия в результате высокой культуры земледелия) и антропогенно-естественные почвы (например, почвы курганов, древних поселений, почвы огородов монастырей и усадеб и др.). Благодаря Красной книге эти почвы подлежат охране государством.

Как отмечают в предисловии к «Красной книге почв России: объекты Красной книги и кадастра особо ценных почв» редакторы академик Г. В. Добровольский и профессор Е. Д. Никитин, прочность и устойчивость экосистем, их способность к саморегуляции напрямую взаимосвязаны с числом видов, входящих в систему; в связи с этим исчезновение любого биологического вида — крайне нежелательное явление для биосферы. Только у насекомых, самого многочисленного по количеству видов класса, жизнедеятельность связана с почвенным ярусом более чем на 90%.

Жизнь большинства растений так или иначе связана с почвой, это относится к жизни и микроорганизмов, и наземных животных. Сохранение их существования немыслимо без сохранения среды обитания. В то же время возрастает антропогенная нагрузка на природу и сохранение биоразнообразия становится все более сложной задачей. Поэтому, как считают Г. В. Добровольский и Е. Д. Никитин, если человечество планирует сохранить естественную среду своего обитания — биосферу, оно должно экстренно прекратить дальнейшее разрушение и деградацию почвенного покрова.

Сохранив почвы, мы защитим и тех, кто пользуется их благами, в том числе и самих себя, ведь, как говорил основоположник почвоведения В. В. Докучаев: «Почва дороже золота. Без золота люди прожить могли бы, а без почвы — нет».

Электронная версия Национального атласа почв Российской Федерации. Режим доступа: https://soil-db.ru/soilatlas

Красная книга почв России: объекты Красной книги и кадастра особо ценных почв / ред. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. М.: МАКС-Пресс, 2009. 575 с.

Марчик Т. П. Почвоведение с основами растениеводства: Учеб. пособие / Марчик Т.П., Ефремов А.Л.: Учреждение образования «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». Гродно: ГрГУ, 2006. 249 с.

Источник фото на превью: agronoma.ru

Источник: e-cis.info