Без малого сотню лет остается открытым вопрос о судьбе золотой казны Российской Империи, вывезенной армией адмирала Колчака в 1919 году. Отступая под натиском большевиков на восток, белогвардейцы прихватили с собой весь золотой запас погибшей Империи. По оценкам историков, речь идет о колоссальных объемах в 490 тонн золота.

После окончания гражданской войны удалось вернуть лишь малую толику от тех объемов, которыми завладели колчаковцы. О судьбе исчезнувших тонн золота ходят разные слухи и легенды. К примеру, уральский краевед предполагает, что если и не весь, то часть золотого запаса была спрятана на Южном Урале. О том, куда белый генерал мог спрятать целое состояние — в материале нашего блога.

К началу ХХ века Российская Империя была одним из лидеров мировой добычи благородного металла. Первая мировая серьезным образом ударила по бюджету страны. Помимо сотен тысяч убитых и раненых, экономика Российской Империи испытывала серьезные проблемы: падал оборот на внутреннем рынке и росли долги перед иностранными державами. К примеру, в качестве гарантий под военные кредиты, Великобритании было передано золота на сумму в 600 миллионов рублей, почти треть всего бюджета Российской Империи.

«Последний подвиг адмирала. Правда о золотом запасе Колчака»

На момент захвата власти большевиками, по подсчетам историков, объемы золотого запаса страны составляли 1 миллиард 100 миллионов рублей. Впрочем, досталась новой власти лишь половина от бюджета страны. Осознавая неминуемый крах, часть золотого запаса из госбанков Москвы, Петрограда, Тамбовского и Самарского отделения была эвакуирована в Казань.

Полковник Каппель докладывал в телеграмме полковнику С. Чечеку: «Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России в 650 миллионов».

Так в распоряжении белогвардейцев оказалось 490 тонн золота в слитках и монетах, на общую сумму в 650 миллионами рублей. Назначенный на должность Верховного правителя России адмирал А.В. Колчак, приказал вывезти золотой запас в Иркутск.

Перевозка осуществлялась по железной дороге под охраной бойцов чехословацкого корпуса — воинского подразделения выступившего на стороне белых. История «золотого состава» прослеживается вплоть до прибытия в Сибирь.

27 декабря 1919 года штабной поезд, в котором ехал Колчак, а следом и эшелон с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск (Иркутская область). На тот момент отношения между Верховным правителем России и союзниками из Антанты уже претерпевали ряд разногласий, как о ходе военной компании, так и о судьбе золотого запаса.

Антанта планировала изъять ценный груз «на сохранение» целиком, видимо, тех средств, что перечислялись за военную помощь (войска, амуниция и продовольствие) зарубежным «союзникам» оказалось недостаточно. Колчак был против передачи золотого запаса под контроль иностранцев и, тем самым, решил собственную судьбу. 15 января 1920 года чешские легионеры, по указанию вышестоящего командования из Антанты, арестовали адмирала и выдали Колчака эсерам, которые передали адмирала большевикам, а те незамедлительно покончили с главным политическим оппонентом. В обмен на возможность эвакуации из России полного состава своих многочисленных корпусов, чехи передали советской власти состав с золотом на общую сумму в 409 миллионов рублей.

Где хранится золото Колчака? Ответ знает коллекционер Андрей из Караганды. Смотрите на эти сокровища

По итогам ревизии, проведенной наркоматом финансов РСФСР в 1921 году, была подготовлена справка, согласно которой за время своего правления адмирал Колчак сократил объемы золотого запаса на 182 тонны или 235 миллионов рублей. Именно такой сумы недосчитались большевики, получившие заветный «золотой эшелон». Обнаружив факт утраты, советская власть приступила к поискам исчезнувших миллионов. По маршруту следования состава с ценным грузом были направлены специальные поисковые группы, а непосредственные участники событий, оказавшиеся в поле зрения большевиков, допрошены еще раз с особым пристрастием. Несмотря на все предпринятые попытки, золото обнаружить не удалось.

Большая часть историй о поисках пропавшей казны, так или иначе, связаны с Сибирью, как одной из локаций для оборудования тайного схрона. Однако зачастую не берется в расчет тот факт, что эшелон с золотом следовал из Самары, соответственно, белогвардейцы могли припрятать золото в разных местах на протяжении столь длительного маршрута. Тем более, что спрятать в одном месте сразу 182 тонны — задача крайне сложная. А так как на момент следования эшелона штаб Колчака рассчитывал на военную помощь союзников и скорый реванш в военной компании, то и организация тайников по пути следования не выглядит чем-то странным.

Анатолий Блиновский, краевед из города Кусы, уверен, что часть ценного груза колчаквоцы припрятали в окрестностях станции Злоказово (Челябинская область, Кусинский район, д.Злоказово). Эшелон с золотом действительно был здесь, как минимум проездом, только вот нет никакой информации о том совершалась ли остановка. Блиновский уверен, что поезд останавливался и вовсе не просто так. Дело в том, что Колчак был лично быть знаком с владельцем местного завода. Возможно, что адмирал заручившись помощью знакомого решил спрятать в труднодоступных окрестностях некоторую часть драгоценного груза.

В качестве подтверждения своей гипотезы краевед ссылается на боевые сводки 1919 года. Дело в том, что за небольшое поселение и не самый важный транспортный узел развернулась настоящая битва. С участием нескольких полков и бронепоезда «Волжский». Бой продолжался трое суток и в итоге белые отступили.

По мнению Блиновского, ожесточенное сражение объясняется тем, что большевики знали о «золотом составе» и пытались его захватить. Популярны истории о «колчаковском золоте» и среди жителей д. Злоказово. Хотя зачастую часто так бывает, что большая часть подобных рассказов на поверку оказывается местным фольклором.

Места в окрестностях поселка довольно глухие, а среди таежного бурелома и гор, со времен функционирования заводов 18-19 вв, осталось множество выработок, штолен и шахт, которые вполне могли быть использованы под организацию тайника. Проблема только в том, что как таковой карты расположения подобных объектов не существует и поиски приходится вести по наитию. Очевидно, что в случае организации тайного схрона, его не просто побросали в яму, а максимально замаскировали, так что надеяться остается лишь на счастливый случай.

По другой версии, никакого золота Колчак не прятал, а те самые 182 тонны благородного металла были переданы в счет оплаты военной помощи, а также потрачены на собственные вооруженные силы, ну и частично расхищены по мелочи. Часть золотого фонда, по мнению историков, могли прихватить с собой чехословацкие командиры перед отступлением домой. В любом случае история о тайниках с колчаковским золотом надолго останутся частью современного фольклора, даже если де-факто никаких тайников изначально и не было. Истории о гипотетической возможности случайным образом найти неместные богатства всегда будут популярны. |Т.У.|

Поддержите наш блог!

Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на наш раздел ! Нажимайте «палец вверх» и делитесь статьями с друзьями из социальных сетей. СПАСИБО!

Источник: enciclopediya-geografa.ru

490 тонн золота: что Колчак сделал с казной Российской Империи

К середине XIX века в Российской Империи добывалась половина всего мирового золота – масштабы возросли многократно. Вырос и золотой запас самого государства – к Первой мировой он составлял 1311 тонн золота или 1 миллиард 695 миллионов рублей, и являлся одним из самых крупных в мире.

Уральская золотая лихорадка

В XVIII веке в России золото добывали преимущественно традиционным путем – в специализированных шахтах. Однако все чаще стали доходить сообщения о нахождении рассыпного золота, что можно фиксировать в документах той эпохи: «1745 года мая 21 дня в здешней Канцелярии Главного заводов правления помянутый раскольник Марков… усмотрел между Становской и Пышминской деревнях дорог наверху светлые камешки, подобные хрусталю… Между оными нашел плиточку, как кремешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото».

Люди постоянно находили на Урале самородки или золотой песок. Тем временем, «бугорщики» все еще по старинке разоряли древние курганы в поисках золота. Уже скоро надобность в этом отпала – в начале XIX века в России началась настоящая золотая лихорадка, и дошло до того, что даже золотоносные шахты остановили свою работу – зачем они нужны, когда золото лежит буквально под ногами?

Таяние золотых запасов

Война сильно уменьшила золотые запасы России. В Англию было отправлено 75 миллионов рублей, гарантирующих выплату военных кредитов. Еще 562 миллиона было перевезено в Канаду, тогда являющуюся частью Британской империи. Таким образом, к моменту захвата власти и банков большевиками, золотой запас страны составлял 1 миллиард 100 миллионов рублей.

Однако все деньги большевикам не достались – часть из них была предусмотрительно эвакуирована в 1915 году из Петрограда в Казань и другие города в тылу. Таким образом, только в Казани была сосредоточена половина всего золотого запаса.

Большевики попытались вывезти его, однако удалось взять лишь 100 ящиков – в августе 1918 года Казань захватили белые и их чехословацкие союзники. Так как через месяц, в ноябре 1918 адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России, оставшееся в Казани золото стало именоваться «золотом Колчака». Белые завладели 650 миллионами рублей, что составляло примерно 490 тонн чистого золота в слитках и монетах: «Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России в 650 миллионов».

Захваченное золото было частично перевезено на пароходах в Самару, столицу антибольшевистского Комитета членов Учредительного собрания. Из Самары золото переместилось в Уфу, а затем в Омск, где и поступило в непосредственное распоряжение правительства Колчака.

В 1919 году золото погрузили в вагоны и отправили по транссибирской магистрали, которая в то время контролировалась чешскими корпусами, утратившими доверие к адмиралу. Когда поезд с золотом прибыл на станцию Нижнеудинск, представители Антанты принудили адмирала Колчаса отречься от прав Верховного правителя и отдать золотой запас чехословацким формированиям. Колчака передали эсерам, а те отдали его большевистским властям, которые незамедлительно расстреляли адмирала. Чешские корпуса возвратили Советам 409 миллионов рублей в обмен на общение выпустить их из страны.

Но что же случилось с оставшимися 236 миллионами?

Где же золото?

По одной из версий, тот самый злополучный чехословацкий корпус и был вором недостающих миллионов. Когда чехи охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск, они воспользовались своим положением и выкрали деньги.

В подтверждение тому обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения корпуса на родину крупнейшего «Легиабанка» – банка, основанного чешскими легионерами. Впрочем, подтверждений этому не находится, к тому же, пропавшего золота не могло хватить на основание этого учреждения.

Бывший зам. министра финансов в правительстве Колчака Новицкий обвинял чехов в краже 63 миллионов рублей, а некоторые немецкие оппозиционеры уверяли, что чехи выкрали 36 миллионов – все эти цифры не имеют под собой никакого источника в реальных исторических документах.

Еще одним доводом против чехов был факт помощи Чехословакией русским эмигрантам после Гражданской войны – на поддержку были выделены колоссальные суммы, которые, как считают конспирологи, были ранее украдены из золота Колчака. Однако, по самым скромным расчетам, суммы субсидий превышали даже пресловутые 63 миллиона.

Согласно другой версии, золото Колчака было спрятано по приказу самого адмирала. Среди возможных мест клада называют шлюз Марьина Грива в Обь-Енисейском канале, так как рядом с ним нашли захоронение пятисот белогвардейцев.

Еще одно место предполагаемого местонахождения золота Колчака – горы Сихоте-Алиня, в пещерах которого якобы находили золотые слитки. Доходят сообщения, что часть золота затопили в Иртыше, а иные считают, что чешские корпуса столкнули часть вагонов с золотом в Байкал, чтобы они не достались красным. В 2013 археолог Алексей Тиваненко сообщил о том, что ему удалось найти золото Колчака, спустившись на батискафе на дно озера Байкал: «Обнаружили между завалами мы 4 слитка. Всё это лежит между камнями, между шпалами».

Так или иначе, согласно слухам и легендам, золото белого адмирала непрестанно искали с 1920-х годов, как частные отряды, так и сталинские поисковые команды. И поиски продолжаются до сих пор.

Наиболее правдоподобную версию пропавшего золота выдвинул российский историк Олег Будницкий. Пресловутые 236 миллионов рублей, по его гипотезе, осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию.

Ученый обработал множество архивов, находящихся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 195 миллионов золотых рублей. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев.

Источник: cyrillitsa.ru

Золото Колчака

— С того, что до 1917 года золотой запас России определялся астрономической цифрой — 1337 тонн. Ни одна страна в мире (кроме США) не могла даже приблизиться к ней. Когда немцы подошли почти вплотную к Петрограду, царское правительство благоразумно распорядилось эвакуировать золотой запас подальше от фронта, разделив его между Нижним Новгородом и Казанью.

В ночь на 7 августа 1918 года небольшой отряд белогвардейского подполковника Владимира Каппеля захватывает все «казанское» золото — 507,1 тонны на сумму 651,5 миллиона рублей. И уже в ноябре оно оказывается в Омске, у Колчака. Его почти стотысячная армия катастрофически нуждалась в оружии, а закупать его можно было только за границей. Туда и потекло золото царской России.

— Каким образом?

— Схема была проста и надежна. «Золотые» колчаковские эшелоны направлялись во Владивосток (из четырех до места дошли три, один был захвачен и разграблен атаманом Семеновым), там их содержимое перегружалось в подвалы местного отделения Госбанка. А затем напрямую либо через специально созданную из банков США, Англии и Японии фирму «Синдикат» заключалось соглашение с иностранным партнером о кредите или поставке оружия. Для обеспечения кредита в иностранный банк переводилось так называемое «залоговое золото».

Колчак переводил золото во многие страны. Но больше всего денег ушло в Японию, где главным контрагентом адмирала стал «Иокогама Спеши банк» — единственный в то время японский банк, имевший официальное разрешение на операции с иностранной валютой.

Вот только оружие Колчаку японцы так и не поставили. И золото не вернули.

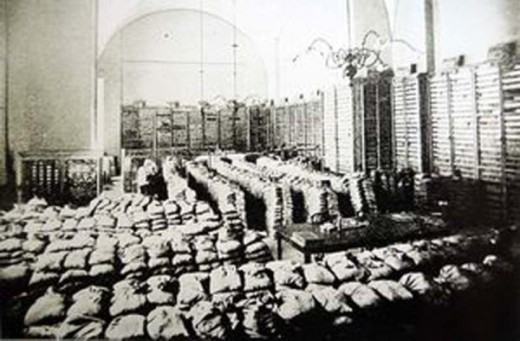

1918 год. Золотой запас России в казанском Госбанке. Здесь его захватит белогвардейский отряд В. Каппеля

ДВА БЕССМЕРТНЫХ СОГЛАШЕНИЯ

— Еще в 1996 году с трибуны российской Госдумы один из ее лидеров прямо говорил: «У нас есть все необходимые документы, чтобы потребовать у Японии возврат нашего золота». О каких документах шла речь?

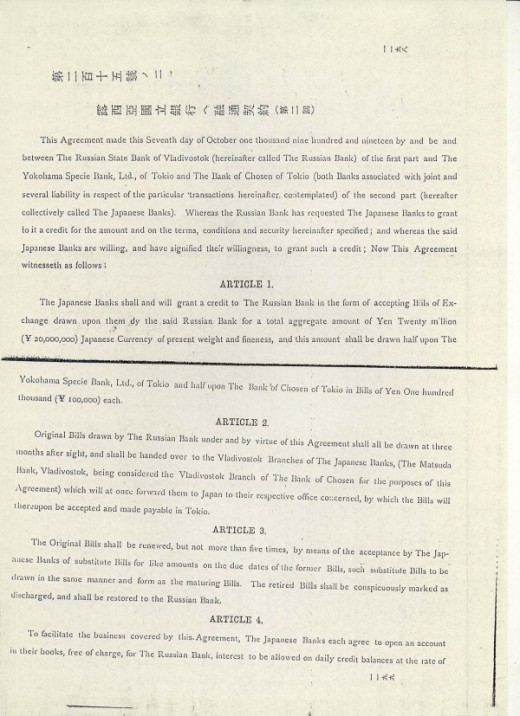

— Это два русско-японских финансовых соглашения, подписанных в октябре 1919 года, о предоставлении правительству Колчака в Омске кредита под залог чистого золота в двух коносаментах, эквивалентных 20 млн и 30 млн иен — около 60 тонн золота. Мы искали эти документы по всему миру, а нашли в Москве, среди неразобранных завалов архивов МИДа. Причем подлинники! Первооткрывателями стали аспиранты и студенты Дипломатической академии, ученики профессора Владлена Сироткина, перелопатившие тысячи неисследованных документов.

Находки представляли собой два кредитных договора между японским банковским синдикатом во главе с «Иокогама Спеши банком» и представителем Госбанка России в Токио И.Г. Щекиным, выступавшим по поручению Омского правительства. Подчеркну, чтобы больше к этому не возвращаться: это были законные договоры межгосударственного уровня на изготовление японским военным заводом оружия для армии Колчака.

Копия первой страницы российско-японского финансового договора от 6 октября 1919 года

Мы искали эти документы по всему миру, а нашли в Москве, среди неразобранных завалов архивов МИДа…

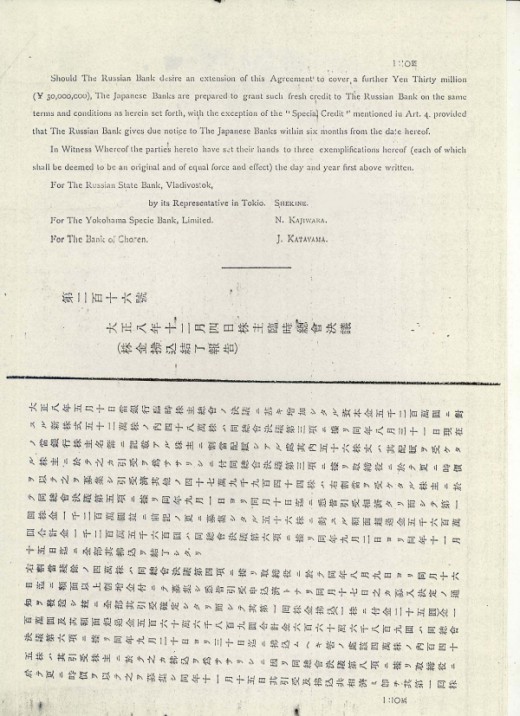

Копия последней страницы российско-японского финансового договора от 6 октября 1919 года

В октябре — ноябре 1919 года японцы получили российское золото, что зафиксировано в предварительном «Информационном сообщении Банка Японии» за 1919 год. Больше того, эта информация просочилась и в японскую печать. «Вчера в город Цуруга прибыло русское золото на сумму 10 миллионов иен в счет кредита Омскому правительству в объеме 30 миллионов иен», — оповестила читателей газета «Токе Нити Нити» 3 ноября 1919 года.

Общая же стоимость золота, полученного японской стороной от колчаковской администрации в виде залога за обещанные поставки вооружений, составила 54 529 880 золотых рублей.

— Колчаку это, как мы помним, мало помогло…

— Да, буквально через пару недель после «золотого» перевода последовала серия поражений колчаковской армии, она панически отступила из Омска. Дальнейшее общеизвестно: разгром под Иркутском, пленение Колчака и его гибель. Вот тут-то японская сторона и ухватилась за прекрасную возможность не поставлять обещанное «за отсутствием адресата». И банально присвоить русское золото. В результате кредит был реализован всего лишь на 300 тысяч долларов, оружие получил японский сателлит атаман Семенов.

И это было только начало разграбления царской казны.

Август 1919 года. Отступление армии Колчака на восток

СЛИТКИ «ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

— Догадываюсь, что вы имеете в виду разбойный захват японцами 25 пудов золота в Хабаровском отделении Госбанка России. Об этом говорилось в телеграмме Наркомфина РСФСР от 21 ноября 1918 года.

— Не только это. Самый большой «золотой куш» был сорван японцами благодаря предательству колчаковского генерала Сергея Розанова. В ночь с 29 на 30 января 1920 года прямо напротив стоящего на сопке здания Владивостокского отделения Госбанка ошвартовался японский крейсер «Хидзэн». Высадившийся с него десант оцепил территорию, в банк ворвалась штурмовая группа — ее-то и возглавлял Розанов, переодетый в форму японского офицера. А командовал операцией полковник японской разведки Рокуро Идзомэ — главный специалист по «колчаковскому» золоту на Дальнем Востоке.

В течение двух часов около 55 тонн русского золота без каких-либо расписок и актов были перемещены из банковских подвалов в трюмы японского крейсера. Разумеется, городские власти заявили японскому правительству официальный протест. Разумеется, против генерала Розанова было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупных размерах.

Но Япония не удосужилась даже ответить на ультиматумы.

— У медали была и другая сторона. Белые генералы везли на восток в своих обозах тонны золота. Но, преследуемые большевиками и снующими по Манчжурии китайскими бандитами-хунхузами, частенько оказывались перед судьбоносным выбором: либо попасть в плен и проститься с золотом, либо…

— … отдать его на сохранение единственной на тот момент в Маньчжурии «реальной» власти — японцам. И «налегке» уйти от погони.

22 ноября 1920 года начальник тыла армии Колчака генерал Петров передает 22 ящика с золотом на временное хранение главе оккупационной японской военной администрации в Забайкалье и Маньчжурии японскому полковнику Рокуро Идзомэ.

13 февраля 1920 года войсковой старшина Уссурийского казачьего войска Клок передает командиру 30го японского пехотного полка полковнику Слуга на хранение два ящика и пять мешков золота из конфискованных белогвардейцами в Хабаровской конторе Госбанка 38 пудов золота.

Вспомним и про 33 ящика с золотом, которые были переданы в марте 1920 года японской стороне и помещены в филиал «Чосэн банка» в Осаке. Об этом свидетельствуют протоколы Токийского окружного суда от 9 марта 1925 года.

Добавим 143 ящика с золотом, которые генерал Семенов передал японскому полковнику Х. Куросаве в марте 1920 года в Чите…

А еще генерал Истров передал японцам 1 миллион 270 тысяч золотых рублей, генерал Подтягин — полтора миллиона золотых рублей, финансовый агент Минфина царского правительства Константин Миллер — 10 миллионов золотых рублей…

— Уж это-то золото отдавали японцам под расписку?

— Не всегда. Кто и под «честное слово»…

СЕКРЕТНЫЙ ФОНД КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

— Недавно агентство «Киодо Цусин» сообщило, что активное участие в незаконном ввозе российского капитала принимали представители правящих кругов Японии…

— Да, бывшему президенту Японского кредитного банка ЁсиоТатаи удалось доказать, что не менее четырех тонн российского золота было по-воровски вывезено из России по прямому указанию правительства Японии. А лично министр финансов Такахаси причастен к тайной переправке в страну 9,1 тонны российского золота в 186 ящиках.

Кстати, большая часть присвоенного японцами золота, как показало проведенное в Японии в марте 1925 года парламентское расследование, поступило в «секретный фонд» Квантунской армии. Этим фондом распоряжался будущий премьер страны, генерал Гиити Танака, сконцентрировав к концу 1922 года многие тонны русского золота на огромную по тем временам сумму — более 60 миллионов иен.

Пройдет несколько лет, и благодаря российскому золоту Квантунская армия превратится в настоящее «государство в государстве» на просторах Северного Китая и Кореи…

Август 1918 года. Владивосток. Японские войска на улице Светланской

ШАНС ЗАКРЫТЬ «ЗОЛОТУЮ» ТЕМУ

— Поставлю вопрос ребром: Россия сохранила права на увезенное из нее золото?

— Безусловно. Советский Союз являлся правопреемником Российской империи и всех режимов на ее территории до 1920х годов включительно. Равно как согласно Парижской конвенции правопреемником Российской империи и всех режимов на ее территории оказалась Российская Федерация. Вспомним, как с нами всегда поступали иностранные контрагенты: «должны — платите». И констатируем, что статья 8, зафиксированная в соглашениях от 6 и 19 октября 1919 года, не утратила силы: «Государственный банк России остается распорядителем золотого депозита и по первому требованию может возвратить его из Осаки во Владивосток, уплатив лишь шесть процентов издержек на «обратный трансферт».

Повторю еще раз: Россия имеет полное и законное право потребовать возращения залогового золота.

— А наши японские партнеры в курсе?

— Вообще-то они никогда особо не секретились. И до 1925 года спокойно ждали, не потребует ли Советская Россия возврата золотых депозитов по договорам 1919 года. Не потребует ли признания правомерности подписанных соглашений? Не потребовала. А в июне 1927 года «Иокогама Спеши банк» переоформил часть залогового золота в правительственные активы на 62 млн иен.

И затем каждые десять лет японцы проделывали эту банковскую операцию, навар от которой прямиком направлялся в казну. За 90 лет набежало, по самым минимальным процентам, более шести миллиардов долларов США.

Примерная стоимость строительства двух атомных электростанций.

Россия имеет полное и законное право потребовать возращения залогового золота

— Логично потребовать вернуть процентные деньги и залоговое золото в Россию…

— Не все так просто. Когда в 90-е годы эта тема была поднята в СМИ, японцы на запрос МИД России сообщили: российского золота в Японии нет. Не буду углубляться в их аргументацию — она не выдерживает критики. Корень проблемы — в менталитете японцев, который я неплохо изучил за годы жизни на Дальнем Востоке. Японцы, мне кажется, никогда не признают, что похитили российское золото.

Для них сохранить национальную честь и свое лицо перед миром — намного важнее любых экономических интересов.

Давайте и мы сделаем «политкорректный» вид, что Япония у нас ничего не украла. И поступим так, как в свое время Индонезия. После завершения японской оккупации разоренная страна не стала выколачивать долги у бывшего агрессора, а договорилась с ним о многомиллиардных инвестициях в индонезийскую экономику. Они не только возродили Индонезию, но и принесли попутно в государственную казну немалые налоги…

— Вместо политической тяжбы — бизнес-план?

— Именно. Японцы нуждаются в электроэнергии? Нуждаются. Россия нуждается в прорыве экономической блокады, которую США (и их союзник Япония) нам фактически устраивают на Дальнем Востоке? Вне всякого сомнения.

Япония должна России, по моим подсчетам, шесть миллиардов долларов США. Почему бы не попросить правительство Японии выступить гарантом энергетических инвестиций и позволить японскому «Токио-Мицубиси банку» (преемнику «Иокогама Спеши банка», на сегодняшний день — крупнейшему в мире) инвестировать эти шесть миллиардов в строительство на российском Дальнем Востоке двух атомных электростанций? Их энергия может поставляться на остров Хонсю по морскому кабелю (есть соответствующий проект, разработанный российским институтом.) Причем поставляться по льготной стоимости до тех пор, пока российская сторона не возместит инвесторам все вложенные в строительство станций деньги. После этого японские инвесторы выходят из совладельцев АЭС и в собственности России остаются две современные станции, построенные по безопасной, «постчернобыльской» технологии.

— Вы не верите в прямой возврат «золота Колчака»?

— Реального «золота Колчака» нет. Слитки и российские монеты давно переплавлены. Зато есть геополитическая и экономическая реальность, когда умение договариваться и идти на компромисс дороже любых денег. В инвестиционном варианте проигравших не будет: Япония получает дешевую электроэнергию, Россия возвращает свой золотой запас в виде двух АЭС.

И навсегда закрывает тему «русского золота в Японии».

— Есть ли у этого проекта шанс на реализацию?

— Мне кажется, время для этого наступило. Реализация «индонезийского варианта» инвестиций стала бы асимметричным ответом американским планам безальтернативных поставок в дальневосточный регион заокеанского сланцевого СПГ. А для российской экономики — дальневосточным аналогом «Южного газового потока».

Адмирал Александр Колчак

PS

Горькая усмешка истории: «Иокогама Спеши Банк», а затем и созданный на его основе «Токио Гинко» — единственный в Японии, который до середины 60-х годов обеспеченно работал с иностранной валютой. И благодарить за это Страна Восходящего Солнца должна северного соседа. Это ведь русское золото участвовало в становлении японского «экономического чуда»…

ИСТОРИЧЕСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ — ПРОДУКТ СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ. ЭТУ ГОРЬКУЮ ИСТИНУ РОССИЯ ИСПЫТАЛА НА СЕБЕ НЕ РАЗ

Источник: klin-demianovo.ru