• для того чтобы воспрепятствовать проникновению в Индию этого продукта, облагаемого очень большим налогом, англичане построили в 19-том веке — систему ограждений длиной — 2400 километров, которую охраняли около 8 тысяч человек

• добрынин просит ее не сыпать на рану

• если человек находится на чьем-то иждивении, то мы говорим, что он ест чей-то хлеб, а какой продукт упоминали в подобных случаях в Палестине, Персии, Индии, а отчасти и на Руси

• ж. составное вещество, соединение щелочи и кислоты в одно, по химическому сродству; в сем знач. селитра и купоросы соли, также гипс, известь, мел и пр. Соль, поваренная, кухонная, солнокислый натр, или хлоровый натрий, известная приправа нашей пищи. Сладкий, солодки, соль и пр. должно быть общ. корня.

Двойная соль, химич. из двойного основания, двух разных щелочей, соединенных одной, общей кислотой. Острота ума, остроумие, едкая насмешка. Поднести кому хлеб-соль. Без соли, без хлеба, худая беседа. Соли нету, так и слова нету, а как хлеб дошел, так переговор пошел. Хлеб да соль! пожеланье за вытью; отв. милости просим, или, шутя: ем (ешь), да свой! Без попа, что без соли.

СМЕЛО ЕШЬТЕ СОЛЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ , НО ПРАВИЛЬНО И ПРАВИЛЬНУЮ. БЕЗ СОЛИ ВЫ УГРОБИТЕ ЗДОРОВЬЕ.

Хлеб-соль не бранится. Без соли, и хлеб не естся. Без соли стол кривой. Без хлеба несытно, а без соли не сладко. Хлеб за солью (за хлебом) не ходит. старая кобыла до соли лакома. Соли не жалей, так есть веселей. Кто соль любит, пить станет, склонен к пьянству. Хорошие щи без соли хлебаю, а в худые и соли не теряю. За хлебом-солью всякая шутка хороша.

Помяни соль, чтоб дали хлеба. Пошло было на хлеб (стали было разживаться), да соль своротила (дорога). Поймать птичку на хвост соли посыпать. Соли иду, ничего не несу, от Соли иду, полну пазуху несу (игра слов: Соль, село Костр. губ., где огороды; бедняков овощами снабжают даром). Соль просыпать нечаянно к ссоре (а чтобы ссоры не было, посыпают просыпанной солью голову).

Подавая соль смейся, не то поссоришься. земле родился, в огне крестился, на воду пал весь пропал (соль). воде родится, а воды боится (соль). Соль горная, каменная, бузун, у нас илецкая, за р. Уралом; соль озерная, самосадочная, с крымских и астрах. озер, садится сама, в сухмень; соль морская, акерманская, которая сама же выпаряется, из напущенной морской воды; соль выварная, вареная, из добываемого колодезного рассола, выделяемая огнем, в Пермской, несколько в Нижегородской, а прежде и в Новгородской.

Соляная сердцевина, светлая гранка соли, находимая в толще каменной соли. Бабья соль, растение Сrithrum maritimum, серпник, копр, кроп. Заячья соль, растен. ядовитое, Охаlis асеtosilla, см. дробинец. Растен. Smilacina, см. дерябка. Солить что, силивать, осолять, посолить, готовить впрок или приправлять, для вкусу, солью. Солонину по осени солят. Лишку не соли щей, а кому надо, на столе посолит.

Пора огурцы солить, впрок. Не саливала я их, не умею. Аще соль обуяет, чим осолится? Матф. нам, хоть песок, лишь бы солил! *Солить кому, делать назло, наперекор. Засолить и посолить солонину. Всю соль иссолили. Насолили много слетья. Осолить кус. Отсолилась, кончила.

Соляная принцесса (фильм-сказка, Германия, 2015г.) HD 720p

Он мне насолил, подсаливает иногда, назло. Недосол на столе (можно досолить), а пересол на спине, о поварах. Пересолить в деле, перейти меру. Просолил, прокоптил, сберегая до негодности. Рассолить рассол, посолить вмеру.

Солиться, быть солиму. Соленый, или солоный и солоный, в чем есть соль, много соли, что на вкус отзывается солью; соленый, что посолено; солоный, вкуса соли. Соленая рыба, просольная. Ты не съешь огурец соленый (с Оленой). Соленое озеро. Морская вода солона. Кисло пей, солоно ешь, помрешь не сгниешь.

Ешь солоно, пей горько (вино), умрешь не сгниешь. Верблюжье молоко солено, солоно, соленовато, солоновато на вкус. *Солоно пришлось, горько, тяжело, обидно. Из пресного сделаешь соленое, а солоного не опреснишь. Так солоно, что в пот бросает. Отошел, словно несолоно хлебал. Солоно и горько рожать (приговаривает бабка, подавая отцу новорожденного ложку каши, с солью и перцем).

Соленость, солоность, в меньшей степени -новатость, сост. по прилаг. Солоненько, солоновато; солонехонько, солоным-солонешенько, чрезмеру солоно. Соление ср. солка, сольба ж. действ. по глаг. солить, засол, посол. Соление, солень, солонь ж. посоленные впрок припасы, зелень, слетье, овощ. полнолуние солени не солить, ничего впрок не готовить.

Крапивную, обварную солень готовят на зиму для дойных коров. Солило ср. солонка, солоница, -ничка ж. сольница южн. солянка, сосуд, для держания и подачи соли на стол. Один глаз на полицу (хлеб), другой в солоницу. сольницу хлеба не макают (крошки остаются). Солоник, -ничек, арх. бурачек или берестянка, для соли.

Арх. вят. сиб. ржаная лепешка или сгибень, посыпанный солью, солонуха, солонушка, то же. Солило, чем солят, что солит, соль. рад бы солил, да солила нет. Церк. чашка, блюдо, стар. рассольник. Омочивый со мною в солило руку, той мя предаст, Матф. Новорос. яма со срубом, где солится рыба.

Солитель, -ница, солильщик, -щица, кто солит что-либо, готовит запасы впрок, в соли; говор. и солельщик. Икорных солельщиков держат на всех ватагах. Рыбный солельный мастер, солелыцик. Солельная кадь. Солельные лари, ямы, рыболовн.

Солкая соль, спорая, весьма соленая. Солкое место, солище ср. солончак или солонец м. соленое озерище, соленые грязи, хак, или пропитанная солью земля, почва, сухая, по которой соль выцветает. Солищный церк. солончатый, солончаковый, солонцевый, к солонцам относящ. До моря солищниго, Нав. Солончатые степи.

Солончаковые грязи. Солонцевая, солонцеватая почва. Солкость, состояние солкого. Солончатость и солонцеватость ж. сост. и свойство по прилаг. Солинка, -ночка, крупинка соли.

Ни крупиночки, ни солиночки во рту не было! Солонина ж. посоленая впрок говядина. Солонина солона, говядина дорога. Солонинное холодное. Зап. соленое, провесное, свиное сало.

Сольник или сольное зелье, растение Аnthyllis vulneraria. Сольник, растение Salicornia. Солонуха, твер. гриб, годный в засол. Солянка, солончаковое растение Salsola, сиб. солончак, особ. солончаковое место, на которое ходят лакомиться сохатые, изюбры, козули, где их и подстерегают, готовя нередко искуственые солянки. Южн. солонка.

Соленогорькая речка. Соленая булочка, присыпанная солью. Кушание, еда селянка. Соляночный и солянковый, к солянке относящийся. Соляныч м. волжск. солевозное судно. Вода солонит, на вкус немного солона; она солонеет, становится солонее, соленее прежнего. Соляной, к соли, в разн. знач. относящ. Соляной пласт, прилом, ломка горной или каменной соли. Соляные варницы.

Соляной городок, название Илецкой-защиты, где прилом соли, соляная копь, ломка. Соляное озеро, из которого добывают соль; соленое, которого вода солона. Соляное правление. Соляная кислота, добываемая из кухонной соли, хлористо-водородная. Соляник новорос. соляной амбар, сарай на рыбных ватагах. Солонцевать, лакомиться соленым, напр. селедкой.

Соляное ср. урал. пошлина при ввозе соли, также соляной рыбы и икры. Солеварение ср. солеварка ж. выварка соли из тузлука, рассола. Солеваренный и солеварный, к сему делу относящ. Солеварный чрен. Солеварня, солеварница, или просто варница, соляная варница, где соль вываривается.

Солевар, солеварный мастер, или хозяин варницы. Солеварничать, заниматься этим промыслом. Солеварничание, то же, солеварение, но более укорно. Солевоз или солевозец м. солевозчик, промышляющий возкой соли, из места добычи ее. Солевозная дорога. Солевозныя сани, на которых выволакивают соль из озер.

Соленосец м. работник для носки соли, при погрузке и разгрузке судов; в перм. есть также и соленоски, бабы, для этой же работы. Солевозничать, быть солевозчиком. -чание, промысел этот. Солозоб, -бка, лакомый до соленого. Солеломня, -ломка, где ломают каменную соль. Солеломная пешня.

Солелом, -ломец, -ломщик, занимающийся этой работой. Илецке есть ссыльные в работу, есть и наемные солеломцы. Солемер, род волчка, для указания густоты рассола, доброты его. Соленовялая или соленопровеслая рыба. Солекокислый огурец. Солоноквасный аржаничек. Солянокислая соль, из какого-либо основания, щелочи, и соляной кислоты.

Соленосладкий, -сладимый, солоноватый и сладковатый. Солнопек вят. кулебяка с соленой рыбой. См. солнце. Солоно-мясо, вят. беседная игра, в роде фантов. Соль-весить, также игра, с отвесом поцелуев.

Солепромышленник, добывающий соль. Солеродные ключи, источники. Солерод м. химич. галоид, вещества, образующие соли, замещая в них кислоту: хлор, бром, йод, фтор. -твор, -творное вещество, химич. всякая кислота, или солерод, образующие с основаниями соли

• за греческим столом, наверняка, можно услышать просьбу подать «галс», а что же просят греки

• злоупотребление данной специей непременно спровоцирует гипертонию

• и нота, и приправа

• именно так согласно Далю называется «составное вещество, соединение щелочи и кислоты в одно по химическому составу»

• какую ноту кладут в суп

• лизунец на языке коровы

Источник: scanwordhelper.ru

5.1. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.

В материалах к ОГЭ на сайте ФИПИ дан кодификатор тем по русскому языку. Это дано не случайно. По КАЖДОЙ из тем может быть предложен вариант заданий. Поэтому необходимо вспомнить все правила и быть готовым к разным типам задний (а не только к тем, которые ЧАЩЕ всего предлагаются в сборниках).

- из предложенных сочетаний слов найти словосочетания;

- найти глагольные ИЛИ именные словосочетания

Примечание.

Типы подчинительной связи (согласование, управление, примыкание – в задании № 4.

РЕКОМЕНДАЦИИ.

Как выполнить задание № 2 по теме «Словосочетание».

1.Как найти словосочетание.

Словосочетание – это сочетание двух или нескольких слов, связанных по смыслу и грамматически.

В словосочетании есть ГЛАВНОЕ (от которого задаётся вопрос) и ЗАВИСИМОЕ слово (к которому задаётся вопрос).

Пример.

Книга – главное слово (какая?).

ВЫВОД: при нахождении словосочетания ищем такое, в котором есть главное и зависимое слова.

- Грамматическая основа , так как это предложение.

- Однородные члены предложения , так как среди них нет главного и зависимого, они равноправны.

- Фразеологизмы, так как по значению они равны одному лову.

- Составная форма будущего времени глагола, так как это ОДИН глагол в форме будущего времени.

- Составная форма сравнительной и превосходной степени прилагательного и наречия.

Более высокий, более высоко.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ.

(1)На протяжении веков соль ценилась на вес золота.(2) Из-за неё начинались и заканчивались войны, вспыхивали бунты, за неё покупались целые города, а по количеству имеющихся запасов соли определяли влиятельность человека.

(3)В основном, ценность соли была обусловлена одним её замечательным свойством – способностью сохранять продукты свежими. (4)Люди знали об этом с древнейших времен, и, возможно, именно благодаря использованию соли человечеству удалось миновать многие эпидемии.

Укажите варианты ответов, в которых верно определены словосочетания в предложениях. Запишите номера ответов.

1) соль ценилась (предложение 1)

2) начинались и заканчивались (предложение 2)

3) целые города (предложение 1)

4) запасов соли (предложение 2)

5) как без рук (предложение 5)

Ответ: 34

Пояснение.

1) соль ценилась (предложение 1) – это грамматическая основа предложение;

2) начинались и заканчивались (предложение 2) – это однородные члены;

3) целые города (предложение 1) (города (какие?) целые)

4) запасов соли (предложение 2) (запасов (чего?) соли)

5) как без рук (предложение 5) – это фразеологизм

2.Как определить тип словосочетания по главному слову.

Глагольное словосочетание – это такое, в котором главное слово – глагол, причастие, деепричастие.

Решать (что?) задачу.

Пишущий (что?) письмо.

Делая (как?) быстро.

Именное словосочетание – это такое, в котором главное слово – ИМЯ существительное, прилагательное, числительное.

Дом (где?) в городе.

Бесполезный (кому?) людям.

Второй (по чему?) по списку.

Наречное словосочетание – это такое, в котором главное слово, в котором главное слово – наречие.

Слишком быстро. (Быстро в какой степени?)

Вдали (от чего?) от дороги.

Местоименное словосочетание – это такое, в котором главное слово – местоимение.

Каждый (из кого?) из нас.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ.

(1)На протяжении веков соль ценилась на вес золота.(2) Из-за неё начинались и заканчивались войны, вспыхивали бунты, за неё покупались целые города, а по количеству имеющихся запасов соли определяли влиятельность человека.

(3)В основном, ценность соли была обусловлена одним её замечательным свойством – способностью сохранять продукты свежими. (4)Люди знали об этом с древнейших времен, и, возможно, именно благодаря использованию соли человечеству удалось миновать многие эпидемии.

Укажите варианты ответов, в которых верно определены именные словосочетания. Запишите номера ответов.

1) запасов соли (предложение 2)

2) сохранять продукты (предложение 3)

3) знали об этом (предложение 3)

4) одним свойством (предложение 4)

5) благодаря соли (предложение 4)

Ответ: 14

Пояснение.

1) запасов соли (предложение 2) (запасов (чего?) соли, главное слово — сущ.)

2) сохранять продукты (предложение 3) (сохранять (что?) продукты, главное слово – глагол)

3) знали об этом (предложение 3) (знали (о чём?) об этом, главное слово – глагол)

4) одним свойством (предложение 4) (свойством (каким?) одним главное слово – сущ.)

5) благодаря соли (предложение 4) (благодаря (чему?) соли, главное слово – деепричастие)

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник: poznaemvmeste.ru

Почему в древности поваренная соль ценилась выше золота?

Поваренная соль – самая распространённая и недорогая добавка к еде, добываемая в большом количестве по всему миру. Однако так было не всегда.

До конца XIX века минерал ценился на вес золота, был недоступен большинству населения и часто становился предметом кровопролитных войн. Почему ещё недавно соль стоила баснословных денег?

1.

Важнейший продукт в истории

Соль – жизненно необходимый продукт. Хлорид натрия обеспечивает выработку желудочного сока, участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышечных волокон. Его недостаток провоцирует массу негативных эффектов в организме и сильно снижает качество жизни.

Развитие животноводства и земледелия постоянно повышало потребность в специи. Ей подкармливали скот, дубили кожу, минерал использовался в качестве удобрения и средства против сельскохозяйственных паразитов.

Кроме того, из-за отсутствия холодильников нужно было как-то хранить мясные продукты. Самым популярным способом было вяление – сушка и обезвоживание продуктов с использованием соли. Она вытягивала влагу, не давала размножаться вредным бактериям и улучшала вкус мяса.

2.

По итогу засоленные и вяленые продукты могли храниться долгие месяцы и не портиться.

Именно поэтому соль стала самой распространённой специей в мире и добывалась с древнейших времён. Хлорид натрия получали выпариванием из морской воды, озёр или подземных источников.

Почему же соль была такой дорогой?

Из-за трудоёмкого процесса и постоянной нехватки рабочих рук цена на этот продукт взлетала до небес. Кроме того, транспортировка из мест добычи к потребителю была тяжёлым и очень дорогим занятием.

Чтобы организовать выпаривание соли, требовалось собрать огромное количество рабочих, которые бы переливали воду, поддерживали огонь, собирали продукт, а потом доставляли его на склад.

Людей нужно было обеспечить пищей, топливом, орудиями труда и вооруженной охраной. Соляные месторождения притягивали бандитские шайки и становились местом «разборок» с конкурентами. Всё это также повышало конечную стоимость продукта.

3.

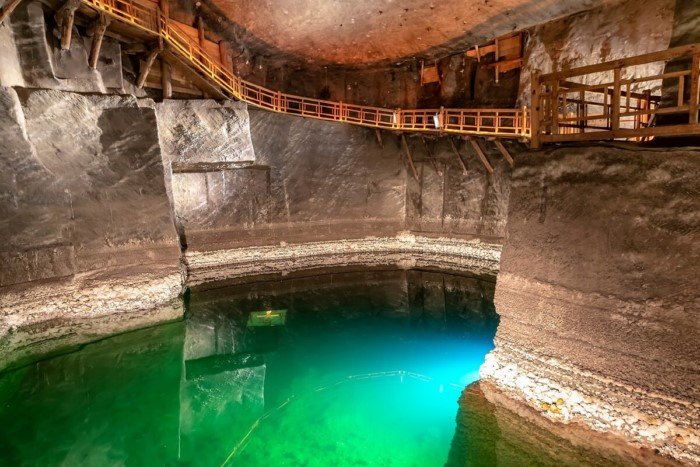

Соляная шахта в польском городе Величка – одно из древнейших и крупнейших месторождений «белого золота» в Европе.

Средневековая нефть

Монархи, понимая, что на добыче соли можно неплохо заработать, облагали производителей пошлинами и акцизами, которые нужно было уплатить в казну с каждого проданного пуда специи.

Соль являлась стратегически важным ресурсом, от которого зависело всё хозяйство. Поэтому разрешение на добычу давалось узкому кругу лиц или оставалось в руках государства.

Это упрощало налоговый сбор и позволяло держать рынок под контролем. Соответственно, если конкурентов на внутреннем рынке у производителя не было, то он мог взвинчивать цены, как ему вздумается.

С развитием технологий, увеличивших масштабы добычи, цены на соль стали постепенно падать и окончательно обвалились после отмены пошлин в конце XIX века.

4.

Автоматизированный труд ещё сильнее ударил по ценам и снизил стоимость соли до минимума.

В России соляной налог отменили в 1880 году. Раньше пуд минерала стоил 1 рубль, после отмены акциза – 20 копеек. Для сравнения, средняя зарплата фабричного рабочего в это время составляла 25 рублей.

После падения цены соль стала доступна всему населению. Теперь покупка специи воспринимается как нечто незначительное и уже не вызывает дикого восторга у встречных женщин и чёрной зависти у соседей.

Поделиться этим:

Интересности 19 апреля, 2021 1 093 просмотра

Источник: zefirka.net