Статуя из папье-маше размером примерно с сидящего человека, покрытая лаком и золотой краской, имеет темную историю. Вероятно, она веками хранилась в монастыре на юго-востоке Китая, прежде чем была вывезена из страны во время Культурной революции. Бурный период социальных потрясений в коммунистическом Китае начался в 1966 году, когда председатель Мао Цзэдун призвал граждан конфисковывать собственность, демонтировать системы образования и нападать на «буржуазные» культурные учреждения.

Во время реставрационных работ в 1990-х годах было установлено, что статуя не была ни цельной, ни полой. Когда реставратор снял статую с деревянной платформы, он заметил две подушечки с китайскими надписями, лежащие под коленями статуи. При снятии подушек были обнаружены человеческие останки.

Научные исследования показали, что древняя буддийская статуя содержит внутри себя прекрасно сохранившиеся останки мумифицированного монаха возрастом 1000 лет. Помимо возможного примера самомумификации, статуя считается единственным подобным примером в мире.

ЭТО должен знать КАЖДЫЙ! 10 Правил Жизни от БУДДИСТСКИХ монахов | Очень мощные и жизненные слова!

Компьютерная томография золотой статуи (1000-летний мумифицированный монах, спрятанный в статуе — CNN).

Исследователи полагают, что в статуе находится тело буддийского мастера по имени Люцюань , который, возможно, практиковал традицию «самомумификации», чтобы добраться до места своего последнего упокоения. Сидя в позе лотоса, монах, как полагают, уморил себя голодом в акте крайней духовной преданности, а произошло это в Китае или Тибете в 10 веке.

Монахи нередко практиковали самомумификацию, но найти мумифицированного монаха внутри статуи – это действительно необычно. Для монаха, который хотел достичь просветления и быть почитаемым как «живой Будда», самомумификация была единственным вариантом.

Эта практика также была широко распространена в Японии, начиная примерно с 11 века и продолжаясь до тех пор, пока не была запрещена в 19 веке.

У историков есть представление о том, как Люцюань начал свое духовное «превращение».

Существует 3000-дневный «тренировочный» процесс превращения тела обычного аскета в мумию – сокушинбуцу . Ключевым элементом процесса является диета. Японские аскеты обычно воздерживались от злаков, исключая пшеницу, рис, просо, соевые бобы. Вместо этого они ели орехи, ягоды, сосновые иголки, кору деревьев и смолу (именно поэтому диета сокушинбуцу называлась мокудзикё, или «поедание деревьев».

Со временем диета становилась более строгой, лишая организм питательных веществ и устраняя жир и влагу, которые могли способствовать разложению организма после смерти; рентгеновские снимки сокушинбуцу даже показали речные камни в кишечнике мумий

Помимо потери веса, некоторые особенности диеты могли помочь сохранить тело после смерти. Например, определенные виды трав и токсичные орехи саговника, возможно, подавляли рост бактерий. Говорят, что по крайней мере некоторые сокушинбуцу пили чай, приготовленный из уруши, сока Toxicodendron vernicifluum, который обычно используется для изготовления лака. Уруши мог действовать как своего рода бальзамирующая жидкость, делая тело токсичным для потенциальных плотоядных микроорганизмов.

Золотые Буддийские монахи

Как только аскет был готов попытаться стать сокушинбуцу, он входил в крошечную погребальную камеру и был похоронен заживо, с небольшим отверстием для доступа воздуха внутрь камеры. Там он сидел, повторяя сутры и звоня в колокольчик, чтобы показать, что он все еще жив. Как только колокольчик переставал звонить, камеру полностью запечатывали. Через три года ее снова открывали, чтобы проверить, была ли попытка самомумификации успешной.

Если тело находили в сохранившемся состоянии, монаха возводили в статус Будды, его тело извлекали из гробницы и помещали в храм, где ему поклонялись и почитали. Если тело разлагалось, монаха снова запечатывали в его могиле и почитали, но не поклонялись.

Итак, Люцюань в своем духовном пути почти десятилетие морили себя голодом, питаясь водой, семенами и орехами. Когда монах начал входить в состояние, похожее на транс, его запечатали внутри статуи. Он ел корни, сосновую кору и токсичный чай на основе древесного сока в течение еще 1000 дней — пища и воздух подавались через маленькую трубочку.

В последние недели Люцюань уменьшил потребление пищи, выпивая только воду. Когда он медленно умирал от голода, частота его дыхания снижалась, пока в конце концов не наступила смерть. Говорили, что монахи, мумифицированные таким образом, достигали просветления.

Собратья -монахи поместили тело Люцюаня рядом с огнем, чтобы высушить тело, в конечном итоге выставив его останки на обозрение в монастыре. Через 200 лет, когда его останки начали портиться, монахи поняли, что он нуждается в дополнительной поддержке и сохранении. Его мумифицированное тело было помещено внутрь искусно выполненной лакированной статуи Будды.

Мумифицированные монахи становились не только центром религиозного поклонения, но и были важны для экономики монастыря, потому что привлекали паломников, которые приносили пожертвования.

В 1990-х годах ученые не смогли извлечь мумию из-за риска распада. В то время научный анализ не был достаточно развит, чтобы задокументировать точное состояние останков.

Недавно мумия была изучена междисциплинарной группой экспертов, включая специалистов по радиоуглеродному датированию и текстильных аналитиков, в Медицинском центре Меандер в Амерсфорте, Нидерланды. Образцы костей были взяты для анализа ДНК. Группа немецких, голландских и итальянских ученых провела компьютерную томографию, которая показала скелет монаха в мельчайших деталях.

Рентгеновские снимки буддийской статуи показывают мумифицированного монаха — D-brief

Компьютерная томография показала, что внутри статуи находится прекрасно сохранившееся тело с кожей и мышцами — полная мумия, а не просто скелет. Аналитики предполагают, что на момент смерти монаху было от 30 до 50 лет.

Используя эндоскоп, эксперты извлекли образцы из грудной и брюшной полостей мумии, обнаружив, что органы монаха удалены и заменены комками бумаги с китайскими иероглифами. Историки и лингвисты продолжают заниматься расшифровкой текстов.

Поскольку Будда начал выставляться за пределами Китая, возникли разногласия. Лидеры общины в деревне Янчунь, провинция Фуцзянь, дважды писали коллекционеру, купившему статую с мумифицированным монахом.

Лидеры общины убеждены, что в статуе находятся останки почти 1000-летнего патриарха Чжан Гуна, которые были утеряны в деревне Янчунь в уезде Датянь в декабре 1995 года. Говорят, что Чжан Гун был уважаемым монахом во времена династии Сун (960–1279). После того, как он умер, люди мумифицировали его тело и превратили в статую, которой поклонялись до тех пор, пока два десятилетия назад не было заявлено о краже.

- Пожалуйста, помните, что у всех нас разные мнения, подумайте, прежде чем говорить или писать что-то жестокое по отношению к другим. В конце концов, мы всего лишь люди. Чтобы поделиться опытом или оставить комментарий, просто напишите ниже.

- Присоединяйтесь к «Истории» в Телеграм .

Источник: dzen.ru

Журнальный мир

Село Деревянск стоит на высокой горе. Если смотреть с крутого берега вниз на реку Вычегду, запросто может закружиться голова. Когда я приезжаю сюда, всегда стараюсь отыскать взглядом Ульяновский монастырь. При ясной погоде его легко увидать, хотя он находится за рекой в нескольких километрах отсюда. С этого места монастырь больше похож на игрушку, которая умещается на ладони.

Бабушка рассказывала, что раньше колокольный звон доносился до Деревянска, а самый большой колокол в звоннице весил триста пудов. Бабушка в молодости работала в Ульяново, там же жила и ее сестра Катерина вместе со своими детьми. После того, как бабушка вернулась в Деревянск, они часто навещали друг друга. Когда открывалась навигация, бабушка ездила к сестре на теплоходе и иногда брала меня с собой.

Даже против течения и несмотря на молевой сплав, теплоход идет быстро. После поселка Озъяг появляется и Ульяновский монастырь. К обеим сторонам его подворья примыкают обширные земли, за которыми начинается тайга. Посреди монастыря возвышается колокольня. Когда смотришь на нее с реки, кажется, что она подпирает собой небо. Отсюда монастырь уже не похож на игрушку.

Даже полуразрушенные строения выглядят основательно. На века возводили предки эту красоту.

Баба Катя жила в монашеской келье неподалеку от колокольни. Сестры чаевничали и подолгу разговаривали друг с другом, потом отправлялись гулять вдоль монастырских стен. Я ходил вместе с ними.

Как-то раз, стоя на обрыве реки, бабушка, глядя в даль, сказала:

— До нашего Деревянска, сынок, здесь не так далеко. За Вычегдой, если идти по прямой, упрешься в Ульяново болото, пройдешь его и потом дойдешь в Сьöд ты бок. Красивый сосновый бор там стоит. В нем глухари токовать любят, медведи гуляют. После него выйдешь уже на дорогу, по ней до Усть-Кулома девяносто километров. Говорят, что строители монастыря по этому пути ходили…

Как и любой мальчишка, я, разумеется, слышал о несметных богатствах, что хранили здешние монахи: золотых кольцах, старинных образах и книгах, красивой посуде и церковной утвари. Когда монастырь закрывали, новая власть вывезла все, что могла, но самое ценное монахам удалось где-то спрятать. Местные пацаны искали сокровища, вели раскопки возле монастырских стен и в соседнем лесу, но тщетно. Конечно, тайна монастырских сокровищ будоражила и мое воображение, особенно когда время от времени возникали слухи об очередной находке. Однажды я заговорил с бабушкой на эту тему.

— Было у монахов золото, было, — немного задумавшись, будто зная наверняка, сказала бабушка. — Я об этом слышала, когда еще в Ульяново работала. Перед тем, как монастырь закрыли, монахи собрали все добро в большой сундук и на замок его закрыли. Потом темной ночью переправили его через Вычегду, а оттуда на телеге привезли в Сьöд ты бок. Там, в сосновом бору и закопали, а ключ от замка повесили на ветку самой высокой и крепкой сосны. Так мне знающие люди рассказывали.

— Правда!? — вырвалось у меня невольно. — Значит, золото возле Ульяновского болота рядом с Деревянском? Давай, бабушка, съездим туда! Может быть, ключ найдем от сундука. Недалеко ведь ехать.

— Да ну тебя, — махнула рукой бабушка. — Где ты теперь эту сосну будешь искать? Может, она сгнила давно и упала. Вырастешь вот, тогда броди, ищи, сколько захочешь, а у меня сил не хватает теперь даже за ягодами сходить…

Бабушка моя уже давно лежит в земле. Восемьдесят три года прожила она на этом свете. Мимо кладбища, что находится возле Усть-Куломской дороги, удобно ходить через сосновый лес на Ульяновское болото за морошкой и клюквой, а там, если по прямой, на Вычегду, к Ульяновскому монастырю.

Уже взрослым я бывал в этих местах, и каждый раз, проходя по сосновому лесу, вспоминал бабушкин рассказ о сундуке с золотом. Вспомню, остановлюсь и начинаю искать глазами самую высокую и крепкую сосну. А они, как на подбор все одинаковые, стоят себе, подпирают небо. Поди тут разберись, на которой из них висит заветный ключ. А, может, и не было его никогда?

Да, что это я? Нет, конечно, ключ где-то здесь. Висит себе и ждет, что кто-то другой, счастливее меня, снимет его с высоты.

В нашем селе Ивана знает каждый. Небольшого роста, круглолицый, широкоплечий мужик. Шагает по жизни твердой походкой, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Силой обладает немеряной, на двоих хватит, но никогда ею не хвалится. Не так воспитан.

Напротив, он как будто стесняется, что физически здоровее всех остальных. Пьяный ли, трезвый, ни в своем селе, ни в соседних никого не обижает, хотя некоторых, если честно, иногда и надо бы… Работает трактористом на нижнем складе. Зимой вкалывает до ночи, а летом, когда лес валят меньше, греет свою веснушчатую спину на солнышке да барахтается, как пацаненок, в реке. Еще рыбачит.

Чуть выше по течению ставит донки. Там, под крутым бережком, рыба обычно всегда берет. Иван искупается, перекурит на солнышке, сходит проверить крючки и сидит потом возле трактора, поглядывая на пригорок, в ожидании очередного лесовоза.

В один из таких погожих деньков, когда на душе хорошо, и блаженная улыбка никак не хочет уходить с лица, наведался к Ивану Длинный Яков. Работал он на складе сортировщиком. Так же, как Иван, закидывал в свободное от работы время донки. Прозвище свое получил вполне заслуженно: мало кто в селе доставал ему до плеча.

Сам Яков родом с юга, когда-то приехал сюда подзаработать, да так и остался в этих местах. Сидоренко его фамилия.

— Ну, как рыбалка сегодня, Иван? Проверял донки-то?

— Да нет там ни черта. Мелкота только червей жрет.

— А я вот вчера донку новую сделал на пять крючков. Пойду кину, попробую.

— Давай, давай, Яков, попробуй. Может, тебе повезет…

Длинный Яков прошел чуть дальше снастей Ивана, немного повозившись, закинул донку и оттуда отправился прямиком на работу.

Лесовозов все не было. Когда от затянувшегося перекура начало першить в горле, Ивана осенило. Он, как ужаленный, вскочил с места и залез в кабину своего трактора. Из-за сиденья достал приготовленный женой тормозок: вареная картошка, черный хлеб, капуста и, самое главное — невыпотрошенная селедка. Иван завернул рыбину в тряпицу и побежал, задыхаясь от восторга, к реке.

Донку Длинного Якова нашел сразу. Не раздумывая, вытащил леску из воды, снял с одного крючка червяка и насадил вместо него селедку. «На большую рыбу крючки наладил, леший», — промелькнула в голове у Ивана мысль, когда, закинув донку обратно, он возвращался к трактору. Успел вовремя: как раз в этот момент на пригорок въехал очередной лесовоз.

После работы Иван еще долго возился возле трактора с мелким ремонтом и почти забыл о своем дельце. Опомнился только тогда, когда увидел Длинного Якова, вышагивающего по берегу реки к своим снастям. Минут через двадцать Иван увидел, что Яков направляется в его сторону. Сердце шутника екнуло: «Сейчас ругаться на меня начнет». Тяжело дыша, Яков подошел к Ивану.

В руке он держал селедку.

— Смотри, Иван, кого я поймал, — Яков протянул Ивану рыбу к его носу. — Вроде на селедку похожа. А что — разве селедка на Вычегде водится?

— Водится, конечно! Она же с моря через Екатерининский канал сюда заходит. Разве не слышал? — еле сдерживая смех, ответил Иван.

— Нет. Сколько лет здесь живу, а от тебя впервые такое узнал.

— Ну, теперь знай, — ответил Иван с каменным лицом. — Даже соленая иногда попадается. Вода же в море соленая…

Иван отвернулся и, чтобы не расхохотаться, быстро отошел от Якова. Кое-как, борясь с приступами накатывающего смеха, направился в сторону дома, но вскоре услышал торопливые шаги за спиной. Яков догнал Ивана.

— Как это соленая? Здесь же не море.

Иван схватился за живот и забился в истерике. Через некоторое время дошло и до Длинного Якова. Он смеялся, переломившись пополам так, что очки слетели с его носа на землю.

Домой селедку Иван не принес. Два рыбака донесли ее до винной лавки — там она была как раз кстати.

Каменная боль

Гора Каменная и не гора совсем — возвышенность на Усть-Куломском тракте. Из Деревянска дорога идет сначала песчаная, а потом, когда за спиной остаются сельское кладбище и сосновый бор, под ногами уже шуршит галька, и вскоре начинается подъем. Поэтому, видать, и назвали старые люди то место Каменной горой. Имя прижилось.

Каменную не обойдешь — через нее самый короткий путь в Усть-Кулом. Возвращаясь обратно в Деревянск, любой путник, поднявшись на Каменную, облегченно вздыхает: отсюда до дома — рукой подать, позади дальняя дорога.

Когда мысли уносят меня в родное село, я всегда думаю о Каменной. Какая картина с нее открывается взору! По левую сторону сверкает на солнце деревянское озеро, что на несколько километров растянулось вдоль дороги, за ним — бесконечная тайга. Прямо, неподалеку от дороги, заботливо укрытые осинником, раскинулись поля, которые возделывали еще наши деды. В моем детстве, во времена совхозов, на них засевали овес вперемешку с горохом — на силос, и мы, ребятня, с появлением первых стручков паслись на этих полях постоянно…

В ту последнюю неделю лета небо то и дело затягивали облака и щедро поливали землю грибными дождями, а в совхозе вовсю шла заготовка кормов. Кто-то из пацанов предложил смотаться на Каменную. Возражений не было, и мы отправились на шум тракторов. Добравшись до места, принялись за горох. Хотя горошины в эту пору уже начинают твердеть, они все равно остаются очень вкусными.

Мы наелись от пуза, забрались в одну из тележек, прицепленных к трактору, и поехали домой. Через десяток метров тракторист дядя Вася заметил нашу неуемную возню и остановился. Всем пришлось вылезать. Ребята один за другим попрыгали на землю, а я замешкался, и в тот момент, когда я приготовился к прыжку, трактор неожиданно дернулся и рванул с места. Я воткнулся головой в землю так, что искры посыпались из глаз…

Когда очнулся, то с удивлением обнаружил, что лежу с неудобно подвернутой рукой на свежеубранном поле, а на меня с испугом смотрят мои друзья и взрослые. Я попытался улыбнуться, но губы словно зашили суровой ниткой, а в правом плече жгучим пламенем горела боль.

— Парень руку вывихнул. Надо вправить, — послышался чей-то голос.

Я лежал и думал о том, что ждет меня дома за этот гороховый поход.

— Ничего, до свадьбы заживет, — ласково сказала какая-то женщина, нагнулась, погладила меня по голове, и вдруг неожиданно резко дернула за руку.

Отчаянная боль пронзила до пяток, в глазах потемнело, и я снова потерял сознание.

Сколько времени провел в беспамятстве, не могу сказать. Может, час, а может, и больше. Открыв глаза, вновь увидел серьезные лица своих друзей. Спасибо им, что не разбежались кто куда, а вели себя так, будто в том, что случилось со мной, есть и их вина. Они помогли мне подняться, проводили до крыльца, а потом, как воришки, пряча глаза друг от друга, разошлись по домам.

Я не стал сразу заходить в дом, а пошел в сарай. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. На душе было муторно, я чувствовал себя виноватым перед родителями. Так и просидел в сарае до самого вечера, пока бабушка меня не нашла.

— Где же ты так долго гуляешь? Опять на гороховые поля ходил?

Я уткнулся в бабушкин сарафан и, расплакавшись, едва слышно, признался:

— Руку ушиб, бабушка, с телеги тракторной упал.

— Давай, дитятко, домой пойдем, там все и вылечим.

Я посмотрел на бабушку и увидел, что по ее лицу тоже текут слезы…

Родители меня и не ругали совсем — сами испугались. Назавтра истопили баню, бабушка с мамой пропарили руку в мыльной воде и аккуратно завернули в мягкую ткань. На этом дело и закончилось…

Много лет прошло после того случая. Я бы о нем никогда и не вспомнил, но как-то раз морозным солнечным деньком поскользнулся и упал на улице. Ушибся не сильно, но здорово потянул руку. Знакомая по далекому детству боль обожгла плечо. На всякий случай сходил на рентген. Врач, пожилой уже мужчина, долго рассматривал снимок и вынес свой вердикт:

— Легко ты в этот раз отделался, повезло. Простой ушиб, скоро пройдет. А вот когда-то, в детстве, наверное, ты это плечо хорошо поломал. Не помнишь?

Тут-то и всплыли в моей памяти Каменная гора и гороховые поля по соседству. Так вот оно что! Никакой, значит, это не вывих…

— Было дело. Мальчишкой я с трактора упал, — ответил я, а сам мысленно перенесся в ту невозможно далекую последнюю неделю лета…

Сейчас мое плечо исправно предупреждает меня о смене погоды. А я не особо расстраиваюсь. Чем дольше живу на этом свете, тем нужнее мне эта боль. Она — моя невидимая связь с тем, что было. И хорошо, что никто не в состоянии ее унять.

Перевод с коми Игоря Вавилова

Источник: xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai

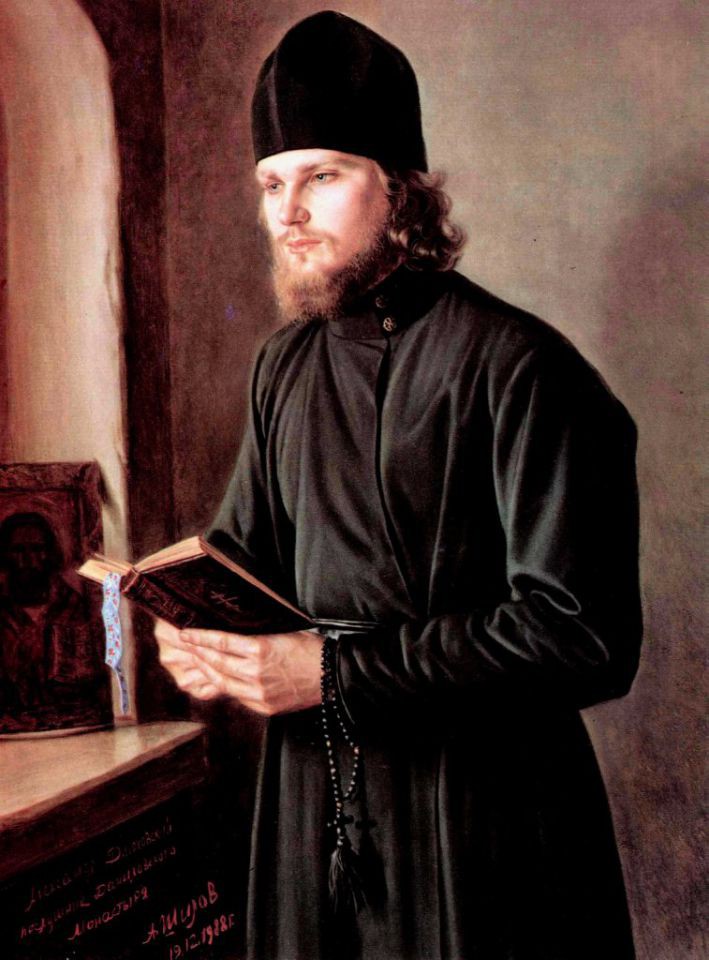

Одежды монашествующих

Христиане с древнейших времен стремились выразить свою посвященность Богу, в числе прочего, и в одежде. Первые христиане носили скромные одежды, чуждые всякой роскоши. Их атрибутом был палий – простой длинный плащ, скрывавший фигуру. Он являлся символом смирения.

Тертуллиан (III в. по Р.Х.) свидетельствовал, что язычники насмехались над христианами, говоря, что они сменили тогу (почетную одежду) на палий (одежду презренную). Священномученик Киприан Карфагенский писал о том, что христиане, особенно посвятившие себя Богу в подвиге девства, должны одеваться скромно, избегая малейшей роскоши и украшательства.

С формированием института монашества стали появляться специально монашеские одеяния. Изначально они были очень простыми и практичными: например, в монашеский плащ можно было завернуться во время сна и часто для пустынников он составлял единственную постель. Со временем символическое значение стало преобладать над практическим.

Символика монашеских одежд

Согласно Положению о монашествующих Русской Православной Церкви, «монашество — это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя на служение Богу».

Желающий посвятить себя Богу в монашестве проходит несколько степеней посвящения, каждой из которой соответствует особое одеяние, причем с каждой новой степенью число этих одеяний увеличивается: к уже имеющимся добавляются новые. Монашеское одеяние есть знак посвящения, уневещивания себя Христу, подобно тому, как при венчании на вступающих в земной брак возлагаются венцы.

Черный цвет монашеского одеяния символизирует покаяние, отречение от мира, умирание для всего мирского, дабы ожить для Бога.

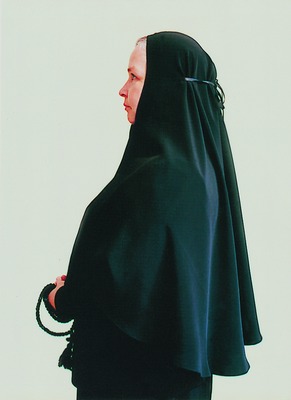

Как правило, монашествующие (кроме схимников) надевают все свои облачения только на богослужение и в особо торжественных случаях. Вне службы монахини и инокини ходят в подряснике, поясе и апостольнике, иногда к ним добавляется скуфья. Монахи и иноки ходят в подряснике, поясе и скуфье.

Чины монашествующих

Послушник (ца) – человек, живущий в монастыре, подчинившийся его уставам, принявший решение стать монахом, но еще не прошедший постриг. При посвящении в послушники читается особая молитва. Послушники ходят в подряснике с поясом, послушницы – в подряснике и платке, повязанном на лоб. Иногда послушникам благословляется ношение скуфьи, а послушницам – апостольника.

Рясофорный послушник – следующая степень приближения к монашескому постригу. Находящийся на ней носит рясу, женщины – апостольник, мужчины – скуфью. При посвящении в рясофор читается особая молитва.

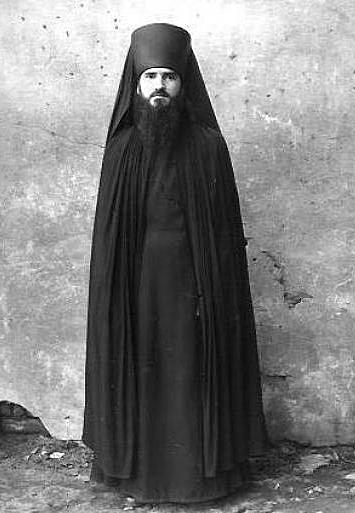

Инок – человек, прошедший первый – малый – постриг. К облачению добавляется клобук с наметкой. В знак отречения от мира и оставления прежней жизни при иноческом постриге иногда дают новое имя.

Монах – полная степень монашеского пострижения. При постриге в монашество (малую схиму, мантию) приносятся обеты целомудрия, послушания и нестяжания. Как правило, в знак рождения в новую жизнь, при монашеском постриге дается новое имя (или при оставлении прежнего имени дается новый небесным покровитель с тем же именем.

То есть, например, в миру женщину звали Марией в честь равноапостольной Марии Магдалины, а в монашестве ее покровительницей стала прп. Мария Египетская). К облачению добавляются параман с параманным крестом и мантия.

Схимонах – постриг в великую схиму это максимальная степень отречения от мира. Постригаемому вновь меняют имя. На великосхимника возлагается параман с многокрестием и аналав, украшенный изображениями Креста Господня и орудий страданий Спасителя. Клобук заменяется на куколь. Также схимники носят особую скуфью с вышитыми на ней херувимами.

Монашеские одежды

Подрясник – длинное, закрывающее тело одеяние с длинными узкими рукавами. Своей простотой символизирует нищету, смирение, отречение от мира, целомудрие. Существуют русский, греческий и болгарский фасоны подрясников (подробнее о них читайте в разделе нашего справочника, посвященном одежде для священнослужителей). Мужской и женский монашеские подрясники одинаковы по своей сути, но при их пошиве важно учитывать разницу в раскрое одежд для представителей разных полов. В официальной обстановке и в храме монашествующие носят черный подрясник, в быту, особенно в летнюю жару, в некоторых монастырях допускаются другие цвета).

Пояс – символ обуздания плоти, подчинения ее духу, а также бодрости, собранности. Монашествующие носят довольно широкий кожаный пояс, либо пояс из ткани (цельный или плетеный).

Ряса – надевается поверх подрясника. В отличие от него, имеет широкие рукава, находящие на ладонь. Может иметь русский или греческий покрой (см. в разделе одежда для священнослужителей), иметь подкладку или быть сшитой без нее. Монашеская ряса всегда имеет черный цвет. Слово «ряса» происходит от древнего «бедная, вытертая одежда, рубище».

Она символизирует беспопечительность и нестяжание.

Срачица (сорочка, хитон, власяница) – длинная свободная закрытая сорочка, которую носят под одеждой. Древние подвижники в качестве сорочки носили власяницу – одежду из жесткой шерсти верблюда или овцы, которая колола тело.

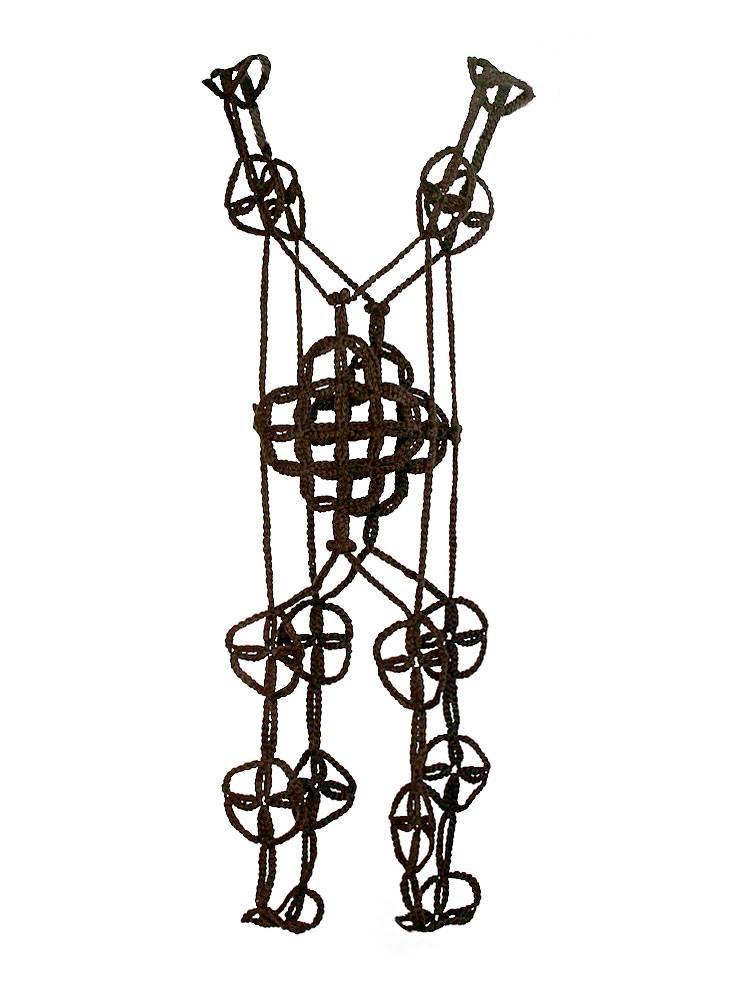

Параман — небольшой четырехугольный плат черного цвета с изображением креста и других орудий Страстей Христовых. На парамане начертаны слова из послания апостола Павла к галатам: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу» (Гал. 6, 17). Является символом принятия своего креста и следования за Господом.

Название «параман» происходит от греческого παραμάντιον или παραμάνδυον, «добавление к мантии». Параман носят на спине, поверх сорочки. Он крестообразно соединяется шнурами с особым параманным крестом, который возлагается, тоже поверх сорочки, на грудь монаха.

Параманный крест – деревянный крест довольно крупного размера, надеваемый поверх сорочки на грудь и соединяемый шнурами с параманом. Имеет вверху и внизу петли для шнуров.

Мантия (палий) – длинный широкий плащ, который спускается до земли, скрывая фигуру. Имеет застежку на вороте. В Древней Руси монахи носили вместо рясы кафтан-однорядку, и мантия была их основным отличительным одеянием. Поэтому древнерусские монахи, выходя из кельи, были обязаны всегда быть облаченными в мантию.

Мантия символизирует отречение от своей воли, от всех мирских и греховных дел (поскольку скрывает руки). Также она напоминает об ангельских крыльях. Еще одно значение мантии – упование на Промысл Божий и милость Господню, которая покрывает служителя Божия и руководит его жизнью.

Монашеская мантия имеет 40 складок, которые символизируют 40 дней, которые Господь постился на горе Искушения. Этим она напоминает монаху о необходимости постничества и терпения искушений и скорбей.

Мантия служащего священника, игумена или игумении может иметь шлейф. Мантия архимандрита, в которой он совершает богослужение, всегда украшена шлейфом.

Клобук с наметкой (наглавник) – представляет собой высокий цилиндрический головной убор без полей, слегка расширяющийся кверху. Он обтянут легкой черной тканью, которая спадает вниз свободным плащом.

Мужской монашеский клобук имеет наметку, разрезанную натрое: две ее боковые части спускаются спереди на плечи, более широкая центральная покрывает спину. Такая форма происходит от древнего обыкновения монахов в определенные моменты богослужения снимать клобук, завязав концы наметки под подбородком.

Женский монашеский клобук имеет неразрезную наметку.

В древности вместо клобука монахи носили куколь (от лат. – «капюшон») – головной убор с округлым верхом. Это одеяние пришло и на Русь, где было заменено клобуком в ходе реформы патриарха Никона. Сегодня сохраняется у старообрядцев. Куколь символизировал детскую простоту и незлобие, поскольку похожие головные уборы в древнем мире надевали на младенцев.

Апостольник – часть облачения монахини. Представляет собой платок особого колоколообразного покроя с вырезом для лица. На затылочной части апостольник стягивается лентой в знак контроля над помыслами. Апостольник свободно спускается на спину и грудь, может достигать пояса или быть несколько короче. В официальной обстановке и во время богослужения монахини ходят в черных апостольниках, в быту в некоторых монастырях они заменяются на белые или серые.

Скуфья – шапочка округлой формы, закрывающая лоб. Имеет в верхней части складки, образующие крест. Схимническая скуфья украшена вышитыми изображениями херувимов.

Великосхимнический куколь (кукуль) – мягкий остроконечный головной убор, переходящий в небольшую накидку, закрывающую шею. Напоминает своей формой остроконечный воинский шлем. В последовании пострига именуется куколем беззлобия, шлемом спасительного упования. Святитель Симеон Солунский писал: «Кукуль спускается и спереди на грудь – ради силы мысли и сердца, а также и на спину. Он обшит вокруг червлёными крестами, для того чтобы этим царственным и страшным знамением отгонять врагов, спереди и сзади нападающих на нас».

Схимниками надевается на скуфью, схимницами – на апостольник. На куколе так же, как и на аналаве, вышиты Голгофа, серафимы и текст Трисвятого.

Параман с многокрестием – плетеный, включает в себя 40 крестов.

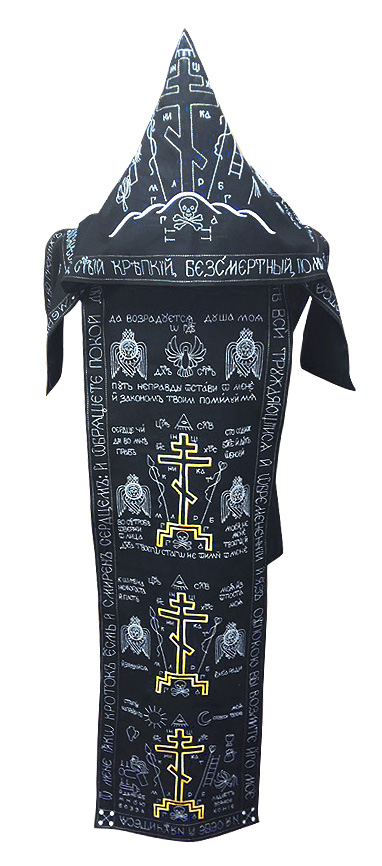

Аналав (большая схима) — черная ткань крестообразной формы, спускающаяся на грудь, спину и плечи (руки). На ней белыми или красными нитками вышиты 40 крестов, Голгофа, орудия Страстей Христовых, глава Адама, херувимы и молитва: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», а иногда и другие священные тексты. Малой схимой именуется аналав без боковых полос ткани.

Четки (вервица) – непременный атрибут монашествующих, напоминающий о том, что монахи (а в идеале, и все христиане) призваны непрестанно молиться. Монашеские четки, как правило, бывают сплетены из черной шерсти или сутажа и имеют сто (иногда более) зерен.

В наличии

Источник: ortox.ru