Неоднократно приходилось спорить с людьми, мировосприятие которых пропитано советской пропагандой, о том, что советский рубль никакитм золотом обеспечен не был. Да, золото в СССР было, в лучшие времена до 3000 тонн (сейчас в России чуть менее 1000 тонн), но рубль золотом никто и никак не обеспечивал. Да, внешнеторновые сделки на золото были.

Каков был курс советского рубля к доллару. ну вот с этих самых 1950-х годов?

Возьмем табличку отсюда

http://cbr.ru/currency_base/OldVal.aspx

Имеем.

с 1950 по 1960 — 4 рубля за бакс

с 1961 по 1971 — 0.9 рубля за бакс

с 1971 по 1981 годы — с 0.892 по 63,7 в 1980-м году (плавает), табличку гляньте там сами.

с 1981 по 1989 с 0.66 руб по 0.59 руб.

Можно еще здесь табличку с пояснениями посмотреть

http://opoccuu.com/kurs.htm

Не напоминает маразм? Нет? Это же твердым золотом обеспечено. или очень мягким.

Ладно, тогда смотрим цены на золото в этот период

То есть с 1968 года по 1980 год цена на золото поднялась с 35,2 доллара за ункцию до 850 долларов за унцию на пике, т.е. более чем в 20 раз. Но советский рубль, видать, был обеспечен каким-то особым золотом, которое поднялось в цене всего лишь в 1,5 раза.

100 рублей за 1$. Прогноз курса рубля к доллару #доллар

Иначе говоря, если каждый рубль был в 1980-м году обеспечен 0,987412 г золота, или почти грамм, а грамм золота тогда стоил более 20 баксов. то бакс должен был стоить менее 5 копеек. Т.е. весь СССР должен был быть наводнен иностранными эмиссарами, скупающими соврубли и предъявляющими их к обмену на золото. Даже официально они могли получить за бакс 63 копейки, а обналичив их в золоте получить более чем десятикратный навар. Наших туристов в загранпоездках должны были умолять продать соврубли. но я такого не помню хоть убей.

А после 1980 года соврубль к баксу должен был рухнуть почти в три раза менее чем за год. Золото же обесценилось с 850 баксов до 300 за унцию. но мы видим тишь да гладь, рубль припал с 63,7 копеек на хаях до 76,3 копеек на низах.

Или это золотой запас СССР так быстро таял, а потом вдруг вырос в разы сразу, как тоько золото подешевело?

Так что, дорогие любители СССР. перестаньте молоть чушь.

Ну и в ответ на реплику cczy в комментах о золотом совчервонце продолжение истории

СССР. ну а хоть червонец был обеспечен золотом?

Источник: navimann.livejournal.com

Золотой рубль

Золотой рубль – денежная единица Российской Империи, бывшая в употреблении наряду с бумажными деньгами. В обращение была введена в результате установления в России денежной системы, основанной на золотом монометаллизме, после реформ проведенных в 90-х годах 19 века.

Предпосылки появления золотого рубля

Долгое время денежная система Российской Империи была основана на серебряном монометаллизме. А первые бумажные деньги в России появились в виде ассигнаций, и в 1839 году их обменный курс к серебряному рублю был установлен на уровне 3 рубля 50 копеек.

СССР. Как Сталин обвалил доллар США

В последствии, ассигнации были заменены кредитными знаками, которые имели аналогичный обменный курс. Первый обмен ассигнаций состоялся в 1843 году. Тогда было обменяно 596 млн. рублей в ассигнациях на 170 млн. рублей кредитных знаков и серебряных монет. Первый удачный опыт такого обмена, предполагал и дальнейшее использование этой схемы.

Первое время правительству удавалась держать установленный курс бумажных денег к серебру на установленном уровне. Но ситуация изменилась после начала Крымской войны 1853-56 годов. Для проведения военных действий правительству необходимы были деньги, и кредитные знаки стали печататься в большем количестве, нежели мог обеспечить разменный металлический фонд. В итоге курс обмена бумажных денег был зафиксирован на уровне 0.91 серебряного рубля.

Чтобы уменьшить инфляцию, правительство изъяло из обращения кредитные билеты на сумму в 60 млн. рублей. Однако в том же году, для удовлетворения вкладчиков было выпущено кредитных знаков общей стоимостью 88.5 млн. рублей.

Ситуация усугубилась после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Теперь за один бумажный рубль давали 0.8 рубля серебром. Необходимо было срочно проводить реформу денежной системы, так как серебряный монометаллизм в России полностью себя изжил.

Золотой рубль – как основа денежной системы России

В конце 19 века, во всех ведущих мировых державах, денежная система была основана на золотом стандарте. Пионером, во внедрении золотого стандарта стала Великобритания – крупнейшая на то время страна-импортер. Обладая самыми большими запасами золота в мире, Великобритания, полностью обеспечила золотом свою валюту. При этом стоимость фунта стерлингов по отношению к золоту и другим валютам была достаточно высока и постоянно укреплялась, что очень выгодно для импорта различных товаров. По английскому пути решила пойти и Российская Империя.

В 1897 году за основу российской денежной системы был принят золотой рубль. Инициировал эту реформу, тогдашний министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте. В это время ведущие индустриальные страны, создали валютную систему, которая была основана на золотом монометаллизме. Поэтому появление на валютном рынке российских рублей, подкрепленных золотом автоматически сделало их конвертируемыми.

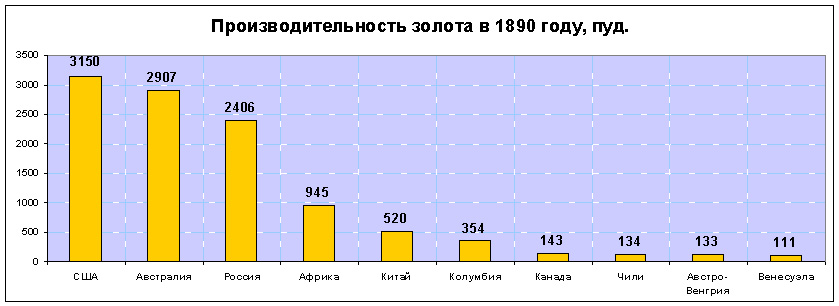

В 90-х годах Россия занимала одно из лидирующих мест в мире по производительности золота, уступая по этому показателю только США и Австралии. По итогам 1890 года, в России было произведено 2 406 пудов золота. Поэтому переход на золотой стандарт был вполне оправдан. Выпуск кредитных билетов был поставлен на очень жесткий контроль.

Разрешалось к выпуску не более 300 млн. рублей, не подкрепленных золотом. Такая обеспеченность, закрепила за российским рублем, сильные позиции на биржевых мировых рынках.

Золотой рубль был эквивалентен 0.774234 граммам чистого золота. А самой золотосодержащей валютой того времени был фунт стерлингов, он приравнивался к 7.322382 г. чистого золота. Американский доллар имел паритет в 1.50463 г., немецкая марка – 0.3584 г., а французский франк – 0.2903.

Причины отмены золотого рубля

Довольно интересным является тот факт, что причиной вывода из обращения золотого рубля стала его надежность, как валюты. Российская Империя очень сильно зависела от экспорта. А при сильной национальной валюте, экспорт приносит меньше прибыли.

Вот простой пример. Российский торговец продал за границу товар по цене 2 рубля. При этом себестоимость товара в России составляет один рубль. Следовательно, торговец должен получить прибыль в размере 1 рубля, но поскольку он продает товар за границу, выручку получает в иностранной валюте, например в кронах. Допустим, курс на момент заключения сделки был 1 рубль = 10 кронам.

Когда торговец получил деньги, курс рубля укрепился и 1 рубль стал равен 11 кронам. В этом случае торговец получает те же 10 крон прибыли, но по текущему курсу это уже не 1 рубль, а 91 копейка. А в случае падения курса рубля до 9 крон, он соответственно получает не 1 рубль, а 1 рубль11 копеек. Поэтому для экспорта, выгодно, чтобы национальная валюта имела небольшую инфляцию. Речь, конечно, не идет о гиперинфляции, а о небольшом и плавном снижении курса.

Высокая тезаврация подтверждается тем фактом, что с 1897 по 1900 год, объем бумажных денег сократился в 1.61 раза, а выпуск золотых рублей увеличился в 18 раз. В 1900 году в обращении находилось около 641 млн. рублей в золоте и 662 млн. рублей в бумажных деньгах. А в 1897 году эти цифры составляли 35.6 млн. и 1 млрд. 68 млн. рублей соответственно.

После начала Первой мировой войны, обмен кредитных билетов на золотые рубли прекратился. Была прекращена чеканка золотых монет, и правительство начало изымать золотые рубли из обращения. И предчувствуя обесценивание денег, жители Российской Империи надежно спрятали золотые червонцы в свои «кубышки», что в последствии повлекло за собой нехватку наличности и послужило причиной инфляции российской валюты.

Источник: utmagazine.ru

Как 60 лет назад убили советский рубль. Начало конца «недоразвитого» социализма

На XXII съезде КПСС Хрущёв пообещал гражданам СССР, что через 20 лет они будут жить при коммунизме. Однако ему и в голову не пришло объявить о построении в стране такого суррогата, как «развитой социализм», что потом сделали его незадачливые преемники.

А вот хрущёвскую «Оттепель» принято воспевать, несмотря на то, что по времени она совпала с такими деяниями Никиты Сергеевича, которые едва не привели СССР на грань катастрофы. Причём задолго до 1991 года.

Была распаханная (чуть ли не насмерть) целина и были совнархозы, кукурузная эпопея и расправа с личными подсобными хозяйствами. А ещё было беспрецедентное сокращение вооружённых сил, прежде всего – квалифицированных офицерских кадров в странном сочетании с прямым участием в гонке вооружений.

На фоне фестиваля молодёжи и студентов, полётов в космос, почти непрерывных атомных испытаний и откровенных политических авантюр людям многое могло показаться и не столь важным. Если бы не стало сказываться на благосостоянии абсолютного большинства населения.

Дело ведь дошло не просто до перебоев с продуктами, вплоть до хлеба – абсолютно реальной стала угроза массового голода. Начать разбираться с накопившимися экономическими проблемы было решено с финансов, хотя они-то как раз отличались просто-таки завидной устойчивостью.

К тому же советские люди неожиданно спокойно перенесли решение о заморозке «сталинских» облигаций. По ним власть задолжала гражданам СССР 260 миллиардов рублей, то есть по тогдашнему курсу больше 60 млрд долларов. Долларов, между прочим, ещё не прошедших через потрясения конца XX и начала XXI веков.

К тому времени, когда эти облигации понемногу начали погашать, а первые шаги к этому были сделаны ещё в 1974 году, многие успели их потерять или же просто выбросить на помойку. А советские руководители после успехов в восстановлении экономики явно замахнулись на слишком уж многое.

Заодно закручивая гайки, явно из опасения, что вслед за экономической свободой люди могут замахнуться и на свободу политическую. Кстати, пресловутую «Оттепель» в советских верхах не без оснований рассматривали как что-то вроде «отдушины» для особо недовольных.

Портянки Сталина и фантики Хрущёва

В конце 50-х годов зарегулированная донельзя экономика начинала буксовать. В хрущёвском ЦК сочли, что компенсировать провалы можно за счёт закамуфлированного повышения цен. Провести это решили путём такой реформы, при которой цены после деноминации рубля повысятся не «впрямую», а благодаря соответствующим пропорциям их пересчёта.

То есть, когда ценники изменятся не в соотношении 10 к одному, предписанном реформой, а так, чтобы они сами собой оказались повышенными. И в январе 1961 года находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были на зависть оперативно обменяны на деньги образца 1961 года по тому самому соотношению 10:1.

На смену купюрам, прозванным «портянками», которые умещались в кошельках только в сложенном виде, пришли небольшие и удобные, но быстро выходившие из строя «фантики». Однако к этим «рябчикам», трёшкам и пятёркам граждане вскоре привыкли, а десятки и более крупные купюры были посолиднее. И обращались они совсем не так быстро.

Очевидно, что в том же соотношении 10 к одному должны были бы измениться цены и тарифы на все товары и услуги, тарифные ставки, зарплаты, пенсии, стипендии, пособия, платёжные обязательства и т.п. Делалось это, якобы,

«в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности советским деньгам».

Казалось, что цель – повышение цен и тарифов – была достигнута, причём с одновременным усилением привязки рубля к доллару США и понижением золотого содержания рубля. Точнее, если до проведения реформы доллар США вполне реально стоил примерно 4 рубля, то в ходе её проведения курс был назначен… в 90 копеек.

Золотое обеспечение рубля, в отличие от долларового курса, хотя бы просчитали, исходя из суммы в обороте и размеров золотого запаса. Но рубль был в итоге недооценен в 2,25 раза, хотя мало кто из простых граждан, вообще, обратил на это внимание.

Зато упавшую покупательную способность нового рубля граждане ощутили буквально на себе. И, разумеется, не только и не столько по отношению к импортным товарам. Импорт тогда был в основном китайский или же и стран народной демократии – то есть Восточной Европы.

О ценах, как о покойниках – ничего или только хорошее

При этом многие не постеснялись сразу же нажиться за счёт реформы. И дело вовсе не в том, что не изменилась де-факто (то есть сразу выросла в десять раз) ценность медных монет – вплоть до пятачка.

Это же мелочь, много накопить её могли только сумасшедшие. Куда важнее было, что цены, тарифы на товары и услуги, в том числе на колхозных рынках, фактически сократилась не в 10, а не более чем в 5–6 раз.

Но «иезуитского» роста цен организаторам реформы показалось недостаточно, потому решились и впрямую на их повышение, притом весьма существенное. То есть уже после реформы – в 1962 году было решено повысить розничные цены в госторговле. И, конечно же,

«по многочисленным просьбам трудящихся».

С таким «обоснованием» решение о повышении цен на мясо-молочные и некоторые другие продукты (минимум на четверть) было оформлено простым постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 мая 1962 года.

В результате новые ценники для массовых» зарплат оказались просто запредельными. А все пристойные и недорогие товары, как продовольственные, так и промышленные, стали самыми разными путями в массовом масштабе утекать с полок магазинов на рынки или же в закрома спекулянтов.

Дореформенное изобилие на многие годы стало несбыточной мечтой.

Именно это, как известно, вызвало народные волнения более чем в 14 городах СССР (1962–1964 гг.). В Новочеркасске всё обернулось крупномасштабным восстанием, при подавлении которого было убито 24 человека. По оценкам Завена Мосесова (1911–1987), бывшего начальника контрольно-ревизионного управления, затем управления кадров советского Минфина СССР:

«известные последствия социально-экономических «экспериментов» середины 50-х – начала 60-х: целинная и кукурузная кампании, продажа сельхозтехники колхозам и т.п. в сочетании с резким ухудшением международной обстановки (новый этап гонки ядерных, космических и других вооружений, развитие конфронтации с Китаем, обострение отношений с США) – вынудили тогдашнее руководство страны срочно искать финансовые ресурсы. Для латания уже перманентных денежных «дыр».

Таких дыр, как отмечал З. Мосесов,

«становилось всё больше в связи с амбициозной программой освоения космоса и с оказанием всё более расточительной помощи дружественным Москве режимам».

Последнее, вспоминал старый финансист, слишком уж откровенно делалось ещё и для «отдаления» тех стран от соперников Москвы – от сталинско-маоистского Китая и титовской Югославии.

Понятно, что необходимые финансовые ресурсы в противовес можно было найти только внутри страны.

Пошутили и хватит

В связи с этим, среди упомянутых мер было и то, что уже с 1956 года прекратилось «сталинское» ежегодное снижение розничных цен (1947–1955 гг.), а зарплаты были «заморожены» как минимум в половине отраслей. Потом (повторим, ввиду «роста доходов населения») были надолго «заморожены» и облигации, которыми многим работникам выплачивалось до 45–50 процентов зарплат.

Лично Хрущёвым было объявлено, что займы, будут погашаться

«по мере приближения СССР к коммунизму».

Советский лидер даже подытожил это обещание собственным стихотворчеством:

«Словом, дальше будет там видней: 20 лет – не 20 дней».

И это при том, что на те займы в принудительном порядке было подписано свыше 80 % совокупной численности трудоспособного населения и пенсионеров страны. Вдобавок, ещё с 1958 года ежегодно повышалось налогообложение личных и подсобных хозяйств колхозников и работников совхозов.

А уже в 1961–1962 гг. в СССР были введены налоги даже на плодово-ягодные, овощные насаждения и на домашнюю птицу на дачных участках. Применение первой меры хотя бы вовремя приостановили, зато второе решение отменили только в конце 1965 года, хотя Хрущева, как известно, сняли уже в октябре 1964-го.

Впрочем, ещё в феврале 1959 года, выступая на XXI съезде КПСС, Хрущев заявил:

«Миллионы советских людей добровольно высказываются за отсрочку на 20–25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя».

Народ же ответил адекватными прибаутками:

«Люди, впрочем, пошумели,

но перечить не посмели.

В головах везде печать:

приучил Кащей молчать»

«Люди, правда, пошумели,

но перечить не посмели.

А Хрущёв всё лжёт и лжёт:

«Вот сознательный народ!»

Возобновление с 1974 года погашения займов 1946–1957 гг. завершилось только в 1990 году.

При том, что реальное удешевление рубля автоматически обесценивало те же займы и, естественно, суммы их погашения.

Достаточно сказать, что, по данным Госбанка СССР, реальная платежно-покупательная способность рубля в 1971 году не превышала 70 %, в 1981 году – 60–62 %, а к 1987 году – лишь 40– 45 % от показателя 1961 года.

Версия наркома Зверева

Бессменный с 1938 года глава Наркомфина, а потом и министр финансов Арсений Зверев, назвал проект навязанной Хрущёвым реформы

«изощрённым убиванием советских денег и восстановлением их зависимости от доллара, а значит – к интересам США».

В последнем разговоре с председателем Совета министров, которым тогда уже назначил самого себя Никита Хрущёв, Зверев напомнил, что привязку к доллару отменил ещё 1 марта 1950 года сталинский Совмин. И подал в отставку с 16 мая 1960 года.

За две недели до этого – 4 мая 1960 года Зверев отказался подписать постановление № 470 Совмина СССР

«Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».

И едва не был исключен из партии в начале 60-х годов, чего не избежали тогда же Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов.

Это увеличивало расходы предприятий и населения на закупку чего бы то ни было. Тяжёлые последствия финансовой политики, которую так и не смог принять А. Зверев, чётко отражены, например, в «Замечаниях Госбанка СССР по проекту государственного бюджета СССР на 1963 год» от 10 октября 1962 года, адресованных в союзный Совмин:

«В 1962 году план по накоплениям не выполняется большим числом предприятий и хозяйственных организаций. Это вызвано тем, что в 1962 году многими предприятиями и совхозами не выполняются планы по производству, производительности труда и себестоимости, что обусловлено, в том числе, падением реализации товаров и услуг вследствие роста цен и тарифов.

Как следствие, неудовлетворительное финансовое состояние промышленности, сельского хозяйства и других отраслей обуславливает образование взаимной просроченной задолженности хозорганов, неплатежей по ссудам Госбанка, а в ряде случае – и задержку в расчетах по заработной плате.

По состоянию на 1 сентября 1962 года, просроченная задолженность поставщикам за товары и услуги составила 2,6 млрд рублей и по ссудам Госбанка – 1,8 млрд рублей.

Это произошло лишь в течение двух лет со времени денежной реформы 1961 года».

Тем временем, СССР, ввиду фактически бессрочных последствий хрущевских «сельхозэкспериментов», стал по нарастающей закупать зерновые.

Алексей Чичкин, Алексей Подымов

https://topwar.ru

RussiaPost

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/u0666841/data/www/russiapost.su/wp-includes/comment.php on line 959

Оставить комментарий

Подпишитесь на нас и вы ничего не пропустите:

Источник: www.russiapost.su