Местоположение Участок недр расположен в Нижнеудинском районе Иркутской области, в 137 км (по прямой от центра участка) на юго-запад от районного центра г. Нижнеудинск. Ближайший населённый пункт — поселок Верхняя Гутара расположен в 30 км (по прямой от центра участка) на северо-запад от участка недр.

Государственным балансом полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2018 по месторождению « Бирюса Бол. р., Верхне-Ильинская терраса » учитываются запасы россыпного золота в количестве ( Протокол ТКЗ Иркутскнедра от 19.12.2007 № 772 ):

- категория C1 (балансовые) — 9 кг,

- категория C1 (забалансовые) — 24 кг,

- категория С2 — 3 кг.

Прогнозные ресурсы россыпного золота по участку недр апробированы в количестве ( Протокол НТС Отдел геологии и лицензирования Центрсибнедра по Иркутской области от 12.03.2018 № 23 ):

Участок недр « Бирюса Бол. р., Верхне-Ильинская терраса » в геологическом плане расположен на стыке структур раннего докембрия — Бирюсинской глыбы и Дербенского горста, в пределах Колбинско-Удинской зоны разломов.

Моем золото в золотой реке в Доминикане

Золотоносные россыпи Бирюсинского района стали разрабатываться с 1836г. В конце XIX — начале XX века маршрутные исследования в Бирюсинском районе проведены П.А. Кропоткиным А.П. (1875), Илларионовым А.П. (1904), Ковригиным В.А. (1910), Обручевым И.А. (1901-02гг.), Молчановым М.А. (1925-28 гг.).

Геолого-съемочные работы в районе начаты во второй половине 50-х годов XIX века. В 1956 году в верховьях рек Большой и Малой Бирюсы проводились поисково-съемочные работы масштаба 1:100000. Были также проведены многочисленные работы по выявлению в районе золоторудных проявлений и их закономерности распределения. На поисковой стадии, на ряду с россыпной золотоносностью была изучена серия золоторудных проявлений: Катышное, Сергеевское, Миричун, Андреевское, Корзаковское, Гурбей.

В 1966-69 гг. прогнозной оценкой золотоносных россыпей Бирюсино-Агульского района занимались С.М. Лавров и С.И. Якупова, подсчитанные ими прогнозные запасы россыпного золота по Бирюсинскому району составили 3714 кг. Всего из Бирюсинских россыпей было добыто более 40 тонн россыпного золота. В 1950 г. золотодобыча на Бирюсинских россыпях была прекращена ввиду нерентабельности их разработки мускульным способом.

В 2007 г. АС «Лена» в рамках лицензии ИРК 00718 БЭ были проведены работы по переоценке запасов россыпного золота для открытой добычи в долине р. Бол. Бирюса по результатам эксплуатационной разведки. В результате были посчитаны и приращены запасы россыпного золота в количестве: балансовые кат. С1+С2 – 98 кг; забалансовые кат. С1+С2 – 46,3 кг (протокол ТКЗ Иркутскнедра от 19.12.2007 г. № 772).

В долине р. Бол. Бирюса преобладают нижнепротерозойские и кембрийские породы.

Рыхлые отложения долины р. Бол. Бирюса представлены делювиальными (глыбы, щебень гравий, супесь, суглинок), элювиальными (разрушенные коренные выходы) и аллювиальными отложениями.

Аллювий представлен галечниками и валунно-галечными отложениями с песчано-глинистым заполнителем. Валунность его в 15-25%, определена визуально.

Россыпь р. Бол. Бирюса приурочена к важнейшему геоструктурному и металлогеническому элементу Восточного Саяна, определяющему основные закономерности локализации разнообразных полезных ископаемых, — к зоне глубинного Колбинско-Удинского разлома, сопровождаемого разновременным магматизмом, сочетающим породы различной основности и щелочности. В пределах зоны широко проявлены разнотипные гидротермально-метасоматические и рудно — минерализационные новообразования, различные этапы и стадии метаморфических процессов, пластических и хрупких деформаций, дайковые поля разнообразного состава и возраста, узкие грабенообразные структуры.

К зоне разлома приурочены многочисленные преимущественно мелкие россыпи| золота, протягивающиеся вдоль него на расстояние около 200 км от руч. Б. Речки, Янгозы и др. в Бассейне р.Агула (Агульский золотороссыпной узел) через бассейн р. Бол. Бирюсы (Бирюсинский золотоносный район) к бывшим приискам Манкрес, Арой и др. (Манкрес-Хайломинский золотоносный узел).

Наибольшими масштабами запасов золота в россыпях характеризуется Бирюсинский золотоносный район, известный уже около двух веков. В его пределах и располагается участок недр — « Бирюса Бол. р., Верхне-Ильинская терраса ». В районе участка недр также выявлено несколько перспективных проявлений и месторождений рудного золота, ведущим промышленным типом которых, является золото-кварцевый, несущий в отдельных пунктах контрастные руды с ураганными (килограмовыми) содержаниями металла. Все эти рудопроявления и месторождения являются основными поставщиками золота в россыпи.

Основными объектами золотодобычи в настоящее время в районе являются р. Бол. Бирюса с притоками р. Хорма и рч. Катышный, а также р. Малая Бирюса. По геологопромышленной классификации золотоносные россыпи отнесены к аллювиальному, аллювиально-карстовому и техногенному типам. Отмечается связь россыпной золотоносности с коренными источниками (кварцевыми жилами и штокверковыми зонами прожилково-вкрапленной минерализации) в Хорма-Бирюсинской и Нерхино-Хуллокской зонах разломов северо-западного простирании.

По россыпи р. Бол. Бирюса промышленные концентрации золота приурочены к приплотиковой части аллювия и разрушенной поверхности коренных пород. Средняя мощность песков (по данным отработки) составила 0,75 м при средней мощности торфов 3,1 м и среднем содержании золота – 1,095г/м 3 . Просадка металла в плотик до 0,5 м).

Плотик ровный, на локальных участках он осложнен продольными и поперечными неоднородностями с амплитудой до 1-2 м, редко более значительными.

В прибортовых частях долины аллювий перекрывается глыбово-щебенчато-супесчаными склоновыми делювиально-солифлюкционными и коллювиально-пролювиальными незолотоносными отложениямимощ ностью до 1-5 м (средняя Зм), максимальный размер глыб достигает 1 м в поперечнике.

Золото в Бирюсинских россыпях преимущественно относится к разным гранулометрическим классам: крупному, среднему и мелкому, В целом же для Бирюсинских россыпей характерно преобладание золота средней (0,5-2,0 мм) крупности — 80%, на долю крупного приходится 5-11%, мелкого и тонкого (< 0,5 мм) — 8-15%, самородки встречаются редко.

Золотины комковатые и пластинчатые. Мелкое золото преимущественно окатанное, крупное — не окатанное. Часты сростки золота с кварцем и гидроокислами железа. Окатанное золото составляет основную часть металла в россыпи. Неокатанные золотины крючковатой, лапчатой, игло-и палочковидной форм встречаются преимущественно в ее верхней части и притоках долины руч.

Катышного, в пределах зоны Колбинско-Удинского разлома.

Цвет золота Бирюсинских россыпей преимущественно густо-желтый и красноватый («червоное»).

В долине р. Бирюсы на низких террасах мощность мерзлых рыхлых пород не превышает 5-6 м, мерзлота вялая (-1,2-1,8°С). Пойменные и отложения низких террас талые.

Глубина сезонного протаивания в торфяниках и оторфованных суглинках составляет 0,7-2,0 м, в валунно-галечных отложениях — 4-5 м.

Мощность водонасыщенных талых аллювиальных отложений поймы и низких террас не превышает 1-2, редко 3-5 м. Их водообильность высокая: удельные дебиты шурфов составили 6-9 л/сек, коэффициенты фильтрации 97-253 м/сут.

Мерзлотно-гидрогеологические условия отработки россыпи средней сложности.

Плотик россыпи относительно ровный и сложен породами в разной степени выветрелыми.

Промывистость песков средняя, пораженность мерзлотой высокая до (60%). Золото средней и высокой крупности, есть и

Площадь участка — 15,18 кв. км.

Район работ относится к малоосвоенным. Централизованного электроснабжения в районе нет, инфраструктура не развита. На золотодобычных участках построено несколько временных вахтовых поселков с необходимыми элементами социально-бытового обустройства, складским хозяйством и ремонтными службами.

Снабжение эксплуатационных участков продовольствием, ГСМ, техническими грузами осуществляется через город и железнодорожную станцию Нижнеудинск посредством вездеходных автомобилей по грунтовой дороге — пролазу протяженностью 260 км. Зимой для этих целей используется автозимник, идущий сначала по круглогодичной дороге до пос.Яга и далее по льду р.Бол. Бирюсы.

Действует и другой зимний путь: г.Нижнеудинск—р.М.Бирюса—вахтовый поселок Покровск. Расстояние от месторождения до центра сельской администрации — пос. В. Гутара составляет 30 км.

Водоснабжение для отработки россыпи может быть организовано из русла. р. Большая Бирюса.

Лицензируемый участок недр частично (≈ 20%) южной оконечности находится в контуре действующей лицензии ИРК 03112 БР выданной ООО «Южно-Сибирская ГГК» с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на участке «Бирюсинский рудный узел».

Лицензируемый участок недр большей частью (≈ 80%) центральная часть и северо-восточная оконечность находится в контуре действующей лицензии ИРК 03113 БР выданной ООО «Южно-Сибирская ГГК» с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на участке «Миричун».

Имеется согласие ООО «Южно-Сибирская ГГК» на предоставление в пользование участка «Бирюса Большая р, Верхне-Ильинская терраса» (Письмо ООО «Южно-Сибирская ГГК» исх.№ 5 от 23.01.2018г.), расположенного в границах участков недр, предоставленных О «Южно-Сибирская ГГК» в соответствии с лицензиями на право пользования недрами ИРК 03112 БР и ИРК 03113 БР.

Лицензируемый участок недр северо-восточной частью (угловые точки №№10 и 11 граничит с контуром действующей лицензии на россыпное золото ИРК 02114 БЭ, (добыча золота на месторождении р. Бол. Бирюса, между РЛ 300 и 112), выданной ЗАО «Приисковое».

Лицензируемый участок недр южной частью (угловая точка №1 граничит с угловой точкой контура действующей лицензии на россыпное золото ИРК 02115 БЭ, (добыча золота на россыпи руч. Хорма, правого притока р. Бол. Бирюса), выданной ЗАО «Приисковое».

В пределах Участка недр отсутствуют участки недр федерального значения, а также особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.

Источник информации Приложение №1 к приказу Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 22.04.2019 № 408

Источник: nedradv.ru

Река Суенга – красивая река на которой есть золото.

Суенга — красивейший речной водоем в Новосибирской административной области. Находится речка в Маслянинском восточной районе области, в 240 км от устья она впадает справа в Бердь. Протяженность речки Суенга небольшая около 70 км при площади речного бассейна 821 км². Исток речки находится в Тогучинском районе на склонах Салаира. Суенга, впадающая в речку Бердь, которая является притоком Оби, относится к бассейну Северного Ледовитого океана.

Устье реки

В устье речки находится небольшая старинная деревня Суенга. Здесь можно услышать многочисленные местные легенды о Золотом Коне, Крапивных лугах, Лешаковке, о дочке деревенского священника и ее кукле. В деревне действительно находится скала с выбитым на ней крестом, с которой по легенде упала поповская дочь и разбилась. Лешаковками называют согру в пойме Суенги, из которой вытекают три Лешаковских ручья. Шумят ручейки на перекатах, веселят леших, среди них замечен дух одного из воинов Кучума.

И конечно же высокий холм с названием Золотой конь у ручья Вторая Лешаковка. О многочисленных кладоискателях на этом холме говорит глубокая яма. Считается, что здесь захоронен знатный полководец войска Кучума.

Но дух воина ревностно бережет свои богатства, золотое седло и доспехи, узду с драгоценными камнями, у местных жителей на вершине холма появляются необъяснимые страхи и мало кто отваживается здесь копать. Одна из легенд рассказывает о встрече искателя клада Ильи Корепанова с громко смеющимся всадником с раскосыми глазами в золотом седле. Убежал Илья от этого места и долго болел после встречи. Сказания и легенды этого лесного края вызывают удивление богатым воображением местных жителей и некую таинственность.

Берега Суенги

Берега лесной сибирской речки сложены светло-серыми глинистыми метаморфизированными известняками одной из переходных геологических систем. Обломочный материал от вулканических прочных горных пород откладывается на отмелях реки, особенно после весеннего половодья и относятся к золотосодержащим аллювиальным отложениям. Ежегодно во время паводковых явлений и половодья они снова обогащаются содержащим золото песком. Наиболее ярко такой процесс проходит при слиянии с Суенгой речек Лебедихи, Полдневной, Харьюзовки и Фоминихи. У впадения в Суенгу речки Фоминиха еще в царские времена находился принадлежавший Кабинету Егорьевский золотодобывающий прииск.

Этимология названия

Название реки очень простое для тюркоязычных народов, у которых «су» или «суу» всегда обозначало воду, другая часть топонима «анга» означало глухой лес. Общий перевод звучит как «воды тайги» или «река в тайге».

Гидрология реки

По характеру течения речка Суенга паводковая, с весенними паводками, связанными с таянием снегов. Летние паводки случаются в периоды обильных дождей. Река замерзает в ноябре и вскрывается в апреле.

Притоки Суенги

В 2 километрах от устья речки Суенга находится самый длинный приток справа Кинтереп длиной 30 км. В 11 км от устья в реку впадает короткий (11 км) левый из притоков Мостовка. На 22 километре от устья в Суенгу справа впадает Каменка длиной 12 км. В 31 и 44 км в Суенгу справа впадают две речки Тайлы, Большие (21 км) и Дражны ( 18 км). В 57 км от впадения в Бердь в нее впадает слева речка Полдневная длиной 24 км.

История золотодобычи на Суенге

Летом 1830 года на реке шихместер Мордвинов открыл первое проявление россыпного золота, к осени у места находки основали поселок золотодобытчиков Георгиевский, сегодня это большое село Егорьевское, и старатели начали добычу. Село назвали в честь руководителя Министерства финансов Егора Францевича Канкрина, которого по его немецкому происхождению звали Георг Людвиг. Именно он через год передал в дар Николаю I слиток егорьевского золота. На прииске работали и жили в поселке в основном ссыльные и бедные шахтеры бергалы.

Егорьевский прииск

В течение долгого времени золото на Егорьевском прииске добывали в открытых разрезах кустарным способом. Со временем стали появляться шахты по его добыче. За 15 лет работы со времени открытия прииска было добыто 550 кг золота. Работы на прииске стали механизированными только в 1950 году с началом государственной добычи.

В конце 1990-х годов ежегодная добыча золота на Егорьевском прииске составила 195 килограммов, всего со времени открытия месторождения здесь добыто до 14 тонн драгоценного металла. Самым крупным самородком Егорьевского месторождения стала находка 1995 года, масса его составила 2,5 килограмма.

Наше время

Добычу золота на Суенге осуществляют и в наше время, этим видом деятельности занимается организация «Салаир» Николая Кирилюка и старательская золотодобывающая артель «Суенга». Добыча привела к загрязнению вод речки Суенга, изменению ее водного режима и существенным нарушениям экосистем поймы.

Населенные пункты на Суенге

При впадении в Суенгу речки Большая Каменка находится небольшая деревенька Новолушниково с населением 27 жителей. Ниже по течению в 33 км от пгт Маслянино на берегу Суенги при впадении речки Фомиха стоит старинное село Егорьевское с населением 731 житель. Именно с этим селом связана история золотодобычи на Суенге. При впадении в Бердь на Суенге находится одноименное село с населением 509 жителей.

Природа и достопримечательности Суенги

Суенга течет по долине, поросшей смешанным лесом с островками пихтовой тайги, подлеском из ягодных кустарников и разнотравья. Попасть в эти красивые и первозданные места можно заброской через Маслянино и Чудиново, затем придется пройти 16 км по лесной тропе. Климат долины Суенги прохладный, умеренный континентальный. Здесь достаточное или в разные годы избыточное увлажнение. В июле средняя температура воздуха составляет +18 С, в январе -21 С. В таких климатических условиях на полях района хорошо возделывается лен.

Гидроэлектростанция на Суенге

Скорость течения Суенги обеспечила возможность строительства на ней малой гидроэлектростанции. В 50-х годах у деревни Суенга построена плотина Суенгинской ГЭС мощностью 300 кВт по программе развития малой энергетики. Речку пустили по другому руслу, это привело к образованию на ней мощного порога с высокими сливами и бочками. Гидроэлектростанция работала вплоть до 70-х годов. И сегодня ее плотина является популярным туристическим объектом в походах по Маслянинскому району.

Сплавы

Речка весьма популярна для проведения туристического сплава на рафтах и катамаранах весной в большую воду. На майские праздники на реке собираются водники на ежегодные соревнования по слалому «Суенга». По сложности водных препятствий соревнования на Суенге не уступают знаменитому турниру «Чуя-ралли».

У деревни Суенга расположена дамба гидроэлектростанции, это серьезное препятствие для сплавщиков. Ориентиром на него стал мост, его и большую заводь, где можно безопасно зачалиться видно издалека. Обычно этот участок около 300 метров водники обходят берегом. Сплавляться на этом участке опасно, за дамбой находятся пороги 4-5 к. с.

Путешественники на Суенгу сразу обращают внимание на следы жизнедеятельности многочисленных бобров, много клещей и змей. Суенга славится знатной рыбалкой на пескарей, хариусов, чебаков, ершей, сорогу, гольяна, щуку. Близ села Егорьевского в долине Суенги в воронке на дне глубокого оврага находится известная в регионе Егорьевская карстовая пещера, промытая талыми водами в мраморизированных древних известняковых отложениях.

- ← Усадьба «Теремок у озера»

- Шестаковские болота в Кемеровской области →

One thought on “ Река Суенга – красивая река на которой есть золото. ”

02.01.2016 в 19:14

Источник: posibiri.ru

Где ты, Царь-рыба?

Еще недавно в Оби, одной из самых крупных рек планеты, велся промысел осетра – пресноводной рыбы, чье мясо и икра ценятся буквально на вес золота. И хотя на столе сибиряков он всегда был деликатесом, до середины прошлого века поимка крупного осетра в обских водах не было редкостью. Однако с 1970-х гг. улов стал неуклонно снижаться. Виною тому антропогенные факторы, такие как зарегулирование речного русла, пескодобыча, браконьерство, загрязнение сточными водами.

Какова сегодня численность осетра в бассейне Оби, не знает никто – после того, как в 1998 г. сибирский осетр был занесен в Красную книгу РФ, легальная добыча (а значит, и учет) его прекратилась. Очевидно, что численность половозрелых особей в настоящее время чрезвычайно низка, однако исследования показали, что количество молоди при этом не снижается, что свидетельствует об успешном естественном воспроизводстве вида.

Проведение комплексного мониторинга популяции осетра в бассейне Оби позволит сформировать эффективную стратегию охраны этого ценного вида, что будет способствовать увеличению его численности

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине

рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных,

как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой

внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста –

на доисторического ящера походила рыбина.

В. Астафьев, «Царь-рыба»

В наше непростое время огромные богатства Сибири часто растрачиваются бездумно, без мысли о завтрашнем дне. Еще не так давно в полноводных сибирских реках велся промысел осетра – царь-рыбы, самой ценной из всех пресноводных рыб России. Во всем мире мясо и икра осетровых ценятся буквально на вес золота. А что же происходит сегодня? В 1998 г. этот ценный вид был занесен в Красную книгу.

Достаточная ли это мера для того, чтобы сохранить популяцию осетра?

Обь – одна из величайших рек нашей планеты. Ее длина превышает 3,5 тыс. км, а площадь бассейна составляет около 3 млн км 2 . Начинаясь как бурный поток при слиянии Бии и Катуни, Обь пересекает с юга на север всю Западную Сибирь через степи, лесостепи, тайгу и тундру. В нижнем течении река превращается в равнинного исполина шириной до 7 км и при впадении в Обскую губу образует дельту с многочисленными рукавами и островами.

Столь большая протяженность реки обеспечивает разнообразие условий существования для ее обитателей. Среди последних насчитывается 52 вида рыб (Попов, 2009), что не так уж и много для такой могучей реки (для сравнения: в Амуре их около 100, а в Янцзы – более 300). По вкусовым качествам больше всего ценятся представители cиговых и, конечно, осетровых – сибирский осетр (Acipenser baerii) и стерлядь (Acipenser ruthenus).

Белое золото

На столе сибиряков осетровые всегда были деликатесом. Так, археологические раскопки в Надымском городке показали, что в XII в. из тысячи сохранившихся фрагментов рыб на долю осетровых приходилось не более 8 % (Косинцев, 2006). О малом объеме уловов осетра свидетельствует и Книга таможенных пошлин XVII в.: в 1652 г. из Томска в Кузнецк отправили «щук сухих 200, осетров соленых 8, муксунов соленых в бочках 1 000, муксунов вялых 500» (цит по: Миллер, 2009).

Неудивительно, что промысел столь редкой и ценной рыбы был регламентирован. Зимовальные ямы могли быть собственностью семьи и передаваться по наследству, либо использоваться всей общиной. По решению старших ямы вскрывали лишь в строго определенный момент. За преждевременный лов на коллективной яме общинника могли серьезно наказать.

Осетровые – потомки древних рыб с хрящевым, а не костным, как у обычных рыб, скелетом.

Сибирский осетр живет долго, растет медленно. В возрасте более 60 лет может достигать в длину до 2 м и веса до 200 кг (Дрягин, 1949). Половая зрелость наступает в возрасте 8—12 лет при весе свыше 8 кг и длине более 1 м. Средний возраст нерестящихся самок – 31 год. Размножается осетр один раз в 3—5 лет. Нерест происходит в конце мая — первой половине июня. Икру откладывает на глубине 4—8 м на песчано-галечные грунты

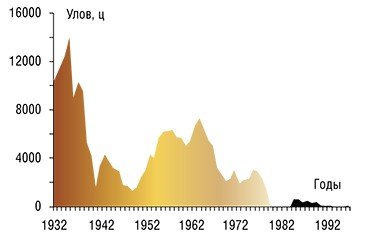

В начале ХХ в. в Оби ежегодно вылавливали около 300—400 т осетра. В 1930-х государство взяло промысел под контроль, интенсифицировало его, и к 1935 г. добыча выросла до 1 400 т. Для популяции осетра нагрузка оказалась слишком велика: уже к 1949 г. ежегодный улов сократился более чем в десять раз.

Поэтому с 1947 г. были введены ограничения промысла, что в какой-то степени помогло восстановить численность осетра: в 1960-х уловы выросли до 500—700 т в год. Но уже с 1970-х объем добычи осетра начал неуклонно снижаться, и в 1990-х он не превышал 15 т.

Кто в речке живет?

Какова сегодня численность осетра в бассейне Оби? Точного ответа не знает никто. После занесения этого ценного вида в 1998 г. в Красную книгу РФ легальная добыча осетра (а значит, и учет) не ведется. По данным же специалистов рыбнадзора Томской области, в бассейне Средней Оби за сезон в стрежевые невода попадает лишь 1—3 экземпляра осетра промысловой длины, т. е. более 82 см. Известно, что браконьеры также вылавливают в Оби единичные половозрелые особи.

Впрочем, приведенные выше цифры нельзя безоговорочно экстраполировать на общую численность популяции осетра. Чтобы получить полную картину, нужно дополнительно учитывать способы и орудия лова, сроки и места добычи, вводимые государством ограничения.

Так, в начале ХХ в. в статистику уловов попадали только крупные, половозрелые осетры, а с 1930-х гг. учитывали и молодь, причем иногда доля ее была весьма существенной. Снижение вылова после 1947 г. было связано не только с уменьшением промыслового запаса вида, но и с введенными ограничениями промысла, в частности, с запретом на добычу осетра в Обской губе и на зимовальных ямах. А рост объемов добычи с середины 1950-х гг. – не только с восстановлением численности, но и с возобновлением промысла в дельте.

Несомненно одно: начиная с 80-х гг. прошлого века поимка взрослого крупного осетра в Оби – очень редкое событие.

Ситуация непростая, но в ней есть один «оптимистический» нюанс: численность молоди в среднем течении Оби практически не меняется. Так, в 1960-х гг. на Парабельском участке промышленного лова вылавливали в среднем 17—19 экземпляров за притонение, а во второй половине 2000-х гг. – 16—20. И это с учетом того, что молодь интенсивно вылавливается браконьерами.

Таким образом, становится очевидным важный факт: несмотря на то что численность половозрелых особей сибирского осетра чрезвычайно низка, количество молоди не снижается. Это свидетельствует об успешном естественном воспроизводстве вида.

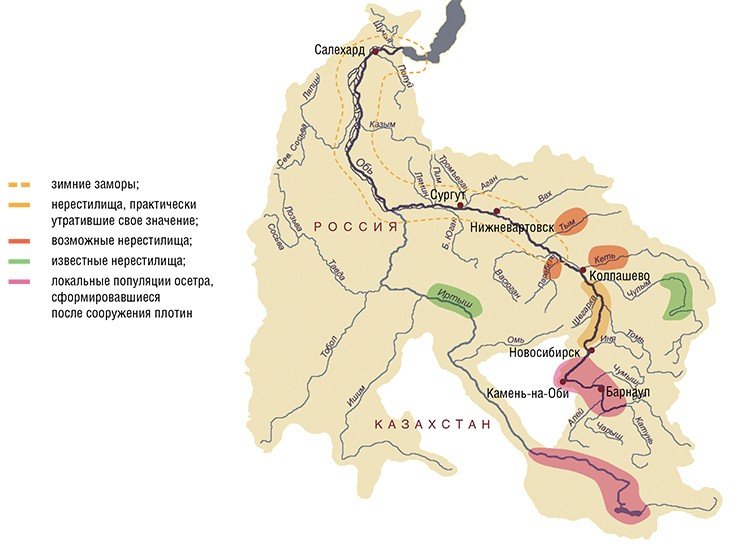

Плодиться и размножаться

Нерестилища сибирского осетра прежде располагались на достаточно большом участке реки: от нижнего течения Катуни до с. Молчаново, а также в крупном притоке Оби – Чулыме. Однако после возведения плотины при строительстве Новосибирской ГЭС около 40 % нерестовых площадей были отрезаны (Петкевич, 1952).

В 1966 г. «Гидрорыбпроект» провел инвентаризацию нерестилищ осетровых рыб на участке Оби от плотины ГЭС до с. Колпашево. Тогда было выявлено около 40 участков общей площадью 1365 га, пригодных для размножения. К сожалению, «пригодных» теоретически, потому что сегодня они для этой цели осетром почти не используются.

Из-за зарегулирования стока Оби были не просто нарушены пути естественной миграции осетра и утрачены огромные площади нерестилищ выше Новосибирского водохранилища. Гидрологический режим реки ниже плотины тоже существенно изменился. А ведь для осетра в период нереста уровень воды играет решающую роль: высокая численность молоди обычно приходится на годы, для которых характерна высокая водность (Петкевич, 1952; Соловов, 1997; Петлина, Романов, 2004).

Показано, что в период размножения благоприятный для эффективного нереста осетра гидрологический режим создается при относительно высоком уровне воды в Оби (в среднем не ниже 500—520 см от условного нуля по водомерному посту Кругликово) (Вотинов, Касьянов, 1978). И за последние 10 лет такой уровень не был отмечен ни разу.

Существенную роль в создании неблагоприятных условий нереста осетра играла и играет добыча песка и гравия со дна реки, которая не только непосредственно разрушает галечники, необходимые для нереста, но и способствует заилению расположенных ниже по течению мест размножения. Так, например, случилось с нерестилищем на Симанской протоке Оби после начала добычи гравия в районе с. Красный Яр. На размножение осетра негативно отражается и загрязнение сточными водами и отходами лесоперерабатывающих предприятий (Рубан, 1999; Вотинов и др.,1975).

Таким образом, нарушение естественного режима Оби привело к невозможности успешного нереста сибирского осетра на значительном протяжении речного русла. Вероятно, эффективные нерестилища этого вида (т. е. участки, где может осуществляться полный цикл размножения вплоть до развития молоди) следует искать в крупных притоках Оби, в первую очередь – в реках Чулым и Кеть, и, возможно, Тым и Парабель.

Мигрант или домосед?

Чтобы правильно избрать стратегию охраны сибирского осетра, необходимо иметь сведения о пространственной организации популяции этого вида в бассейне Оби. Однако у ихтиологов до сих пор нет единого мнения на этот счет.

Согласно наиболее общепринятой версии, в Оби обитает две формы осетра: полупроходная, т. е. совершающая миграции, и жилая — не мигрирующая (Дрягин, 1949; Петкевич, 1952; Вотинов и др, 1972; Попков, Дроздов, 2007). Основная по численности форма – полупроходная: в начале июня осетр из Обской губы начинает подниматься вверх по течению реки. Но если волжские проходные осетровые, нагулявшись в соленой морской воде, заходят в реку только для размножения, то на Оби все иначе: вместе с половозрелыми особями движение начинает и молодь (считается, что осетр мигрирует в поисках пищи).

Для взрослых, готовых к размножению рыб миграция позднее становится нерестовой. Достигнув верховий реки, они зимуют, после чего весной мечут икру и в течение лета скатываются обратно. Молодь же скатывается в Обскую губу постепенно, в течение 2—7 лет. Ареал жилой формы накладывается на ареал полупроходного осетра на всем протяжении Оби и Иртыша выше устья последнего (Дрягин, 1949; Петкевич, 1972). Именно из этой формы сформировались ныне существующие популяции в водохранилищах Новосибирском, Бухтарминском, Усть-Каменогорском (Петкевич, 1952; Сецко, 1969; Вотинов и др., 1975; Соловов, 1997; Трифонова, 1998; Рыбы Казахстана, 1986).

Однако ряд ученых полагает, что в бассейнах крупных рек, в том числе Оби, осетр не имеет полупроходной формы, а образует сплошные популяционные континуумы. Их представители могут быть как оседлыми, так и мигрировать из одной части реки в другую (Рубан, 1997). Кроме того, маловероятно, чтобы кормовая миграция происходила из богатых кормовых угодий в более бедные. Между тем известно, что биомасса бентоса – донных организмов, служащих кормом для осетра, в Обской губе больше, нежели в среднем течении Оби.

Нет ясности и в вопросе относительно экологических механизмов, благодаря которым обская популяция осетра делится на оседлые и мигрирующие формы. Может быть, она просто приспособилась к особенностям реки, пытаясь эффективно использовать многообразие местных условий? Поэтому нерест происходит на участках с благоприятным гидрологическим режимом на соответствующих грунтах, т.е. большей частью в верховьях реки и ее притоках. Молодь же нагуливается на всем протяжении Оби, скатываясь постепенно в низовья. И только попадая в зону замора, которым охвачена практически вся Средняя Обь, гонимые дефицитом кислорода взрослые особи вместе с молодью скатываются в Обскую губу, где образуют большие скопления.

После того как сибирский осетр был занесен в Красную книгу и исключен из легального промысла, систематические наблюдения за состоянием популяции этого редкого вида рыб не ведутся. Поэтому сейчас нет достоверных данных о его численности, половозрастной структуре и пространственной организации популяции, действующих местах размножения, нагула и зимовки. Также практически ничего не известно о факторах, ограничивающих его воспроизводство в современных условиях.

Только комплексная программа мониторинга популяции сибирского осетра в бассейне Оби позволит делать прогнозы в долгосрочной перспективе, даст возможность учитывать влияние на популяцию антропогенного фактора. Лишь владея этой информацией, можно сформировать эффективную стратегию охраны редкого ценного вида.

Сохранить для наших потомков это удивительное древнее создание – не только утилитарная задача. Здесь уместно снова вспомнить Астафьева: «Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь. — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения».

Вотинов Н. П., Злоказов В. Н., Касьянов В. П., Сецко Р. И. Состояние запасов осетра в реках Сибири и мероприятия по их увеличению. Свердловск, 1975. 93 с.

Петкевич А. Н., Башмаков В. Н., Башмакова А. Я. Осетр Средней и Верхней Оби // Тр. Бараб. отд-ния ВНИОРХ. 1950. Т. 4. С. 3—54.

Попков В. К., Дроздов В. В. Структура популяции осетровых в бассейне Средней Оби и комплекс мероприятий по увеличению их запасов // Биологические аспекты рационального использования и охраны водоемов Сибири. Томск, 2007. С. 202—209.

Рубан Г. И. Сибирский осетр. Структура вида и экология. М., 1999. 235 с.

Соловов В. П. Современное состояние популяции сибирского осетра верхнего течения Оби // Вопросы ихтиологии. 1997. Т. 37. Вып. 1. С. 47—53.

В публикации использованы фото авторов

: 22 июл 2011 , Сокровища суть не деньги, а добрые дела , том 39, №3

Источник: scfh.ru