Оборудование и материалы: мультимедийная презентация «Хлеб войны», кусочек чёрного хлеба весом 125 г.

Слайд 1.

Русский народ всегда с огромным уважением относился к хлебу. Самых достойных гостей встречали хлебом и солью. Слайд 2.

Про хлеб говорили так: “Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска.

Слайд 3. Сейчас мы познакомим Вас с событиями прошлых лет. Вы узнаете, какую ценность представляли крошки хлеба для народа в годы Wow.

Слайд 4. 22 июня 1941 года Германия пересекла границы нашей страны. Гитлер с фашистами не случайно напал на нашу Родину в 1941 году в конце июня, когда все хлебные поля набирали силу.

Слайд 5. Во все времена враг первый удар наносил по хлебу. Так было и в тот раз. Враг жег хлеб на корню – страшная картина. И хлеб, в который раз, стал вопросом жизни или смерти. Он нужен был и фронту, и тылу.

От хлеба зависело будущее народа, страны, целого Мира.

Был хлеб всегда в почете на Руси –

ХЛЕБ: История Зерна / Простовещи / МИНАЕВ

Ее просторов главное богатство,

Его ты хочешь цену знать? –

Тебе ответить могут ленинградцы!

Слайд 6. Захвату города Ленинграда отводилось особое место. Противник хотел захватить побережье Балтийского моря и уничтожить Балтийский флот.

Немцы стремительно прорывались к городу.

Слайд 7. В сентябре месяце ленинградцы узнали страшное слово «БЛОКАДА».

Блокада — окружение города, крепости, армии и т.п. войсками противника с целью не дать возможности оказать помощь окруженным извне и тем самым принудить их к сдаче или прекращению военных действий.

Блокада, как известно, продолжавшаяся 900 дней и ночей, не знала «легких» периодов. В начале декабря 1941 вместе с зимней ленинградской темнотой в город врывались холод и голод. Жизнь словно шла вниз, и каждый следующий день был хуже и труднее предыдущего. Обычный кусок хлеба на глазах становился драгоценностью. Слайд 8-9.

В середине августа ввели продовольственные карточки. По карточкам можно было получить только хлеб. 150 грамм черного хлеба – дневная норма рабочего населения во время блокады Ленинграда. Но так как вы все не работаете, эта норма была бы еще ниже – 125 граммов. Но представьте только: это на целый день.

— Вы знаете, как ели блокадный хлеб?

— Я раньше тоже не знала… Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их… Чтобы ни одна крошечка не пропала, ни одна…

Слайд 10-11. В музее истории Санкт-Петербурга до сих пор хранится кусочек блокадного заплесневелого хлеба, величиной с мизинец. Таков был паёк (норма) на день в блокадном Ленинграде для жителей осаждённого немцами города в годы Wow.

Милана. «Ели всё, от столярного клея до кожаной подошвы обуви, варили «бульон» с содранных от стен обоев. Как-то мама пришла вечером с работы и рассказала следующую страшную историю. Она стояла в очереди за хлебом и видела, как маленький мальчик вырвал из рук женщины паек хлеба, который она только что получила. Мальчик никуда не побежал, упал на грудь и быстро начал есть.

Хлеб золото наган

Его стали бить, а он лежал и ел. Что было дальше, мама не знает. Получила свой паек и ушла. Возможно, мальчика забили насмерть или умер кто-нибудь из семьи той женщины, у которой он украл хлеб».

Василиса. «Хлеба получали по 125 граммов на день. И этот малюсенький кусочек еще надо было сберечь. Однажды на улице мужчина попытался отобрать у меня хлеб. Я побежала. Он с криками: «Отдай хлеб, не то убью!» — за мной. Добежала я до своего дома, забежала в подъезд, на миг остановилась перевести дух. Слышу приближающийся топот моего преследователя, а потом шлепок о землю упавшего тела.

Тишина. Через несколько минут я осторожно выглянула. Мужчина лежал мертвый прямо у крыльца подъезда. Видать, сердце не выдержало, силы от голода были на исходе, вот и умер в погоне за мной и кусочком хлеба». Слайд12.

Этот кусочек трудно было назвать хлебом, ведь в нем было всего лишь 5 г муки, а всё остальное крапива, лебеда, жёлуди, отруби, шелуха и опилки.

Антон. «Мой брат Витя, как и многие ленинградцы, погиб от голода. Меня спасло то, что я все время повторял: «Дай хлеба». И все отщипывали мне кусочек хлеба. А Витя был молчаливым мальчиком, он не просил ни у кого хлеб, он прожил всего три с половиной года…».

Адиля. «Чтобы выжить, меняли на еду все: книги, одежду. Однажды мама выменяла одежду на дрожжи и рыбий жир. Из них сделали лепешки и поджарили. Ничего вкуснее этого я тогда не знал…

Катя. «Много страшного было вокруг, но у меня перед глазами, как сегодня, стоит один случай. Было самое начало блокады. Мы с мамой ехали в трамвае. Вдруг наш трамвай почему-то остановился, а до остановки мы еще не доехали. Вагоновожатая показывала что-то на рельсы.

Все пассажиры вышли наружу и увидели жуткое зрелище: огромное полчище крыс направлялось из города, где даже этим тварям не выжить. Мы с ужасом смотрели вслед уходящим крысам».

Адиля. «Дома у нас был ужасный холод. Мы уже сожгли все стулья, печурку топили утром чуть-чуть и вечером». Топили не ради тепла — это была роскошь, топили, чтоб растопить снег или сварить что – либо».

Слайд 13. В осажденном городе продолжали работать 39 школ. В бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой холод, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах… Дети шатались от голода. Трудно все это представить нам, живущим в XXI веке.

Девчонка руки протянула

И головой — на край стола…

Сначала думали — уснула,

А оказалось — умерла.

Ее из школы на носилках

Домой ребята понесли.

В ресницах у подруг слезинки

То исчезали, то росли.

Никто не обронил ни слова,

Лишь хрипло, сквозь

метельный сон,

Учитель выдавил, что снова

Уроки — после похорон.

Слайд 14-16.

Дети вместе со взрослыми голодали и мёрзли. Тушили вместе с бойцами зажигательные бомбы, работали на заводах – делали снаряды. Рыли окопы.

Мы рыли рвы — хотелось пить.

Бомбили нас — хотелось жить.

Был дом — ни света, ни воды.

Был хлеб — довесочек беды.

Слайд 17-18.

Максим. «Время лечит раны, но раны войны остаются навсегда. Салют Победы не обрадовал меня, а напомнил бомбежку. И несколько лет уже после войны я прятал кусочки хлеба под матрацем и до сих пор предпочитаю корочки, так как их дольше жевать». Слайд 19.

Чтение стихотворения «Военный хлеб». А. Морозов.

Я помню хлеб, военный, горький,

Он весь почти из лебеды.

В нём в каждой крошке,

В каждой корке,

Был горький вкус людской беды.

На той беде замешан круто

Нелёгкий хлеб нелёгких дней,

Но как сладка была минута,

Когда кусок в руке моей

Посыпан был щепоткой соли,

Приправлен маминой слезой.

Я есть хотел, а мама с болью

Взгляд отводила стороной.

Как горе было гостем частым

(Им были детства дни полны),

Особо помню я, что счастью,

Был равен горький хлеб войны.

Всем участникам мероприятия раздаются кусочки хлеба, и предлагается на уровне ощущений понять, насколько мал этот кусочек в 125 граммов, который помог выжить в осажденном Ленинграде.

На Невском замерло движение.

Не ночью, нет, средь бела дня.

На мостовой, как изваянье,

фигура женщины видна.

Там на дороге, как во сне

Седая женщина стояла-

В её протянутых руках

Горбушка чёрная лежала.

Нет, не горбушка, а кусок,

Размятый множеством машин

И всё забывшим равнодушьем…

А женщина держала хлеб

И с дрожью в голосе шептала:

« Кусочек этот бы тогда,

и сына я б не потеряла,

кусочек этот бы тогда…

кусочек этот бы тогда…»

Кто осквернил, кто позабыл?

Блокады страшные года.

Кто, бросив на дорогу хлеб,

Забыл, как умирал сосед?

Детей голодные глаза

С застывшим ужасом, в слезах… Слайд 20.

А Пискарёвку, кто забыл?

Там персональных нет могил,

Там вечный молчаливый стон.

Терзает память тех времён.

Им не достался тот кусок,

Лежащий здесь, у ваших ног.

Кусок, не подаривший жизнь…

Кто бросил хлеб, тот отнял жизнь.

Есть такое мудрое изречение, пришедшее к нам из глубины веков:

“Да отсохнет рука, бросившая под ноги хотя бы крошку хлеба”.

Помните, что брошенный Вами кусок хлеба мог бы спасти чью – то жизнь во время войны. Помните об этом всегда, в школьной столовой за обедом, дома за ужином и даже в гостях на празднике.

…Берегите хлеб! Слайд 21.

Ведь хлеб – это жизнь! Слайд 22.

Спасибо за внимание! Слайд 23.

Источник: xn--80aael0abfwgl7g.xn--p1ai

«Эпизоды военного детства»

Дорогие друзья!

Накануне великого праздника Победы, предлагаем вашему вниманию фрагменты из еще неизданной книги воспоминаний бежечан-детей войны «Эпизоды военного детства».

Поколение детей войны – её последние свидетели. Тем ценнее для потомков эти страницы памяти, собранные нами; эти первоисточники, без которых летопись Великой Отечественной войны не может быть полной. Получился дневник детской памяти, каждая история которого напомнит миру о том, что детство и война – понятия несовместимые.

Этот материал является продолжением одноименной книги, изданной библиотекой в 2015 году.

Следите за новыми публикациями в группе библиотеки ВКонтакте .

Эпизоды военного детства : Воспоминания бежечан — детей войны, читателей библиотеки / [сост. Г.А. Воронина ; компьютерная верстка Т.Г. Петрова] ; Центральная библиотека им. В.Я. Шишкова. — Бежецк, 2015. — 74 с. : портр. — 70-летию Победы посвящается

Волков Александр Иванович

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

«Я не участвовал в войне,

война участвует во мне…»

Ю. Левитанский

Мне было 12 лет, когда началась война. Наша семья жила в г. Бежецке на улице Остречинской в доме № 24. Сюда мы переехали в 1933 году из деревни Городок. Дом был новый, двухэтажный, жили четыре семьи: на втором этаже Будины и Рыжовы, а на первом жили мы и Веселовы. В доме было четыре Ивана (Рыжовы: Иван – отец и сын, Будин Иван и Волков Иван), и моя мама шутила – у нас Иванов, как грибов поганых.

Детство было беззаботным и счастливым. Жили мы дружно.

22 июня 1941 года, утром, к нам пришёл сосед Иван Рыжов. У них была радио-тарелка, и он обычно обсуждал новости с моим отцом. Я запомнил его испуганный взгляд: «Иван, война!». Отец спросил: «С кем?». «На нас напали немцы», — ответил Рыжов. Отец задумался: «Это серьёзно».

Он уже был на Гражданской войне, воевал с финнами.

Недели через две отца вызвали в военкомат, сказали, что забирают на фронт. Помню, как дома шли сборы. Ночью мы не спали, мама укладывала вещи. У военкомата было много народу – кого провожали, и кто провожал. В памяти остались шумные проводы: наказы, наши обещания, слёзы, поцелуи.

Наше поколение почти не знало слово «папа».

Дома осталась мы — мама и четверо детей. Старшая дочь Капа, ей было 15 лет, училась в сельскохозяйственном техникуме, я был учеником пятого класса первой школы на Ново–Конюшенной улице, младшие брат и сестра учились в начальной школе. Моими любимыми предметами были история и литература. Даже сам писал стихи, но мальчишки стали дразнить поэтом, и про стихи я забыл.

Школа была двухэтажная, наш класс находился на втором этаже, моя парта была у окна. В первую осень войны учеников ходило мало: у кого были родственники в деревне, ребят отправляли подальше от города. Школьные задания писали на обоях: мы дома резали бумагу, сшивали листы и делали тетрадки. Выдавали и в классе тетрадки. Чернила делали из сажи.

В школе висели плакаты: «За Родину! За Сталина!», «Смерть фашистским захватчикам!». Учили стихи; большинство стихов, в выразительной форме, было про Сталина. Мы знали: только Сталин, мудрый вождь, поможет разбить фашистов.

О детстве счастливом, что дали нам,

Весёлая песня, звени!

Спасибо великому Сталину

За наши чудесные дни.

Помню еще: «Ежов – зоркоглазый и умный нарком, он сел на коня и поехал на фронт».

Навсегда в памяти осталась бомбёжка нашей школы. Около школы была МТМ (машинотракторная мастерская), поэтому там стояло много техники. Шёл урок математики, вдруг послышались звуки зениток, я выглянул в окно – вижу, как водитель одной из машин упал на землю и пополз в канаву. И раздался сильный удар – полетели стёкла, запрыгали парты.

Взрывной волной меня кидает в противоположную сторону. Я выскочил из класса: в конце коридора было светло и торчали бревна крест-накрест, кто-то кричал – давайте все в бомбоубежище. Бомба попала в край школы и обрушила часть здания. Осколком стекла (а я сидел у окна) мне порезало руку.

Я побежал домой, мама сидела за машинкой и шила, я говорю: «Школу разбомбило», а у самого зубы стучат. Мама заплакала. Потом я узнал, что в школе были погибшие и раненые. Я всегда думаю, если бы бомба попала в середину, меня уже давно бы не было. Вскоре я перешел учиться во вторую школу.

При воспоминании о войне оживает моё постоянное чувство голода. В войну кусок хлеба был на вес золота. Есть хотелось постоянно. И порой мне до горечи делалось обидно, что до войны у нас столько было хлеба – целые буханки, а я всё ел без хлеба.

В городе ввели карточную систему – 300 граммов хлеба получали иждивенцы, 500 граммов давали рабочим. Еды не хватало, но у нас была кормилица корова, мы звали ее Малёнка. Помню, как мама ходила в базарные дни (с мешком и веничком) за остатками сена, чтобы потом накормить корову. На рынок приезжали торговать колхозники на лошадях из ближайших деревень, и оставалось сено.

На нашей улице было целое стадо коров, и выгонял его на берег реки Мологи пастух, был даже подпасок. Ходил и я пасти коров вместе со своими собачками: рыженьким Бобиком и Динкой.

В деревне Дубровка жили наши бабушка Татьяна и дед Сергей. Дед был плотником первоклассным, имел большой авторитет в деревне; никогда не воевал, потому что был единственным ребенком в семье, как раньше говорили, одинец.

Мы, дети, часто ходили к ним поесть – картошечки, хлебца, атак как дома были жернова, приносили из деревни и зерно, потом мололи муку и пекли хлеб в русской печи, до сих пор помню, как вкусно пахло свежим ржаным хлебом! Хлеб таял во рту, как сахар. Любили и деревенские праздники, несмотря на войну. Особо отмечали весной Егорьев день.

В гости звали родственников, на улице было гулянье, даже нанимали баяниста. Летом все ходили за ягодами. За всю войну я ни разу досыта не наелся.

Зима в сорок первом была ранняя и крутая, холодная, топить печь стало нечем, мы с мальчишками ходили на станцию смотреть, где разгружали дрова. Конечно, составы охранялись, но мы разбивались на группы и следили за сторожем; как только он отходил, хватали плахи и убегали. Дома разрубали эти плахи и топили печь.

Бегали на станцию смотреть, как ехали раненые с фронта и солдаты – на фронт. Нам мальчишкам, хотелось купить оружие и пойти сражаться с фашистами. Все мальчишки рвались на фронт. Когда вокзал разбомбили, мы ходили искать вещи, может одежду какую найдем, или чего-нибудь для себя, для интереса. Мы ведь были дети военных лет, и, конечно, играли «в войну», «казаки-разбойники», лапту.

Вспоминаю своих друзей детства – Ибадуллина Гаврю (жил напротив), братьев Берчиковых Владимира и Виктора, с которыми бегали играть в футбол на Кашинскую улицу, где было футбольное поле.

В годы войны в городе было много хулиганства. Создавались мальчишеские группировки, когда дрались «улица на улицу». Были и предводители-хулиганы. Так, на Гражданской улице был главный бандит по прозвищу Лёга, этакий Мишка Квакин из моей любимой книги А. Гайдара «Тимур и его команда», а на Всполье – Пыга (уже прошедший колонию) со своей группой, его боялись все.

Я не входил ни в одну группировку, просто боялся тюрьмы. Нашим соседом был блатной Мишка Будин, он и рассказывал, какая страшная тюрьма в войну.

В Бежецк привозили эвакуированных из других городов. В 1942 году в наш дом, на второй этаж, приехали из Ленинграда мальчик моего возраста Костя Шмонов и его сестра Дуся. Мне хотелось учиться, но война не дала. Окончив седьмой класс, мы с Костей пошли на работу учениками столяра в Горпромкомбинат. По утрам я заходил за ним, и мы вместе шли на работу.

Сразу получили карточку рабочего на 500 граммов хлеба. Платили, сколько заработаешь, но это было немного. С благодарностью вспоминаю своего учителя Бадалова Семена Ивановича, его не взяли на войну по возрасту. Под его контролем мы делали деревянные приклады к ружьям и винтовкам, которые отправляли на фронт. Делали и колеса для телег.

Инструменты нам давали самые простые: молоток, зубило, напильник и сверло. Мы гордились своим маленьким вкладом в дело большой победы. Работали мы, мальчишки, на совесть, изо всех наших физических сил. Руки у нас были сбиты, все в болячках. Вместе с нами работали и старые мастера. Хочется вспомнить Худякова Гаврилу Дмитриевича, столяра со Штаба; Шарикова Петра с ул.

Кашинской; Горохова, который ходил на работу из деревни Поддубиха. Трудились все: мальчишки, инвалиды, старые рабочие, которых не взяли на фронт. Там я проработал с 1943 до 1948 года, пока меня не забрали в армию.

Всё время хотелось узнать, как там, на фронте? Читали бежецкую газету «Знамя коммуны», ходили к соседям слушать радио, письма от отца были редкими. Пришло письмо – значит, папа жив, можно без страха произносить вслух его имя. У мамы были старые фотографии с нашим отцом. Каждый вечер она сидела под светом лампадки и вспоминала.

У мамы хранились все письма от отца. В письмах – абсолютная вера в грядущую Победу, непременную, неизбежную.

Отец вернулся осенью 1945 года. Мне казалось, он уходил на войну молодым, а перед нами стоял родной человек старшего возраста, в военной форме и с самодельным деревянным чемоданом.

Папа принес мне подарок – белый металлический портсигар, нужно было нажать на кнопку, и крышка открывалась.

Отец пришёл с войны с осколком в легких: воевал на Ленинградском фронте, был ранен под Великими Луками, где, по выражению военных историков, был свой «малый Сталинград». Этот осколок остался на всю жизнь, как горькая память о войне. Награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Германией». Вернулись с войны и два брата отца: Гоня (Георгий) и Александр. Пришли и наши соседи Рыжовы, отец и сын, но отец вернулся инвалидом – был ранен в ногу.

В послевоенные годы в День Победы, 9 мая, отец вынимал из письменного стола плоскую коробку, доставал и разглядывал свои боевые награды, но к моему великому огорчению, никогда их не надевал.

Сейчас, когда уже прошло 75 лет после окончания войны, я смотрю на портрет своего отца в военной форме и вспоминаю строки: «А мой отец? Он как живой, в своей одежде боевой явился мне…»

| Александр Иванович Волков известный в Бежецке мастер по дереву. В центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова многократно проходили персональные творческие выставки мастера . |

Источник: bejeck.bezformata.com

Хлеб войны. Каким он был?

Материалы данной статьи были опубликованы в журнале «Товаровед продовольственных товаров» посвящённый 75 лет Великой Отечественной Войны, «Продовольственное обеспечение населения во время Великой Отечественной Войны. Издание: март 2020 г.

Краткая аннотация к статье «Хлеб Войны. Каким он был?»

Автор статьи, Едлин Максим Юрьевич, практикующий пекарь-технолог и ведущий мастер-классов по приготовлению ремесленного хлеба, специалист Научно-производственного центра «Физико-химических исследований процессов гомогенизации пищевых систем» МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

По мнению автора, эта статья будет интересна людям, которые интересуются нашей историей и кому не безразличен подвиг Советского народа во время Великой Отечественной Войны. В данной статье затрагивается тема основного рациона питания в годы Великой Отечественной Войны. Выделяются и описываются характерные особенности приготовления хлеба во время боевых действий Советской армии, а так же в жёстких оккупационных условиях того времени блокадного Ленинграда. Даётся сравнение по составу фронтового хлеба в разные годы Великой Отечественной Войны. Приводится описание одного из способов приготовления фронтового хлеба, бутербродов на его основе и морковного чая, который пользовался большой популярностью среди солдат.

По мнению автора, эта статья ярко отражает огромную значимость хлеба – мерила жизни как основного продукта питания в годы войны.

Ключевые слова: хлеб войны, фронтовой хлеб, морковный чай, состав фронтового хлеба, рабочий хлеб.

FRONTLINE BREAD. WHAT WAS IT LIKE?

M.Yu. Edlin, Specialist of the Research and Production Centre for Physical and chemical studies of the processes of homogenization of food systems This article will be of interest for people who are interested in our history and who are not indiff erent to the feat of the Soviet people during the Great Patriotic War. This article addresses the topic of the main diet during the years of the Great Patriotic War.

Characteristic features of baking bread (“frontline bread” or bread for soldiers in the frontline) during the combat actions with the participation of the Soviet army, as well as in the hard conditions of that time — occupation in the besieged Leningrad, are highlighted and described. Comparison of the composition of frontline bread in diff erent years of the Great Patriotic War is made. Description of one of the methods of cooking frontline bread, sandwiches based on it and carrot tea, which was very popular among soldiers, is given. In the author’s opinion, this article clearly refl ects the huge importance of bread – the measure of life as the main staple food during the war.

Keywords: wartime bread, frontline bread, carrot tea, composition of the frontline bread, bread for the workers of the home front (worker’s bread).

Практически на всех своих мастер-классах я рассказываю о хлебных традициях Древней Руси и лишь вскользь затрагиваю тему Великой Отечественной Войны. В этот раз я решил исправить эту ошибку, и решил написать о Хлебе военного времени, когда наши прадеды и деды защищали Родину от фашистских захватчиков. Каким он был, этот хлеб войны? Об этом и есть моя новая статья.

Этот фронтовой Хлеб был горьким, в прямом и переносном смысле. В его состав часто входили компоненты, которые в обычной жизни никто бы и не подумал в хлеб вообще добавлять. Так из чего же делали главный продукт питания в это непростое военное время? А из чего было.

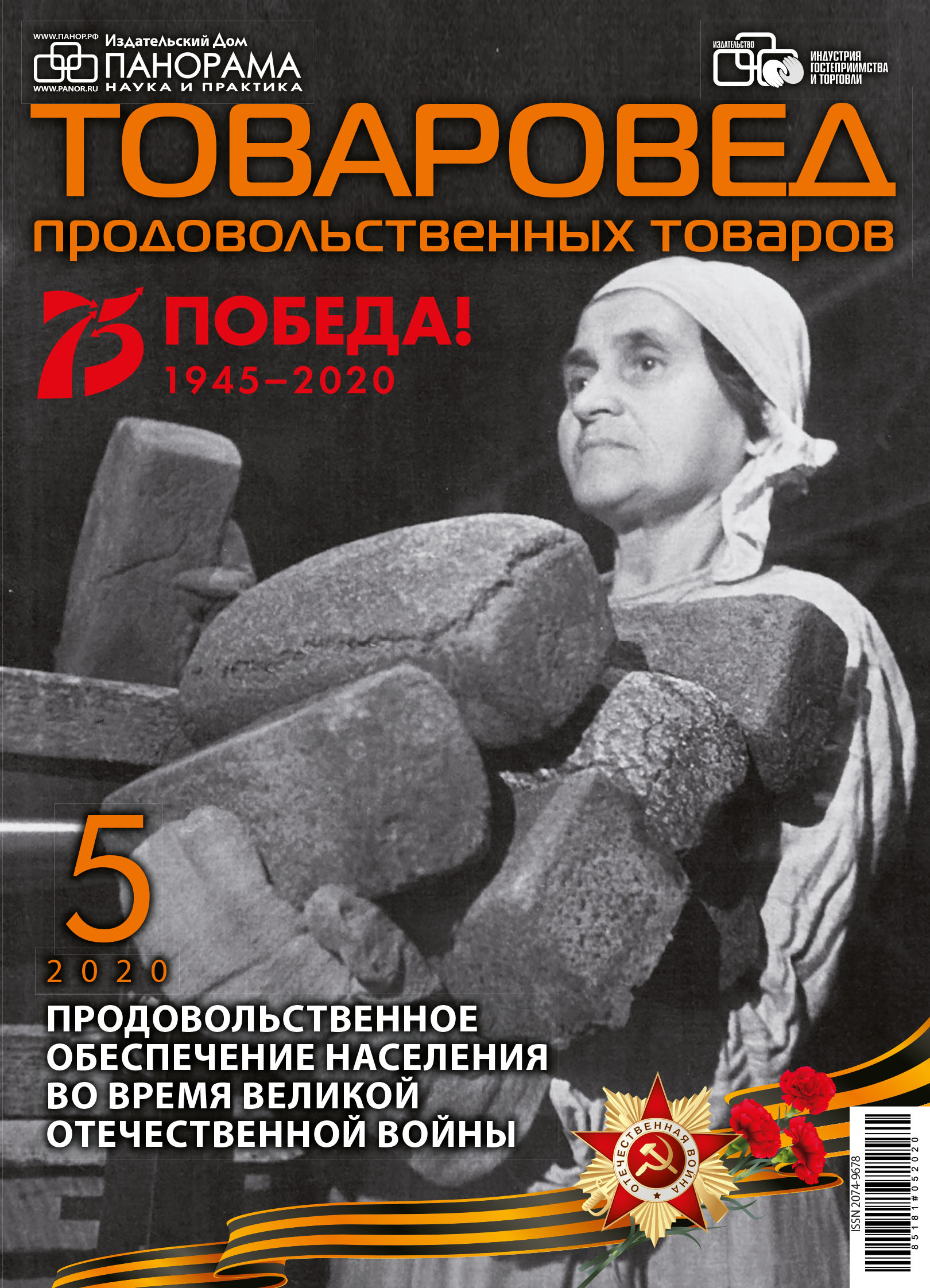

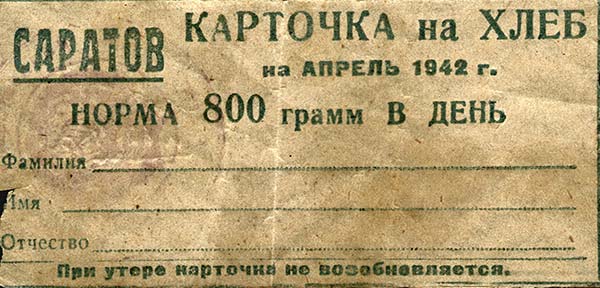

В действующей армии по нормам, установленным правительством в сентябре 1941 года, рацион обычного солдата состоял на 80% из хлеба, его полагалось 800 граммов. На фото ниже карточка на хлеб в г. Саратов датированная на апрель 1942 года. После этого времени ситуация только ухудшалась.

Хлеб, который привозили на фронт из тыла, состоял из 40 процентов муки ржаной обойной (то есть смеленной из цельного зерна без отходов), соевой муки, семечкового шрота (макухи), свекольного жмыха. Это конечно при хорошем раскладе. В последние годы войны муки в таком хлебе было лишь 10% а то и менее 5.

Фронтовые пекари пекли хлеб прямо на полях сражений — в земляных печах, устроенных прямо в окопах. И приходилось это делать даже порой под обстрелом. В состав фронтового хлеба, кроме ржаной муки, свекольного жмыха, солода, отрубей, входили иногда и опилки.

Не лучше питались и те, кто остался в тылу. Им приходилось сложнее, так как основной запас зерна шёл на фронт, приходилось делать хлеб из того что есть. По рецепту, разработанному Московским технологическим институтом пищевой промышленности, в «рабочий хлеб» добавляли картофель, отруби, те же жмых, макуху, а также крапиву, лебеду и прочие более менее съедобные травы.

К примеру, Хлеб военного времени мог состоять из овса и лузги ячменя (примерно 4-ре столовые ложки овса, 2-е столовые ложки ячменной лузги на 100 г воды) или Хлеб из лебеды и отрубей (лебеда 150 г, отруби 150 г и вода 100 г). Это с учётом того что люди много работали физически и сил требовалось очень много, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым.

Хлеб во время войны считался мерилом жизни. Многим известно, что в блокадном Ленинграде между хлебом и жизнью стоял знак равенства. И это действительно было так. За 900 дней блокады норма на хлеб жителям города снижалась пять раз. Самый минимальный рацион пищи ленинградцы получали с 20 ноября по 24 декабря 1941 года: рабочие — по 250 г хлеба, все остальные — по 125 г. Вот этот кусочек, который помог выстоять жителям Ленинграда.

Страшно подумать, но даже такого хлеба, наполовину состоящего из практически несъедобных примесей — обойной пыли, отрубей, целлюлозы, опилок, жмыха и пр., катастрофически не хватало.

Вот один из способов приготовления такого хлеба:

Картофель для начала необходимо отваривали в мундире, затем чистили, пропускали через мясорубку, чтобы получилось так называемое сухое пюре. Затем полученную массу выкладывали на противень, предварительно посыпанный небольшим количеством отрубей. В течение нескольких минут картофель остывал, после чего добавляли оставшиеся отруби, солили и быстро замешивали тесто. Затем форму для выпечки смазывали растительным маслом, выкладывали в нее смесь и выпекали в духовке до готовности в течение часа при не очень высокой температуре.

Такое простое удовольствие, как походная кухня, сопровождало бойцов красной армии не всегда: в некоторых походах им приходилось обходиться своими силами. И тогда солдаты готовили себе фронтовые бутерброды: не только полезные и питательные, но и предупреждающие простудные заболевания.

Способ приготовления:

Готовился такой бутерброд крайне просто: лук, чеснок и сало, нарезанные мелкими кубиками, выкладываются в котелок и перемешиваются ложкой до однородной массы, которая потом и намазывается на черный хлеб. Указанных пропорций хватало, чтобы трое, а то и четверо бойцов могли сытно позавтракать, а заодно — пополнить ежедневный запас витаминов.

Ну и напоследок, скажу пару слов о фронтовых напитках. Большой популярностью среди солдат пользовался морковный чай. Для его приготовления использовали сушеную морковь, приготовленную по следующей технологии: овощ очищали, натирали на терке, сушили в печи, после чего сушеную морковь можно было использовать как заварку для чая, заливая ее кипятком и настаивая в течение 5-10 минут. Морковь придавала чаю сладковатый вкус, а солдатам — дополнительный заряд бодрости и пользу иммунитету.

Благодарю своего Деда Виктора и Прадеда Якова за то, что выстояли в эти тяжёлые годы вместе с предками моих друзей и знакомых, не посрамили Земли Русской и сберегли наше Отечество! Низкий поклон им!

В память об этих тяжёлых годах, я сделал реконструкцию рецепта такого хлеба. Кто хочет попробовать что получилось,

.jpg)

С любовью и теплом, Пекарь-технолог Максим Едлин.

Ответить Юлия, 05 мая 2023

Боже храни нас всех от такой страшной беды. В то время люди были другие, сильные духом, выносливые! Сейчас не такие, изнеженные и неумеющие ничего, привыкли к благам жизни. Спасибо ветеранам за нашу жизнь, раньше как то не понимала этого всего, став взрослой в голове все уложилось и теперь по другому воспринимаешь все,что было в то время, с особой болью и слезами !

Ответить Владимир, 12 ноября 2021

Ответить Фил, 05 августа 2019

Слава нашим дедам и бабушкам . Слава нашим героям отвоевавшим нам право на жизнь .

Санкт-Петербург: 8 (812) 213-31-13

Источник: www.edlinhleb.ru