На месторождении получают от 25 до 50 % добываемого в мире золота. Добыча ведётся в том числе из самой глубокой шахты мира «Мпоненг» — её глубина составляет 3,9 км [2] , температура в выработках достигает 52 градусов.

- 1 История

- 2 Геологическая характеристика

- 3 Технология золотоизвлечения

- 4 Литература

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

История

Открытие богатого месторождения золота на Витватерсранде произошло в 1886 году, что спустя несколько лет привело к началу золотой лихорадки. Промышленная добыча золота началась с 1952 года. К 1980 году на месторождении было добыто 36000 тонн золота, пик золотодобычи пришёлся на 1970 год (1000,4 т), после чего она начала постепенно снижаться.

Геологическая характеристика

В мировой геологической литературе под понятием «месторождение Витватерсранд» подразумевают крупнейшую золотоносную провинцию, включающую порядка 40 шахтных полей. Каждое такое поле может рассматриваться как самостоятельное месторождение. [3]

Площадь рудной провинции составляет 350×200 км. Золотоносная толща состоит из ритмичных серий конгломератов, сланцев, песчаников с горизонтами порфиров, андезитов и их туфов. В составе рудного тела присутствуют более 70 минералов, в том числе пирит (наиболее распространен), марказит, пирротин, пентландит, халькопирит, сфалерит, галенит, арсенопирит, колумбит, молибденит, кобальтин, теннантит, ильменит, касситерит.

Образец золотоносносной руды, добытой на месторождении

Попутно добывается осмистый иридий — содержания от 3 до 28 г/т. Добыча металла составляет около 200 кг/год.

Также распространена урановая минерализация, связанная с прослойками конгломератов и пиритовыми кварцитами. Один из минералов урана — тухолит — часто встречается в ассоциации с самородным золотом. Содержания концентрата природного урана на месторождении составляют 0,02-0,05 %. Добывается 670–690 тонн урана в год. [3] [4]

Технология золотоизвлечения

Для обогащении руды применяется метод цианирования с последующим выщелачиванием урана из хвостов серной кислотой, которую получают из той же руды при обжиге флотоконцентрата пирита из хвостов кислотного выщелачивания. Общее извлечение золота при этом составляет около 90 %.

Попутно извлекаются серебро, металлы платиновой группы и уран.

Литература

- Шило Н. А., Сахарова М. С. Природа пиритовых образований из отложений Витватерсранда // Геология руд. месторождений. 1986. Т. 28. № 2. С. 85-89.

- Щеглов А.Д. «О металлогении ЮАР, генезисе золоторудных месторождений Витватерсранда и проблема открытия их аналогов в России», Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т., Санкт-Петербург, 44 с., 1994

- «Уран в древних конгломератах» под ред. Котляра В.Н., Госатомиздат, Москва, 1963 г., с.5-99

Примечания

- ↑Витватерсранд — статья из Большой советской энциклопедии.

- ↑The top ten deepest mines in the world(неопр.) . Дата обращения: 19 декабря 2019.Архивировано 25 апреля 2019 года.

- ↑ 3,03,1 Константинов М.М., Некрасов Е.М., Сидоров А.А., Стружков С.Ф. «Золоторудные гиганты России и мира» // «Научный мир», Москва, 2000 г., с.150-156

- ↑Минеральный портал — Вещественный состав и технология обогащения золотосодержащих конгломератов(недоступная ссылка)

Ссылки

- Портнов А.М. — Глубинные золотоносные реки Земли, «НАУКА И ЖИЗНЬ», № 12, 2000

- Стружков С.Ф., Наталенко М.В., Цымбалюк Н.В. — Уникальные золоторудные регионы Витватерсранд (ЮАР) и Центрально-Колымский (Россия) — сопоставительный анализ(недоступная ссылка), «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление», № 4, 2009

Источник: xn--h1ajim.xn--p1ai

Витватерсранд

ВИТВАТЕРСРАНД (Witwatersrand) — рудный район в ЮАР, включающий одноимённое, уникальное по запасам комплексное месторождение золота и урана. Расположен в провинциях Трансвааль и Оранжевая. Месторождение Витватерсранда открыто в 1886, тогда же начата добыча золота, а с 1952 — урана. Центры разработок Витватерсранда — Йоханнесбург, Клерксдорп, Одендалсрюс, Велком.

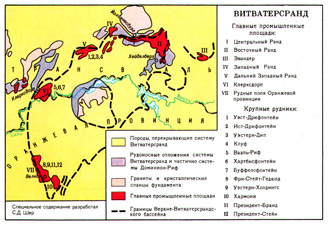

Относится к типу древних метаморфизованных конгломератов. Оруденение в основном приурочено к системе Витватерсранд нижнего протерозоя (карта). Рудоносная толща образует синклинорную структуру, осложнённую выступами архейского фундамента. Рудные тела (так называемые рифы) представлены пачками рудоносных конгломератов с прослоями безрудного кварцита.

Мощность отдельных промышленных слоёв конгломератов до 4,5 м. В 1976 золото (50%) добывалось из слоёв мощностью менее 0,3 м. Район распространения золоторудных тел занимает площадь около 350 х 200 км. Разработка была начата на Севере, у г. Йоханнесбург. На новых площадях в провинции Оранжевая рудоносная толща перекрыта горизонтально залегающими слоями формации Kappy (карбон-пермь) мощностью более 300 м.

Рудная минерализация находится в олигомиктовых конгломератах. Галька (70%) представлена жильным кварцем, подчинённо — кварцитом. Цемент слюдисто-кварцевый содержит 2-16% пирита и ещё около 50 других минералов. Золото находится в пирите, а также выделяется по микротрещинам, секущим кварцевую гальку и цемент. Средний размер зёрен золота 5-100 мкм, проба 906-935.

Урановые минералы — уранинит, урановая смолка, браннерит, тухолит. Встречаются минералы группы платины и алмазы.

Генезис месторождения Витватерсранда дискуссионный. Наиболее общеприняты представления о первичном накоплении золота и урана в аллювиальных прибрежно-морских россыпях с последующей значительной их перегруппировкой. Развивались положения о существенном участии в генезисе месторождения гидротермальных процессов.

Источник: www.mining-enc.ru

Золоторудное поле Витватереранд (Южная Африка)

Району Витватерсранда посвящена обширная литература. Геологию месторождений всесторонне изучали опытные геологи, но некоторые основные вопросы не решены до сих пор. Особый интерес для геологов-рудников представляет дискуссия относительно генезиса руд.

Мы поместили месторождения Ранда в раздел россыпных месторождений потому, что к такому же мнению склоняются южноафриканские геологи, но другие авторы рассматривают Витватерсранд как гидротермальное образование. Пока не будет решен спорный вопрос о генезисе Ранда, неважно, какой классификации придерживаться, лишь бы этот знаменитый район рассматривался и были бы изложены соответствующие аргументы. Любая дискуссия по вопросу о происхождении рудных месторождений будет неполной, если в нее не включить золотые руды Витватерсранда.

Для объяснения происхождения золота выдвинуто три теории. Одна группа исследователей, в которую входит большинство геологов, длительное время проработавших на этих месторождениях, поддерживает представление о том, что руды Витватерсранда россыпные. Большая часть сторонников этой теории согласна с тем, что золото встречается не в виде простых крупинок; они доказывают, что золото было мобилизовано и перекристаллизовано в процессе метаморфизма вмещающих пород.

Вторая, значительно меньшая, группа геологов считает руды сингенетическими, но полагает, что золото осадилось химическим путем, а не путем механического накопления в россыпи. В несколько измененном виде эта теория изложена Михоличем; согласно этому автору, золото следует рассматривать как диагенетическую примесь к хемогенным сингенетическим ураноуглеродистым залежам. Сторонники этой теории также считают, что золото было преобразовано в процессе метаморфизма.

Согласно третьей теории, руды были отложены гидротермальными флюидами, поднявшимися непосредственно из глубинного магматического источника. Эта концепция одно время была популярной, но геологи Ранда с ней так и не согласились.

У геолога, который незнаком с геологией Ранда, под влиянием обширной литературы и массы противоречивых утверждений может создаться впечатление, что достичь непредвзятой оценки в этом вопросе почти невозможно. Имеющиеся данные столь противоречивы, что они могут свидетельствовать в пользу как сингенетического россыпного происхождения золота, так и эпигенетического гидротермального. Ho с позиции любой гипотезы трудно понять, почему распространение столь огромных количеств золота ограничено лишь маломощными пластами конгломерата, развитыми на площади в несколько сот квадратных миль. Какова бы ни была гипотеза происхождения золота, его концентрация в пластах конгломерата, залегающих в безрудных кварцитах, является функцией первичного характера осадочной породы. Если золото россыпное, оно должно было концентрироваться в более крупнозернистом материале ближе ко дну протоков; если же золото привносилось эпигенетическими флюидами, все равно его миграция и отложение должны были контролироваться более проницаемыми, крупнозернистыми породами.

Древнейшие породы региона представлены докембрийскими кристаллическими сланцами и гранитоидами. Фундамент, сложенный этими породами, перекрывается системой Доминион-Риф, маломощной пачкой базальных конгломератов и лав. В этой пачке открыта одна золотоносная зона (фиг. 17.12).

Несогласно перекрывая породы системы Доминион-Риф и породы фундамента, залегают отложения системы Витватерсранд, в которой выделены две свиты — верхняя и нижняя. Нижняя свита представлена глинистыми сланцами, кварцитами, крупнозернистыми песчаниками и конгломератами; среди последних один пласт является продуктивным. Эти осадочные породы формировались в постепенно опускающемся озере или внутреннем море.

По мере накопления обломочного материала в центре бассейна края этого бассейна поднимались и подвергались эрозии. Соответственно ко времени образования осадков верхней свиты, представленных в основном кварцитами и конгломератами, бассейн отложения сократился.

Верхняя свита системы Витватерсранд содержит большую часть золотоносных конгломератов, причем наиболее продуктивный горизонт находится в его основании. Воздымание и эрозия системы Витватерсранд, мощность которой составляет примерно 25 000 футов, сопровождались магматической деятельностью, в результате чего сформировалась система Вентерсдорп, представленная лавами и слоистой толщей пластических осадков.

Мощность системы Вентерсдорп сильно колеблется; местами она достигает 10 000 футов. Вслед за эрозией и погружением системы Вентерсдорп в новом бассейне отложилась мощная толща обломочных пород и доломитовых известняков — система Трансвааль. Завершение этого периода отмечено дальнейшим проявлением магматизма, складкообразования и образованием надвигов.

В центре бассейна Витватерсранд произошло воздымание пород фундамента, образовался купол, а вышележащие осадочные толщи были смяты и опрокинуты в характерную складчатую структуру, известную как купол Вердефорт или кольцо Вердефорт. С вершины купола осадочные породы в процессе эрозии были смыты, а выход системы Витватерсранд на поверхность принял форму двух концентрических овалов. В конце палеозойской эры на всей площади района произошло отложение системы Карру — мелководных морских осадков и угленосных формаций; эти породы до сих пор перекрывают половину или большую часть системы Витватерсранд. Осадочные породы Карру прорваны дайками и небольшими интрузивными массивами пород основного и среднего состава, которые предположительно связываются с вулканогенными породами Вентерсдорп и с бушвельдским периодом магматической деятельности; однако гранитные породы, более молодые, чем породы системы Витватерсранд, не установлены. (Ранние сообщения о наличии глубинных интрузивных пород, более молодых, чем конгломераты Ранда, были опровергнуты.)

Система Витватерсранд слагает огромный структурный прогиб длиной около 250 и шириной 90 миль, вытянутый в северо-восточном направлении. Основные тела рудоносных конгломератов залегают не по внешней границе бассейна, а по внутренней, образуя относительно меньший овал, длинная ось которого равна 180, а короткая — всего 70 милям (фиг. 17.12).

Рудники расположены в основном вдоль северо-западной стороны синклинальной структуры и на обоих ее концах. В общем на краях синклинальной структуры осадочные породы падают круто внутрь, но на больших рудниках установлено, что с глубиной углы падения более пологие.

Часто встречаются почти вертикально стоящие пласты, а по северной стороне кольца Вердефорт — и опрокинутое залегание. Синклиналь нарушена рядом разрывов. Имеются крупные надвиги и сбросы, очень широко развиты небольшие сбросовые нарушения. Некоторые рудники были оставлены в связи с тем, что проведение горных работ из-за сбросов затруднялось настолько, что добыча золота становилась невыгодной.

Вопрос о происхождении конгломератов и кварцитов системы Витватерсранд служил темой почти столь же большой дискуссии, как и вопрос о происхождении золота. Уже выявлены некоторые особенности среды осадконакопления, в том числе линия берега моря, крупная дельта, замкнутый бассейн, предгорная или пойменная терраса, а также район аллювиальных конусов выноса. Большинство исследователей соглашаются в том, что обломочный материал сносился с пород фундамента в северо-западном направлении.

Породы Витватерсранда претерпели метаморфизм, поэтому, за исключением кварцевых галек, конгломераты Ранда имеют мало общего с первичными конгломератами. Это плотная, крепко сцементированная порода. Многие гальки во время метаморфизма были сплющены, хотя местами сохранилась высокая степень сферичности гальки (фиг. 17.13).

Пространство между гальками занято пиритом (иногда весьма обильным), зернами кварца, серицитом, рутилом, хлоритом, углистым веществом и изредка встречающимся турмалином. Местами значительная часть кварцевой гальки имеет голубоватый, опалесцирующий оттенок. На этих месторождениях крупночешуйчатое золото встречается редко; большая его часть находится в виде тонкозернистой почти микроскопической вкрапленности в крупнообломочной, более чистой фации конгломератов. Как и следовало ожидать, согласно предположению о дельтовом или пойменном характере осадков, слои конгломерата развиты не по всей площади, хотя они удивительно выдержанны. Общую стратиграфическую последовательность крупнообломочных осадков можно видеть во всех частях района Витватерсранда.

В районе Витватерсранда горизонты рудоносных конгломератов известны под названием рифов или банкетов (последний из этих терминов по-голландски означает «миндальный торт», на который очень похожи конгломераты). В пределах системы Витватерсранд известно шесть главных рифовых горизонтов: в нижележащей системе Доминион-Риф также имеется одна рудная зона.

Золотоносные рифы главным образом заключены в пачке кварцитов и конгломератов верхней свиты общей мощностью 2 мили. Предпринимались попытки разработать унифицированную номенклатуру и провести корреляцию рифов между участками различных рудников.

Это непростая задача, поскольку некоторые рифы состоят из нескольких маломощных пластов, расположенных на разных горизонтах по всей мощности толщи кварцитов. Например, Главная группа рифов, наиболее важная рудная зона района, состоит из нескольких пластов золотоносных конгломератов. В районе Центрального Ранда около Иоганнесбурга в эту группу входят Главный риф, Лидер Главного рифа и Южный риф; примерно в 20 милях восточнее, в рудном поле Восточного Ранда, прослеживается лишь Южный риф; вдоль линии Уэст-Ист (минерализованной зоны, находящейся примерно в 25—50 милях юго-западнее Иоганнесбурга) богатый пласт золото- и ураноносного конгломерата, известный под названием Кабон-Лидер, включает почти все богатство группы Главного рифа; в то же время в районе Клерксдорпа, на расстоянии около 85 миль юго-западнее Иоганнесбурга, группа Главного рифа состоит из двух пластов конгломератов, называемых Коммонэдж-Риф и риф Ада-Мей. На отдельных участках развиты рудоносные конгломераты, которые образовались в результате эрозии ранее отложившихся пород системы Витватереранд; примером может служить Блэк-Риф в районе Западного Ранда (чуть западнее рудного поля Центрального Ранда), представленный базальными конгломератами системы Трансвааль, несогласно залегающей на системе Витватереранд и лавах Вентерсдорп.

Рудоносные рифы отличаются непостоянной мощностью; как общее правило, их средняя мощность измеряется несколькими футами, а продуктивные пласты по мощности редко превышают 10 футов. Некоторые богатейшие рифы обладают мощностью всего в несколько дюймов. Самые высококачественные золотые руды в основном залегают у подошвы конгломератовых пластов, поэтому весьма возможно, что конгломераты представляют собой отложения трансгрессирующей береговой линии или эрозионные намывы, образование которых обусловлено колебательными движениями бассейна осадконакопления.

Данные изучения отношения золота к серебру в рудах, казалось бы, прежде всего свидетельствуют в пользу гидротермальной теории, поскольку проба золота с глубиной в общем повышается. Такая зональность означает, что золото отлагалось из восходящих гидротермальных флюидов.

Проба россыпного золота обычно увеличивается с удалением от источника вследствие селективного растворения серебра. Подобное явление в рудных полях Витватерсранда не обнаружено. Наблюдаемая здесь зональность должна быть результатом либо первичной гидротермальной деятельности, либо гидротермального выщелачивания россыпного золота. Если справедливо последнее предположение, проба золота находится в функциональной зависимости от выщелачивающего действия восходящих гидротермальных флюидов в процессе регионального метаморфизма. Итак, основную проблему генезиса золота решить на основании вертикальной зональности нельзя.

Каким бы ни было происхождение золотых и урановых руд, их локализация зависит от строения осадочных пород. Рудные концентрации непосредственно приурочены к конгломератам и не зависят от наложенных структур. Пока сторонники гидротермального происхождения руд не представят бесспорных доказательств своей теории, геологи Южной Африки будут продолжать руководствоваться в своих разведочных работах гипотезой россыпного происхождения золота, поскольку она подтвердилась крупными успехами, достигнутыми в прошлом. Однако посторонние наблюдатели будут считать эту проблему нерешенной до тех пор, пока одна из теорий на будет убедительно опровергнута.

Другие новости по теме:

- Прибрежные морские россыпи флориды

- Механическое накопление минералов

- Другие случаи химического осаждения месторождений

- Осадочные месторождения цветных металлов

- Осадочные месторождения марганца

- Осадочные железорудные месторождения

Источник: fccland.ru