В настоящем исследовании изучали зависимость ряда физических характеристик сплавов на основе золота от положения легирующих элементов в таблице Д.И. Менделеева. На предварительном этапе исследований выявляли зависимость физических свойств от концентрации легирующих металлов в сплаве.

Для бинарных сплавов в области твердых растворов эта зависимость носит линейный характер. Поэтому вместо линейных уравнений использовали коэффициенты, входящие в данные уравнения. Исследования показали, что полученные нами коэффициенты зависят от положения легирующих элементов в таблице Д.И. Менделеева.

Причем внутри периода для разных групп n закономерности не были выявлены. В то же время, если использовать коэффициенты для фиксированного номера группы, то наблюдалась линейная зависимость между данными коэффициентами и номером периода.

Исследования указывают на то, что линейная зависимость наблюдается при изменении главного квантового числа валентных электронов легирующего металла, причем орбитальное квантовое число должно быть одинаковым. Практически у всех металлов 8 группы, которые часто используются в качестве легирующих элементов, валентные электроны находятся на S-подоболочке, исключение составляет палладий, валентные электроны которого находятся на d-подоболочке.

ВИДЫ СТАЛЕЙ И ЛЕГИРОВАНИЕ [МАТЧАСТЬ]

Поэтому физические свойства сплавов, легированных палладием, резко отличаются от свойств аналогичных сплавов, легированных другими металлами 8 группы. Выявленные в ходе исследования закономерности позволяют вычислять неизвестные физические параметры металлических сплавов, через аналогичные параметры тех сплавов, физические характеристики которых известны. В статье приведен конкретный пример расчета твердости по Бринеллю для сплава Au–Rb, через величины твердости сплавов Au–Li, Au–Cu, Au–Ag. Все выявленные закономерности справедливы для бинарных металлических сплавов в области твердых растворов. На предлагаемую методику нахождения неизвестных физических параметров не существует ограничений, поэтому ее можно применять для многокомпонентных и многофазных сплавов.

сплавы на основе золота

бинарные системы

твердые растворы

физические характеристики

1. Материаловедение и технология металлов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин [и др.] / под ред. Г.П. Фетисова. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2006. – 862 с.

2. Специальные стали и сплавы / А.А. Ковалева, Е.С. Лопатина, В.И. Аникина, Т.Р. Гильманшина. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. – 232 с.

3. Разработка составов ювелирных сплавов системы Pd–Cu–Ag / И.В. Усков, Т.Р. Гильманшина [и др.] // Металлургия машиностроения. – 2017. – № 1. – С. 30–32.

4. Исследование возможности повышения надежности литых крупногабаритных изделий для горного оборудования / Т.Р. Гильманшина, Д.Ю. Крицкий, С.И. Тюрин [и др.] // Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 105.

5. Ковалевская Ж.Г. Основы материаловедения. Конструкционные материалы / Ж.Г. Ковалевская, В.П. Безбородов – Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2009. – 110 с.

Легированные стали

6. Френкель Я.И. Введение в теорию металлов / Я.И. Френкель. – 4-е изд. – Л.: Наука, 1972. – 424 с.

7. Замараев В.Н. Методы оценки некоторых физических характеристик расплавов с сильным взаимодействием компонентов // В.Н. Замараев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kampi.ru/scitech/base/nomer14/index.phpNAME=zamaraev/stat1.html (дата обращения: 17.05.2018).

8. Сигал Д. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры / Д. Сигал. – М.: Мир, 1980. – 327 с.

9. Портной К.И. Расчет взаимодействия и стабильности фаз / К.И. Портной, В.И. Богданов, Д.Л. Фукс. – М.: Металлургия, 1981. – 284 с.

10. Влияние легирующих добавок и примесей на свойства сплавов золота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dormetal.blogspot.ru/2011/11/blog-post_5089.html (дата обращения: 17.05.2018).

11. Наниева Д.Г. Влияние легирующих компонентов на свойства сплавов золота для ювелирного производства / Д.Г. Наниева, А.О. Нартикоева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eduherald.ru/ru/article/viewid=15107 (дата обращения: 17.05.2018).

12. Леонов В.В. Взаимосвязь между физическими характеристиками металлических сплавов / В.В. Леонов, А.Г. Никифоров // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science and civilization». – 2015. – Vol. 24. Construction and architecture. Physics. Technical science.

Sheffield. Science and education LTD. – С. 112.

13. Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол. т. 1–4. – М.: Машиностроение, 1959. – 62 с.

14. Мутылина Б.Н. Художественное материаловедение. Ювелирные сплавы / И.Н. Мутылина. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2005. – 236 с.

15. Леонов В.В. Исследование физических свойств сплавов на основе золота. / А.Г. Никифоров, А.А. Ковалева, М.С. Эльберг // Уральский научный вестник. – 2018. – Vol.

3, № 2. – С. 43–47.

Развитие современной техники предъявляет все более жесткие требования к современным металлическим сплавам. Подбирая составы для новых металлических сплавов, исследователи изучают физические характеристики, присущие данным сплавам [1–3]. В зависимости от условий эксплуатации, обычно используется один или два физических параметра [4, 5].

В своем исследовании мы решили изучить как можно больше свойств, характеризующих металлические сплавы, и, основываясь на полученных закономерностях, разработать методику, позволяющую прогнозировать изменение физических свойств металлических сплавов при изменении концентрации легирующих элементов или при замене одного легирующего элемента на другой. При таком подходе общая задача разбивается на следующие этапы. Первый – нахождение изменения физических параметров характеризующих металлические сплавы, при изменении концентрации легирующих элементов, и выражение найденных закономерностей в аналитическом виде. Второй – выявление закономерностей, как тот или иной параметр зависит от положения легирующего элемента в периодической системе Д.И. Менделеева.

Необходимо отметить, что, разрабатывая новые сплавы, исследователи вынуждены опираться в основном на экспериментальные данные, ввиду отсутствия теории пригодной для практического использования. Классическая теория, основу которой заложил Френкель, показывает значение теоретической прочности на 2–3 порядка выше, чем реальная прочность [6, 7].

Квантовая теория, в современном ее приложении, является феноменологической [8]. Применяемые в этой теории уравнения включают параметры, значения которых подгоняются под экспериментальные данные [9]. Получается, что они годятся только для данного конкретного случая. При любом изменении, например увеличении концентрации одного из легирующих элементов или примесей [10, 11], входящих в сплав, величины подгоночных параметров изменяются, и их вновь приходится определять из экспериментальных данных.

На данном этапе развития науки большим подспорьем в решении практических задач оказываются диаграммы состояния, которые в свою очередь базируются на экспериментальных данных. Недостатком в использовании этого метода является то, что в основном диаграммы состояния составлены для бинарных сплавов, а на практике используются многокомпонентные сплавы. Учитывая все вышеперечисленные трудности, большинство исследователей подбирает состав сплавов, опираясь на свою интуицию, а не на строгий математический расчет.

Проанализировав состояние современной теории металлических сплавов, мы пришли к выводу, что на данном этапе наиболее рациональной будет разработка такого метода, который позволил бы определять физические характеристики металлических сплавов, опираясь на аналогичные характеристики, присущие сплавам другого состава. То есть мы должны, имея набор физических параметров для ряда однородных сплавов, методом экстраполяции найти эти параметры для сплавов другого состава.

В своем исследовании мы анализировали следующие свойства веществ: твердость по Бринеллю – HB, кг/мм2, твердость по Виккерсу – Hn, кг/мм2, микротвердость – Hm, кг/мм2, относительное удлинение – δ, %, относительное сужение y, %, прочность прочности на растяжение – sв, кг/мм2, предел текучести – st, кг/мм2, модуль нормальной упругости – E, кг/мм2, удельное электросопротивление – r, мкОм/см, теплопроводность – λ, кал/см·с, электропроводность – ρ, См.

Оказалось, что в области твердых растворов все эти величины меняются линейно с ростом концентрации легирующего элемента [12]. Математически это можно описать следующим уравнением:

где Y – величина изучаемого свойства, α и b – коэффициенты, х – концентрация легирующего элемента. Коэффициент α показывает величину исследуемого параметра при нулевой концентрации легирующего элемента, а коэффициент b – быстроту изменения данного параметра при изменении концентрации легирующего элемента. Соответственно, при замене одного легирующего элемента на другой изменяется величина b, а коэффициент α остается неизменным. На графике зависимости свойство – концентрация, для различных легирующих элементов, мы получим набор прямых линий, расходящихся под разными углами из одной общей точки.

Использование коэффициента b вместо уравнения (1) позволяет существенно упростить поиск взаимосвязей между различными физическими свойствами сплавов, так как в этом случае мы будем оперировать набором коэффициентов, а не набором уравнений.

Следующим этапом исследований было выявление зависимости коэффициентов b от положения легирующих элементов в таблице Д.И. Менделеева. Обработав большой массив данных, мы обнаружили, что между коэффициентами bi и номерами групп элементов n (при фиксированном номере периода N) существует взаимосвязь, но она в редких случаях носит линейный характер.

В то же время зависимость между коэффициентами bi и номером периода N, для легирующих элементов, принадлежащих к одной группе n, в большинстве случаев была линейной. Доказательство вышеприведенных утверждений, сделанные для сплавов на основе алюминия. Для дополнительной проверки обнаруженных закономерностей мы выполнили аналогичные исследования металлических сплавов на основе золота.

Материалы и методы исследования

Для выявления искомых закономерностей были обработаны данные по 21 системе на основе золота. Основная масса данных была взята из работ [13, 14]. В случае, когда данные были представлены в графическом виде, измеряли тангенс угла наклона прямой на графике состав – свойство. Тангенс угла наклона соответствует коэффициенту b уравнения (1).

Если данные были представлены в виде таблицы, то для вычисления коэффициента b использовался разностный метод. Полученные результаты приведены в работе [15]. Далее находили зависимость коэффициентов b от расположения легирующего элемента в периодической системе Д.И. Менделеева.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим поочередно ряд физических свойств, для сплавов на основе золота. Первая величина – твердость по Бринеллю НВ:

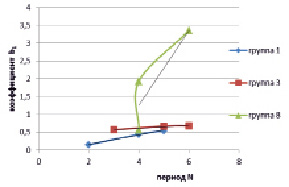

где коэффициент b1 – тангенс угла наклона касательной, x – концентрация легирующего металла. Графики, показывающие зависимость коэффициентов b1 от номера периода N, приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициентов b1 сплавов на основе золота от номера периода N легирующего элемента

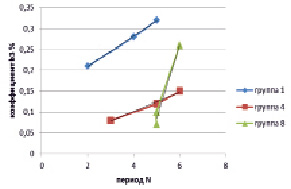

Рис. 2. Зависимость коэффициентов b3 сплавов на основе золота от периода легирующего элемента для различных групп элементов

Анализируя график (рис. 1), мы видим, что для 1, 3 и 8 групп элементов справедливы линейные уравнения, т.е. уравнения вида

Выявленные уравнения приведены в табл. 1.

Источник: applied-research.ru

Влияние легирующих элементов и примесей на свойства сплавов золота

Легирующие элементы и примеси оказывают следующее действие на свойства сплавов золота.

Никель.Золото и никель обладают неограниченной растворимостью в жидком, а при высоких температурах и в твердом состоянии. Сплавы системы золото – никель имеют гранецентрированную кристаллическую решетку. Легирование золота никелем, так же как и легирование никеля золотом, сопровождается повышением твердости легируемого металла.

Никель хорошо растворяется в меди, а в серебре он практически нерастворим. Никель входит в состав менее благородного, чем с палладием, белого золота системы золото – медь – никель – цинк. Для придания сплаву белого цвета достаточно, как правило, содержания в сплаве от 10 до 14 % Ni. Максимум белой окраски достигается при 17 % никеля.

Палладий.Золото и палладий обладают неограниченной растворимостью как в жидком, так и в твердом состоянии.

В ряде работ установлено наличие в сплавах Au – Pd упорядочения составов 15–80 % Pd. Максимум упорядочения отвечает атомной доле палладия 40 %.

При исследовании механических свойств сплавов установлено, что кривая изменения твердости сплавов в зависимости от состава проходит через максимум при содержании около 75 % Pd для отожженных и 60 % Pd для наклепанных сплавов.

Содержания 16 % Pd достаточно для того, чтобы сплав золота приобрел приятный белый цвет. Белое золото с добавками палладия превосходит по своим свойствам сплавы золота с никелем и является более благородным. Белое золото на основе палладия дороже, чем на основе никеля, однако при этом оно имеет ряд преимуществ: обладает более высокой пластичностью, чем сплавы, легированные никелем, имеет лучший блеск; белый цвет более устойчив при нагреве.

Цинк.Растворимость цинка в металлах тройной системы составляет до 4 % в золоте, до 20 % в серебре и до 40 % в меди. Чистое золото уже с 5 % Zn образует хрупкое соединение AugZn, которое, однако, не образуется в тройном сплаве изза растворимости цинка в меди. Добавка нескольких десятых процента цинка в расплав системы Au – Ag – Си перед разливкой оказывает раскисляющее действие и повышает жидкотекучесть сплава. Благодаря добавкам цинка сплавы золота красноватого цвета приобретают желтоватый оттенок.

Цинк имеет большое значение при изготовлении припоев. Небольшие добавки цинка значительно сужают область плавления тройного сплава. Введение цинка в сплавы белого золота системы Ag – Си – Ni делает их технологичнее, снижает температуру плавления, уменьшает твердость.

Кадмий.Золото растворяет в твердом состоянии до 20 % кадмия, серебро – свыше 30 %, медь кадмий практически не растворяет. Благодаря добавкам кадмия сплавы Au – Ag зеленоватого цвета приобретают более интенсивную окраску. Кадмий еще более, чем цинк, понижает область плавления тройной системы. Одновременное введение цинка и кадмия более существенно понижает температуру плавления тройной системы, чем введение их порознь.

Цинк и кадмий – важнейшие присадочные материалы, используемые для изготовления припоев благородных металлов.

Следует отметить, что при введении в сплавы золота более 4 % Zn и 20 % Cd при открытой плавке и разливке на воздухе сплавы образуют окислы, которые прочной пленкой покрывают слиток и при деформации приводят к шиферному излому.

Олово.Воздействует на механические свойства так же, как и алюминий, и тоже ухудшает качество поверхности металла. Установленный предел содержания в сплавах – 0,005 % по массе.

Железо.Изза высокой температуры плавления и легкой окисляемости железные и стальные частицы, попавшие в сплав золота, присутствуют в нем в виде инородных включений. Эти включения не оказывают какоголибо влияния на свойства сплава при обработке давлением, но значительно ухудшают обрабатываемость металла резанием и при доводочных операциях.

Кремний, мышьяк, свинец, висмут образуют с золотом хрупкие интерметаллические соединения, которые выделяются в виде эвтектики по границам зерен. Эти твердые выделения настолько снижают пластичность сплава, что уже нескольких сотых процента достаточно для того, чтобы сплав стал хладноломким. Кремний может попасть в сплав при восстановлении из материала тигля, содержащего кварц. Остальные элементы могут содержаться в загрязненных легирующих металлах.

Сурьма.Золото создает с сурьмой только одно химическое соединение AuSb2 (55,26 % Sb), образующееся по перитектической реакции при 460 °C и вступающее в эвтектическую реакцию с золотом при 380 °C. В эвтектике содержится 25 % Sb.

Присутствие небольших количеств сурьмы резко снижает пластичность золота. Содержание сурьмы и висмута в сплавах золота, применяемых для изготовления ювелирных изделий, согласно ГОСТу 683572, не должно превышать 0,005 %.

Висмут.Присутствие даже небольшого количества висмута приводит к образованию легкоплавкого (t пл = 373 °C) и необычайно хрупкого соединения Au2Bi (фаза Лавеса), которое при кристаллизации выделяется по границам зерен и вызывает в сплаве явлении хладно– и горячеломкости.

Сера.Сера попадает в сплавы золота при плавке и отжиге под слоем древесного угля, содержащего серу, загрязненного сернистыми соединениями газа (используемого для расплавления), а также при пайке изделий в гипсовых формах. Остатки серной кислоты после травления при отжиге и пайке, разлагаясь, тоже приводят к загрязнению сплава серой.

Сера в количестве нескольких сотых долей процента в никель– и палладийсодержащих сплавах золота делает их полностью непригодными для обработки давлением.

Во избежание попадания в сплав белого золота серы в процессе плавки последнюю проводят в корундовых тиглях, а не графитовых.

Фосфор.Применяется в виде фосфористой меди для раскисления металла при выплавке сплавов золота. Как и кремний, фосфор растворяется только в меди, практически не растворяясь ни в золоте, ни в серебре. Не реагируя с золотом, с легирующими компонентами, фосфор образует хрупкие соединения Ag2P, CugP и NigP, которые, в свою очередь, образуют легкоплавкие эвтектики с Ag, Си и Ni.

Действуя как раскислитель, фосфор повышает пластичность сплавов золота. Избыточный фосфор, располагаясь по границам зерен в виде фосфидной эвтектики, приводит к разрушению сплава при нагреве выше температуры плавления (например, при нагреве под пайку до температур порядка 800 °C). В сплаве ЗлСрМ58380 при содержании фосфора до 0,03 % по массе сохраняется хорошая поверхность проката, по границам зерен появляются выделения эвтектики (рис. 7.6). В связи с этим рекомендуется ограничить в сплаве ЗлСрМ58380 массовую долю фосфора 0,01 %.

При исследовании на красноломкость сплавов ЗлСрМ750 пробы централизованной поставки установлено, что склонность к растрескиванию при нагреве проявляют полуфабрикаты, содержащие более 0,001 % Р и имеющие величину зерна более 0,03 мм.

Дата добавления: 2017-01-08 ; просмотров: 3308 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

Влияние легирующих элементов и примесей на свойства сплавов золота.

В состав золотых сплавов в качестве легирующих компонентов могут входить: серебро, медь, никель, палладий, платина, цинк и кадмий. Каждый из компонентов по-своему влияет на свойства сплава.

Серебро придает золотому сплаву мягкость и ковкость, понижает температуру плавления и изменяет цвет золота. С увеличением содержания серебра цвет сплавов изменяется от желтого к светлому. При содержании серебра до 30 % цвет сплава зеленовато-желтый, до 50 – желто-белый, до 60 – почти белый и при 65 % желтый цвет сплава полностью исчезает.

Сплавы золото-серебро хорошо поддаются механической обработке и представляют собой непрерывный ряд твердых растворов этих металлов друг в друге. Легирование золота серебром оказывает по сравнению с другими легирующими элементами наименьшее влияние на прочностные характеристики золотых сплавов (рис.2).

Медь повышает твердость золотого сплава, сохраняя ковкость и тягучесть. При повышении содержания меди сплав постепенно приобретает красноватые оттенки и при содержании 14,6 % Cu становится ярко-красным. Недостатки легирования медью заключаются в том, что медь понижает антикоррозионные свойства сплава и при большом ее содержании поверхность сплава темнеет.

Рис. 2. Влияние различных металлов на прочность золотых сплавов

Сплавы золото-медь представляют собой непрерывный ряд твердых растворов только при высокой температуре, при 425-450°С из твердых растворов, содержащих 50 и 75 % меди, выделяются химические соединения AuCu3 и AuCu. В результате этого уменьшается пластичность сплавов, что ведет к образованию трещин при прокатке. Закалка таких сплавов в воде улучшает их обрабатываемость.

Никель и золото обладают неограниченной растворимостью в жидком, а при высоких температурах и в твердом состоянии. Сплавы системы золото – никель имеют гцк решетку. Легирование золота никелем приводит к повышению твердости. Никель хорошо растворяется в меди, в серебре практически нерастворим. Никель входит в состав белого золота системы Au–Cu–Ni–Zn.

Для придания сплаву белой окраски достаточно, как правило, содержания в сплаве от 10 до 14 % Ni. Максимум белой окраски достигается при 17 % никеля. Белое золото с никелем очень твердое, и его обработка затруднена. При отжиге сплав легко окисляется.

Палладий и золото обладают неограниченной взаимной растворимостью в жидком и твердом состоянии. Максимальную твердость (600 МПа) имеет сплав, содержащий 85 % палладия. Палладий повышает температуру плавления золотого сплава и резко изменяет его цвет – при содержании в сплаве 10 % палладия слиток окрашивается в белый цвет.

Золото с добавками палладия (белое золото) превосходит по своим свойствам сплавы золота с никелем и является более благородным. Белое золото на основе палладия дороже, чем на основе никеля, однако при этом оно имеет ряд преимуществ: обладает более высокой пластичностью, чем сплавы, легированные никелем; имеет лучший блеск; белый цвет более устойчив при нагреве. Применение палладия значительно улучшает технологические свойства сплава, придает ему высокую ковкость; изделия не тускнеют, обладают хорошими декоративными свойствами, имеют невысокую стоимость.

Платина. Сплавы Au–Pt, содержащие от 25 до 80 % Pt, образуют смеси двух твердых растворов. Твердость сплавов возрастает с увеличением количества платины. Так, при содержании 20 % Pt твердость составляет 400 МПа, при 50 % – 800 МПа и при 80 % достигает максимального значения в 1280 МПа, после чего твердость снижается.

Платина окрашивает золото в белый цвет интенсивнее палладия, желтизна теряется уже при содержании в сплаве 8,4 % платины, резко повышается температура плавления сплава. При повышении количества платины до 20 % увеличивается упругость сплава.

Сплавы золото-палладий-серебро образуют ряд непрерывный твердых растворов, обладают высокой пластичностью и неокисляемостью, имеют красивую окраску.

Цинк. Растворимость цинка в металлах тройной системы составляет в золоте до 4 %, в серебре до 20 % и в меди до 40 %. Чистое золото образует уже с 5 % Zn хрупкое соединение Au3Zn, которое в тройном сплаве из-за растворимости цинка в меди не образуется. Добавка нескольких десятых процента цинка в расплав системы Au–Ag–Cu перед разливкой оказывает раскисляющее действие и повышает жидкотекучесть сплава.

Благодаря добавкам цинка к сплавам золота красноватого цвета последние приобретают желтоватый цвет. Небольшие добавки цинка значительно сужают область плавления тройного сплава Au–Ag–Cu. Введение Zn в сплавы белого золота системы Ag–Cu–Ni делает их технологичнее, снижает температуру плавления, уменьшает твердость.

Кадмий. Золото растворяет в себе в твердом состоянии до 20 % кадмия, серебро – свыше 30 %, медь практически не растворяет кадмий. Благодаря добавкам кадмия сплавы Au–Ag зеленого цвета приобретают более интенсивную окраску, поэтому кадмий используется для приготовления сплавов «зеленого золота». Кадмий еще более, чем цинк, понижает область плавления тройной системы. Совместное введение цинка и кадмия существенно понижает температуру плавления тройной системы.

Цинк и кадмий – важнейшие присадочные материалы, используемые для изготовления припоев благородных металлов. Однако при введении в сплавы золота более 4 % Zn и 20 % Cd при открытой плавке и разливке на воздухе они образуют окислы, которые прочной пленкой покрывают слиток и при деформации приводят к шиферному излому.

Сплавы золота

Среди двухкомпонентных сплавов золота в ювелирной промышленности встречаются сплавы системы золото – медь и золото – серебро.

Источник: infopedia.su