Это означает, что уже знакомые нам золь золота , дымы и пены представляют собой дисперсии, в которых диспергированные частицы и дисперсионная среда реагируют друг с другом лишь в ограниченной мере-в таких системах наблюдается только физическая адсорбция. В отличие от этого существует группа коллоидов, в которых две фазы заметно реагируют друг с другом. Коллоиды такого типа называются лиофильными. [48]

Неоднократно наблюдалось, что устойчивые золи никогда не получаются по методу Бредига, если принять все предосторожности, обеспечивающие высокую степень чистоты металлической проволоки и воды, где образуется дуга, и если сосуд изготовлен из химически устойчивого вещества. Так, например, было замечено, что если получать золь золота в воде, очищенной, как для определений электропроводности, то он оказывается неустойчивым и имеет голубую окраску; прибавление электролита приводит к образованию стабильного красного золя золота. Очевидно, для стабилизации таких золей необходимо некоторое количество примеси электролита. [49]

Растворение гидрата золота перекисью и соляной кислотой

Для наблюдения под ультрамикроскопом коллоидных частиц различной формы можно, взять голубой золь золота , на-пример, приготовленный по рецепту, указанному на стр. При рассмотрении золя золота в ультрамикроскоп видны равномерно светящиеся точки, тогда как палочкообразные частицы золя VaOs представляются в виде искрящихся точек. [51]

Большая устойчивость ВС используется для стабилизации золей, обычно весьма чувствительных к действию электролитов. Так, если к красному гидрозолю золота прибавить электролит, например хлорид натрия, то цвет раствора становится фиолетовым, затем синим и, спустя некоторое время, золь золота выпадает в осадок. Но если предварительно к гидрозолю золота прибавить незначительное количество раствора ВС, например желатины, то даже при значительном прибавлении хлорида натрия не только не получается осадка, но и не происходит изменения цвета раствора. Стабилизация золя по отношению к электролитам путем добавления незначительного количества растворов ВС получила название з а щ и-ты, а вещества, вызывающие ее, — защищающих. Такое действие ВС обусловливается их способностью адсорбироваться на поверхности коллоидных частиц. [54]

Некоторые золи легко получить в лаборатории. При взаимодействии разбавленных растворов йодистого калия и азотнокислого серебра образуется желтоватый золь йодистого серебра; при пропускании сероводорода через раствор мышьяковистого ангидрида — золь сернистого мышьяка; при восстановлении водного раствора соли золота — в зависимости от условий можно получить золь золота разных цветов от пурпурного до синего. При восстановлении металлического серебра из растворов его азотнокислой соли получаются золи серебра разных окрасок от темно-коричневого до светло-желтого. [55]

Обычный бумажный фильтр имеет поры диаметром от 1000 до 3000 m t и задерживает частицы грубодисперсных суспензий. Специально же приготовленные ультрафильтры ( бумажные фильтры, пропитанные коллодием) позволяют отфильтровывать и коллоидно-дисперсные частицы. Например, золь золота легко проходит через простой бумажный фильтр, но ультрафильтр задерживает коллоидное золото, в результате чего изменяется окраска жидкости. [56]

Коллоидные растворы. Дисперсные системы

Источник: www.ngpedia.ru

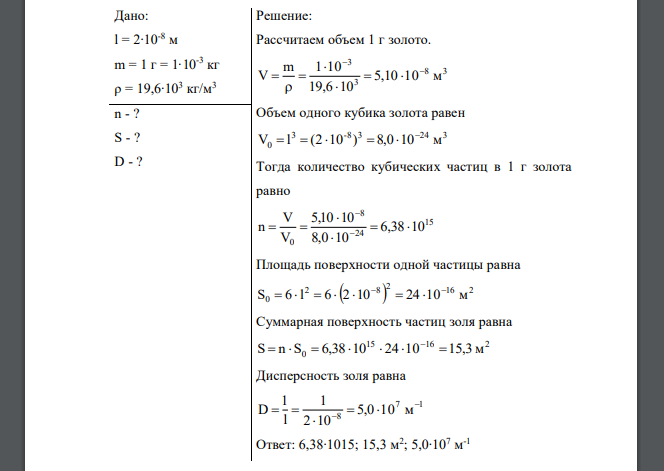

Допуская, что в коллоидном растворе золота каждая частица имеет кубическую форму с длиной ребра 2∙10-8 м, рассчитать: 1. число частиц в 1 г золя золота

Допуская, что в коллоидном растворе золота каждая частица имеет кубическую форму с длиной ребра 2∙10-8 м, рассчитать: 1. число частиц в 1 г золя золота 2. общую площадь поверхности частиц золота 3. дисперсность золя Плотность золота 19.6∙103 кг/м3 . 224 Дано: l = 2∙10-8 м m = 1 г = 1∙10-3 кг ρ = 19,6∙103 кг/м3

Решение: Рассчитаем объем 1 г золото. Объем одного кубика золота равен Тогда количество кубических частиц в 1 г золота равно Площадь поверхности одной частицы равна Суммарная поверхность частиц золя равна Дисперсность золя равна Ответ:

Похожие готовые решения по химии:

- Чему равна избыточная поверхностная энергия капли ртути диаметром 1.2 мм, если поверхностное натяжение на границе ртуть/воздух составляет 473.5∙10- 3 Дж/м2 . Дано: d = 1,2 мм = 1,2∙10-3 м σ = 473.5∙10-3 Дж/м2

- Вычислить коэффициент растекания по воде для бензола и анилина, если работа когезии для бензола равна 0.0577 Дж/м2 ; для анилина 0.0832 Дж/м2

- Вычислить поверхностное натяжение раствора масляной кислоты по методу Реминдера, если давление пузырька при проскакивании его в воду равно 12.3∙103 Н/м2 ; в раствор кислоты 10.1∙102 Н/м2

- Вычислить, до какой высоты поднимется вода в капилляре диаметром 0.1 мм, если при 15°С поверхностное натяжение воды составляет 73.26∙10-3 Дж/м2 . Дано: D = 0,1 мм = =0,1∙10-3 м σ = 73.26∙10-3 Дж/м2

- Сколько и какого вещества останется в избытке, если к 7 мл 0,3 н раствора серной кислоты прибавить 125 мл 0,2 н раствора гидроксида калия

- При растворении в воде 10 г безводной соли CaCl2 выделилось 6,82 кДж, а при растворении в воде 10 г кристаллогидрата CaСl2∙6H2O поглотилось 0,87 кДж

- Золь ртути состоит из шариков диаметром 1∙10-8 м. Чему равна суммарная поверхность частиц золя, образованного из 1 г ртути, если плотность ртути составляет 13.56∙103 кг/м3

- Вычислить удельную поверхность 1 кг угольной пыли с диаметром частиц 8∙10-5 м. Плотность угля 1.8∙103 кг/м3 . Дано: d = 8∙10-5 м m = 1 кг ρ = 1,8∙103 кг/м3

- Данные статистических наблюдений о товарообороте за семь лет приведены в таблице, (где X – год, Y – товарооборот в млн. руб.). 1.

- Для анализа образца хлорида бария взята навеска 0,6878 г. Из нее получен прокаленный осадок BaSO4 0,6556 г

- Навеску 0,65 г сплава, содержащего медь, после растворения обработали аммиаком и получили 1000 мл окрашенного раствора

- Составить таблицы распределения вероятностей для каждой из величин и ; выразить условный закон распределения при

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник: www.evkova.org

165887 (Коллоидная химия), страница 17

Документ из архива «Коллоидная химия», который расположен в категории » «. Всё это находится в предмете «химия» из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «книги и методические указания», в предмете «химия» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «165887»

Текст 17 страницы из документа «165887»

Методы получения коллоидных растворов также можно разделить на две группы: методы конденсации и диспергирования (в отдельную группу выделяется метод пептизации, который будет рассмотрен позднее). Еще одним необходимым для получения золей условием, помимо доведения размеров частиц до коллоидных, является наличие в системе стабилизаторов – веществ, препятствующих процессу самопроизвольного укрупнения коллоидных частиц.

Дисперсионные методы Дисперсионные методы основаны на раздроблении твердых тел до частиц коллоидного размера и образовании таким образом коллоидных растворов. Процесс диспергирования осуществляется различными методами: механическим размалыванием вещества в т.н. коллоидных мельницах, электродуговым распылением металлов, дроблением вещества при помощи ультразвука.

Методы конденсации Вещество, находящееся в молекулярно-дисперсном состоянии, можно перевести в коллоидное состояние при замене одного растворителя другим – т.н. методом замены растворителя. В качестве примера можно привести получение золя канифоли, которая не растворяется в воде, но хорошо растворима в этаноле.

При постепенном добавлении спиртового раствора канифоли к воде происходит резкое понижение растворимости канифоли, в результате чего образуется коллоидный раствор канифоли в воде. Аналогичным образом может быть получен гидрозоль серы.

Коллоидные растворы можно получать также и методом химической конденсации, основанном на проведении химических реакций, сопровождающихся образованием нерастворимых или малорастворимых веществ. Для этой цели используются различные типы реакций – разложения, гидролиза, окислительно-восстановительные и т.д.

Так, красный золь золота получают восстановлением натриевой соли золотой кислоты формальдегидом: NaAuO2 + HCOH + Na2CO3 ––> Au + HCOONa + H2O Строение мицеллы данного золя можно представить следующей схемой (см. разд. 4.2.2): <[Au]m· n AuO2 – · (n-x) Na + > x – · xNa + Аналогичным образом получают золь серебра из разбавленных растворов нитрата серебра.

Золь серы может быть получен окислением сероводорода кислородом в водном растворе, действием на сероводород сернистого газа либо разложением тиосерной кислоты: H2S + O2 ––> S + H2O H2S + SO2 ––> S + H2O H2S2O3 ––> H2O + SO2 + S Строение золя серы можно представить схемой: m · n HS – · (n-x) H + > x– · x H + Золи могут быть получены также в результате реакций ионного обмена, в результате которых выделяется нерастворимая соль, образующая при определенных условиях коллоидный раствор; так получают, например, золь иодида серебра (см. ниже). Процесс гидролиза различных солей может приводить к образованию коллоидных растворов нерастворимых гидроксидов или кислот; так получают, например, золь гидроксида железа(III), имеющий следующее строение: <[Fe(OH)3]m n FeO + · (n–x)Cl – > x+ x Cl – 4.2.2 Агрегативная устойчивость лиофобных коллоидов.

Строение коллоидной мицеллы Лиофобные коллоиды обладают очень высокой поверхностной энергией и являются поэтому термодинамически неустойчивыми; это делает возможным самопроизвольный процесс уменьшения степени дисперсности дисперсной фазы (т.е. объединение частиц в более крупные агрегаты) – коагуляцию золей. Тем не менее золям присуща способность сохранять степень дисперсности – агрегативная устойчивость, которая обусловлена, во-первых, снижением поверхностной энергии системы благодаря наличию на поверхности частиц дисперсной фазы двойного электрического слоя и, во-вторых, наличием кинетических препятствий для коагуляции в виде электростатического отталкивания частиц дисперсной фазы, имеющих одноименный электрический заряд.

Строение структурной единицы лиофобных коллоидов – мицеллы – может быть показано лишь схематически, поскольку мицелла не имеет определенного состава. Рассмотрим строение коллоидной мицеллы на примере гидрозоля иодида серебра, получаемого взаимодействием разбавленных растворов нитрата серебра и иодида калия: AgNO3 + KI ––> AgI + KNO3 Коллоидная мицелла золя иодида серебра (см. рис.

4.9) образована микрокристаллом иодида серебра, который способен к избирательной адсорбции из окружающей среды катионов Ag+ или иодид-ионов. Если реакция проводится в избытке иодида калия, то кристалл будет адсорбировать иодид-ионы; при избытке нитрата серебра микрокристалл адсорбирует ионы Ag+.

В результате этого микрокристалл приобретает отрицательный либо положительный заряд; ионы, сообщающие ему этот заряд, называются потенциалопределяющими, а сам заряженный кристалл – ядром мицеллы. Заряженное ядро притягивает из раствора ионы с противоположным зарядом – противоионы; на поверхности раздела фаз образуется двойной электрический слой.

Некоторая часть противоионов адсорбируется на поверхности ядра, образуя т.н. адсорбционный слой противоионов; ядро вместе с адсорбированными на нем противоионами называют коллоидной частицей или гранулой.

Остальные противоионы, число которых определяется, исходя из правила электронейтральности мицеллы, составляют диффузный слой противоионов; противоионы адсорбционного и диффузного слоев находятся в состоянии динамического равновесия адсорбции – десорбции. Схематически мицелла золя иодида серебра, полученного в избытке иодида калия (потенциалопределяющие ионы – анионы I – , противоионы – ионы К + ) может быть изображена следующим образом: m · nI – · (n-x)K + > x– · x K + При получении золя иодида серебра в избытке нитрата серебра коллоидные частицы будут иметь положительный заряд: m · nAg + · (n-x)NO3 – > x+ · x NO3 – Рис.

4.9. Строение коллоидной мицеллы Агрегативная устойчивость золей обусловлена, таким образом, рядом факторов: во-первых, снижением поверхностной энергии дисперсной фазы (т.е. уменьшения движущей силы коагуляции) в результате образования двойного электрического слоя и, во-вторых, наличием кинетических препятствий для коагуляции в виде электростатического отталкивания имеющих одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов.

Еще одна причина устойчивости коллоидов связана с процессом гидратации (сольватации) ионов. Противоионы диффузного слоя сольватированы; эта оболочка из сольватированных противоионов также препятствует слипанию частиц.

4.2.3 Коагуляция лиофобных коллоидов Как было показано выше, лиофобные коллоиды являются термодинамически неустойчивыми системами, существующими благодаря стабилизации за счет возникновения двойного электрического слоя. Изменение состояния ДЭС может, следовательно, привести к потере агрегативной устойчивости – слипанию частиц в более крупные агрегаты, т.е.

коагуляции золя. Коагуляция золей может быть вызвана различными факторами: прибавлением электролитов, нагреванием или замораживанием, механическим воздействием и т.д. Наиболее важным и изученным фактором коагуляции гидрофобных коллоидов является воздействие на них растворов электролитов. Для коагуляции золей электролитами установлен ряд эмпирических закономерностей.

1. Для начала коагуляции золя необходима некоторая минимальная концентрация электролита, называемая порогом коагуляции γ. 2. Коагулирующим действием обладает тот из ионов электролита, заряд которого противоположен заряду коллоидных частиц, причем коагулирующее действие иона тем сильнее, чем больше его заряд (правило Шульце – Гарди или правило значности). Величины порогов коагуляции двухзарядных ионов примерно на порядок, а трехзарядных – на два порядка меньше, чем для однозарядных ионов.

Правило значности имеет приближенный характер и справедливо только для неорганических ионов; некоторые однозарядные органические ионы обладают более сильным коагулирующим действием, чем двухзарядные неорганические ионы, что обусловлено их сильной специфической адсорбируемостью. 3. В рядах неорганических ионов с одинаковыми зарядами коагулирующее действие возрастает с уменьшением гидратируемости ионов; например, в ряду однозарядных катионов щелочных металлов коагулирующее действие возрастает от лития к рубидию: γ (Li + ) > γ (Na + ) > γ (К + ) > γ (Rb + ) Ряды, в которые сгруппированы по возрастанию либо по убыванию коагулирующего действия ионы с одинаковым зарядом, называют лиотропными рядами.

4. В осадках, получаемых при коагуляции золей электролитами, всегда присутствуют ионы, вызвавшие коагуляцию. 5. При коагуляции золей смесями электролитов сравнительно редко наблюдается их независимое (аддитивное) действие; обычно имеет место взаимное усиление либо ослабление коагулирующего действия (синергизм либо антагонизм ионов).

Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами Необходимому для коагуляции сближению частиц дисперсной фазы препятствует, как было показано выше, электростатическое отталкивание имеющих одноименный заряд коллоидных частиц и противоионов и взаимодействие сольватных оболочек противоионов диффузного слоя. При добавлении к золю раствора электролита имеющееся равновесие адсорбции – десорбции между противоионами адсорбционного и диффузного слоев смещается в сторону адсорбции вследствие увеличения в дисперсионной среде концентрации ионов, имеющих заряд, противоположный заряду ядра (ионы с одноименным зарядом в равновесии адсорбции – десорбции не участвуют).

Адсорбция дополнительного числа противоионов приводит к уменьшению заряда коллоидных частиц, уменьшению числа противоионов диффузного слоя (уменьшению толщины ДЭС) и, следовательно, к снижению агрегативной устойчивости золя. При достижении некоторого предельного значения заряда коллоидные частицы получают возможность сближения и объединения в более крупные агрегаты за счет ван-дер-ваальсовых сил; иными словами, происходит коагуляция золя.

Очевидно, что, поскольку при адсорбции многозарядных противоионов заряд коллоидной частицы уменьшается быстрее, чем при адсорбции того же числа однозарядных противоионов; адсорбируемость неорганических ионов с увеличением их заряда также возрастает. Следствием этого и является тот факт, что величина порога коагуляции для неорганических ионов будет тем меньше, чем больше заряд иона-коагулянта (величина порога коагуляции γ обратно пропорциональна заряду иона-коагулянта в шестой степени z 6 ). Процесс коагуляции золя характеризуется определенной величиной скорости коагуляции, которую можно определить как изменение числа коллоидных частиц в единице объема за единицу времени.

Скорость коагуляции золя электролитами зависит как от концентрации самого золя, так и от концентрации электролитов. Типичный вид коагуляционной кривой (зависимости отношения концентрации коллоидных частиц n к их начальной концентрации nо от времени t) и кривой зависимости скорости коагуляции V от концентрации электролита С показан на рисунках 4.10-4.11. На кривой ОАБВ (рис.

4.11) отрезок ОА отвечает периоду скрытой коагуляции, при которой золь сохраняет свою устойчивость. В точке А при концентрации электролита С1 начинается явная коагуляция; на участке АБ скорость коагуляции быстро возрастает с ростом концентрации электролита. На участке БВ скорость коагуляции остается постоянной; это связано с тем, что при концентрации электролита С2 величина ζ-потенциала становится равной нулю; скорость коагуляции при этом достигает максимального значения.

Источник: studizba.com