Регион Дальнего Востока является одним из богатейших районов по разнообразию природных ресурсов. Справедливо отметить, что по данному показателю Дальний Восток России не уступает Дальнему Западу США. Эта территория богата на каменный и бурый уголь, нефть и газ, полиметаллы, олово, графит, железные и марганцевые руды. Более того, сопоставлять эти регионы по лесным и пушным богатствам даже немыслимо.

Климатические условия Дальнего Востока отличаются резким контрастом, поскольку мало того, что протяжённость его очень велика с севера на юг, так ещё и занята горами и высокими нагорьями. Хотя высота гор здесь варьируется от 1000 до 1500 м.

Низменности располагаются только на небольших площадях вдоль речных долин. Большая часть этой территории находится в зоне вечной мерзлоты, что серьёзно затрудняет строительство и развитие земледелия.

Камчатка на своей территории насчитывает более 20 действующих вулканов, а также множество гейзеров. Самый крупный вулкан – Ключевская Сопка, его высота составляет 4 750 м.

Дальний Восток – это та территория, которая богата на минерально-сырьевую базу.

Цветная металлургия занимает важнейшее место среди отраслей специализации Дальневосточного округа. Якутия и Хабаровский край – это ключевые центры цветной металлургии. Именно на эти регионы приходится основная часть по добыче олова, ртути, полиметаллов, вольфрама и мышьяка.

Надо отметить, что широко распространена на Дальнем Востоке добыча оловосодержащих руд. Основными регионами являются юг Сихотэ-Алиня, а также Дальнегорск и Кавалерово. Эти места стали базой крупного комплекса горной промышленности, а сам район смог выстроить развитую транспортную сеть, с едиными базами ремонта горнодобывающей техники.

В Якутии осваивается одно из самых крупных месторождений оловянных руд – Депутатское. Кроме него действуют рудники Фестивальный и Перевальный, а также обогатительная фабрика в Горном, Хрустальненский оловянный комбинат и комбинат под названием «Солнечный», которые добывают олово в Хабаровском крае.

После того, как в эксплуатацию был введён рудник «Пламенное», что расположен в Магаданской области, На Дальнем Востоке появилась новая отрасль в виде добычи ртути. В 1970-е гг. открылись также новые месторождения ртути в Корякском нагорье. 1959 г. был ознаменован открытием горнорудного комбината «Иультин» на Чукотке, таким образом горнодобывающая промышленность России стала на один вид богаче по добыче полезных ископаемых. На Дальнем Востоке стали добывать вольфрам.

На Дальнем Востоке также добывают сырьё для чёрной металлургии. Сосредоточение железных руд происходит в основном на юге Хабаровского края, а также в Амурской области и Республике Саха. Особое значение имеет месторождение Гаринское и Малохиганский железорудный район, который располагается на территории Еврейской автономной области.

Наиболее крупным месторождением данного района является Кимканское. Оно богато на марганцевые руды, которые залегают в основном на юге Малого Хингана. Также стоит отметить, что в Республике Саха в бассейне реки Алдан расположен Южно-Алданский железорудный район. Выделяют два самых крупных месторождения – это Таёжное и Пионерское.

Энергетические ресурсы Дальнего Востока

Дальний Восток хорошо обеспечен топливно-энергетическими ресурсами. Среди основных угольных запасов следующие районы:

- Буреинский район.

- Кивда-Райчихинский район.

- Свободненский район.

- Сучанский район.

- Суйфумский район.

- Угловский район.

- Южно-Якутский бассейн.

- Ленский бассейн.

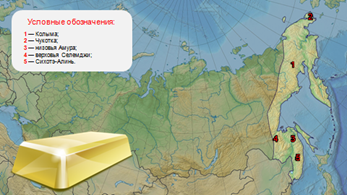

Золотодобывающая промышленность по-прежнему считается королевой дальнего Востока. Эта отрасль является одной из древнейших отраслей народного хозяйства этого края, а её предприятия размещаются по всей территории Дальнего Востока. Добыча ведётся в бассейнах рек Зеи, Селемджи, Бурей, Амгуни, а также в Алданском нагорье, Хингана и Сихотэ-Алиня.

На сегодняшний день появились и новые районы добычи золота в России – это Колымо-Индигирский и Чукотский. В Калымо-Индигирском районе стали добывать золото в 1930-е гг., а в Чукотском – в 1960-е гг. Примечательно, что Магаданская область и Республика Саха в совокупности добывают две трети всего золота, которое добывается в РФ.

Самый старый район по добыче золота – Амурская область. Именно эта территория в далёком прошлом смогла прославить Дальний Восток как наибольший по свей площади золотоносный район. В настоящий момент времени в Амурской области добывается достаточно много золота в размерах всей России. Всё дело в том, что именно здесь применяется самый дешёвый способ добычи золота – дражный. Надо отметить, что все золотодобывающие районы связаны между собой, к примеру, Колымо-Игдигирский имеет общую автотрассу с Магаданом и Якутском, а к Югу Дальнего Востока ведут морские пути.

Размещение золотодобычи имеет очаговый характер. Их границы определяются в соответствии с ареалами распространения рудных образований и россыпного золота разрабатываемых месторождений, в том числе посредством создания для конкретных групп приисков единых сфер обслуживания и инфраструктуры: электростанций, строительных, ремонтных, снабженческих и торговых баз, школ с интернатами, лечебных учреждений и пр. Подобный очаговый характер горнорудной промышленности свойственен и другим районам Дальнего Востока.

Залежи алмазов имеются в Республике Саха, где разведаны кимберлитовые трубки «Мир», «Айхал», «Удачная». На этих месторождениях добывают алмазы открытым способом. Горный хрусталь и шпат добывают в бассейнах рек Вилюй и Алдан. Самое крупное по своему объёму в РФ месторождение плавикового шпата располагается в п. Ярославский в приморском крае.

Также стоит отметить, что Дальний Восток считается важнейшим объектом для РФ по добыче слюды-флогопита. Главными месторождениями признаны Тимптонское и Эмельджанское.

По добыче химического сырья в РФ лидируют соль и сера. Огромные залежи соли имеются в республике Саха, а серы – на Камчатке. Цементное сырьё добывают в приморье и Приамурье. Месторождения графита были найдены в Еврейской автономной области.

Гидроэнергоресурсы Дальнего Востока

На Дальнем Востоке достаточно активно развита речная сеть. Самыми крупными реками, по праву, можно считать Амур и Лену, кроме того, они имеют множественные притоки. Помимо двух наиболее крупных рек, в северо-восточной части Дальнего Востока имеются реки Яна, Индигирка и Колыма. Все эти реки используются как транспортные пути.

Справедливо заметить, что все они богаты гидроэнергоресурсами. На этих реках построены Вилюйская, Зейская и Бурейская ГЭС.

Гидроэнергетический потенциал рек Дальнего Востока составляет примерно седьмую часть от всех гидроресурсов России. Этот район располагает порядка 30% всех потенциальных ресурсов.

Морские суда, которые относятся к Дальнему Востоку, занимаются ловлей рыбы в восьми промысловых районах Мирового океана из двадцати. Примечательно, что на их долю приходится порядка половины всех биологических ресурсов океанических водоёмов, одновременно с этим они располагают достаточно обширной сырьевой базой.

На экономику дальневосточного региона особое влияние оказывают моря, а именно Берингово, Охотское и Японское. Японское море является одним из наиболее богатых на промыслы Дальнего Востока. В водах Японского моря ловят сельдь, камбалу, треску, различные виды лососевых и других ценных промысловых пород рыб. Кроме всего прочего, в Японском море добывают крабов, трепангов, морские водоросли и морскую капусту.

Рыбные запасы Охотского моря настолько велики, что именно этот объект занимает первое место среди всех морей, которые омывают берега РФ по добыче промысловых рыб. Большая часть рыб, добыча которых ведётся в этом регионе лососевых пород и сельдь.

Планирование народного хозяйства на Дальнем Востоке, а также его развитие, подразумевает создание благоприятных условий и возможностей для расширения экономических связей со странами Тихоокеанского бассейна. Многие страны, которые сотрудничают с Россией, вынуждены приобретать различное сырьё, которым на основе взаимовыгодной торговли может обеспечить Дальний Восток.

Лес, пиломатериалы, рыба и рыбные консервы, пушнина, каменный уголь – это то, что в основном экспортируется в страны тихоокеанского бассейна. На Юге Дальнего Востока происходит постоянное освоение свободных экономических зон посредством создания совместных предприятий. Таковыми являются четыре зоны: «Находка» в Приморском крае, «Ева», что обозначает Еврейская автономная область, а также «Сахалин» и субзона «Курилы». Все эти зоны созданы для того, чтобы активно развивать взаимовыгодные экономические связи РФ и других стран.

Источник: zaochnik-com.com

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком

В ходе урока мы подробно познакомимся с природными ресурсами Дальнего Востока, а также узнаем о том, каковы трудности их освоения.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком»

На Дальнем Востоке много месторождений полезных ископаемых. Главные из них – рудные. К рудным полезным ископаемым относят железные руды и руды цветных металлов. Есть руды, в которых одновременно содержится сразу несколько металлов, например, медь, цинк, олово. Такие руды называют полиметаллическими (в переводе с греческого языка «поли» означает «много»).

На первом месте среди минеральных богатств Дальнего Востока стоит золото. Золото Дальнего Востока, несомненно, сыграло большую роль в его освоении и стратегической важности региона для государства. Благодаря запасам золота Дальнего Востока Россия вошла в число мировых лидеров по золотодобыче. Запасы золота в регионе по мировым меркам весьма значительны.

Дальний Восток является ведущим золотодобывающим регионом России и уже многие годы играет значительную роль в формировании золотовалютных резервов государства. Золото на Дальнем Востоке добывают на Колыме, Чукотке, в низовьях Амура, в верховьях Селемджи, а также на восточном склоне Сихотэ-Алинь.

Золото на Дальнем Востоке

Даже в сравнении с регионами Сибири, богатыми минеральными ресурсами, Дальний Восток выгодно отличается тем, что здесь сосредоточены дефицитные, а иногда и просто уникальные полезные ископаемые. В их числе олово, свинец, цинк, графит и другие.

Залежи олова сосредоточены на Чукотке, на восточной и южной окраинах Хингано-Буреинского массива, в средней и южной частях Сихотэ-Алиня. Железные руды найдены в южной части Дальнего Востока — в Хингано-Буреинском массиве и на Амуро-Зейской равнине. В южной части региона также расположены крупные Буреинский и Сучанский каменноугольные бассейны и буроугольные месторождения на равнинах. Нефть и газ добываются на севере Сахалина.

Помимо минеральных ресурсов, немалое значение для Дальнего Востока приобретают агроклиматические ресурсы. Это климатические условия, которые учитываются в хозяйственной деятельности человека. К ним относятся: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода и так далее.

Другими словами, агроклиматические ресурсы – это свойства климата территории, обеспечивающие возможности сельскохозяйственного производства. В умеренном поясе Дальнего Востока климатические условия достаточно благоприятны для сельского хозяйства. На низменностях Приамурья хорошо растут овощи и зерновые культуры, в том числе соя и рис, а также плодовые деревья. На низменностях Приморского края и в речных долинах на юге вызревает даже виноград. На Сахалине успешно выращивают картофель и другие корнеплоды.

Речная сеть Дальнего Востока полностью принадлежит к бассейну Тихого океана, точнее к его окраинным морям – Берингову, Охотскому и Японскому. Можно отметить следующие характерные черты, свойственные рекам Дальнего Востока:

в истоках их долины стеснены горами, а в некоторых случаях имеют вид ущелий;

в верхнем течении рек дно долин, как правило, сложено мощным слоем галечно-валунных аллювиальных отложений, и только лишь местами русла водотоков проходят в коренных породах; по мере удаления от истоков долины рек расширяются, увеличивается также и пойма, толща аллювиальных отложений становится мощнее, причём заметно уменьшается крупность наносов; в нижнем течении реки преимущественно проходят по низменным участкам местности, причём переход от горной части бассейна к равнинной выражен весьма резко. Реки Дальнего Востока преимущественно быстрые. Они обладают большим потенциалом для строительства гидроэлектростанций. Велико также транспортное значение рек. Обеспеченность водными ресурсами региона благоприятно влияет на развитие рыбного промысла.

Дальний Восток занимает лидирующее положение в стране по количеству минеральных источников, расположенных на его территории. Минеральные воды, находящиеся на Камчатке и Сахалине, на берегу Охотского моря и в Приморье имеют различный химический состав. Одни из них несут людям холодную воду, воды других имеют высокую температуру.

Всего на территории Дальнего Востока насчитывается более 120 минеральных источников. Минеральная вода – это вода, которая содержит в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологические добавки. Среди минеральных вод выделяют минеральные природные питьевые воды, минеральные воды для наружного применения и другие.

Минеральные воды имеют естественные (ключи, родники) и искусственные выходы, выведенные на поверхность земли при помощи буровых скважин или шахт. Многие минеральные воды Дальнего Востока являются термальными. Термальные воды – это подземные воды, имеющие температуру двадцать градусов по Цельсию и выше за счёт поступления тепла из глубинных зон земной коры.

Горячие источники издревле применялись для лечения больных. Соответствующий раздел медицины называется бальнеотерапия. Термальные воды также используются для теплоснабжения и в качестве альтернативного источника электричества.

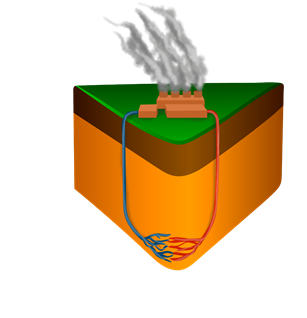

К энергетическим ресурсам Дальнего Востока относятся не только гидроресурсы, уголь и нефть, но и энергия морских приливов, тепло вулканов и горячих источников.

Приливная электростанция (сокращённо ПЭС) – это особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов – периодические вертикальные колебания уровня моря или океана, являющиеся результатом изменения положений Луны и Солнца относительно Земли совместно с эффектами вращения Земли и особенностями данного рельефа и проявляющиеся в периодическом горизонтальном смещении водных масс. Колебания уровня воды у берега могут достигать 18 метров.

В вулканических районах Дальнего Востока циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин.

Таким образом, получается, что тепло от глубинных горных пород в земной коре может вырабатывать электричество. Через пробуренные скважины вниз закачивается холодная вода, а вверх поднимается образовавшийся из воды пар, который вращает турбину. Такой вид энергии называется геотермальным. Наиболее широко в мире подземное тепло используется там, где есть выходы на поверхность для горячей воды и пара.

Территория дальневосточного региона богата древесным сырьём. В южной части располагаются массивы очень дорогостоящих хвойных пород. Северная часть богата лиственницей. В районе «уссурийской тайги» растут уникальные породы дерева – маньчжурский орех и амурский бархат, которые представляют собой самую ценную в мире древесину.

В нашей стране маньчжурский орех широко используется для озеленения городов. Примечателен формой широкой и округлой кроны, необычными крупными листьями. Древесина твёрдая, красивой текстуры, с узкой светло-серой заболонью и коричневым ядром. Используется для изготовления мебели, поделок, высококачественной фанеры.

Скорлупа орехов находит применение в декоративно-прикладном искусстве. Ядро ореха используют в кондитерской промышленности для получения высококачественного масла. Благодаря своим полезным свойствам, маньчжурский орех используется в народной медицине. Также ядро ореха употребляют в пищу, однако для извлечения его из скорлупы требуется навык.

Амурский бархат является хорошим медоносом, даёт мёд, который обладает противотуберкулёзными свойствами. Древесина имеет красивый цвет и очень выразительный рисунок, как в косом, поперечном, так и продольном срезах; прочна, хорошо обрабатывается, противостоит гниению, может использоваться для изготовления мебели, лыж, ружейных лож, рам, фанеры.

Древесина бархата амурского похожа на древесину ясеня, но несколько более тёмная. Из коры производят техническую пробку, применяемую для производства изоляционных материалов. Листья служат кормом для пятнистых оленей. Весьма декоративен, легко культивируется — растение почти не требует ухода. Недостаток его — позднее распускание и раннее сбрасывание листьев. Светолюбив.

Растёт быстро. Живёт до трёхсот лет.

Хозяйственное значение для Дальнего Востока имеют многие животные. Среди них более тридцати видов пушных зверей — соболь, выдра, белка; два вида оленей — пятнистый и изюбр, молодые рога которых используются для производства ценного лекарства — пантокрина. В хозяйственной специализации Дальнего Востока важны и морские промыслы. Здесь добывают сельдь, морского окуня, палтуса, минтая, а также крабов, креветок. В прибрежных водах добываются моллюски, мидии, морские ежи, ламинария.

Рекреационные ресурсы Дальнего Востока потенциально велики, но используются недостаточно. Юг Приморья по своим климатическим условиям не уступает курортам Крыма и Кавказа. Преобладание ясных солнечных дней, отсутствие изнуряющей летней жары делают климат Приморья исключительно полезным для людей. Ценность его увеличивают многочисленные целебные источники и большие залежи лечебных грязей. Купальный сезон на побережье залива Петра Великого длится с июля до конца сентября, а сезон для парусного и гребного спорта превышает 250 дней.

Залив Петра Великого

Камчатка и Курильские острова – уникальны по своим ландшафтам, целебным термальным источникам. Поэтому в перспективе многие территории Дальнего Востока могут быть использованы для туризма и организации курортного хозяйства.

Трудности освоения ресурсов региона связаны со значительной удалённостью района, суровостью природных условий, слаборазвитой инфраструктурой, а также недостатком трудовых ресурсов.

Источник: videouroki.net

Не брать, а вкладывать: золотодобыча для Дальнего Востока становится врагом

Освоение недр — одна из главных тем на предстоящем Восточном экономическом форуме. При этом последствия работы горнодобывающей отрасли для Дальнего Востока печальны — природа уже настолько пострадала, что для восстановления потребуются десятилетия. Эксперты отмечают, что необходимо крайне осторожно относиться к выдаче лицензий на разработку месторождений, а в ряде регионов пора ввести мораторий на золотодобычу.

Восточный экономический форум — событие, которое ждет весь Дальний Восток. Ведь это — толчок к новому развитию экономики региона. А вот готов к этому регион или нет — покажет и форум, и реальная ситуация. В блоке «Дальний Восток — новые вызовы и возможности» на форуме пройдет 28 сессий, которые охватят широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли. В том числе одна из сессий блока посвящена недрам Дальнего Востока.

Напомним, что Дальневосточный федеральный округ занимает доминирующую позицию по добыче многих полезных ископаемых. Здесь — запасы алмазов, угля, цинка, меди, свинца, вольфрама, золота, серебра, олова и редкоземельных металлов. Правда, эксперты отмечают технологическое отставание этого сектора на Дальнем Востоке, также на местах ведется только добыча, а переработка обычно отсутствует. Участники форума планируют поднять проблему применяемых технологий, в том числе, чтобы полноценно и при этом корректно и грамотно использовать недра.

С этим — большая проблема. Горнодобывающая отрасль сама по себе несет риски: добывающее производство оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду. А в случае откровенных нарушений со стороны добывающих предприятий природа просто гибнет, причем, отмечают экологи, на восстановление экосистем потом требуются десятилетия.

А ведь Дальний Восток — это в первую очередь рыбный клондайк. Власти местных регионов уже отмечают, что в новых реалиях, с учетом того, что весь мир переходит на принципы устойчивого развития, экономика должна базироваться на безопасных, возобновляемых производствах. Золото же — не восполняемый ресурс. Рыбная промышленность, кстати, как и туризм в своем развитии, дают и будут давать гораздо больше прибыли местным бюджетам, чем золотодобыча. Стоит также учесть, что золотодобывающие предприятия имеют налоговые льготы, поэтому в первое время и вовсе не насыщают региональные бюджеты.

Проблемы использования недр вскрываются в разных регионах Дальневосточного федерального округа. Например, экологи Амурской области давно высказывают волнение в отношении работы местных недропользователей и постоянной выдачи новых и новых лицензий. Все больше местных рек охватывается золотодобычей. А еще общественность возмущена, что горнодобывающие предприятия часто аффилированы с иностранными инвесторами, а зарубежным компаниям тем более нет дела до того, что будет на земле после них. Председатель совета «Бюро региональных общественно-экологических кампаний» (Брок) из Приморского края, редактор журнала «Экология и бизнес» Анатолий Лебедев отмечал, что в ходе мониторинга 2020 года загрязнения рек были зафиксированы во всех регионах: на Камчатке, в Еврейской автономной и Амурской областях, в Забайкальском и Хабаровском краях. «Деятельность большинства золотодобывающих компаний в Амурской области происходит в её северных районах — Зейском, Тындинском и Селемджинском, где сосредоточены главные природные ценности региона — девственные леса, чистые нерестовые реки — притоки Амура, многообразие животного мира, являющегося основой существования коренных малочисленных народов и местного населения», — говорит Анатолий Лебедев.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в нынешнем году выявил 30 фактов загрязнений рек Сибири протяженностью 1474 км. И проблема не только с россыпным золотом, но и с рудной добычей. Координатор экологической коалиции «Реки без границ», эксперт WWF Александр Колотов называет картину «ужасающей»: «Мы теряем каждый год все новые и новые сибирские реки. Шлейфы тянутся на десятки, а порой и сотни километров».

Эксперт проекта «Гармония с природой» Маргарита Зяблинцева отмечает, что загрязнение воды провоцирует и социальную напряженность. Ведь люди теряют возможность пользоваться водой для бытовых нужд, и такая угроза появления конфликтов на фоне жалоб местных жителей уже наблюдается в Южной Сибири.

На Колыме такая же проблема была зафиксирована из-за неправильного содержания хвостохранилищ Карамкенского горнометаллургического комбината (ГОК). «К сожалению, был принят проект, который требовал меньшего расходования средств, но не гарантировал полной ликвидации загрязнения. Также проект допускает, что в хвостохранилище поступает вода из озера, находящегося выше. Она проходит через накопитель и вымывается в реку», — поясняет Ольга Москвина, руководитель общественной организации «Магаданский центр окружающей среды». Такие ошибки (намеренные или случайные) в создании очистных сооружений на золотодобывающих предприятиях приводят к тому, что ядовитые отходы уходят в грунт и реки, последствия— губительное влияние на местную экологию, на жизнь растительного и животного мира, всего биоценоза рек региона.

На Камчатке буквально на днях в ходе выездной проверки Росприроднадзор подтвердил факты загрязнения, которые вскрыли экологи коалиции «Реки без границ» на реке Левтыринываям в Олюторском районе Камчатского края — последствия работы АО «Корякгеолдобыча». Камчатка вообще серьезно страдает от последствий золотодобычи — весь регион изрыт горнодобытчиками.

Стоит отметить, что при прежнем руководстве — губернаторе Владимире Илюхине — золотодобытчики действительно чувствовали себя вольготно, их не пугали судебные иски и штрафы, которые если и начислялись, то были мизерными, а экологи выбивались из сил, борясь с нарушениями природоохранного законодательства. Сейчас, при новом губернаторе Владимире Солодове, ситуация изменилась, власти Камчатского края жестко следят за нарушениями. Губернатор Владимир Солодов отмечал, что намерен добиваться закрытия золоторудных компаний, тем более таких нарушителей, в том числе потому, что краевой бюджет в большей степени пополняется от рыбного промысла и туризма, которым противоречит золотодобыча. Действительно, ведь Камчатский край добывает более 40 процентов совокупного улова по Дальневосточному бассейну и более 30 процентов рыбы по всей России. Но дикий лосось уходит из местных нерестовых рек — рыба не готова плодиться в ядовитой мутной воде.

Такая ситуация — последствия работы камчатских добывающих компаний. На ситуацию на Камчатке уже обратил внимание и полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лично посетив регион и проинспектировав вместе с Владимиром Солодовым ряд мест золотодобычи. В минувшем году была прекращена деятельность компании «Дальстрой», а компании «Тревожное зарево» (ныне ТСГ «Асача») и «СиГМА», которые тоже постоянно уличают в нарушениях, все время подвергаются проверкам.

«Деньги, которые приносит добыча золота, несопоставимы с нанесенным ущербом. Да и рыбодобыча приносит краю больше! Рыбаки платят налоги, дают рабочие места. А золотодобыча сегодня есть, а завтра нет. Выработали месторождение — и ушли. Это не тот бизнес, который заинтересован в развитии и сохранении территории, на которой работает.

А Москва не думает о том, кому и на какие места выдает лицензии. Все решается там, в центре, с нами, на местах, не советуются. В итоге добыча ископаемых ведется в ценных природных местах, на нерестовых реках! Отходы золотодобычи попадают в реки, а это в том числе цианиды. Мы теряем чистоту рек, теряем рыбу, разрушается камчатская природа», — отмечает Сергей Мылов, эколог, руководитель организации «Экологическая безопасность».

Компании, прежде чем зайти на месторождение, обязаны предварительно проходить экологическую экспертизу производства, построить очистные сооружения, строго соблюдать экологическое законодательстве. После завершения добычи территория месторождения должна быть рекультивирована, чтобы восстановить поврежденный ландшафт. Но золотодобытчики эти правила не соблюдают. Проверяющие органы нарушения постоянно фиксируют — но почему нет реальных ответных действий?

Экологи уже не раз вскрывали нарушения «Тревожного зарева» (ТСГ «Асача»), работающего на Асачинском месторождении. Компания платит штрафы в сотни тысяч рублей за различные нарушения, касающиеся сливов отходов в реки, неготовность очистных сооружений. «Экологическая безопасность» в этом году направила очередные жалобы в Росприроднадзор, требуя наказать компанию-нарушителя и отозвать лицензию.

Ведомство нарушения подтверждает, но пока не находит оснований для передачи дела в Роснедра для приостановления или отзыва лицензии на право освоения недр. «Несмотря на наши жалобы, обращения и очередную фиксацию нарушений, «Тревожное зарево» толком ничего не сделало, у них все течет. У них нет очистных сооружений, а Росприроднадзор вдруг изменил позицию и лицензию не отзывает.

Такая позиция ведомства непонятна, — замечает Сергей Мылов. — Все слова наших золотодобытчиков, что они такие хорошие, должны подкрепляться реальными делами. Но «Тревожное зарево» к строительству очистительных сооружений так и не приступило, только говорят. В «СиГМЕ» тоже ничего не сделано. Тишина. К тому же компании закрыты.

Контроль общественный со стороны отсутствует полностью, они никого к себе не подпускают. «Тревожное зарево» якобы сменила имидж, заявляют, что они прозрачны и открыты, но на деле это закрытая зона, и общественность не знает, что там происходит. А на самом деле — происходят нарушения».

Летом глава Камчатского края получил открытое письмо от ученых — биологов, геологов, экологов, которые требуют приостановить золотодобычу в крае, введя мораторий — иначе уничтоженную природу уже не восстановить. «В устьях всех крупных лососевых рек стоят рыбоперерабатывающие предприятия, отведены рыболовные участки, тони, участки для традиционных видов деятельности КМНС, туристско-рекреационного и спортивного рыболовства. Горнопромышленная деятельность повсеместно — угроза их экономическим интересам», — отмечают авторы письма. Кстати, по данным специалистов, в хранилищах отходов золотодобычи на Камчатке накопилось уже около 8 млн тонн ядовитых веществ. А если золотодобыча продолжится и будут разрабатываться все другие месторождения, то накопится до 30-40 млн тонн ядовитых отходов.

«В развитии Камчатки необходимо делать ставку на наши конкурентные преимущества: рыбохозяйственный комплекс, туризм и логистику. На этом регион может и должен зарабатывать, — убежден Владимир Солодов. — Главная наша возможность — формировать правильные ценности, ценности будущего, которые связаны с экологией, с устойчивым «зеленым» развитием экономики».

«В любом производстве вопрос должен ставиться жестко. Необходима стопроцентная защита экосистем от загрязнения. А после завершения работ бизнес обязан рекультивировать свою площадку, превратив ее в пригодное для жизни мест. Нанесенный экосистеме ущерб должен быть компенсирован, компании должны вносить средства в природоохранный бюджет. Но этого не происходит.

Однако финансовые и фискальные механизмы, обеспечивающие эти гарантии, внедрить не сложно. Федеральные ведомства и глава страны Владимир Путин уже высказываются о применении жестких мер в отношении нарушителей экологического законодательства», — отмечает эколог Сергей Сафонов.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию уже призвал ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за экологические нарушения: «Подход очень простой. Получил прибыль за счет природы — убери за собой».

Представители бизнеса, и экологи уже предлагали в прошлом году тогдашнему главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину изменить некоторые моменты в законодательстве, что могло бы упорядочить организацию работы горнодобывающих предприятий, и заставить их в том числе и беречь природу. Сейчас на этом посту Кобылкина сменил Александр Козлов.

Нынешний глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года возглавлял Минвостокразвития, также занимал руководящие посты в компаниях «Русский уголь» и «Амурский уголь», работал на постах мэра Благовещенска и губернатора Амурской области — так что про дальневосточные проблемы знает очень хорошо. Александр Козлов уже отмечал, что своей ключевой задачей как министра видит соблюдение баланса между добычей природных ресурсов и влиянием этого процесса на экологию: «Это как весы: на одной чаше — необходимые человеку ресурсы, а на другой — окружающий мир, который нужно сберечь для наших детей и внуков». Минприроды РФ под руководством Козлова уже ведет проверки, а также предполагается ревизия нацпроекта «Экология». Если власть будет готова взаимодействовать с общественностью, учеными, экологами и бизнесом в вопросах использования недр и защиты окружающей среды, будущее Дальнего Востока ожидает более оптимистичный сценарий.

Источник: primamedia.ru