В пределах континентов выделяются два основных типа структур – платформыискладчатые области.

Платформы(кратоны) — крупные (несколько тысяч километров в поперечнике), относительно устойчивые глыбы континентальной земной коры. Они представляют собой ядра материков, граничат либо с более молодыми складчатыми поясами, которые на них обычно надвинуты, либо с океанами, нередко отделяясь от них вертикальными разломами. В силу этого платформы имеют полигональные очертания.

Площадь платформ – порядка миллионов квадратных километров. Континентальная кора имеет в пределах платформ мощность 30 – 65 км; из них до 5, реже 10 – 15 км и более приходится на осадочный слой. Астеносфера залегает под платформами на глубине от 100 – 150 до 200 – 250 км (по некоторым данным – до 400 км) и отличается повышенной по сравнению с подвижными поясами вязкостью.

Строение платформ на большей части их площади характеризуется двухъярусностью: в основании залегает интенсивно деформированный, метаморфизованный и гранитизированный фундамент, несогласно перекрываемыйосадочным чехлом, (местами с участием вулканических покровов). Породы чехла залегают субгоризонтально и не затронутым метаморфизмом.

Лекция «зона сочленения Балтийского щита и Русской плиты. Ленобласть».

Осадочный чехол имеет мощность до 3 – 5 км, а в прогибах или экзогональных впадинах – до 20 – 25 км (например, Прикаспийская, Печорская впадины).

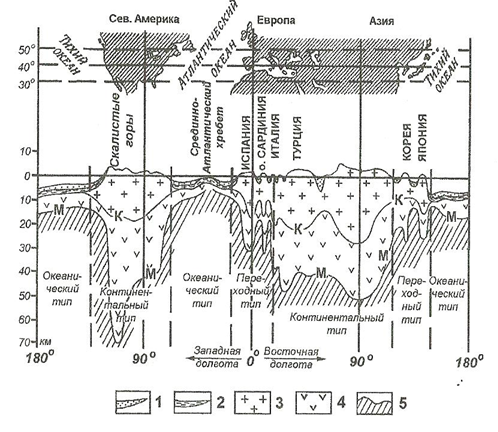

Рис. 2.62 Разрез земной коры по 40° с.ш.

Слои: 1 – осадочный» 2 – второй океанический; 3 – гранитный;

4 – базальтовый; 5 – верхняя мантия.

Поверхности: К – Конрада; М – Мохоровичича

Платформы (фр. «плат» — плоский, «форм» — форма) характеризуются равнинным рельефом – низменным или плоскогорным. Некоторые их части могут быть покрыты мелким эпиконтинентальным морем типа современных Балтийского, Белого, Азовского.

Платформы характеризуются небольшими скоростями вертикальных тектонических движений. Что определяет их равнинный рельеф, преобладанием слабых поднятий над опусканиями, с чем связано преимущественное распространение в осадочном чехле континентальных и мелководно-морских отложений небольшой мощности, слабой сейсмичностью и относительно слабым и специфическим магматизмом. Это наиболее устойчивые и спокойные части континентов.

По возрасту кратонизации платформы подразделяются на древниеимолодые.

К древнимотносятся платформы, территории которых завершили геосинклинальный этап развития не позднее конца среднего протерозоя (в карельскую и более древние складчатости). Для них характерно:

1) двухэтажное строение – фундамент из дорифейских толщ и осадочный чехол, сложенный породами позднее-, а местами и среднепротерозойского возраста и моложе;

2) незначительные по мощности и выдержанные по латерали комплексы осадочных пород чехла;

3) малоамплитудные, но крупные изометрической формы структурные элементы.

В таблице 2.15 приведены названия древних платформ, их щитов и впадин.

Чехол на IPhone из страусиной кожи и золота 999 пробы #shorts #iphone #short #shortvideo

Молодымисчитаются платформы, возникшие на месте геосинклинальных областей, завершивших свое развитие складчатостью и метаморфизмом пород в байкальскую, каледонскую и герцинскую эпохи, денудированные и покрытые с поверхности осадочным чехлом.

Для молодых платформ характерно:

1) трехэтажное строение – фундамент, промежуточный комплекс (из слабометаморфизованных и дислоцированных молассоидных толщ) и осадочный чехол;

2) примыкание к глыбам древних платформ;

3) частичное унаследование структурных направлений древних геосинклиналей.

Возраст молодых платформ определяется по возрасту складчатого основания с приставкой «эпи» (греч. «эпи» — после): эпигерцинская, эпибайкальская, эпикаледонская.

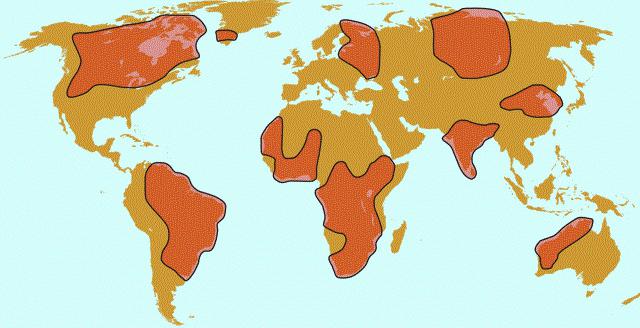

Рис. 2 63 Схема размещения платформ в структуре континентов (по Ч.Б. Борукаеву, 1977)

1 – платформенные области: СА – Северо-Американская, ЮА – Южно-Американская, ВЕ – Восточно-Европейская, С – Сибирская, Аф – Африканская, К – Китайская, Ин – Индостанская, Ав – Австралийская, Ан – Антарктическая;

2) молодые (около 5% площади материков), располагающиеся либо по периферии материков (Средне- и Западно-Европейские, Восточно-Австралийская, Пантагонская), либо между древними платформами (Западно-Сибирская). Молодые платформы иногда подразделяются на два типа: ограждённые (Западно-Сибирская, Северо-Германская, Парижский «бассейн») и неограждённые (Туранская, Скифская).

В зависимости от возраста завершающей складчатости фундамента (табл. 2.16) молодые платформы или их части подразделяются на эпикаледонские, эпигерцинские, эпикиммерийские. Так, Западно-Сибирская и Восточно-Австралийская платформы являются частично эпикаледонскими, частично эпигерцинскими, а платформенная арктическая окраина Восточной Сибири – эпикиммерийской.

Молодые платформы покрыты более мощным осадочным чехлом, чем древние. И по этой причине их часто именуют просто плитами (Западно-Сибирская, Скифско-Туранская). Выступы фундамента в молодых платформах являются исключением (Казахский щит между Западно-Сибирской и Туранской плитами). В отдельных участках молодых и реже древних платформ, где мощность осадков доходит до 15-20 км (Прикаспийская, Северо- и Южно-Баренцевоморская, Печорская, Мексиканская впадина), кора имеет небольшую мощность, а скоростям продольных волн вообще предполагается наличие «базальтовых окон», как возможных реликтов несубдуцированной океанической коры. Осадочные чехлы молодых платформ в отличие от чехлов древних платформ более дислоцированы.

Структурные элементы поверхности фундамента платформ (щиты, плиты, авлакогены, палеорифты и др.)

Платформы подразделяются, прежде всего, на крупные площади выходов на поверхность фундамента – щиты и на не менее крупные площади, покрытые чехлом, — плиты. Границы между ними проводятся обычно по границе распространения осадочного чехла.

Щит– наиболее крупная положительная структура платформ, сложенная кристаллическими породами фундамента платформ со спорадически встречающимися отложениями плитного комплекса и чехла, и с тенденцией к воздыманию. Щиты, в основном, присущи древним платформам (Балтийский, Украинский щиты на Восточно-Европейской платформе), в молодых – они в виде редкого исключения (Казахский щит Западно-Сибирской плиты).

Плита– крупная отрицательная тектоническая структура платформ с тенденцией к опусканию, характеризующаяся наличием чехла, сложенного осадочными породами платформенной стадии развития мощностью до 10-15 и даже 25 км. Они всегда осложнены многочисленными и разнообразными структурами меньших размеров. По характеру тектонических движений выделяются подвижные (с большим размахом тектонических движений) и устойчивые (со слабым прогибанием, например, с-з часть Русской плиты) плиты.

Плиты древних платформ сложены образованиям трёх структурно-вещественных комплексов – породами кристаллического фундамента, промежуточным (доплитным комплексом) и породами чехла.

Структурные элементы осадочного чехла плит платформ (синеклизы, антеклизы)

В пределах плит различают структурные элементы второго порядка (антеклизы, синеклизы, авлакогены) и более мелкие (валы, синклинали, антиклинали, флексуры, сундучные складки, глиняные и соляные диапиры – купола и валы, структурные носы и т.д.).

Синеклизы(например, Московская Русской плиты) – плоские впадины фундамента до многих сотен км в поперечнике, а мощность осадков в них 3-5 км и иногда до10-15 и даже 20-25 км. Особый тип синеклиз — этотрапповые синеклизы(Тунгусская, на Сибирской платформе, Деканская Индостана и др.). В их разрезе залегает мощная платобазальтовая формация площадью до 1 млн. кв. км, с ассоциирующим дайково-силловым комплексом основных магматитов.

Антеклизы(например, Воронежская Русской плиты)– крупные и пологие погребённые поднятия фундамента в сотни км в поперечнике. Мощность осадков в их сводовых частях не превышает 1-2 км, а в разрезе чехла обычно присутствуют многочисленные несогласия (перерывы), мелководные и даже континентальные отложения.

Авлакогены(например, Днепровско-Донецкий Русской плиты) – чётко-линейные грабен-прогибы, протягивающиеся на многие сотни км при ширине в десятки, иногда более сотни км, ограниченные разломами и выполненные мощными толщами осадков, иногда с вулканитами, среди которых присутствуют базальтоиды повышенной щелочности. Глубина залегания фундамента нередко достигает 10-12 км. Некоторые авлакогены со временем перерождались в синеклизы, а другие в условиях сжатия были превращены либо в простыеодиночные валы(Вятский вал), либо – всложные валыилиинтракратонные складчатые зонысложного строения с надвиговыми структурами (Кельтиберийская зона в Испании).

Стадии развития платформ

Поверхность фундамента платформ отвечает большей частью срезанной денудацией поверхности складчатого пояса (орогена). Платформенный режим устанавливается по прошествии многих десятков и даже сотен млн. лет, после того как территория пройдёт ещё две подготовительные стадии в своём развитии – стадию кратонизации и авлакогенную стадию (по А.А.Богданову).

Стадия кратонизации– на большей части древних платформ отвечает по времени первой половине позднего протерозоя, т.е. раннему рифею. Предполагается, что на этой стадии все современные древние платформы ещё находились в составе единого суперконтинента ПангеиI, возникшей в конце палеопротерозоя. Поверхность суперконтинента испытывала общее поднятие, накопление в некоторых участках в основном континентальных осадков, широкое развитие субаэральных покровов кислых вулканитов, нередко повышенной щелочности, калиевого метасоматоза, формирование крупных расслоенных плутонов, габбро-анортозитов и гранитов-рапакиви. Все эти процессы в конечном счёте привели к изотропизации платформенного фундамента.

Авлакогенная стадия– период начала распада суперконтинента и обособления отдельных платформ, характеризующаяся господством условий растяжения и образованием многочисленных рифтов и целых рифтовых систем, например (рис. 8.15), в большинстве своём затем перекрытых чехлом и превращённых в авлакогены. Этот период на большинстве древних платформ соответствует среднему и позднему рифею и может захватывать даже ранний венд.

На молодых платформах, где доплитный этап сильно сокращён по времени, стадия кратонизации не выражена, а авлакогенная проявлена образованием рифтов, непосредственно наложенных на отмирающие орогены. Эти рифты называются тафрогенными, а стадия развития – тафрогенной.

Переход к плитной стадии (собственно платформенному этапу) совершился на древних платформах северных материков в конце кембрия, а южных – в ордовике. Он выразился в замещении авлакогенов прогибами, с расширением их до синеклиз с последующим затоплении морем промежуточных поднятий и образованием сплошного платформенного чехла. На молодых платформах плитная стадия началась в средней юре и плитный чехол на них отвечает одному (на эпигерцинских платформах) или двум (на эпикаледонских платформах) циклам чехла древних платформ.

Осадочные формации плитного чехла отличаются от формаций подвижных поясов отсутствием или слабым развитием глубоководных и грубообломочных континентальных осадков. На условия их формирования и фациальный состав значительно влияла климатические условия и характер подвижности участков фундамента.

Платформенный магматизмв ряде древних платформ представлен разновозрастнымитрапповыми ассоциациями(дайки, силлы, покровы), связанными с определёнными стадиями – с распадом Пангеии в рифее и венде, с распадом Гондваны в поздней перми, поздней юре и раннем мелу и даже в начале палеогена.

Менее распространена щелочно-базальтовая ассоциация, представленная эффузивной и интрузивной формацией, главным образом трахибазальтами с широким набором дифференциатов – от ультраосновных до кислых. Интрузивная формация выражена кольцевыми плутонами ультраосновных и щелочных пород до нефелиновых сиенитов, щелочных гранитов и карбонатитов (Хибинский, Ловозерский массив и т.д.).

Достаточно широко распространена и кимберлитовая интрузивная формация, знаменитая своей алмазоносностью, представленная в виде трубок и даек вдоль разломов и особенно в узлах их пересечения. Основные районы развития её – Сибирская платформа, Южная и Западная Африка. Проявлена она и на Балтийском щите – в Финляндии и на Кольском полуострове (Ермаковское поле трубок взрыва).

Таблица 2.15 Древние платформы, крупные щиты и впадины (синеклизы)

Источник: studfile.net

Общие черты металлогении щитов и платформ

К породам фундамента щитов приурочен ряд практически очень важных типов месторождений [1, 8, 25, 27]:

а) метаморфогенных руд железа среди железистых кварцитов и подчиненных им тел массивных руд (Кривой Рог и КМА в СССР, оз. Верхнее в США, Итабира в Бразилии, крупные месторождения Индии, Австралии, Китая,. Южной Африки);

б) метаморфогенных руд марганца среди гондитов и кварцитов протерозоя Индии, Бразилии, Намибии и Южно-Африканской Республики;

в) золото^ураноносных кварцитов и конгломератов (Блайнд-Ривер в Канаде, Витватерсранд в ЮАР, Жакобина в Бразилии, м-ния Австралии, Скандинавии и др.);

г) редкометальных пегматитов (с тантало-колумбитовой, бериллиевой, литиевой, урано-ториевой минерализацией) и высокотемпературных гидротермальных золото- и ураноносных кварцевых жил.

Редкие металлы, уран и золото связаны генетически с древнейшими грани-тоидами и являются вероятными первоисточниками золота и урана в кварцитах и конгломератах (месторождений типа «Витватерсранд»). Редкометальные пегматиты и золотоносные кварцевые жилы (метаморфогенно-гидротермальные по [3]) особенно широко развиты в пределах Африканского, Канадского, Бразильского, Западно-Австралийского и Индостан-ского щитов, но характерны также для всех других щитов.

Платформенный чехол, перекрывающий архейский — нижнепротерозойский фундамент щита представлен комплексом осадочных (песчаники, сланцы, конгломераты, в меньшей мере известняки и доломиты) и вулканогенных (диабазы, траппы, порфириты, их пирокластические разности) пород в широком возрастном интервале от верхнего протерозоя (или рифея, синия) до мезо-кайнозойских и четвертичных включительно.Во многих местах этот комплекс прорван интрузиями протерозойских и главным образом более молодых грани-тоидов, базитов — ультрабазитов и щелочных пород; последние, а также часть гранитоидов и базитов — ультрабазитов приурочены к разломам и связаны с реактивизацией щита и его платформы.

Среди пород платформенного чехла расположены месторождения, имеющие мировое значение:

а) стратиформные (осадочные или телетермальные?) месторождения медных руд среди песчаников и сланцев системы Катанга (верхний протерозой) в Заире и Замбии и примерно одновозрастные с ними месторождения Удокан в Читинской области СССР и Уайт-Пайн в Канаде; некоторые из этих месторождений (в Заире) являются одновременно крупными поставщиками кобальта, свинца и цинка, кадмия, германия, селена и урана, руды которых тесно связаны с основным металлом — медью;

б) стратиформные месторождения свинцово-цинковых и флюоритовых руд в карбонатных толщах кембрия — карбона (Миссури-Миссисипи в США месторождения Намибии, Бразилии, и др.);

в) колчеданные (медные, полиметаллические, серноколчеданные) месторождения среди вулканогенных толщ протерозойского возраста в пределах Канадского щита (Флин-Флон, Норанда, Шеррит-Гордон, и др.), Западно-Австралийского щита (Брокен-Хилл, Маунт-Айза и др.), Балтийского щита (Болиден, Оутокумпу, Парандово и др.), связанные, вероятно, с древним вулканизмом и представляющие эксгаляционно-осадочные образования;

г) медно-никелевые (с примесью Со, Pt, Pd и др.) ликвационные месторождения, связанные с базитами — ультрабазитами главным образом протерозойского (в Африке, Канаде, Австралии, частью в России) и реже мезозойского-

возраста. К этой группе относятся знаменитые месторождения Садбери в Канаде, Рустенбург в ЮАР; Мончегорск-Печенга, Воронежская провинция в России; Перт в Австралии (все протерозойского возраста) и Норильск-Талнах в России, Инсизва в ЮАР (фанерозой).

Минерализация, связанная с реактивизацией чехла платформы и подстилающего его фундамента, обусловлена разломами, вдоль которых внедряются гранитоиды и щелочные-ультраосновные комплексы и располагаются месторождения, связанные с ними. Возраст реактивизации, интрузивных комплексов и генетически тесно с ними связанных месторождений различный, он укладывается обычно в три главные возрастные группы: рифей — кембрий, девон, мезо-кайнозой.

С так называемыми «молодыми» (рифейскими и более молодыми) гранитоидами связаны многочисленные и весьма крупные поля редкометальных пегматитов Африки, Бразилии и других щитов, многие гидротермальные месторождения золота, урана, свинца и цинка, молибдена.

С щелочными-ультраосновными комплексами, часто типа «кольцевых интрузий», связаны крупнейшие месторождения карбонатитовых руд в пределах Африканского, Бразильского, Сибирской платформы, Канадского и других щитов, в которых сосредоточены огромные запасы ниобия, циркония, редких земель, апатита, флогопита и других ценных полезных ископаемых (месторождения Баррейру-ди-Араша, Посус-ди-Калдас, Тапира и Жакупиранга, тяготеющие к линеаменту Сан-Франсиску в Бразилии; месторождения Луэш, Каронге и др., тяготеющие к зоне Великих Африканских разломов; Маунтин-Пас и Ока в пределах Канадского щита и др.).

Возраст названных месторождений карбонатитовых руд находится в широком интервале — от рифея до палеогена включительно, отражая многократное проявление процессов активизации.

С процессами активизации и внедрением ультраосновных-щелочных пород — кимберлитовых трубок — связаны и все крупные месторождения алмазов в пределах Африканского, Бразильского, Сибирского, Индостанского и других щитов. Возраст кимберлитов главным образом мезо-кайнозойский (мел, палеоген), но известны и более древние кимберлиты верхнепалеозойского и рифейско-нижнепалеозойского возраста.

В пределах щитов и их платформ широко развиты следующие генетические группы месторождений: метаморфогенные руды железа, марганца, золота и урана; ликвационные руды никеля и меди с примесью кобальта, платины и палладия; редкометальные пегматиты с бериллом, танталом, ниобием, литием, оловом, ураном и торием; редкометальные карбонатиты с ниобием, цирконом, редкими землями, флогопитом, апатитом; стратиформные месторождения меди, свинца и цинка с кобальтом, германием, кадмием, ураном; колчеданные месторождения медных и полиметаллических руд; гидротермальные месторождения золота (в кварцевых жилах) и урана (в ассоциации с Со, Ni, Bi, Ag или с медью или с гематитом); алмазоносные кимберлиты.

Многие из названных типов месторождений специфичны только для щитов и их платформ, или развиты главным образом в их пределах, отсутствуя или будучи слабо развиты в складчатых подвижных поясах. В результате щиты и их платформы необычно богаты железом, марганцем, золотом, ураном, никелем, кобальтом, платиной, палладием, бериллием, ниобием, цирконием, редкими землями, в меньшей мере медью, свинцом, цинком, германием; из неметаллических полезных ископаемых характерны алмазы, флогопит, графит, в меньшей мере апатит.

Источник: allrefrs.ru

География: щиты — это. Алданский щит. Украинский щит

Земная кора неоднородна и состоит из разных структурных элементов. Изучение строения литосферы (твердой оболочки Земли) входит в число задач, которые ставит перед собой наука география. Щиты — это одни из таких элементов. Именно о них пойдет речь в данной информационной статье.

Земная кора и её строение

Основными структурными элементами земной коры являются литосферные плиты, которые могут быть континентальными или океаническими. Эти два типа отличаются друг от друга по строению (поперечному разрезу): в плитах континентального типа присутствует гранитный слой.

Платформами называют самые стабильные (в тектоническом плане) части литосферных плит Земли. В то же время они выступают ядрами (основой) для материков. Кроме них в пределах литосферных плит также выделяются орогенные (складчатые) пояса — эпиплатформенные и эпигеосинклинальные.

Платформа — это наиболее устойчивая структура земной коры, которая сформировалась там, где сотни миллионов лет назад существовали мощные горные системы. Со временем они разрушились, а поверхность на этом месте выровнялась. Так образовывается мощная и устойчивая структура — фундамент. В дальнейшем на нем начинают накапливаться осадочные породы, постепенно создавая мощный слой (чехол).

Все существующие на Земле платформы делятся на древние (в англоязычной литературе их часто именуют кратонами) и молодые. Ниже на карте представлены основные (древние) платформы нашей планеты. Они отмечены красноватым оттенком.

Структуру земной коры изучает наука география (7 класс). Далее мы более детально рассмотрим строение платформы.

Структурные элементы платформы (география, 7 класс)

Платформа состоит из двух слоев: кристаллического фундамента (залегает внизу) и осадочного чехла (покрывает фундамент).

В геологической науке выделяют структуры четырех порядков, из которых состоит любая платформа. Щит, плита, антеклизы и синеклизы — это основные из них. Далее мы будем рассматривать именно их. Ознакомления с этими структурами вполне достаточно для полноценного освоения школьного курса «География».

Щиты — это выходы на земную поверхность кристаллического фундамента платформы. Размеры таких выходов могут достигать 1000 и более километров в длину. Как правило, щиты характерны именно для древних платформенных структур.

Плиты — это обширные участки платформы, которые полностью покрыты осадочным чехлом. Очень часто молодые по возрасту платформы покрыты таким чехлом целиком. Поэтому их также называют плитами.

Антеклизы и синеклизы — это уже структуры 2-го порядка. Антеклизой называют пологие приподнятые участки плит. Синеклиза — это пологая впадина на плите или, что встречается реже, в пределах кристаллического щита.

В этой статье мы рассмотрим щиты древних платформ Евразии — Сибирской и Восточно-Европейской. Однако перед этим более подробно остановимся на вопросе «что такое щит».

География: щиты — это.

Понятие «щит» широко используется в геологической науке. Впервые этот термин был употреблен в Германии Эдуардом Зюссом (в 1903 году).

Щит — это обнажение кристаллического фундамента в пределах древней платформы. Таким образом, на поверхность Земли выходят докембрийские породы, возраст которых может достигать 3,5-4 миллиардов лет. Они, как правило, представлены гранитами, кварцитами, гнейсами, которые обнажаются на довольно обширных площадях.

Особенности строения щитов

Щиты являются основными и самыми устойчивыми структурами материков. Как правило, они окружены поясами, сложенными из горных пород кембрийского возраста. В рельефе щиты чаще всего выражены немного выпуклыми равнинами или небольшими возвышенностями.

Щиты окружены более подвижными и мобильными зонами, процессы горообразования в которых были зарегистрированы сравнительно недавно (по геологическим меркам — 100-200 миллионов лет назад).

Самые известные примеры щитов на нашей планете: Канадский, Украинский, Алданский, Балтийский. К этим областям приурочены крупные месторождения рудных полезных ископаемых (железная руда, медь, марганец, золото, никель и т. п.). Так, в пределах Алданского щита обнаружены мощные залежи медных руд и апатитов. На Украинском щите найдены крупнейшие в мире запасы железистых кварцитов (Криворожский бассейн).

История формирования и строение Сибирской платформы

Сибирская платформа — крупная геологическая область, занимающая огромную площадь в северо-восточной части Евразии. Это одна из древнейших платформ на планете, фундамент которой образовался еще в архее. После этого он не один раз покрывался водами морей, вследствие чего здесь сформировался мощный чехол осадочных пород.

Сибирская платформа имеет четкие границы на поверхности Земли: северная — это южные склоны гор Бырранга, западная — долина Енисея, южная граница проходит по Становому хребту, а восточная — по низовьям реки Лены.

Фундамент Сибирской платформы сложен породами архейского и протерозойского возраста, которые сильно смяты в складки. Это гнейсы, амфиболиты, сланцы, мрамор и другие. Их возраст довольно солидный: от 2,3 до 3,7 миллиарда лет. Осадочный чехол платформы сложен породами разных возрастов. Для северо-восточной оконечности платформы характерны интрузивные породы, которые формируют алмазные трубки.

Сибирская платформа необычайно богата различными минеральными ресурсами. Здесь есть крупные месторождения железных руд, слюды, апатитов, графита. К осадочному чехлу приурочены значительные запасы газа и нефти, а также каменного угля, алмазов, медных, никелевых руд и золота.

Геологическое строение Алданского щита

Алданский щит — это выступ кристаллического фундамента в пределах Сибирской платформы. Он локализован в её юго-восточной части и совпадает в рельефе с Алданским нагорьем и Становым хребтом. На юге и западе щит граничит с областью горообразования через систему глубинных разломов. На северо-востоке он перекрыт мощным чехлом осадочных отложений кембрийского возраста.

По отложениям (этажам) древнего фундамента Алданского щита можно проследить за эволюцией земной коры в целом. Так, в самом нижнем ярусе залегают гнейсы, сланцы, мрамор и гранулитовые кварциты. Следующий этаж заполнен осадочно-вулканогенными породами, зонально метаморфизованными. Верхний этаж представлен мощными отложениями обломочных и вулканогенных пород, а также крупными интрузиями.

В разные геологические эпохи тектонические процессы в Алданском щите много раз активизировались. Это случалось в палеозое, среднем мезозое и кайнозое. Это одна из отличительных особенностей данного кристаллического щита.

С территорией Алданского щита связаны месторождения многих полезных ископаемых. Так, здесь обнаружены и разведаны значительные запасы железных и медных руд, слюды, апатитов, кимберлитов, каменного угля, золота, а также различных полудрагоценных камней.

История формирования и строение Восточно-Европейской платформы

Восточно-Европейская платформа — одна из крупнейших и самых стабильных платформ современной земной коры. Она простирается от Скандинавского полуострова до Уральских гор, занимая почти всю Северную и Восточную Европу.

В её структуре выделяются два мощных выхода кристаллического фундамента — Украинский и Балтийский щит. Здесь на поверхность во многих местах выходят древние горные породы — преимущественно граниты и кварциты. Местами они образуют высокие скалы, обнажения и очень живописные каньоны. В пространстве между этими щитами расположены Белорусская и Воронежская антеклизы.

Фундамент платформы сложен магматическими и метаморфическими горными породами докембрийского возраста, которые густо изрезаны глубинными тектоническими разломами. Восточно-Европейская платформа сформировала свой фундамент в позднем протерозое. Чехол платформы состоит из слабодеформированных осадочных и вулканических пород разного геологического возраста.

Полезные ископаемые Восточно-Европейской платформы

В пределах Восточно-Европейской платформы разведаны богатейшие месторождения различных полезных ископаемых. Одни из них связаны с фундаментом данной геологической структуры, другие — с её осадочным чехлом.

К местам выхода на поверхность фундамента платформы приурочены огромные залежи железных руд (Кривбасс, Курская магнитная аномалия, Кременчугский бассейн и другие), меди, титана, никелевых руд и апатитов. С осадочным чехлом платформы связаны месторождения природного газа (Волгоуральская нефтегазоносная провинция, Днепровско-Донецкая впадина и другие), каменного и бурого угля (Донбасс, Подмосковье), фосфоритов, бокситов и различного строительного сырья (известняк, мрамор, доломиты и т. д.).

Геологическое строение Украинского щита

Украинский кристаллический щит — это выступ фундамента Восточно-Европейской платформы на её юго-западной окраине. Он протянулся на тысячу километров (в пределах Украины и частично Белоруссии) от реки Горынь на севере до берегов Азовского моря на юге. На карте ниже он отмечен желтым цветом.

Максимальная ширина Украинского щита составляет 250 километров. Общая площадь его поверхности — примерно 135 тысяч квадратных километров.

Украинский щит сложен в основном магматическими и метаморфическими породами архейского возраста (это гнейсы, граниты, амфиболиты, мигматиты и прочие). Во многих местах эти кристаллические породы обнажаются, образуя красивейшие скалы, пороги и каскады на равнинных реках.

Полезные ископаемые Украинского щита

К выступам фундаментов древних платформ, как известно, приурочены рудные полезные ископаемые. И Украинский щит здесь — не исключение.

В пределах этой геологической структуры разведаны крупные запасы железных руд (Криворожский бассейн), урановых руд (Желтоводское и Терновское месторождения), циркониевых руд (Вольногорское месторождение), драгоценных и полудрагоценных камней, строительного сырья (в частности, в Житомирской и других областях Украины добывают гранит высочайшего качества). По общему минерально-ресурсному потенциалу Украинскому щиту практически нет равных как в Европе, так и в мире.

Встречаются на этом щите также полезные ископаемые осадочного типа. Их месторождения приурочены к незначительным по мощности (не более 50 метров) участкам чехла. В первую очередь, это бурый уголь Днепровского бассейна, а также марганцевые руды Никопольского бассейна.

Заключение

Изучение строения земной коры входит в круг задач, которые ставит перед собой наука география. Щиты — это структурные элементы древних платформ Земли. К ним, как правило, приурочены мощные месторождения рудных полезных ископаемых и полудрагоценного камня.

Алданский щит, а также Украинский — это самые крупные кристаллические выступы фундаментов на континенте Евразия. Первый из них расположен в России, в пределах Сибирской платформы, а второй — в Украине, на Восточно-Европейской платформе.

Источник: fb.ru