Среди слов, заимствованных русским языком из других, особенно значителен пласт старославянизмов — слов, которые вошли в древнерусский язык из родственного старославянского (или церковнославянского) языка. Старославянский язык был языком богослужения и церковных книг; он стал первым литературным языком славян.

Старославянский язык оказал заметное влияние на русский язык на ранних стадиях его формирования, главным образом в области отвлеченной лексики. Проникая в древнерусский язык, элементы старославянской лексики сохраняли некоторые из фонетических и морфологических черт, отличающих старославянизмы от исконно русских слов.

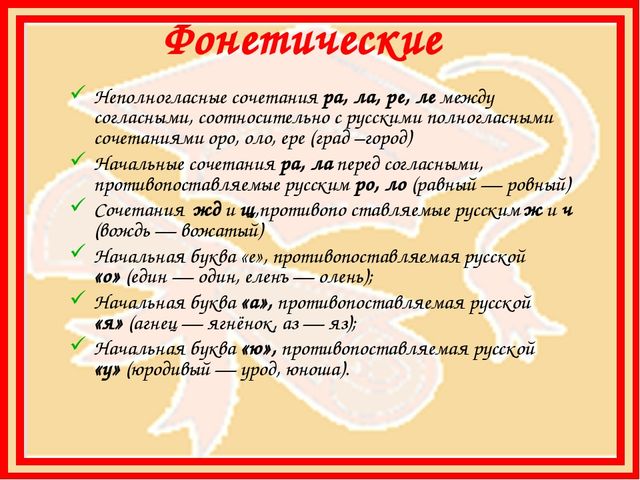

Фонетические признаки старославянизмов:

а) неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле в корне или приставке, при исконно русских сочетаниях полногласных оро, оло, ере, оло, например: град — город, страна — сторона, хладный — холодный, преступить — переступить, плен — полон и др.;

б) сочетания ра, ла в начале слова (им соответствуют исконно

Признаки старославянизмов. История русского языка.

русские сочетания ро, ло): равный — ровный, разница — розница

(ср. современное выражение оптом и в розницу), ладья – лодка;

в) сочетание жд (в соответствии с исконно русским ж): рождать — рожать, чуждый — чужой, одежда — ныне просторечно-диалектное одёжа, надежда — надёжа;

г) согласный звук щ (в соответствии с исконно русским ч):

освещение — свеча, горящий — горячий, мощь — мочь (ср. выражение во всю мочь);

д) начальное е (при исконно русском о): единый, единица, единственный — один, есень — рус. осень (ср. фамилию Есенин, которая образована от старославянского по происхождению корня), елень — олень, езеро- озеро;

е) начальное а (при соответствии этому исконно русского я):

аз — я (из более древнего язъ), агнец — ягненок;

ж) начальное ю (при исконно русском у): юноша, юный, юг,

юродивый (ср. русское урод).

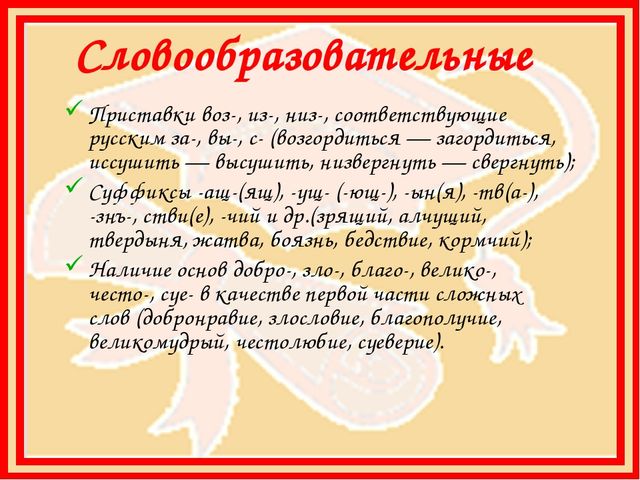

Морфологические признаки старославянских слов (эти признаки могли позднее встречаться и в русских словах, образованных по образцу старославянских):

а) суффиксы существительных -тель (со значением лица: воспитатель, учитель), -ств(о), -стви(е) (свойство, спокойствие), -ость (смелость, юность), -ни(е), -ти(е) (затмение, взятие);

б) суффиксы превосходной степени имен прилагательных -ейший,

-айший (добрейший, нижайший);

в) суффиксы причастий -ащ(ий), -ящ(ий), -ущ(ий), -ющ(ий),

-енн(ый), -анн(ый), -ем(ый), -им(ый) (дрожащий, горящий, могущий, страдающий, отверженный, созданный, совершаемый, томимый);

г) приставки воз- (вое-), пре-, чрез-, из- (ис-), низ- (нис-) (возвещать, воспрещать, претворять, чрезвычайный, изгнать, исчезать, низвергнуть, ниспослать).

Следует иметь в виду, что многие морфологические элементы, заимствованные русским языком в составе старославянизмов, стали продуктивными словообразовательными морфемами в русском языке: с их помощью было создано (и создается сейчас) много слов собственно русских. Поэтому неверно было бы во всяком слове, содержащем какой-либо из перечисленных выше морфологических элементов, видеть старославянизм.

Старославянские по происхождению и исконно русские слова могут образовывать пары слов, близких или сходных по значению: врата — ворота, стражду — страдаю, краткий — короткий, хлад — холод, между — меж, изгнать — выгнать и т. п. При этом в большинстве случаев старославянизмы являются словами более книжными по стилистической окраске и абстрактными по значению в сравнении с соотносительными русскими словами; ср. храм — хоромы, здравый (смысл) — здоровый (человек), хранить (тайну) — хоронить (покойника) и т п.

Многие старославянизмы утратили книжную стилистическую окраску, стали словами общеупотребительными: время, враг, сладкий, вред, среда, нужда, здравствуй, праздник, храбрый и др. Те же старославянизмы, которые ныне устарели, будучи вытеснены из употребления соответствующими исконно русскими словами (хлад, брег, врата, здравие, град, вотще – «напрасно» и т. п.), могут использоваться в современных текстах для придания речи высокой стилистической тональности (например, в поэзии) или для создания комического эффекта. Кроме того, они сохраняются в качестве морфем, с помощью которых образуются новые слова: ср. слова типа хладокомбинат, здравница, здравотдел, градостроитель и под.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Старославянизмы в русском языке

Старославянизмы — это слова, заимствованные из старославянского языка. Укажем характерные признаки старославянизмов, которые отличают их от исконно русских слов.

Что такое старославянизмы?

Значительное место в лексике русского языка занимают старославянизмы — это слова, пришедшие из старославянского языка, родственного русскому. Они составляют около семи процентов основного лексического запаса русского языка.

Проникновение старославянских слов в язык восточных славян началось еще в IX веке, когда произошла христианизация древней Руси. Греческие тексты богослужений для славянского населения были переведены на старославянский (древнеболгарский) язык, который использовался в церкви.

Долгое время на Руси старославянский язык был языком письменности. Наши предки в быту разговаривали по-русски, а писали по-старославянски. Многие старославянизмы составили основу книжной речи. Эти заимствованные лексемы отличаются от исконно русских слов некоторыми особенностями, по которым можно понять их происхождение.

Старославянизмы и их признаки

Старославянизмы имеют характерные фонетические, морфологические и семантические особенности.

Таблица «Признаки старославянизмов»

| Сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- (неполногласие) внутри одной части слова на месте русских -оро-, -оло-, -ере- (полногласие). |

брег – берег, хладный – холодный, млечный – молочный, смрад – смородина, сладкий – солод, шлем – шелом |

| Сочетания ра-, ла- в начале слова на месте русских ро-, ло-. |

растение – рост, работа – робити, ладья – лодка |

| Сочетание жд на месте русского ж. | надежда – надёжа, чуждый – чужой |

| Согласный звук щ на месте русского ч. | полнощный – полночный, горящий – горячий, освещение – свеча |

| Начальные а, е вместо русских я, о. | агнец – ягненок, аз – я, езеро – озеро, един – один |

| Гласный звук э (буква е) под ударением на месте русского о (ё). |

небо – нёбо, одежда – одёжа, крест – крёстный |

| Начальное ю вместо русского у. | юродивый – уродливый, юг – уг (др.-рус.), юноша – уноша (др.-рус.) |

| Редко встречающийся признак — твердый звук з на месте мягкого русского. |

польза – нельзя |

Фонетические признаки

Старославянизмы узнаем по следующим фонетическим признакам:

1. неполногласные сочетания «ра», «ла», «ре», «ле», которые соответствуют полногласиям -оро-, -оло-, -ере- в исконно русских словах:

- с ла дкий — с оло д;

- в ра г — в оро г;

- п ле н — п оло н;

- г ра д — г оро д;

- в ре д — в ере д;

2. сочетания согласных «жд» вместо русского «ж», наличие «щ» в соответствие русскому «ч»:

- неве жд а — невежа;

- ме жд а — межа;

- мо щ ь — невмочь;

- све щ а — свеча;

3. сочетание «ра», «ла» в начале слов перед согласными в соответствии с русскими «ро», «ло»:

Морфологические признаки

С течением времени многие старославянизмы обрусели и окончательно прижились в современном русском языке. И только некоторые элементы в их составе подскажут нам, что это старославянизмы.

Морфологические признаки старославянизмов:

1. Из старославянского языка вошли в русский язык приставки пре-, чрез-, из-, низ-, воз-, раз-, пред-.

превосходный, прелестный, чрезвычайный, низвергать, низлагать, изгнать, восстать, предыдущий.

2. Сюда отнесем многие существительные с суффиксами -тай, -тель, -ние, -изн-.

глашатай, учитель, знамение, отчизна.

3. Суффиксы прилагательных и действительных причастий настоящего времени -ущ-/ющ- -ащ-/-ящ- — наследие старославянского языка.

могущий, злющий, поющий, лежащий, кипящий.

Семантические особенности старославянизмов

Судьба старославянских слов была различной. Многие из них полностью вытеснили соответствующие русские лексемы и воспринимаются как обычные обиходные слова:

в ре мя, жа жд а, об ла ко, х ра брый, в ре д, в ра г, ш ле м, п ла мя.

В русском языке сосуществуют лексемы со старославянскими и русскими корнями и воспринимаются по значению как разные слова, например:

- невежда (необразованный человек) и невежа (невежливый человек);

- гражданин (лицо, принадлежащее к населению государства) и горожанин (житель города);

- прах (останки) и порох (взрывчатое вещество);

- страна (государство) — сторона (пространственное понятие);

- среда — середина;

- глава — голова;

- вождь — водитель;

- Млечный путь — молочный;

- платье, платок — полотно.

Также нельзя считать, что все старославянизмы стали архаизмами. В нашей речи старославянизмы встречаются чаще, чем мы предполагаем. Например, устарело слово «уста», но активно употребляются слова «устный», «наизусть». Архаично книжное слово «деяние», но сохранилось однокоренное слово «деятель». Существительное «привратник» почти не употребляется в современной речи, зато слово «вратарь» занимает полноправное место в спортивной лексике.

Старославянизмы пополнили словарный запас русского языка, сделали его богаче и ярче. Из родственного древнего языка были заимствованы названия многих абстрактных понятий (власть, отчизна, внимание, истина, качество, притязать, бремя, совесть). Эти книжные слова придают русской речи особый смысл, возвышенность и эмоциональность.

Видео «Старославянский язык и его влияние на русский язык»

Источник: russkiiyazyk.ru

Как отличить старославянизмы от исконно русских слов?

Во–первых, старославянизмы, обозначают отвлеченные понятия (великодушие, милосердие, добродетель, благо, внимание); научные понятия (вселенная, изречение, местоимение, правило); церковно – религиозные понятия (воскресение, жертва, порок, паперть, храм, жезл, священник).

Во–вторых, с фонетической стороны характеризуются:

Ø неполногласными сочетаниями -ра-, -ла-, -ре-, -ле- на месте русских –оро-, -оло-, -ере-, -еле- (град, здравый, глава, брег);

Ø сочетаниями ра-, ла- в начале слова на месте русских ро-, ло- ( работа, ладья);

Ø сочетанием -жд-, соответствующим русскому ж: хождение (хожу), одежда (одежа), чуждый (чужой);

Ø согласным щ на месте русского ч: мощь (мочь), горящий (горячий), освящение (свеча);

Ø начальными а, е вместо я, о:азъ (я), агнец (ягненок), един (один), езеро (озеро).

В русском языке немало словообразовательных элементов старославянского происхождения:

приставки: воз-, из-, низ-, пре-, пред-, чрез- (воздать, презирать, низвергать, предпочитать, чрезмерный);

суффиксы существительных: -ени-, -енств-, -еств-, -знь-, -изн-, -ни(е), -тель, -ч(ий), -ын(я) (единение, главенство, жизнь, хранитель, кормчий, гордыня);

суффиксы прилагательных и причастий: -айш-, -ейш-, -ащ-, -ющ-, -им-, -ом-, -ущ-, -енн- (добрейший, гонимый, ведомый, грядущий, благословенный);

первая часть сложных слов: благо-, бого-, зло-, грехо-, велико- и другие (благодарить, богобоязненный, добродетель, злословие, грехопадение).

Многие из старославянских слов в процессе их использования утратили оттенок книжности и теперь воспринимаются как живые слова русской речи (время, овощи, сладкий).

Старославянский язык благотворно влиял на развитие русского языка: обогатил его словами, имеющими отвлеченное значение, пополнил научную терминологию, увеличил количество приставок и суффиксов, обогатил синтаксис русского языка, его стилистические средства.

Старославянизмы использовались для придания речи особой выразительности (вспомним стихотворения А. С. Пушкина «Пророк», «Анчар»). В то же время они служили и средством юмора, иронии, сатиры (вспомним сатирические произведения М. Е. Салтыкова – Щедрина, рассказы А. П. Чехова), для воссоздания событий прошлого, для стилизации языка отдаленной эпохи, а также для речевой характеристики действующих лиц.

Кроме старославянизмов, в русский язык вошли слова из других языков:

из греческого – еще в период с IX по XI века. Из области религии (анафема, ангел, демон, лампада, икона); научные термины (математика, философия); бытовые наименования (баня, тетрадь, фонарь); наименования растений и животных (кипарис, кедр, крокодил); более поздние – из области искусства и науки (хорей, анапест, комедия, логика, физика);

из латинского – особенно из области научно – технической , общественной, политической терминологии. Больше всего пришло слов в период с XVI по XVIII века, нередко через польский и украинский языки ( школа, аудитория, каникулы, директор, республика, конституция, революция, экзамен, эрудиция);

из тюркских языков: аркан, чалма, табун, караул, караван, курган, казна, деньги, базар, утюг, очаг, тулуп, изюм, арбуз;

из скандинавских языков (шведского, норвежского), но таких заимствований мало. Большая часть относится к древнему периоду. Это слова из торговой лексики, морские, бытовые (сельдь, пуд, якорь), собственные имена (Игорь, Олег, Рюрик);

заимствования из западноевропейских языков (немецкого, английского, голландского, французского, итальянского, испанского).

из немецкого языка заимствовались многие слова в XVII — XVIII веках в связи с реформами Петра I

(гауптвахта, лагерь, ефрейтор, фельдфебель, вексель, фрахт, мольберт, капельмейстер, курорт, галстук, штиблеты, верстак, шайба).

из голландского – во времена Петра I — заимствовались преимущественно морские термины (гавань, лоцман, матрос, шлюпка, дрейф, руль, рейд, флаг, флот, дюйм).

из английского – при Петре I – также из области морского дела (мичман, яхта, шхуна). В XIX — XX веках – из общественной жизни, технические и спортивные (митинг, клуб, тоннель, вокзал, троллейбус, комфорт, плед, кекс, пудинг, футбол, хоккей).

из французского – в XVIII — XIX веках – бытовые слова, из области искусства (браслет, медальон, пальто, сюртук, туалет, бульон, пьеса, режиссер).

из итальянского — в основном музыкальные термины (ария, соната, тенор), бытовые слова (макароны, вермишель).

из испанского – заимствований незначительное количество, через французский (гитара, серенада, мантилья, карамель).

Русский язык заимствовал и некоторые приставки: а-, анти-, архи- (аполитичный); суффиксы: -ист, -изм, -ер, -иро (вать) (очеркист, ухажер); корни: иавто-, аква-, био-, гео-_, гидро-, нео-, теле-.

Заимствования — вполне закономерный процесс обогащения языка. В свою очередь, немало слов русского языка вошло в состав других языков.

Многие заимствования имеют русские синонимы: персональный – личный, ликвидация – прекращение. Но значит ли это, что иностранных слов следует всегда избегать в речи, заменяя их русскими? Нет, не всегда. В книжной и особенно научной речи они, как правило, уместны и необходимы в качестве специальных терминов.

А вот в обычной речи, тем более разговорной, иноязычное слово может оказаться неуместным. Итак, бороться с заимствованными словами только потому, что они заимствованы, бессмысленно. Многие из них обогащают нашу речь, делают ее более точной, выразительной. Другое дело — борьба с неправильным, неоправданным использованием заимствованных слов, когда неуместное их употребление засоряет речь.

Дата добавления: 2021-02-19 ; просмотров: 570 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org