В золото-полиметаллических рудах могут быть концентрации тел-луридов золота и серебра и серебристого золота. Теллуриды серебра и золота представлены:

Все минералы теллура растворимы в HNO3, в царской водке и в концентрированной соляной кислоте. Эти минералы по сравнению с сульфидами и сульфосолями имеют меньшую микротвёрдость и различаются между собой по значениям микротвёрдости, что облегчает их диагностику в аншлифах.

Гессит и петцит тесно пространственно ассоциируют друг с другом и встречаются в виде мелких вкрапленников в кварцевых золото-серебряных жилах в парагенезисе с другими теллуридами, пиритом, халькопиритом, сфалеритом, блеклой рудой, галенитом и самородным серебром. Порой наблюдаются в виде хорошо образованных кристаллов кубической формы, а в золотых россыпях их скопления напоминают чёрный шлак. В свежем изломе эти минералы имеют красноватый оттенок.

Гессит и петцит в аншлифах тонкоисштрихованы. Для этих минералов характерна грубая пластинчатая сдвойникованность. Стальная игла оставляет на полированной поверхности этих минералов вмятину с заусеницами. Твёрдость этих минералов 2,5. Они распознаются между собой только в отраженном свете.

Минералы спутники золота. Minerals companions of gold

Микротвёрдость гессита 31–44 кгс/мм 2 , а петцита – 46–54 кгс/мм 2 . Гессит и петцит буреют от действия HNO3 а КОН действует на гессит и не действует на петцит.

Гессит (теллуристое серебро) обычно содержит примеси самородного золота. В больших количествах этот минерал был встречен в верхних горизонтах Заводинского рудника на Рудном Алтае и описан под названием «заводинскит».

Макроскопически гессит свинцово-серый до стально-серого, иногда с зеленоватым оттенком (вследствие большого количества включений самородного золота).

Гессит в отраженном свете серо-белый (R=41 %), в сравнении с галенитом имеет слабый розовато-коричневый оттенок. Полированная поверхность у гессита тонко исштрихована. Рельеф I группы. В кедровом масле цвет у гессита слабый сиренево-розовый. Очень характерна грубая пластинчатая сдвойникованность минеральных выделений, которую можно наблюдать в скрещенных николях.

Несдвоиникованный гессит более низкотемпературный. Анизотропный (эффект анизотропии в тёмно-оранжевых, тёмно-синих, сероватых тонах). Через 2–3 дня отполированная поверхность гессита в аншлифе покрывается чёрной побежалостью.

Петцит в отраженном свете серый с лиловым, порой слегка красноватым оттенком (R=39 %). Полированная поверхность тонкоисштрихована. Рельеф I группы. По сравнению с галенитом он кажется коричневато-белым. Часто обнаруживает анизотропность (эффект анизотропии в тёмно-оранжевых и темно-синих до сероватых тонах).

Сильванит и калаверит – это очень редкие минералы, которые встречаются только в рассеянном состоянии в виде мелких вкрапленников в составе руд низкотемпературных гидротермальных месторождений в парагенезисе со сфалеритом, фрейбергитом и другими теллурида-ми золота и серебра. Сильванит встречается чаще, чем калаверит. Калаверит принадлежит к ромбической сингонии, а сильванит – к моноклинной. Калаверит часто ассоциирует с алтаитом, а сильванит встречается в сростках с самородным золотом.

Минералы золота и серебра

Калаверит образует короткостолбчатые, пластинчатые, призматические кристаллы и сплошные зернистые массы. Калаверит имеет спайность в нескольких взаимно перпендикулярных направлениях. Двойники у калаверита очень редко наблюдаются в полированных шлифах и встречаются только в краевых частях зерен. В концентрированной HNO3 вскипает и дает осадок золота ржавого цвета.

Сильванит образует кристаллы и дендриты, расположенные так, что напоминают собой древние письмена; такие дендритовидные скопления при больших концентрациях называются «письменной рудой». Кристаллы сильванита призматические и таблитчатые. Цвет и черта стально-серые до серебряно-белых с желтым оттенком. Блеск металли-ческий.

У сильванита двойники пластинчатые, они наблюдаются и с одним и с двумя николями. Двойниковые швы пересекают направление трещин спайности. От действия HNO3 сильванит буреет без вскипания затем иризирует без вскипания.

Для структурного травления этих минералов используют азотную кислоту в концентрации 1:1.

В отраженном свете калаверит и сильванит трудно различимы между собой, поскольку оба имеют кремово-белый цвет, они напоминают самородное серебро, но показатель отражения у них ниже (R=56 %) и являются ясно двуотражающими в иммерсии минералами. В воздухе двуотражение слабое и видно лишь на границе зерен. В скрещенных николях указанные минералы сильно анизотропны и остаются просветленными (эффект анизотропии изменяется от розово-желтого до серо-коричневого и синего: бело-розовый, светло-белый, коричневый, желтый, синий).

Но калаверит в отраженном свете все же светлее сильванита (калаверит имеет бледно-жёлтый оттенок). Рельеф этих минералов относится к I группе. Микротвёрдость сильванита 60–149 кгс/мм2, калаверита – 179–228 кгс/мм 2 .

Алтаит РbТе в отраженном свете похож на галенит, он также изотропный, и также имеет треугольники выкрашивания, но рельеф алтаита ниже (I группы), а показатель отражения выше (R=60 %). В тонких срастаниях с галенитом и гесситом алтаит приобретает в отраженном свете слабый зеленоватый оттенок, а галенит в сростках с алтаитом воспринимается как нежно-сиреневый. Микротвёрдость алтаита 46–60 кгс/мм 2 . Алтаит похож на самородную сурьму, но отличается своей изотропностью. При воздействии HNO3 происходит вскипание и полированная поверхность алтаита становится коричневатой.

Источник: studfile.net

Золото и серебро это минералы

На Среднем Урале в шовной зоне Серовско-Маукского разлома установлены проявления ртутьсодержащей золото-серебряной минерализации, которая связана с офитизированными серпентинитами Восточно-Тагильского массива. Основным минералом этой минерализации является ртутистый кюстелит Ag3Au.

В данной статье приведен краткий обзор литературных данных о минерале по Уралу за последние годы. Дана характеристика ртутистого кюстелита Северо-Красноуральской площади (приведены данные о форме выделения, минеральной ассоциации, химическом составе). Установлено отличие по химическому составу по сравнению с находками этого минерала на Южном и Северном Урале. Сделано предположение об отнесении оруденения рудопроявления Кюстелитовое к «ноксвиллскому» типу. Сделан вывод о том, что данный тип минерализации свидетельствует о связи оруденения с молодыми активизационными процессами в пределах шовной зоны.

Средний Урал.

Серовско-Маукский разлом

шовная зона

золото-серебряная минерализация

1. Баранов Э.Н. Перспективы выявления на Урале ртутьсодержащих вкрапленных месторождений золота // Металлогения и геодинамика Урала : тезисы докладов III Всеуральского металлогенического совещания. — Екатеринбург, 2000. — С. 183-186.

2. Васильев В.И. Минералогия ртути. Ч. I. Самородные металлы и их твердые растворы, амальгамиды, арсениды, антимониды, теллуриды, селениды / науч. ред. д.г.-м.н. А.С. Борисенко. – Новосибирск : изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2004. – 150 с.

3. Котельников В.Г., Кузнецов С.К., Онищенко С.А., Филлипов В.Н. Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Войкаро-Сынинского массива на Полярном Урале // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. – 2004. — № 5. — С. 2-4.

5. Лавров О.Б., Кулешевич Л.В. Золоторудная минерализация Койкарской структуры, Центральная Карелия // Труды Карельского научного центра. – 2012. — № 3. — С. 87-99.

6. Некрасова А.А., Азовскова О.Б. Кюстелитовая минерализация в северной части Восточно-Тагильского ультрабазитового массива (Средний Урал) // Материалы Всероссийской конференции «Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований», т. II. – М. : ИГЕМ РАН, 2010. — С. 82-85.

7. Новгородова М.И. Самородные металлы и интерметаллиды в гидротермальных рудах. – М. : Наука, 1983. — 288 с.

8. Пискунов Ю.Г. и др. Минералогия руд Майского Au-Ag месторождения (Приморье) // Тихоокеанская геология. – 2006. — Т. 25, № 1. — С. 74-80.

9. Пыстин А.М., Потапов И.Л., Пыстина Ю.И. Проявление малосульфидных золото-платинометалльных руд на Полярном Урале // ЗРМО. — 2012. — № 4. – С. 60-73.

11. Спиридонов Э.М., Плетнев П.А. Месторождение медистого золота Золотая Гора (о «золото-родингитовой» формации). — М. : Научный мир, 2002. – 220 с.

Золото-серебряная минерализация традиционно связывается с областями развития наложенных вулканических поясов и зонами автономной тектоно-магматической активизации, проявляющимися на окраинах древних платформ. В складчатых областях до последнего времени она отмечалась редко и рассматривалась больше как экзотическая.

В Уральском регионе подобная золото-серебряная «экзотическая» минерализация, главным минералом которой является кюстелит, была выявлена в шовных зонах [6; 7]. Ещё в 1904 г. В.И. Вернадским было обращено внимание на то, что разновидности серебра, содержащие 1-20% Au, в природе почти не встречаются.

Кюстелит (küstelite) является золотосодержащей разновидностью серебра, однако различными исследователями [7; 8; 10 и др.] указываются не одинаковые пределы содержаний в нем золота. В настоящее время к кюстелиту относят твердый раствор Au-Ag (пробность 300–100‰), отвечающий стехиометрии соединения Ag3Au [7; 10]. В природных условиях золотистое серебро в разной степени обогащено Hg (ртутистый кюстелит, ртутисто-золотистое серебро) [2]. Химический состав ртутисто-золотистого серебра приведен в таблице 1.

Впервые минерал был встречен в виде мелких бобовидных зерен на серебряных рудниках шт. Невада (США) (рудник Офир), где он обычно находится в ассоциации с самородным серебром, аргентитом и разнообразными сульфосолями серебра. Выделения кюстелита очень мелкие (сотые, реже десятые доли миллиметра), комковатые, неправильной или округлой формы, включены в самородное серебро. Во всех случаях кюстелит составляет незначительную часть общего количества минералов серебра и золота в рудах [7].

Химический состав ртутисто-золотистого серебра (масс.%)

Озерное (Войкаро-Сынинский массив, Полярный Урал) [3; 9]

Харбейский антиклинорий (ПолярныйУрал)

Катасьминская пл-дь (Северный Урал) [Хрыпов, 2003ф]

Северо-Красноуральская площадь (Средний Урал)

Золотая Гора (Южный Урал) [2; 11]

Майское (Приморский край) [8]

Охотско-Чукотский вулканогенный пояс

Северо-восток России [2]

Алдан-Маадырская рудная зона (Западная Тува) [4]

Северо-Гирвасское (Центральная Карелия) [5]

В периодических изданиях в последние годы упоминаний о находках ртутисто-золотистого серебра (кюстелита) в различных типах золоторудных месторождений и разнообразных геологических обстановках довольно много, однако сведений о его свойствах недостаточно.

На Урале кюстелит в виде пластинчатых, «лапчатых», реже проволочковидных выделений размером до 0,4х0,7 мм в ассоциации с сульфидами и лимонитом известен по ряду проявлений Харбейского блока, где образует структуры типа распада с золото-серебряными амальгамами, а также представлен в виде самостоятельных зерен. Кроме того, он установлен в малосульфидных Au-Pt рудах Дзелятышорского верлит-клинопироксенитового массива (Полярный Урал) [9]. В ассоциации с сульфидами меди, интерметаллидами системы Au-Pd-Cu, соединениями Pd с Te, Bi, Sb, кюстелит и золотистое серебро встречены в ультрабазитах рудопроявления Озерное (Войкаро-Сынинский массив, Полярный Урал), где образуют включения и каймы в сульфидах и по границам их зерен [3; 9].

По результатам поисковых работ (Хрыпов, 2003ф) в россыпи Катасьминская на Северном Урале (в 14 км к юго — юго-западу от Воронцовского месторождения) обнаружены единичные зерна ртутистого кюстелита, содержащие до 7,01 масс.% Hg, с зональной высокопробной пористой каймой гипергенного происхождения. В виде минеральных включений в ртутистом кюстелите отмечается галенит.

На Южном Урале кюстелит был установлен в лиственитизированных родингитах месторождения медистого золота Золотая Гора [11], где он слагает мелкие обособленные выделения и срастания с халькозином, округлой «прихотливой» формы метасоматические вростки в аурикуприте, купроаурите, в магнетите, халькозине.

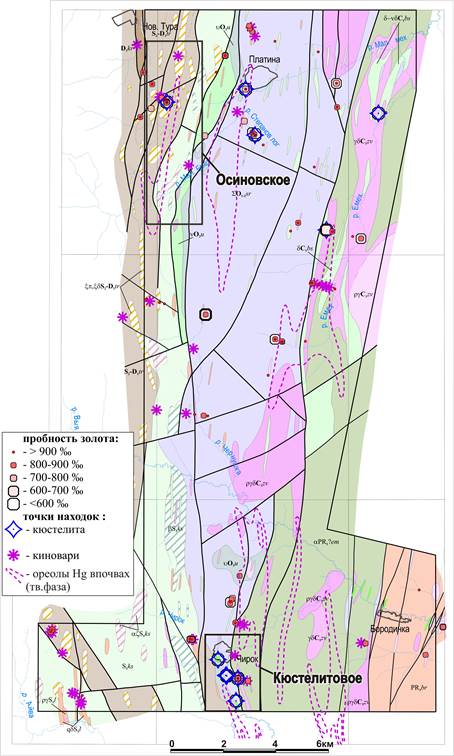

На Среднем Урале проявления ртутьсодержащей Au-Ag минерализации впервые выявлены в зоне Серовско-Маукского разлома (Айвинско-Емехский сегмент структуры). В 2007 г. при проведении поисковых работ на россыпные Au, Pt и золотоносные коры выветривания в пределах Северо-Красноуральской площади было открыто рудопроявление Кюстелитовое, а также установлены отдельные точки минерализации (рис. 1) [6].

Рис. 1. Схема распространения кюстелита и золота различной пробности. Северо-Красноуральская площадь, Средний Урал.

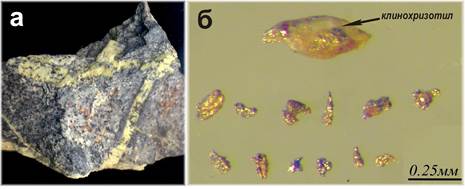

Ртутистый кюстелит выявлен в 16 пробах, отобранных в северной и южной частях Северо-Красноуральской площади (8 точек находок). Зерна кюстелита мелкие, объемно-комковатые, размером 0,0 n — 0,1 мм (иногда до 0,3-0,4 мм) очень светлые, яркого (почти) белого цвета с серебристым или легким желтоватым оттенком. Часто образует тонкие прорастания с белым клинохризотилом (рис. 2), серпофитом и серпохлоритом(?), иногда встречается в срастании с магнетитом.

Рис. 2. а — прожилки офита в серпентините; б — выделения кюстелита в срастании с клинохризотилом. Рудопроявление Кюстелитовое

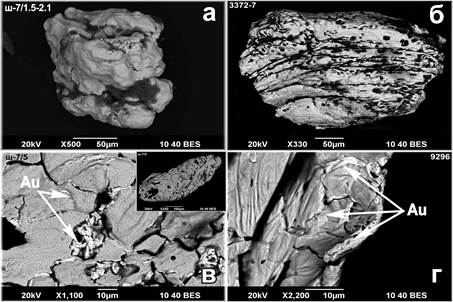

В отраженном свете по своим характеристикам практически не отличается от серебра — минерал белого цвета, с легким желтоватым оттенком, с высокой отражающей способностью и относительно высоким рельефом; внутренних рефлексов не имеет; полируется хорошо. Совместно с кюстелитом обычно присутствует электрум и относительно высокопробное золото как в виде отдельных мелких зерен, так и развивающееся по трещинкам в кюстелите в виде тонких зонок и/или кайм на границе субиндивидов (рис. 3).

Рис. 3. Кюстелит Северо-Красноуральской площади (а, б); выделения высокопробного золота (светлое) по трещинкам в кюстелите (в, г)

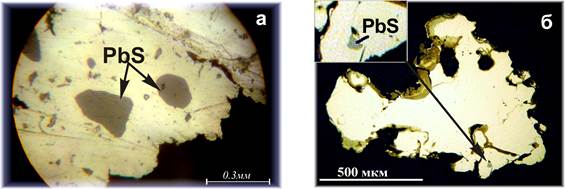

Иногда в ртутистом кюстелите отмечаются идиоморфные микровключения галенита размером до 0,3 мм (рис. 4). Подобные микровключения описаны в кюстелите на Северном Урале.

Рис. 4. Срастания ртутистого кюстелита с галенитом (отраженный свет):

а – Северо-Красноуральская площадь, б – Катасьминская площадь (Хрыпов, 2003ф).

Дифракционная картина ртутистого кюстелита Северо-Красноуральской площади приведена в таблице 2.

Результаты расчета дебаеграммы ртутистого кюстелита

Источник: science-education.ru

Презентация на тему Предмет и задачи металлургии благородных металлов; свойства и минералы благородных металлов

платиноиды – палладий, осмий, иридий, рутений и родий.

Благородные металлы по сравнению с другими металлами имеют более высокую химическую устойчивость в различных средах и в первую очередь в отношении образования кислородных соединений. Теплопроводность и электропроводность серебра выше всех металлов, за ним следуют медь, золото и др. Платина обладает низкой электропроводностью.

Золото, серебро и платина – высокопластичные и ковкие металлы. Они хорошо прокатываются в тонкие листы, протягиваются в тонкую проволоку и штампуются. Золото и серебро сравнительно легкоплавкие. Осмий, иридий, рутений, родий, палладий обладают высокой механической прочностью, твердостью (твердость первых трех близка к закаленной стали), высокой температурой плавления (тугоплавкие) и кипения.

По плотности, атомному числу, атомной массе платиновые металлы являют две триады, которые, в свою очередь, вместе с золотом и

серебром образуют две подгруппы благородных металлов:

– тяжелые платиновые металлы (осмий, иридий, платина) совместно с золотом;

– легкие платиновые металлы (рутений, родий, палладий) совместно с серебром

Слайд 4ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ, ПРИМЕНЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Для

благородных металлов характерна высокая стойкость по отношению

к химическим реактивам, которая, однако, проявляется по разному.

По мере возрастания химической устойчивости благородные металлы могут быть расположены в следующем порядке:

– наименее устойчивые: серебро, палладий, осмий;

– устойчивые: платина, золото;

– весьма устойчивые: рутений, родий;

– наиболее устойчив иридий.

Золото растворяется только в царской водке (смесь азотной и соляной кислот в объемном соотношении 1:3) и в растворах цианидов щелочных металлов.

Серебро легко растворяется в концентрированной азотной и горячей серной кислотах, а также в растворах цианидов щелочных металлов. По отношению к щелочам золото и серебро устойчивы. Все их химические соединения легко восстанавливаются до металла. При воздействии кислот на металлы платиновой группы при обычных температурах никаких соединений не образуется. При повышенной температуре и в дисперсном состоянии платиновые металлы химически менее устойчивы, причем по отношению к различым реагентам ведут себя неодинаково.

Слайд 5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ, ПРИМЕНЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Широкое

применение в современной технике и в быту

благородных металлов и их сплавов связано в первую очередь с химической и коррозионной стойкостью, высокими электропроводностью и теплопроводностью, способностью к катализу, специфическими магнитными свойствами, высокой отражательной способностью, термоэлектрическими свойствами и др. Из благородных металлов и сплавов изготавливают припои, электроконтакты, термосопротивления, термопары, фильеры для искусственного волокна, постоянные магниты, нагреватели лабораторных печей, химическую посуду, антикоррозионные покрытия на других металлах, медицинский инструмент, катализаторы, зубные протезы, ювелирные, наградные и другие изделия промышленного и бытового назначения.

Золото, сохраняя с давних времен роль денежного эквивалента, в чистом виде применяется в относительно небольших количествах в медицине, для золочения и изготовления разрывных контактов. Ос новную часть золота используют в виде сплавов. Наиболее широкое распространение имеют золотые сплавы в ювелирной технике.

К ювелирным сплавам золота относятся его сплавы с медью и серебром, а также с добавками платины, палладия, цинка, олова и других металлов. В зубопротезной практике применяют сплавы золота с медью, серебром, платиной, кадмием и цинком.Состав сплавов золота (серебра, платины) с другими металлами часто характеризуется пробой, которая выражается числом частей благородного металла в 1000 частях (по массе) сплава. Так, для ювелирных золотых сплавов характерны пробы 375 (37,5 %), 500, 585,750 и 916. В рудах и концентратах концентрация благородных металлов выражается в граммах на тонну сырья.

Слайд 6СЫРЬЕ И МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Источниками

получения металлического золота являются:

1) собственно золотосодержащие руды;

2)

полиметаллические золотосвинцово-цинковые и платиномедно-

никелевые сульфидные руды;

3) вторичное сырье – промышленный и бытовой золотосодержащий лом и отходы.

Золотосодержащие месторождения разделяются на два вида:

— россыпные, в которых золото присутствует в свободном виде

среди обломочных рыхлых отложений (песков);

— коренные, которые содержат золото в свободном или связанном

состоянии в твердых кристаллических породах.

В полиметаллических рудах носителями золота служат многие

сульфидные минералы, особенно такие, как пирит, халькопирит и

галенит.

Золотосодержащие руды – это вкрапленные породы, содержащие вкрапления металлического золота, его селенидов и теллуридов в различных горных породах, чаще всего в кварце или сульфидах.

Золотые руды коренного типа залегают в массивах горных пород первичного происхождения преимущественно в виде жил. В результате вторичных геологических превращений (выветривание) рудные массивы превращаются в россыпи, в которых золотины в значительной степени отделены от сопутствующих минералов.

Слайд 7СЫРЬЕ И МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

По

содержанию полезных компонентов золотосодержащие руды

подразделяются следующим образом:

–

золотые;

– золотопиритные;

– золотомышьяковые;

– золотосеребряные;

– золотомедные;

– золотосурьмяные;

– золотоурановые;

– золотополиметаллические, содержащие, кроме золота, еще два и

более промышленных компонентов (медь, свинец, цинк, серебро,

пирит, барит и др.);

– золотокварцевые, если в руде содержится не менее 60 % кварца

и не более 12 % глинозема. В такой руде промышленную ценность

представляют оба компонента – золото и кварц – и она может быть

использована в качестве флюса на пирометаллургических заводах

Слайд 8СЫРЬЕ И МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

По

степени окисления руды бывают:

– первичные (сульфидные), имеющие

наибольшее промышленное значение и содержащие до 80–90 % сульфидов металлов;

– окисленные. В них содержатся в основном оксиды железа, а

также оксиды других металлов. К ним относятся также шламистые и

глинистые руды;

– частично окисленные (смешанные), содержащие наряду с сульфидными окисленные минералы железа и других металлов.

По крупности частиц золото можно разделить на следующие

технологические виды:

а) очень крупное – размер золотин 1…5 мм; золотины крупнее 5 мм называют самородками. Извлекается методами гравитационного обогащения;

б) крупное – частицы крупнее 0,1 мм (≥ 100 мкм), до 1 мм, срав-

нительно легко освобождающиеся при измельчении от связи с руд-

ными минералами (свободное золото) и извлекаемые методом гравитационного обогащения;

в) мелкое – размер вкраплений от 0,1 до 0,001 мм (от 100 до 1 мкм) – при измельчении частично освобождается, частично остается в сростках с минералами; свободное золото хорошо флотируется и быстро растворяется при цианировании, но трудно извлекается гравитационным обогащением; мелкое золото в сростках хорошо извлекается цианированием, а при флотации извлекается вместе с вмещающими минералами;

г) тонкодисперсное – размер частиц меньше 0,001 мм (

Слайд 9МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Основная масса золота

в природе находится в виде самородков

(золотин).

Самородное золото

состоит из сплава и соединений его с серебром (10–20 %), медью, железом, теллуром, селеном, а иногда с висмутом, платиной, иридием и родием. Содержание золота в природных золотинах обычно составляет 750–800 проб.

Форма золотин разнообразна: они могут быть пластинчатыми, округлыми или палочковидными. Только два вида минералов золота представляют химические соединения – теллуриды и селениды золота. Наиболее распространен калаверит AuTe2.

Подобно золоту, серебро встречается в самородном виде (содержит 10–20 % золота) и чаще в виде минералов серебра, представляющих собой химические соединения.

Серебро в основном находится в сернистых соединениях в виде сульфосолей или высокодисперсных включений сернистого серебра в кристаллы свинцового блеска.

В отличие от золота поверхность самородного серебра подвергается довольно значительным видоизменениям. Под влиянием света и окислителей оно нередко покрывается тонкой черной пленкой, состоящей из оксида и гидрата оксида серебра или из дисперсного металлического серебра, образующегося при распаде химических соединений. Эта пленка весьма тонкая и придает серебру желтоватый, золотистый оттенок.

Слайд 10МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Из числа минералов

серебра (известно более 60) – химических со-

единений

– следует отметить следующие:

– роговόе серебро, или кераргирит AgCl – встречается в окисленных рудах и легко поддается извлечению цианированием и амальгамацией;

– серебряный блеск, или аргентит Ag2S – встречается в сульфидных рудах и поддается извлечению цианированием при соблюдении

специальных условий;

– сульфидные минералы:

а) стефанит 5Ag2S·Sb2S3;

б) пираргирит 3Ag2S·Sb2S3;

в) прустит 3Ag2S·As2S3;

г) дискразит Ag3Sb2,

образующие значительные рудные месторождения, серебро которых

с трудом поддается извлечению цианированием;

– полибазит 9(Ag2, Cu)S·(Sb,As)2S3, тетраэдрит 3(Cu,Ag)2S·Sb2S3 –

не поддаются непосредственному цианированию (без обжига);

– аргентоярозит AgFe3(OH)6(SO4)2 – встречается в рудах вторичного происхождения (железные шляпы и др.) и поддается извлечению цианированием только после предварительного хлорирующего обжига; при флотации он в значительной части теряется в хвостах;

– теллуриды и селениды серебра (например, Ag2Te – гессит).

Слайд 11МИНЕРАЛЫ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

К основным минералам

платиновой группы относятся:

– купроплатина – 5–13 %

Источник: thepresentation.ru