Изменение окраски покрытия свидетельствует об уменьшении размеров частиц золота при длительной наводке и указывает на возможность перекристаллизации коллоидного золота в данных условиях. На спектрофотометрических кривых это выражается в смещении минимума в коротковолновую область и уменьшении ширины уступа. Чем шире уступ, тем более интенсивный сиреневый оттенок имеет эмалевое покрытие.

При увеличении времени варки без последующей наводки поучаются эмалевые покрытия с хорошей прозрачностью. В данном режиме варки — t=1200° С; τ — 2 — 3 ч — создаются условия для образования агрегатных областей коллоидного золота крупных размеров, обусловливающих совместно с окисью эрбия сиреневый оттенок. В процессе наводки происходит перераспределение агрегатных областей с выделением частиц оптимальных размеров, придающих покрытию красный цвет. Такое перераспределение происходит с большой скоростью, зависящей от концентрации красящих частиц в начальный момент наводки. Поэтому дальнейшее увеличение времени наводки существенно не влияет на цвет покрытия.

Почему белое золото со временем желтеет?

При повышении температуры варки эмали до 1300 — 1400°С получают эмалевые покрытия пурпурного цвета в отличие от сиренево-красных цветов при варке низкотемпературной.

Эмаль, не прошедшая термообработку, на сплаве золота получается очень густого темного цвета. При непродолжительной термообработке эмали (1,5-3 ч) покрытия по цвету близки к чистому пурпурному. С помощью наводки в течение 6 ч можно добиться такого же густого темного цвета, как в эмалевом покрытии без наводки.

Из литературных источников известно [1], что изменение цветовых характеристик связано с оптимальными размерами (30-40 мкм) частиц золота, образующихся при данных режимах варки и наводки, и достаточно высоким количеством их в единице объема. Если частицы близки к оптимальным размерам и их в единице объема преобладающее большинство, стекло имеет чистый цвет. Если размеры частиц существенно отличаются от оптимальных, то эти частицы красителя придают эмали соответствующий цвет, присущий частицам разных размеров. Помимо изменения цвета, наличие разнородных частиц может способствовать снижению прозрачности эмали.

Таким образом, при данных режимах варки (температура 1300-1400°С, время 1 ч) и наводке в течение 1,5-З ч скорость образования микрокристаллов оптимальной величины, т. е. число микрокристаллов данного размера, образующихся в единице объема за единицу времени, способствует получению качественных эмалевых покрытий по цветовым характеристикам. При продолжительной варке (2-3 ч) и температуре 1300°С можно получить эмалевые покрытия чистых пурпурных тонов без наводки эмали.

Из вышеизложенного следует, что температура варки оказы¬вает существенное влияние на цвет эмалевого покрытия: при низких температурах получают красные цвета, а при высоких (1300-1400° С)—пурпурные. Важным фактором также является время варки золотосодержащей эмали. Продолжительная варка обеспечивает хорошую прозрачность эмалевых покрытий.

При низких температурах варки режимы наводки эмали имеют сущест-венное значение для получения ярких красных цветов эмалевых покрытий с высокой прозрачностью. Если варку эмали производить при высоких температурах, то продолжительность наводки существенной роли не играет. Наводка в течение 1-1,5 ч позволяет получить более светлые пурпурные эмалевые покрытия, дальнейшее повышение времени мало изменяет коэффициент отражения.

Прогрессивные режимы варки и наводки способствуют более эффективному использованию золота при изготовлении золотосодержащих эмалей. Содержание золота как красящего компонента в исследуемой эмали в 6—9 раз меньше, чем в «золотых рубинах» № 3 и 5 Дулевского красочного завода. При этом оптические характеристики исследуемой эмали значительно выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даувальтер А. Н. Хрустальные цветные и опаловые стекла. М., Гизлегпром, 1957.

Источник: jewelpreciousmetal.ru

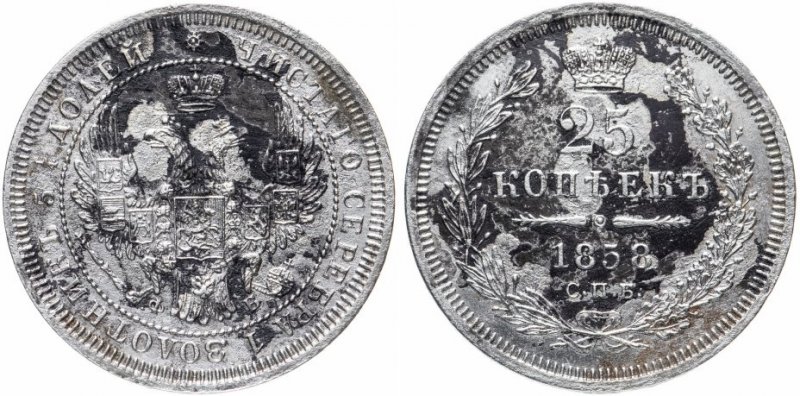

Монеты с патиной

Патиной называют плёнку или налёт на меди и её сплавах или на других металлах. Патина на бронзе очень красива. Вспомним позеленевшие острые крыши древних башен Европы или средневековые бронзовые скульптуры с налетом старины. Поэтому методы декоративного состаривания металлической поверхности часто используются в качестве художественного приёма.

Искусственная патина на бронзовой фигурке

А теперь заглянем в наш Нумизматический словарик: «Патина – окислы на поверхности монет. Выполняет защитную функцию, не давая процессу окисления затронуть глубинные слои металла». Мы также выясним, что патина – это часть монеты. Даже хочется написать «неотъемлемая часть», но многие коллекционеры горят желанием эту часть отнять в надежде, что монета похорошеет.

Если речь идёт о тёмной меди, долгое время пролежавшей в земле, то происходит обратная ситуация: после удаления патины монета предстаёт в непривычном, режущем глаз цвете и неприглядном виде с рыхлым рельефом и плохо различимыми надписями. Если же патина ушла на глубину, то после чистки горе-коллекционер получит тонкую пластинку, на которой уже не найти детали былого оформления.

Биметаллическая монета в блеске и с патиной

Современные российские монеты либо покрыты медным сплавом с никелем (мельхиор и нейзильбер) или цинком (латунь или томпак), либо целиком из него состоят. Разменная мелочь, покинув место чеканки, постепенно начинает окисляться и покрываться патиной. Новичок поймает монету в штемпельном блеске и беспечно положит её на полку.

А через год он увидит экземпляр, где блеск уже померк под тёмным слоем. Поэтому коллекционные монеты и рекомендуют хранить в холдерах или герметичных капсулах. А раньше коллекционеры покрывали ценные экземпляры акриловым лаком.

Медные монеты 1915 года с различной степенью покрытия патиной

Процесс естественного патинирования наиболее затрагивает монеты из меди. Даже находясь в щадящих условиях, они постепенно начинают темнеть, утрачивая первоначальный красноватый оттенок и всё больше приобретая шоколадные тона. Оказавшись в земле, медь приобретает патину различного цвета. Тёмно-коричневая или угольная патина – этот оксид меди, о котором говорилось выше.

Зелёный цвет патины образуется из-за сульфатов или сульфидов. Нежный зелёно-голубой оттенок, который так красиво преображает крыши и скульптуры, на монетах зовётся «Бронзовой болезнью». Нумизматы очень его не любят, так как «бронзой» могут «заболеть» и другие монеты, которые хранятся вместе с «заражёнными». Миниатюрные крупинки соли кремниевой кислоты, перейдя из почвы на монеты, дарят им налёт песочно-бежевого цвета, который коллекционеры именуют «песчаной» патиной.

Медные монеты в слабах

Грейдинговые конторы даже разработали специальные аббревиатуры для красных и коричневых оттенков меди: «BN» (Brown), «RB» (Red Brown) и «RD» (Red). Эксперты категорически против того, чтобы удалять благородный налет. Например, президент грейдинговой компании NGC Марк Зальцберг заявил: «Это естественно, что старинные монеты со временем приобретают тон различной степени выраженности и оттенков. Это одна из самых прекрасных особенностей старинных монет, которая отличает их от монет современных, и я надеюсь, что коллекционеры, которые еще не оценили достоинства монет, покрытых патиной, научатся этому».

Радужная патина на медной монете

Патина на медных монетах может как существенно увеличить их цену, так и заметно снизить. Например, естественная радужная (различные цвета благородных оттенков) или переливчатая патина (у неё оттенки цвета меняются в зависимости от угла обзора) делают медную монету очень привлекательной внешне, и на аукционах претендентов на подобный экземпляр порой собирается намного больше, чем на монету с штемпельным блеском.

«Кабинетная» патина на монете

Одним из наиболее ценимых видов патины у российских нумизматов является «кабинетная». Предполагается, что такая монета хранилась в специальном шкафчике — «кабинете», который делали из особых пород дерева. Испарения древесины, взаимодействуя с монетами, придавали им особый неповторимый оттенок. Правда, стоит заметить, что зарубежные коллекционеры вряд ли отреагируют на термин «кабинетная патина», так как он им абсолютно незнаком.

Монета, покрытая ровным слоем патины

Поднимает цену монеты ровно лежащая патина, то есть вся поверхность имеет единый оттенок без фрагментов и вкраплений других цветов. И напротив, если патина по каким-то причинам легла пятнами, а монета напоминает географическую карту, такой экземпляр сильно потеряет в стоимости относительно других.

Изумрудная патина на серебре

Серебряные царские монеты также подвержены образованию патины. Часто и здесь виноваты примеси. Например, серебряные монеты периода правления последних императоров России достоинством 25 и 50 копеек, а также рубль делали из серебра 900-й пробы. В мелком серебре (5, 10, 15 и 20 копеек) драгоценного металла лишь половина (500-я проба). Лигатурой брали всю ту же медь.

Её наличие может придать серебряной монете зелёный налёт. Билонные же монеты, пролежавшие в земле, часто становятся неприятно-красными или тёмно-бурыми.

Чёрная патина на серебре

Сильнее всего вид серебряных монет портит воздействие серы. Это происходит, когда рядом с серебром в почве разлагаются органические вещества. Поэтому выкопанные из земли монеты часто имеют чёрный цвет. Свою долю могут внести и содержащиеся в почве хлориды, от реакции с которыми монеты приобретут отталкивающие пятна различных оттенков серого цвета.

Серебряный рубль с лёгкой патиной

Но патина может и увеличить цену серебряной монеты. Её легкий налёт по краям приятно оттеняет сохранившийся штемпельный блеск. Кто-то, увидев подобный экземпляр, сочтёт его более красивым любой однотонной монеты и станет биться за него на аукционе до упора.

Радужная патина на серебре

Серебряную патину с радужным отливом раньше очень ценили. В былые годы обладатель подобного экземпляра невероятно им гордился, ведь такие монеты предлагались к продаже нечасто. К сожалению, сейчас обнародованы многочисленные способы наведения радужной патины, что резко снизило к ней интерес.

«Пулевая» патина на различных серебряных монетах

Одним из её вариантов является «пулевая». Название, скорее всего, образовано от мишени, круги которой имеют различные цвета. Так и здесь оттенки патины, светлые в центре, постепенно сгущаются к тёмным тонам, приближаясь к канту. Продавец подобной монеты, конечно же, считает, что она невероятно красива и редка, а вот покупатели такого мнения придерживаются далеко не всегда.

Патина на золоте 900-й пробы

Золотые монеты периода правления Николая II делали из золота 900-й пробы. В Европе лигатурой для этого благородного металла чаще всего служит серебро, что придаёт золоту холодный лимонный цвет. В России же к нему добавляли медь, и оно приобретало жаркий красноватый (червонный) оттенок. Чистое золото практически не подвержено окислению, но примеси всё меняют.

При определённых условиях медь может выступить на поверхности, и тогда монета изменит цвет. На снимке выше видно, что монетное поле частично покрыто более тёмными пятнами. В отличие от меди и серебра любое присутствие патины на золотых монетах снижает их цену.

Монеты Германской Демократической Республики

Очень сильно теряют первоначальную привлекательность алюминиевые монеты. Довольно быстро штемпельный блеск исчезает, и монета визуально мутнеет. Окисление делает её поверхность неприглядно-матовой. Для примера мы взяли две монетки ГДР, где весь монетный ряд кроме 20 пфеннигов делали из алюминия с незначительным добавлением марганца.

Патина – естественный процесс. Большинство нумизматов относятся к ней с уважением, часто называя её «душой» монеты. Поэтому не прекращаются попытки недобросовестных продавцов придать изувеченным экземплярам благородный вид, подвергнув их искусственному патинированию. Однако если искусственную патину распознают, это резко снижает цену.

Тем не менее, многие пробуют украсить патиной экземпляры собственной экспозиции. Для таких экспериментаторов разработаны средства для нанесения патины на различные металлы. Патинированию мы посвятили отдельную статью.

Патина, изменившая цвет серебра (экземпляр слева)

Патина, полученная в результате состаривания благородного металла, недопустима для качества «Proof». Она возникает, если монеты хранились в ненадлежащих условиях (например, без защитной капсулы). Одним из признаков её появления на серебряных монетах является изменение их цвета.

Патина в виде матовой плёнки (экземпляр слева)

Иногда она проявляется в виде матовой или молочной плёнки, затягивая поверхность монеты. Напомним, что монеты, выполненные в качестве «Proof», имеют всего две степени сохранности: «идеальная» и «неколлекционная». Патина однозначно переводит монету во вторую категорию. Впрочем, монету ещё можно спасти, ведь существуют специальные средства, удаляющие матовый налёт без ущерба для зеркальной глади. Чистка монеты «Proof» — это почти что ювелирная операция, так как испорченную в её процессе монету не восстановить.

Монета Петра I с патиной

Каждый коллекционер сам решает, как относиться к патине. Монета с благородной пленкой патины чем-то сродни антикварному изделию, чей внешний вид подтверждает солидный возраст и некую аристократичность. Поэтому думайте сами, надо ли в погоне за блеском лишать монету патины – её привилегии, накопленной за долгие-долгие годы.

Источник: www.monetnik.ru

5 составов для травления меди. Часть 1

Наверное, каждый человек задавал себе вопрос, почему со временем медь зеленеет и покрывается налетом? Это легко объяснимо. Этот налет называют патина. Появляется она вследствие окисления поверхности. Цветовая гамма патины варьируется от ярко-зеленого цвета до лазурно-голубого.

Зеленая патина на меди

Соответственно каждый сплав имеет свой оттенок налета. Любые сплавы меди и цинка называются латунями. Цвет патины на них имеет голубовато-зеленый оттенок. Сплавы меди с другими металлами называются бронзами. Они имеют ярко-зеленый налет, и в зависимости от примеси он будет менять насыщенность.

Патина и ее виды

Патина – это защитная пленка, которая покрывает медь при окислении на воздухе. Она необходима для предохранения изделий от дальнейшего разрушения. Патина может делиться по нескольким категориям:

Патина может проявляться различными оттенками естественным путем

- благородная;

- «дикая».

Благородная патина на медных предметах имеет черный цвет. Она защищает его от дальнейшего окисления и разрушения поверхности.

«Дикая» патина имеет зеленый налет. Она появляется на изделиях во влажной среде. Почему же она не ценится? Потому что, такой ее вид является следствием неправильного ухода за металлом, вследствие чего на нем появляются углубления, которые являются коррозией.

Проявляется она в образовании на металле каверз, то есть, многочисленных углублений. Дикую патину с поверхности изделий можно убрать только механической чисткой. Это может испортить внешний вид, так как зеленый налет будет снят вместе с его верхним слоем металла.

Искусственное патинирование для придания медным изделиям декоративного вида

Также патина делится на 2 вида:

- естественную;

- искусственную.

Естественная патина появляется на поверхности изделиях со временем. И именно она считается самой ценной. Для ее появления требуется немного времени. Тонкая пленка будет видна уже через год. Хороший толстый слой появляется только за 80–100 лет.

Все зависит от погодных условий, климата страны и состава атмосферы.

Искусственная патина сейчас особенно популярна. Ее цвет делают близким не только к благородному черному, но и к зеленому. Такой процесс называется патинированием. На бронзе она получается лучше, чем на латуни.

Но почему же искусственное патинирование применяется не везде? Для придания современным предметам интерьера из меди ее стараются не использовать. Потому что основа искусственной патины — это лаки, воски и краски, которые изолируют метал, и мешают ему покрываться ценным естественным налетом.

Методы с использованием химических реактивов

Одним из наиболее распространенных методов является использование серной печени. Ее можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Для этого смешивают порошковую серу с хлористым калием в соотношении 1:2 и ставят на огонь в жестяной банке. Спустя несколько минут, порошок расплавится и, спустя 15 минут, спечется, цвет его при этом станет темно-бурым. Этот процесс может сопровождаться пламенем, сбивать которое нет необходимости.

Первый метод, в котором используют серную печень для чернения меди, выглядит следующим образом: 10–20 грамм порошка растворяют в одном литре воды либо же два-три грамма, если необходимо получить не интенсивную окраску. Медное изделие опускается в раствор до изменения цвета, потом достается, промывается и высушивается. Цвет получается коричнево-серым и его оттенки.

Практически черный цвет изделия получают методом нагревания, после обработки в растворе серной печени с водой и добавлением нашатырного спирта. Спирт необходимо добавлять в насыщенный раствор до тех пор, пока он не станет прозрачно-синим. Опускается в раствор монета или украшение из меди, а после нагревается, пока не почернеет.

Еще один метод получения черно-коричневого цвета заключается в следующем. На изделие наносится хлористая платина, например, смачивается с помощью кисточки. В случае если раствор не имеет кислой реакции, в него добавляется соляная кислота.

Красно-коричневую патину можно получить с помощью смеси один к одному медного купороса и хлористого цинка. Смесь порошков необходимо будет смешать в таком же количестве воды и опустить туда медное изделие на несколько минут.

Патинирование меди сернистым аммонием дает черный цвет. Вещество (20 г) разбавляют в литре воды. Можно как опустить изделие в раствор, так и нанести его кистью. Происходит реакция на поверхности, результатом которой является образование сульфида меди. Если нагреть пластинку перед патинированием, то в зависимости от температуры, можно регулировать оттенок получаемого цвета.

Черненое медное изделие

Еще одним способом получения черного цвета является прогревание при высокой температуре монеты или украшения в растворе персульфата аммония (9,25 г/л) и едкого натра (50 г/л). Температура должна составлять 90–95 градусов, время прогревания — 5–25 минут. Повторить два-три раза до достижения необходимого эффекта.

Светло-коричневую патину можно получить, если покрыть изделие следующим раствором:

- 124 г/л дихромата натрия;

- 15,5 г/л азотной кислоты (1,4);

- 4,65 г/л соляной кислоты (1,192);

- 3–5 г/л 18 % раствора сульфида аммония.

Нанести кистью только что приготовленный раствор, подержать четыре-пять часов, смыть и просушить. Процедуру необходимо повторять трижды.

Зеленого цвета патину получают двумя основными методами:

- Используя губку, медную поверхность смазывают раствором азотнокислой меди в низкой концентрации с добавлением поваренной соли. После высыхания смазывают ее раствором, содержащим: 94 % столового уксуса, 5 % аммиака, 1 % щавелевокислого калия. После просыхания смазывают сначала первым, а потом и вторым раствором повторно. Процедуру проводят до тех пор, пока медь не обретет желаемый цвет. По окончании окрашивания поверхность растирают щетками.

- Во втором методе поверхность медного изделия несколько раз натирают олеиновой кислотой. Это дает темно-зеленое вещество на поверхности — олеиновую медь. Со временем оттенок меняется на светло-зеленый, так как под воздействием влаги и кислорода олеиновая медь преобразуется в углекислую. Золотисто-коричневого цвета патину дает раствор пяти грамм марганцовки и 50 грамм медного купороса. Разводить в одном литре воды и нагревать до температуры 70–80 градусов. Опустить изделие и держать до получения нужного цвета.

Для получения покрытия с высокой износостойкостью, защищающее металл от коррозии, на литр воды берут в граммах: 50–70 бертолетовой соли, 40–50 нитрата меди, 80–100 хлорида аммония. Изделие кладут в ванну с подогретым раствором на 10–15 минут. Цвет получается от коричневого до оливкового.

Можно получить удивительной красоты золотистую патину. Для этого на литр воды берут 0,6 грамма сульфида меди, 180 г молочного сахара и столько же едкого натра. Водные растворы последних двух компонентов готовят отдельно и только потом смешивают. Сульфид меди добавляют только после кипячения смеси. В подогретый до 90 градусов раствор кладут изделие на четверть часа.

Дикая патина, так ли она плоха?

Обычно такой вид патины возникает на памятниках. Самый яркий пример — это статуя Свободы в Нью-Йорке. Наверное, если спросить каждого человека, какого она цвета, все скажут, что голубоватого, на самом же деле она сделана из меди и первоначально имела красноватый цвет.

Нанесение патины на медные монеты

Но, несмотря на все ее недостатки, дикая патина вошла в моду. Почему же это случилось? Это произошло потому, что ее легко можно воссоздать в домашних условиях за короткий период времени. Ею часто декорируют предметы мебели, ручки дверей и бижутерию. Она смотрится оригинально и в отличие от своего естественного аналога защищает изделие от воздействия окружающей среды.

Обычно растворы солей меди окрашены в голубой (или синий) цвет, почему же наш раствор желто-коричневый? Дело в том, что голубая окраска обусловлена присутствием гидратированных катионов [Cu(H2O)n]2+. Разбавленные растворы хлорида меди CuCl2 голубые. Но в крепких растворах соляной кислоты хлорид меди (II) образует комплекс коричневого цвета:

CuCl2 + 2HCl H2[CuCl4]

Другими словами, хлорид ионы вытесняют молекулы воды из внутренней координационной сферы. Если раствор H2[CuCl4] разбавить водой, произойдет обратный процесс – молекулы воды вернутся во внутреннюю координационную сферу катионов меди, и раствор станет сначала зеленым, а затем голубым.

В отсутствие соляной кислоты в крепких растворах CuCl2 также образуется комплекс [CuCl4]2-, причем в его внешней координационной сфере находятся ионы меди:

Многие переходные металлы ведут себя аналогично: железо, кобальт, никель, цинк, серебро, золото, платиновые металлы способны давать хлоридные комплексы. Вспомните, что при растворении золота в царской водке образуется золотохлороводородная кислота H[AuCl4].

Какие можно сделать выводы? В присутствии воздуха медь растворяется в соляной кислоте с образованием хлорида меди (II), водород при этом не выделяется. В отсутствии воздуха реакция не идет. Не трудно догадаться, что кислород воздуха играет роль окислителя:

2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O

Формально эту реакцию можно рассматривать как совокупность двух стадий:

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

однако, реальный механизм этого процесса совсем другой. Кроме того, в крепких растворах HCl хлорид меди переходит в комплекс [CuCl4]2-.

Таким образом, медь действительно не реагирует с соляной кислотой в отсутствии окислителей, но чего стоит это утверждение на практике? Ведь мы окружены атмосферой, а роль окислителя вполне успешно играет кислород воздуха – даже при комнатной температуре.

А что будет, если использовать более сильный окислитель? Чтобы ответить на этот вопрос, автор взял первую бутылочку с медной проволокой (в которой реакция не пошла), вылил из нее две трети соляной кислоты, чуть разбавил оставшуюся кислоту водой и добавил 5 мл 30%-й перекиси. Раствор сразу же стал желто-зеленым, начал выделятся газ. Через несколько секунд реакция резко ускорилась, а через минуту почти все содержимое выплеснулось наружу — внутри бутылочки осталось немного почти черного раствора хлорида меди (II):

Cu + 2HCl + H2O2 = CuCl2 + 2H2O

Поняв свою ошибку, автор стал добавлять перекись водорода и соляную кислоту небольшими порциями. В результате вся медная проволока быстро растворилась. Образовался зеленовато-коричневый раствор CuCl2 (вернее — H2[CuCl4]). Приведенным способом можно легко растворить медь не имея азотной или концентрированной серной кислоты.

Три способа изготовления патины в домашних условиях

Дикая патина на статуе Свободы

Первый способ – аммиачное патинирование. Для этого нужно взять пластиковый контейнер. На дно положить пару бумажных или обычных полотенец. Смочить их аммиаком. Затем посыпать крупной поваренной солью.

Положить медный предмет изделие и посыпать его солью. А потом накрыть еще несколькими полотенцами, и полить все аммиаком.

Срок выдерживания изделия в контейнере зависит от желаемого результата. Первые изменения будут заметны спустя две минуты. Но благородный зеленый цвет будет хорошо виден только через 2 дня. После чего следует промыть изделие и высушить его.

Второй способ – запекание. Нужно взять 5 частей уксуса на 1 часть соли и смешать их. От габаритов изделия будет зависеть количество раствора. Нужно чтобы металл полностью был погружен в жидкость. Выдерживать изделие в растворе нужно час.

По истечении времени вынуть его и положить на противень, который предварительно нужно застелить фольгой.

И запекать изделие при температуре 200 градусов до зеленоватого цвета. После нужно опять окунуть металл в раствор и выдержать его там час. Повторить запекание. Такую процедуру нужно повторить 3 раза, если нужен глубокий цвет или 2 раза, если нужен легкий налет старины. После вымыть и высушить металл.

Третий способ – патинирование с помощью яйца. Сварить его нужно вкрутую, очистить и разрезать напополам. Положить половинки яйца и изделие, которое нуждается в патинировании, в целлофановый пакет и завязать его. Яйцо выделяет серный газ, который входя в реакцию с медью, дает зеленый налет изделию.

Нужно держать яйцо и изделие в пакете до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Обычно это требует 1–2 дня.

Свойства оксидов

Подобно другим химическим элементам, медь имеет бинарные соединения с кислородом, в частности, три вида оксидов:

- Cu2O – это кристаллическое вещество красно-коричневого цвета. Этот оксид меди в воде не растворяется, однако подвержен плавлению при температуре 1240°C. Используется как пигмент при окрашивании керамики. Также применяется в качестве фунгицида.

- CuO представляет собой черные кристаллы, которые практически не растворяются в воде. При взаимодействии с кислотами образует двухвалентную соль меди и воду. Используется при производстве медно-рубинового стекла, а также при окрашивании эмали в синие или зеленые цвета.

- Cu2O3 – это красные кристаллы, нерастворимые в воде. Разлагается вещество под влиянием температур около 400°C, в результате чего образуются CuO и О. Именно эти продукты, купрум (II) оксид и оксиген, находят широкое применение в науке и разных сферах промышленности.

Источник: titan-spec.ru