В период Раннего Средневековья торговля не имела большого значения для стран Западной Европы. Обмен носил эпизодический характер. Развитие внутренней торговли сдерживалось прежде всего господством натуральных отношений, поскольку феодальное поместье почти полностью обеспечивало себя всем необходимым. На рынок поступала лишь небольшая часть производимой продукции, так как спрос на нее был весьма ограниченным. Кроме того, в орбиту рыночных отношений не были вовлечены трудовые ресурсы и земельные угодья.

Укреплению торговых связей мешали и иные причины, например плохие дороги, главные из которых проходили по территории поместий. Феодалы не были заинтересованы в их улучшении, поскольку на плохих дорогах повозки ломались, опрокидывались, товар оказывался на земле и феодалы могли присвоить то, что «с возу упало». Сломанные повозки гарантировали местным кузнецам

работу и доходы, а тем временем крестьяне стремились продать проезжающим побольше продовольствия. Поездки по средневековым дорогам были очень опасными — купцов зачастую грабили разбойники. Спасаясь от грабителей, купцы ездили большими группами, нанимая вооруженную охрану.

ИСТОРИЯ ЗОЛОТА I Как металл изменил мир [История с Artifex]

Помимо прямых нападений на торговцев, феодалы вымогали деньги и товары на вполне законных основаниях, например устанавливая различные поборы. Любой сеньор мог потребовать от купцов так называемые конвойные деньги якобы за их охрану вооруженными людьми феодала, хотя на самом деле никакой охраны не предоставлялось. На дорогах устраивались многочисленные заставы, где взимались самые разнообразные пошлины, что значительно удорожало товары.

Произвол феодалов доходил до того, что через реки протягивались канаты, чтобы речные суда с товарами не могли проплыть без уплаты пошлин1.

Иногда мосты строили даже на суше, и за проезд по ним тоже взимали деньги. На реках специально устраивали крушения судов, чтобы воспользоваться «береговым правом» и присвоить те товары, которые оказывались на берегу.

Но по мере развития прогрессивных тенденций в экономике, связанных с общественным разделением труда, стала расширяться внутренняя торговля. В ней участвовали крестьяне, ремесленники, городские старосты и приказчики, для которых торговля не являлась основным занятием. В XI веке появились профессиональные торговцы, оседавшие в городах, где формировалось купеческое сословие. Торговцы имели крепкие связи с ремесленным производством, многие из них были мелкими лавочниками и разносчиками готовой продукции, выходившими непосредственно на рынок.

Постепенно торговля стала приобретать корпоративный характер. Купцы в целях защиты своих интересов объединялись в гильдии2 со своими уставами и регламентацией. В соответствии с ними, например, на рынке ограничивалась реклама товаров и свобода выбора покупателя: торговец, привозивший в город особо ценное сырье, должен был в первую очередь разделить его между всеми потребителями-ремесленниками; проезжий купец был обязан заехать в город и на три дня выставить свои товары на продажу, даже если это было для него невыгодно, и т.п.

Обычно купеческие гильдии специализировались на торговле одним или несколькими видами товаров. Как и цеховые объединения в ремесленном производстве, гильдии обеспечивали так называемым торговым домам (семейным купеческим компаниям) монополию на рынке. Позже купеческие гильдии стали претендовать и на политическое господство в городах, в общественной жизни которых они играли большую роль, влияя на деятельность муниципалитетов, финансируя военные походы феодалов, государственную колониальную политику.

Гораздо оживленнее в Средние века была внешняя торговля. Начиная с конца XI века, т.е. с эпохи Крестовых походов, большое развитие получила левантийская торговля3, которую вели итальянские, южнофранцузские и каталонские купцы. По Средиземному морю, Балканскому полуострову, через Малую Азию шли купеческие караваны на Ближний Восток, чтобы покупать там товары, привезенные арабскими купцами из Индии, Персии, Китая и других восточных стран. На целых четыре столетия купцы из Генуи, Венеции и других средиземноморских городов стали монопольными поставщиками восточных товаров в Европу.

Левантийская торговля носила транзитный характер. Европейские купцы с большой выгодой для себя перекупали и везли в страны Европы разнообразные товары: пряности, оружие, порох, фарфор, стекло, бумагу, шелковые и хлопчатобумажные ткани, ковры, ювелирные изделия, парфюмерию, сушеные фрукты и многое другое. Именно благодаря левантийской торговле Европа в XI-XIII веках впервые стала потреблять товары, привезенные с Востока: рис, гречневую крупу, кукурузу, лимоны, арбузы, тростниковый сахар и др.

Конечно, эта продукция носила потребительский характер и не имела производственного назначения. Она стоила очень дорого и была рассчитана прежде всего на королевские дворы и богатых феодалов. Но именно эта торговля расшатывала устои натурального хозяйства поместий — ведь стремление купить эти товары заставляло феодалов переводить крестьян на денежную ренту. Неудержимое желание европейцев покупать восточные товары влекло за собой значительный отток золота и серебра на Восток, что приводило к отрицательному сальдо торгового баланса в европейских странах, так как вывозить из Европы было практически нечего.

Постепенно в XIV-XV веках все большую роль в международной торговле стали играть страны Северной Европы, где купцы и ремесленники объединялись в специальные торгово-промышленные союзы, среди которых наиболее крупным был Ганзейский союз, основанный немецкими городами (см. гл. 2). Ганзейская торговля была направлена на закупку не предметов роскоши, преобладавших в левантийской торговле, а сырья для европейской промышленности: металлов, сукна, льна, пеньки, сала, воска, скота, хлеба, мехов, кожи, леса, рыбы и др.

К середине XIV века Ганза объединяла до 100 городов, имела свои опорные точки (фактории) в странах Северной Европы, в Прибалтике и на Руси. В этих странах ганзейские купцы получали от государственных органов различные торговые привилегии, а также охрану. Важнейшими городами Ганзейского союза были Любек, Бремен, Гамбург, а фактории (подворья) располагались в Бергене, Новгороде Великом, Брюгге, Гданьске, Амстердаме, Лондоне, Риге и других городах. Большую роль в деле организации торговли играли Северное и Балтийское моря, а также реки, являвшиеся основными транспортными путями: Рейн, Эльба, Маас, Шельда, Сона, Рона, Луара, Темза, Одер, Висла, Неман, Западная Двина.

В Средние века стала развиваться особая форма торговли — ярмарки, проводившиеся в определенное время года в течение нескольких дней или недель обычно на торговых перекрестках, около монастырей во время больших религиозных праздников или после окончания полевых работ. На ярмарках велись крупные торги, сюда стремились приехать купцы из разных городов и стран, поскольку здесь не было уравнительной регламентации торговли, а действовал довольно льготный режим для всех участников. Правда, купцы должны были платить особые пошлины феодалам и монастырям, на чьих землях проходили ярмарки, но даже с учетом этих пошлин торговать на ярмарках было выгодно.

Со временем сформировались особые правила торговли — ярмарочное право, в соответствии с которым регулировались отношения между торговцами разных стран и городов. Например, на ярмарках запрещалось отбирать товары за неуплаченные долги, преследовать купцов за нарушения, совершенные в других местах. Купцы не обязаны были отвечать за долги и преступления своих компаньонов или доказывать свою правоту в различных спорах путем поединков.

В XII-XIII веках самыми популярными в Европе были ярмарки во французской провинции Шампань — в городах Провене, Ланьи,

Баре и Труа, где крупные торги продолжались почти весь год. Чрезвычайная популярность этих ярмарок объяснялась тем, что данная провинция находилась на пересечении торговых путей, где соприкасались интересы левантийских и ганзейских купцов: итальянские купцы везли сюда экзотические товары с Востока, купцы из Фландрии и Брабанта — сукно, из Франции поступали вина, ткани, из Англии — металлы, шерсть, из Германии — лен, меха, металлические изделия и пр. Но в XV-XVI веках шампанские ярмарки стали терять свою привлекательность. Это объяснялось бесконечными войнами, например Столетней войной между Англией и Францией, а также изменениями экономической ситуации в Европе в связи с перемещением транспортных путей на моря и океаны в результате Великих географических открытий.

Менялы обменивали одни виды денег на другие в определенных пропорциях. А поскольку возить с собой большие суммы было очень опасно, менялы стали выдавать купцам расписки (векселя) за сданные им деньги, чтобы те могли потом получить по этим распискам соответствующие суммы в любом городе. Со временем такие векселя стали действительными не только в пределах своей страны, но и за

границей. Менялы превращались в банкиров, а их меняльные конторы — в кредитно-денежные учреждения (банки).

Первыми банками можно считать такие конторы в Северной Италии. Например, банк Сент-Джорджо возник еще в XI веке в Генуе, а к XV веку он превратился в один из самых богатых итальянских банков, капитал которого составлял свыше 10 млн дженовинов. Повсеместно стали возникать специальные банкирско-ростовщические учреждения, имевшие весьма высокие прибыли, поскольку уровень ссудного процента составлял 15-20%. Во Флоренции в XIV веке существовало свыше сотни ростовщических компаний, тесно связанных с торговым капиталом. Флорентийские банкиры осуществляли самые крупные международные операции, занимая господствующее положение на денежном рынке Западной Европы.

Совершенно новым моментом для средневековой Европы стала попытка создания в XV веке центра международных финансовых операций во французском городе Безансоне. Однако эта попытка не удалась, а город дал свое имя финансовой «ярмарке без места», которая хотя и собиралась потом в разных городах Европы, но всегда называлась «Безансон». К началу XVI века «Безансон» превратился в своего рода международную фондовую биржу, где устанавливался курс европейских валют, проводились международные расчеты, подписывались особо значимые финансовые соглашения. Позже роль «Безансона» перешла к фондовым биржам в Лондоне и Амстердаме.

В Северной Италии в XV веке появились особые учреждения, где выдавались ссуды под залог вещей. Сначала такими операциями занимались францисканские монахи, именовавшие свои учреждения «горой милосердия». Позже они стали называться ломбардами (поскольку многие из них были основаны в провинции Ломбардия).

Банковские организации в Европе были плохо защищены от произвола со стороны знатных должников, очень неохотно возвращавших долги. При этом использовались различные методы, в том числе угроза физической расправы с кредиторами, привлечение института инквизиции (обвинение в ереси) и т.п. Все это нередко приводило к банкротству кредитно-банковских компаний.

Кстати, католическая церковь постоянно апеллировала к христианским заповедям и призывала не взимать проценты по кредитам, хотя она сама являлась крупнейшим кредитором в Европе (например, монастыри ордена Тамплиеров), а в деятельности ломбардских банков участвовала папская курия, занимавшаяся ростовщическими операциями.

Среди самых известных банкирских домов в XIV-XV веках числились флорентийские компании Альберти и Медичи.

В Венеции и Генуе впервые в мире стали выпускаться государственные ценные бумаги (облигации), которые потом получили широкое распространение в других странах Европы. Кроме того, деловые круги в этих республиках начали активно использовать безналичные расчеты.

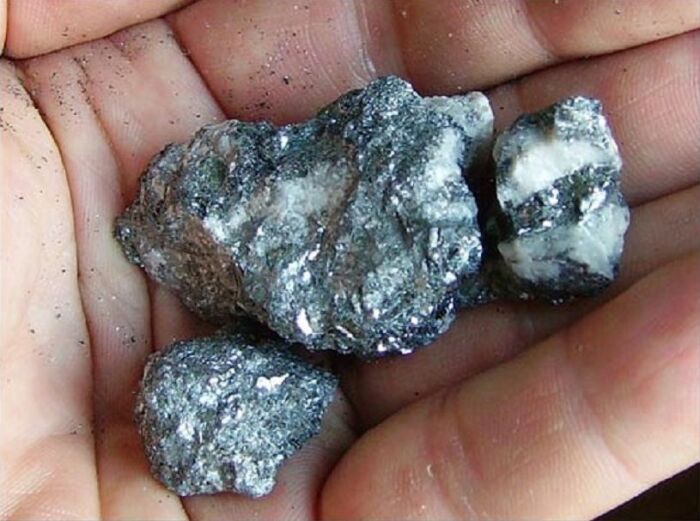

В истории денежного обращения большое значение имел сеньораж. Это понятие дословно означало пошлину за право печатания денег или прибыль от чеканки денег. В Средние века, когда основным видом денег являлись золотые и серебряные монеты, любой гражданин мог принести в казначейство соответствующее количество золота или серебра, чтобы из него отчеканили монеты. При этом золото или серебро могло быть не только в виде слитков, но и в форме готовых изделий из этих металлов (тогда их сначала переплавляли, а потом чеканили монеты). За эту процедуру казначейство получало определенную прибыль в виде пошлины, которая называлась «сеньораж», поскольку в те времена исключительным правом чеканки денег на своей территории обладали феодалы (сеньоры).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Деньги в средние века. Почему никто не платил золотом?

— Кувшин лучшего вина мне! – сказал Герой и кинул пригоршню золотых на барную стойку.

Тавернщик радостно схватил деньги и… Убежал скидывая на ходу фартук и крича:

— Забирай себе эту дыру болезный.

(С) Моделирование ситуации в которой фэнтезийный герой попал в реальное средневековье с деньгами.

Деньги двигатель экономики. Во все времена. За исключением времени, когда 99% населения были крестьянами, и многие за свою жизнь ни разу не покидали пределов своей деревни и трех соседних.

В средние века основной, товар производящей, единицей была деревня. Деревня производила все. Еду, одежду, средства передвижения (лошадьослик), инструменты (как правило деревянные, даже мотыги, железо стоило дорого), мебель (две скамьи, стул, стол), стройматериалы и проч.

В общем, деревня была такой вещью в себе. Сама себя обеспечивала всем необходимым, а излишки «добровольно» отдавало благородному правителю этих земель, который в ответ не вырезал ее население подчистую.

Те самые крестьяне

Эффективность сельского хозяйства в те времена была предельно низкая, по этой причине основная часть населения трудилась на полях. По этой же причине уровень товарооборота в деревне был необычайно низок.

Внутреннему рынку просто незачем было формироваться. Да, жена одного крестьянина могла шить рубахи по лучше, чем жена соседа, но это максимум могло послужить драйвером для обмена. Например, одной рубахи на кувшин местного эквивалента самогона или ту же деревянную мотыгу которую сосед делал чуть получше чем остальные.

В других деревнях производилось все тоже самое, плюс минус.

Деревянные инструменты

Таким образом не формировался спрос – зачем хотеть, что то что можешь выстругать сам? И как следствие предложение – моя мотыга конечно получше, но у соседа есть такая же, а маркетинг еще был не в ходу.

То же самое и касалось производства пищи. Как было сказано выше сельское хозяйство было низкоэффективным, крестьяне производили еду которой хватало, что бы не помереть с голоду и некий излишек, который забирал в виде налогов и оброков господин. Все. На рынок среднестатистическому крестьянину ехать было особо не с чем. К тому же такая поездка была чревата тем, что зоркий глаз господина мог отметить, что у одного из его подчиненных образовалась явно лишняя еда и реквизировать ее в будущем через повышение налогов и податей.

Подсчет оброка

Так как не было предпосылок для формирования рынка , то не возникала потребность и в деньгах в качестве инструмента. Вся торговля между крестьянами шла через обмен (если уж совсем припирало). А если нет потребности в деньгах то и денег нет.

Диаметрально противоположная ситуация была на феодальную ступеньку выше. Хозяин окрестных земель, как правило, получал эти земли не за красивые глаза а за обязательство. Обязательство в основном было военным. То есть местный рыцарьбарон, гордый владелец тридцати деревень, обязан был на доходы с этих деревень содержать отряд воинов и предоставлять его сюзерену.

И вот тут происходит явное формирование спроса. Солдатам нужно оружие, причем железное, броня, тоже желательно железная, и плата, помирать за спасибо мало кто хотел.

А кузнец-оружейник при этом не готов работать за брюкву. Хранить неудобно. И предпочитал работать за деньги.

При этом на первом этапе у нашего феодала денег нет. Но есть потребность и склад с брюквой. Что делает феодал? Правильно. Везет продавать брюкву в ближайший городок, ярмарку, порт.

Как правило не сам, а руками либо своего доверенного лица либо отряжает особо смышлёного крестьянина для этих целей.

Собственно в городке, дабы далеко не бегать уже имеется кузнец, который ждет когда брюква превратиться в деньги и счастливый рыцарь с мешком монет завалится к нему делать заказ.

Имеем следующую схему. Крестьянин производит брюкву, часть брюквы в виде налогов забирает феодал. Феодалу очень нужны деньги и не очень брюква. Он ее продает. На вырученные деньги закупает все, что нужно.

Тадам. Есть сформированный рынок.

А значит есть и деньги! Теперь касательно денег. По всему миру деньги представляли из себя как правило мелкую серебряную монету. Настолько мелкую что в Новгороде, например, она называлась «чешуя». И не всегда была именно монетой. К примеру на Руси в качестве оплаты использовали серебряные бруски «гривны», а если нужна была сдача с такого бруска то от него отрубали кусок.

Получался рубль. Такие дела.

В загнивающей предпочитали монеты. Моду на них им завезли еще древние римляне. Но все равно была некая мера. У каждого государства своя. Например в Англии этой мерой был Фунт стерлингов. Один фунт стерлингов в разное время 350-380 грамм серебра. Представлен был как правило монетами.

Которые взвешивали, перед каждой сделкой, так как до стандартизации было еще дальше, чем до маркетинга.

Но серебро, как и любой благородный металл, имеет свойство заканчиваться. По этому со временем монеты стали делать из сплавов (серебра с медью как правило), а за тем и вовсе решили от серебра в медных монетах отказаться.

Многие короли кстати предпочитал платить медью а налоги собирать серебром. Такая вот хитрая схема обогащения.

Хитрый король

И кстати, те же короли частенько обращались к использованию так называемых «кожаных денег». Когда серебро кончалось, золото было жалко, а медь отказывались принимать из-за лютой инфляции, король брал пергамент писал на нем что то типа, «выдать предъявителю десять фунтов серебра из казны, когда оное серебро в казне появится», подписывал и запечатывал. Вуаля, ассигнация готова.

А вот золотом нигде не расплачивались. Лишь в очень небольшие временные отрезки в ходу были золотые монеты. Которые очень быстро оседали в королевских деньгохранилищах и изымались таким образом из оборота. Золото в основном использовали в международной торговле и расчетах между государствами.

Данная иллюстрация от обратного. Так как правило не было.

В целом за свою жизнь среднестатистический крестьянин деньги мог увидеть только в виде медных мелких монет, те кто повыше сословием, включая ремесленников в городах, оперировали в основном серебром, а уж золото и вовсе в глаза видели только короли и высшее сословие.

Так, что если читаете роман в котором люди кидаются золотом на право и налево, задумайтесь о том, насколько автор разбирается в том, что пишет?

Всем добра! Понравилось? Ставим лайк. Тебе не сложно, автору приятно!

Источник: dzen.ru

Коровы и кольчуги: сколько в Средневековье стоил полный набор доспехов

В Средневековье жилось так себе, но были в ту эпоху и свои плюсы. Во-первых, тот кто в те времена объявлял войну, с высокой долей вероятности за ее ведение и отдувался лично в самом прямом, буквальном смысле. У какого-нибудь короля, графа или князя были все шансы оказаться в первой шеренге рыцарского строя или даже в строю пеших алебардщиков, как император Священной римской империи Максимилиан. Во-вторых, в Средние века не было всех этих блогеров, как ваш покорный слуга. Тем не менее, поразмышляем мы сегодня о самом интересном – о деньгах.

Сколько стоили доспехи? Много. |Фото: ya.ru.

Все мы любим деньги. И нам всегда интересно, как с этими самыми «деньгами» дела у людей обстояли в другие эпохи. Именно по этой причине на просторах интернета в блогерской среде существует особая разновидность развлечения: пересчитывание цен и доходов разных эпох на современные. При этом делаются «сложнейшие» арифметические расчёты на несколько печатных листов, выдвигаются не глупые и, казалось бы, абсолютно разумные тезисы (вроде привязки расчётов к ценам драгметаллов), после чего автором делается тот или иной вывод!

Производство доспехов в современной Швейцарии. |Фото: bugaga.ru.

Вот только вся эта математика сквозь века не просто имеет мало общего с действительностью… Она исключительно умозрительна, потому что человек, ведущий расчёты на коленке, не в состоянии учесть все многообразие факторов, воздействующих на экономику тогда и сейчас. При этом большинство «арифметиков» сами прекрасно понимают, что все их расчёты исключительно грубы и примерны в самом лучшем случае. В таком случае сразу же возникает вопрос: в чем ценность таких расчётов? А ее нет.

Можно считать в коровах. |Фото: fermeragronom.ru.

Нужно понимать главное. За века развития промышленности и научно-технического прогресса цены менялись на все, включая те самые драгметаллы, к которым так любят привязываться граждане, делающие подсчеты. Менялись технологии добычи железной руды и выплавки стали, производства доспехов и их компонентов. Все это меняло как минимум себестоимость воинского снаряжения.

Другими словами, производство кольчуги за века могло подешеветь на 30%, а производство коровы на 300%. Условно. Подобные вещи создают еще большую диспропорцию в любых попытках перерасчетов цен тогдашних на современные.

Доспехи разные бывают. |Фото: pxhere.com.

Простой пример. Согласно исследованиям, британского историка Кеннета Ходжеса, в XII веке кольчуга оценивалась примерно в 12 коров, а полный рыцарский доспех — в 24 коровы. Теперь открываем любой первый попавшийся магазин исторической реконструкции и находим там кольчугу и какой-нибудь полный набор доспехов.

Лично мне попался комплект латных доспехов графа Уорика Ричарда де Бошана XIV-XV веков. Это, конечно, совсем не то, что носили рыцари в Англии в XII веке, но в нашем случае это неважно, и дальше вы поймете, почему. Сколько сегодня стоит корова? В России 100-120 тысяч рублей. А реконструкторская кольчуга – около 40 тысяч рублей.

Кольчуги тоже. |Фото: papikpro.com.

Вот и получаем, что в Англии XII века кольчуга – 12 коров, а России XXI века – 0.3 коровы. Доспехи Ричарда де Бошана (это реконструкция, т.е. не какая-то «игрушка», настоящие доспехи) сегодня стоит 320 тысяч рублей. Это в лучшем случае 3 коровы. При этом в Англии XII века полный рыцарский набор – 24 коровы.

Более того, доспехи де Бошана XV века сильно сложнее и дороже того, что носили англичане в XII веке. Даже при учете того, что благодаря развитию промышленности в XV столетии себестоимость производства доспехов относительно XIV века упала. Другими словами, броня графского достоинства (граф – второй человек после короля) никак не стоила 3 коровы в XV веке и даже не стоила 24 коровы, стоила она сильно больше.

Перед вами примерно кольчуга XII века. |Фото: gyservices.com.

В такой ситуации появляется соблазн пересчитать цены в стоимости драгметаллов. Но подобное не добавит в расчёты ясности, а лишь внесет еще больше путаницы. Потому что цены на золото и серебро за одни только средние века менялись несколько раз.

Например, до первого Крестового похода золото и серебро были дефицитным товаром в Западной Европе, из-за чего торговля во многих местах была меновой (бартерной). При этом из документов мы знаем, что в эпоху Карла Великого полный набор снаряжения конного воина вместе с лошадью оценивался примерно в 30-32 коровы. Что с одной стороны не принципиально отличается от Англии XII века в фактическом выражении, зато мы знаем, что после похода в Святую Землю и перераспределения торговых путей на Средиземном море серебра в Европе стало гораздо больше.

И это не единственный пример: Крестовые походы, обнаружение серебра в Богемии, войны Итальянских государств, разграбление Нового Света испанцами – все это и многое другое на протяжении веков заметно меняло цены на серебро и золото. А потому любые попытки расчётов, увы, даже не приблизительны – они умозрительны.

Пересчитывать на серебро еще менее эффективно. ¦Фото: siqnalrp.ru.

В заключение можно сказать, что стоили доспехи очень много. Даже не говоря о том, что верхнего потолка цены у изделий, производящихся де-факто на заказ, – нет. Поместья большинства дворян только и работали на то, чтобы иметь возможность оснастить своего господина лошадьми, доспехами и оружием. В самом лучшем случае: рыцарский комплект – это минимум год труда целого поместья.

Крестьянин денег в руках как правило вообще не держал, но относительно его дохода в материальном выражении, рыцарский доспех для простого мужика – это как сегодня купить современный танк. В лучшем случае. А может даже боевой самолет.

А вот интересное видео с нашего канала:

В продолжение темы читайте про 5 утверждений о рыцарстве , которые навязали нам киношники.

Источник: novate.ru