Крупнейшим медно-молибден-порфировым золотоносным месторождением является Алмалыкское месторождение в Узбекистане [Голованов и др., 1988]. Алма- лыкское рудное поле включает месторождения Кальмакыр, Дальнее, Балыкты, Карабулак.

Оно входит в Кураминскую металлогеническую зону Среднего Тянь-Шаня. Рудное поле сложено интрузивными и вулканогенно-карбонатными породами девона-карбона. Скрытый глубинный разлом фундамента северо-западного направления маркируется выходами порфировых интрузивов и продуктами руднометасоматических процессов.

Алмалыкский сиенит-диоритовый массив сложен габбро, габбро-диоритами (I фаза), сиенит-диоритами, кварцевыми сиенитами, аляскита- ми (II фаза). Для медно-порфирового штокверкового оруденения наиболее благоприятными оказались монцониты, затем диориты и порфировые породы. На участках кварцевых порфиров рудный штокверк обычно выклинивается.

Порфировые штоки зональны по структуре, минеральному составу, распределению петрогенных и рудных элементов и температурному режиму становления [Голованов и др., 1988]. Апикальные части штоков сложены породами порфирового облика, более глубинные — порфирового и порфировидного, а внутренние — порфировидной и неравномернозернистой структур. С глубиной сокращается калиевость пород, содержания Cu, Mo, Zn, Pb, Ag, Au.

Медно-порфировые системы как основа для моделей рудно-магматических систем

Для рудных концентраций свойственна рудно-метасоматическая зональность: ядру богатых медных руд свойственны магнетит, гематит, халькопирит, молибденит, золото, серебро; внутренней зоне богатых медных руд — пирит, гематит, титаномагнетит, блеклая руда, сфалерит, галенит, халькопирит, молибденит, золото, серебро; промежуточной верхней зоне — пирит, халькопирит, молибденит. Ядро руд совмещается с ортоклазитами и низами филлизитов; внутренняя зона — с филлизитами и ранними пропилитами; верхняя зона — с поздними пропилитами (см. рис. 30, 31).

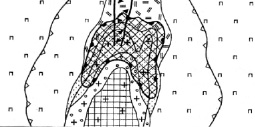

30. Модель метасоматической зональности в центральном сечении штокверка месторождения Дальнее (по И.М. Голованову и др.):

1 — кварцевые монцонит-порфиры, 2 — монцониты, 3 — разломы, 4 — кварциты, 5 — ортоклазиты, 6 — филлизиты, 7 — аргиллизиты. 8 — пропилиты

Рис. 31. Модель рудной зональности в центральном сечении штокверка месторождения Дальнее (по И. М. Голованову и др.):

1 — монцониты, 2 — диориты, 3 — кварцевые монцонит-порфиры, 4 — разломы, 5 — границы пород (а), границы зон (б), 6 — ядро медных руд, 7 — внутренняя зона, 8 — промежуточная, 9 — внешняя

Комплексные руды формировались в следующие стадии гидротермального процесса: магнетит-молибденитовую, пирит-халькопиритовую, халькопиритовую, полиметаллически сульфидную (халькопирит II, пирит II, сфалерит, галенит, блеклая руда). Золото многократно отлагалось в гидротермальном процессе (табл. 6) выделяется 3 генерации его: в сульфидах медно-молибденовой ассоциации золото субмикроскопическое, реже видимое до 0,3 мм, пробы 591. 900 %о; в полиметаллически- сульфидной в сфалерите, галените — Au-калаверит, креннерит; в кварц-золоторудной с кварцем, халькопиритом.

Медно-порфировые месторождения: критерии и признаки. Воскресенский К.И.

Медь Теллуровисмутит* Висмут* Висмутин* Золото* Айкинит* Серебро* Виттихенит* Олово* Бурнонит Стистаит* Матильдит* Кубанит Штромейерит* Дигенит* Кобальтин* Миллерит* Гессит*

На Кальмакыре золотое оруденение сосредоточено на верхних горизонтах до 120 м от поверхности и глубже 130 м.

Выделяются несколько горизонтальных линзообразных тел вокруг штока гранодиорит-порфиров. На месторождении Каульды распространены кварцево-золотые руды. Поздняя золоторудная ассоциация наложилась на минерализованные зоны медно-молибденового и свинцово-цинкового состава. Обычно золотоносные тела первичных руд приурочены к убогим и забалансовым медным рудам.

Модель золото-медно-порфирового Березняковского месторождения Урала

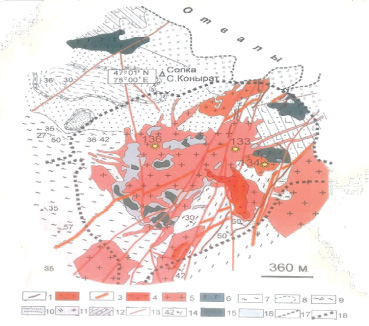

Рис. 32. Схематическая геологическая карта Березняковского месторождения (по А.И.Грабежеву и др., 2000):

1 — кварцевые диоритовые порфириты; 2 — субвулканические кварцевые андезитовые порфириты; 3 — туфы осадочно-вулканогенной толщи (Д3-С1); 4 — рудные тела; 5 — контур рудной зоны; 6 — границы пород; 7 — тектонические нарушения; 8 — скважины.

Околорудные порфириты сложены агрегатами хлорита (5-15 об.%), карбонатов (2-15 об.%), серицита (10-20 об.%), пирита и реликтов исходных пород. Среди рудных зон выделяются тела слюдисто-кварцевых или пирофиллит

кварцевых метасоматитов мощностью .60 м и пропилитов альбит-кварц- хлорит-карбонатного состава.

Рудная минерализация формировалась в две стадии: в раннюю пиритовую и позднюю полиметаллически сульфидную. Самородное золото I пробы 970. 984 %о с размерами частиц 0,005. 0,01 мм выполняет совместно с блеклой рудой интерстиции в агрегатах перекристаллизованного метасоматического пирита. Примеси в золоте представлены: Cu 0,08; Ag 2,19; ^ 0,12 %. В составе золото-теллуридно-полиметаллическисульфидного парагенезиса нахо

дится золото II пробы 800-860 %о, ртутистый электрум (Au 61,73%; Ag 23,59%; Hg 14,29%), редкие айкинит CuPbBiS3, гессит Ag2Te, алтаит PbTe, пильзенит Bi3Te4. Размеры выделений этих минералов не более 0,15 мм среди блеклой руды, кварца, пирита. Обычны срастания золота с гесситом.

Высокопробное золото I и блеклая руда выполняют интерстиции в пирите, а низкопробные золотины II и ртутистый электрум совместно с гесситом находятся в теннантите. Размеры золотин составляют 0,001. 0,02 мм. В высокопробном раннем золоте до 0,11 мас% фиксируется Pd и до 0,014 мас.% Hg.

Рис. 33. Геологический разрез Березниковского месторождения (по линии А-В, см. рис. 32).

Изучение метасоматических кварцев и карбонатов на основе кальцитдоломитового термобарометра свидетельствует о среднетемпературных условиях рудообразования при Т=320. 380°С, Р=0,8. 1,2 кбар. Формирование монтмориллонито- вой ассоциации слюд следовало при температуре 240..160°С и давлении 0,1. 0,4 кбар.

Формировались пирофиллит-кварцевые метасоматиты и затем происходила монтмориллонитизация слюд.

Для околорудных метасоматитов свойственны ассоциации парагонита и K-Na слюды с небольшим количеством серицита.

Выявлены участки, в которых слюда представлена гидропарагонитом и парагонит-смектитом, содержащих до 11. 27% монтмориллонитовых слоев в своем составе.

В метасоматическом ореоле месторождения слюды слагают 10. 20%, хлорит .15%, карбонаты 5. 20% породы. Ширина таких зон достигает 200 м. В таких бескарбонатных метасоматитах обособляются тела мощностью до 2. 60 м слюдистокварцевого или пирофиллит-кварцевого состава с сульфидами. Выделяются скопления карбонатных и кварц-карбонатных прожилков.

Пирофиллит-кварцевые метасо- матиты сопряжены с рудными телами. Мощность их достигает 60 м и более. Отношение K20:Na2O в них составляет 0,08. 0,82 и 0,06. 0,3 мас.%.

В зонах пирофиллиткварцевых метасоматитов нередко выделяются участки размером 0,1. 0,2 м очень тонкозернистого роговикового кварца, содержащие рудные скопления.

гранитоидах, а 0,05. 2,43 г/т отвечает гидротермальным концентрационным ореолам. Максимальное количество Pt до 500-2430 г/т установлено в рудных телах Березня- ковского месторождения.

Содержания Pd в измененных гранитоидах выше, чем Pt: 24. 210 мг/т. Следовательно, формирование объемных метасоматических ореолов сопровождалось значительным привносом Au, Pt, Pd, S с максимальной их концентрацией в меднорудных телах.

Протяженная по вертикали медно-золото-порфировая колонна формировалась в условиях пульсирующей флюидно-магматической деятельности мантийного источника. Вертикальная эволюция колонны сопровождалась активным взаимодействием восходящего флюидного потока с боковыми породами. В результате формировались гидротермально-метасоматические руды медно-полиметаллически-сульфидно-

порфирового и золото-редкометалльно-порфирового. Изучение изотопии серы свиде- тельствет об увеличении значений 534S в пирите от мезоабиссального Томинского к субвулканическому Березняковскому месторождению от -2.

-5 до +2. +6 %о. В апо- карбонатных породах в сульфидных рудах зафиксировано возрастание значений 534S пирита до +4. +9 %о. На участках распространения арсенопирита эти значения возрастают до +12. +16 %о.

Итак, Березняковское золото-порфировое месторождение надо относить к эпитермальному типу, представляющему верхний субвулканический срез общей золото- медно-порфировой колонны. Рудные тела приурочены к центральной части метасоматического ореола кислотного выщелачивания. Рудная ассоциация золото- теллуридно-полиметаллически сульфидных руд приурочены к зонам дробления и трещиноватости в метасоматитах.

Рис. 34. Распределение Au в

(по А.И.Грабежову и

Поля распространенности Au: I — в исходных диоритах, гранодиоритах, гранитах, адамеллитах; II — в пропилитизиро- ванных диоритах и вулканитах; III — в серицитизированных диоритах, серицитовых метасомати- тах; IV — в сульфидизированных серицитовых метасоматитах и вкрапленных медно-цинк-

серебряных сульфидных рудах

На рис. 34 показан график распределения золота в исходных и метасоматически преобразованных гранитоидах и в сульфидных рудах Березняковского месторождения. На графике обособилось

геохимическое поле сульфидизированных метасоматитов, что свидетельствует о перспективах золотого оруденения в данном рудном объекте.

Источник: uchebnikfree.com

Золото медно порфировый тип

Издание: УГГГА, Екатеринбург, 1998 г., 172 стр., УДК: 552.321+553.22+553.43 (470.5)

Язык(и) Русский

В пределах области несмесимости системы мусковит-парагонит установлено наличие гомогенной K-Na слюды (Na/(Na+K)= 0,64),находящейся в ассоциации с парагонитом и небольшим количеством мусковита. Температура образования слюд может превышать 320-380°С, давление 0,8-1,2 кбар. Присутствие этой уникальной трехслюдяной ассоциации в аподиоритовых слюдисто-кварцевых метасоматитах мезоабис-сального Северо-Томинского медно-порфирового и субвулканического As-Cu-Zn-Ag-Au Березниковского месторождений, находящихся в соседних тектонических блоках Томинского медно-порфирового рудного узла (Южный Урал), свидетельствует о принадлежности этих месторождений к различным уровням глубинности единой протяженной по вертикали медно-порфировой колонны. Вертикальная эволюция ювенильного первично существенно натрового флюидного потока сопровождается возрастанием в нем параметров K/Na, K/Rb, 18O, 34S за счет взаимодействия с вмещающими толщами. Детально охарактеризованы гранитоид-ный магматизм и месторождения рудного района.

Работа выполнена и опубликована при финансовой поддержке ФЦП “Интеграция”,’ Российские университеты” и РФФИ.

Книга рассчитана на специалистов в области рудных месторождений и металлогении. Она может быть использована студентами старших курсов вузов геологического профиля.

Тематика Геохимия, Петрография, Полезные ископаемые

Метки Березняковское месторождение, Медно-порфировые месторождения, Метасоматическая зональность, Мусковит, Парагонит, Северо-Томинское медно-порфировое месторождение, Томинский медно-порфировый рудный узел, Урал

Источник: www.geokniga.org

Золото медно порфировый тип

В статье были рассмотрены основные геологические характеристики медно-порфировых месторождений, а именно Коунрадского, Калькамырского, Бощекульского, для создания классификационных признаков, с помощью которых можно отнести разведанные месторождения к тому или иному типу. Проанализировав характеристики и признаки месторождений, авторы составили таблицу классификационных признаков. Можно заметить, что месторождения Коунрадского и Калькамырского типов объединяет то, что они связаны с интрузиями габбро-диорит-гранодиоритовой, габбро-сиенито-диоритовой и близких им формаций. Также в статье рассмотрены геологические аспекты, существующие типы месторождений полезных ископаемых Казахстана, физические свойства горных пород, локализации, оруденения и видов формаций горных пород, метасоматические изменения вмещающих горных пород, а также их трещиноватость.

оруденение

экзоконтакты

пропилитизированные

вмещающие породы

метасоматиты

1. Котляр В.Н. Типы месторождений, связанные с палеовулканизмом // Рудоносность вулканогенных формаций. – М., 1965. – С. 7–30.

2. Генезис эндогенных рудных месторождений. – М.: Недра, 1968. – 719 с.

3. Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения. (Закономерности размещения икритерии прогнозирования). – Л.: Недра, 1978. – 275 с.

4. Месторождения меди в Казахстане: справочник. – Алматы, 1997. – 157 с.

5. Сотников В.И. Геолого-промышленные типы рудных месторождений. – СПб.: Недра, 1994.

Порфировые месторождения относятся к числу главных источников Cu, Mo, а также Ag, Sn при сопутствующих Re, W, In, Pt, Pd и Se. На их долю приходится от 50 до 60 % мирового производства меди и более 95 % мирового производства молибдена.

Для создания классификационных признаков, с помощью которых можно отнести разведанные месторождения к тому или иному типу рассмотрим основные геологические характеристики медно-порфировых месторождений: Коунрадского, Калькамырского, Бощекульского.

Месторождения коунрадского типа. Вторично-кварцит-аргиллизитовые и аргиллизит-березитовые медно-порфировые месторождения, локализуются среди вулканических пород орогенного ряда формаций (порфировая группа), что соответствует случаю формирования молибденово-медного оруденения в верхнем структурном этаже. По форме – это штоки, дайки, силлы, некки, сложенные одной-двумя разновидностями пород, представленных гранодиорит-порфирами, кварцевыми монцонит-порфирами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами и др. (таблица). В ряде случаев устанавливается, что подобные субинтрузивные тела являются апофизами крупных глубинных батолитов [1, 2].

Оруденение локализуется как непосредственно в порфировых интрузиях, развиваясь преимущественно вдоль их контактов, так и в зонах экзоконтактов среди вулканических пород. При этом центральные части порфировых интрузий, слагающие «ядро» штокверковых тел, часто представлены относительно слабоизмененными, пропилитизированными, окварцованными породами, не содержащими практически рудной минерализации.

Главные рудные минералы – пирит, халькопирит, молибденит, халькозин, энаргит, блеклая руда; второстепенные – сфалерит, галенит, борнит, магнетит.

Метасоматические изменения вмещающих пород в месторождениях этой группы проявлены очень интенсивно. По кислым и средним эффузивам широко развиты серицит-кварцевые метасоматиты – березиты; монтмориллонит-каолинитовые и гидрослюдисто-каолинитовые метасоматиты – аргиллизиты; монокварцевые, диаспор-серицитовые, алунит-серицитовые и другие фации вторичных кварцитов.

Классификация основных признаков медно-порфировых месторождений

Медно-молибденовое. Приурочено к штокам или дайкам гранодиорит-порфиров, монцонит-порфиров

Золото-молибден-медно-колчеданное связано с габбро-диорит-тоналитовым комплексом

Среди вулканических пород орогенного ряда формаций

В многофазных плутонах и мелких интрузивных телах, прорывающих вулканогенные, интрузивные или метаморфические породы

В пределах эндо- и экзоконтактов зон субинтрузивных тел

Магматические образования, связанные с оруденением

Штоки, дайки, силы, некки, сложенные гранодиорит-порфирами, кварцевыми монцонит-порфирами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами

Штоки, дайки, гранодиорит-порфиры, монцонит-порфиры

Метасоматические изменения вмещающих пород

По кислым и средним эфузивам; развиты серицит-кварцевые метасоматиты-березиты, монтмориллониты-каолинитовые метасоматиты-аргиллизиты; монокварцевые диаспор-серицитовые алунит-серицитовые и фации вторичных кварцитов

В гидротермально-измененных породах, представленных кварцевыми, серицит-кварцевыми, биотит-калишпатовыми, каолинит-монтмориллонитовыми метасоматитами

Во внешних и промежуточных зонах: альбит, хлорит, эпидот, карбонаты, серицит, кварц, во внутренних: кварцевые метасоматиты с пумпеллиитом, пренитом в одних месторождениях, биотовых, биотит-хлоритовых, карбонат-хлоритовых – в других

Кольцевые структуры с морфологией субинтрузивных тел, системы дорудных трещин, конически-кольцевых систем

Трещины, выполненные дайками; к более мелким приурочены прожилки; дайки и гранодирит-порфиры выполняют трещины

Субинтрузивные тела контролируются зонами глубинных разломов

Главные рудные минералы

Пирит, халькопирит, молибденит, халькозин, энаргит

Халькопирит, ангидрит, кварц, сфалерит, галенит, блеклые руды

Второстепенные рудные минералы

Сфалерит, галенит, борнит, магнетит

Гематит, цеолит, барит

Борнит, галенит, сфалерит, пирротин

Месторождение Коунрад является наиболее характерным медно-порфировым месторождением вторично-кварцит-аргиллизитовой формации.

Плутоногенные месторождения кальмакырского типа. К медно-порфировым месторождениям аргиллизит-гумбеитовой формации отнесена большая группа промежуточных по составу медно-молибденовых и молибденово-медных месторождений, локализующихся в одних случаях в крупных многофазных плутонах, в других – в более мелких интрузивных телах, прорывающих вулканогенные, более ранние интрузивные или метаморфические породы. Типичным представителем месторождений этого типа является месторождение Алмалыкского района – Кальмакыр.

В месторождениях этого типа оруденение приурочено к поздним штокообразным телам или полям развития даек гранодиорит-порфиров, монцонит-порфиров и локализуется в зонах их эндо- и экзоконтактов. В одних случаях тела порфировых интрузий и даек рассматриваются как поздние дифференциаты тех же плутонов; в других они значительно оторваны во времени от вмещающих их интрузивных пород и могут принадлежать к значительно более поздним по времени образованиям интрузивным комплексам

Рис. 1. Схема геологического строения месторождения Коунрад

Оруденение приурочено к зонам широко проявленных гидротермально измененных пород, представленных кварцевыми, серицит-кварцевыми, биотит-калишпатовыми, каолинит-монтмориллонитовыми метасоматитами.

Месторождения этого типа формируются в условиях больших глубин, чем месторождения Коунрадского типа. Контуры рудных тел обычно нечеткие. Максимальные концентрации рудной минерализации могут быть приурочены к эндо- и экзоконтактам порфировых интрузий, что определяется в первую очередь физико-механическими свойствами слагающих их пород.

На месторождении Кальмакыр рудный штокверк развивается в основном во вмещающих сиенито-диоритах, а в гранодиорит-порфирах он становится убогим и лишь местами рудные минералы образуют промышленные концентрации.

Крупные трещины, выполненные дайками, и более мелкие, к которым приурочены прожилки, образуют выдержанные системы, закономерно ориентированные по отношению к главным региональным структурам.

Месторождения Коунрадского и Калькамырского типов объединяет то, что они связаны с интрузиями габбро-диорит-гранодиоритовой, габбро-сиенито-диоритовой и близких им формаций.

Пропилитовые месторождения бощекульского типа. К молибденово-медной пропилитовой формации отнесены менее распространенные по сравнению с двумя предыдущими группами, существенно медные, реже молибденово-медные месторождения прожилково-вкрапленных руд, также связанные с порфировыми интрузиями. Порфировые интрузии, как и вмещающие эффузивы, представлены более основными по сравнению с предыдущими типами разностями: диоритовыми порфиритами, плагиогранитами, кварцевыми диоритами и т.п., которые являются поздними дифференциатами интрузий габбро-диоритовой, габбро-диорит-плагиогранитовой формаций или подводящими каналами вулканогенных образований [3]. Месторождения именно этого типа были отнесены в свое время к медно-порфировым [4], отметившим, что в истории развития геосинклиналей медно-пор фировые месторождения формируются дважды: в конце ранних и в конце поздних этапов. Как пример первых им был назван Бощекуль.

Рис. 2. Месторождение Кальмакыр в Узбекистане: 1 – рудоносный порфировый интрузив; 2–3 – магматические образования месторождения Кальмакыр: 2 – шток кварцевых монцонит-порфиров, 3 – монцониты; 4 – брекчиевая трубка; 5 – кварцевое ядро; 6 – кварц-биотит-калишпатитовая зона; 7 – кварц-серицитовая, кварц- хлорит-серицитовая зона (филлизиты); 8 – зона аргиллизации; 9 – пропилитовая зона; 10 – границы ореола интенсивной пиритизации; 11 – контуры промышленных руд

Оруденение локализуется в пределах эндо- и экзоконтактовых зон субинтрузивных тел, отличающихся, как правило, простым строением и небольшими размерами. Подобные субинтрузивные тела рассматривают как комагматы пород спилит-кератофировой формации, например Бощекульский массив [4, 5]. Рудная минерализация представлена вкрапленностью и прожилками халькопирита, пирита, в небольших количествах встречается молибденит, борнит, галенит, сфалерит, в отдельных месторождениях – пирротин и другие минералы, приуроченные к разнообразным по составу метасоматическим породам (биотитовым, хлорит-биотитовым, кварцевым и др.).

Одной из наиболее характерных особенностей медно-порфировых пропилитовых месторождений является тесная взаимосвязь их с колчеданным оруденением, проявляющимся в одних случаях в пределах тех же металлогенических зон, в других – в тех же рудных районах или полях. Синхронно с вулканическими породами эвгеосинклинальных зон в структурно благоприятных участках, в частности в интрагеоантиклинальных поднятиях, могут формироваться более крупные по размерам интрузивные тела, в связи с которыми также проявляется молибденово-медное оруденение. Это интрузии габбро-диоритовой и габбро-плагиогранитной формаций, часто представленные недифференцированными или слабодифференцированными телами, характеризующимися преобладанием в них натрия над калием, т.е. являющимися производными базальтоидного магматизма.

В качестве типового для месторождений этой группы можно указать описанное выше месторождение Бощекуль.

В заключение можно отметить, что были описаны три типа медно-порфировых месторождений и были выявлены основные признаки типов медно-порфировых месторождений, которые сравнительно отличаются друг от друга. Но также можно судить о том, что есть и сходство между ними, как, например, то, что месторождения Коунрадского и Калькамырского типов связаны с интрузиями габбро-диорит-гранодиоритовой, габбро-сиенито-диоритовой и близких им формаций.

Рис. 3. Эксплозивные брекчии на золото-медно-порфировом месторождении Бощекуль

Таким образом, были рассмотрены не только медно-порфировые месторождения Казахстана, но и месторождение Узбекистана.

Рецензенты:

Исабек Т.К., д.т.н., заведующий кафедрой РМПИ им. Сагинова, Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда;

Низаметдинов Ф.К., д.т.н., заведующий кафедрой Маркшейдерского дела и геодезии, Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда.

Работа поступила в редакцию 10.04.2015.

Источник: fundamental-research.ru