В пределах Фадеевского рудно-россыпного узла (Россия, Приморский край) при детальном изучении черносланцевых пород авторами статьи удалось выделить золото-платиноидно-киноварную ассоциацию (Au-Pt-HgS) и охарактеризовать ее минеральный состав. В основе ее состава ртутистое золото, морфологически оно представлено тремя видами: 1) примазки на ильменитах; 2) фрактальные кристаллы и 3) сфероидальные образования. При детальном изучении тяжелой фракции этой ассоциации в пробах были обнаружены «минералы спутники» природной амальгамы, такие как самородные медь, свинец, цинк, вольфрам и их соединения с углеродом (карбиды – муассонит, когенит). С применением методов сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа исследована структура и состав перечисленных фаз. Сопоставляя результаты исследований по морфологии выделения амальгам золота, самородных металлов и их карбидов; по преобладанию округлых сфероидальных микрокристаллических агрегатов; по присутствию рудных фаз и углерода, можно предположить, что обогащение изученных углеродистых толщ рудными компонентами происходило в результате конденсации высокотемпературных углеродизированных металлоносных флюидов, что весьма характерно для тектонических процессов, проходящих на границе Лаоелин-Гродекоского и Ханкайского массивов (террейнов).

Минералы – спутники золота. Берёзовское месторождение. Видеоэкскурсия

самородные металлы

интерметаллиды

1. Васильев В.И. Минералогия ртути. Ч.1 Самородные металлы и их твердые растворы, амальгамиды, арсениды, антимониды, теллуриды, селениды. – Новосибирск: Изд-во: СО РАН «Гео», 2004. – 150 с.

2. Винокуров С.Ф., Новиков Ю.Н., Усатов А.В. Фуллерены в геохимии эндогенных процессов // Геохимия. – 1997. – № 9. – С. 937–944.

3. Галимов Э.М., Миронов А.Г., Жмодик С.М. Природа углеродизации высокоуглеродистых пород Восточного Саяна // Геохимия. – 2000. – № 4. – С. 355–360.

4. Дистлер В.В., Юдовская М.А., Диков Ю.П. и др.// Материалы годичной сессии МО РМО. – М., 2007. – С. 145–150.

5. Медведев Е.И. Самородные металлы в углеродсодержащих породах Фадеевского рудно-россыпного узла // Молодой ученый. – 2012. – T. 1. – № 11 (46). – С. 134–137.

6. Молчанов В.П., Ханчук А.И., Медведев Е.И., Плюснина Л.П. Уникальная ассоциация природной амальгамы золота, киновари, самородных металлов и карбидов Фадеевского рудно-россыпного узла, Приморье // Доклады Академии наук. 2008. Т. 422. № 4. С. 536–538.

7. Наноминералогия. Ультра и микродисперсное состояние минерального вещества Под ред. Н.П.Юшкина, А.М. Асхабова, В.И. Ракина. – СПб.: Наука. 2005. – 581 с.

8. Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование. – М.: Наука, 1986. – 155 с.

9. Рябчиков И.Д., Новгородова М.И. Восстановленные флюиды в гидротермальном рудообразовании // Докл. РАН. – 1981. – Т. 258. – № 6. – С. 1453–1456.

10. Ханчук А.И., Голозубов В.В., Бялобжевсский С.Г. // Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России. – Владивосток: Дальнаука, 2007. – Т. 1. – С. 93–225.

Спутники золота, химия вторичных месторождений и основы месторождений платины. часть 3

11. Ханчук А.И., Плюснина Л.П., Молчанов В.П., и др. // Тихоокеанская геология. – 2007. – № 1. – С. 70–80.

12. Shi, N.C., Bai, W.J., and Li, G.W. (2005) Crystal chemistry of metallic carbides in the depth of Earth. Earth Science Frontiers, 12, 29–35

Фадеевский рудно-россыпной узел, расположенный на юге Дальнего Востока, относится к одному из старейших золоторудных объектов Приморья. Многолетняя добыча благородных металлов привела к практически полной отработке объекта, но его потенциал далеко не исчерпан судя по полученным новым минералого-геохимическим данным, и продолжает привлекать особый интерес исследователей.

Изучаемая площадь расположена на границе Лаоелин-Гродекоского и Ханкайского массивов (террейнов) [10]. В ее геологическом строении принимают участие силурийские (S1-2) отложения (базальто-кремнисто-туфогенными, кремнисто-глинистыми, аргиллитовыми и туфогенно-песчаниковыми породами), которые перекрываются вулканогенно-осадочными толщами и эффузивами кислого состава пермского (Р1-2) возраста. Особый интерес представляют породы вулканогенно-терригенного комплекса, в котором встречаются горизонты черных сланцев, эти породы прорваны на юге крупными массивами гранитоидов, а на севере – небольшими телами габброидов и сиенитов.

Ранее на площади Фадеевского узла были известны две минерально-геохимические ассоциации: первая – Hg–Cu–Pd, содержащая золото, минералы элементов платиновой группы и хромиты, генетически связанные с основными и ультраосновными (базиты) породами; вторая – Au–Ag–Fe–S, состоящая из золота, сульфидов и кварца, связана с деятельностью гранитоидного магматизма Детальное изучение черносланцевых пород позволило авторам выделить третью золото-платиноидно-киноварную ассоциацию – Au–Pt–HgS и охарактеризовать ее минеральный состав. Рассмотрим более детально новый тип.

Основной задачей данной работы было уточнение минералого-генетических критериев, заложенной в минералах необычной золото-платиноидно-киноварной ассоциации. Для этого в 2012 году на территории узла были проведены полевые работы по изучению черносланцевых пород: отобраны пробы и протолочки горных пород и отмыты шлихи из рыхлых отложений узла.

Полученный материал прошел стадию разделения на концентраты с применением методов гравитации, магнитной и электромагнитной сепарации. Были получены и изучены три вида концентратов магнитная, электромагнитная и немагнитная фракции. Магнитная фракция в основной массе представлена магнетитом; электромагнитная – ильменитом и хромитом; немагнитная – цирконом и сфеном. Сульфидные минералы встречаются во всех трех фракциях и представлены в основном пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, молибденитом; реже отмечаются находки касситерита и вольфрамита; иногда – минералы висмута, пирротина и рутила.

Основу ранее неизвестной золото-платиноидно-киноварной ассоциации составляет ртутистое золото. Применение для изучения золота методов сканирующей атомно-силовой микроскопии позволило выделить три морфологических типа: 1 – примазки на ильменитах; 2 – фрактальные кристаллы и 3 – сфероидальные образования.

1. Примазки на ильменитах. При изучении поверхности зерен ильменита, одного из основных минералов электромагнитной фракции, были обнаружены пленки микро-наноразмерных обособлений природной амальгамы золота. Площадь этих пленок составляет от 68 до 79 мкм, а толщина – 100–300 нм. Установлено, что состав пленки довольно однороден по всей поверхности; кроме золота (85–88 мас. %) и ртути (3–7 мас. %), в них присутствуют примеси C, N, O, Ti и Fe, не превышающих первые мас. %.

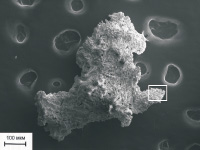

2. Фрактальный тип кристаллов. Представлен угловатыми скульптурными формами (рис. 1, а). В разных точках замеров этих кристаллов установлены вариации состава в сравнительно узком диапазоне (табл. 1).

На снимке увеличенного фрагмента зерна аурамальгамы (рис. 1, б) хорошо видна рыхлая разветвленная структура, обусловленная расположением разноориентированных микроразмерных кристаллических фракталов. Интересной особенностью фрактальных кристаллов является наличие в них характерных микро-нанометрических граней роста на боковых поверхностях. Ширина этих граней составляет 200–350 нм. Пористая структура амальгамы золота и отсутствие матрицы, вероятно, свидетельствует о том, что кристаллизация благородного металла происходила из флюида (аэрозоля) существенно газового состава, вследствие чего кластеры захватывали свободное пространство [1, 6].

а  б

б

Рис. 1 Скульптурный ансамбль (а) микрокристаллов природной амальгамы и его увеличенный фрагмент (б) с элементом микропористой текстуры

Иногда на поверхности аурамальгамы покрыты микро-нанопленкой пленкой (толщиной 300–400 нм), имеющей следующий химический состав: O – 40 мас. %, Fe – 35 мас. % и Si, Al – в сумме до 7–8 мас. %. Формирование таких пленок многие исследователи связывают с проявлением более поздних низкотемпературных окислительных процессов. Возможно, в данном случае пленка является связующим звеном между микрочастицами киновари и микро-наносфероидами аурамальгамы, химический состав которых представлен в таблице.

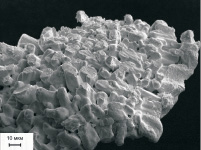

3. Сфероидальные образования. Это разновидность амальгам золота, представленная шаровидными обособлениями, покрытыми углеродсодержащей оболочкой темно-серого цвета (рис. 2). Сами золотые частицы, не покрытые оболочкой, хорошо окатаны. Возможно, это связано с их перемещением в водных потоках внутри «прочных контейнеров», в качестве которых выступала углеродсодержащая оболочка.

Относительная целостность углеродсодержащей оболочки может указывать на формирование таких зерен вблизи к коренному источнику [6].

Химический состав киновари и природной амальгамы золота

Источник: fundamental-research.ru

Минералы золота

Переменный с вариациями в довольно широких пределах, но обычно с преобладанием золота. Типичные примеси в самородном золоте— серебро, медь, железо; в малых количествах присутствуют мышьяк, висмут, теллур, селен и другие элементы. Содержание золота в зернах самородного металла составляет 75—90 % (чаще всего около 85 %)серебра—1 — 10 % (иногда до 20 % и даже 40 %), железа и меди — до 1 %. В медных рудах иногда встречается медистое золото, в медно-никелевых рудах — палладистое, платинистое, родистое золото.

Из минералов золота являющихся химическими соединениями известны теллуриды золота (калаверит АиТе2, сильванит AuAgTe4, креннерит AuAgTe2, петцит Ag3AuTe2 и др.), а также ауростибит AuSb2. Из всех известных минеральных форм золота (свыше 20) основное промышленное значение имеет самородное золото. Остальные минералы золота встречаются редко.

Золото это минерал в рудах самородное находится в виде разнообразных, обычно неправильных по форме выделений:, крючковатых, проволочных, прожилковых, губчатых, чешуйчатых, дендритных, зернообразных и т. д. Крупность частиц самородного золота изменяется в широком диапазоне — от мельчайших частиц невидимых даже под микроскопом, до гигантских самородков массой 10—100 кг. Последние однако встречаются исключительно редко. Подавляющая масса золота присутствует в рудах в виде мелких частиц, обычно мельче 0,5—1,0 мм.

Крупность золота — одно из его важнейших технологических свойств. Исходя из поведения золота в последующих технологических операциях, принято различать крупное ,(+70 мкм), мелкое (—70+1 мкм) и тонкодисперсное (—1 мкм) золото. Последнее обычно характерно для сульфидных руд.

Золото как минерал при измельчении руды освобождается от связи с минералами, образующиеся свободные золотины легко улавливаются при гравитационном обогащении, но плохо флотируются и медленно растворяются при цианировании. Мелкое золото в измельченной руде частично находится в свободном состоянии, а частично — в сростках с другими минералами. Мелкое свободное золото хорошо флотируется, быстро растворяется при цианировании, но с трудом извлекается гравитационными методами обогащения. Мелкое золото в сростках также успешно переходит в раствор при цианировании, но почти не извлекается при гравитационном обогащении. Флотационная активность такого золота определяется флотационной активностью связанного с ними минерала.

Золота минералы в тонкодисперсном состоянии, ассоциированное в большинстве случаев с сульфидами, при измельчении руды вскрывается лишь незначительно, основная его масса остается в минералах-носителях, чаще всего в пирите и арсенопирите. При цианировании такое золото не растворяется, в процессах гравитационного и флотационного обогащения извлекается вместе с минералами-носителями. Руды, содержащие тонкодисперсное золото, относятся к категории упорных и перерабатываются специальными методами.

Из сказанного следует, что крупность золота является одним из основных факторов, определяющих технологическую схему переработки золотосодержащей руды.

Довольно часто частицы золота покрыты пленками из оксидов железа или марганца, аргентит ( Ag2S) , ковеллин (CuS) , галенит (PbS) и некоторых других минералов . Плёнки на золотах могут образоваться также в результате наклёпа минеральных частиц в процессе измельчения руды . Поведение такого золота в технологических операциях зависит от характера пленок.

Сплошные и плотные плёнки препятствуют растворению при цианировании. Если покрытия пористы или занимают только часть поверхности , то цианирование возможно, но протекает с меньшей скоростью . При гравитационном обогащении крупное, покрытое пленками золото, подает в концентрат, однако, дальнейшее извлечение его из концентрата требует применения специальных методов. При флотационном обогащении золотины с покровными образованиями, как правило, флотируется хуже, чем с чистой поверхностью. Наличие плёнок на золотине необходимо учитывать при выборе технологической схемы переработки руды.

Вы читаете, статья на тему минералы золота

Похожие страницы:

Что такое медистые руды золота Это довольно распространенный тип золотосодержащих руд. Присутствие минералов меди сильно осложняет процесс цианирования, повышая расход.

Что такое кварцевые руды золота Из золотосодержащих руд различных типов кварцевые наиболее просты в технологическом отношении. На современных золото извлекательных.

ОБОГАЩЕНИЕ ЗОЛОТА Если исключить золото, растворенное в воде морей и океанов, добыча которого пока невыгодна из-за малости концентрации, то основная.

Агломерация платиновых металлов Азотнокислое серебро Амальгамация золотых руд Аффинаж золота и серебра Аффинаж платиновых металлов Аффинаж серебра Вторичное серебро и.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ РУД В настоящее время золото и серебро извлекают из коренных руд либо с помощью гидрометаллургических.

Понравилась статья поделись ей

Leave a Comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник: znaesh-kak.com

Описание минералов класса самородных элементов: золото, серебро, платина, медь

ЗОЛОТО — минерал, самородный элемент, благородный металл.Свойства: Сингония: Кубическая. Состав (формула): Au. Цвет:Цвет золота от ярко-золотисто-жёлтого до красновато-золотистого и бледно-жёлтого. Меняется в зависимости от содержания примесей.Цвет черты (цвет в порошке): Золотисто-жёлтый, металлический.

Прозрачность: Непрозрачный. Спайность: Отсутствует (весьма несовершенная). Излом: Неровный. Блеск: Металлический. Твёрдость: 2,5-3. Удельный вес, г/см 3 : 15,5-19,3.

Особые свойства:Золото обладает большой ковкостью, высокой тепло- и электропроводностью. Золото не растворяется в кислотах, за исключением царской водки. Золото растворяется в синильной кислоте и реагентах, выделяющих свободный бром и хлор.

Форма выделенияКристаллы золота встречаются редко, представлены преимущественно октаэдрами, реже — ромбододекаэдрами, кубами. Плоскости граней кристаллов золота обычно неровные, тусклые, иногда обладают штриховкой, параллельной ребрам октаэдра. Для золота характерны сростки и двойники.

Чаще всего золото наблюдается в виде зерен неправильной формы, заключенных в рудной или кварцевой массе. Размеры их различны, однако чаще Всего встречаются зерна микроскопической размерности. В россыпях речных долин иногда находят самородки золота массой от нескольких граммов до десятков килограммов.

В зонах выветривания рудных месторождений иногда находили мелкие самородки золота вторичного происхождения сталактитообразной формы. В пустотах в рудах коренных месторождений наряду с кристаллами встречаются кристаллические сростки золота дендритообразной формы и пластины сетчатого рисунка.

Основные диагностические признакиДля золота отличительными признаками являются характерный золотисто-жёлтый цвет, большая ковкость, низкая твердость (легко режется ножом), высокий удельный вес и неокисляемость в поверхностных условиях. От похожих на него халькопирита, пирита, миллерита отличается характерным оттенком цвета, сильным блеском.Сопутствующие минералы Кварц, арсенопирит, пирит, халькопирит, блеклые руды, теллуриды, галенит, сфалерит. ПроисхождениеЗолото распространено, главным образом, в гидротермальных месторождениях, связанных с интрузивными и вулканическими породами кислого и среднего состава.

Крупные месторождения золота находят в терригенных толщах (Сухой Лог, Мурунтау, Наталкинское и др.). Золото гидротермальных месторождений выделяется в числе последних минералов, часто приурочено к микротрещинам в ранее образованных минералах, зачастую приурочено к скоплениям пирита и арсенопирита. Существенная доля золота добывается из россыпных месторождений (россыпи Якутии, Колымского края, Чукотки, Аляски, Калифорнии и др.). Крупнейшее золоторудное месторождение Витватерсранд (ЮАР) расположено в древнейших метаморфизованных конгломератах — предполагается, что изначально они представляли собой золотые россыпи.

СЕРЕБРО — минерал, самородный элемент, благородный металл. Свойства: Сингония: Кубическая. Состав (формула): Ag. Цвет:Цвет серебра на свежем сколе серебряно-белый, иногда с кремовым оттенком. Поверхность часто покрыта чёрным налётом.Цвет черты (цвет в порошке): Металлически блестящая.

Прозрачность: Непрозрачный. Спайность: Отсутствует (весьма несовершенная). Излом: Занозистый, Крючковатый. Блеск: Металлический. Твёрдость: 2,5. Удельный вес, г/см 3 : 10,1-11,1. Особые свойства:Серебро весьма ковко, расплющивается в тонкие листочки. Растворяется в азотной кислоте.

От сероводорода чернеет.Форма выделенияСамородное серебро в виде правильных кристаллов встречается крайне редко. Для серебра характерны моховидные, проволочные, волосовидные формы. Обычны агрегаты в виде перистых дендритов, тонких неправильных листочков и пластин. Наиболее распространены неправильной формы зерна и самородки — крупные сплошные скопления.

Основные диагностические признакиСеребро узнается по цвету, блеску, характерному излому, удельному весу, ковкости. От платины серебро отличается меньшими удельным весом и твёрдостью. Часто сопровождающие серебро акантит и аргентит характеризуются более темным свинцово-серым или черным цветом.Сопутствующие минералы Кальцит, галенит, аргентит, акантит, прустит, пираргирит, другие сульфосоли серебра, свинца, минералы кобальта, никеля.ПроисхождениеСеребро встречается в гидротермальных месторождениях, а также образуется в поверхностных условиях, в зонах окисления серебряных месторождений в качестве продукта разложения серебросодержащих минералов и восстановления его из растворов органическими соединениями.

ПЛАТИНА- минерал, самородный элемент, благородный металл. Свойства: Сингония: Кубическая. Состав (формула): Pt. Цвет: Цвет платины от светло-стально-серого до тёмно-серого.Цвет черты (цвет в порошке): Металлический, серый. Прозрачность: Непрозрачный.

Спайность: Отсутствует (весьма несовершенная). Излом: Неровный. Блеск: Металлический. Твёрдость: 4-4,5. Удельный вес, г/см 3 : 15-19. Особые свойства: Платина хорошо проводит электричество. Чистая платина немагнитна, однако, её разновидности: поликсен, тетраферроплатина — магнитны.

Форма выделенияПлатина обычно наблюдается в виде зёрен неправильной формы. Редко встречаются мелкие кристаллы платины, как правило, кубической формы. Иногда кристаллы платины образуют двойники срастания и прорастания. Известны скелетные кристаллы платины. Отдельные зёрна платины часто группируются, образуя сплошные массы — самородки.

Основные диагностические признакиВнешне платина больше всего похожа на самородное серебро и самородное железо. От серебраплатина отличается повышенным удельным весом, твёрдостью, тем,что не растворяется в кислотах (кроме царской водки), не плавится под паяльной трубкой. От самородного железа платину также отличает нерастворимость в кислотах.

Сопутствующие минералы Пирротин, халькопирит, пентландит, оливин, пироксены, хромшпинелиды. ПроисхождениеПлатина, как и другие минералы группы платины, встречается в магматических месторождениях, генетически связанных с ультраосновными и основными породами.

Поликсен и иридистая платина встречаются среди дунитов в тесной связи с хромпшпинелидами. Палладистая платина преимущественно встречается в основных магматических породах (норитах, габброноритах) в ассоциации с сульфидами:пирротином, халькопиритом, пентландитом.

В поверхностных условиях при разрушении коренных месторождений и платиноносных пород образуются россыпи платины.ПрименениеПлатина в силу своих уникальных свойств (тугоплавкости, устойчивости к химическим воздействиям) находит широкое применение в технике, ювелирном и зубоврачебном деле, несёт монетарную функцию. Платину применяют для изготовления лабораторной посуды, как катализатор, для изготовления электроконтаков и радиотехнических сплавов, для изготовления специальных зеркал для лазерной техники. Платина в сплаве с кобальтом применяется для изготовления особо сильных магнитов.

МЕДЬ — минерал, самородный металл.Свойства: Сингония: Кубическая. Состав (формула): Cu, возможна примесь Fe, Ag, Au, As и других элементов. Цвет:Светло-розовый, до медно-красного. На воздухе медь темнеет, становится чёрной, зелёной.

Цвет черты (цвет в порошке): КрасныйПрозрачность: Непрозрачный. Спайность: Отсутствует (весьма несовершенная). Излом: Крючковатый. Блеск: Металлический. Твёрдость: 2,5-3. Удельный вес, г/см 3 : 8,9.

Особые свойства:Медь обладает ковкостью. На воздухе темнеет. Часто для меди характерна бурая матовая побежалость.

Форма выделенияСамородная медь образует кристаллы кубического и кубооктаэдрического габитуса, плотные сплошные массы, плоские и объемные дендриты, пластины, чешуйки, мелкие вкрапленники, тонкозернистые порошковатые и сферолитовые цементные выделения. Известны псевдоморфозы меди по азуриту, арагониту, куприту, кальциту, халькозину, халькантиту, волокнистому антлериту.Сопутствующие минералы Азурит, борнит, куприт, малахит, серебро, халькозин, хризоколла и др.ПроисхождениеПроисхождение самородной меди всегда связано с основными магматическими породами.ПрименениеПри больших скоплениях самородную медь добывают как руду меди.

БИЛЕТ № 12

Источник: megaobuchalka.ru