1 Естественнонаучный институт ГОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Нанозолото довольно широко распространено в корах выветривания, развитых на месторождениях золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций, реже – в промежуточных коллекторах золота и древних россыпях. Основными типами выделений наночастиц золота являются одиночные индивиды и их агрегаты различной формы, приуроченные к углублениям микро- и нанорельефа поверхности зерен россыпного металла.

Нанозолото выделяется из сульфидов в процессе их химического выветривания и превращения в гидроксиды железа. В дальнейшем оно осаждается на поверхности россыпеобразующих зерен золота благодаря высокой удельной поверхностной энергии наночастиц или под влиянием процессов природной амальгамации.

Предлагаемая методика изучения природного нанозолота включает три последовательных этапа. Первый этап должен обеспечить выбор объектов, в которых ожидается наиболее высокая концентрация нанозолота. К ним относятся, в частности, рудопроявления с высокой долей пылевидных частиц свободного золота. Второй этап предусматривает визуализацию частиц нанозолота с применением высокоразрешающей электронной микроскопии. Третий этап включает диагностику нанозолота и определение его химического состава с применением микрозондового анализа.

НаноМифы. Химия – Просто

микрозондовый анализ

электронная микроскопия

нанозолото

1. Бахтизин Р.З. Сканирующая электронная микроскопия – новый метод изучения поверхности твердых тел // Соросовский образоват. журн. – 2000. – № 11. – С. 83-89.

2. Николаева Л.А. «Новое» золото в россыпях Ленского района // Труды ЦНИГРИ. – М., 1958. – Вып. 25, кн. 2. – С. 19-122.

3. Новгородова М.И., Генералов М.Е., Грубкин Н.В. Новое золото в корах выветривания Южного Урала (Россия) // Геология рудных месторождений. – 1995. – Т. 37, № 1. – С. 40-53.

4. Осовецкий Б. М. Наноскульптура поверхности золота. Пермь: Пермский госуниверситет, 2012. – 232 с.

5. Панкратов С., Панов В. Поверхности твердых тел // Наука и жизнь. – 1986. – № 5-6. – С. 34-65.

6. Петровская Н. В. Самородное золото. – М.: Наука, 1973. – 345 с.

7. Савельева К. П., Баранников А. Г. Золотое оруденение нетрадиционного типа в зоне Серовско-Маукского глубинного разлома на Северном Урале // Литосфера. – 2006. – № 2. – С. 157-166.

Полученные в последние годы данные свидетельствуют о достаточно широком распространении в природных объектах наночастиц самородного золота [4]. Они особенно характерны для кор выветривания, развитых на месторождениях золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций, а также для промежуточных коллекторов, представляющих собой переотложенные коры выветривания. В меньшей степени нанозолото встречается в древних россыпях, расположенных в особых геотектонических обстановках.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о применении эффективной методики изучения наноразмерного золота. Данная проблема чрезвычайно важна при исследовании объектов, которые в настоящее время принято называть «нетрадиционными» [7]. Для таких объектов характерно присутствие тонких и пылевидных индивидов золота размером менее 100 мкм. При этом в гранулометрическом спектре зерен благородного металла значительную долю составляют частицы крупностью менее 10 мкм. Последние с трудом различаются при большом увеличении под бинокулярным микроскопом с хорошей оптикой.

Наночастицы металлов и их оксидов в биомедицине | А.Г. Мажуга | Рождественские лекции 2015

Присутствие большого количества таких частиц, выделяемых на лабораторной стадии из концентратов гравитационного обогащения проб, может служить показателем вероятного нахождения в объекте еще более мелких индивидов. Известно, что даже наиболее совершенными аппаратами, основанными на гравитационном способе концентрации золота, извлечение тонкого (100–50 мкм) металла обеспечивается на уровне порядка 50%. Пылевидный металл (50–10 мкм) извлекается значительно хуже, а золото крупностью менее 10 мкм – на уровне нескольких процентов. Отсюда можно сделать вывод о том, что при фактическом обнаружении частиц золота размером менее 10 мкм реальное их количество может быть значительно более высоким.

Объекты и методы исследования

Объектами наших исследований, в процессе которых нанозолото было обнаружено в значительных количествах, являлись коренные и россыпные месторождения и рудопроявления золота России и ряда зарубежных стран (в частности, Канады, Камбоджи, Казахстана, Узбекистана). Основное внимание было уделено россыпным месторождениям Урала, где в общей сложности изучено золото около 20 объектов [4].

На полевой стадии производилось обогащение шлиховых проб и проб объемом до 1 м3 на винтовом шлюзе или сепараторе с получением конечного концентрата массой до нескольких килограммов. В лаборатории из шлихов и концентратов с применением ряда операций (магнитной и электромагнитной сепарации, домывки в чашке с бромоформом до ультраконцентрата и др.) выделялись частицы свободного золота. Они исследовались под электронными микроскопами (полевой сканирующий электронный микроскоп JSM 7500F с холодной эмиссией и сканирующий электронный микроскоп JSM 6390LV фирмы JEOL, последний с приставками для микрозондового анализа) с изучением характера поверхности и химического состава.

Основным результатом исследований являлось обнаружение наночастиц золота, расположенных на поверхности многих зерен россыпного металла. Наиболее характерными формами выделений нанозолота являются отдельные наночастицы и их агрегаты различной конфигурации (ветвистые, гроздевидные, сотовые, уплощенные, удлиненные и т.д.). Иногда агрегаты наночастиц золота образуют сплошные плотного сложения пленки, налеты и корочки. Все они приурочены исключительно к отрицательным формам нано- и микрорельефа поверхности золотин (трещинам, бороздам, углублениям и т.д.).

Все наночастицы золота являются новообразованным металлом, постепенно оседавшим на поверхность россыпеобразующих зерен в ходе процессов корообразования. Под влиянием агентов химического выветривания золотосодержащие сульфиды (пирит, арсенопирит, пирротин, халькопирит и др.) окисляются и переходят в гидроксиды железа. Присутствующее в них золото (в т.ч. «невидимое») высвобождается и получает возможность свободно мигрировать в коре выветривания [2, 3, 6]. Тот факт, что на поверхности зерен золота в корах выветривания вышеуказанных формаций постоянно наблюдаются наночастицы металла, свидетельствует о широком распространении в сульфидах частиц золота нанометровой размерности (т.е. от 0,1 до 0,001 мкм).

Оседание наночастиц золота на поверхность россыпного металла обусловлено их исключительно высокой удельной поверхностной энергией и химической активностью [1, 5]. Кроме того, этому способствует процесс природной амальгамации, который развивается в зоне глубинных разломов благодаря поступлению по ним низкотемпературных флюидов с ртутью.

Опыт проведенных работ позволяет нам рекомендовать следующую методику изучения нанозолота в природных объектах, включающую три последовательные стадии.

На первой стадии основной задачей является выбор соответствующего объекта, в котором с наибольшей вероятностью следует ожидать присутствие нанозолота. При этом необходимо принимать во внимание формационный тип коренного рудопроявления, возраст и сохранность коры выветривания, гранулометрический состав зерен металла, результаты шлихового опробования в сопоставлении с данными прецизионных методов (атомно-абсорбционного, пробирного, нейтронноактивационного, масс-спектрометрического и др.).

Можно предположить, что основная масса частиц нанозолота рассеивается в осадочной оболочке Земли. Отсюда, необходимо на начальном этапе обратить особое внимание и исследовать наиболее вероятные зоны их концентрации в пределах перспективного объекта. Таким зонами являются, в частности, небольшие по площади участки поверхности крупных зерен россыпного металла, представленные различными отрицательными микроформами.

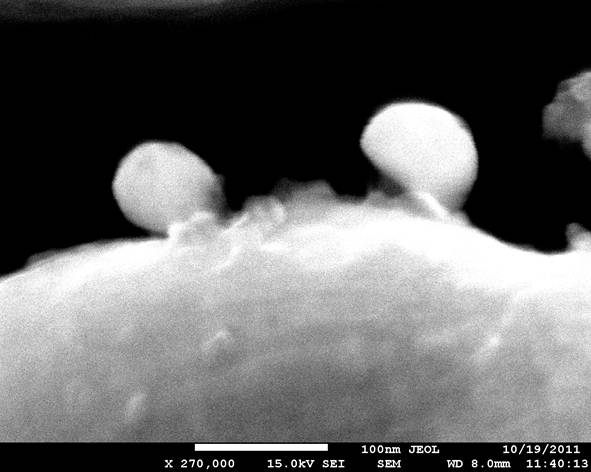

На второй стадии осуществляется непосредственное наблюдение наночастиц золота в сканирующем электронном микроскопе с высоким разрешением. Нами показано, что данная задача вполне корректно решается с применением увеличений порядка 100-300 тысяч раз, что позволяет надежно различать отдельные наночастицы золота размером до 10 нм (рис. 1, 2). На данном уровне может быть охарактеризована морфология наночастиц золота и их агрегатов, а также определен гранулометрический состав [4].

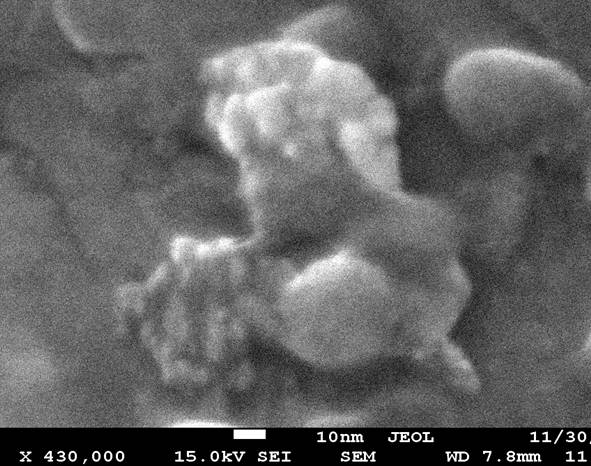

В то же время применение еще более высокого увеличения (свыше 300 тысяч раз) показывает, что нередко даже столь малые наночастицы состоят из еще более мелких по размеру образований. Характерно, что отдельные наночастицы в агрегатах цементируются, вероятно, сплошной массой неструктурированного вторичного золота (см. рис. 2). Эти данные свидетельствуют о многоуровневом строении агрегатов наночастиц золота и длительном по времени процессе их формирования.

Рис. 1. Одиночные наночастицы золота размером 70 нм на стенке трещины на поверхности россыпного металла

Рис. 2. Частицы золота размером 5-10 нм в наноагрегатах

Детальное изучение структуры наноагрегатов золота возможно с применением атомно-силового, туннельного или ближнепольного микроскопов. Они позволяют различить частички золота размером в десятые доли нанометра.

На третьей стадии одновременно с точной диагностикой наночастиц производится определение их химического состава. Необходимо прежде всего убедиться, что мы имеем дело именно с золотом. Тем самым достигается разбраковка наночастиц по вещественному составу и исключение из рассмотрения похожих на золото по морфологии и другим признакам (например, вещественному контрасту) металлов и интерметаллидов.

Особенности химического состава наночастиц золота могут свидетельствовать о геохимической обстановке в среде минералообразования и процессе формирования агрегатов. Применение микрозондового анализа для решения этой задачи связано с некоторыми ограничениями. Во-первых, диаметр электронного зонда (порядка 1 мкм) слишком велик и не позволяет получить данные о химическом составе одиночной частицы нанозолота, диаметр которой, по крайней мере, на порядок меньше.

Во-вторых, теория микрозондового анализа разработана для идеально гладкой поверхности твердого тела, что требует изготовления тщательно отполированной шайбы. Однако ее изготовление приводит к полному уничтожению наночастиц золота, которые механическим путем легко удаляются с поверхности зерен россыпного металла.

Применение такой методики оказалось достаточно эффективным. Результаты показали, что наночастицы обычно представлены высокопробным самородным золотом, серебристым золотом, ртутистым золотом и амальгамами. В составе агрегатов присутствует много нетипичных для золота литофильных элементов (О, Si, Al, Fe, Ti, Ca, Mg, Mn), а также K, Na, Cl. Эти элементы могут свидетельствовать о составе цементирующего золота вещества.

Нанозолото является важной составной частью ресурсного потенциала россыпных месторождений золота, приуроченных к корам выветривания пород золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций. Для его изучения необходимо применять комплекс современных методов исследования, включающих опробование и обогащение проб в полевых условиях, особые способы пробоподготовки в лаборатории, методы электронной микроскопии высокого разрешения и микрозондовый анализ.

Результаты исследований позволяют выделить два основных механизма концентрации нанозолота в природе: 1) осаждение на поверхность зерен россыпного металла благодаря высокой удельной поверхностной энергии наночастиц и 2) процесс природной амальгамации.

Детальное изучение нанозолота в природных объектах позволит в будущем получить более полное представление о его распространенности в осадочной оболочке Земли и законах миграции. Полученные сведения могут быть использованы в нанотехнологии при разработке способов концентрации и извлечения нанозолота из руд «нетрадиционных» объектов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 11-05-96002-р_урал_а).

Рецензенты:

Наумов Владимир Александрович, доктор геолого-минералогических наук, директор Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Ибламинов Рустем Гильбрахманович, доктор геолого-минералогических наук, доцент, заведующий кафедрой минералогии и петрографии Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Источник: science-education.ru

Наночастицы золота

Наночастицы представляет собой микроскопическую частицу, имеющую размеры от 1-100 нм. Наночастицы 1Нм содержать 40-50 атомов, а для частиц 100 нм несколько миллионов атомов. То есть одна миллиардная часть метра (1нм=10-9м).

Цвет нанозолота зависит от размера частиц. И так наночастицы золота размером 20-25 нм имеет красный цвет, 50 нм — зеленый, а 100 нм — желтый как показывает схема ниже. [Introduction to Nanoparticles Satoshi Horikoshi and Nick Serpone]

Наночастицы золота в пирит арсенопиритовой вкрапленной минерализации

Современные тенденции золотой промышленности заключается в поиске и разработке тонкодисперсного золота, невидимое оптическим микроскопом, так и называемый нанозолота. В некоторые золоторудные месторождения мира распространено такого типа золото в пирит-арсенопиритовой вкрапленной минерализации, в частности в золоторудном месторождении Бакырчик, Казакхстан. Часть руды месторождения содержит две разновидности арсенопирита — игольчатый и удлиненно-призматический, и пирит пентагододекаэдрическим габитусом.

В рудах практически всех известных золотосодержащих месторождений присутствует золото самого разного размера (ассоциированное как с сульфидными, так и породообразующими минералами). При чём, крупное (видимое) золото зачастую приурочено к межзерновому пространству, микротрещинам и микродислокационным нарушениям в рудообразующих минералах, и при этом имеет округлую изометричную и неправильную форму [1,2]. Однако, распространение такого видимого золота в рудах (в частности, в золоторудном месторождении Бакырчик, Казахстан) довольно ограниченно.

По мнению одних исследователей, «невидимое» золото представлено, главным образом, ультрамелкими металлическими частицами, возникшими как продукты распада твердого раствора или захваченными в качестве механической примеси [Бугаева]. Другие же считают, что это золото находится в сульфидах в атомно-молекулярном рассеянии, изоморфно замещая железо, медь, мышьяк, цинк и свинец в структурах минералов.

Ранее, основное внимание исследователей золотосодержащего минерального сырья (как геогенного, так и техногенного) уделялось в основном изучению характеристик форм выделений минеральных зёрен, а также показателям их гранулометрии, особенностям внутреннего строения, химического состава, физическим свойствам и т.д. [8].

В частности, золотоносные пириты Бакырчикского месторождения, как правило, имеют пентагондодекаэдрический габитус, который в слабозолотоносных разностях сменяется пентагондодекаэдрами с четким развитием всех граней куба (рис. 3.2.1).

Рисунок 3.2. Кристаллы пирита

При этом необходимо отметить, что в бакырчикских рудах золота меньше всего оказалось в минералах с кубической формой [6]. В частности, для золотоносного арсенопирита бакырчикских руд наиболее характерным является тонкоигольчатый и удлинённо-призматический облик кристаллов и существенное отклонение от стехиометрии кристаллической решётки минеральной матрицы.

Изучению же строения поверхности золотин (рис. 3.2.3), описанию деталей микро- и нанорельефа их поверхности (например, нанобугорчатости, нанотрещиноватости, нанопористости, присутствию на ней нанопленок, наноборозд, нановключений и т.д.) уделено значительно меньшее внимание исследователей [8]. Хотя не первый год известно, что золоторудные месторождения могут формироваться при довольно низкой температуре в водных средах путем восстановительной адсорбции золота на поверхностях FeS2 и FeAsS [1, 6].

Между тем, в последнее время более детальное изучение поверхностного слоя золотоконцентрирующих сульфидов приобрело особую актуальность. Так, в соответствии с основными положениями теории наноминералов [2], у расположенных близ минеральной поверхности атомов наблюдаются “оборванные” (из-за отсутствия с одной стороны атомного окружения) связи. Компенсация этих недостающих связей осуществляется, в том числе, за счет уменьшения расстояния между плоскими сетками кристаллической решетки, а также образования структурных элементов с горизонтальными связями (димеримеров или тримеров) [8].

Реакционная способность минералов к адсорбции золота из низкотемпературных растворов, в конечном счёте, зависит от 3-х свойств их поверхности: химического состава, атомной структуры (которая определяет, какие именно атомы находятся на поверхности) и микро- и нанотопографии [4].

Для того чтобы понять, как поверхностные характеристики (такие, как химия поверхности и нанотопография) золотосодержащих сульфидов влияют на переотложение золота из низкотемпературных растворов, был осуществлён сравнительный анализ поверхностных реактивных способностей FeS2 и FeAsS в лабораторных условиях.

При этом необходимо также отметить, что сульфиды FeAsS, как правило, содержат несколько больше золота, чем FeS2, а концентрация золота в арсенопирите существенно увеличивается с ростом в нем содержания мышьяка.

Механизм адсорбции золота на поверхности сульфидов основывается, прежде всего, на окислительно-восстановительных реакциях, где восстановление золота в участках минералов богатых мышьяком (As) сочетается с его окислением в соседних участках, богатых серой (S) [10]. Значение роли Fe, As и S в этих процессах имеет довольно важную роль для последующей разработки эффективных технологий извлечения золота из руд, а также контроля дренажа кислых шахтных вод и понимания последствий сброса As в окружающую среду.

Таблица 3 Химический состав золотоносного пирита месторождения Бакырчик [6]

JI-71 (сульфидная руда)

Л-67(Концентрат основной флотации)

Tva 96 (мономинеральная фракция)

Tva 98 (мономинеральная фракция)

В проведенных экспериментах по адсорбции золота поверхностью сульфидов измельченные образцы FeS2 и FeAsS помещали в 100 частей на миллион раствора (промилле) KAuCl4 / 1М NaCl в течение 24 часов. В результате поверхность FeAsS стала несколько темнее, а его раствор — менее желтым, в то время как с образцом FeS2 никаких подобных изменений не наблюдалось.

Обработанные таким образом образцы сульфидов были проанализированы посредством СЭМ / ЭДС-анализов. Так, полученные на основе СЭМ-анализа изображения (рис. 3.2.4) показывают, что сульфиды FeAsS имели гораздо более большую площадь покрытия золотом по сравнению с FeS2.

![СЭМ-изображения золотосодержащих образцов FeS2 (слева) и FeAsS (справа) после 24 часов [7]](https://studwood.net/imag_/32/78421/image009.jpg)

Рисунок 3.5. СЭМ-изображения золотосодержащих образцов FeS2 (слева) и FeAsS (справа) после 24 часов [7]

ЭДС-анализ показал какой химический элемент способен к большей сорбции золота, а отсутствие пика хлора в спектрах означает, что золото было переотложено в восстановленной форме.

Согласно рис. 3.2.5, при облучении обработанных образцов FeS2 и FeAsS пики Au4f находятся вблизи той же энергической связи, что и для Au (0), таким образом, количество Au (III) сократилось на поверхности минералов.

Кроме того, получаемые при облучении обработанных образцов FeS2 пики показывают выступы, которые выходят в области Au (III). Это означает, что Au (III) возможно был восстановлен или частично восстановлен как Au (I) на поверхности FeS2. Отсутствие выступов на пиках FeAsS указывает, что FeAsS существенно облегчает восстановительную адсорбцию по сравнению с FeS2.

На рис. 3.2.6 пики As3d образцового FeAsS сравнивают с с обработанным образцом, чтобы определить, был ли окислен As и таким образом, было ли облегчено осаждение золота. Разница в интенсивности пиков указывает на большую долю более высокой степени окисления, наблюдаемую уже после осуществления воздействия.

АСМ-анализ был использован для получения изображения роста золота на полированной поверхности сульфидов FeS2 и FeAsS, как функции времени.

В начале эксперимента поверхность как FeS2, так и FeAsS были относительно гладкими. Через 10 минут эксперимента, адсорбированное золото было уже заметно на поверхности обоих образцов, но в большей степени — на поверхности FeAsS. Через 60 минут, вся поверхность FeAsS оказалась им практически полностью покрыта, в то время как поверхность FeS2 была более редко покрыта адсорбированным золотом.

![XPS As3d сравнительный анализ пиков между образцовым FeAsS (сверху) и FeAsS после обработки (снизу) [7]](https://studwood.net/imag_/32/78421/image010.jpg)

Рисунок 3.7. XPS As3d сравнительный анализ пиков между образцовым FeAsS (сверху) и FeAsS после обработки (снизу) [7]

АСМ-анализ также используется, чтобы увидеть, как влияет микро и нанотопология минеральной поверхности на избирательную адсорбцию золота. На рис. 3.2.7 показано изображение АСМ-анализа поверхности FeS2 и FeAsS после контакта с раствором Au (III) в течение 10 минут. Оба образца отображают избирательную адсорбцию золота на различных дефектах поверхности, но в большей степени эти изменения видны на образце FeAsS.

![мкм х 20 мкм АСМ-изображения полированного FeS2 (слева) и FeAsS (справа) после 10 минутного воздействия [7]](https://studwood.net/imag_/32/78421/image011.jpg)

Рисунок 3.8. 20 мкм х 20 мкм АСМ-изображения полированного FeS2 (слева) и FeAsS (справа) после 10 минутного воздействия [7]

Таким образом было установлено, что Au (III) в большей степени адсорбируется на поверхности FeAsS по сравнению с FeS2. Au (III) восстанавливается до Au (0) на поверхности FeAsS, а поверхность FeS2 выявляет признаки сорбции Au (III) и Au (0), а также частично восстановленного Au (I).

При этом адсорбция золота оказалась связанной с дефектами кристаллической структуры сульфидов — дислокациями, границами зерен, а также двойниковыми и межфазными границами минералов [5]. Подобные поверхностные дефекты минералов приводят к значительному искажению их идеальной кристаллической решетки. При этом в области дефектов межатомные расстояния кристаллической решетки чаще всего увеличены, что облегчает диффузионный сток атомов золота в эти области как элемента, обладающего большим размерным фактором.

Результаты исследования позволяют сделать заключение, что дефектная подсистема поверхности минеральной матрицы сульфидов является местом адсорбции золота в различных формах, часть из которых может находиться в трудноизвлекаемой форме, для существующих технологий, используемых на ЗИФ форме [3, 6].

Несомненно, что в Буркина-Фасо и в частности в месторождении Эссакане присутствует наночастицы золота.

Источник: studwood.net

Далеко за пределами ЕГЭ по химии. Нано-золото

Вообще, «нано» — это одна миллиардная метра или 10^−9 м, а термин «наночастицы» — это такой размер частиц материала, при котором по крайней мере одно измерение — от 1 до 100 нанометров. По сути, это 10-1000 атомов, плотно упакованных вместе. Нано-золото — это кластер маленьких частиц диаметром от 1 до 100 нанометров. Когда эти наночастицы диспергированы в воде — это и есть коллоидное золото. Раствор имеет синий или фиолетовый цвет (для сферических частиц более 100 нанометров) или насыщенный красный (для более мелких частиц).

Дисперсное золото известно людям с начала времён, как и несколько способов его получения из тетрахлораурата водорода (H[AuCl4]), однако лишь в 1951 году Джон Туркевич (Принстонский университет) разработал методику синтеза наночастиц золота путем обработки тетрахлораурата водорода (H[AuCl4]) лимонной кислотой в кипящей воде. Именно этот метод, в последствии усовершенствованный, считается наиболее оптимальным для получения нано-золота, поскольку позволяет иметь частицы наиболее регулярного размера. В последние годы технология создания золотых наночастиц зашла так далеко, что позволяет программировать их размер и форму.

Почему эта тема так интересна? На самом деле, у нано-золота много применений, но самое важное — преодоление онкологических проблем человечества. Дело в том, что золотые наночастицы крайне точечно и супер-адресно доставляют молекулы химических препаратов к раковым клеткам, при этом здоровые ткани не затрагиваются.

Или, другой путь — золотые наночастицы вводят прямо в опухоль, затем их нагревают светом ближнего инфракрасного диапазона. При этом раковые клетки разрушаются, а свет поглощается золотыми наночастицами. Фантастика, правда? Но, это уже реальность!

Ожидается, что в период до 2026 год объем мирового рынка наночастиц золота будет расти с темпом роста 12,7% в год. И это логично, поскольку спрос на диагностику и лечение с использованием нанотехнологий постоянно растёт. А ведь есть ещё и другие отрасли, где нано-золото необходимо!

Для справки: один миллиграмм наночастиц золота стоит от 30 до 90 долларов, в зависимости от размера частиц. Например, частицы золота диаметром 10 нм стоят около 35 долларов за миллиграмм или 35 000 долларов за грамм.

А я предлагаю вам разобрать пару интересных задач про нано-золото.

1. Оцените число атомов в наночастице золота диаметром 3 нм. Радиус атома золота составляет 0,144 нм. Свободным объёмом между атомами пренебречь.

Решаем. Из условия следует, что наночастица имеет форму шара. То есть этот шар наполнен другими шарами — атомами. Поэтому число атомов в частице равно отношению объёма частицы к объёму атома. Используем формулу для расчёта объёма шара:

Источник: dzen.ru