Как и глобалистская элита сегодня, царь держал значительные капиталы за границей: например, в Англии – 200 млн. тех рублей (2,5 млрд. нынешних долларов), 220 млн. рублей во Франции, значительные средства в Германии и США. Общее же состояние царской семьи – финансовые активы за границей, акции, банковские вклады, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – можно оценить в 16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200-250 млрд. современных долларов). С таким состоянием семья Николая II сегодня была бы богатейшей в мире.

Во время II Переписи населения царь Николай II написал о своём роде занятий «Хозяин земли русской». И это соответствовало истине – вотчинной системе владения в России, когда царь в переносном смысле был абсолютным собственником всего, что находилось в России.

При этом Николай II русским был номинально. Он – немец по крови. Супруга его, Александра Федоровна — тоже немка, внучка королевы Великобритании Виктории, племянница короля Великобритании Эдуарда VII, двоюродная сестра германского императора Вильгельма II.

Золото Колчака и золото большевиков/Егор Яковлев

Николай II приходился двоюродным братом германскому императору Вильгельму II и королю Великобритании Георгу V. Все официальные родственники Романовых были иностранцами и составляли правящие монархические круги европейских стран: Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Греции, Испании и др. Сегодня Николая II и круг его родственников назвали бы глобалистской элитой. И это, как мы увидим ниже, было так – значительная часть его состояния находилась за границей.

Но как измерить личное финансовое состояние последнего царя России? На этот вопрос даётся ответ в двух работах историка Владимира Фетисова. Первая — «К вопросу о денежных ресурсах и финансовой политике императора Николая II» (журнал «Символ науки», №9, 2015). Вторая – «Оценка стоимости и роль имущества Российского императора Николая II» (журнал «Символ науки», №7, 2015).

Финансы царской семьи

Размеры денежных активов царской семьи, включающие валюту, ценные бумаги и золото, покрыты тайной до настоящего времени. Тем не менее, общее представление о них получить можно. Денежные ресурсы Николая II подразделим на следующие три основные группы:

1)отечественная валюта и ценные бумаги в России;

2)заграничная валюта и ценные бумаги за рубежом;

3)отечественное и зарубежное золото.

Большую часть денежных средств Романовы хранили в доходных государственных ценных бумагах. Об объёме легального банковского денежного капитала Николая II можно судить по данным отчёта Министерства Императорского двора. Так, в главе 1 «Проценты с запасного капитала и прибыли по текущим счетам», поступающих в бюджет Министерства, приводятся цифры: 3.053.648 рублей за 1885 год и 2.825.056 рублей в 1906 году. Отсюда при средней наиболее распространённой в то время ставке доходности государственных ценных бумаг в 4% банковский денежный капитал царской семьи должен составить 76 млн. рублей в 1885-м и свыше 70 млн. рублей в 1906 году. В Министерстве Императорского двора имелись и секретные фонды и счета на десятки миллионов рублей, в частности, так называемый «Запасной капитал», «Капитал Царскосельской фермы», «Собственный Его Императорского Величества капитал» и др.

ЗОЛОТО ИМПЕРИИ / Рейтинг 8.3 / СЛЕДЫ ИМПЕРИИ С А. МАМОНТОВЫМ (2018)

В своих мемуарах ответственный исполнитель Министерства двора B.Кривенко отмечает, что руководителю Контроля барону К.Кистеру удалось создать резервный фонд в 43.411.128 руб. («По счёту специальных средств»), соответственно к 1 января 1881 году в кассах Министерства Двора находилось: по счёту общих средств – 36.625.82 руб.; по счёту специальных средств – 43.411.128 руб.; по счёту депозитов – 17.652.585 руб. Итого – 64.762.295 руб. При этом он подчёркивает, что «никаких миллионных сумм в «Лондонском банке», о которых тогда говорили, не существовало». Отсюда следует, что приведённые суммы 1881 и аналогичные в 1885, 1906 и другие годы имели официальный характер и находились в России.

Наряду с публичными денежными средствами в России императоры имели вклады в английских, германских, французских и американских банках, информация о которых носила строго конфиденциальный характер. Великий князь Александр Михайлович упоминает о 20 млн. фунтах стерлингов (200 млн. рублей) в английских банках. Точно известно, что в 1882 году в «Bank of England» на счетах Александра III в английских процентных бумагах лежало 1.758.000 ф. ст. (1.600.000 в 4,5% consols + 78.000 English 3% consols + 80.000 Sfalian 5% Rentes), или 18-20 млн. рублей, которые не проходили ни по одному из официальных финансовых отчётов Министерства Императорского двора, то есть являлись тайным капиталом российских императоров.

Для обеспечения заграничного благосостояния детей с ноября 1905 по июль 1906 года на десяти секретных анонимных счетах в Германском имперском банке были размещены 462.936 ф. ст. и 9.487.100 германских марок (около 8,76 млн. рублей). В 1906-1913 годах Романовы открывают собственные анонимные секретные счета на огромные суммы в банках Германии, Англии, Франции. Во Франции до мировой войны, согласно исследованиям У.Кларка, находились 648 млн. франков царских активов (примерно 220 млн. рублей).

В настоящее время установлено, что Николаем II в период с 1905 по 1917 годы было вывезено золота в слитках и монете в США, Великобританию и другие страны на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Таким образом, в начале ХХ века за рубежом у царской семьи имелось от 100 до 300 млн. рублей в ценных бумагах, иностранной валюте и золоте, ежегодные проценты от которых составляли от 4 до 12 млн. рублей.

Теневой бюджет позволял императору ежегодно располагать дополнительными 20-30 млн. рублей, которые тайно использовались на всевозможные личные цели (размещение вкладов в отечественных и зарубежных банках, вывоз золота за рубеж, покупка новых имений, и др.). Всего за двадцать лет царствования Николай II получил 400-600 неформальных млн. рублей (350-500 млрд. современных рублей; т.е. в среднем за год 17-25 млрд.), составивших основу прироста зарубежного и отечественного денежного царского богатства

Недвижимое имущество

1.По переписи 1905 года императорская семья владела 7 млн. 843 тысяч десятин (8,6 млн. га) удельных земель в 50 губерниях Европейской части России. В личной собственности Николая II находились 135 млн га кабинетских земель (26 млн. га Забайкальского округа, 40 млн. га Алтайского горного округа, 67,8 млн. га Сибири, Ловическое княжество в Польше).

2.Недвижимое потребительское имущество. Царской семьи принадлежали сотни усадьб, десятки дворцов, театры, музеи. Какова стоимость, к примеру, Большого Екатерининского дворца? Оценки могут быть даны разные, но в любом случае это не миллионы, а десятки миллионов рублей. Общая стоимость недвижимого потребительского имущества находилась в пределах 500-700 млн. рублей.

3.Недвижимое и движимое производственное имущество складывалось из хозяйства управления уделов и производственной базы кабинета Министерства Императорского двора. Царской семье принадлежали Нерчинские, Алтайские, Ленские предприятия по добыче золота, серебра, меди, свинца, Кузнецкий железо-угольный бассейн, чайные, свеклосахарные и виноградные плантации, сотни торговых заведений, фабрик, заводов и других образований в России. Размер оборотного капитала предприятий управления уделов достигал 60 млн. рублей. Общая стоимость производственного недвижимого и движимого имущества может быть оценена в 400-600 млн. рублей.

4.Движимое потребительское имущество следует подразделить на две группы: а)общие предметы потребления, б)предметы искусства и ювелирные изделия. Большую часть этого имущества представляли эксклюзивные вещи, часто произведения искусства и музейные экспонаты. Взять, к примеру, коллекцию из 54 императорских пасхальных яиц Фаберже. Их стоимость на рубеже XIX-XX веков составляла свыше 300 тысяч рублей.

Стоимость собраний Эрмитажа и других Романовских музеев трудно переоценить.

Исключительным было царское ювелирное имущество. Только одна большая императорская корона оценивалась в 1920-х годах в 52 млн. долларов. Коллекция императрицы Александры Фёдоровны по мнению современников достигала 50 млн долларов в ценах 1917 года.

Общая стоимость движимого имущества и драгоценностей Романовых составляла не менее 700-900 млн рублей. Или 600-800 млрд. современных рублей.

4.Российскому императору совместно с РПЦ принадлежали огромные активы недвижимого и движимого имущества за рубежом.

Владимир Фетисов делает вывод, что общее состояние царской семьи – финансовые активы за границей, земля, предприятия, здания, драгоценности и т.д. – можно оценить в 16-18 млрд. «тех» рублей. Или 15 трлн. нынешних рублей (200-250 млрд. современных долларов). С таким состоянием семья Николая II сегодня была бы богатейшей в мире. Для сравнения: самым богатым человеком в мире сегодня считается глава Amazon Джефф Безос с состоянием 140 млрд. долларов.

Источник: gusev-a-v.livejournal.com

Судьба золота Российской империи

С кем связано исчезновение значительной доли золотого запаса Российской Империи, как именно за границу вывозилось российское золото и кто вывозил остальные ценности?

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Январь 1919 года. В Нью-Йорк тайно приезжает внушительная советская делегация, которую возглавляет немец Людвиг Мартенс. Этот человек не входит в руководство большевистской партии, но секретная миссия, которую он выполняет, сыграет очень важную роль в советской истории. Именно с Людвигом Мартенсем связано исчезновение внушительной массы золота Российской Империи.

Кем был этот человек? Почему именно он возглавил советскую торговую миссию? Как с его помощью за границу вывозилось российское золото? Кто и куда вывозил остальные ценности? Судьба золота Российской Империи — одна из самых загадочных и малоизученных страниц истории XX века.

Золото, которое пропало в годы революции и гражданской войны, оказалось в центре мировых политических интриг и тайных экономических афер. В нашем фильме мы расскажем о том, что происходило с этими ценностями, и кто был их главным получателем.

Источник: tvzvezda.ru

Кто украл золото Российской империи

Перед началом Первой мировой войны Российская империя обладала крупнейшим в мире золотым запасом. Он составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей – 1311 тонн золота, что эквивалентно 60 миллиардам долларов по курсу 2000-х годов.

Перед началом Первой мировой войны Российская империя обладала крупнейшим в мире золотым запасом. Он составлял 1 миллиард 695 миллионов рублей – 1311 тонн золота, что эквивалентно 60 миллиардам долларов по курсу 2000-х годов. Во время Первой мировой войны значительные суммы расходовались царским правительством на обеспечение военных кредитов, для чего золото доставлялось в Великобританию. Поэтому к моменту Октябрьской революции 1917 года золотой запас империи составлял 1 млрд 101 млн рублей. Еще в 1915 г., в условиях военного времени, большая часть золотого запаса была вывезена в Казань и Нижний Новгород.

После Октябрьской революции большая часть золотого запаса оказалась под контролем большевиков. Однако, ситуация в Поволжье складывалась для Советской России не очень благополучно. В августе 1918 года большевики приняли решение эвакуировать золотой запас из Казани, на которую наступали войска полковника Владимира Каппеля и Чехословацкий корпус, сформированный из бывших военнопленных австро-венгерской армии – чехов и словаков по национальности, находившихся во время Первой мировой войны на территории Российской империи. Но большевики не успели.

7 августа 1918 года отряды полковника Каппеля полностью овладели Казанью. «Красным» удалось вывезти лишь 4,6 тонн золота. Остальной золотой запас, находившийся в Казани, попал в руки каппелевцев. Полковник Каппель сообщал в телеграмме полковнику Станиславу Чечеку, командовавшему Пензенской группой Чехословацкого корпуса, о том, что в его руки попал золотой запас Российской империи общей суммой в 650 миллионов рублей, а также 100 млн рублей кредитными знаками, золотые и платиновые слитки. Владимир Каппель принял решение сохранить золотой запас для нужд антибольшевистского движения, что потребовало его скорейшей эвакуации из Казани в более надежные места, находившиеся под полным контролем «белых».

Золото на пароходах отправили в Самару, из Самары перевезли в Уфу, а в ноябре 1918 года доставили в Омск – в распоряжение адмирала Александра Колчака. В мае 1919 года в Омском филиале Государственного банка была произведена ревизия золотого запаса, в результате которой сотрудники банка установили – здесь находилось золото на сумму 650 млн рублей.

31 октября 1919 года золото было погружено на железнодорожные составы. Под усиленной охраной колчаковских офицеров его должны были повезти на восток – в Иркутск. Но из-за всевозможных препятствий лишь 27 декабря 1919 года золотой запас Российской империи прибыл в Нижнеудинск. Здесь военные представители Антанты заставили адмирала Колчака отречься от своих диктаторских полномочий, после чего золото было передано под контроль Чехословацкого корпуса, части которого Антанта считала наиболее надежными.

Но чехословаки ожиданий Антанты не оправдали. Уже 7 февраля 1920 года 409 млн рублей золотом из средств золотого запаса России чехословацкое командование передало большевикам – в виде платы за гарантию безопасного продвижения по территории России из Сибири в Чехословакию.

Примечательно, что во время долгих странствий по просторам Поволжья и Сибири золотой запас Российской империи стремительно сокращался. Известно, что во время нахождения в руках адмирала Колчака золотой запас сократился на 235,6 миллионов рублей. Из них около 68 млн рублей были потрачены Колчаком на приобретение вооружения и обмундирования для своей армии, на выплату жалованья. Еще 128 миллионов рублей были размещены Колчаком в иностранных банках, где и канули в лету.

Интересно, что из Казани в Самару вывозили 657 миллионов рублей, а во время переучета в Омске обнаружили лишь 651 миллион рублей. Это обстоятельство дало основания подозревать командование Чехословацкого корпуса и его военнослужащих в краже части золотого запаса во время его транспортировки, за которую и отвечали чехословаки. Вернувшиеся из России офицеры Чехословацкого корпуса даже умудрились открыть в Чехословакии собственный банк.

Но чехословацкие военнопленные не были единственными, кто приложил свою руку к расхищению золотых запасов Российской империи. Внушительная сумма золотом оказалась в руках очень интересной и незаурядной личности – атамана Григория Семенова. Именно его люди в сентябре 1919 года в Чите захватили эшелон, перевозивший 42 млн рублей из т.н. «колчаковского» золотого фонда.

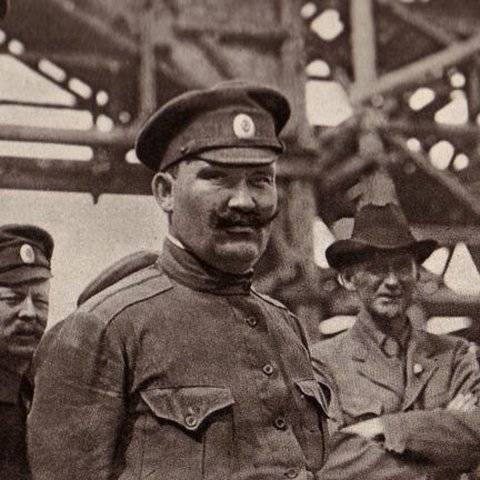

Атаман Григорий Семенов в то время играл в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке особую роль. Этот человек был одним из «народных полководцев» — атаманов, рожденных Гражданской войной и преследовавших свои цели, часто шедшие вразрез с устремлениями более организованной части «Белого движения». В 1917 году, когда произошла Октябрьская революция, Григорию Михайловичу Семенову было всего 27 лет. Это сейчас атаманы Гражданской войны представляются нам немолодыми людьми, на самом деле практически все они имели возраст в районе тридцати лет – и Семенов, и Махно, и Григорьев, и многие другие атаманы.

Несмотря на молодость, за плечами атамана Семенова было внушительное боевое прошлое. В 1911 году он, сын казака Михаила Семенова из караула Куранжа станицы Дурулгуевской Забайкальского казачьего войска, окончил в чине хорунжего Оренбургское казачье юнкерское училище и был распределен в 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска.

Человек он был неглупый, поэтому проходил службу в военно-топографической команде на территории Монголии. В это же время он завязал дружеские отношения со многими представителями монгольской элиты того времени, что облегчалось отличным владением монгольским языком. В 1911-1912 гг.

Семенов служил во 2-й Забайкальской батарее, затем в 1-м Читинском полку и в 1-м Нерчинском полку в Приамурье. Нерчинским полком командовал в то время барон Петр Врангель, там же служил и еще один знаковый впоследствии персонаж Гражданской войны – барон Роман Унгерн фон Штернберг. Так три выдающихся в будущем командира оказались в одной части.

Во время Первой мировой войны Семенов отправился на фронт в составе 1-го Нерчинского полка, сражался на территории Польши, где в первые месяцы войны был представлен к ордену Святого Георгия IV степени за то, что отбил захваченное противником полковое знамя и бригадный обоз. Служил Григорий Семенов полковым адъютантом, затем стал командиром 6-й сотни Нерчинского полка. В конце 1916 года Семенов перевелся в в 3-й Верхнеудинский полк, воевал на Кавказе и участвовавший в походе в Персидский Курдистан, получил звание есаула.

В 1917 году Семенов обратился к тогдашнему военному министру Александру Керенскому с предложением сформировать в Забайкалье Монголо-бурятский полк, который бы сражался в составе русской армии. После Октябрьской революции он умудрился заручиться аналогичным разрешением и от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Однако, вскоре читинские большевики поняли, что под маркой Монголо-бурятского полка Семенов создает вооруженное формирование антибольшевистской направленности, и приняли решение об его аресте. Но было поздно – Семенов поднял мятеж и в начале 1918 года занял Даурию – восточную часть Забайкалья. Впрочем, уже в марте 1918 года он был вынужден отступить в Маньчжурию, где и продолжил формирование собственного Особого Маньчжурского отряда (ОМО), в состав которого входили забайкальские казаки, офицеры, отряд сербов из числа австро-венгерских военнопленных, два пехотных полка, укомплектованных китайцами, японский отряд капитана Окумуры. Численность ОМО к апрелю 1918 года достигала 3000 человек.

Практически с самого начала боевых действий в Забайкалье атаман Семенов не смог наладить отношения с адмиралом Колчаком. Адмирал был человеком русских воинских традиций, поборником жесткой дисциплины и иерархии, тогда как казак Семенов тяготел к более вольным формам воинской организации. Атаман и адмирал не нашли общий язык, хотя воевали вместе против большевиков и им приходилось считаться друг с другом.

Атамана Семенова и его подчиненных отличала крайняя жестокость. Семеновцы безжалостно расправлялись не только со своими противниками, попавшими в плен, но и с мирным населением. Подчиненные Семенова не брезговали открытой уголовщиной, издеваясь над мирными жителями – женщин насиловали, могли запросто убить и старика, и ребенка. Естественно, грабежи городов и селений были для семеновцев привычным делом. Когда Семенов захватил 42 млн рублей «колчаковского золота», большую их часть он потратил на закупку вооружения и обмундирования для своей армии.

Практически с первых месяцев боевых действий против большевиков у Семенова сложились особые отношения с японским командованием. Именно японцы снабжали Семенова оружием, в составе его Особого Маньчжурского Отряда находилось 540 японских солдат и 28 японских офицеров. За японское оружие Семенов щедро платил.

В марте 1920 года он передал японскому командованию в порту Дальний 33 ящика с золотыми монетами – около 1,5 тонн золота. Эти деньги были помещены в банк Тёсэн Гинко, а затем часть из них перечислили на счета генерала Михаила Подтягина, занимавшего пост военного атташе Дальневосточной армии в Токио. Подтягин был одним из ключевых посредников в закупке оружия у Японии.

К октябрю 1920 года положение отрядов Семенова, сражавшихся с частями Народно-революционной армии Дальневосточной республики, серьезно ухудшилось. 22 октября 1920 года семеновцы оставили Читу, долгое время бывшую столицей атамана, и отступили в сторону Маньчжурии. Сам атаман Семенов бежал из Читы на аэроплане. В начале ноября 1920 года он объявился в Харбине.

Естественно, что семеновцы вывезли и остатки золотого запаса, находившиеся под их контролем.В ноябре 1920 года генерал-майор Павел Петров, занимавший должность начальника тыла Дальневосточной армии атамана Семенова, передал начальнику японской военной миссии полковнику Исомэ на временное хранение 20 ящиков с золотой монетой и 2 ящика со слитками на сумму 1,2 миллиона рублей. Разумеется, цена расписки, которую японцы дали генералу Петрову, была нулевой. Никто так и не вернул впоследствии это золото Петрову, хотя семеновский генерал неоднократно пытался апеллировать к расписке, подписанной японским полковником.

В 1921 году атаман Семенов окончательно покинул Россию, перебравшись в Японию. В 1922 году в Маньчжурию перебрался и генерал Павел Петров, который после бегства Семенова служил начальником штаба Приамурской Земской рати генерала Михаила Дитерихса. Генерал Павел Петров в эмиграции занял должность начальника канцелярии Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС), базировавшегося в Мукдене. После эмиграции в Маньчжурию лидеры семеновцев неоднократно пытались вернуть причитающиеся им деньги. В 1922-1929 гг. атаман Семенов и генерал Подтягин судились в судах Японской империи из-за 1 млн 60 тыс. иен, которые оставались на счетах в японских банках.

В 1933 году генерал Павел Петров прибыл в Японию по поручению генерала Михаила Дитерихса, пытаясь добиться возвращения тех денег, которые были переданы на временное хранение полковнику Исомэ. Судебный процесс, инициированный генералом Петровым, существенно затянулся и продлился до Второй мировой войны. Петров даже остался в Японии, получив там должность начальника отдела Русского общевоинского союза в Японии. Но добиться возвращения денег ему так и не удалось. Уже во время Второй мировой войны генерал Петров согласился с предложением японских властей отказаться от претензий в обмен на оплату японскими властями всех судебных издержек за долгие годы судебного разбирательства.

Атаман Семенов после эмиграции окончательно перешел на службу к своим давним хозяевам – японцам. Японское руководство предоставило Семенову дом в Дайрене (ныне – Далянь в провинции Ляонин в КНР) и ежемесячную пенсию в размере 1000 золотых иен. Семенов руководил Дальневосточным союзом казаков, а с 1934 года стал активно сотрудничать с Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), занимавшимся подготовкой диверсантов из числа белоэмигрантов и русской молодежи с последующей заброской на территорию Советского Союза. Всестороннюю помощь японской разведке атаман Семенов оказывал и всю Вторую мировую войну.

В августе 1945 года Григорий Семенов был арестован советскими войсками на территории Маньчжурии. 26 августа 1946 года начался суд над захваченными в Маньчжурии пособниками Японии из числа русских эмигрантов. На скамье подсудимых оказался и Семенов, который 30 августа 1946 года был приговорен к смертной казни через повешение и в 23 часа того же дня повешен в тюрьме.

Генералу Павлу Петрову повезло больше – поскольку он жил в Японии, его не арестовали советские власти. В 1947 году он перебрался в США и стал служить новым хозяевам – американцам, устроившись преподавателем русского языка в военную школу в Монтерее. Он дожил до старости и умер в 1967 году в возрасте 85 лет.

Источник: petrovna-voice.livejournal.com