В Усть-Цилемском районе, на реке Умбе в 1921 году было зарыто золото известных российских миллионеров Рябушинских. Тайна клада уже много десятилетий притягивает в этот глухой угол авантюристов и искателей приключений, сообщает финно-угорский портал.

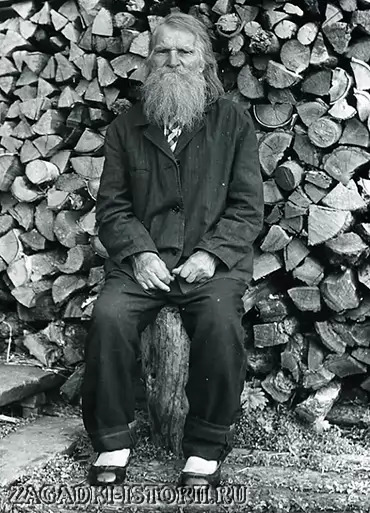

С 1921 года и до самой смерти сокровища охранял старовер из деревни Скитская Сидор Нилович Антонов. Он шестьдесят лет прожил в лесной избушке на реке Умба, неподалеку от того места, где до сих пор могут хранится бочки с золотыми монетами, которые привезли на север Рябушинские.

Геолог, начальник отдела воспроизведения минерально-сырьевых ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Вячеслав Лихачев — один из немногих сыктывкарцев, кто встречался с хранителем клада. Хотя он тогда и не знал ничего про золото, но колоритный старожил северного леса произвел на молодого геолога незабываемое впечатление.

Встреча произошла в 1975 году. Вячеслав Лихачев работал в составе экспедиции по исследованию пижемского месторождения титана. На берегу Умбы геологи встретили колоритного бородатого старика — Сидора Антонова. В его лесной избушке горожан особенно поразило большое количество старинных церковных книг. Через несколько лет Вячеславу Лихачеву довелось снова посетить те места, но Сидора Антонова уже не было в живых, а на месте его избушки лишь чернела куча головешек.

Рябушинские

Про клад до сих пор рассказывают истории в Усть-Цилемском районе. Вячеслав Лихачев считает, что золото так и хранится в лесах на Умбе. Здесь на берегу много небольших пещерок, леса глухие, поэтому найти сокровища Рябушинских практически невозможно.

***Рябуши́нские — династия российских предпринимателей. Основателями династии стали калужские крестьяне — старообрядцы братья Василий Михайлович и Павел Михайлович, открывшие в 1830 годах несколько текстильных фабрик. В 1867 году братьями был учрежден торговый дом «П. и В. Братья Рябушинские» (в 1887 году реорганизован в «Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями»).

Семейное дело унаследовали сыновья Павла Михайловича: Павел Павлович, Владимир Павлович, Степан Павлович, Михаил Павлович, Николай Павлович и другие (всего в семье было 8 сыновей), в 1902 году основавшие «Банкирский дом братьев Рябушинских» (в 1912 году преобразованный в Московский банк). Братья входили в число лидеров партии «прогрессистов», издавали газету «Утро России». Известностью пользовалась художественные собрания братьев (особенно коллекция икон Степана Павловича). После революции все братья эмигрировали.

Источник: komiinform.ru

Золото рябушинских сколько зарыто золота в лесу

Согласно легенде, в 1918 году на территории современного Усть-Цилемского района Республики Коми были спрятаны сокровища известных российских миллионеров Рябушинских. Они на протяжении многих лет не дают покоя кладоискателям.

Золото Рябушинских. часть 1

Семейная династия

Основателями династии стали калужские крестьяне — старообрядцы Михаил Яковлевич Рябушинский и его сыновья, Павел (1820-1899) и Василий (1826-1885).

В 1846 году в Голутвине они основали небольшую текстильную фабрику, которой владели до 1865 года. После смерти отца братья, получив «наследственный и нераздельный капитал», с каждым годом преумножали его. Они открывали новые фабрики и заводы, а в 1871 году стали соучредителями Московского торгового банка.

Как и большинство старообрядческих семей, Рябушинские были многодетными.

В первое десятилетие XX века главой старинного клана стал Павел Павлович Рябушинский. Он и братья — Сергей, Степан, Михаил — были официальными директорами могучего семейного финансово-промышленного объединения. Финансовыми делами ведал пятый брат — Владимир. Шестой — Дмитрий — увлекался авиацией и построил первый аэродинамический институт.

Семью отличали необычайная деловая хватка, широта интересов, тонкая интуиция и поистине русский размах.

Стоит отметить, что в Российской империи семейные династии купцов и промышленников, накапливавших миллионные состояния от поколения к поколению, не были редкостью. Но если большинство семейных кланов замыкалось на какой-то одной отрасли, то Рябушинские смело брались за любое новое дело, сулившее перспективы. И им самим, и России.

В годы Первой мировой войны Рябушинские приобрели предприятия в лесопромышленной и металлообрабатывающей промышленности. В октябре 1916 года были скуплены паи крупнейшего на севере России лесного предприятия товарищества Беломорских лесопильных заводов. Началось строительство крупного автомобильного завода. Клану Рябушинских принадлежала лучшая фабрика по изготовлению льняных тканей. Ее продукция пользовалась огромным спросом и в России, и за рубежом.

Политик и меценат

Лидером семейного бизнеса по праву считался Павел Павлович Рябушинский, состояние которого в 1916 году оценивалось почти в пять миллионов рублей. К нему — жесткому, властному, умному — братья испытывали огромное уважение. Годовой доход Павла Павловича составлял более трехсот тысяч рублей (для сравнения: годовое жалованье самых высокопоставленных царских сановников тогда не превышало тридцати тысяч рублей).

К началу Первой мировой войны Павел Павлович был не только одним из богатейших людей Российской империи, но и известным политиком, благотворителем, меценатом, обладателем огромной недвижимости и коллекции предметов искусства.

В политике он выражал интересы крупной российской буржуазии, стоявшей в оппозиции к самодержавию и желавшей «революции сверху».

Однако многие из состоятельных буржуа (и Рябушинский — в том числе) не оценили опасности революции, которая стремительно накатывала «снизу». Павел Павлович на свои средства издавал оппозиционные газеты (от старообрядческой «Народной газеты» до либерального «Утра России»), создавал общественные организации и целые политические партии. Он считал, что Россия должна стремиться к «синтезу национальных традиций с западными демократическими институтами», выступал за невмешательство государства в хозяйственную деятельность предпринимателей. В своих публичных выступлениях заявлял, что «буржуазия не мирится с всепроникающей полицейской опекой и стремится к эмансипации народа», сам «народ-земледелец никогда не является врагом купечества, а вот помещик-землевладелец и чиновник таковыми являются!».

Павел Павлович пытался сплотить оппозиционные партии против правительственной реакции в единый фронт. Однако эти попытки успеха не имели.

Большевистское ярмо

С началом Первой мировой войны Павел Рябушинский стал одним из руководителей Военно-промышленного комитета. Он принял Февральскую революцию, однако считал, что социализм для тогдашней России был «преждевременен».

Октябрь 1917-го Павел Павлович встретил в Крыму. После разгрома корниловского мятежа был арестован Симферопольским советом, как «соучастник заговора». Ему грозил расстрел, однако по личному распоряжению Керенского он был освобожден. В дальнейшем не стал искушать судьбу и вместе братьями спешно эмигрировал во Францию.

Там активно участвовал в создании эмигрантской организации «Торгпром» (Российский торгово-промышленный и финансовый союз). Скончался Павел Рябушинский в 1924 году от туберкулеза и был похоронен в Париже на знаменитом «русском» кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Однако вернемся в 1914 год, когда Павел Рябушинский, заинтересовавшись богатствами Русского Севера, на свои средства организовал геологоразведочную экспедицию и направил ее в бассейн реки Печоры. Перед геологами была поставлена задача: найти месторождения золота, угля и нефти.

Возглавил экспедицию профессор Московского университета знаменитый геолог Александр Чернов (позже он прославился как первооткрыватель Печорского угольного бассейна). База экспедиции находилась в селе Усть-Цильма. Курировал работу экспедиции лично Павел Рябушинский.

Интересно, что работы в Усть-Цилемском районе продолжались и после революции, в 1918 году, причем спонсировала их семья Рябушинских из-за рубежа. Павел и его братья наивно верили, что большевики пришли к власти ненадолго. Поэтому и продолжали финансировать изыскательские работы. Вместе с техническим оборудованием в Усть-Цильму они тайно отправили 200 тысяч золотых рублей. Рябушинские считали, что часть этих богатств старообрядцы потратят на борьбу с новой властью и сумеют скинуть ненавистное большевистское ярмо.

Хранитель клада

Весной 1918 года в избушку на Умбу прибыли на вместительной лодке местный купец и родственник Рябушинских старообрядец Ефрем Кириллов и профессор Чернов. В лодке под брезентом были тяжелые, окованные железом ящики, заполненные золотом.

То, что доверенным лицом Рябушинских был выбран именно старообрядец Ефрем — не случайность. Братья на протяжении многих лет оказывали поддержку старообрядческим общинам и вполне могли рассчитывать на их преданность.

По легенде, Ефрем зарыл сокровища в одной из пещер.

После прихода к власти большевиков Ефрем Кириллов набрал отряд верных ему старообрядцев, вооружил его и выступил против новой власти.

На первых порах силы большевиков в северном краю были невелики. Поэтому новая власть не смогла оказать Кириллову должного сопротивления. На какое-то время тот стал полновластным хозяином огромного региона России. В его намерения входило создание некоего старообрядческого государства.

Однако вскоре большевики твердо решили покончить с амбициозным Ефремом.

На борьбу с ним весной 1921 года выдвинулся мощный отряд красных. В результате подразделение Кириллова было разгромлено, а сам он (и его братья) попали в плен к большевикам. Те жестоко пытали Ефрема, требуя выдать золото Рябушинских. Но даже под пытками упрямый старовер не произнес ни слова и был казнен. Та же участь постигла и его братьев.

Незадолго до этого Ефрем открыл место, где закопал клад, другу-староверу, мужу своей родной сестры Сидору Ниловичу Антонову, который и стал хранителем сокровищ Рябушинских. Сидор бережно хранил тайну золота, а еще выполнял и важную общественную миссию: был наставником пижемских старообрядцев, учил их бережно хранить традиции и реликвии «правильной веры».

Охотники за сокровищами

Сидор прожил недалеко от клада в деревянном ските до весны 1978 года, потом доживал свой век в деревне. Помимо золота московских миллионеров, он бережно хранил и не менее ценное наследие своих предков из старообрядческого Великопоженского скита: старинные книги, серебряные распятия и прочие атрибуты староверов.

Скит был основан на Пижме в начале XVIII века игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, иноком Иоанном. Протестуя против гонений царских властей, зимой 1743 года в деревне Скитской сожгли себя заживо более сотни старообрядцев. Этим актом они доказали, что истинную веру ставят выше собственной жизни.

На протяжении многих лет к Сидору приезжали охотники за сокровищами и разного рода авантюристы. Они представлялись журналистами, геологами, религиозными деятелями, учеными и пытались выяснить, где спрятан клад. В ход шли хитрость, лесть, откровенные угрозы, но все попытки подкупить или испугать хранителя сокровищ оставались безуспешными.

Время от времени к Сидору являлись представители прокуратуры и милиция с обысками. Люди в погонах уговаривали его сдать сокровища новой власти, но тот упрямо отвечал отказом.

Не оставляли попыток найти сокровища и бригады черных кладоискателей. Они обшаривали окрестные леса и пещеры, но ничего не нашли, а многие из них сгинули в гиблых местах.

У Сидора было две дочери и два зятя. Но он считал их недостойными золота, поэтому и им тайну клада не открыл.

Исследованием и поиском сокровищ активно занимался известный сыктывкарский писатель Лев Смоленцев (1926-2004). Делал он это не из корыстных побуждений, а движимый желанием раскрыть старинную тайну. Он познакомился с Сидором Антоновым в 1979 году, затем неоднократно встречался с ним и убеждал того сдать ценности государству. Сидор неизменно отвечал отказом, но согласился показать писателю некоторые старообрядческие фолианты.

Особенно поразило Смоленцева «Евангелие престольное» XV века. На книге было указано, что это дар местной старообрядческой общине от Павла Павловича Рябушинского. Это было еще одним доказательством того, как трепетно и бережно относился Рябушинкий к ценностям предков-староверов.

В 1983 году Сидор Антонов ушел в мир иной, так и не открыв никому, где же хранится клад.

Рубрика: Необычная история 634 просмотров

Источник: zagadki-istorii.ru

Карта кладов республики Коми

Не верьте тем, кто говорит, что в Коми «ловить нечего». Здесь есть множество заброшенных деревень и даже городков. А еще иногда находят восточное серебро и золото.

Вот 10 самых разыскиваемых кладов Коми.

1. Наследие чуди

В каждом комяцком селе есть предание, где именно обитал странный народ — «чудь белоглазая». Странные это были люди, ездили на неких «петухах-лошадях», а застрелить их можно было только «пулей с хлебом». Оставим исторические изыскания специалистам. Считается, что чудь оставила после себя множество кладов. Старожилы отдаленных деревень рассказывают о сундуках золота, которые утащили с собой в леса не желающие принимать христианскую веру язычники.

Если кратко, то «чудские клады» можно искать вот где: в деревнях Черныб, Селиб, Мучкас и Чернутьево Удорского района, у деревни Мелентьево около холма Яранкыр (тот же Удорский район), на реке Подчерье, в селе Большелуг Корткересского района, возле озера Чуб (Чуд), в деревне Лывма возле Чудского холма (Корткересский район). В том же районе — село Богородск, Нившера (возле реки Нившера), в верховьях реки Печора и возле реки Вычегда. В селе Керчомья Усть-Куломского района есть сказание о большом кладе под сосной.

2. Золотая баба (с.Вотча Сысольского района)

Согласно «Церковно-историческому описанию Вотчинского прихода Устьсысольского уезда, Вологодской губернии» от 1911 года говорится: «От 1032 года уже известен поход Нормана Улеба, родственника Ярослава Мудрого по жене, к железным воротам и последние находились неподалеку от села Вотчи и неподалеку от одной из возвышенностей – что носит название «Кар – ил» (по – русски город-холм) будто бы находится чудский клад. Что за клад и из чего он состоит, народ не дает точного ответа на эти вопросы. Одни утверждают, что зарыто в горе чудское идолище – золотая или серебряная баба, имеющая до двенадцати рук и вооруженная какими-то орудиями». Здесь напрямую указывается Вотча как одно из местоположений утерянного языческого идола, имевшего центральное положение среди народов коми и зырян. А именно Зарни-ань — что в переводе означает Золотая баба.

3. Сухановские сокровища

Торговая династия князей Сухановых обитала в Сыктывкаре, тогда еще — в Усть-Сысольске, несколько столетий. Слухи о сухановских кладах и подземельях будоражат народ с начала XX века. Один из потомков княжеского рода, бывший геолог Николай Владимирович Суханов, несколько лет назад сообщил о сухановском кладе.

Будто бы он был зарыт под могучим кедровым пнем, стоявшим во дворе сухановского дома. Дом этот до 1969 года находился на высоком берегу Сысолы. Сейчас на этом месте в Сыктывкаре территория детского парка. Глубоко зарытые сокровища так и не нашли.

4. Клад миллионеров Рябушинских

В лесах Усть-Цилемского района, на реке Умбе, в 1921 году было зарыто золото известных российских миллионеров Рябушинских. С 1921 года и до самой смерти сокровища охранял старовер из деревни Скитская Сидор Нилович Антонов. Он шестьдесят лет прожил в лесной избушке на реке Умба, неподалеку от того места, где до сих пор могут хранится бочки с золотыми монетами, которые привезли на север Рябушинские. Считается, что золото так и хранится в лесах на Умбе. Здесь на берегу много небольших пещерок, леса глухие, поэтому найти сокровища миллионеров практически невозможно.

5. Церковное золото (Усть-Куломский равон)

В Усть-Куломском районе, в окрестностях бывшего Стефано-Ульяновского монастыря, должен находиться клад, спрятанный в годы революции старшим духовенством. Перед тем, как до обители, расположенной в 160 км от Сыктывкара, добрались красные, монахи вывезли монастрыскую казну, золото и иконы в леса. Пока что никому этот клад не открылся. Косвенно на богатства духовенства указывает небольшой клад, найденный уже после Великой отечественной в бревнах дома казначея Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря отца Мелетия. Там было 116 российских монет достоинством 3 и 5 копеек с 1832 по 1915 г. Даже если это были «закладные» деньги, такое количество указывает на достаточную обеспеченность казначея.

6. Екатерининский тракт и купеческие «схроны» (Прилузский район).

Из архивов доподлинно известно, что через Прилузский район в 18-ом веке пролегал Екатерининский тракт. Купцы на лошадях из разных уголков государства возили на ярмарки свои товары, а золото и драгоценности, опасаясь разбойников по пути, как гласит предание, зарывали как раз в тех местах. Искать клад имеет смысл на территориях вымерших окрестных деревушек Былатовка, Прошкино, Лавровка и других, говорят старожилы Прилузья.

7. Княжпогостские захоронения

По реке Емва (Вымь) и вокруг озера Синдор располагаются сотни стоянок, поселений, погребений, святилищ. Здесь найдено большое количество памятников старины и уникальных кладов. Что до древности, то уже более 400 лет существуют деревни Кони, Весляна и Раковицы, село Серегово. А селам Княжпогост и Туръя свыше пяти веков. Там поиск тоже должен быть удачным.

8. Речной клад Тыл Пур Яка

Разбойник с таким замысловатым имечком по некоторым данным, был крестьянином в Усть-Сысольском уезде. Потом он завел небольшую банду и повадился грабить торговые суда, плававшие по рекам Малая Печора и Ылыдзь. Этот и другие разбойники деньги хранить не умели, и зарывали в землю свои сокровища. Искать можно в устьях небольших речек, впадающих в Ылыдзь (р.Дац, р.Юксо). Данные из «Вологодского сборника» конца XIX века.

9. Лоемский городок

Лоемские старики донесли до нашего поколения легенду о Юрьине — большом сгинувшем городище. Давным-давно, в десятом веке (может быть, и позже), существовало Лоемское или, как еще его называют, Юрьино городище. Существует народное предание о битве воинства князя Юрия, правителя городка, с полчищами чуди. Место, где расположено это поселение, до сих пор учеными и не установлено, хотя экспедиции туда определенно посылали.

10. Царская казна

Древний путь через Уральские горы имел название Зырянская дорога, так как первыми о ней прознали зыряне, народ, населявший территорию современной Республики Коми. Позже тракт был назван Сибиряковским — по имени русского предпринимателя Сибирякова, попытавшегося сделать дорогу основной торговой магистралью, связывающей Сибирь и Европу. Начинается древняя дорога от деревни Усть-Щугер в Республике Коми. Есть рассказ о том, что во времена постоянных стычек красных и белых по данному тракту куда-то из города Саранпуль вывезли часть царской казны. Может быть, довезли до Коми, а, может, стоит отправиться за золотом вдоль по бывшему тракту.

Ну и в завершение статьи можно упомянуть, что в районе деревень Додзь и Нёбдино в больших количествах встречаются «куль чунь» — чертовы пальцы, окаменевшие моллюски белемниты. В интернете купить их предлагают по 150 рублей за штуку. Также находят в болотах на севере Коми бивни мамонта. Но уже без металлоискателей.

Источник: www.mdregion.ru