В университетские годы я состояла в турклубе и была шапочно знакома со студентами геологического факультета. Иной раз, когда мы уходили в очередное ПВД и засиживались допоздна у костра в лесу, они делились занимательными особенностями своей профессии. Еще будучи студентами, они отправлялись на интереснейшую практику в далекий Красноярский край бурить земляные керны с целью изучения грунта, проведения геологоразведки в поисках полезных ископаемых и т.д.

Недавно я встретила одну свою знакомую с геологического: она рассказала, что только что вернулась домой после полугода работы в жарком Узбекистане. И я задумалась тогда – какова же она, работа геолога? Что вообще значит работа вахтовым методом в тяжелых климатических условиях? И чем, бывает, жертвуют люди, выбирая для себя этот род деятельности?

На мой взгляд, отлично передать рабочую атмосферу рядового инженера-геолога удалось советскому писателю Олегу Михайловичу Куваеву в его романе «Территория».

Начнём, пожалуй, с того замечательного факта, что Куваев досконально знал тему, о которой писал – он сам был геологом, участвовал в различных экспедициях и опубликовывал по ним рассказы в популярных журналах. Роман «Территория» во многом автобиографичен.

Территория. Приключенческая Драма. Лучшие фильмы

Куваев О.М. Фото взято с сайта https://www.kotelnich.info/kotelnichane/pisateli/item/63-kuvaev.html

Что же такое «Территория»? Это реальная географическая область России – Чукотский автономный округ. Речь в романе Олега Куваева идет про открытие золотоносных россыпей Чукотки, про то, как долго и тяжело к этому шли.

Роман фактически пересказывает реальную историю поисков золота в данном районе, только имена с названиями изменены, однако не стоит воспринимать это просто как хронику. Это полноценное художественное произведение. Оно повествует читателю о судьбах людей, работающих на Территории, об их взаимоотношениях, об амбициях и устремлениях, об открытиях.

Фото автора.

Роман наполнен невероятной философией, главный постулат которой – абсолютная вера в свою работу, в труд, объединяющий людей, в единую цель. На мой взгляд, автор попытался показать, что на самом деле работа геолога – это тяжелая работа, с лишениями, часто отбирающая заслуженный отдых или хотя бы передышку; это работа опасная, в ней человек противостоит чему-то большему, какой-то силе, с которой обязательно нужно считаться, иначе за ошибки придется дорого платить.

И стоит множество раз подумать прежде чем выбирать что-то подобное для себя. Но такая работа – это движение вперед, прогресс, которого люди достигают упорством. И так получилось, что «Территория» стала одной из самых романтичных книг, которые я когда-либо читала! Потому что она заставляет задуматься о чем-то непостижимом и красивом, важном и нужном, о цели, которой люди посвящают жизни.

Не зря ведь в конце Куваев высказывает такую мысль:

«…Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом Территории, погибших в маршрутах, сгинувших в «сучьих кутках», затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как все», — все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на Территории, даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека.»

Отдельное место в повествовании занимает фигура главного инженера управления Чинкова Ильи Николаевича. Это образ человека глубоко идейного, уверенного в своей правоте, но небезосновательно. Именно Чинков доказывает в итоге всем сомневающимся, что его прогнозы относительно существования золотоносных районов Территории оказались верными.

Но чего стоило ему отстаивание своей несгибаемой позиции? Через Чинкова автор показывает, что без строгого управления в таких начинаниях не преуспеть: одно неудачное лето с пустыми промывками за другим; обманчивые золотые крупицы, намытые то тут, то там, но нет никакого крупного месторождения, — все это подрывает дух и уверенность простых рядовых рабочих.

Вот тут и нужен человек, который, преодолевая всеобщее недовольство, скажет твердо «Так надо, работаем!». Его не будут за это любить, и к этому тоже нужно быть готовым. Такие люди даже могут казаться неприятными, но без них никак не обойтись. Вот и Чинков жертвует хорошими отношениями с коллегами, жертвует возможностью самому выходить на маршруты, предпочитая вместо этого бюрократические разборки со своими недоброжелателями, только ради того, чтобы дело всей его жизни – Территория, — не исчезло, не распалось на радость других. Такими личностями восхищаешься либо со стороны, либо намного позже, постфактум, а в моменте только злишься, что они тебе твой заслуженный отпуск не дают.

Интересно то, что именно золото в романе становится камнем преткновения между Чинковым и его подчиненными. Чинков точно знает, что на Территории есть золотоносные месторождения, надо только их отыскать, методично и планомерно. Но немногие хотят этим заниматься, потому что не верят не в саму идею золота, а в, собственно, золото. Это металл губительный – сколько содержит в себе неоправдавшихся надежд и чьих-то поломанных судеб коварный желтый блеск?

«Монголов, это Чинков угадал, всегда неприязненно думал о золоте. О золоте – самородном металле, приобретшем властную силу над миром.»

Однако, Чинкову в его стремлениях помогают такие люди как Сережа Баклаков – амбициозные исполнители, не задающие лишних вопросов. Баклаков тоже идейный и фанатик своего дела, именно поэтому он становится одним из вернейших подчиненных, и именно он в итоге находит золото Территории. Баклаков верит в работу, — если задача поставлена, ее надо выполнить.

«Мы все обречённые люди, — думал он на ходу. – Мы обречены на нашу работу. Отцы-пустынники и жёны непорочны, красотки и миллионеры – все обречены на свою роль. Мы обречены на работу, и это…есть лучшая и высшая в мире обречённость».

Конечно же, Куваев прекрасно описал и природу Территории. Если бы не суровость этого края, он бы, наверное, не был столь красивым: холодные бурные реки, несущие в себе золотой песок; красочная тундра в окружении гор; многолетняя мерзлота и очень короткое лето; а зимой полярная ночь, трескучие морозы, дикие ветра. Условия Крайнего Севера во всей своей красе!

Люди здесь, на Территории, соответствуют этой местности – такие же суровые, прошедшие войну, закаленные и сильные духом. У каждого сложная, неоднозначная судьба, персонажи прописаны очень цельно, им всем уделено огромное внимание. Каждому сопереживаешь. В конце все будут объединены этой идеей работы на благо.

Для меня отдельное удовольствие при прочтении составлял еще и тот факт, что мой собственный отец родился на Чукотке и вырос в Комсомольском, недалеко от Певека – того самого города, который стал прототипом Посёлка Территории. Так интересно читать про эти места и вспоминать когда-то рассказанные истории и про золото, и про белых медведей, и про жгучий холод. Это в мозгу работает словно генетическая память.

Источник: dzen.ru

Реальная «Территория» до сих пор ждет хозяина

«После выхода романа Олега Куваева все жители нашего района стали повально называть его «Территория»», — рассказывает о Чаунском районе Чукотки, где ему довелось прожить 22 года, бывший журналист «Амурской правды» Александр Шатыгин. Он точно знает, что в романе «Территория», экранизация которого со звездным актерским составом недавно вышла на экраны кинотеатров, описаны события, происходившие в его районе. И не сомневается, называя имя прототипа главного героя книги — одного из руководителей геологического управления «Территории» Ильи Чинкова. О том, кем был для жителей Чукотки автор культового советского романа Олег Куваев и как в реальности сложилась судьба «Территории», бывший северянин рассказал АП.

Герой Чукотки

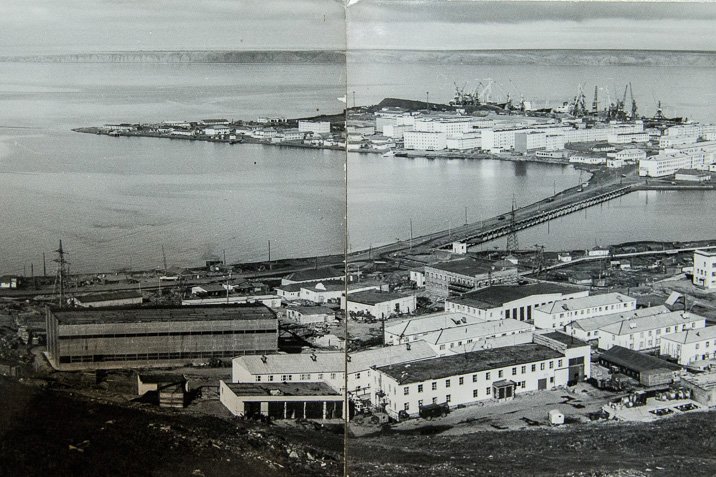

Он попал на Чукотку в 1972 году по вызову тогдашнего местного руководства партии. По окончании строительного института он вместе с семьей решил рвануть из жаркого Казахстана, где жил в ту пору, на Крайний Север и разослал 22 письма во все «медвежьи углы» необъятной родины — от Мурманска до Сахалина. Положительный ответ пришел только из Чукотки. В те времена в порту Певек, на побережье Восточно-Сибирского моря, где и поселились Шатыгины, уже была улица имени Олега Куваева, но кто это, новоприбывший северянин тогда еще не знал.

Роман «Территория», сделавший Куваева героем Чукотки и кумиром советских геологов, да и просто романтиков, вышел только два года спустя, в 1974 году в литературном журнале, а в 1975-м — уже посмертно — отдельным изданием. В городе тогда еще работало в старом здании управление Чаунской геологоразведочной экспедиции, сотрудником которой был и сам автор книги (здание сохранилось и по сей день). В 70-х в управлении можно было увидеть его кабинет с надписью «здесь работал Олег Куваев». А немногочисленные горожане (в лучшие годы население Певека насчитывало 12 тысяч человек) ходили по тем же «коробам» теплотрасс, не упрятанным под землю из-за вечной мерзлоты и служившим тротуарами, по которым чуть больше 10 лет назад ходил автор книги.

— Куваев стал широко известен северянам именно после выхода «Территории». До этого его знали в основном геологи. Роман стал событием на Чукотке. Его читали и обсуждали, а автора стали уважать и чтить все местные жители.

Мы все стали частью «Территории» и гордимся этим, — признается Александр Шатыгин. — Певек, выведенный в романе, как Поселок, где находилось управление «Территории», и появился на карте благодаря геологам. Его основали именно потому, что в этих краях шла добыча олова. В нем есть улица, названная в честь бывшего начальника экспедиции Николая Чемоданова, который на свой страх и риск начал искать здесь золото. Он и стал прообразом главного героя книги Ильи Чинкова.

Под угрозой расстрела

По словам бывшего северянина, Николай Чемоданов был легендарной личностью — геологи едва ли не молились на него. Кстати, по книге прозвище Чинкова — Будда. И в те времена, и позже у всех геологов и старателей тех мест были клички, по которым их знали чуть ли не лучше, чем по именам. Среди кличек были и «Рюкзак», и «Альпинист» (так прозвали Шатыгина), и «Кихты канахты» (в переводе с чукотского «снимай штаны»), и еще менее приличные.

— До Чемоданова здесь добывали только ртуть и олово. Никто не верил, что здесь есть золото, а он чувствовал это. И попросил доверенных людей разведать для него золотоносные места. Приехав в Москву с россыпью добытого в провинции золота, он получил в министерстве разрешение на разведку золотых месторождений «Территории».

Но если бы его поймали на нецелевом расходовании средств — ему грозил бы расстрел. Он был очень смелый человек, — погружает в исторические реалии Александр Мефодьевич.

Избушка Куваева

Чаунский район — арктическая зона, где, если верить местным анекдотам, холодно лишь три летних месяца, а все остальное время очень холодно, и температуры опускаются до –55 градусов. В этих условиях работали Куваев и его коллеги. Съемки фильма Александра Мельника «Территория» проходили в Провиденском районе Чукотки, расположенном на побережье Тихого океана, где климат куда мягче. Во времена событий, описываемых в романе, геологи перемещались по тундре в основном пешком, а по дороге добывали себе «подножный корм», рыбача и охотясь на зайцев, оленей и другую живность.

Местные жители относились к ним почтительно и в случае необходимости всегда приходили на помощь. «Чукотские женщины воспринимали белых людей, как продолжателей рода, приносящих свежую кровь. Поэтому часто бывало, что геолога гостеприимно встретят в стойбище, накормят, а ночью потребуют с него «плату». Так что потомков геологов на Чукотке очень много», — смеется Александр Шатыгин.

В тундре геологи ставили временные избушки. В одной из таких, построенной как раз Олегом Куваевым, посчастливилось побывать Александру Шатыгину. Домик стоял неподалеку от истока реки Энмываам, вытекающей из озера Эльгыгытгын — места, куда автору «Территории», по его собственному признанию, хотелось возвращаться снова и снова.

— В 1983 году мы с тремя товарищами предприняли отчаянный сплав. Вертолетом нас забросили на озеро, находящееся в центральной части Чукотки. Это безлюдные места, куда очень трудно добраться. И там мы обнаружили домик, построенный Куваевым. Об этом свидетельствовали его размышления, нацарапанные на стенах.

Как мы поняли, в этих местах пролегали его маршруты, но там он ничего не нашел, — вспоминает бывший житель Чукотки. — Мы двое суток ночевали в его избушке в ожидании погоды. А потом по местным речкам 21 день сплавлялись до Анадыря. Этот маршрут мало кто проходил. Впечатления от него у нас остались на всю жизнь.

Романтики и прагматики

Как и предвидел Чемоданов, золота на Чукотке оказалось много — в 70-е годы на всю страну гремел Комсомольский ГОК, в больших объемах добывавший его. Несмотря на то что геологи напрямую имели дело с презренным металлом, за наживой они не гнались. «Украсть, утаить — это презиралось в их среде. Это были редчайшие случаи. В то время все в первую очередь думали о родине, — рассказывает Александр Мефодьевич. — А вот психологические срывы, из-за которых случались, в том числе и убийства, бывали. Хотя геологи в большинстве своем отшельники, привычные к жизни вдали от мира».

По его словам, среди жителей севера той поры можно было выделить три группы людей: одержимые романтикой, которые и задерживались в тех местах; те, кто бежал от жизненных неурядиц или охотился за высокой зарплатой, и те, кто был сослан туда еще в сталинские времена. И если в начале 70-х доля романтиков была заметной, то к середине 80-х, когда и сам Шатыгин подался в старатели, их почти полностью вытеснили прагматики, которых привлекали тройные северные зарплаты.

В 90-е добыча природных богатств, ради разведки которых выбивались из сил, а порой и отдавали жизни участники первых геологических экспедиций, пришла в упадок. И, словно в противовес временам освоения Чукотки, многие геологи уехали с севера на «большую землю».

— Я счастлив, что мне удалось пожить и поработать в тех местах. Это чудесный край, в который я влюбился сразу, как только увидел, — говорит Шатыгин, перебравшийся из Чукотки в Приамурье в 1994 году.— Эту «Территорию» нужно возрождать. Надеюсь, с началом освоения Арктики оттуда снова пойдут олово, золото, ртуть и вольфрам.

Сейчас основными добытчиками золота на Чукотке являются не российские, а канадские компании. Спустя почти 60 лет после событий, описанных Куваевым, опустевшая «Территория» вновь ждет освоения.

ДОСЬЕ АП

Александр Шатыгин

С 1998 по 2003 год — журналист «Амурской правды». С 1999 года возглавлял отдел писем редакции. После «Амурки» успел поработать в газетах «Эхо», «Амурская неделя» и «В мире тайн». Сейчас на заслуженном отдыхе.

ОЛЕГ КУВАЕВ

Советский геолог, писатель. С 1957 года работал на Чукотке. В конце 60-х он уходит из геологии, чтобы полностью посвятить себя литературе. Автор документально-географических произведений, но прежде всего — рассказов, очерков, повестей о геологах, работающих на севере. Наибольшую известность ему принес роман «Территория», издававшийся за рубежом, и экранизированный в 1978 году.

После смерти писателя в возрасте 41 года неоконченным остался роман «Правила бегства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Безграничное состояние: рецензия на фильм о советских геологах «Территория»

Источник: ampravda.ru

В сердце золотой территории

Золото старательской артели «Полевая» в Ягоднинском районе (слева — костяной северный божок Пеликен — на удачу).

По легенде, именно их банку из-под чая, доверху заполненную золотом, в 1929 году обнаружил геолог Сергей Раковский, что и стало подтверждением догадки — золото здесь есть, а значит, быть и приискам.

ТРАССА, КОЛЫМСКАЯ ТРАССА — МАГАДАНА ДУША

Для того чтобы обеспечить связь с приисками, было принято решение проложить в таежной глухомани, среди гор, марей и болот, Колымскую трассу. Без преувеличения эта дорога построена на костях заключенных, первую партию которых в пароходных трюмах забросили в навигацию 1932 года. Уже к 20 августа того же года между поселком Нагаево и речкой Магаданкой по дороге прошли первые автомобили АМО и «Форд».

С 1932 по 1941 год было проложено 3100 километров дорог, а памятные вехи на их обочинах не дают забыть о тех, кто положил здесь свою жизнь. Так, в 2007 году на 25-м километре основной трассы был установлен мемориал магаданским дорожникам. В центре памятника — барельеф трагически погибшего дорожника, почетного гражданина Магаданской области В. А. Каликяна и надпись: «Памятью в веках об этих людях Колымы дорога пролегла». На 919-м километре трассы в память ее строителей была открыта и освящена стела-монумент «Колыма из слез восстала», посвященная узникам лагерей, построившим дорогу.

Колымская трасса — тысячи километров в самых непролазных местах.

ВОЗИЛИ ШЛИХ «НА МАТЕРИК» ТОННАМИ

В середине 50-х заговорили о затухании золотой Колымы: в 1957 году зафиксирован исторический минимум — всего 9 тонн золота. Но благодаря усилиям геологов Ягоднинской экспедиции и техническому перевооружению приисков, оснащению их новой и мощной техникой добыча золота к 1974 году увеличилась до 15 тонн. Помогли и старатели, бригады которых добывали золота даже больше, чем некоторые предприятия. Например, на Ягоднинский ГОК из всего поступавшего в переработку объема золота почти треть составляло старательское золото, а на Оротуканском комбинате оно составляло 65 процентов.

Восемь десятилетий работы ягоднинских горняков — это 1 тысяча тонн золота, добытого на территории района. Причем почти 60 тонн добыто уже в нынешнем веке. Сегодня на территории района 69 предприятий имеют лицензии на добычу россыпных месторождений, 11 занимаются разведкой рудных месторождений. После спада 2009 года в золотодобывающей отрасли снова начался подъем.

В 2011 году был преодолен пятитонный рубеж, а в 2012 году добыто почти 7 тонн золота. Лидеры золотодобычи в районе — горная компания «Майская», «Кривбасс», «Конго», «Днепр-Голд», «Колымская россыпь», «Полевая» и «Новый путь». На их долю приходится более 60% всего добываемого в районе золота.

В Ягоднинский район в середине 2011 года пришло новое горнодобывающее предприятие, созданное с участием капитала китайского инвестора горнопромышленной компании «Тонхуа Минбан» — «Горнопромышленная компания «Южная». Она получила лицензию на юго-восточную часть Бурхалинского рудного поля. На этом участке идут активные геологоразведочные работы.

Кстати, прииск «Бурхала» известен тем, что здесь в 1956 году начала навигацию первая в районе электрическая драга № 177, которая работает до сих пор. Здесь же в 1976 году при съемке металла с прибора горняки обнаружили золотой самородок весом 2005 граммов.

НАШ АДРЕС ЗДЕСЬ: СИНЕГОРЬЕ, КОЛЫМСКАЯ ГЭС

Знаменательное событие в истории района — строительство Колымской ГЭС. На Колыме еще в 30-е годы планировали построить 76-метровую плотину, но ни одна строительная организация не смогла взяться за такую работу. Только спустя три десятилетия с Вилюйской ГЭС на Колыму по зимнику пришла колонна первой техники для стройки — 3500 км пути в 50-градусный мороз!

Спустя некоторое время Всесоюзное радио сообщило: «В глухой тайге, на берегу дикой, седой и студеной реки Колымы заложен новый город с романтичным названием Синегорье».

Изначально опорным пунктом строительства ГЭС служил поселок Дебин. Здесь сохранилось здание постройки 40-х годов ХХ века, в котором была центральная больница управления северо-восточных исправительных лагерей. В ней лечился, а потом работал фельдшером Варлам Шаламов — автор «Колымских рассказов».

В 1981 году состоялся пуск первого агрегата Колымской ГЭС. В 1987 году все пять турбин гидроэлектростанции работали на полную мощность, а многие из тех, кто приехал на стройку, остались жить в Синегорье, навсегда связав свою судьбу с колымской землей.

Сейчас Колымская ГЭС вырабатывает более 95% всей электроэнергии региона, а опыт ее строительства используется при возведении других северных ГЭС.

НЕ ЛЮДИ — САМОРОДКИ!

Любимое место отдыха ягоднинцев — местный парк на живописном берегу ручья Ягодный. Парк считался одним из лучших в Магаданской области. Во время праздничных мероприятий в нем собираются жители, проводятся игры, конкурсы, дискотеки, поэтические вечера.

Спорт в районе имеет добрые и славные традиции. В конце сороковых годов жители Ягодного построили стадион. Здесь занимались борьбой и боксом, волейболом и хоккеем. А каток на стадионе не пустовал даже в 50-градусные морозы.

В «золотой книге рекордов» — имена чемпиона мира по боксу Матвея Коробова, победителя международного турнира по греко-римской борьбе Джабраила Оздоева и других выдающихся спортсменов.

Сейчас каждый четвертый житель района занимается физкультурой и спортом, а районная администрация строит новые спортивные объекты. Уже сданы в эксплуатацию футбольные поля с искусственным покрытием в Ягодном и Синегорье, на очереди — такие поля в Дебине и Оротукане. В Ягодном скоро начнут строить крытый каток с искусственным льдом.

Ну а для привлечения туристов в районе разрабатывается проект создания международного туристического центра «Озеро Джека Лондона». Оно считается одним из крупных и красивейших озер Магаданской области. Так что не исключено, что со временем Ягоднинский район станет популярным среди туристов местом.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ягоднинский район находится в самом центре Магаданской области. Когда-то безлюдный, он начал привлекать бродяг-старателей. Потом здесь стали появляться целые партии золотодобытчиков. В 30 — 50-е годы прошлого века на территории Ягоднинского района трудились в основном заключенные: здесь насчитывалось более 200 лагерей.

Тянулись на Колыму и добровольцы — те, кто хотел заработать денег, мечтал открыть для себя этот суровый край, проверить себя на прочность. В 30-е годы темпы освоения золотых россыпей росли так быстро, что уже к концу десятилетия в нынешних границах района добывали 50 тонн золота в год.

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Источник: www.kp.ru