В экспозиции представлены экспонаты различных эпох, начиная с бронзового века до раннего средневековья, особо выделяются элитарные памятники сакской культуры, найденные в Восточном Казахстане. Посетители выставки увидят уникальные украшения из золота, оружие воинов, элементы одежды и многое другое. Исключительные образцы скифо-сакского искусства — золотой «летящий олень», бронзовый кинжал в золотых ножнах, кинжал с навершием в виде миниатюрной скульптуры горного барана.

Большинство предметов, обнаруженных при раскопках курганов, датируются VIII-VII вв. до нашей эры и демонстрируют высочайшее мастерство и глубокое понимание материалов. Многочисленные предметы изображают животных и растения, а также мифических существ.

О достаточно развитой и яркой культуре населения Казахстана свидетельствуют захоронения в курганах, где археологами обнаружены великолепные памятники изобразительного искусства, оружие, бытовые вещи. В этом плане особое место занимают такие памятники, как Шиликты, Берел, Елеке Сазы, Акжайлау, находящиеся на территории Восточно-Казахстанской Области.

КОП В КАЗАХСТАНЕ. Поиск с металлоискателем Minelab Equinox 800

Контакты

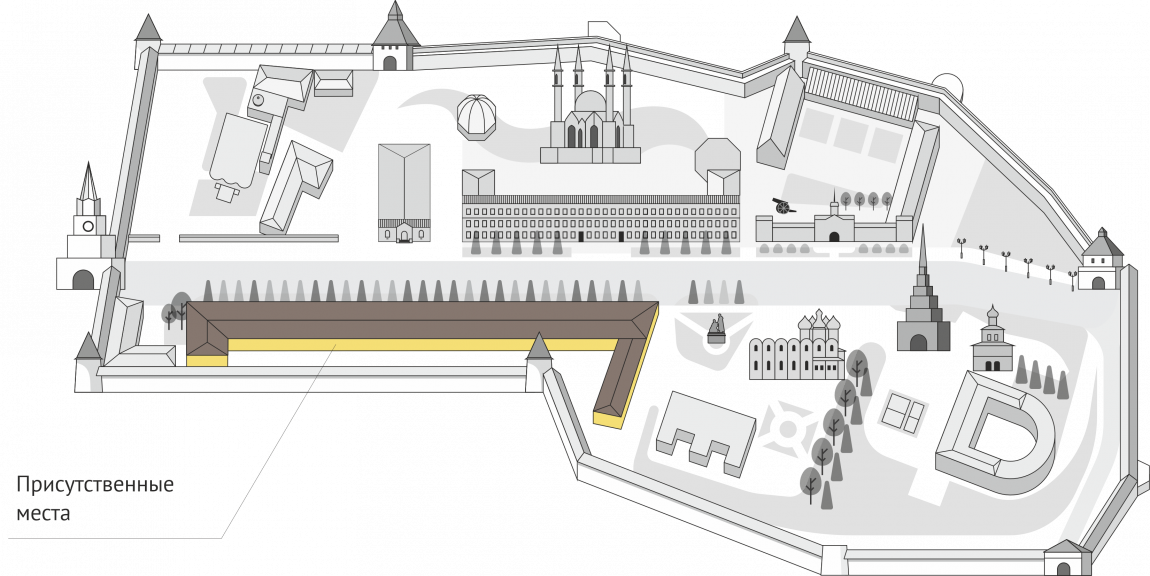

420111, Казань, Кремль, а/я 522

Источник: kazan-kremlin.ru

Золотая Степь

Как я в прошлом году посчитал, материала, который находится у меня в «загашниках» хватит на ежедневные посты в течение 350 лет. В общем надо это как-то публиковать, поэтому перенесемся в сентябрь 2014 года. Одна из поездок по Саратовской области. Я уже выкладывал ранее две публикации с фотографиями из этой поездки (ссылки на них в конце поста), а сегодня самое начало экспедиции.

В составе экспедиции: я, Владислав Здир, Владимир Федосеев и Александр Волков.

Путь наш лежит в Левобережье. Переезжаем через мост, проезжаем через Энгельсский район.

А вот и стела Советского района.

Безымянное муниципальное образование.

Задача — объехать наиболее интересные места области, особенно те, где имеются объекты культурного наследия. А в селе Золотая Степь их целых два. Поэтому поворачиваем с трассы, которая ведёт к границе области с Казахстаном, направо.

Здесь нам предстоит дождаться открытия железнодорожного переезда, т.к. железная дорога на Уральск идёт параллельно трассе.

В ВКО несколько молодых людей открыли настоящий клондайк

Железная дорога на Уральск («Покровская слобода — Уральск») была открыта 25 октября 1894 года, и изначально была узкоколейной.

Нынешняя трасса железной дороги в нижней части карты.

Золотостепское муниципальное образование и перекрёсток.

И сразу становится видно доминанту местности — дореволюционную водонапорную башню. Или «водоёмное здание» — непременный спутник любой железной дороги, ведь до середины ХХ века основной рабочей силой на железной дороге были паровозы.

Башня является выявленным объектом культурного наследия. Основная часть построена по типовому проекту инженера Виноградова. К ней в то же время был пристроен тамбур.

И главное — сохранилась чугунная выемка с краном для налива воды. Справа от неё железная скоба, словно для того, чтобы держаться за неё.

Нивелировочный знак 1915 года.

Надпись словно нецензурно посылает нас.

Рядом с башней в 2005 году установили мемориал погибшим в Wow.

За кустами виднеется какой-то голубой тепловоз. Лебвобережная железная дорога от Анисовки до Уральска неэлектрифицирована.

А вот и здания самой станции. Открыта она была в том же 1894 году, но носила имя «Нахой» по близлежащей речке. При станции был основан поселок, который изначально составлял всего 3 двора.

После революции территория вошла в состав АССР Немцев Поволжья — в Вейценфельдский сельсовет Мариентальского кантона. В 1926 году насчитывалось уже 41 домохозяйство. В 1961 году станция и посёлок Нахой получили новое название Золотая Степь.

А это второй выявленный объект культурного наследия — дореволюционное здание вокзала. Типовое для небольшой станции Рязано-Уральской железной дороги. Посмотрите какой атмосферный деревянный козырёк.

Расписание движения рельсовых автобусов в 2014 году. МРПК с тех пор почила, поэтому сейчас здесь курсирует рельсовый автобус СарППК. Из Саратова он едет чуть дольше. Но зато к автобусу до Озинок добавился рельсовый автобус до Александрова Гая. Правда ходят они всего 3 раза в неделю вместо 6.

Кроме них через станцию проходят и делают остановку поезда, направляющиеся из Уфы и Нижневартовска в Адлер.

В 1970 году появился регулярный автобусный рейс в Степное, а год спустя – в Советское. Сейчас проходящих маршрутов стало больше — проходят как минимум 10 автобусов/микроавтобусов в день.

Старая застройка села.

Сегодня в селе проживает более 1000 человек, есть школа, детсад, православный храм и мечеть. Основное место работы жителей — железная дорога и база «Руснефть».

Ну а мы едем дальше.

Поездка в Краснокутский район:

Источник: djhooligantk.livejournal.com

Как найти золото в степи

Золото Ермака. Золото Кучума

Золото Ермака.

На Урале еще можно найти клады. Как утверждают специалисты, уральская земля богата не только природными но и припрятанными в ней сокровищами. Во множестве курганов или «бугров», как их называют здесь, были найдены различные захоронения с золотыми богатыми украшениями. Из них составлена Сибирская коллекция Петра I.

Немало на Среднем Урале легенд о исторических кладах Ермака — покорителя Сибири, наверное не меньше чем легенд о кладах Пугачева у нас на Южном. Самой распространенной является версия о кладе в долине реки Серебрянки при впадении в нее ручья Кокуй. По предположению археологов, отряд воеводы Ермака оставил там привезенные на Урал богатства. Несколько лет назад уральские кладоискатели организовали экспедицию на берега Серебрянки, однако так ничего и не нашли. Второе место, претендующее на «Ермаково городище» и на зарытый там клад находится на реке Тагил при впадении в нее речки Медведки.

Исторические источники говорят о двух реальных случаях, когда атаман Ермак действительно приказал зарыть добытые в битвах богатства. Первый такой случай произошел весной 1581 года, когда казаками была одержана победа над татарами, при впадении реки Туры в Тобол.

Ермак «столько получил добычи, что не можно было всего с собою на судах везти, но некоторую часть принужден был закопать в землю». Во время своего последнего похода, когда Ермак со своими казаками двинулся на стругах из города Искера вверх по Иртышу, они вступили в сражение с татарским князем Бегишем. Сражение состоялось близ Бегишевского озера, русские победили и Ермак также «получил в добычу множество богатства, которое он до своего возвращения приказал закопать в землю». Возвращение, как известно, не состоялось, поход закончился гибелью Ермака.

На Урале множество пещер, а они — идеальное место для утаивания кладов. Много мест, претендующих на зимовку или стоянку Ермаковой дружины, а следовательно и на клад. Есть такое место на реке Чусовой, при впадении в нее речки Ермаковки. Там возвышается известняковая скала, которая называется Ермак-камень, высотой 25 саженей.

В глубине скалы находится большая пещера, разделенная на несколько гротов. Народная молва говорит, что во время своего похода в Сибирь Ермак зимовал в этой пещере и зарыл в ней часть своих сокровищ.

Знаменитая Кунгурская пещера уже более трехсот лет тоже связана молвой с именем легендарного атамана. К 1584 году армия Ермака весьма поредела в непрерывных битвах а также от болезней. Хан Кучум начал наносить поражения Ермакову воинству. Есть предположение, что перед наступлением зимы 1584-1585 годов атаман с казаками передвинулись севернее и решили перезимовать в районе современного города Кунгура.

По одному из преданий сам Ермак Тимофеевич со своими наиболее верными воинами и несколькими обозами золота, драгоценных камней, украшений серебра и дорогих мехов укрылся в Ледяной пещере. С наступлением весны он, надежно схоронил добытые в сражениях сокровища в одном из дальних гротов Кунгурской пещеры, отдохнувшее войско должно было вновь выступить в поход. Но увы, вернуться за трофеями удалому атаману было уже не суждено, а о месте, где спрятан клад, более никто не знал.

Золото Кучума.

Немало преданий о кладах связано с золотом противника Ермака — хана Кучума. После Ермака Сибирь начала заселяться русскими. Сокровища Кучума искали конечно же на месте бывшей столицы Сибирского ханства Искера. И уже четыреста лет бродят легенды о подземном замке.

Как будто на городище Искера видели загадочный провал, который, вполне вероятно в старину был просто-напросто обыкновенным колодцем. Но легенды упорно утверждают, что Кучум именно в этом «подземном ходе» укрыл свои сокровища. Местные жители говорят, что, этот провал когда-то был выложен каменными плитами, пока в конце XVIII века крестьяне разобрали их на печи, «да видно, зарок был у татар наложен: все перемерли, которые плиты-то взяли. Не приведи Бог и богатство его (Кучумки) искать».

По другим преданиям, которые рассказывали старые татары, золото Кучума сокрыто в окрестностях Тобольска в нескольких старых городищах. Будто бы есть некий остров Золотой Рог. Он стоит в недоступном месте среди топких непроходимых болот. Путь преграждают поваленные деревья, поросшие мхом. И на этом острове есть подземный ход, ведущий глубоко под землю.

Это такая выложенная кирпичом труба. Но некоторые смельчаки все же пробирались туда и видели этот ход. Если кинуть туда камень, то звук от падения слышен через довольно длительное время (сколько-то секунд), настолько глубоко. Пытались даже спуститься, но там оказался сильно разреженный воздух. А может быть выходят подземные газы?

Но еще говорят, что настоящий вход в подземный замок с сокровищами где-то немного подальше, в нескольких десятках метров. Там должна быть потайная железная дверь. Но она надежно замаскирована. Будто бы какие-то мужики из деревни Худяковой были на этом острове и даже откопали какой то деревянный сундук, но он тут же от старости развалился и оказался совершенно пустым.

И вдруг неожиданно возник человек во всем черном. Мужики перепугались и пустились наутек. А возможно все это байка.

На Золотом Роге побывал журналист из Тюмени Александр Черняев. Его проводником был житель деревни Ахманай, что километрах в 20 от острова. Дело было зимой, пошли на лыжах. Посреди болота стоял холм, довольно крутой. Они раскопали снег в определенном месте, увидели кирпичную трубу. Кирпичи в два раза больше обычных и на каждом клеймо с изображением птицы, похожей на орла.

Поднялась метель и Черняев ничего не сфотографировал, но в газете написал какую-то статью. Позднее, уже летом, он организовал целую экспедицию на Золотой Рог. Опять тот же проводник довел их. С трудом пробрались через завалы, но как ни искали трубу три дня, так и не нашли. «Не надо было в газете об этом писать. Старики трубу спрятали!

Понимать надо. » — так сказал проводник Хамид Ремгулов. Но уже вернувшись в Тюмень Черняев узнал, что проводник водил их совсем на другой остров, похожий на Золотой Рог. Поиски были прекращены.

Считается, что Кучум погиб от рук своих же соплеменников. Они задушили его тетивой. Но куда же делась казна Кучума? Она не досталась на казакам ни его убийцам. Предполагается, что самая значительная часть находится в могиле хана, на реке Кучу-Мында. Здесь насыпано три кургана, средний побольше, там похоронен сам Кучум, а два боковых поменьше, там находились его сокровища.

Странно вот только, кто эти курганы насыпал и прятал там золото? Не убийцы же Кучума?

Интересную историю рассказал один рабочий топографической партии. Он оказавшись в той же деревне Худяково, разговорился со стариком о Ермаке, о Кучуме. «Вот ведь неизвестно доподлинно где же могила Кучума? Как он умер? История об этом умалчивает» — спросил этот топограф старика. «Ничего ваша история не знает!» — сказал старик — «Мы старые люди знаем, но не скажем никому.

Передаем эту тайну из поколения в поколение. Потому как клятва была дана».

А что же говорит история. Кучум после бегства из Искера стал кочевником. Он подался на юг в Ишимскую степь. А оттуда не переставал тревожить русских набегами. Через восемь лет против Кучума организует поход воевода Кольцов-Мосльский.

В устьи реки Ишим состоялась битва. У Кучума был довольно крупный отряд, но был разбит и Кучум, чудом уцелев, снова ушел в степи. А в плен к русским попали сын и две дочери Кучума. Царь Федор Иоаннович предлагал хану покориться и обещал ему даже вернуть прежнее положение правителя Сибири. Но самолюбивый хан гордо отверг это предложение.

Прошло еще семь лет после поражения у Ишима. Кучум постоянно вертелся вокруг Искера. Может быть надеялся добыть припрятанные когда-то сокровища? Только в 1598 году уже престарелого Кучума разгромили окончательно. Это произошло у речки Ирмени, притока Оби. Многие воины полегли или утонули в Оби.

А сам Кучум бесследно изчез. Один летописец говорит, что он бежал в казахскую орду «безо всякого живота». Где-то пишут, что утонул в той последней битве. В летописи Ремезова, что его убили ногайцы. Может быть все эти слухи распускали татары чтобы скрыть правду?

Золото Ермака и золото Кучума остаются покрытыми тайной.

Источник: perevalnext.ru